《宣和博古图》乐钟定名考论①

徐 蕊(苏州科技大学 音乐学院,江苏 苏州 215009)

近代以来的学者在追溯金石器物名称由来时多将眼光投于宋人著述,如王国维言:“凡传世古礼器之名,皆宋人所定也”,且“至今仍无以易其说”,[1]147直认宋人器物定名的影响直至清末,而容庚更将宋人的金石定名意义聚焦于《宣和博古图》,其言:“至《宣和博古图录》成,所定器名大体确定。”[2]21进一步肯定此书对古代金石器物定名的重要作用。《宣和博古图》成书于北宋宣和五年(1123),由王黼敕撰,收集商至唐时的铜器28类839件器物,其中乐钟118件,包括2件与2件以上编组的乐钟共24组,为全书器物编组数量最多的青铜器。同时作为古代搜集乐钟信息最多的金石谱录著作,《宣和博古图》首次以文献文物相印证的方式系统而完整地呈现了宣和殿所收藏的周汉古乐钟,为宋清之际人们理解周汉礼乐著作中乐钟的相关概念提供了重要的图文参考,其中乐钟的定名起到关键的辨识作用。近年来,学术界对《宣和博古图》的研究逐渐深入,但较少有对其中数量最多的青铜乐器——乐钟的研究。本文聚焦《宣和博古图》乐钟定名的问题,疏证此书中乐钟的相关概念,观察《宣和博古图》乐钟定名的学术思路与探讨方式,呈现宋代金石学对乐钟观察的特殊角度。

一、《宣和博古图》乐钟的定名偏向

(一)礼器视角下的乐器观察

《宣和博古图》的编目架构展示了其定名的整体思路与观察视角,其编目主旨清晰、分类明确,共计二十类物品,包括:鼎(象征世间万物);尊、罍(祭祀礼器);彝、舟(礼法之器);卣(祭祖酒器);瓶、壶(燕礼酒器);爵(祭祀和日常体形较小的酒器);斝、觚、斗、卮、觯、角、杯(酒器);敦(祭祀用盛血和盛黍稷的器皿);簠、簋、豆、铺(祭祀食器);甗、锭(蒸器);鬲、鍑(日常烹饪器物);盉(盛放调味品的器皿);盦、鐎斗、瓿、罂、冰鉴、冰斗(宴饮用具);匜、匜盘、洗、盆、鋗、杅(洗手器具);钟(乐器之首);磬(黄钟律);錞(朝会礼乐器);铎、钲、铙、戚(军乐用器);弩机、镦、奁、钱、砚滴、托辕、承辕、舆辂饰、表座、刀笔、杖头(军用与日常用小型器物);鉴(汉唐器物)。《宣和博古图》的编目清晰地呈现了礼制功能视角下的器物分类,其收录的器物主要可分为酒器、食器、水器、乐器、军用器、杂器,在此基础上根据不同的礼制场合作进一步细分,如虽都为酒器,尊、罍用于祭祀场合,而瓶、壶则用于燕礼与大射礼等宴飨场合。《宣和博古图》的分类方式与其他宋代金石著作的分类的方式颇为不同,王应麟在《玉海》“艺文”的图类书目“宣和博古图”条目下记述了《宣和博古图》成书之初的目录内容:“凡礼之器,鼎为先,簠簋次之;乐之器,律为先,钟磬次之。有典制之器,有征伐之器,有常用之器,有燕闲之器。”[3]501此版的《宣和博古图》现已佚,其编目是将器物按照典制、征伐、常用、燕闲的功能来进行分类,这种编目方式在现存的《宣和博古图》版本中被延续下来,形成更针对礼制功能的器物分类。通过观察旧版编目可更为明晰《宣和博古图》将乐钟与磬、錞、铎、钲、铙、戚分类而述的缘由,其意图在于呈现青铜乐器在不同宫廷仪礼场合中的功能,具有更为明确的实践指导意义,陈梦家先生曾指出徽宗朝古器图的编作与设置礼局新制礼器是相辅而行之举,[4]622从目录中我们看到,《宣和博古图》实际上是在为宋代礼乐的施用提供更为准确的实物图样参照,成为同时代金石谱录著作中的独特范本。①例如相较于成书时间更早的吕大临的《考古图》,后者的编目逻辑更为复杂。其总卷目若从时间角度来看,可分为其前八卷商周器与后两卷秦汉器两个部分,而在前八卷的商周器中又有不同的划分,卷一至卷五的鼎、鬲、甗、鬵、簋、彝、卣、尊、壶、罍、爵属、豆属、杂实器为礼器,卷六的盘、匜、盂、机、戈、削则为洗具与兵器,卷七的钟、磬、錞为乐器,卷八为玉器。宋以前几无针对礼的施行的器物图册,《宣和博古图》的问世成为第一本系统针对礼制施行的出土实物参照图册,在此之前以图为据的功能大都由经学著作中的礼图著作来完成,但多数礼图书籍中的器物绘制并非完全依照历史实物,而是融合了经学家们的主观描述与诠释,例如,聂崇义的《三礼图》。有学者指出,《三礼图》的名物之学是从经学中的礼文揣测而来,而金石学的学术根基则是从对出土器物的器形、形制、自名的考订入手进行分类考察。[5]41正是在这样的前提下,《宣和博古图》在展现古代器物的同时也意图修正前朝礼图所绘器物的错误,例如,《宣和博古图》指出,聂崇义绘制的《三礼图》中爵为错误的“木刻雀形”,窦俨绘制的《礼图》中錞的形制为错误的“盃盂之状”等。[6]650、924在如此编目框架下,《宣和博古图》对乐钟的观察更多的是从礼器的视角而非乐器,这也影响到此书对乐钟信息的记录,例如对音律考察的缺失。

事实上,在《宣和博古图》之前的宋代金石学著作中,音律也曾被视为青铜器物整体信息中的一部分,如吕大临的《考古图》对测量过音高的乐钟皆记其音高(包括走钟、迟父钟),而对测量过尺寸未能测音的乐钟,则皆记为“声未考”(包括鄦子钟、秦铭勲钟、椘邛仲妳南和钟、甹钟),[7]395-416换言之,《考古图》曾尝试以乐器的视角观察乐钟,而《宣和博古图》则几乎完全弱化了乐器的视角。②仅有一枚定名为“周大吕钟”的乐钟记有相关音律信息,但却是刘诜测定的,并非为此书撰写搜集的信息。这一现象被后世学者观察到,明代科学家李之藻在以《宣和博古图》乐钟图为式样绘制编钟图时无不可惜地说道:“当时(宋代)第为玩具,不拟作乐,殊为可恨。”[8]210感慨宋人将古乐钟视为玩物而未能入乐,颇觉可惜,而他未能观察到其著述的意图和视角,亦为可惜。

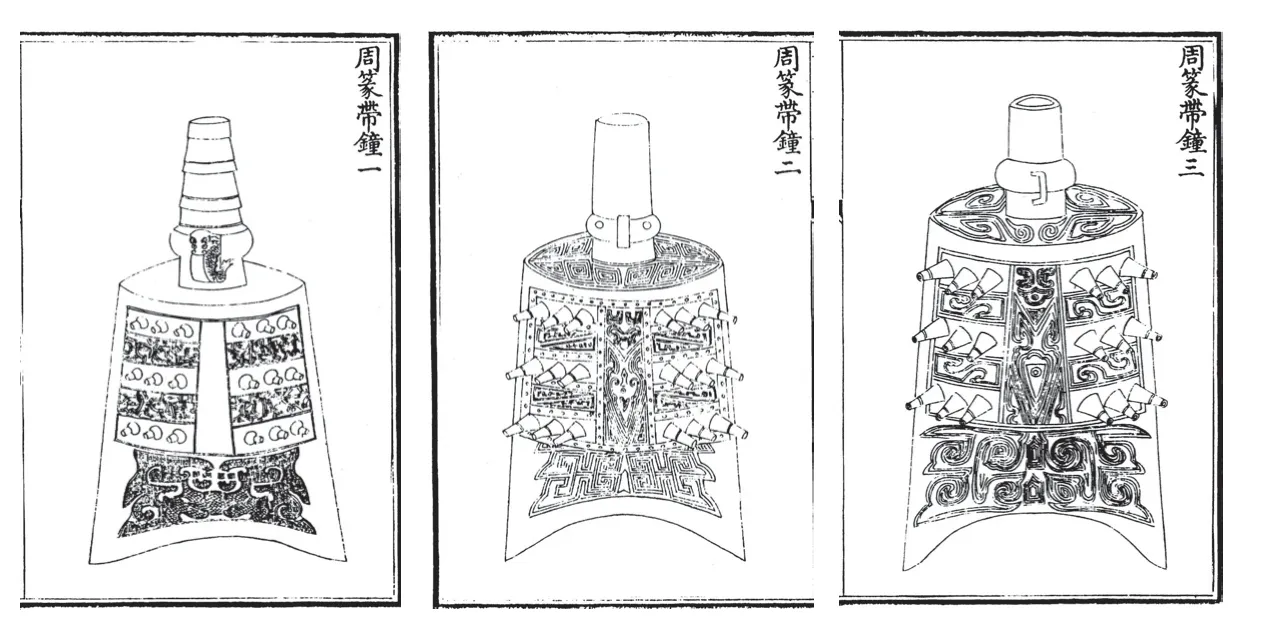

图1.三件周纂带钟[6]872

(二)重纹饰而轻器形

南宋文人张世南曾评价宋代古器物定名的方式:“凡古器物,一有合此(纹饰),则以名之。”[9]40一语道出了宋代金石器物定名的主流观点——以纹饰为依据,乐钟亦是。《宣和博古图》中除了17件有铭文的有乐钟之外,其余卷23至25皆为无铭文乐钟,面对无铭文的乐钟,纹饰为其定名的主要因素,在乐钟分组时尤为明显。以周纂带钟组乐钟为例,三件乐钟的甬部、枚皆不相同,但因纹饰风格相似而归为一组。

图1中,“周纂带钟一”的甬部与其他两件周纂带钟明显不同,不仅甬部特长大,装饰为三层圜环,且钲间无纹饰,尤其是钟枚的长度为五分,与后两件一寸四分与一寸二分钟枚相比明显更短,而“周纂带钟二”仅有一面纹饰,“周纂带钟三”则不仅甬部短,且甬部中空,[6]872但《宣和博古图》仍将其划归为一组。周纂带钟组是依纹饰而定乐钟名的典型,其纹饰的共性令此三件乐钟归为一组,同时也忽略了其器形特征。同样的情况也出现在周大编钟组(8件),其“周大编钟八”为同组唯一有挟耳且钲间无纹饰的乐钟,但由于其鼓部与纂带纹饰与同组乐钟相近而被归入周大编钟。又如周螭纹钟组(2件)的形制已接近汉代钮钟,由于其鼓部与纂带之间有螭纹而归为周代乐钟。观察这些乐钟的分组依据,其纹饰主要指向乐钟鼓部与篆带的纹饰,在鼓部与篆带纹饰风格明显的情况下,甬部、钲间的纹饰则不作为主要的考量因素,例如多组乐钟的甬部纹饰或器形有变化,但因其鼓部或篆带纹饰相近而归为同组乐钟,这包括周挟耳钟组(第二件甬部纹饰不同);周星带钟组(第二件甬部不同);周碎乳钟组(第四件钲间纹饰不同);周实甬钟组(第二件甬部器形不同,第五件鼓部没有纹饰但篆带分布相似);周小编钟组(第九件鼓部没有纹饰但篆带分布相似)等。由此我们可以更加明确《宣和博古图》视角中乐钟纹饰所指的范围主要集中在鼓部与纂带的纹饰。《宣和博古图》对纹饰的注重正是符合了宋人对周汉青铜器定名的主要方法,折射了宋代金石学器物定名以纹饰为主流的时代特征,而这也意味着乐钟的器形特征在定名的过程中多有让位于纹饰特征的现象。

总体来看,《宣和博古图》以考查礼器的视角来观察乐器,又以纹饰为金石定名为主要原则,因此其对乐钟的定名与当前的乐钟定名方式颇为不同,在这样的语境中,其文本中使用的多个乐钟的相关概念将有着独特的内涵,折射着宋代金石学家对乐器关注的独特视角,呈现了宋代乐器文化的另一个面向。

二、《宣和博古图》乐钟定名考释

《宣和博古图》所确定的乐钟名称,摒除纹饰信息之外主要包括镈、匾钟、特钟、甬钟、钮钟、编钟这六个概念,其意皆与当前其涵义不完全相同,笔者对这些概念逐次考证,分析诸般概念的由来以及在宋代金石学语境中的特点。

(一)《宣和博古图》之镈考释

当前,学术界对镈的形制已有明确的界定,冯卓慧认为,镈的特点为形制较大、繁钮直悬、于口平齐,其中“非于口平齐者不可称镈”。[10]3根据此特点观察《宣和博古图》中的乐钟,则《宣和博古图》中的周宋公䪫钟、周虎钟、周荇叶钟、周虬钮钟尤为接近镈的形制,皆为形制较大、繁钮直悬、于口平齐,①周宋公䪫钟、周虎钟的钟体高度皆在一尺以上,周荇叶钟、周虬钮钟的钟体高度均在九寸及以上。但《宣和博古图》中,仅有一组乐钟定名为镈,即周齐侯镈组(5件)。就器形来看,周齐侯镈组中的第一件与后四件不同,第一件钟体高度为一尺七寸五分,繁钮、于口平齐,重量达到一百二十二斤八两,为全书钟体高度第三、②《宣和博古图》钟体最高的乐钟为周特钟(二尺三寸),其次为周夔首钟(一尺八寸四分)。重量第一的乐钟,符合镈形制较大的特点。其后四件周齐侯镈的器形与第一件周齐侯镈的器形不同,实为甬钟,而《宣和博古图》将此五件皆定名为镈,其缘由在于第一件周齐侯镈上有“镈”字的铭文,同时后四件周齐侯镈上的铭文与第一件相同,这是《宣和博古图》以铭文定名的典型案例。以铭文定名是宋代金石学对有铭文青铜器定名的主要方式,《宣和博古图》收录有6项有铭文的乐钟信息,分别为周齐侯镈钟(5件)、周迟父钟(1件)、周聘钟(1件)、周宝和钟(3件)、周宋公䪫钟(6件)、周蛟纂钟(1件),其中除了“周蛟纂钟”被《宣和博古图》认为铭文不清而以纹饰定名之外,其余的五项乐钟信息皆以铭文定名,这与当前学术界对青铜器物的定名方式颇为不同。

目前,学术界在文物定名上有十分明晰的逻辑架构与考量因素,例如,学者任万平在阐述故宫博物院的器物定名方法时将器物类文物名称各要素之间的逻辑关系确定为“款识+质地+纹饰+造型+器名”,[11]确定了器物定名时考量的要素及其先后关系。在音乐文物方面,以《中国音乐文物大系》为例,在其“凡例”中陈述了其定名考量三方面因素,包括:“沿用旧名;以器物自铭、器主或墓主命名;以文物自身的显著特征命名。”在此三个要素之间,“一般先考虑沿用旧名,无旧名者可用器主、墓主、铭文命名,或退用出土地、文物自身特征命名。必要时结合使用命名。”[12]其中器物铭文、来源方式、出土地、形制特征等因素皆为器物定名考量的因素,而《宣和博古图》不仅缺乏器物来源信息,且在为有铭文乐钟定名时以铭文为主导,如此一来,对铭文解读的能力成为有铭文乐钟定名的关键因素。

今对照中国社会科学院考古研究所编的《殷周金文集成释文》,对上述六项《宣和博古图》有铭文乐钟的定名则可知,周齐侯镈钟、周迟父钟、周聘钟、周宝和钟、周宋公䪫钟、周蛟纂钟的名称均已改名,其对应的名称分别为:叔尸镈(钟)、迟父钟、甹钟、走钟、宋公戌镈、越王者旨於䁑钟,这些乐钟定名的变化凸显了宋人对金文解读能力的囿限。《宣和博古图》成书时宋代金石学仍在起步阶段,未能形成庞大的金文系统能对宋人所见之金文给予透彻而完备的解读,致使《宣和博古图》在解读乐钟铭文时产生错误,例如,周齐侯钟,《宣和博古图》将其铭文的 解读为“及”,后郭沫若考证为“尸”(即叔尸,为齐襄公家族后人。)[13];又如聘钟上的铭文,《宣和博古图》延续《考古图》的思路将其解读为“钟”,而事实上这是“白”和“金”的合文[14]27。由此再观察《宣和博古图》对镈的定名,尽管周虎钟、周荇叶钟的器形与周齐侯镈的特点相近,但《宣和博古图》仅从铭文来对镈定名,由此便忽略了其器形特点。同样的现象也见诸宋代其他金石学著作之中,如吕大临《考古图》中有“秦铭泓钟”,其样式为典型的镈,但由于其铭文上刻有“钟”字的铭文,因此定名为钟;又如《续考古图》中有镈钟一枚,但其器形为典型的甬钟。[15]234这种定名现象不仅意味着宋人以铭文定器名的主导思路,也意味着在这种思路下铭文更重于器形是普遍现象。在《宣和博古图》的“钟总说”中,我们看到了此书为数不多的对乐钟器形认知的观点,其言特钟、镈、钟三者的区别为“小大虽殊,凡兹致饰惟一而已”,[6]845表达了其对铭文与纹饰的重视。

图2.《宣和博古图》之“六朝匾钟一”[6]916

(二)《宣和博古图》之匾钟考释

《宣和博古图》中有三枚“六朝匾钟”,其对“六朝匾钟一”的描述为“枚四十八,各长三分”,之后又强调了其有48枚的特点:“独前一器枚四十有八,尝稽钟制,枚各有三,以至于九,合四九之数则为三十有六,今又于九数中复加三焉,合其数则为四十有八”,但其所用见图2。

对于此钟,《宣和博古图》所呈现的是图像与文字不符。观察“六朝匾钟一”的乐钟,其图呈现的钟的枚数为36枚的三列枚式,加上正反面的鼓部的乳钉,应共有40枚,而其配图的文字表明此钟有“枚四十八”,显然图与文字所呈现的钟的枚数不同。对照当前已出版的《中国音乐文物大系》中的此类乐钟,我们对《宣和博古图》中的“匾钟”可明确两个信息:其一是带有48枚的此类乐钟,其鼓部皆不带有2枚乳钉,若按其文字表述来看,《宣和博古图》“六朝匾钟一”所用的图应为错图;其二是“六朝匾钟二”与“六朝匾钟三”皆为三列枚式、鼓部有两乳钉,此形制与湖南卷、湖北卷、上海卷中的战国扁钟尤为相似。今对照《中国音乐文物大系》的湖北卷、湖南卷、四川卷、北京卷、上海卷、福建卷中收录的扁钟信息,其中与《宣和博古图》所绘“匾钟”在器形上相近的三列枚式、带2枚乳钉的扁钟主要分布于湖北卷与湖南卷,如湖北卷的“鹤峰姜家坡扁钟”“巴东火峰扁钟”“恩施三列枚扁钟”“建始罗家坝扁钟”,[16]56、57湖南卷的“四乳扁钟”[17]129。此类乐钟皆是战国时期器物,今定名为扁钟,为巴文化乐器,非六朝器物。

《宣和博古图》对匾钟的定名源自对其纹饰风格变化的理解。总体来看,《宣和博古图》对每件器物的定名都加入时代信息,例如,“周大编钟”“汉饕餮钟”等,如此能更整体性地通过图像呈现器物形制的时代风格。《宣和博古图》所搜集的118件乐钟信息中有周钟109件,汉钟6件,六朝钟3件,并按此时间顺序来编目,《宣和博古图》虽未言明周、汉、六朝之乐钟在形制上具体有何区别,但其对周、汉、六朝时期的乐钟的形制特征的辨识仍能从其先后顺序和器形上呈现端倪。

图3.《宣和博古图》的周钟、汉钟、六朝钟[6]865、914、917

在图3中,从周代钟到六朝钟,钟体纹饰呈现出纹饰由繁至简的趋向,尤其是六朝匾钟,其通体没有纹饰,仅在鼓部靠近两铣处装饰两枚乳纹,纹饰风格较前两代明显更为质朴,这正是《宣和博古图》将其定为六朝乐钟的主要依据。学者李溪曾指出,《宣和博古图》在呈现纹饰的时代风格变化的意图:“《宣和博古图》中对商、周之器的风格特点有明确分别,商人尚质,周人尚文”。[18]显然依纹饰判断时代的方式在面对乐钟时并不完全适用,对六朝匾钟的时代划分便凸显了《宣和博古图》依纹饰判断时代的想象性。

(三)《宣和博古图》之特钟考释

在《宣和博古图》中有1件乐钟定名为“周特钟”,其钟体高度为二尺三寸,重量为一百二十八斤,枚长二寸五分,《宣和博古图》言此钟“按《礼图》以十六枚同在一簨虡谓之编钟,至于特钟则独垂而已。盖比它钟而黄钟律倍半,枚极脩大,衡甬窒实自于而上,至于篆带间,皆作云气,非文盛之世,曷能底此”。[6]886观察此钟的大小与高度,确为全书钟体最高、枚最长、重量最大的乐钟,其被定名为特钟于理或然。然而,《宣和博古图》对“特钟”的理解却有着矛盾之处,两件周辅乳钟,其钟体高度分别为九寸五分与一尺五分,重量分别为十有七斤四两与十六斤十有一两,《宣和博古图》言:“视其量数,盖特钟也。”[6]876但《宣和博古图》中的其他乐钟,例如,周夔首钟(高一尺八寸四分,重七十九斤)、周双夔钟三(高一尺五寸二分,重五十斤八两)在钟体高度与重量上皆超过此二钟,《宣和博古图》呈现了对特钟的模糊界定,这种现象或许从自宋以来宋人对周礼诠释的变化中寻得线索。

《宣和博古图》所谓的特钟即特悬钟的简称,其言:“至于特钟,则独垂而已。”[6]866宋以前,“特悬”与“钟”的概念并未合体,“特悬”有两层含义:其一,以《周礼》郑玄注为代表的观点,指向仅用一面的乐器编制,为乐悬的一种,意在区分宫悬、轩悬与判悬;其二,是在郑玄《三礼图》中指向镈单独悬挂的方式:“镈,大钟,磬,大磬,皆特悬之”。[19]宋代以后,特悬的第二种释义得到更多方式的解读,随着疑经思潮兴起所带来的对周礼相关著作解读视角的变化,“特悬钟”的概念开始独立出现并出现新的释义,如宋初聂崇义在《三礼图》的“特悬钟”条目下以高二尺二寸半的大钟作为特悬钟典型,[20]71对特悬钟的钟体尺寸与音律开始有明确的指向,并在“特悬磬”条目下解释“特悬”为“大磬配镈钟者也”,[20]72间接指向镈为特悬钟。其后,伴随着郑玄的观点在宋代开始被批判,宋代一部分学者开始从更为具象的角度对特悬钟进行考察,特悬钟的概念逐渐衍生与郑玄观点不同的含义,其一是出现镈与特悬概念分离的现象,较为典型的便是将镈解释为小钟,例如,陈祥道虽在《礼书》将镈解读为小钟,将镛解读为大钟单独悬挂。[21]729、723另一方面是出现将“特钟”作为单独的概念使用的情况,典型的是陈旸《乐书》,其认为镈是带编悬的小钟,特钟指向的是单独悬挂的大钟,并指出古代的宫廷乐架为特钟与编钟、特磬、编磬并行使用。[22]249、479至此,郑玄所言的镈为大钟特悬的含义已被重新注解,同时也令镈的概念另生歧义。陈旸《乐书》成书于1103年,其在宋徽宗朝颇受好评,《宣和博古图》受其影响单独使用特钟的概念,但不同的是,其认为乐钟只有特钟、镈钟与编钟三种,[6]906在乐钟大小问题上采取折中观点,认为镈钟的大小介于特钟与编钟之间。[6]876那么特钟与镈钟在钟体大小上的分界线又是什么?《宣和博古图》中“周齐侯镈钟”的高度为一尺七寸五分,明显高于被归为特钟的两件周辅乳钟,若按周辅乳钟的标准,则周齐侯镈钟亦可归为特钟,这种数据上的矛盾呈现了宋人无法明确辨别特钟与镈的现象。

由此观之,《宣和博古图》出现的特钟概念在具体的数据上未能有明确的指向,正切合了宋代经学著作中对特钟定义不明的特点,彼时宋人对特钟的理解仍是建立在对经学著作的诠释之上,受到宋代解经思潮变化的影响,不同时期宋人对乐钟训义的不确切令特钟的定义模糊不明,反映在《宣和博古图》中的现象亦是如此。由此再来回溯特钟概念的源头,所谓的特悬,其原意或并非指向乐器为单独、大之意,借由清代乐律学家的胡彦升在《乐律表微》中对“特悬”表达疑惑的观点:“若特悬者唯一声,何以与管笙诸器并奏乎?”[23]466或许特悬的释义从郑玄的《三礼图》开始便有了歧义。

(四)《宣和博古图》之甬钟、钮钟考释

甬钟、钮钟之名称首见于《宣和博古图》,但其含义与当前甬钟、钮钟所指的某类形制的乐钟意义不同,仅是指宣和殿所藏的在甬部和钮部具有独特特征的无铭文乐钟。甬钟的定名包括:周通甬钟(1件),其定名考虑到其钟甬与钟体是贯通连接,非隔断;周实甬钟(5件),其定名考虑到其甬体充实,非虚空;周对螭山甬钟(1件),其定名考虑到其甬部有山形纹饰,且鼓部与钲间有螭纹。这也间接说明,《宣和博古图》所收藏的乐钟中有甬部中空或甬与钟体隔断的情况。钮钟的定名包括:周双螭钮钟(1件)、周虺钮钟(1件)、周环钮钟(2件)、周虬钮钟(2件)、汉环钮钟(2件)、汉对螭钮钟(1件)。其中周双螭钮钟、周虺钮钟、周虬钮钟、汉对螭钮钟的钟钮皆有明显的纹饰,而周环钮钟与汉环钮钟虽鼓部有纹饰,但均未以纹饰定名,其特点在《宣和博古图》认为,周环钮钟的钟体尤小,类似于《尔雅》所言的栈钟,因而以小而定名;而汉环钮钟,《宣和博古图》言其“制作不醇于古”[6]915,即不像周汉之际乐钟的器形,《宣和博古图》未言明其器形的特殊之处,但若从图来看,则可观察到汉环钮钟的器形与汉辟邪钟尤为相似,也为“两铣微微敛,与古制殊不相类”[6]914的形态,因此可推测,两铣的特征是汉环钮钟确定时代的主要原因。若按今天甬钟与钮钟的定义来观察《宣和博古图》,则可发现周大编钟、周立夔钟等皆为甬钟式样,周小编钟、周螭纹钟等皆为钮钟式样等,但这些乐钟皆因其甬部与钮部无明显特点而未以甬钟与钮钟来定名,因此,《宣和博古图》所言的甬钟与钮钟主要针对118件乐钟之中在甬部与钮部有独特器形或纹饰特征的无铭文乐钟。

由此来看,《宣和博古图》仅在描述特定乐钟时使用了甬钟与钮钟的概念,未能形成乐钟定名的通用概念,但这并不意味着《宣和博古图》对甬钟与钮钟缺乏整体的认知。《宣和博古图》在描述周小编钟时言:“惜乎甬变为环钮,枚景变而为旋螺,”[6]901指出了乐钟由甬变化为钮、由枚变化为旋螺的现象,反之,这一观点也是《宣和博古图》为数不多的从器形角度判断乐钟时代的重要依据,这在乐钟名称的排序上有着较为强烈且清晰的呈现。具体而言,对于有铭文的乐钟,除了周齐侯镈钟因其铭文较特殊外,卷二十二将甬钟置于钮钟之前;对于无铭文的乐钟,卷23至25从周小编钟开始主要为钮钟,而其之前的主要为甬钟。《宣和博古图》未能言明此种排序缘由以及阐明甬钟与钮钟的概念,但这种排序的方式却是区分甬钟与钮钟两种不同器形的观念雏形,是对乐钟器形特征变化的观察与总结,也似是表达了宋代金石学家对甬钟出现的时间先于钮钟的肯定。

(五)《宣和博古图》之编钟考释

《宣和博古图》成书之前,宋人对编钟概念的认知主要来自前人诠释周礼的文献,《周礼》中所记载的编钟告知了后人编钟的编制,而对宋代礼图产生影响的聂崇义的《三礼图》以乐图的方式呈现了编钟的形制,其绘制的编钟图为一簨虡十六枚,大小相同,成为后世经学家解读周代编钟的重要经学参照。宋仁宗时期,胡瑗和阮逸正是参考了《周礼》与聂崇义的《三礼图》而制作了新的宫架,并指出:“一十二钟大小高下当尽如黄钟,唯于厚薄中定清浊之声”。[24]12受聂崇义观点影响的不仅是胡瑗与阮逸,即便是陈旸也很难跳出前人的观点,在《乐书》的“乐论图俗部”中,陈旸指出,古代编钟大架、中架、小架三种编制中乐钟数量的不同,每种编制下的编钟大小皆同,其对编钟的具象认知似是不明晰,通过他以宋沇在光宅寺遇风铎为姑洗编钟之事[22]595来描述编钟的声音便可说明。归结到底,周汉文献所留存的仅是乐钟的编制,缺乏记载编钟的具体形制。从阮逸胡瑗到陈旸,在《宣和博古图》问世之前,宋人对编钟的理解仍主要依托于经学的训义,因而得出编钟大小相同,仅以厚薄定音高的观点。而《宣和博古图》以实物为证,明确提出了不同于聂崇义的观点,即编钟的大小随律而增益,并指出聂崇义《三礼图》所绘制的编钟大小相同的现象是“以厚薄取声而不知先王以律为本”[6]901的错误方式。但颇有意味的是,由于《宣和博古图》从礼器视角观察乐钟,其似乎观察到编钟大小随律增益这一现象,但却未能将其运用到乐钟信息的排序之中。在《宣和博古图》中有两组乐钟定名为编钟,分别为周大编钟(8件)与周小编钟(9件),其中周大编钟因其钟体高度过于突出,8件乐钟钟体高度皆在一尺一寸以上,因而定名为周大编钟,《博古图》言其“凡编钟小于镈,而今此数器为特大”,[6]881将其定位为仅小于镈的编钟,但其组内乐钟在钟体高度排序上呈无序状。而周小编钟则是按照钟体高度的递减顺序来排列,其9件乐钟的钟体高度皆在八寸以内。

观察《宣和博古图》中所有的3枚及以上成组的13组乐钟,①13组分别为周齐侯镈钟组、周宝和钟组、周宋公䪫鐘组、周双夔钟组、周立夔钟组、周纂带钟组、周碎乳钟组、周大编钟组、周实甬钟组、周山钟组、周小编钟组、周辟邪钟组、六朝匾钟组。其中有5组按照钟体高度排序,包括:周宋公䪫钟组、周篆带钟组、周实甬钟组、周山钟组、周小编钟组,其他8组呈现出钟体高度无序排列现象,例如周齐侯镈钟组中周齐侯镈钟二的钟体最高,而周齐侯镈钟三的重量最大。同样在周双夔钟组中,其“周双夔钟三”为同组乐钟中钟体最高,重量最大,并与同组乐钟重量差别在三十斤以上。又如周立夔钟组中,周立夔钟二为同组乐钟中钟体最高、重量最重等,这呈现了《宣和博古图》似乎尝试按钟体高度有序编组乐钟,但未能形成统一标准的现象。

《宣和博古图》对编钟的定名与发现,突破了宋人对编钟认知的传统观念,但由于没有对乐钟进行测音,无法说明编钟大小究竟该如何随律而增益,因而未能结合乐律为后世礼乐实践中编钟的制作提供直接的参考范本,仅作为一种辅助观点支持着后世经学家对周汉编钟的理解。

结 语

总体来看,《宣和博古图》乐钟的定名大体遵循着宋人对青铜器定名的主要原则,以铭文与纹饰为首要定名考量因素,并以礼器的视角来观察乐器,呈现了宋代金石学观察乐钟的独特视角,是宋人将古乐钟作为礼器收编于金石谱录著作中的特殊现象,并为宋时的制礼作器提供实物图案参考。《宣和博古图》对乐钟的定名呈现出整体的系统考量,既取用了旧有经学文献中的镈、编钟、特钟概念,也根据乐钟的器形发展规律创造了甬钟、钮钟、匾钟的概念,定名的思路并未脱离传统经学的语境,这在清代的文人看来是一种“附会古人”之举,[25]487但颇有意味的是,这在现代学者看来却意义非凡,张光直以“开创了用古代典籍中的术语命名器物及其纹饰的传统”[26]之语,肯定其以传统经学为学术背景的定名思路。也正是如此,《宣和博古图》不仅首次向世人展示文献中镈、编钟、特钟概念所对应的实物,为人们理解古代乐钟打开了新的局面,也通过对甬钟、钮钟、匾钟的定名呈现了周汉乐钟器形大体变化的发展规律。

另外值得注意的是,《宣和博古图》开创了对无铭文乐钟的器形记录与关注。自宋始,金石学的著作之中多有收录周汉之际乐钟,但几乎都集中在带有铭文的乐钟上,而《宣和博古图》不仅收录了大量无铭文的乐钟,且力图依据周汉之际的经学理论进行解读并定名,其最终以图像的形式呈现了周汉古乐钟在形制上的特点,也最大程度地弥补了周代文献中对乐钟形制记载匮乏的缺陷,这对宋人通过金石器物构建周代历史无疑有着补益之用。《宣和博古图》所创立的匾钟、甬钟、钮钟的概念均是针对无铭文的乐钟,这些概念沿用至今。在对周汉乐钟无明确形制记载的前提下从器物本身出发观察其特点,借实物对经学著作中器物的系统解读,呈现了宋代金石学对乐器的考查方式以及对乐钟定名方法的探寻,启发后世的金石学家对乐钟的定名思路。尽管该书问世之后有关其器物的真实性与定名也曾受到质疑,例如明代经史学家郑瑗虽质疑《宣和博古图》的觯、觚、尊、爵、簠、簋等器物的真实性,但对周齐侯钟等具有铭文与纹饰的器物则较为肯定其真实性,[27]而有关《宣和博古图》定名的质疑,笔者查询宋清之间所见对《宣和博古图》乐钟定名的修正主要见于洪迈对“宋公成之䪫钟”的定名质疑[28]634,但也有学者质疑洪迈对《宣和博古图》的批判立意或有个人立场。[29]187总体来看,古人对《宣和博古图》的器物真实性以及器物定名的质疑皆极少涉及乐钟,直至清代晚期之后,《宣和博古图》问世以来的乐钟定名才逐渐被更正,足见其影响力重要。