医疗与慈善:“上海时疫医院”及其义演活动研究(1920—1949)

韩 星 耀

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

近代以来上海一直是中国最为重要的通商口岸,自清末以来由于战争及灾荒所引发的社会动荡,大批的流亡难民涌入上海,使得近代上海的城市人口压力日益增大。因为时人公共卫生意识的淡薄和社会医疗资源的匮乏,上海地区经常爆发大规模传染性疾病,造成严重的公共安全隐患,公共卫生问题逐渐被纳入到上海地方治理之中。为此,上海的地方精英在国内率先建立了一系列公共卫生设施,为近代中国公共卫生事业的发展做出了重要贡献。在这一过程中,“上海时疫医院”作为本土自发成立的一所传染病防治医院,在上海地方治理中发挥了重要作用。该医院成立时间较早,跨度时段较长,并且组织者多为当时上海的社会名流,在时疫治疗方面成效显著,因而在社会中拥有一定的影响力。

然而,学界对于“上海时疫医院”研究尚有薄弱之处,相关研究多是侧重于上海的公共卫生体系建设和中国红十字会的医疗救济工作(1)相关研究有岳鹏星:《近代中国红十字会与慈善义演探析》,载《社会科学动态》2020年第3期;丁泽丽:《近代中国红十字会公共卫生事业研究——以上海为中心》,苏州大学2017年博士学位论文;李玉偿:《环境与人:江南传染病史研究(1820—1953)》,复旦大学2003年博士学位论文;刘岸冰:《民国时期上海传染病的流行与防治》,东华大学2006年硕士学位论文;何兰萍、刘岸冰、彭卫华:《民国时期上海民间社团与传染病防治》,载《中医药文化》2014年第2期;高飞:《“帝国医疗”的“飞地”:1942年上海华界霍乱流行与汪伪市府的应对》,载《日本侵华南京大屠杀研究》2019年第3期;蒋贤斌、彭善民:《公共卫生与城市现代性:1898—1949年的上海》,载《江西社会科学》2007年第3期;胡红梅:《民国公共卫生体系及其与疫灾的互动》,华中师范大学2012年硕士学位论文。。对“上海时疫医院”的医疗救助活动关注仍然不多,就目前所见,与“上海时疫医院”直接相关的研究主要有以下三篇文章:一是胡勇《传染病与近代上海社会(1910—1949)——以和平时期的鼠疫、霍乱和麻风病为例》一文,其中提到“上海时疫医院”是由朱葆三于1916年创立,1922年在上海西藏路建立固定院址,为一家民办医院,医院资金主要以向社会募集为主[1]。二是陈斌《百年前上海开办的时疫医院》一文,其中指出“西藏路时疫医院”隶属于中国红十字会[2]。三是高丹丹《朱葆三慈善公益活动研究》一文,其中提到朱葆三曾于1924年邀请上海的社会名流参观“西藏路时疫医院”[3]。上述成果为“上海时疫医院”进一步研究打下了坚实的基础。本文拟通过近年来发现有关该医院的大量报刊及征信录等史料,以“上海时疫医院”为研究对象,试探“上海时疫医院”及其义演活动情况,以及对社会产生之影响。

一、“上海时疫医院”成立的背景时间及原因

(一)近代“时疫医院”的兴起

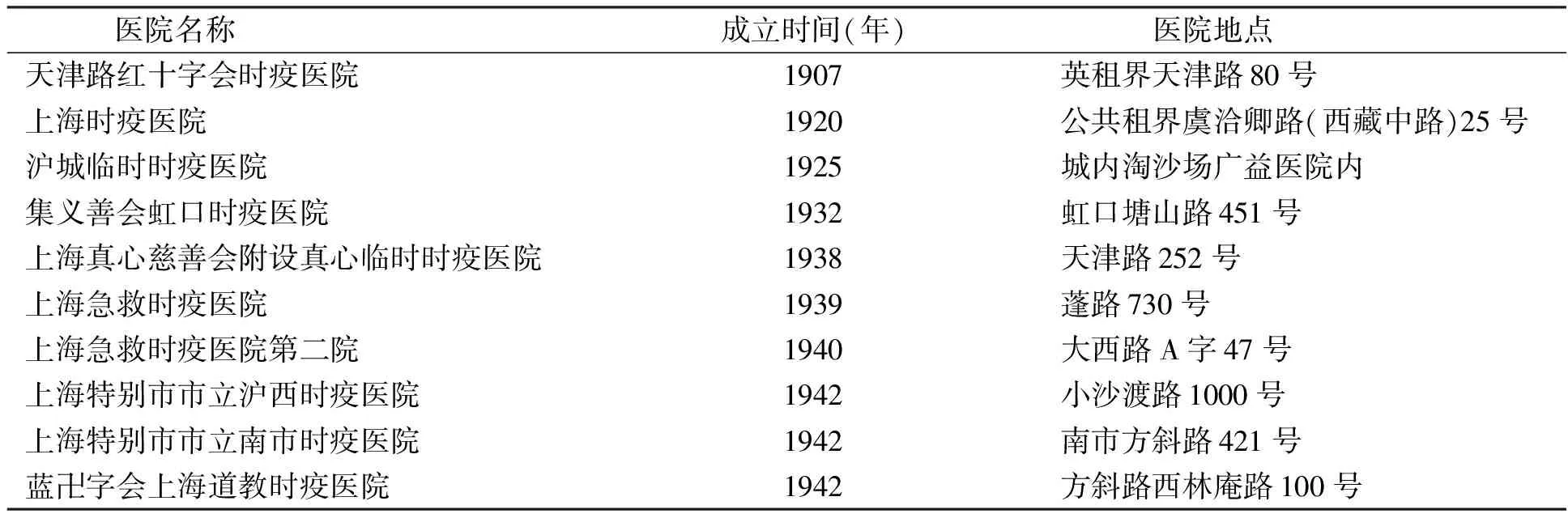

近代以来,中国逐渐被卷入世界潮流之中,在西学东渐的文化背景之下,传统中国的医学理念和治疗方法受到强烈冲击,近代西方公共卫生体系逐渐被引入和建立。1900年八国联军占领天津后,成立了临时政府卫生局,由法国医生傅博雅担任局长,这成为近代中国城市卫生机构的开端[4]。1907年为了应对上海公共卫生问题,由沈敦和、朱葆三等人发起,在上海英租界成立了第一家“时疫医院”,即后来的红十字会时疫医院[5]。在1910年抗击上海流行性时疫中,上海红十字会时疫医院起到了中流砥柱的作用[6]。在该医院的示范影响之下,上海本土的时疫医院如雨后春笋般涌现,据不完全统计,截止到1942年,上海先后已有十所时疫医院成立(具体情况可参见表1)。

由表1可以看出,上海地区的时疫医院发展迅速,其中在全面抗战时期,医院数量出现了快速增长,推断可能与战争环境下上海地区的防疫任务加重有一定关联。其中值得注意的是虹口、沪西、南市三所时疫医院所在地,皆属于上海当时的贫民聚集区,由于公共卫生条件较差,极易滋生疫病。虹口时疫医院院长窦耀庭曾公开表示:“虹口以其接近灾区,求生较易,尤为一般失业灾民之归纳点,此辈细民为环境所迫,多不讲卫生居处……露宿取凉食物污损但求一饱充饥,是故天末炎热疫气已经猖獗。”[7]因此,时疫医院在这些地区集中设立,自然也是考虑到便于就近对疫病患者进行治疗,减少人员跨区域流动所引发的疫情传播隐患。同样值得关注的是,上海时疫医院在其中具有一定特殊性,主要体现在该医院建院时间较早,运营时间较长,又位于上海公共租界之中,地理位置较为特殊,因而在上海疫病治疗方面更具有得天独厚的优势。以上海时疫医院为个案研究,有助于加强对上海地区时疫医院发展脉络的整体把握,进而探究近代公共卫生体系逐渐在中国落地生根的微观过程。

表1 上海部分时疫医院成立情况表(2)根据《申报》、1942年上海市特别市救济事业概况、集义善会虹口时疫医院二十一年报告兼征信录等资料综合整理编制。

(二)成立时间考析

关于“上海时疫医院”成立的具体时间,目前学术界说法不一,并且在史料记载上也有错误与混淆之处,其中成立时间主要有1916年、1917年、1918年、1920年四种说法。胡勇、马学新、金普森、孙善根、薛理勇等人认为“上海时疫医院”成立于1916年,创办人为沈敦和与朱葆三(3)有关1916年成立的说法参见胡勇:《传染病与近代上海社会(1910—1949)——以和平时期的鼠疫、霍乱和麻风病为例》,浙江大学2005年博士学位论文;马学新:《上海文化源流辞典》,上海社会科学院出版社1992年版,第352页;金普森,孙善根:《宁波帮大辞典》,宁波出版社2001年版,第11页;薛理勇:《上海掌故辞典》,上海辞书出版社1999年版,第364页。。1917年的说法主要来自于“上海时疫医院”1941年出版的年度工作报告,其中提到:“本院创办迄今二十四年历史悠久。”(4)有关1917年成立的说法参见:上海时疫医院编:《“上海时疫医院”三十年报告兼征信录》,上海时疫医院1941年版,第1页。1918年的说法源于上海市社会局于1942年出版的《上海特别市救济事业概况》,其中提到“上海时疫医院成立于1918年”(5)有关1918年成立的说法,参见陆利时:《上海特别市救济事业概况》,上海特别市社会局1942年版,第97页。。1920年成立的说法主要参见于周太彤、胡炜主编的《黄浦区志》,其中提到“上海时疫医院”即现在上海市黄浦区的红光医院,是由刘鸿生、窦耀庭等人于1920年7月创办于西藏路545号(今西藏中路25号)(6)有关1920年成立的说法参见:上海市黄浦区志编纂委员会编:《黄浦区志》,上海社会科学院出版社1996年版,第1253页。。

以上四种说法长期存在且自相矛盾,对“西藏路时疫医院”进一步的深入研究有一定干扰,因此很有必要对其进行溯源。通过爬梳史料,最终找到了该医院成立的准确时间应为1920年7月5日,《申报》在当天曾有明确报道:“董事部议决购定大世界对面,西藏路地产建筑医院,现已落成,择定阳历七月五号下午四时开幕。”[8]并且这一成立时间得到“上海时疫医院”多次证明,该院在当年7月23日发布的通告中公开表示:“本院自经发起在英租界西藏路自行购地建设院所,业已落成,经于是月五日举行开幕礼,今定阳历七月二十四日下午三时,邀集全体董事在本院特开大会,报告本院建设情形并议订章程。”[9]此外,“上海时疫医院”1935年发行的征信录中曾明确记载:“本医院创办以来,迄今已十有五年。”[10]由此,该院成立于1920年7月5日,应属目前最准确时间(7)值得一提是“上海时疫医院”1928、1931、1932、1933、1935、1936年发布的征信录中同样证明了这一准确时间。。

当然有关“上海时疫医院”成立时间的学术争议,也有一定的历史原因。由于该院主要创办人沈敦和、朱葆三先后于1920年、1926年相继辞世,关于医院的具体创办时间,随着时间的推移知之者已经甚少。此外,该医院在当时史料记载中,往往以“上海时疫医院”与“西藏路时疫医院”两个名称并用,因而较易与上海其他时疫医院相混淆,加之有些新闻媒体出于宣传目的,往往容易将既有事实片面夸大和扭曲,从而导致了几种自相矛盾说法的出现。

(三)“上海时疫医院”成立原因

关于医院的成立原因,上海《申报》有明确记载:“本埠时疫医院、由沈仲礼朱葆三二君发起……去岁时疫盛行、该院以天津路屋小人多、不能容纳……决计购地建屋、已买定大世界对面西藏路地产,绘图建筑。”[11]从《申报》的记载中,可以看出该院成立主要是为了解决上海红十字会时疫医院医疗资源不足的问题。值得关注的是,两所医院的创办人皆为沈敦和与朱葆三[12]。因此,联系沈敦和个人经历,该医院的成立似乎与沈敦和本人此时的身份转变有一定关联,在此之前他刚因故辞去了上海红十字会副会长一职,因而能够以更自由的身份从事社会公益事业[13]。

在此对红十字会时疫医院与“上海时疫医院”的关系作一简要介绍。红十字会时疫医院是由沈敦和与朱葆三于1909年发起成立的一所慈善性质的传染病防治医院,当时沈敦和为中国红十字会主要负责人,因此该医院后来也被中国红十字会纳入到管理之中[14]。在1920年创办“上海时疫医院”时,沈敦和已于1919年辞去了上海红十字会的职务。因此,1920年成立的“上海时疫医院”与中国红十字会之间并无隶属关系,属于两人以个人名义创办的一所私立医院。

二、“上海时疫医院”组织机构及成员构成

(一)组织机构

关于“上海时疫医院”的组织结构,医院章程中有明确规定:

第五条 本院除董事无定额外职员分为职董及正副院长二种,职董由本院董事会公推之其额定如左,经济董事一人、执行董事一人。正院长一人,副院长二人,均由董事会推举之。

第六条 本院用人经济以及各科事务均由职董会议决实行。

第七条 正副院长执行董事会及职董会议决各案并指挥管理全院事务。

第十条 本院主任医生经职董会及院长同意聘任之管理院内一切医务,如助理员等应由主任医生雇用之,但雇用之前须与院长商得同意并酌定其薪水。凡主任医生对于本院医务有发表意见之必要时,得列席董事会共同讨论,惟关于经济及庶务等不涉医务范围者,主任医生无参议之权。[15]

其中,院长、职董及普通董事的具体职责主要包括:“职董、董事、院长应担任院内一切经济,如遇院内经费不足时应由各职员筹垫或捐募之。”[16]同时章程中还限定院长与职董的任期:“正副院长任期五年,职董三年连举得连任之。”[17]

可以看出,在“上海时疫医院”整个组织结构中,董事会实际上是最高权力机关,通过董事会推选出院长对医院日常事务进行管理。其中院长主要负责全院的人事安排,必要时也要负责一定的经费筹募工作,而董事则分为职董与普通董事两类,其中普通董事主要负责医院经费筹募及参与董事大会进行表决,平时并不参与医院实际工作。职董则需参与医院具体事务工作,并且在职董之下又分设经济董事与执行董事,分别处理医院经费开支及董事会决议执行情况。因此,从整体上来看,以董事会为权力中枢,医院形成了两套平行的组织管理体系,分别是以院长为核心的医院日常行政管理体系和以职董为代表的医院财务及执行体系。二者分工明确,权责统一,共同构成了对全院的有效管理。

(二)组织成员

“上海时疫医院”从1920年7月5日建立以后到1949年,在不同时期,它的组织人员也有很大的变化,部分组织成员如表2所示。由表2分析,可以把“上海时疫医院”组织者主要分为四类。

表2 1920—1949年“上海时疫医院”部分组织者(8)根据“上海时疫医院”1934、1935、1941年征信录及《申报》《新闻报》《时报》等资料综合整理编制。

其一,以沈敦和、朱葆三、刘鸿生等人为代表的近代绅商群体,他们在“上海时疫医院”发展中往往起着至关重要的作用,三人都担任过院长这一重要职务[18]。由于他们拥有多重社会身份,所以在许多社会事务中都发挥着重要作用。如沈敦和是中国红十字会的主要创始人之一,并且曾担任过政府要职(9)沈敦和(1865—1920),浙江鄞县(今宁波)人,一作四明人。字仲礼。早年曾肄业于英国剑桥大学法政科。历任南洋大臣翻译官,金陵(南京)同文馆教习、鱼雷学堂提调江南水师学堂提调。1894年任南京、镇江,江阴、吴淞四炮台提调,次年改任江南自强军营务总办,1901年后,任全国路矿局提调兼开平煤矿、建平金矿总办。后回上海,从事实业和慈善业多年,任沪宁铁路总办、中国通商银行总董、万国红十字会总董等职。转引自陈玉堂:《中国近现代人物名号大辞典·续编》,浙江古籍出版社2001年版,第139页。;朱葆三则是在辛亥革命后,担任过沪军都督府的财政总长,以及上海总商会会长等职务(10)朱葆三(1848—1926),浙江定海(今舟山)人,原名佩珍。1861年到上海学商,后充上海英商平和洋行买办。1878年开设新裕商行,经营进出口贸易。参与创办和投资中国通商银行、华安保险公司等,1910年与日商合资开办上海织丝公司,并任上海总商会会长,辛亥革命后,曾任沪军都督府财政总长,晚年致力于社会公益事业和教育事业。转引自夏征农,陈至立主编,熊月之等编著:《大辞海·中国近现代史卷》,上海辞书出版社2013年版,第229页。;刘鸿生是著名的火柴大王,曾担任国营招商局理事兼总经理,以及行政院善后救济总署执行长等职务[19]。他们对于社会慈善公益事业大都热心参与,因而拥有很高的社会影响力。借助他们的力量,可以有效应对各种复杂社会问题,保证医院的正常运转。

其二,以史量才、朱子衡等人为代表的新闻界人士,其中尤以史量才的作用最为关键,他在“上海时疫医院”担任院长一职长达13年,因而对医院的发展具有深远的影响[20]。除此之外,他曾长期担任《申报》总经理,在当时上海的舆论界具有很高的社会威望[21]。借助他的传媒从业者身份,能够帮助“上海时疫医院”通过新闻传媒渠道,进行筹募资金和舆论宣传活动。朱子衡则是朱葆三之子,长期担任“上海时疫医院”经济董事一职,为医院的长期发展做了许多具体工作,同时他还是《新闻报》董事会成员[22]。正是借助这些新闻界人士的大力支持,“上海时疫医院”得以借助新闻媒介发布各种义演启事,扩大了自身的影响力。

其三,以颜福庆、牛惠霖、牛惠生等人为代表的医界精英群体。他们是医院具体业务的负责人,其中颜福庆曾经担任过“上海时疫医院”的执行董事,并且还在湘雅医院、协和医院、中国红十字会总医院等多家医院担任过院长职务,是著名的公共卫生专家[23]。牛惠霖、牛惠生兄弟都长期担任“上海时疫医院”医务院长与主任医师一职,两人皆是上海著名的医生。牛惠霖曾担任过中国红十字会总医院院长兼红十字会时疫医院院长,是中华医学会第五届会长,除此之外,他还积极参与海外医疗救助工作,荣获过“日本赤十字会纪念勋章”[24]。牛惠生是当时著名的骨科专家,曾经医好了红军著名将领陈赓的腿伤[25]。正是这些行业精英的存在,保证了“上海时疫医院”能够保持较高的医疗水平,从而赢得了社会各界的广泛赞誉。

其四,以黄金荣、杜月笙等人为代表的上海帮会群体,他们是“上海时疫医院”的董事会成员,黄金荣长期担任上海法租界的巡捕,拥有一定的官方影响力,此外他还是上海荣记共舞台的后台老板[26]。杜月笙则长期担任上海法租界公董局华董,在抗战时期曾经担任中国红十字会副会长一职,他组织的恒社团体经常举行各种义演活动[27]。由于他们与演艺界有着千丝万缕的联系,因此,借助他们的社会网络,使得“上海时疫医院”能够与热心慈善的伶人群体建立起合作关系,为医院举行义演提供了人力和物力上的支持。

(三)组织评价

从整体上来看,“上海时疫医院”的组织结构已经明显具有了现代医院的雏形,在医院的管理体系中以董事会为核心,依靠院长和董事进行医院日常事务的管理和医院经费的筹募。医院的发起人和组织者皆是当时上海的社会名流,因而,借助他们的力量,“上海时疫医院”能够通过广泛的社会网络筹集资金,保证了医院的正常高效运转,为抗击流行性时疫,提供了充足的物质保障。

三、“上海时疫医院”义演活动及成效

(一)义演发起原因

由于“上海时疫医院”的经费主要来源于董事会成员向社会各界人士的劝募,其募捐对象容易受到董事会成员职业偏好及社会地位的影响,因而,医院较为侧重对上海社会名流进行募捐,这在一定程度上体现出定向募捐(11)定向募捐是面向特定对象募集慈善财产的一种募捐活动。定向募捐的核心特征在于募捐对象的特定性。关键要看募捐对象与慈善组织之间是否具有“特定的关系”,这种特定关系可以是组织上的关系,例如慈善组织的发起人、理事会成员和会员。转引自法律出版社法规中心编:《中华人民共和国慈善法注释本》,法律出版社2019年版,第26页。的特点。1937年淞沪会战以后,因战争破坏而产生的大量难民涌入上海,导致上海防疫工作显得十分严峻[28]。“上海时疫医院”的医疗压力迅速增大,加之社会局势日益恶化,许多地方精英由于战乱逃离上海,依靠原有渠道进行筹款愈发困难。面对这种情况,医院不得不登报求援:“此次战后疫疠尤甚,不特床位日夜占满。而登门求诊者,亦几有应付不暇之势,该院以医药经费施舍过巨,来源不易,因特发起举行演剧筹款大会。”[29]可以看出,在病人日益增多的情况下,医院的财务状况逐渐入不敷出,因此,经费短缺应是医院发起义演的最主要动机。当然,也与路径依赖有关,前文提到“上海时疫医院”某些董事成员,如黄金荣、杜月笙、闻兰亭等人都是当时上海举行慈善义演的常客[30]。因此,借助他们的力量举行义演自然也是顺理成章之事。

(二)义演种类

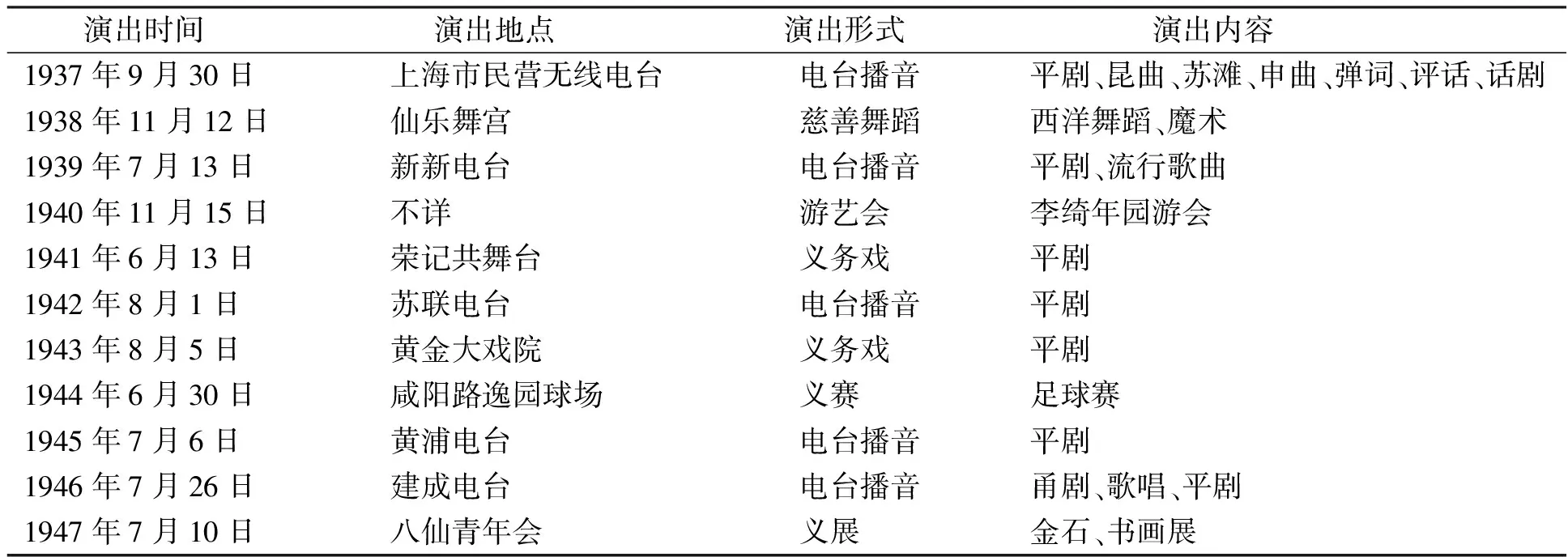

“上海时疫医院”发起的义演,采取了多种演出形式,主要有电台播音、慈善舞蹈、义务戏、义赛、义展、游艺会六类,具体情况如表3所示。

表3 1937—1947年“上海时疫医院”部分义演地点及演出形式(12)此表据1937—1945年《申报》《新闻报》《大公报》《力报》等相关信息整理编制。

由表3可以看出,“上海时疫医院”自抗战以后,举行义演活动日益频繁,基本上每年都会举行义演来筹募医院经费,在演出形式上具有多样化,首先以电台播音最为集中,占了义演总数的一半左右,是该院义演筹款的主要形式。其次为义务戏,而慈善舞蹈、义赛、义展和游艺会只有在某些特定时间段才会举行。六种义演筹款方式有机结合,有利于医院更为快速地筹募资金,保证了医院的稳定发展。在义演内容上,表演的种类也丰富多样,不仅有中国传统的艺术表演,如平剧、昆曲、弹词、苏滩等艺术形式,同样还引入了许多西洋表演,如西洋舞蹈、魔术、球赛、园游会、话剧等。通过中西艺术文化结合的义演活动,使得观众在奉献自己的爱心之余,能够欣赏到更为多样化的艺术表演和视觉体验,有助于提升上海市民阶层的整体审美旨趣,更加生动地彰显了慈善义演“寓善于乐”的文化传播效应。

(三)义演成效

关于民国时期“上海时疫医院”义演的成效,通过一组数据可以看得更为直观,这里以“上海时疫医院”1941年的收入报告为例,该院当年具体收入情况如表4所示。

由表4可知,在“上海时疫医院”1941年收入账目中,义演收入占比达到当年总收入的27.14%,在当年所有收入项目中稳居于第二位,仅次于医院其余捐款数额之总和。由此可见,这一时期义演筹款在医院维持正常运营过程中,起到举足轻重的作用。此外,除了特等、头等、二等病房的收入占总收入比重较多外,医院在普通号金和三等病房费项目上所获收入占比各为0.91%与3.68%,占总收入的比重很低。而这些项目主要是面向当时上海的低收入群体,由此可见该院具有明显的慈善公益性。

表4 1941年“上海时疫医院”经费收入表(13)根据《“上海时疫医院”民国三十年报告兼征信录》综合整理编制。

通过义演筹款的方式,“上海时疫医院”不仅有效解决了由于病人增加和原有资金来源中断所带来的经费短缺问题,并且借助义演本身所具有的实体传播性[31],帮助医院营造了“寓善于演”的社会形象。《申报》曾称赞:“上海时疫医院为本市声誉素著之慈善机关、每届夏秋之际、专治时疫霍乱急痧等症、昼夜服务施诊给药、贫病免费住院。”[32]通过报纸舆论宣传,“上海时疫医院”赢得了社会各界的普遍好感。

1937年全面抗战爆发后,大量的难民涌入上海,由此带来的时疫肆虐,使得“上海时疫医院”的医疗压力陡然增大,医院原本的经费也出现了入不敷出的状况。面对这种困难情况,“上海时疫医院”通过举行义演的方式,解决了患者增多与战争破坏所带来的经费短缺问题,并且通过“寓善于乐”和“寓善于演”的方式传播了慈善与艺术文化,为近代上海的卫生防疫与城市发展做出了重要贡献。

四、慈善—医疗的融合

(一)慈善与医疗理念的和谐共振

随着全面抗战的爆发,救济难民与治疗时疫之间产生了共振,“上海时疫医院”在章程中曾明确表示“以救治疫疠保卫生命为宗旨”,“本院由华人组织纯属慈善性质,对于无论何界一律待遇。”[33]从医院宗旨中可以看出,“上海时疫医院”成立的初衷,便是不惜一切代价,挽救时疫患者的生命。在同一时期,“上海时疫医院”也在报纸上公开呼吁:“号金针药,概不取费,并增设免费病床至一百只,无分昼夜,随到随诊……本人类互助精神,救人救己真谛,予以热烈援助,共襄义举;”[34]可见“上海时疫医院”这种基于现实的人道主义关怀,在无形之中与中国传统的慈善理念产生了共鸣。

这种“寓善于医”的思想不仅通过新闻媒体有所体现,在“上海时疫医院”的两位主要发起人沈敦和与朱葆三的个人经历中,同样可以略窥一二。作为“上海时疫医院”早期的主要领导者,两人都是当时上海著名的慈善家,为医院的早期发展付出了大量的心血,令人感到唏嘘的是,就在“上海时疫医院”成立当天,沈敦和便因积劳成疾而不幸逝世[35]。而朱葆三在临终前不久,“为上海时疫医院,犹冒暑亲自持册捐募,其乐善好施,至老不倦,洵乎为不可及也”[36]。可以看出,“上海时疫医院”无论是从理念、宣传以及组织者的实际行动中,都将慈善理念贯彻始终,医疗救助通过慈善募捐的方式而焕发新的生机与活力,从而实现了两者的和谐共振。

(二)慈善义演:近代医疗与慈善事业的沟通桥梁

近代慈善义演的兴起要追溯到1877年的“丁戊奇荒”,正是在这次波及整个华北的灾荒中,慈善义演开始产生,并逐渐成为近代以来一种十分重要的慈善筹款方式[37]。由于义演本身所具有的社会性,使得社会各阶层都能够广泛参与义演活动,医学界自然也不例外。1913年7月3日,中国红十字会时疫医院发起义演筹款活动,其中不仅邀请了孙菊仙、夏月润、潘桂芳等知名伶人,并且还表演了当时刚刚兴起的西洋幻术戏法[38]。通过义演筹款的方式取得了良好效果之后,红十字会时疫医院登报致谢:“旧历六月初二日,商办新舞台前后台诸君义务演剧,为本会时疫医院筹款不取贴费……共实销戏劵洋八百廿三元四角五分。”[39]为了帮助“上海时疫医院”筹募医疗资金,1938年由上海仙乐舞厅的业务主管吴瑞生、乐畊葆等人发起越剧义演,值得一提的是此前两人刚为救济流亡上海的难民举行了慈善游艺会[40]。此外,“上海时疫医院”还曾主动与当地慈善组织共同举行义演,1944年“上海时疫医院”与上海南市普育堂在咸阳路逸园球场,联合发起了慈善球赛,将所获收入全部拨充两机关[41]。正是通过义演的渠道,慈善与医疗两种看似不同的社会公共事业逐渐产生交集,如果说“人道主义”的医疗观念与“扶危济贫”的慈善理念无形之中具有一种和谐共振的关系。那么以“上海时疫医院”为个案分析,可以看出慈善义演便是联结医疗与慈善事业的关键一环,通过义演这一沟通桥梁,不仅使社会上大量的慈善资金能够汇入到近代医院的发展潮流之中,同时也使得医院能够更加有效地反哺近代慈善事业,从而实现了两者之间的融合与互动。

(三)慈善助力下的治疗成效

“上海时疫医院”治疗的成效是一个值得关注的问题,这里仍然以1941年为例,根据1941年“上海时疫医院”的工作报告,住院患者类别及死亡率情况如表5所示。

由表5可以看出,该医院对于两类患病人群的治疗成效具有明显的差异,其中普通病症患者的死亡率明显低于时疫病患者,约在8.17%左右,而时疫患者的死亡率则明显偏高,平均每100中就有将近12人死亡。因而总体推算下来,两类住院人群的总体死亡率达到9.81%左右。必须承认,当时的医疗水平对于传染性疾病的治疗明显不足。因而医院很注重对时疫预防的工作,在工作报告中特别提到:“与租界当局合作注意预防工作,特备护士一人专事预防注射及施种牛痘。”[42]2通过这种“预防为主,防治结合”的治疗模式,使得医院在近代上海的疫病治疗中,发挥了重要作用。

表5 1941年“上海时疫医院”住院患者类别及死亡率统计表[42]1

五、结语

“上海时疫医院”是近代中国医疗事业发展的一个缩影,因而具有独特的研究价值。从医院的组织结构、筹款方式及治疗成效可以进一步探讨近代中国医疗事业的起步发展情况,以及义演在慈善与医疗两者之间起到的桥梁沟通作用。由于近代国民经济的整体凋敝,医疗机构的发展很难获得政府财政的充分支持,因此如何有效吸纳社会资金,保障医院正常的财务运转,是近代医疗事业发展所面临的重要考验。从“上海时疫医院”的发展过程可以看出该院在筹募社会资金方面所具有的高度灵活性。“上海时疫医院”借助慈善义演的方式,有效缓解了经费短缺所带来的医疗资源紧张问题,保障了医院的稳定发展。同时通过“寓善于医”的方式,将“乐善好施”的慈善理念与“救死扶伤”的人道主义精神有机结合起来,为上海的医疗救助事业做出了重要贡献。

以“上海时疫医院”为个案研究不但可以推动国内慈善义演史研究的进一步深化,同时有助于打破慈善史与医疗史的学术研究边界,推动两个研究领域的交叉发展。为当今社会如何促进慈善与医疗事业的协同发展,提供一定的借鉴意义。