北京市平谷区65例布鲁氏菌病患者临床特征分析

张 鑫,王慧敏,李伟健,熊凤国,郭阳春,刘玉英

布鲁氏菌病是由布鲁氏菌引起的人畜共患疾病,牛、羊等动物是主要传染源[1]。布鲁氏菌呈地方性流行,新疆、青海、西藏及内蒙古等以畜牧业为主的省份是其主要流行地区[2]。北京市与内蒙古相邻,常年均有散发病例。此外,随着畜牧业贸易和旅游业快速发展,布鲁氏菌病发病率逐年上升,甚至出现慢性布鲁氏菌病。患者临床表现为乏力、食欲不振、长期不规律发热、关节肌肉疼痛、淋巴结及肝脾肿大等[3-4]。因布鲁氏菌感染方式复杂,传播途径多样,传染源隐匿,疾病缺乏特异性的临床表现[5],故诊断难度较大,易出现漏诊和误诊。因此,本研究对北京市平谷区65例布鲁氏菌病患者流行病学和临床特征调查分析,了解本区布鲁氏菌病疫情动态,为疫情防控提供参考依据,现将研究报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年1月—2019年12月北京市平谷区医院收治的65例布鲁氏菌病患者作为研究对象,其中男53例,女12例,年龄18~59岁,均为初次感染。所有患者诊断均符合中华人民共和国原卫生部颁布的《布鲁氏菌病诊疗指南(试行)》[6]中的相关诊断标准。纳入标准:①有羊、牛、猪、犬等家畜密切接触史,或属于布鲁氏菌病高发区的居民;②有布鲁氏菌病症状、体征;③实验室检查(病原菌分离培养、试管凝集试验、虎红平板凝集试验、补体结合试验、抗人球蛋白检测)中任何一项结果为阳性者。排除标准:症状、体征与布鲁氏菌病相似但为其他原因引起的疾病。

1.2 方法 采用自行设计的布鲁氏菌病流行病学调查表,收集确诊患者基本情况、动物接触史、临床症状与体征等情况,病原学及生化检查结果通过病历系统查阅获得。

1.3 临床治愈标准 临床症状消失,各项生化指标恢复正常,病原学检测阴性。

1.4 统计学处理 采用Excel 2016建立数据库。采用描述性统计方法,计算相应的频数、构成比或发生率。

2 结 果

2.1 流行病学调查情况

2.1.1 性别、年龄、职业分布 65例患者中,男53例,女12例,男女性别比为4.42∶1。年龄主要集中在18~59岁,共计54例,占83.08%。职业以畜牧饲养者为主,共计42例,占64.62%;其次为贩运者,共计8例,占12.31%;位居第三位的是退休人员,共计7例,占10.77%;其他职业人员共计8例,占12.31。见表1。

表1 2015—2019年北京市平谷区布鲁氏菌病患者年龄分布Table 1 Age distribution of brucellosis patients in Pinggu District in Beijing from 2015 to 2019

2.1.2 接触史调查 65例患者中,有明确动物或动物制品接触史63例,占96.92%,接触史不明2例,占3.08%。

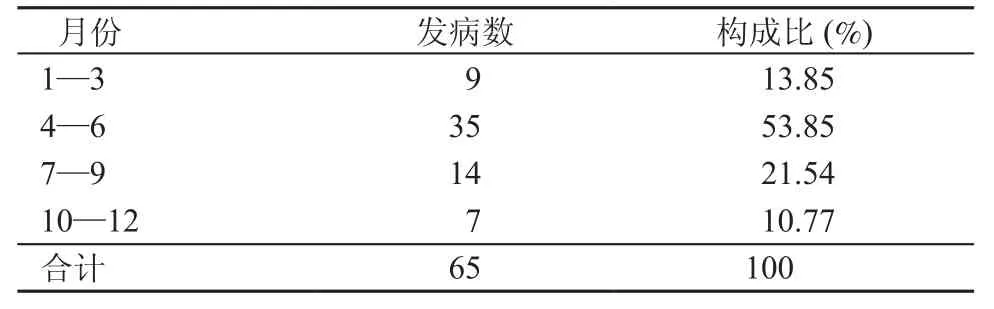

2.1.3 时间分布 北京市平谷区布鲁氏菌病发病高峰为4—6月,共发病35例,占布鲁氏菌病发病总数的53.85%。见表2。

表2 2015—2019年北京市平谷区布鲁氏菌病患者发病时间分布Table 2 Onset time distribution of brucellosis patients in Pinggu District in Beijing from 2015 to 2019

2.1.4 地区分布 65例患者中,来自于城区街道患者8例,占12.31%;来自于乡镇患者57例,占87.69%;患者均为散发,无明显聚集性。

2.2 临床表现及诊治情况

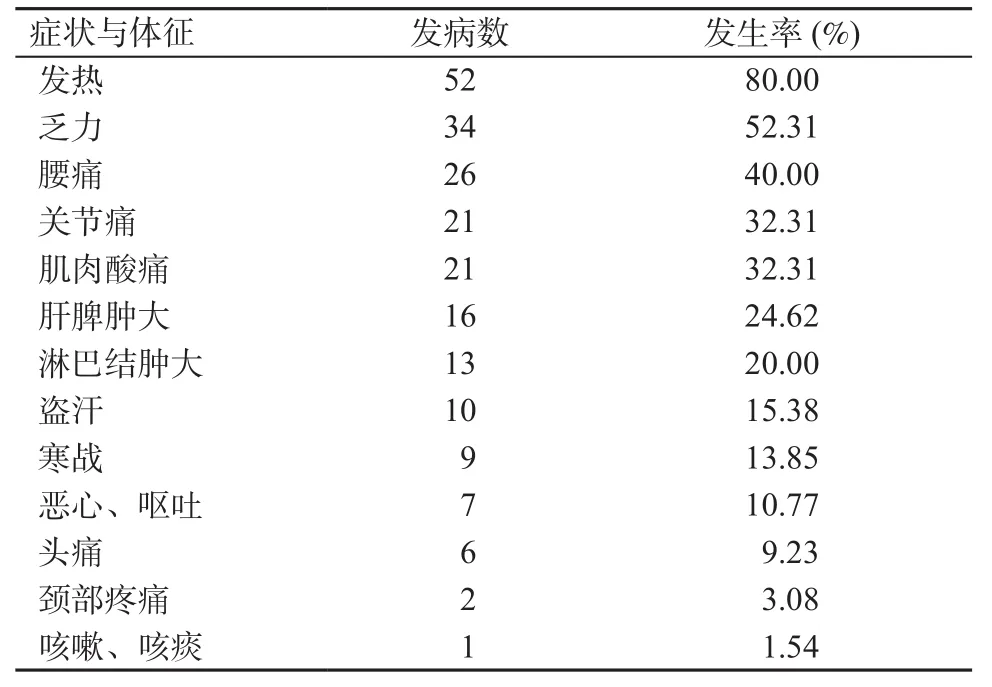

2.2.1 临床表现 65例患者中,临床表现以发热为主,占80.00%,其次为乏力、腰痛,分别占52.31%、40.00%。见表3。

表3 布鲁氏菌病患者临床症状与体征Table 3 Clinical symptoms and signs of brucellosis patients

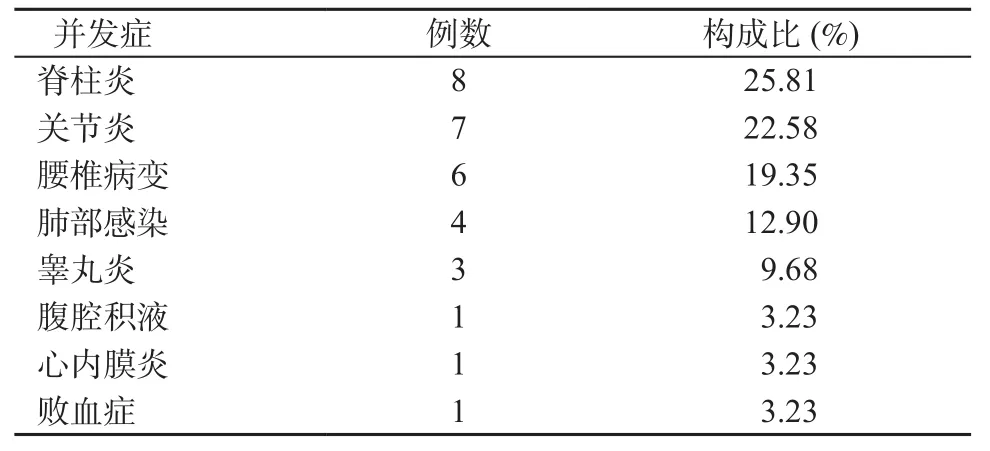

2.2.2 并发症情况 65例患者中,发生并发症患者共31例,发生率为47.69%。发生率较高的前3位分别是脊柱炎、关节炎、腰椎病变,分别占25.81%、22.58%、19.35%。见表4。

表4 布鲁氏菌病患者并发症情况Table 4 Complications of brucellosis patients

2.2.3 病原学检测及诊断情况 65例患者中,试管凝集试验阳性35例,虎红平板凝集试验阳性30例。首诊主要集中于感染疾病科、脊柱骨科、中医科等,其中首诊确诊49例,误诊16例,误诊率为24.62%,误诊时间为6~22 d。

2.2.4 治疗情况及临床转归 52例患者给予四环素类药物(米诺环素或多西环素)联合利福平治疗,其中3例因并发脊柱炎联合手术治疗;13例患者给予头孢曲松静脉滴注并联用多西环素与利福平治疗;每疗程6~8 周,各疗程结束后均监测常规和生化指标,所有患者治疗至发热、肌肉酸痛等症状好转后出院,并继续用药至临床症状消失,各项生化指标正常,病原学检测阴性。无并发症的34例患者用药总时长3.0~4.0个月;发生并发症的31例患者用药总时长4.5~6.0个月。65例患者中,1例患者2年后出现复发,表现为再次发热,试管凝集试验转阳,再次给予多西环素联合利福平治疗后痊愈。

3 讨 论

布鲁氏菌病是地方性流行病,感染方式复杂,传播途径多样,传染源隐匿,临床表现为长期不规律发热、乏力、关节肌肉疼痛等。由于布鲁氏菌病临床表现缺乏特异性,诊断难度较大,易出现漏诊和误诊。因此,明确本地布鲁氏菌病流行特征对布鲁氏菌病的防治具有重要意义。

布鲁氏菌属革兰阴性菌,是一种无鞭毛,无芽孢兼性需氧胞内寄生菌,有羊、牛、猪布鲁氏菌等19个生物型[7-10],其中,羊、牛、猪、犬4种布鲁氏菌可使人致病[11-14]。感染途径主要有以下几种:①接触传播。在无防护下接触病畜,或病畜排泄物、娩出物、阴道分泌物;或在皮肤或眼结膜受伤时,相关人员从事动物饲养、剪毛、挤奶等工作时发生感染。②消化道传播。饮用被病原菌污染的水,或食用被病原菌污染的食品、生乳等。③呼吸道传播。病原菌污染的气溶胶造成感染。④其他感染。母乳喂养、输血、性行为等也可造成感染。血、脑脊液、骨髓等病原学培养是布鲁氏菌病诊断的“金标准”[14-18],但培养时间较长且抗生素滥用导致病原菌分离培养阳性率明显下降。目前,试管凝集试验、虎红平板凝集试验、补体结合试验及抗人球蛋白试验等血清学检测方法敏感性较高,为临床诊断的主要方法[19-20]。

本研究对北京市平谷区65例布鲁氏菌病患者资料进行了统计分析。结果发现,上述病例均为散发,无明显的聚集性现象,男性患者比例明显高于女性,年龄集中在18~59岁,原因可能是从事屠宰与贩运人员多为青壮年男性。多数患者有明确动物或动物制品接触史且以畜牧饲养者居多,可能与平谷区分散式养羊,农户缺乏动物防疫知识有关,进一步表明从事家庭饲养、贩运的人群是布鲁氏菌病的高发人群。在职业构成中退休人员位居第三,可能与此类人群退休后活动范围较大有关,再加之年龄大,容易出现感染,但具体原因尚有待进一步调查。全年中以4—6月发病率最高,可能与4—6月是羊、牛的繁殖季节,再加之宰杀量大,所以发病率高。目前,布鲁氏菌病患者主要分布在乡镇,占87.69%,说明布鲁氏菌病的主要流行地区仍以农村为主,但有向城市蔓延的趋势,提示乡镇应加强动物防疫相关卫生知识的宣教,让饲养、屠宰、贩运人员在从事动物饲养、剪毛、挤奶、屠宰作业时做好防护,降低感染率。

本研究65例患者中,首诊时误诊16例,误诊率为24.62%。误诊原因主要有以下几方面:一是患者临床表现缺乏特异性,本研究65例患者就有发热、乏力、腰痛、关节痛、肌肉酸痛等十几种临床表现,其他疾病同样可以引起上述症状,导致患者首诊科室分布在感染疾病科、脊柱骨科、中医科等8个不同科室。二是首诊医生缺乏经验,缺乏人畜共患病的诊断思维,未详细询问病史,也未进行全面的体格检查,从而导致误诊的情况发生。三是部分患者自行服用抗生素,掩盖了布鲁氏菌病的症状而出现误诊。

目前,WHO推荐四环素类药物联合利福平用于布鲁氏菌病的治疗,中华人民共和国原卫生部颁布的《布鲁氏菌病诊疗指南(试行)》[6]要求使用多西环素、利福平等一线药物。本研究中65例患者确诊后均给予抗生素联合利福平治疗,除1例患者复发外,其余患者均彻底治愈。其中,治疗时间方面,出现并发症的患者治疗时间明显长于无并发症患者,上述情况符合临床实际。此外,3例并发脊柱炎患者行联合手术治疗。

综上所述,本研究对布鲁氏菌病流行病及临床特征进行了综合分析,布鲁氏菌病高发季节为4—6月,男性患病率明显高于女性,且从事畜牧业及相关产业人员为主要发病人群,以散发为主;布鲁氏菌病首诊误诊率较高,临床医师应提高对该传染病的关注,不断加强疫情防控。