东北地区粮食产后质量问题及保质运输技术探讨

师建芳,翟晓娜,王小萌,邵 广,赵慧凝,谢奇珍

(农业农村部规划设计研究院,农业农村部农产品产后处理重点实验室,北京 100121)

我国粮食安全战略的指导思想是坚持立足于基本靠国内保障粮食供给,粮食自给率稳定在95%以上[1-2]。东北地区粮食产量占全国的25%,是我国最大的商品粮基地,由此自古以来的“江浙熟、湖广熟、天下足”,已悄然变为“东北熟、天下足”。在我国六大主要跨省散粮物流通道中,东北地区是我国最大的粮食流出区域,华东、华南沿海地区是我国最大的粮食流入区域,基本形成了我国北粮南运的流通格局[2]。近十年来,散粮外运中对机械装备、经济分析、流通模式的研究较多,刘晓娟[3]对东北地区粮食贸易制约因素提出了发展对策,陈娅娜[4]等对我国粮食物流模式选择的探讨,东北粮食运输课题组[5]对东北地区粮食物流及外运情况进行了分析,并提出了集装箱运输、散粮火车专线、铁水联运及设施建设和一体化运营;高兰[6]等对黑龙江粮食物流运作模式进行了分析并提出了黑龙江粮食物流发展建议。东北地区粮食外运流通中,存在因原粮品质、技术装备、运输条件及时间、区域储粮生态条件、信息服务等限制,易发生流通效率低、粮食品质下降、影响质量安全等问题,缺乏对粮食全程运输中质量问题、原因及保质流通技术系统分析。

1 东北地区粮食生产及外运流通现状

1.1 粮食生产情况

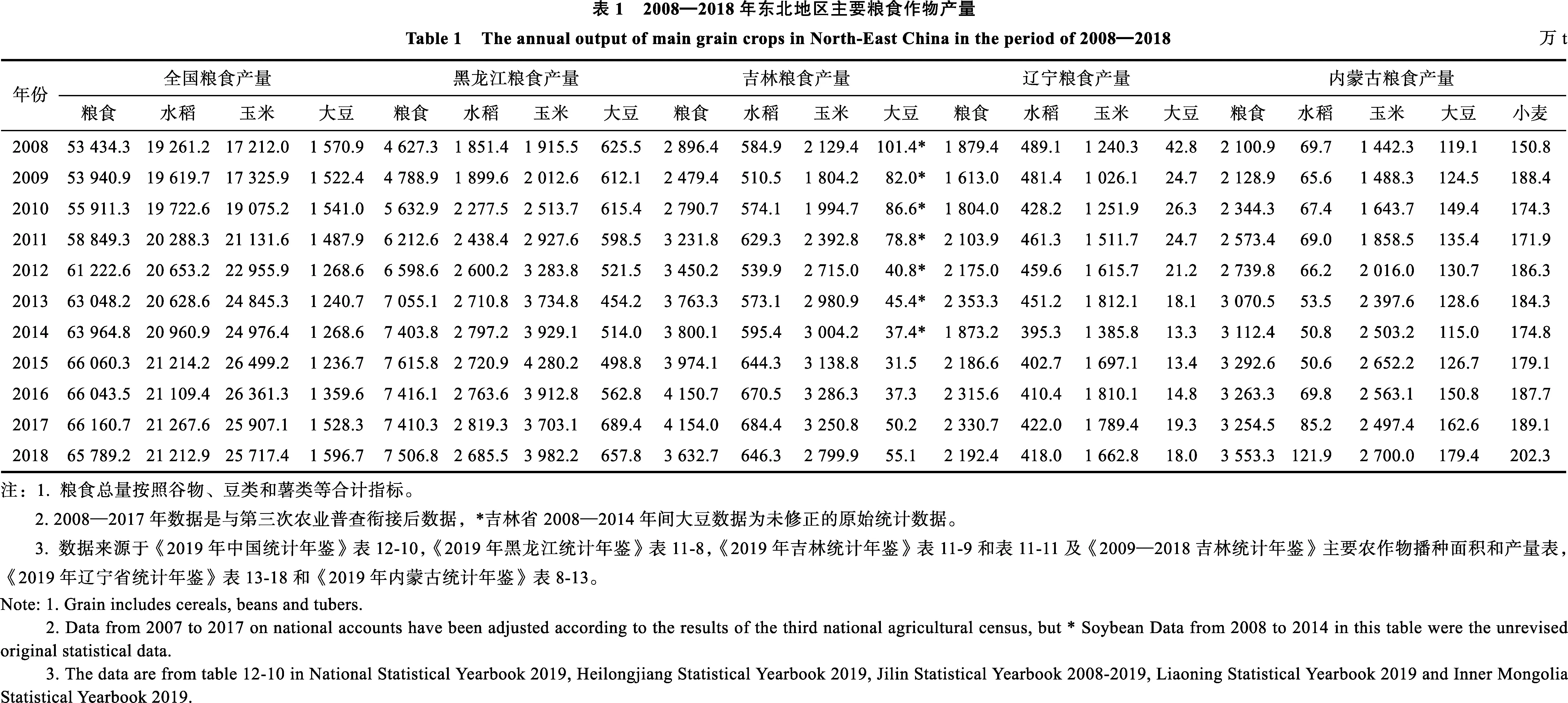

我国是粮食大国,2008—2018年间全国粮食增产1.235亿t(2 470.98亿斤),其中黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等是我国粮食北方主产区的重点省。全国及东北地区粮食生产情况如表1所示。东北地区粮食产量占全国粮食总产量的25%,是我国粮食的重点产区,其中水稻、玉米和大豆分别占到全国产量18%、42%和56%。

从表1中看出,东北地区粮食生产主要表现为:一是粮食种植品种趋于单一。以水稻、玉米和大豆为主,这三个品种占东北区域粮食总产量的92%~95%,其中黑龙江、吉林和辽宁省三个品种占比均超过 95%,内蒙古三个品种占 78%~86%,其余粮食为少量的小麦和薯类。二是粮食产量增长迅速。东北地区粮食产量从 2008年的11 504万t增加到2018年的16 885万t,相比2008年增加 46.8%,平均增幅约为 7%;全国 2008—2018年产量总体增加12 354.9万t,相比2008年增加 23.1%;东北地区粮食产量增速远超全国水平,且同期东北地区粮食产量增加5 381.2万t,占全国增量的43.6%,是全国粮食重点生产区域。

粮食外运流通是指粮食从产后存贮、收购–储藏、装卸运输、接收配送和信息服务等的粮食商品实体运动和运输过程中的一切增值服务。东北地区粮食外运流通是从东北三省和内蒙古东部产区向南运往关内或出口到收货人的全链条过程。

1.2 粮食收储情况

东北地区粮食规模化生产程度高、种植作物较为单一,农户、合作社及农垦农场种植生产后,粮食储藏由农户及新型经营主体自储、各类粮食企业(代储、加工及贸易等)和储备粮公司粮库储存。

其中农户储粮占当地储粮总量的 50%左右,其余由各类粮食企业代储和储备粮公司国储库储藏。东北地区农户主要通过地趴粮、玉米篓子、编织袋堆放、科学储粮仓、钢网仓等形式储粮,农户储粮期间由于鼠害、虫害和霉变造成的粮食损失为 5%~12%左右。储备粮公司和各类粮食企业主要通过高大平房仓、浅圆仓、保温钢板仓、简易仓房等规范的储藏设施储粮,能有效地避免粮食损失、保障储粮安全。

1.3 粮食外运流通模式

2017年全国粮食物流总量达到4.8亿t,其中跨省物流量2.3亿t[7]。从流通形势看,粮食生产将继续向核心产区集中,跨区域粮食流通量将进一步增加。东北地区跨省外运粮食达到5 710万t,跨省外运量占全国粮食流出总量的 40%~50%左右,是我国最重要的粮食流出通道。

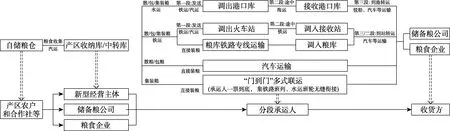

近年来,我国粮食仓储规模进一步增加,设施功能不断完善,粮食物流骨干通道全部打通,公路、铁路、水路运输及多式联运格局基本形成,东北地区粮食全程收储外运流通模式如图1所示。

图1 东北地区粮食全程收储外运流通主要模式Fig.1 The main mode of grain collection,storage and transportation in Northeast China

从图1可以看出,东北地区农户、合作社及农垦农场生产的粮食,通过汽运、铁运集中到中转收纳库;随后一部分通过铁路运输、公路运输等方式到达调出场站、港口库进行外运流通后转运到收货方主体,另一部分通过汽运或集装箱多式联运等方式从中转收纳库直接运到收货方主体。

1.3.1 粮食流通方式及距离

一般粮食外运方式按运输距离划分,400 km以内是汽车运输适宜圈;400~1 200 km是铁路运输适宜圈;1 200 km以上是船舶运输适宜圈[8]。近年来,为了满足下游收货方的各种需求,粮食外运流通从原来的“港到港”“站到站”逐渐升级为“门到门”接卸货服务,形成了包括公路运输(汽车运输)、铁路运输、水运及公铁水联运、集装箱“门到门”多式联运四种方式。东北地区粮食外运具体表现为:

公路运输(汽车运输):汽车运输至港口码头、铁运场站或直接入关运达京津地区,90%以上散粮运输。

铁路运输:通过公路达到铁运场站后铁路运输,或粮库铁路专线运输;铁运粮食经沈阳、山海关运往江浙、广东等销区。东北地区粮食铁运以包粮为主,散粮运输约40%。

水运及公铁水联运:东北地区内河航运由于年冰封期5~6个月,粮食内河航运发展不佳,内陆通过公路或铁路运至港口码头,卸入港口仓房,再通过海运到达南方销区,基本上全部是散粮运输。海运主要依托辽宁省的5大港口站,先将粮食运往大连港、北良港、营口港、锦州港等港口,然后海洋运输到珠三角、长三角地区。辽宁沿海各港口已成为东北粮食的外运中枢[9]。内陆运输中锦州港、营口港比较靠近内陆,入港以公路运输为主,而大连港到港粮食主要依靠的是铁路运输。

集装箱“门到门”多式联运:集装箱运输由多式联运经营人对货运全程负责,是一种高效集约的运输方式,实现“门到门”全程一站式服务。东北地区多式联运近年来以集疏港运输为中心,围绕大连、营口、盘锦等9个港口,实现“班轮+班列”无缝衔接、“期货交割库”“北粮南运”等“门到门”一站式服务。

1.3.2 粮食运输基本情况

1.3.2.1 外运的主要品种 东北地区粮食外运的主要品种为玉米、稻谷和少量大豆,以黑龙江铁运为例这三种粮食外运比例超过 98%。黑龙江省2018年铁路外运2 967.8 t粮食品种中,玉米的外运量占 73.9%,稻谷(以大米流通为主,大米折算占稻谷的 93.3%)外运量占 19.7%,大豆占4.8%[10]。东北地区粮食外运主要以内贸为主,根据黑龙江、吉林、辽宁及内蒙古统计年鉴,近两年来东北地区粮食出口主要是玉米、大豆、稻谷和大米等作物,出口总量占各省粮食总产量的比值不到1%,各品种中大豆出口量略多。

1.3.2.2 粮食外运载体 粮食外运载体多以铁路火车运输和水路驳船运输为主,近年来东北地区铁运、水运分别占跨省运量的48%(不含铁海联运)和42%,公路运输占10%[11]。不同谷物品种中,玉米70%通过水路运输,其余通过铁路运输,稻谷和少量大豆主要以铁路和公路实现外运。公路远距离运输粮食的成本增加过快,在粮食长途运输中发展潜力有限,但由于返程货源增多导致近年来汽车运粮增速明显。

1.3.2.3 粮食外运形式 粮食入关外运方式为散粮运输,东北地区散粮运输化率已超过50%[12];但据定点调查,我国散粮运输占到整个粮食运输量的75.78%[13]。其中,水运和汽运以散粮运输为主,铁运以包粮为主,目前铁路运输中包粮装卸成本较高原因促进铁路散粮运输变革,东北地区散粮运输化率将会进一步增加。

近年来集装箱散粮运输快速发展,集装箱“门到门”多式联运可以一站式完成粮食外运的收集、储藏、运输和转运交付,并且可减少破损、撒漏、变质等问题,有效降低包装费用、运输效率高。东北地区粮食集装箱运输物流量约占整个粮食物流总量5%左右,锦州港、营口港等港口的粮食集装箱海铁联运比例已经达到20%[14]。

1.4 粮食外运接收转入配送情况

广东、浙江、福建是我国粮食的三大主销省区,2018年广东省粮食自给率约为22.2%、26.4%和27%,常年缺口4 000~1 200万t左右[15-17],大部分粮食从外省调入,其中省外调入量的三分之一来自东北。东北地区调出的粮食中,主要通过水路和铁路运输到华东、华南沿海地区,水运经华南沿海运往西南玉米主销区,部分通过铁运和汽运运至京津主销区,通过铁运经山海关运往西北、华中等关内地区。粮食出口量占比较小,主要通过水路出口到韩国、日本、丹麦等国家。

水运粮食到接收港码头后,卸货后大部分通过码头驳船、汽车转运配送至附近的储备粮公司和粮食加工企业,少量的粮食通过铁路转运。例如广州港作为华南地区主要的粮食中转港口之一,2018年粮食货类累计完成1 760万t,占全省水路接卸粮食总量(约3 300万t)的五成[18],其中80%粮食通过码头驳船转运。铁运粮食到接收场站后,主要通过铁路和汽车转运配送到周边和我国西南地区。

2 东北地区粮食外运流通质量问题

在整个散粮运输研究上,缺乏运输途中质量运输安全的研究[19]。现代粮食运输流通包括原粮收购–集并–储藏、装卸运输、接收配送、信息服务等环节。东北地区粮食外运中,受储藏条件、设施装备、运输方式、品质监测、储粮生态区域变化等限制,存在原粮损失偏高、颗粒破损、虫害发展、表面结露、局部发热、储藏品质和食味品质下降甚至霉变等质量问题。

2.1 原粮质量问题及影响因素

2.1.1 总体霉变、鼠害损失率高

东北地区粮食收储一般为 12月到第二年 3月,季节性较为突出,农户自储粮比例较大,主要通过编织袋堆放、科学储粮仓、钢网仓等形式储藏,部分地区仓容难以满足需要,收储高峰期有大量粮食以地趴粮、露天存放、落地临时存储。近年来增加配置了大量农户专用储粮仓,但与粮库、粮食公司储粮设施相比储粮水平相对落后。东北地区粮食产后存贮平均损失率约为8%,主要为鼠害、霉变、虫害等损失,鼠害损失比例占60%以上,霉变损失占30%左右;其中黑龙江省、吉林、辽宁省的总损失率分别为13.76%、12.67%、4.47%,列全国第一、二、四位;三省鼠害损失率分别为8.74%、9.53%和3.14%,霉变损失率分别为3.84%、2.84%和1.29%,均远超过全国损失水平,内蒙古储粮损失较低[20]。

2.1.2 原粮品质提升缓慢

随着东北振兴的推行,稻谷加工经营比例上升,2018年黑龙江铁路外运的大米折粮量相对稻谷比例约为 16.7∶1,加工率 94%左右[10]。但玉米、大豆产后加工转化程度较低,以原粮输出为主,未形成产业化经营。同时,相比发达国家,粮食品种的专用化选育与利用相对落后,粮食作物品质提升缓慢[3]。第三,玉米集中收储期间原粮采用高温快速烘干会影响玉米淀粉糊化特性、影响淀粉生产得率等指标及加工特性。

2.2 粮食收集–储存质量问题及影响因素

2.2.1 粮食入库品质影响

粮食入库品控是粮食保质流通的源头,新入库的粮食品质直接关系到储粮的宜存程度、储粮周期和质量安全。储备粮公司和各类粮食企业粮食储藏能力强,能有效地避免粮食损失,实现安全贮藏。但仍有部分进入储藏库的粮食存在水分不均匀、杂质超标、容重偏低等问题,导致粮食品质下降。如含杂率高易形成储粮通风不均衡、熏蒸死角、诱发霉菌虫害等;水分不均匀易导致局部温湿度增加、粮食发热、脂肪酸值增大、食味品质下降甚至霉变、霉烂。高温快速烘干或烘干不当的粮食入库时脂肪酸值易偏高、甚至接近不宜存限值,不适于夏季或长期贮藏。

2.2.2 储藏期间粮食品质变化

仓储企业在储粮中重视保水、保量,容易“忽视”品质变化。如某粮库为减少储粮通风水分减量损耗,在一个储粮周期内,通风次数较少,且过程中也不检测品质变化,结果稻谷出仓时因大量“黄变”而降等降价,损失巨大[21]。但同时粮食一个储备周期水分会散失1%~2%,安全水分长期储粮易导致水分偏低,影响出库粮食重量,缺乏储粮保水减损工艺及技术应用。粮食储藏缺乏略偏高水分粮食储藏工艺的应用推广[22],在湿粮集中上市时,粮库所收大多数为偏高水分粮,极易出现发热霉变。此外,粮食原粮收购环节除了水分、杂质等快速检测仪器外,缺乏其他粮食质量指标、分等分级指标的快速检测仪,难以实现检验规范化和分等分级储藏。环流熏蒸还是仓储保管的主要形式,缺乏低温、准低温绿色储粮技术的普及推广。

2.3 粮食运输品质问题及影响因素

2.3.1 传统流通方式粮食损失率高

包粮是粮食传统运输的主要方式,包粮运输是以人工拆包入库、灌包出库、人工装车卸车为特征的作业模式,存在作业成本高、机械化程度低、粮食损耗高、包装资材耗费大及粉尘等诸多问题。包粮运输中包装破损率达3%~5%,掺混杂质情况严重。目前的散粮船运和铁运存在不利于实现粮食的分等、分类和小批量储存等缺点[4]。集装箱粮食运输综合损失率仅为1%,显著少于包粮和散货船运输,集装箱散粮运输亦可减少粮食中麻绳及铁块、石块等恶性杂质掺入问题,但运输规模有限。

2.3.2 散粮运输中混运、结露、虫害等现象

目前运输散粮的船舶、车厢也同时承运煤炭、矿石等货物,货仓污染严重。当粮食从低温地区向高温地区运送时,南方与北方在温度、湿度等方面的差异必然会导致粮食自身受到一定影响,实际运输过程中就很有可能出现霉变、结露等问题[23];如集装箱防潮性能较好,当集装箱从寒冷地区运往温和气候或热带地区时,箱内空气中的水会凝结在粮食表面形成凝结水,从而影响粮食品质。同时,随着环境温度升高明显,部分粮食在长途运输中可能会发生虫害变化,如螨类粉螨[24]主要依附于粮食流通环节,由一个粮库传到另一个粮库,由一个地区传到另一个地区。

2.3.3 粮食长途运输及海运问题

内贸运输中黑龙江位于铁路的最北端,铁运能力不足时收集暂存的粮食无法及时运出。东北地区到南方销区粮食运输可能需要20~30天[25],温度、湿度等变化储藏条件及生态区域条件促使粮食在运输中已发生结露、霉变。出口海运中由于航线、船舱晃动、恶劣天气以及到港后停靠转运及中转对接、装卸货物、卸粮港口气候[23],以及粮食运粮时间长、储藏条件变化等原因,粮食呼吸活动明显加剧,温度越高、细菌就越能将粮食分解成二氧化碳和水蒸气,从而产生更多的水分和热量难以排出。

2.3.4 流通渠道衔接“瓶颈”

目前粮食外运模式中的生产者、粮食物流组织发货人、贸易人、物流承运人、货运人、收货人、保险人等多方主体参与,多环节衔接尚不够顺畅,且东北地区因粮食发运人多、物流资源分散、销区物流需求零散、户年均发运量低等原因,存在着站站装车现象,不能满足运输部门整列、整船发运的要求,导致货运时间长。与此同时,在重要的物流节点和港口,散粮机械和中转能力不足[12]同样制约着粮食流通效率。

2.3.5 粮食流通质量信息监测不足

目前粮食信息化主要为粮食分段流通前的粮食检测等方面,粮食企业经营、物流承运、粮食运输阶段,粮食品质等信息难以实现即时检测、监测、传送和分析,缺乏粮食物流公共信息平台,无法即时掌握粮食品质及流通信息。虽然我国粮食流通中基于RFID的粮食出入库管理较为成熟,但粮食流通中的基于物联网的粮食质量安全追溯体系尚未形成。

2.4 粮食中转接收质量问题及影响因素

2.4.1 粮食中转接收基础设施不足

装粮中产生损失主要表现为各粮食站点、港口等物流节点的自动化、机械化、信息化接卸货设备不足,作业效率低,导致装车、卸车时粮食数量损失。粮食受运输、恶劣气候条件影响,需进行货物的分卸作业和择机再装,港口配套设施不健全;铁路专用线建设滞后,进出通道不畅,缺乏相应的接卸货设备。

2.4.2 多次装卸造成粮食质量受损

谷物每装卸一次,质量等级就会下降一个档次。中转运输中存在如粮食装卸移动频繁,导致粮食颗粒破损的问题,这同时增加了粉尘爆炸危险。

2.4.3 接收储粮设施不足

东北地区外运粮食主要进入销区的加工企业和储备粮公司。2014年国家重新核定地方储备粮规模后,随着储备规模增加,长江流域沿线、广西沿线、西南地区、西北地区等粮食流入通道中,主销区仓容不足、仓储物流设施建设薄弱,成为制约北粮南运物流通道的“最后一公里”。

3 粮食保质流通技术、标准体系及发展趋势

3.1 粮食产后及收储保质技术

3.1.1 粮食分类分级贮藏

首先降低粮食含杂率,减少因杂质堆积而造成的粮堆局部升温变质。做好原粮水分、气味、色泽、杂质、不完善粒、粗脂肪酸值、蛋白质溶解比率、真菌毒素、农药残留限量等指标检测[26-28],确保入仓原粮指标达到粮食储存判定规则中要求的宜存指标。根据玉米、大豆及稻谷分等级质量指标,如容重、不完善粒、完整粒率、损伤粒率、粗脂肪含量、粗蛋白质含量、不完善粒含量、出糙率、整精米率等质量指标[29-31]及不同用途的粮食卫生指标,强化不同品种分类、不同等级的分级、分仓储藏。

3.1.2 强化粮食品质检测

根据国际上检验谷物品质的发展趋势,推进粮食收购环节水分、蛋白质、脂肪等成分含量快速测定,强化电阻式、近红外等快速分析仪推广普及,确保粮食入仓检验规范化、标准化[32]。同时加强对粮食收购、储藏、运输、中转等流通全过程品质快速分析测定,及时根据粮情及气候条件进行通风降温、就仓干燥、倒仓等必要的处理,确保粮食全程质量安全。对农户自行贮藏的粮食,应检测粮食中心温度,并进行适当的水分、色泽、气味、脂肪酸值等常规储存品质检测,对于出现粮温升高、发热的粮食进行倒仓、通风处理;出现霉变的粮食应及时取出,防止污染周边粮食。

3.1.3 优化储粮基础设施设备

研发易于农户采用的粮食自然晾晒保质干燥技术和装置,指导农户科学合理的开展粮食收获作业,做好源头品质控制,力求杜绝“地趴粮”。针对因提升、输送、清选等机械收获作业导致的破碎粒增加,对设备进行提升改良。当仓容不够需要临时性贮藏时,强化具有防雨、防雪、防鼠和通风条件的新型储粮仓、钢板仓、钢网仓等的配置和科学储藏指导。对万吨规模以上粮库,配备气调储粮、水冷低温保温仓等设施设备,不断提升粮库智能化水平,实现“绿色储粮”。

3.1.4 推广应用粮食储藏新工艺

水分含量高的粮食必须烘干到安全水分后方可入库贮藏。偏高水分粮食(水分含量约 14%~18%,因不同谷物安全水分不同有所差距)储藏中,可应用如偏高水分玉米“控温保水”储粮新工艺[22,33],将浅层通风降水、冬季冷却粮堆和夏季环流均温等技术优化集成,形成约15%水分玉米籽粒“表干内湿、控温保水”储粮新工艺,可有效破解长期困扰粮库“安全水分粮失水多、偏高水分粮难保管”的技术难题。粮食中长期贮藏时,为了控制脂肪酸值上升的速率,可采取准低温和低温控温等有效仓储工艺技术措施,延缓品质劣变。

3.2 粮食保质流通技术

3.2.1 运粮通道物流设施建设

畅通外运渠道,加强运粮通道及物流基础设施建设,继续推进粮食大型装车点建设,完善粮食物流体系和节点布局。建设疏通港口、铁路站点和物流枢纽等之前的铁路线,实现铁路班列和水运班轮无缝衔接,减少粮食损失。提高粮食流通设施设备自动化程度,加强自动控制在散粮卸船设备设计优化中的使用研究,散装粮食销售运输卸货器具配备优良的传感器体系、报警体系、除尘体系、PLC控 制,连接装卸货设备和谷物输送库,减少粮食质量损失[34]。

3.2.2 提高运输“四散化”率、加强粮食集装箱运输

针对铁路运输中包粮运量相对较高的问题,应进一步减少包粮运输,促进铁路散粮车的投入和运粮调度,实现运输“四散化”。采用集装箱运输还可以有效保证粮食品级,没有粮食损耗、减少破碎,不会发生混粮现象,具有易于实现信息化技术跟踪服务,通用性强、避免回空现象等优点[35],因此应强化铁路敞车散粮集装箱、汽车集装箱运输和公铁水散粮集装箱多式联运及“门到门”一站式服务。

3.2.3 粮食在途和到达品质控制

远距离海运中应严格控制粮食及环境的水分条件,保持干燥是粮食防霉的首要关键,其中控制水分是防止稻谷、玉米等流通储藏中真菌繁殖与毒素积累的关键。在汽运、集装箱运输和船舶、铁运车厢的粮食或储运环境中安装粮食在途温湿度、水分等的在线检测仪器。谷物抵达中转港口、铁路站点后,根据玉米、稻谷、大豆等国家标准,快速扦样开展基本指标值的检测。对于超标或出现霉变的粮食应分类处理。远距离或长时间粮食运输中,在封闭的粮表面、集装箱内放置具有高效吸湿能力的干燥剂,降低环境和粮食湿度、有效控制露点,避免形成箱内结露。

3.2.4 粮食物流信息技术平台

加拿大、美国和澳大利亚散粮集装箱流通水平远超过我国。我国应大力发展集装箱业务、加强智慧港口信息平台建设使用。在东北地区粮食外运渠道上各环节交通基础建设、车站设施、技术装备、信息网络基本具备的条件下,快速推进散粮集装箱运输技术推广应用。

3.2.5 统筹粮食输出输入一体化建设

东北地区粮食主管部门应利用“国家粮食电子交易平台”等条件,促进供需对接,形成粮食生产者、粮食物流组织者(粮食企业和储粮公司)与销区粮食企业、储粮公司对接的渠道,建立相对稳定的粮食销售渠道。发挥港口、铁运流通企业运输能力优势,进行“前延后伸”,形成粮食外运“全链条”物流服务企业。促进粮食生产、流通、销售合作,打通产区物流节点、销区物流节点、港口及内河码头物流等关键物流节点,以资本为纽带,深化多主体间合作机制,通过新建、联合、并购等方式,发展形成多式联运共同体,畅通粮食外运物流通道。

3.3 粮食转运接收保质技术

3.3.1 强化接收站点港口基础设施

加快完善调入港口、调入站配套基础设施建设。我国长江流域沿线、广西沿线、西南地区、西北地区等粮食流入通道中,仓储物流设施建设薄弱,成为制约北粮南运物流通道的“最后一公里”。建设集装箱港区进出港货物疏港专用路,打通铁水联运“最后一公里”,提升流通效率。

3.3.2 强化接收库质量规范

粮食运至调入港口、调入站时,入库粮食必须符合国家标准及粮食安全储存标准等要求,对于不符合要求的粮食分类贮藏或及时加工处理。《福建省粮食和物资储备局关于下达粮食收购(入库)和销售出库必检项目的通知》中,明确了稻谷、玉米等粮食入库、储存、安全指标,如色泽气味、生霉粒、脂肪酸值、农药残留限量、黄曲霉毒素B1等必检项目[36],为粮食的安全储运提出了质量规范。

3.3.3 对接粮食销区实际需求

强化产后粮食品质与销区稻谷、玉米、大豆等粮食食用、加工方式及功能用途等要求的对接。针对稻谷食用品质需求,加强食用口感、色泽气味、重金属、真菌毒素、农药残留等方面满足食品卫生要求等的指标检测[37]。针对发酵工业玉米淀粉中,对原料霉菌数的要求和控制,提升原料品质,严格控制原料玉米霉变粒和带菌量。

3.4 完善物流标准体系

3.4.1 推进粮食全程监测信息技术应用

充分利用信息技术,建立粮食运输信息及粮情全程质量监测、可追溯及无缝对接,确保流通中粮食安全。积极应用散粮集装箱监测控制系统及方法[38]等新技术,配备车载监测装置、车载终端、控制装置和远程管理平台,实现环境气候信息、散粮位置信息、内部粮食温湿度、水分及重量信息等数据的传输反馈,减少粮食物流损失。应用基于 LoRa无线技术的散粮集装箱温湿度监测系统,促进集无线识别、智能传感器、电力供应能量收集、数据采集、无线通信、手持设备及后台终端系统等技术于一体的智能检测技术[39],通过 LORA、4G及 GPS/北斗定位等技术全过程监管粮食运输环境及品质。

3.4.2 加大保质流通新设技术研究和推广力度,完善粮食物流标准体系

大型粮食企业要在积极拓展粮食物流产业的同时,加强与科研设计单位的结合,不断开发粮食现代物流新技术、新设备。加强散粮运输车、粮食集装箱运输、装卸接收发放设施设备及公铁水联运衔接设施设备及自动化、信息化设计。利用机器视觉、近红外成像技术等虫害技术,开发应用低成本、高通量的扫描运输中谷物虫害的新设备[40]。稻谷和大米流通流域重点加快糙米流通技术应用。开展粮食安全储运、流通信息技术及服务管理的相关标准和规范的制修订。

4 结论

东北地区水稻、玉米和大豆种植品质单一,且粮食产量增速远超全国水平,是我国粮食的重点产区和最重要的流出区域。粮食外运流通全链条中,粮食产后存储中农户储粮比例较高且技术设施条件有限,粮食出关运往京津、长三角、珠三角及西南各省销区,公路(汽车)、铁路、水运(公铁水联运)等运载方式长期并存且各有优势,散粮运输逐渐替代包粮运输成为主要的粮食外运形式,散粮运输化率将会进一步增加。

粮食在原粮、收购–储藏、装卸运输、接收配送、信息服务等各环节中,受农户储粮条件较简陋、烘干不足储粮水分偏高,储藏中部分杂质超标、质量检测较少,流通运输中杂质掺入、货仓污染、品质难以检测,接收转运设备不足、多次转运等限制,存在原粮鼠害虫害损失偏高、粮食颗粒破损、通风熏蒸死角诱发霉菌虫害、表面结露、局部粮食发热、脂肪酸值增大等储藏品质和食味品质下降、害虫发展、甚至霉变等质量问题。东北地区粮食外运中存在粮食从低温、低湿地区向高温、高湿地区运输,因发生储粮生态区域变化,粮食呼吸活动加剧、货运时间延长、品质难以调控。

为了确保粮食的保质流通,应积极把控原粮品质,加强推进粮食分类分级、品质检测、绿色储粮新工艺、强化运粮通道机械及基础设施完善、提高“四散化”运输率和集装箱运输率、推进粮食物流信息服务、粮食质量检测规范、粮食销区食用及加工等专业需求积极与产区对接、粮食品质检测追溯等新技术应用和保质全程保质流通标准体系建设,确保粮食从生产到消费全过程中营养品质、加工品质和销售品质等的全面质量控制,为我国粮食高效减损、保质运输提供技术参考。