村庄组织化程度能抑制农地抛荒行为吗?

冯国强 李菁 孙瑞

摘要 农地抛荒已经成为全球共同面对的治理难题,大量文献从经济增长路径、转型经济体经济运行特征的宏观维度以及农户决策情景的微观视角探讨农地抛荒的原因,却忽视村庄这一组织形态所起到的作用,以至于这类观点无法完全解释中国农地抛荒的变化趋势与特征。文章利用中山大学2017年发布的中国劳动力动态调查(CLDS 2017)数据库村庄层面的问卷调查数据,来揭示了当代中国村庄的组织化程度与农户抛荒行为之间的关联逻辑,从中把握中国农地抛荒演变的规律。实证结果表明:①村庄的组织化程度对抛荒有显著的抑制作用,村庄组织化程度每增加1%,农地抛荒的面积比重下降5.92%;②对于不同地形的村庄,村庄组织化程度的抑制作用存在异质性影响,对山区抛荒的抑制作用明显高于丘陵地带,对平原地区的抑制作用不显著;③组织化程度对抛荒行为的抑制作用在地区之间存在异质性影响,对中、西部地区农村有显著的抑制作用,对东部地区农地抛荒行为的抑制作用不明显;④进一步分析表明,村庄组织化程度对抛荒行为的影响,主要依赖于村庄正式组织强有力的约束,并且在提升农地流转效率上,村庄的组织化程度存在积极影响。本文的政策含义是,提高农地集约化利用的程度,有效推进农地流转和实现乡村振兴,前提是提升村庄的组织化程度,尤其是提高村庄正式组织在经济活动、生产活动、政治活动以及社会治理中的组织化程度,强化村庄正式组织自我运转的能力;在提升村庄组织化程度的过程中,必须根据村庄禀赋特征因地制宜,不能搞政策一刀切。

关键词 村庄;组织化程度;土地利用,抛荒

快速的工业化与城镇化导致农村人口锐减,造成我国大量农地边际化,大规模抛荒现象突出[1]。西南财经大学家庭金融调查与研究中心的住户跟踪调查报告表明, 2011年和2013年全国分别有13.5%和15%的农地被抛荒[2]。随着工业化和城镇化的持续深入推进,村庄劳动力进一步析出,农地抛荒愈发严重[1,3]。与农地边际化并存的现象是,资本不断随劳动力的析出全方位地向村庄渗透[4-6]。由此产生的结果是那些并不具备禀赋优势的农地,主要是区位偏远、土壤贫瘠、地形复杂的农地逐渐被资本所抛弃,沦为荒地;相反,具有禀赋优势的农地则成为推进现代化农业发展的集聚地。在城镇化和农业现代化不断深化推进的背景之下,作为中国基层治理最重要的组织单元,村庄能否制约着下乡资本的农地利用行为,从中降低农地的边际化速度?在何种条件下作用方能有效发挥,以及通过什么机制发挥作用?都成为一系列亟待回答的问题。对上述问题的回答,对就近城镇化发展战略和乡村振兴战略的进一步推进,具有深刻的政策含义。本文利用中山大学2017年发布的中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey, CLDS 2017)数据库来回答上述问题。

1 文献回顾与理论假说

1.1 文献回顾

抛荒已经成为一个全球共同面对的治理难题[7-9]。改革开放初期中国农地抛荒问题并不严重,包产到户的土地改革和双轨制带来的正向激励减少了农地抛荒行为,真正的抛荒浪潮开始于20世纪90年代中后期[10],呈现出20世纪90年代中期和2010年左右的两次浪潮。按照经济学的理解,抛荒是农户彻底退出农地经营与管理的行为[11]。已有研究对于农地大面积抛荒存在两种解释,一种认为是“经济增长路径”所致,即经济发展增加了非农就业机会,促使大量劳动力脱离农业生产,进而导致劣质耕地退耕[12],这种观点被用于解释发达国家的森林转型与农地收缩;另一种观点认为抛荒由“森林稀缺路径”所致,即随着社会对森林产品需求的增加,驱动人工林扩张而导致耕地收缩[13],这种观点被用于解释作为原材料供应国——发展中国家农地的边际化。中国作为经济增长最快的发展中国家,两种路径同时存在。许多研究表明中国在20世纪80年代采用的是“森林稀缺路径”,随着城镇化、工业化的推进转向了“经济增长路径” [1,3]。关注转型经济体的文献认为在两种路径之外,政治变革削弱的农业利润,以及不同土地政策的实施才是抛荒的主要原因[14-15]。这种观点和中国农地抛荒的变化趋势并不完全吻合。中国在20世纪80年代同样面临农业利润下降,但期间农地抛荒并不严重,即使在相同的土地政策下,20世纪90年代中后期的农地抛荒比例远高于20世纪80年代。

由于中国农地抛荒程度与全国推进城镇化的阶段基本一致,使得大量文献从农户决策的微观视角出发,解释农地抛荒浪潮出现的原因。这些因素当中,包括了由农地区位、土壤特征、地形条件等带来的级差地租,也有由种植补贴、土地政策、非农就业机会与收入等带来的机会成本[9-10,16-18]。这种微观视角与探讨欧美发达国家抛荒行为的观点基本一致,即把对效率的追求看作是农户生产决策的基本原则[19]。然而,微观视角的效率机制难与中国当前农地经营的实际情形相吻合。除了农地产权制度和经营方式的差异使得农户无法完全按照效率原则进行决策以外,至关重要的一點在于,套用欧美国家治理农地抛荒的经验忽视了村庄组织在农户生产决策当中的作用。也正因为忽视这一中层组织的影响,才使得宏观维度与微观视角都无法完全契合中国农地抛荒的变化趋势和特征。

1.2 理论假说

中国的村庄不单是生产的组织,更是集监管、维稳、治安等于一体的治理组织,它既包含行使农地集体所有权、监管农户农地利用行为的正式组织,也存在通过“熟人社会”的规则约束农户行为、协调农户集体行动的非正式组织[20-22]。两类组织力量共同影响农户的抛荒决定,一定程度上促使农户决策偏离效率原则。

村庄之间的差异主要在其组织结构与治理方式上。一些村庄组织更加严密,治理结构相对稳定,村民之间、村民与村委会之间更容易建构信任与合作,而另一些村庄组织更为分散,村民之间、村民与村委之间信任与合作的难度较大[21-23]。我们把村庄组织的严密程度和治理结构的稳定程度统称为村庄的组织化程度,以此衡量组织成员在围绕组织化意图,通过遵循组织规范与章程来推动组织整体实现自我运转的程度。组织化程度越高,村庄组织越严密、正式与非正式组织之间互相衔接,组织自我运转就能维护村庄基本的生产生活秩序;否则,成员间难以互信合作,村庄最基本的生产与生活秩序难以为继。

Tsai [21]和Mattingly[22]揭示了组织化程度越高的村庄,在公共产品供给以及征地过程中对外的谈判能力上明显优于其他村庄。虽然没有系统的证据表明,村庄的组织化程度能够在多大程度上减少抛荒比例,但我们可从这类研究中推断,组织化越高的村庄在和资本谈判的过程中更有优势,越能有效避免不具有禀赋优势的农地被资本所抛弃,同时农户之间也容易互相协作来降低抛荒比例。基于上述分析,我们提供如下备验假说。

假说:在其他条件不变的情况下,村庄的组织化程度与农地抛荒比例之间成反比。组织化程度越高,村民之间更容易协调生产行动,同时对外与资本的谈判能力也得到增强,从而能够有效减少农地抛荒比例。

2 村庄的组织化程度的测度

前文阐述了村庄作为一种组织形态影响农地抛荒决定的途径,这一部分从正式与非正式组织两个维度来衡量村庄的组织化程度。村庄日常活动主要包括经营性活动、农业生产活动、政治性活动和日常的社会管理活动,正式组织的组织化程度衡量村委会、经济组织、生产组织、社会管理组织等正式组织参与上述活动的组织能力和自我运转的能力,重点考察村委会起到的作用。非正式组织的组织化程度则衡量社会网络、宗教活动、民族联系、以及非正式的权力关系在上述活动中的组织能力和自我运转的能力。各项指标的设定与判断标准如表1所示。

CLDS 2017问卷的第35、36、53题可衡量村庄经济生活的组织化程度,具体题目见表1的第4列2~5行。作为基层自治组织,全国的村委会约有60%与村集体经济组织是合一的[24],村委会可以成为集体经济组织的成员,集体经济组织的一部分收益也可能按其章程划归村委会运转支配。除此之外,村民建立的经济组织也能够为村委会运转提供一定的经费支持。因此,村庄是否存在经济组织、村委财政能否独立能够体现村庄正式组织在经济活动中的组织化程度。考虑到村庄经济组织与村委会互相影响,因此三个特征值只需2个答案为“是”,即判断该村庄经济生活的正式组织化程度高,否则程度低。

CLDS 2017问卷第84、116.3题可衡量正式组织在生产活动中的组织化程度,具体题目见表1第4列第6~8行。在农村的治理格局中,小规模的灌溉系统时常更多地依赖于村委会、村民代表大会、水利协会等正式组织以及宗族、信仰等非正式组织。在取消农业税之后,农村水利建设更是遵循着“量力而行、群众受益、民主决策、上线控制”以及“一事一议”原则,生产所需的灌溉系统极大程度地受到村庄正式组织的影响 [25]。当两题的特征值同为“是”,则判断该村庄生产活动的组织化程度高,否则程度低。

CLDS 2017问卷第39、124.w16、45题能反映村庄正式组织政治活动的组织化程度,具体题目见表1第4列9~14行。村庄选举是村庄政治生活的重要内容,其意义远远超越了村庄边界[26]。从1988年依法推行非正式的政治权力组织化程度答案为“是”则判断组织化程度高,否则组织化程度低是否存在非正式的权力关系:Q106.0本村是否出过目前在县级及以上的党政部门当干部的人;或 Q106 2015 年,本村外出人员对本村是否有过捐赠行为(包括利用行政权力调用相关资源资助家乡建设的情况)?

村委会选举制度以来,能否有效实施选举成为衡量村庄自治化程度极为重要的标志之一。除选举之外,党员活动也是村庄政治生活的重要部分,党员的覆盖率越高,村庄正式组织自我运转的程度越高。由于村委选举和党员的制度化程度部分重叠,在判定时只按三个特征值中至少两个特征值为“是”来进行判断。

CLDS 2017问卷第55、65题能体现村庄正式组织在社会活动中的组织化程度,具体题目见表1的第4列15~18行。CLDS虽对村庄社会组织的情况进行了调查,但并无农户参与社会活动的调查数据,考虑到在有活动场所的村庄,村民加入社会活动的可能性远高于没有活动场所的村庄,为此我们利用村庄是否有公共活动场所,来间接反映村庄正式组织在组织农户参与社会活动的组织化程度。由于社会组织与社会生活参与之间未必存在强关联,因此需结合两项特征值一起来判断村庄社会生活的组织化程度。

村庄的非正式组织包括以宗族、姓氏为代表的社会网络、以信仰与仪式为特征的宗教组织、以族群为特征的民族成分以及以嵌入到权力组织当中的非正式社会关系。结合已有研究的衡量标准[20-23]和问卷内容,本文从问卷中筛选出13道题目衡量非正式组织在四项活动当中的组织化程度。相关题目见表1第4列19~35行,判断标准见第3列对应行。

每一项分类指标判定为“高”时,则对应的组织化程度赋值为1,否则赋值0。最后对所有的分类指标值求和,得到村庄组织化程度的总体评价。总体评价最大值为8,最小值为0。

3 模型与数据

被解释变量为村庄农地抛荒程度,该数据来自问卷设计当中的第13题,题目如下:

Q13 本村是否有土地抛荒现象? 1.有 2.没有;

Q13.1本村土地弃耕抛荒面积占村土地面积的比例____%。

此问题能捕获不同村庄农户抛荒的情况。剔除极端数值和无效问卷,我们一共得到226 个村庄的有效樣本,涵盖除西藏、青海以外所有省份。另外,问卷第17题对常年不住在村里的家庭土地利用情况进行了问答,一定程度上也能捕获农户的抛荒决策,在稳健性检验时会选用该比值进行检验。

解释变量包括村庄的组织化程度和一系列控制变量:组织化程度是核心解释变量;控制变量包括影响农地利用的村庄禀赋条件、农户决策的机会成本、以及政策与环境等因素。其中,禀赋条件包括村庄的人口密度(Popdensityi)、人均土地面积(Perlandi)、距离县城距离(Tocountyi)、距离镇(乡)政府所在地距离(Totowni)、是否通公路(Roadi)、是否为稻作区(Rice-croppingi)等;农户决策的机会成本包括外出务工的劳动力比重(Outlabori)、人均收入(Perincomei)、农业用工每日工资(Daywagei)、近15年来是否进行土壤改造(Land-improvi)等;政策与环境变量包括近15年来村庄是否推行退耕还林(草)政策(Land-conversi)、近一年是否存在环境污染(Pollutioni)、近两年来是否发生过严重的自然灾害(Nature-disi)等。除去虚拟变量,其余变量分别取对数纳入回归模型,涉及存在0值的变量时,先对这类变量统一加1再取对数。回归中控制了省份的虚拟变量来捕获省份差异。回归方程如下:

式中,LAi是村庄i的农地抛荒比例。ROi是村庄i的组织化程度。Xi是一系列控制变量。μi是随机误差项。α1、Γ分别为核心解释变量的回归系数和控制变量系数矩阵。如果前文假说成立,核心解释变量的回归系数显著为负。所有数据均来自CLDS 2017村庄层面的问卷数据。

4 实证结果

4.1 基准回归结果

利用最小二乘法(ordinary least squares,OLS)对问卷数据进行基准回归,回归结果见表2。结果显示,在不引入控制变量时,村庄的组织化程度每上升1%,农地抛荒比例显著减少0.31%;当引入控制变量以后,抛荒比例下降5.92%,这与理论假说基本符合。控制变量当中,村庄到县城的距离、人均土地面积、人口密度等村庄禀赋特征作用显著,退耕还林(草)政策、近两年来的自然灾害、环境污染以及农业用工工资的提高,一定程度上增加了村庄的抛荒比例,这与现有研究结论基本吻合[9-10,16-17]。

4.2 异质性影响

4.2.1 地形异质性影响

地形通过改变农地种植成本,进而影响农地抛荒决策,地形越复杂,种植成本越高,农地就越容易被抛荒。问卷的最后一部分提供了由访问员自填的村庄地势信息,分别包括平原、丘陵和山区三种地形,共计204个有效样本,为进一步检验地形的异质性影响提供了数据支撑。估计结果见表3。

表3的第1~3栏分别对应着平原、丘陵和山区村庄的估计结果。对于位处丘陵和山区的村庄而言,村庄组织化程度能显著抑制农地抛荒行为,且对山区抑制作用明显高于丘陵地带,对平原的影响不显著。究其原因在于资本下乡的过程中,即便村庄缺乏强有力的组织化程度,地处平原的村庄基于地租效应,照常能够有效实现农地流转,从而提高农地利用效率,减少抛荒比例;但对于地形相对复杂的丘陵和山区而言,农地实现流转的难度大,此时村庄若有强有力的组织化程度,就能在与资本谈判中减少抛荒比例。

4.2.2 区域异质性影响

除了地形会产生异质性影响以外,区域自身所处的发展阶段也会影响组织化程度的作用。我们根据三大区间的划分标准,按照村庄所在省份将其划分为东部、中部和西部村庄,分别进行估计,估计结果见表4。

结果显示中西部村庄的组织化程度能够有效抑制农地抛荒行为,但对东部地区的影响不显著。其中的原因在于,东部快速的城镇化和工业化提高了农地利用价值,即便村庄不存在强有力的组织化程度,市场机制仍然可以有效防止农地抛荒;相比之下,中西部地区城镇化、工业化进程相对较慢,农地利用价值相对较低,集中由资本经营难以有效防止边、瘦、陡的农地被抛荒,此时村庄较高的组织化程度更加能够约束资本,进而改变农户的抛荒决策。事实上,这也反映出在城镇化、工业化推进的过程中,村庄组织化程度一定程度上能够替代市场机制,起到农地资源集约利用的功效。

4.3 稳健性检验

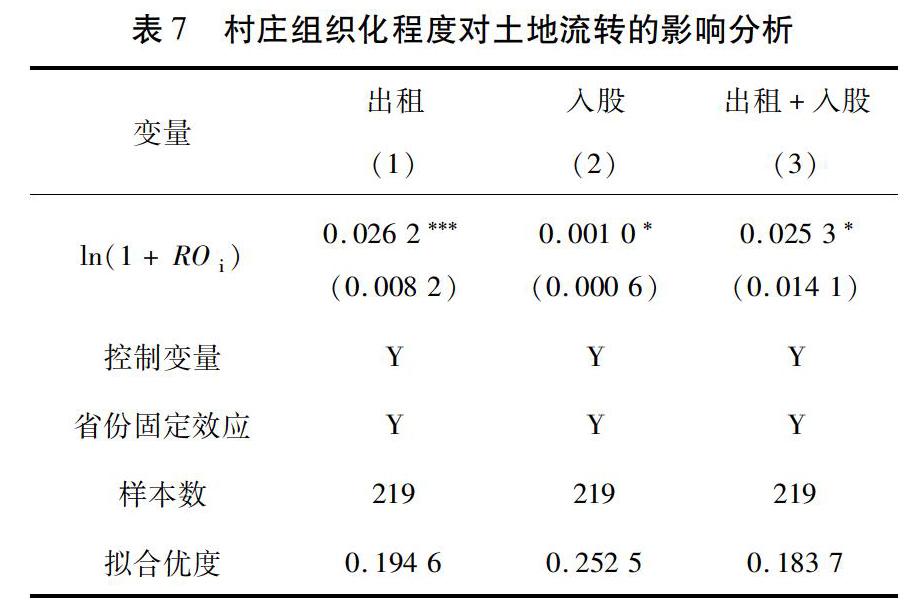

我们利用问卷中对常年不住在村里的家庭农地利用情况的调查,选取这类家庭弃耕面积在流动家庭农地面积中的占比来替代基准回归中村庄层面的抛荒比例进行回归,回归结果见表5第1栏。另外,我们根据问卷中涉及的村民之间、村民与村委之间关系好坏的量表,汇总两项分值得到村庄内部自我运转的良好程度(Intr_relationsi),用来作为村庄组织化程度的代理变量,估计结果见表5的第2~3栏。

第1栏的回归结果显示,村庄的组织化程度能够显著抑制常年不住村内家庭的农地抛荒行为,与基准回归的结果基本一致。当利用村庄内部成员之间关系的好坏程度替代掉组织化程度之后,估计参数依然显著。因此,我们有理由相信基准回归的结论是稳健的。

5 进一步讨论

5.1 正式与非正式组织的约束

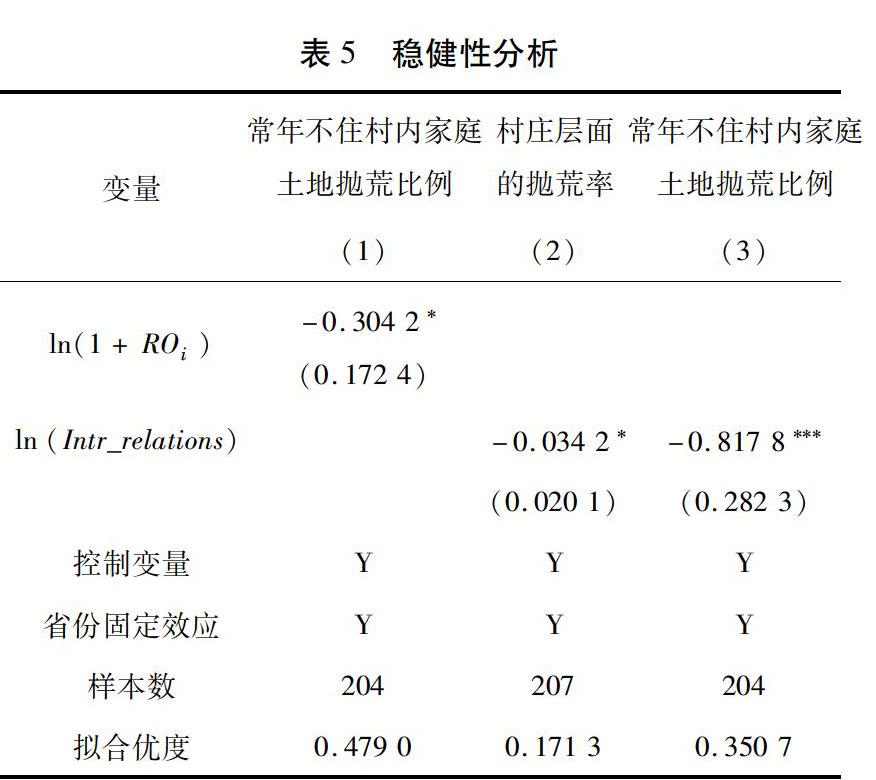

组织化程度能有效抑制抛荒行为,那么这种抑制作用主要由村庄正式组织的强干预所致,还是因村庄内在的非正式制度约束导致?我们分别将正式组织的组织化程度(RO_formali)与非正式组织的组织化程度(RO_informali)纳入回归当中,回归结果见表6第1~3列。另外,根据组织化程度的测算结果,本文以正式组织的组织化程度在组织化程度总体评价中是否超过50%作为判断标准,将样本分成两个子样本——正式组织的组织化程度相对较高的样本和非正式组织的组织化程度较高的样本,分别进行回归,回归结果见表6的第4~5栏。

第1~3栏的结果表明,正式的组织化程度对农户抛荒行为的抑制作用更加显著,非正式的组织关系对农户抛荒行为的抑制作用并不显著。究其原因在于非正式组织的组织化程度有助于协调农户的集体行动,对农户的抛荒行为既能产生正向激励,同时也可以带来负向激励,然而村庄强有力的正式组织,却能构成抛荒行为的硬约束。第4~5栏的估计结果进一步验证了正式组织的作用。因此,我们有理由相信,村庄组织化程度对土地抛荒的影响,主要是通过正式组织来施加约束。

5.2 组织化程度与土地流转

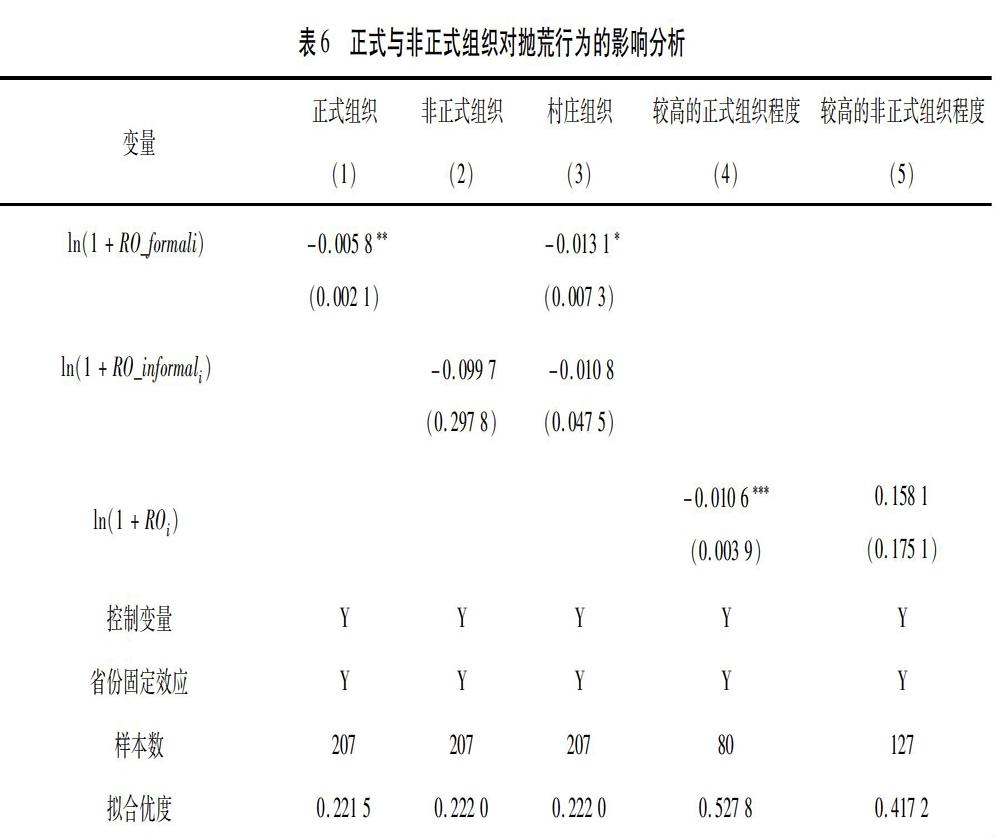

如果说组织化程度增强了村庄层面集体的谈判能力,那么这种强化了的谈判能力是否会影响土地流转,进而制约农地集约化利用呢?由于问卷当中不能直接捕获农地流转的数据,但我们可以依据问卷第17.4、17.5题中抓取到常年不住在村内的家庭农地出租、入股的信息,用以判断村庄农地流转的大体情况。以此作为被解释变量进行估计,估计结果见表7。

结果显示对于常年不住本村的家庭而言,村庄的组织化程度越高,越有利于这类家庭以出租、入股等方式实现农地流转。组织化程度每增加1%,出租和入股实现的农地流转比例提高2.53%。因此能够推断,村庄的组织化程度总体上提高了农地流转效率。结合基准回归的结论,基本可以判断农地流转程度与抛荒比例之间呈现负向的统计关系,增强农地流转可能成为减少拋荒比例的一种潜在机制。但由于问卷设计并不包括土地远近、肥瘦、地形好坏的具体特征,对样本总体的回归无法科学识别出该潜在机制。当然这并不影响本文的基本结论,却能为下一步研究提供一种思路,供后续研究挖掘新的数据进行检验。

6 结论与启示

利用CLDS 2017村庄层面的问卷数据,本文发现在当代中国,村庄的组织化程度能够显著影响农地抛荒行为。在其他因素不变的前提下,村庄的组织化程度每增加1%,农地抛荒比例减少5.92%,当然这种影响对于不同地形、不同地域存在异质性影响。进一步的研究发现,村庄对农地抛荒的约束以正式组织为主,并且村庄的组织化程度有助于推进农地流转,进一步提高农地集约化利用的程度。

我们的观点弥补了文献当中探讨农地抛荒机制的不足,重新将村庄这一组织形态纳入农地生产决策当中。我们的结论有助于说明,在工业化、城镇化进程中,即便村庄的组织功能做了很大的调整,但仍然能够凭借对土地资源的控制,以及对农户生产决策的干预,来减少农地抛荒比例,提高节约化利用程度。本研究的政策启示是:①提高农地集约化利用的程度,有效推进农地流转和实现乡村振兴,前提是提升村庄的组织化程度,尤其是提高村庄正式组织在经济活动、生产活动、政治活动以及社会治理中的组织化程度,强化村庄正式组织自我运转的能力;②在提升村庄组织化程度的过程中,必须根据村庄禀赋特征和东、中、西东区位特征因地制宜,不能搞政策上的一刀切。

参考文献

[1]李秀彬,赵宇鸾.森林转型、农地边际化与生态恢复[J].中国人口·资源与环境,2011,21(10):91-95.

[2]甘犁,尹志超. 中国家庭金融调查報告2014[M].四川:西南财经大学出版社,2015.

[3]李升发,李秀彬.耕地撂荒研究进展与展望[J].地理学报,2016(3):370-389.

[4]周飞舟,王绍琛.农民上楼与资本下乡:城镇化的社会学研究[J].中国社会科学,2015(1):66-83.

[5]焦长权,周飞舟. “资本下乡”与村庄的再造[J].中国社会科学,2016,31:100-116.

[6]仝志辉,温铁军.资本和部门下乡与小农户经济的组织化道路:兼对专业合作社道路提出质疑[J].开放时代,2009(4):5-26.

[7]MACDONALD D, CRABTREE J R, WIESINGER G, et al. Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: environmental consequences and policy response[J]. Journal of environmental management, 2000, 59(1): 47-69.

[8]DIAZ G I, NAHUELHUAL L, ECHEVERRIA C, et al. Drivers of land abandonment in Southern Chile and implications for landscape planning[J]. Landscape and urban planning, 2011, 99(3/4): 207-217.

[9]ZHANG Y, LI X, SONG W, et al. Land abandonment under rural restructuring in China: explained from a cost-benefit perspective[J]. Journal of rural studies,2016, 47: 524-532.

[10]ZHANG Y, LI X, SONG W, et al. Determinants of cropland abandonment at the parcel, household and village levels in mountain areas of China: a multi-level analysis[J]. Land use policy, 2014,41:186-192.

[11]KEENLEYSIDE C, TUCKER G, MCCONVILLE A. Farmland abandonment in the EU: an assessment of trends and prospects[R].London: Institute for European Environmental Policy, 2010.

[12]LAMBIN E F, MEYFROIDT P. Land use transitions: socio-ecological feedback versus socio-economic change[J]. Land use policy, 2010, 27(2): 108-118.

[13]BARBIER E B, BURGESS J C, GRAINGER A. The forest transition: towards a more comprehensive theoretical framework[J]. Land use policy, 2010, 27(2): 98-107.

[14]BAUMANN M, KUEMMERLE T, ELBAKIDZE M, et al. Patterns and drivers of post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine[J]. Land use policy, 2011, 28(3): 552-562.

[15]PRISHCHEPOY A V, MULLER D, DUBININ M, et al. Determinants of agricultural land abandonment in post-Soviet European Russia[J]. Land use policy, 2013, 30(1): 873-884.

[16]YAN J, YANG Z, LI Z, et al. Drivers of cropland abandonment in mountainous areas: a household decision model on farming scale in Southwest China[J]. Land use policy, 2016,57: 459-469.

[17]XU D, DENG X, GUO S, et al. Labor migration and farmland abandonment in rural China: empirical results and policy implications[J]. Journal of environmental management, 2019,232: 738-750.

[18]曹志宏,郝晉珉,梁流涛.农户耕地撂荒行为经济分析与策略研究[J].农业技术经济,2008(3):43-46.

[19]GELLRICHM, BAUR P, KOCH B, et al. Agricultural land abandonment and natural forest re-growth in the Swiss mountains: a spatially explicit economic analysis[J]. Agriculture, ecosystems & environment, 2007, 118(1-4): 93-108.

[20]毛丹,王萍.村级组织的农地调控权[J].社会学研究,2004(6):41-51.

[21]TSAIL L. Solidary groups, informal accountability, and local public goods provision in rural China[J]. American political science review, 2007,101(2): 355-372.

[22]MATTINGLY D C. Elite capture: how decentralization and informal institutions weaken property rights in China[J]. World politics, 2016, 68(3): 383-412.

[23]WILFAHRT M. The politics of local government performance: elite cohesion and cross-village constraints in decentralized Senegal[J]. World development,2018, 103: 149-161.

[24]仝志辉. 村委会和村集体经济组织应否分设:基于健全乡村治理体系的分析[J]. 华南师范大学学报( 社会科学版), 2018(6):134-140.

[25]王惠娜. 团体特征与灌溉自组织治理: 两个村庄的比较研究[J]. 公共行政评论, 2013(6):82-106.

[26]LI L,O′BRIEN K J. Rightfulresi stance in rural China[M].Cambridge: Cambridge University Press , 2006 .