蔡国强:船的归宿是星辰大海

吕彦妮

链接与治愈

深秋午后的泉州泉港肖厝码头,三三两两的男女无所事事,有些人扬着头、眯着眼,迎着灼人的太阳,不知在等待什么。一排看起来年头不小的木质渔船也和他们一样等着,船的一头拴在码头上,一头荡在海里,飘飘摇摇。

肖厝码头在地图上离那座惠屿岛,不远。

2015年6月的一天,艺术家蔡国强就是在惠屿岛上,于太阳升起前,点燃了让他牵念了二十年的作品《天梯》——他说这是送给家乡人和奶奶的礼物,也是连接地上和天上的神语。蔡国强的奶奶以“讨海”为生将他养大,自古泉州对天地人之間的联系就有着虔诚的敬畏与信仰——《天梯》是一种对“源起”的追溯与仰望。

当500米的“天梯”在夜与昼的混沌中于山海之间节节攀升的时分,他仰着头,看着,欢呼着,好像这一切并不是他亲手造就。他像看着一个“天物”似的那么兴奋。

奶奶彼时在视频电话的另一头和蔡国强一同看到了这场烟花,他用家乡的闽南话问奶奶:“好看吗!”“好看啊!”电话挂断前还一个劲儿叮嘱她,饿了就吃点东西再睡啊。

《天梯》完成之后一个多月,百岁奶奶安然离世。

蔡国强洒泪相送时还不忘与亲朋讲起童年往事。当他年轻时,初在家中尝试用火药作画,因为掌握不好火候,常常会烧坏画布。一次燃火现场被奶奶赶上了,老人家当即用一块擦脚布盖住起火点,才让他避过了一场燎烧。“点火大家都会,灭火才是艺术家的功夫”这个道理,最早就是奶奶教给蔡国强的。

“链接与治愈”是贯穿蔡国强艺术创作的线索之一。与当年《天梯》遥相呼应,2020年蔡国强在法国干邑夏朗德河上空实现《悲剧的诞生》白天烟花爆破项目。在人类艰难远行面临新的挑战时,这一受轩尼诗X.O 150周年纪念项目《世界的远行》邀请的创作,用爆破发出的信号,艺术家期待在云端“链接世界不同地区个体的生命,让原初的激情迸发,形成紧密的共同体……与自然和解,并获得些许治愈。”

“少年”、“恋爱”、“墓地”

惠屿岛之小,即使脚力一般的人,慢悠悠地走,一个小时有余也足够将整个岛的四面八方走透。岛上的房子几乎都四面朝海,不挡彼此的风景。站在岛上任何一处都是极目远眺的视野:海、渔船以及远方陆地上日益兴建完备的工厂……

岛上在白天也会放烟花。轰轰几声响动,闻声看去,一簇又一簇,有一些比日光更亮的白色焰光在半空中亮起又瞬间熄灭。也许是当地的节日,也许是红白喜事。寻声而去,地上只有燃过的爆竹屑,四下幽静,海风鼓鼓,仿佛什么也没来过,又仿佛什么都已经过去。过去之后,无处不在。

与蔡国强在三十余年间于世界各地点燃的有如神迹的爆破艺术作品相比,这样的烟花或许过于简单,但那也许是一切的开始。在他年少的记忆里一定有过烟花和散落一地的碎屑,这也成了日后他远走他乡、“炸”遍亿万人内心激情的引信。关于故乡,蔡国强找到了三个词来概括:“少年”、“恋爱”、“墓地”。

“少年——因为我在这片土地生活,他的文化就是我的文化,他的价值观、天空、声音、味道就是我少年成长的经历。我在这里开始爱画画。故乡的根也是我中华文化的根基。”

“恋爱——我没有很多恋爱,初恋就在泉州,后来我带着太太到上海读书,带着她到日本,又带着她到全世界。男孩子终于慢慢长大了,很多回忆都在这片土地上。”

而“墓地”,他认为,那是最后的归根。现在每每再回故乡,他非常明显地意识到,“家里的老人越来越少,但在山里面的老人会越来越多”。泉州的葬礼流程复杂、规矩森严。“要么要等三天,要么要等五天,天天要做道场、念经、跪在老人的面前烧纸,24小时守着。”祭拜的礼仪亦是:“我们想去看山上的老人,不是想要哪天去就可以哪天去的,我们这边要看日子,不能随便就去墓地。”

“港口不是船的归宿,船真正的归宿是星辰大海,是永远无尽的海平线,甚至是海底。”蔡国强这一句话,也许是之于肖厝码头和惠屿岛的。

惠屿岛港口,福建泉州2015年6月15日林毅摄,蔡工作室提供

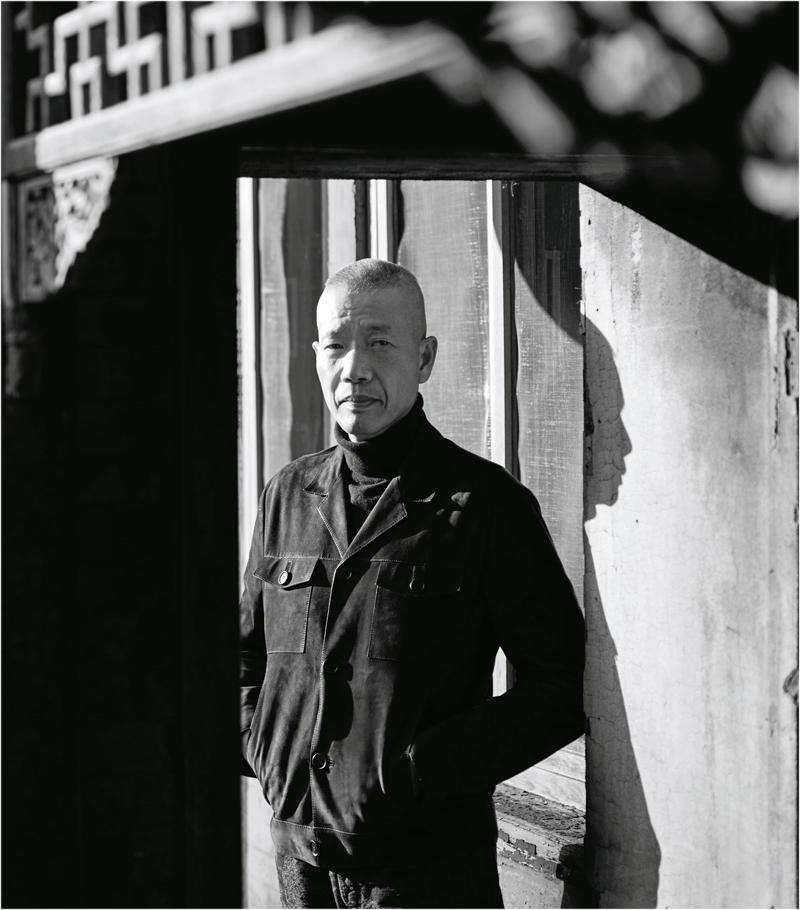

蔡国强遥望《天梯》,惠屿岛,福建泉州,2015年蔡文悠摄,蔡工作室提供

远行与归来

他自2015年开始的“一个人的西方艺术史之旅”在对话了普拉多美术馆、国立普希金造型艺术博物馆、乌菲齐美术馆、那不勒斯国家考古博物馆、纽约古根海姆博物馆、维多利亚州国立美术馆之后,回到中国,回到故宫。

“应该很少有人知道,1986年底,我是在故宫博物院朋友们的帮助下离开故土、远行世界的。”蔡国强一脸赤子般的欣喜,将这些金子一样的往事激昂地讲了出来。

时任故宫博物院副院长杨新那时帮他给日本的学校写了推荐信;时任故宫出版社社长的李毅华帮他找了担保人,并一路安排了行程;时任故宫研究员、在日本颇有名望的书法家刘炳森还送给蔡国强自己的亲笔书法,准备让他在日本生活困难时能派上用场;当时已在日本发展得很好的故宫书画家李燕生也曾支持过他……这些故人故事,蔡国强都记得真切。

“相比美术界,故宫这些‘传统保护者更早地欣赏我,他们认为历史就是要这样去创造,给来自‘天高皇帝远的泉州的我难以言喻的鼓舞。”

“从故宫出发,又回到故宫,没有结束。”正如烟花炸裂绽放后,烟雾或许会渐渐消弭,但那个燃起的瞬间却永远不会消亡,元气淋漓,万火归一。

约180件蔡国强的艺术作品汇集在故宫博物院午门展厅。在11个展览单元内,可以一窥蔡国强与包括“古希腊古罗马文明、中世纪、意大利文艺复兴、巴洛克艺术与西班牙黄金时代、塞尚、社会主义现实主义和先锋派、现代主义、中国文化与精神、绘画初心、宇宙”等跨越时空与文化的对话。他作品中包罗万象的景观和悠然一簇的哲思,无声地炸裂在故宫博物院六百年的恢弘之上,形成了一种混沌又统一的互文。

“不同文明能否互相尊重?其他文明的优秀文化能否作为全人类共同的遗产继承?”便是蔡国强三十余年艺术实践之后发乎于心的提问——他以不停歇的创作给出了一种可能的回答。

站在《远行与归来》重点作品《梦游紫禁城》前,蔡国强脸上又浮现出了炽烈昂扬的深情,似乎面对着的作品可以一次又一次地被重新点燃。

《梦游紫禁城》作品组由三部分艺术品相连而成,呈现于午门东雁翅楼,是整个展览观看动线的尽头,即为压轴。

从作品名中便可想象,这是一场游走于紫禁城的幻觉之景。它包括了麻纸屏风上的火药草图、被彩色烟花浸染过的汉白玉紫禁城模型和虚拟现实(VR)白天烟花体验。

谁不想看一场在紫禁城里的壮丽白天烟花仪式?蔡国强将这个梦最大程度地实现,它让你醒着,却还是想要相信,天真而不羁。

蔡国强言笑晏晏地,向前来参观的朋友们讲述着自己和一件件作品背后的轶事。他一只手始终挥舞着,另外一只手则总会习惯插在兜里。可能,他的口袋里永远装着一个火柴盒!在他觉得合适的时候,拿出一根来,点燃它,从光里再看一遍自己,找到答案,直面众生。

ELLEMEN独家对话蔡国强

ELLEMEN:关于故乡,我还有一个疑问。我在泉港看到,现在那里到处都在扩建工厂,因为会有污染的隐患,所以很多老村子都被拆掉了,这些现状你有关注吗?你在不停地离开家乡和回来的过程中,会有陌生的感觉吗?

蔡国强:当然有陌生感。我的奶奶、爷爷和父亲原来生活的港口现在已经造了很多高楼大厦。我那次回去就顺着海岸线一直走到原来家的附近,那已经算比较偏僻的地带了。某种意义上,没有一个回得去的故乡——故乡总是在变的,少年时代的那个故乡是回不去了,但从另外一个层面上看,“故乡”总是存在精神和灵魂的深处。

ELLEMEN:你的文化自信,从哪里得来?

蔡国强:文化自信不能一直拿着五千年的历史来说,现在的文化自信,就是要有创造力。我想这一次故宫博物院做我的展览《远行与归来》,也是要提供一个新的对话机制,让现在的艺术家跟故宫发生对话,连接过去,创造新的出来。故宫不仅仅是保护好过去,还要成为提供创造的基地。这也是为什么普拉多美术馆第一次委托我—— 一个活着的艺术家来做展览,他也是在改变,在思考。

ELLEMEN:能够让那些非常深厚的、瑰丽的文明延续下去的前提和必要条件,你觉得是什么呢?

蔡国强:就是创造力,一种开放的民族精神和社会共建。任何伟大文明都会衰败——我前年在墨西哥做了和玛雅文明的对话,之前在埃及也做过项目。永远保持无休无止的存活力的途径就是开放、杂交,生命的存在和文化的存在是一样的,最会杂交的是最健康的。中华民族也是杂交出来的,也是在跟各种各样的游牧民族、文化的对抗和共融中诞生了丰富多彩的文化。当我旅行到哈萨克斯坦拜科努尔,看到那片土地,就想象这戈壁滩就是李白曾经生活的地方,那个时候各种文化是一体的。

ELLEMEN:2020年很特别,对你的创作产生了什么影响?

蔡国强:我受邀去了法国干邑区,为轩尼诗策划项目。但受疫情影响,我们迅速达成共识,坚定了目标和责任。于是2020年9月25日在法国干邑的夏朗德河,我的白天烟花爆破项目《悲剧的诞生》通过直播让全世界看到。作品是关于对悲剧的思考。人生的悲剧是永恒的,悲剧和生老病死是枷锁,人们总在寻求摆脱枷锁,获得自由和解放的心灵慰藉。期待观众通过这场特殊的烟花与自然和解,获得些许治愈。

ELLEMEN:这次艺术项目的主题是《世界的远行》,让你当时决定接受合作的原因是什么?

蔡国强:近年来,我一直在火药系列作品《远行》中进行超越时空的对话。我还通过《一个人的西方艺术史之旅》项目,与代表西方艺术经典的博物馆合作,开办展览,对话古典大师。这是我追寻西方艺术史的一次远行,之后我又踏上了归途,将视线投回我的故土,重新反思东方的人文精神。可以说,我奔赴了一场远行,但又从未真正离开;我已经回归,却又仍然在路上。也许,这种融合是我所有作品中一直贯穿的对话。这是一场探寻人类命运共同体的对话,贯通东方与西方,突破时间与空间的界限。和轩尼诗的合作顺利,说明我们有某些共通的地方。他们也为我在北京故宫博物院举办的展览《远行与回归》提供了支持。

ELLEMEN:在过去的一年里,你发现自己本质上是更需要沟通还是更需要一个人待着?

蔡国强:有时候好像天天都在参加活动,但沟通是否深入你也不知道。隔离以后,人和人都没有来往了,没有party,你可以跟自己的心灵对话得更深刻、更细微,跟家人也有更多時间交流。我跟太太、孩子在美国乡下的农场家里终于能够一起静静地住了一百多天。我养了很多鱼,每天我只要走到池塘边,它们就全都来了。慢慢地我也知道它们喜欢吃什么,我扔给它们带奶油的面包,它们就吃得很开心;我扔给它们馒头,它们就开始心不在焉——哦,这个东西不好吃。人跟鱼都一样。我女儿有一个上网课的小房间,有一只狐狸天天跑到她的窗外躺着,我起初很担心它会对我女儿有感情,但是它仿佛能感到我对它的不安和不友好,后来再来的时候,它也不靠近了。人被隔离后,失去了一些交流,其实另外一种交流就更近了。

ELLEMEN:你在那一百多天里有学会什么新的生活技能吗?

蔡国强:我一直都有健身。这个不属于生活技能吧?我会做咖啡了!

ELLEMEN:你很多次说到自己的“迷信”,也提到过曾经的一些召唤得到了回应,在您内心深处,是更期待回应的发生,还是有时候希望召唤是落空的?

蔡国强:我当然希望得到召唤和回应,但首先要谦卑一点,要真实一点才有可能得到回应。很多年前,我听说老挝的男孩子长大以后都要出家,至少三个月,我也想短暂出家。去看了出家人的样子,发现不能穿鞋子,我就自问,如果这样要求我能做到吗?我总担心难道路上有很多石头和玻璃。哈哈!后来我又看到小和尚都有手机,寺庙住持的屋顶上有卫星天线还开着高级车……想想已经是现代社会了,是我自己一厢情愿幻想着与世隔绝的隐士生活……结果我这个隐士情结,最终以两年间的奥运会工作的大隐隐于市的修行了结。也许人真不需要去什么特定的地方,在自己的心灵里面可以创造一个寺庙?自带寺庙?