替罗非班超早期治疗对急性进展性缺血性脑卒中病人血小板、神经功能和安全性的影响

申建亚,崔杨慧,吴兆华,曹茂红

急性进展性缺血性脑卒中是由于各种原因引起脑动脉血管发生不同程度堵塞或血栓形成,导致供血区域脑神经组织缺血缺氧,引起语言、吞咽、肢体运动和感觉功能障碍的临床综合征[1]。急性进展性缺血性脑卒中起病突然、进展迅速、病情严重,治疗棘手,恢复困难,具有高死亡率和高致残率等特点。随着我国社会发展,人们饮食习惯的改变和工作压力的增大,高血压、糖尿病、肥胖、高体重和高脂血症等不断增加,导致急性进展性缺血性脑卒中发病率呈逐年升高趋势,严重威胁人类生命安全和健康[2]。较多急性进展性缺血性脑卒中病人智力、语言、运动等方面遗留明显后遗症,严重影响工作和生活质量。急性进展性缺血性脑卒中发病超早期6 h内,梗死病灶周围缺血半暗带区存在救治的机会,及时给予溶栓治疗,能显著改善病人神经缺损功能[3]。替罗非班具有抗血小板聚集,抑制血栓形成,改善血管内皮细胞功能,减少血管再阻塞等作用,促进缺血后再灌注形成[4]。本研究探讨替罗非班超早期治疗对急性进展性缺血性脑卒中病人血小板、神经功能和安全性的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择标准 ①纳入标准:具有急性神经功能缺损症状,经头颅CT和/或MRI检查证实颅内存在新发梗死病灶,符合《2018年中国急性缺血性脑卒中诊治指南》制定的诊断标准[5];年龄40~75岁,病程≤6.0 h;病人知情同意,且经医学伦理会审核批准。②排除标准:颅内出血灶、颅内肿瘤和感染;近3个月内心肌梗死、颅脑外伤,3周内胃肠道和泌尿道出血史,2周内大手术史,1周内骨折病史;血压>190/110 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),血小板计数(PLT)<100×109/L,空腹血糖<2.7 mmol/L;生命体征不稳定、重要脏器功能严重衰竭;凝血功能异常,已行溶栓或抗凝治疗;药物过敏史;严重精神和认知障碍,不能配合诊疗随访等。

1.2 一般资料 选取2018年1月—2019年9月我院急诊科收治的急性进展性缺血性脑卒中病人116例,其中男74例,女42例;年龄41~75(63.8±5.4)岁;体质指数22.5~29.6(25.7±1.2)kg/m2;脑卒中发病至治疗时间3.8~6.0(5.1±0.4)h;动脉源性血栓91例,心源性血栓25例;梗死体积5.6~16.8(9.1±3.4)cm3;合并高血压76例,冠心病21例,糖尿病25例,心房颤动12例;长期吸烟史46例,饮酒史37例。按随机数字表法将病人随机分为试验组和对照组,各60例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.3 研究方法

1.3.1 对照组 病人予以卧床休息,严密监测生命体征、血流动力学、血液流变学指标和药物不良反应;适当抬高床头,清理呼吸道分泌物,避免误吸导致的窒息或吸入性肺炎。早期协助病人活动,定期拍背翻身和按摩瘫痪肢体,防止压疮形成;注意良肢位摆放,早期行肢体、吞咽等功能康复锻炼,促进神经功能缺损症状的恢复。控制颅内压和减轻脑水肿,按需使用降压药,适当调整血压;使用脑神经细胞营养剂,避免脑神经组织进一步受损;采用阿替普酶溶栓,阿司匹林和氯吡格雷抑制血小板聚集等治疗。

1.3.2 试验组 疾病早期加用盐酸替罗非班氯化钠注射液[武汉远大制药生产,国药准字号:H20041165,规格:每支5 mg(100 mL)]治疗,以10 μg/kg负荷量静脉推注,5 min中内推注完毕;再以0.15 μg/(kg·min)速度,应用静脉微泵输注,每日1次,连续治疗1周。

1.4 观察指标 ①血小板功能指标:分别于治疗前和治疗后1周,抽取病人空腹静脉血,预处理后采用免疫比浊法检测血小板聚集率(PAgT),旋转波球法检测血小板黏附率(PAdT),酶联免疫吸附试验(ELISA)检测血小板P选择素水平,流式细胞术检测血小板膜糖蛋白CD62p阳性率。②神经功能指标:分别于治疗前和治疗后1周,评定美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)评分、日常生活活动能力评分(ADL)。NIHSS评分内容包括意识水平、凝视、视野、面瘫、上肢运动、下肢运动、共济失调、感觉、语言、构音障碍、忽视症11个方面;总分0~58分,分值越高提示病人神经功能越差。FMA评分包括患侧肢体的反射活动、屈肌运动、伸肌运动、共同运动、分离运动、环形运动、协调性等,总分100分,分值越高提示运动能力越强。ADL评分包括进食、穿衣、修饰、活动、如厕、大便、小便、转移、上下楼梯、洗澡10项内容,每个条目0~10分;总分为100分,分值越高提示日常生活活动能力越好。③疗效指标:治疗3个月后,观察两组总有效率、血管再通率、预后良好率和再闭塞发生率等指标。疗效评定:治愈为神经缺损症状消失,颅脑CT检查显示受累动脉再通、脑损伤恢复;显效为神经缺损症状明显改善,受累动脉再通、脑损伤显著减轻;好转为神经缺损症状改善,受累动脉部分再通、脑损伤较前减轻;无效为神经缺损症状未改善,受累动脉未通,甚至加重。总有效率=治愈率+显效率+有效率。预后良好率采用改良Rankin量表(mRS)评分进行评定,mRS评分>2.0分为预后不良,≤2.0分为预后良好。④安全性指标:治疗3个月后,观察两组PLT降低(<100×109/L)、系统性出血、内脏出血、出血性脑梗死-1型(HI-1)、出血性脑梗死-2型(HI-2)、脑实质出血-1型(PH-1)、脑实质出血-2型(PH-2)和死亡率等。

1.5 统计学处理 采用SPSS 22.0统计软件分析数据,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组治疗前后血小板功能指标比较 治疗前,两组PAgT、PAdT、血小板P选择素和血小板膜糖蛋白CD62p阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1周后,两组PAgT、PAdT、血小板P选择素和血小板膜糖蛋白CD62p阳性率较治疗前均下降,且试验组低于对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组治疗前后血小板功能指标比较

2.2 两组治疗前后神经功能指标比较 治疗前,两组NIHSS、FMA和ADL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1周后,两组NIHSS、FMA和ADL评分较治疗前均改善,且试验组优于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后神经功能指标比较 单位:分

2.3 两组疗效指标比较 治疗后3个月,试验组总有效率、血管再通率和mRS预后良好率高于对照组,再闭塞发生率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组疗效指标比较 单位:例(%)

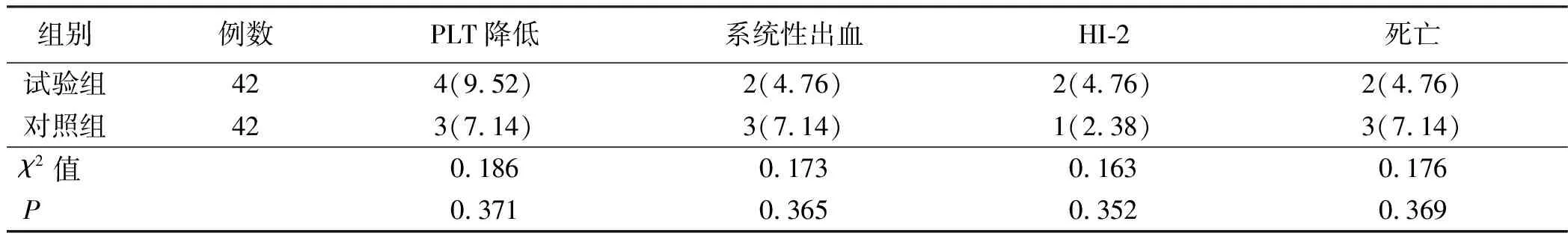

2.4 两组安全性指标比较 治疗后3个月,两组均无内脏出血、HI-1、PH-1、PH-2等不良反应发生。两组PLT降低、系统性出血、HI-2和死亡发生率比较,差异无统计意义(P>0.05)。详见表4。

表4 两组安全性指标比较 单位:例(%)

3 讨 论

急性进展性缺血性脑卒中发生3 h后,部分脑细胞因缺血缺氧开始变性坏死,发生可逆性缺血损伤,形成缺血半暗带;6 h后半暗带中心逐渐变窄,病灶不断扩大,神经元功能逐渐丧失[6]。在疾病发展过程中,脑缺血缺氧和再灌注损伤产生大量氧自由基,引发脂质过氧化反应及脑细胞膜、蛋白质和核酸损伤,导致血管内皮细胞损伤,逐渐出现脑水肿、病灶扩大和神经细胞迟发性坏死。因此,急性进展性缺血性脑卒中的治疗应掌握超早期溶栓的6 h时间窗,尽快开通闭塞血管,恢复血流再灌注,改善神经症状,降低致死率和致残率。阿司匹林能抑制血栓素A2生成,氯吡格雷可抑制血小板聚集,但治疗急性进展性缺血性脑卒中疗效欠佳[7]。阿替普酶能降解纤维蛋白和纤维蛋白原,溶解血栓并促进再灌注形成,有研究表明,阿替普酶溶栓治疗后血管再通率仅为46%,且25%的病人发生血管再闭塞[8]。

有研究表明,急性进展性缺血性脑卒中病理基础为颈动脉和颅内动脉粥样硬化斑块形成,而血小板活化、黏附和聚集功能增强是斑块不稳定和血栓形成的发病机制之一,也是导致急性进展性缺血性脑卒中的直接原因[9],因此,急性进展性缺血性脑卒中血管通畅和预防再闭塞的治疗中,抗血小板聚集是重要的治疗方法。血小板聚集力是指血小板在血管内互相黏附的能力,血小板黏附力是指血小板黏附于血管内其他物质表面的能力,PAgT和PAdT增强是血小板活化的指标,血液凝血和止血功能增强,呈高凝状态,导致血栓形成[10]。CD62p是血小板细胞膜上糖蛋白,血小板活化能力增强时,CD62p表达显著增强,是提示血小板活化的标志物[11]。替罗非班作为一种可逆性和特异性的非肽类血小板表面糖蛋白(GP)受体拮抗剂,能高效阻止糖蛋白Ⅱb/Ⅲa与纤维蛋白原结合,抑制血小板交联,从而降低血小板聚集和黏附能力,延长出血时间,减少血栓形成,促进堵塞血管通畅和受损脑组织再灌注形成[12]。张立芳等[13]在丁苯酞等常规基础上加用替罗非班治疗进展期脑卒中,病人PAgT、PAdT和CD62p等指标较治疗前明显降低,下降幅度大于对照组,抑制血小板活化、凝聚和黏附能力;NIHSS评分降低,FMA评分提高,改善了神经功能。血小板活化、黏附和聚集能力增强易引发血栓-炎症联级反应,血小板P选择素作为黏附分子,介导活化血小板黏附于血管内皮细胞外基质,引起内皮细胞功能损伤,恢复缺血缺氧脑组织血供发生再灌注损伤,急性进展期缺血性脑卒中进展期病人血小板P选择素水平明显升高[14]。焦冬生等[15]在奥扎格雷钠治疗基础上加用替罗非班治疗进展性脑卒中,病人PAgT、PAdT、CD62p和血小板P选择素水平下降,抑制血栓-炎症的联级反应,减轻再灌注时血管内皮细胞损伤;NIHSS评分较对照组下降,ADL评分升高,改善神经功能。本研究结果显示,试验组PAgT、PAdT、CD62p和血小板P选择素水平下降(P<0.05),提示抑制血小板活化、聚集和黏附能力,减少血栓形成;试验组NIHSS评分降低(P<0.05),FMA和ADL评分提高,提示神经功能得到提高,改善病人预后。

有研究认为,替罗非班可能增加脑卒中病人出血事件发生率,出血率为9.4%,以轻度出血为主,与病人高龄和肾功能不全等有关[16]。张莉[17]在阿替普酶溶栓基础上加用替罗非班治疗急性缺血性脑卒中,降低血小板凝聚力,改善血小板功能,同时减轻神经功能缺损评分,提高日常生活活动能力,病人治疗总有效率显著提高;未增加症状性和非症状性颅内出血、系统性出血和死亡等发生率,显示出较高的安全性。闫丽等[12]对急性缺血性脑卒中病人在常规治疗和抗血小板基础上加用替罗非班治疗,不仅有效改善PLT和神经功能,提高了日常生活活动能力,治疗期间未增加血小板计数降低和出血等不良反应,显示出较高的安全性。本研究结果显示,试验组治疗3个月后总有效率、血管再通率和mRS预后良好率高于对照组,再闭塞发生率降低(P<0.05),显示出较好的疗效;未增加PLT降低、系统性出血、颅内出血和死亡率,用药安全性较高。

综上所述,抗血小板是急性进展性缺血性脑卒中病人早期治疗的重要措施,在阿替普酶溶栓基础上加用替罗非班联合治疗,能抑制血小板活性和凝聚力,减少血栓形成,促进闭塞血管再通并提高神经功能,改善病人预后,且用药安全性较高。