川渝地区清代民居驼峰的造型艺术研究

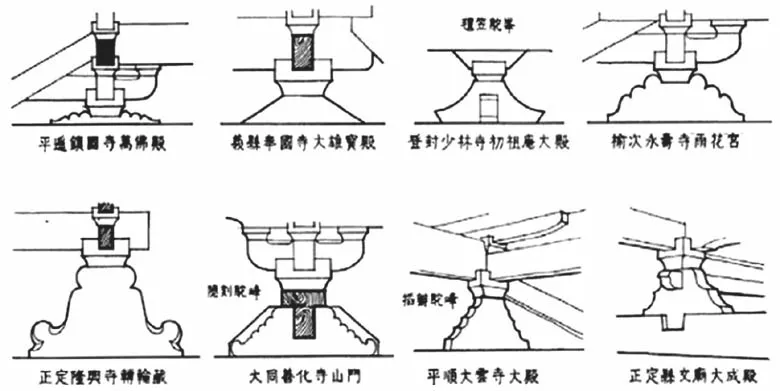

但检索发现对于驼峰的研究并未得到应有的重视。《古代建筑象形构件的形制及其演变——从驼峰与蟇股的比较看中日古代建筑的源流和发展关系》是张十庆先生于1994年发表的关于驼峰如何演变的研究,其中提道:“中国的驼峰,自宋以来,在造形意匠方面似并无多少新意,相对日本的蟇股而言,其发展亦缺乏特色,较为平淡,至清代演变为荷叶墩一类的构件,基本上仍是一装饰化的结构构件。”[2]文中认为驼峰自宋以来“并无多少新意”其误谬矣!本文就川渝地区清代民居建筑中的驼峰进行专门的调研和整理后,发现该地区的驼峰造型有着诸多变化。不仅装饰题材丰富、雕刻工艺精湛,而且兼具多样性、艺术性和教化性的特征,这也是本文讨论的重点。

图1 宋代建筑驼峰样式 (图片资料来自 梁思成《梁思成全集·第七卷》第131页)

1.驼峰造型的多样性

明清时期,川渝地区经历了两次“湖广填四川”的南方移民活动,民居建筑继而普遍以穿斗式为主体,在实际的营造中又多用穿斗式与抬梁式相结合的混合结构。这使得驼峰的功能性得到了转变,其不再仅仅是作为力学承重功能的木构件,更因装饰性功能的增强,使其造型变得自由丰富,这也为匠师提供了较大的发挥空间。重庆大园祥博物馆收藏了大量川渝地区民居建筑构件,其中驼峰有数百件,基本涵盖了川渝地区清代民居驼峰的总体面貌。根据其造型结构可分为:高大的三角形梁架驼峰、种类繁多的出瓣驼峰、敦厚的矩形驼峰等。

1.1 高大的三角形梁架驼峰

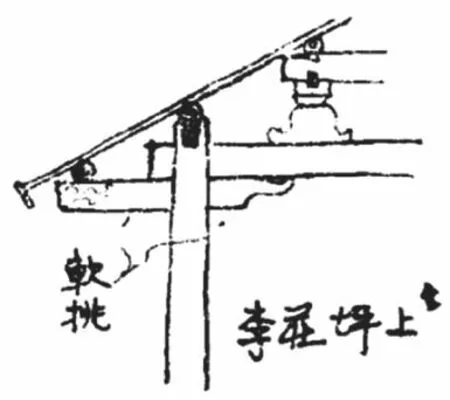

驼峰馆中最引人注目的为展厅最中心一对高大的三角形驼峰(图2)。它不同于一般常见的小型驼峰,而是体量较大,长约580CM,高约227CM,因而它不大可能是位于普通两层梁架之间的装饰性驼峰,而是同时兼具承重功能和装饰性功能的梁架驼峰。屋顶的檩木直接穿插于三角形驼峰顶部预留的凹槽之内。因此,川渝地区的人们也常常称其为“云顶”,颇为生动形象。根据左右两边预留的凹槽可以推断出,此前该民居的房梁结构除去檐廊的檩,共用了11根桁。可推测出是一户颇具财力的殷实人家,且从雕刻精美的纹样和残留的鎏金上也能印证其门庭富贵。

图2 重庆大园祥博物馆藏·三角形梁架驼峰 笔者摄

1.2 种类繁多的出瓣驼峰

重庆大园祥博物馆馆藏的出瓣驼峰造型极为丰富且数量较多,其不再局限于两瓣、掐瓣这类基本的造型样式,各种配合梁枋、檩、柱的适合形式层出不穷。大致可分为鹰嘴驼峰、夔纹驼峰、多瓣驼峰、瓶花型驼峰和矩形驼峰等。

鹰嘴驼峰:为辽宋时期具有代表性的驼峰形象,其两侧多为三至五个凸起卷瓣,两端呈鹰嘴状。馆中所藏驼峰对于“鹰嘴”的处理甚为巧妙,或借云纹自然卷起,或用植物藤蔓蜿蜒而致。

夔纹驼峰:夔,在《山海经·大荒东经》中曰:“有兽,状如牛,苍身而无角,一足,名曰夔。”早期装饰于古代的青铜器上,随着不断的演化和发展,最终向图案化转变。其特征是头小或以圆点代替,身躯曲折弯如回纹。夔纹因形态变化自如,往往成为匠师必不可少的题材。此处的夔纹驼峰一般是将夔纹雕刻于外轮廓上,中心图案的形式构图颇为灵活,或上下结构,或左中右结构排列。

多瓣驼峰:宋《营造法式》中“出瓣”即凸出无顺形制,其两侧多为三至五个凸起卷瓣。馆中所藏多瓣驼峰,不再局限于三五数量,往往无固定的卷瓣,趋向极端的富丽和繁杂。

理学家朱熹对石刻的文化利用与转化,使石刻从文玩之物转化为文本之物、文化之物,在一定程度上摆脱了通常理学家对金石学“玩物丧志”之讥议。清代学者章学诚总结朱熹的学术特点为“服古通经,学求其是,而非专己守残,空言性命之流”,他甚至认为,朱熹之学“五传而为宁人(顾炎武)、百诗(阎若璩)”。[注] 章学诚著、叶瑛校注:《文史通义校注》卷三,北京:中华书局,1985年。可见宋学与清学自有文脉相连之处。朱熹研治与利用石刻,开掘新文本,传承旧文脉,弘扬斯文,展现出闳深开阔的视野,并为章学诚之说提供了佐证。

瓶花型驼峰:使用位置相对固定,基本位于上下两层梁枋的中部。根据上下梁的高度而定瓶花型驼峰的高低、大小。或直接雕刻素面花瓶,或于瓶身雕刻戏曲人物、抽象花卉、吉祥瑞兽等。

1.3 敦厚的矩形驼峰

在方木表面雕刻各式题材,多用透雕、深浮雕、浅浮雕以及线雕相互结合的工艺,空间层次强,不过因外形为矩形,使得整体形象显得敦实规矩。完全的矩形外形的仅有2个,余下10多个为类矩形驼峰。大多数的边框被处理成双层阶梯形,内部空间呈现主题内容。也有直接以人物来布局的矩形驼峰(图3),两边减地较深,形成了以人物为边缘的轮廓。

图3 重庆大园祥博物馆藏·矩形驼峰

如此举不胜举、生趣盎然的驼峰造型,在川渝地区清代民居建筑中的流行确实是不争的事实。楼庆西在《雕梁画栋》中也提到“驼峰墩的外沿曲线并无定制,样式变化自如,所以这种驼峰式的柁墩在各地得到了比较广泛地使用”。[3]

2.驼峰雕饰的艺术性

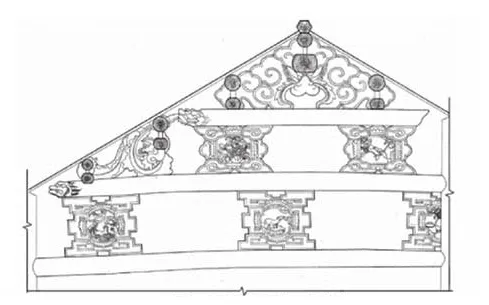

装饰形式服务于载体,因而其装饰的纹饰结构适合于特定的空间是装饰形式的基本要求。明清时期统治阶级对于传统建筑装饰的使用放宽要求,在建筑空间等级制度的束缚下,更多的人广泛用建筑装饰来体现个人及家族的社会地位以及文化修养等。驼峰主要被装饰于正厅的梁架上,厅堂作为传统民居的核心空间,体量大且内部装饰精美,作为宴请宾客的空间,其中的装饰不仅满足基本的功能需求,更是表达着主人的文化修养和审美意趣,因而其形式与雕刻方式也具有艺术性。除正厅(图4)外,在正厅的檐廊(图5)部分,也常常使用驼峰来支撑梁和檩枋。

图4 四川民居正厅房架构造(引自 刘致平《中国建筑类型与结构》第286页)

图5 四川民居的房檐端构造(引自 刘致平《中国建筑类型与结构》第295页)

2.1 中心对称的形式美

川渝地区清代民居驼峰在形式上多采用中心对称式结构,其往往是在画面中间设置“中心图案”来突出“中”,体现其对称性。如博古清供类驼峰中体量最大者(图6),宽153CM,高106CM,中心以浅浮雕雕刻主题图案:左边为三足古鼎,鼎身用阴线刻卦象“离、乾、震”;中间为精致的四层束腰瓶身,瓶口中插折枝梅花,是高洁品格的象征;右侧的竹篮雕刻极为用心,竹篮的纹理用錾子表现而出,竹篮中盛满怒放的菊花,下侧斜伸出一颗被四片果蔬叶包裹的佛手。四周部分是以中轴线为基准的对称环绕的藤蔓和结出的8根栩栩如生的苦瓜,最后以云纹作为外轮廓。整个驼峰不管是形制还是装饰分布都呈现出左右对称的结构,同时又突出了“中”的重要性。中轴对称的形式在中国文化中具有极重要的象征意味,中轴对称不仅仅是体现左右并立的“二”,而且要突出“一”,显现“中”,这才是中国文化中的对称形式在礼仪中的真正用意。[4]因此,驼峰的中轴对称结构即是通过这种对称来表达一个“中心”的存在, 显现“博古清供图”, 突出其核心地位。从侧面也反映出清代的博古清供图达到了雅俗共赏的阶段,受到各阶层的喜爱,不再仅仅是文人士大夫、皇权贵族的专属,富商及市民阶层也借此标榜其文化修养。

图6 重庆大园祥博物馆藏·博古清供驼峰 笔者摄/绘

在我国传统建筑中,上至帝王宫宇,下至民居宅舍,始终有着“尚中”的思想观念。因此,驼峰的中心对称形式即是通过对中心图案的刻画来表达“中”的存在,又运用不同的题材内容来丰富其中心对称的形式。中心对称式体现出了中国古建筑总是按着对称的法则去创造一切。梁架结构存在于整体的建筑艺术之中,它也必然会把这种对称的形式美作为必备元素,因此对称形式必然也存在于驼峰这一构件之中。装饰形式的物质结构和精神功能在这里得到了有机的统一。

2.2 形意结合的工艺美

梁思成将宋《营造法式》所记载的雕刻工艺分成了四种,即“剔地突起”“压地隐起”“减地平铍”和“素平”。川渝地区清代民居驼峰中的雕刻工艺种类更为丰富,以深浮雕和浅浮雕结合为主,再配以线刻、镂雕等等。通过极富变化的雕刻工艺之图像来传达人们的思想和情感,从而达到以意造型、形意兼备。

位于精品馆中的神仙故事驼峰(图7),宽62CM,高72CM,不失为出瓣驼峰类型中的精品。画面中三位主体人物以深浮雕和浅浮雕相结合的工艺为主,面部表情和衣纹、帽饰、道具等细节处使用了线刻工艺。上部为镂空雕刻的蝙蝠,以夔纹收边。蝙蝠下面挂一浅浮雕玉佩,巧妙地与中间人物故事相连。左右两边为镂空雕刻的吉祥图像“喜上眉梢”和“仙鹤”。在这里,五只瑞兽与中心的神仙人物即是可观可感的“形”,它们共同营造出的屋主对于“福、禄、寿”的渴望与希冀就是“意”。这正是民间对于信仰观念和情感体验借助物质来表达的方式,即中国人“立象以尽意”思维观的体现。“形”与“意”互为一体,互为作用,通过具体形象表现了抽象意义,用借物喻情的方式表达着对美好生活的向往。匠师运用娴熟而高超的处理技巧和工艺水平将“形”与“意”趋近完美地呈现于观者面前,形成一幅满载吉祥寓意的画面。

3.驼峰装饰题材的教化性

中国古建筑作为一种文化现象而存在,体现了人类的精神文明。室内装饰既包含着艺术审美,也蕴含着传统社会的教化性。驼峰的装饰题材除了富有吉祥寓意的图像外,儒家理学中家庭成员长幼尊卑的伦理秩序同样受到重视,并且借用代表儒学“忠、孝、礼、义”等一系列图像,以达到对居住者潜移默化的教化作用。驼峰更因其特殊的空间位置,高悬于梁架之上,对观者产生心理暗示,从而达到建筑空间和心理空间的同构。因此驼峰的装饰图像结合其所处的物理空间位置,共同彰显了封建社会家族制度下对儒家礼制的重视,清晰地体现了清代社会的伦理文化。

3.1 图像内容的教化

川渝地区清代民居驼峰的图像以特定的象征性内容对观者产生影响,最终外化为社会群体的行为结构和整体的社会秩序。“世代生活于遍布雕饰的图像世界之中,以直接认知、心理感受和情感体验对雕刻图像进行解码,进而影响其行为方式,最终与社会群体共同的道德伦理和价值观念合为一体。”[5]其图像内容体现于诸多方面,比如“渔樵耕读”,其内容极为符合清代官方宣扬的十六条圣谕中的第四条——重农桑以足衣食,意为劝诫家族成员需谨记耕读乃生民之本业,应兢兢业业,不可懈怠。宣扬封建孝悌思想的“大象耕田”“郭巨埋儿”等二十四孝故事,图像在此发挥着“成人伦、助教化”的道德教化作用。除了人物经典故事以外,川渝地区的装饰图像还喜用具有教化作用的成语故事,如“鹬蚌相争”等,寄寓着长辈对后世的谆谆教诲。

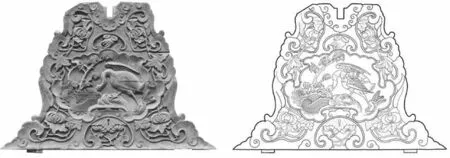

馆中的“鹬蚌相争”驼峰(图8),首先以减地的工艺雕刻出了中心图案的外框,中间有一鹤张开翅膀,弯曲颈部,整个长喙被河蚌紧紧夹住。鹤的左腿向后直伸,右腿用力踩于一石上,情节甚为激烈。以深浮雕刻画动物和左边一棵树以及两朵海浪的外形,再以浅浮雕和线刻的工艺处理细节,翅膀上和颈部的羽毛细节处理得颇为精细。四周以深浮雕的形式雕刻南瓜和藤蔓,外层轮廓以云纹做边,未做过多细节处理,与中心图案形成“主——次”的对比关系。突出了驼峰的主题思想,即劝导子孙做事要权衡得失,一味地相互钳制往往顾此失彼,让他人获利,需懂得谦让。

图8 重庆大园祥博物馆藏·鹬蚌相争驼峰 笔者摄/绘

3.2 空间营造的教化

巫鸿先生曾谈及“无数艺术品的首要目的并不是被实际观看和欣赏:欧洲的大教堂高耸入云,教堂内部天顶上的雕像和图像虽然极为美妙,但从地面上几不可见。”[6]同样,始建于清雍正时期的石龙门庄园(图9)和建于清光绪四年的杨氏民居(图10)中的驼峰均分布在离地面约4米到5米左右的高度上,处于正常视觉范围之外。可以看出,它的首要目的同样不在于观看与欣赏,而是通过其所处的位置使其具备场所精神,并进一步升华为中国传统文化儒家礼教的意境,以此来达到社会教化的功能。

图9 重庆江津区石龙门庄园的正厅驼峰 笔者摄

图10 杨氏民居的厅堂驼峰(引自 戴翔 《潼南双江古镇杨氏宅院研究》)

中国古建筑在空间上的营造也极为丰富,但究其根本无外乎就是虚和实两个部分,两则既对立又统一。在正厅梁枋上采用暴露在外的彻上明造结构,梁与梁之间形成了“虚”空间。驼峰相对于梁架中间的空白形成了“实”空间,在虚与实的对立统一中,我们可以明显地看出建筑中实的那部分才是最活跃的。这即是建筑空间给人的作用取决于我们对实的那部分的营造,因此驼峰所处的建筑实空间,作为经济实力雄厚的屋主,自然会对驼峰的装饰相当重视。虚实空间的形成,又转换成观者的视觉印象,在精神上和心理上给观者以感受,这种感受是必然的,客观存在和不可避免的。驼峰又高于正常的视觉范围,只有远处或者仰视时才得以观看,在这种特定的空间环境下,它给观者以作用,规范其社会行为,甚至影响其精神生活,使其在心理和精神上不断得到教化。

4.结语

自清初政府持续实行了一系列招民实川的政策,川渝地区的经济得到了快速恢复、社会逐渐稳定,兴起了一大批商贾人士。在财力的支撑下,川渝地区内鳞次栉比的宅邸无不追求繁复的装饰。从驼峰这一构件即能窥见一二,其非但不平淡,反而在多样性的造型意匠方面处处透着新意。在装饰题材内容的选择上极为符合民间艺术的生长和发展规律。其艺术性的雕饰反映了清代川渝地区人们独特的文化内涵和审美情趣,更让我们看到了中国传统建筑艺术和建筑文化丰富多元的发展形态。

注释:

[1]粱思成:《梁思成全集》第七卷,北京:中国建筑工业出版社,2001年,第126页。

[2]张十庆:《古代建筑象形构件的形制及其演变——从驼峰与蟇股的比较看中日古代建筑的源流和发展关系》,《古建园林技术》1994年第3期。

[3]楼庆西:《雕梁画栋》,北京:清华大学出版社,2011年,第70页。

[4]罗晓欢:《川东、北地区清代民间墓碑建筑装饰结构研究》,《南京艺术学院(美术与设计版)》2014年第5期。

[5]陈庆军:《承志堂的图像——徽州民居建筑装饰研究》,博士学位论文,南京师范大学,2012年,第113页。

[6]巫鸿:《美术史十议》,北京:三联书店,2008年,第10页。