植物源抑制剂在抑菌方面的研究进展

在农作物的生产过程中,不可避免会发生植物病害。大面积病害的发生是农作物减产的主要原因之一,作物病害的传统防治方法主要是喷施化学农药,此方法虽然对病害的防治效果好,但也存在环境污染、农药残留等问题,尤其是农药残留问题成为当前威胁粮食安全的一个重要因素。目前,世界各国正在着力研究解决化学农药的这些弊端,其中,在替代化学农药的研究中,发现植物源抑制剂是一种良好的替代品。植物源抑制剂具有绿色、高效等特点,这些抑制剂来自植物本身,可降解、残留小,对环境的污染小。相对于化学制剂来说,植物源抑制剂的抑菌效果并不差,且其来源广泛,自然界的植物中普遍存在。

目前,国内学术界已经进行了大量的相关研究。如冯俊涛等早在2002年就对西北地区的植物源抑制剂进行了初步筛选,通过对56 种植物提取物的抑菌活性进行研究,综合分析认为,苦豆子、石榴、大花金挖耳、苍耳、孜然等10 余种植物具有明显的抑菌活性;邵红军等和张应烙等利用丙酮提取物对植物病原菌的抑制作用进行研究表明,蒙古蒿、狭叶艾蒿等植物提取物对菌丝生长的抑制率为100%,对小麦赤霉病菌孢子萌发的抑制率能达到100%;还有陈仕江、吴倩和孟翔等分别研究了10 种中药植物的粗提取物对小麦纹枯病菌、棉花枯萎病菌、玉米小斑病菌和柑橘绿霉病菌的抑菌活性,番茄茎秆粗提取物对苹果轮纹病菌、苹果褐腐病菌、玉米小斑病菌、棉花枯萎病菌、棉花黄萎病菌的生物活性影响,万寿菊根粗提取物对枣缩果病的抑菌稳定性研究;谢仰熹等研究了苍耳内生真菌抗菌活性。

苦豆子

一、植物源抑制剂的主要种类

目前,植物中具有抑菌活性的次生代谢产物约40 万种,大致分为酚类化合物、植物挥发油、生物碱、多糖类化合物等。

1.酚类化合物

酚类化合物在学术文献中的解释为芳烃的含羟基衍生物。按挥发特性可分为挥发性酚和不挥发性酚。按来源可分为内源性酚和外源性酚,内源性酚是植物体内所含的酚,所以自然界中植物生长代谢的酚类化合物就属于内源性酚,除此以外都是外源性酚。

百里香

酚类化合物普遍具有芳香味,偏酸性,并且在空气中容易被氧化。自然界中植物种类丰富,其所含的酚类化合物多种多样,如常用的香料丁香油、月桂叶油和百里香油中都含有酚类物质,其中,丁香油和月桂叶油中都含80%左右的丁香酚,百里香酚在百里香油中占50%左右。另外,其他大部分酚类物质都有香气。目前,酚类香料约占世界已知香料总数的5%左右,如香料中常用的化合物二苯醚、茴香醚、玫瑰醚等都含有酚类化合物。

2.植物挥发油

挥发油精油也称植物挥发油,其成分大部分是植物次生代谢物,其组成较为简单、分子的质量相对较小,因而挥发性极强,常温下就可挥发芳香气味。

植物挥发油是混合物,含有多种类型的化合物,其主要成分为芳香族化合物、脂肪族化合物和萜类衍生物。从含量来说,萜类衍生物最为广泛。萜类化合物主要为单萜和倍半萜,多萜在植物挥发油里不存在。几乎所有植物都含有脂肪族化合物,其主要成分是酮、醇、醛、烃、酯等,水果类植物中含脂肪族化合物的量较大。

3.生物碱

生物碱是植物生命活动中产生的一类有碱特性的含氮有机化合物,也称赝碱。生物碱有许多复杂的含氮环状结构,具有明显的生物活性和光学活性,如中草药中就包含大量的生物碱。此外,一些生物碱虽不表现碱性,但其来源还是植物代谢的含氮有机化合物,也具有明显的生物活性。某些维生素、氨基酸、肽类虽然属于天然的含氮有机化合物,但是这些物质并不属于生物碱。

目前,世界上的生物碱大约有1 万种,有些生物碱结构复杂,结构式并不完全清楚,但可以依据生物碱的基本结构分类。目前,常用的类型有喹唑酮类、吡咯烷类、异喹啉类、莨菪烷类、有机胺类、二萜类、吲哚类、吡啶类、咪唑类、嘌呤类、甾体类等,还有59 种不常见的种类。

4.多糖类化合物

植物多聚糖又称植物多糖,是一种天然高分子多聚物。其是由醛糖或酮糖通过糖苷键连接组成的植物体内重要的大分子物质,植物多糖广泛存在于植物体各器官,是维持植物正常代谢的基本物质之一。如淀粉、纤维素、多聚糖、果胶等都是植物细胞代谢产生的聚合物,这些多糖一般聚合度都超过10 个。

随着现代科学技术的发展,植物多糖已深入人们生活的各个领域,如医学、餐饮、化工等。“多糖的世纪”是国际科学界对于多糖未来研究的期望,当前,植物研究界日益重视植物多糖研究。关于对中草药的研究显示,植物多糖具有免疫调节、抗肿瘤、降血糖、降血脂、抗辐射、抗菌抗病毒、保护肝脏等生物活性作用,在植物保护研究中,利用其抗菌抗病毒的特性,可实现无公害防治,从而保障食品安全。

在抗病毒方面的研究中,利用多数多糖大分子特点,抑制病毒对细胞的吸附,这可能是其抗病毒的机制。在抑菌方面的研究中表明,艾蒿多糖能抑制金黄色葡萄球菌等革兰氏阳性菌,同时,对藤黄八叠球菌等革兰氏阴性菌也有抑制作用。在食品生产中,借助植物多糖的抑菌作用,让植物多糖成为一种绿色天然食品防腐剂,从而提高食品的安全性和价值。

二、植物源抑制剂的抑菌机制和机理

1.宏观机制

(1)竞争作用。建立稳定的根际微生物群落,如木霉菌对病原菌的作用机制可以通过营养与空间的竞争,对多种植物病原菌进行控制,从而达到防治病害的目的。

(2)促进重寄生作用。罗琳等在2017年研究中发现了毕赤酵母菌对葡萄灰霉菌的重寄生作用,可能原因是拮抗酵母菌向体外分泌胞外水解酶,发生了重寄生现象,导致菌丝变形。

(3)抗生作用。某些研究表明,拮抗菌能够分泌抗生素、伊枯草菌素、表面活性素等物质,而这些物质具有抗菌特性,可以防止果蔬的腐败。另外,Wang 等在研究酵母菌时发现,在果实伤口上繁殖酵母菌时,在伤口处发现有抗菌物质分泌,这些抑制剂控制了病原菌的侵染。通过对这些抑菌物质的成分进行分析发现,大部分抑菌物质可能是糖蛋白或蛋白质。在研究内生真菌时发现,内生真菌在生命活动代谢中产生了某些挥发性有机物,如异丁酸、2-甲基-1-丁醇、丙酸等,这些物质可以抑制大部分病原菌的繁殖。

(4)促进植物生长。大量研究表明,木霉菌能促进蔬菜、粮食、牧草等多种作物的生长,提高抗病能力。

(5)诱导抗性作用。生物诱导剂包括有机酸(草酸、脱落酸)、拮抗微生物、植物生长素和植物内生菌等。解淀粉芽孢杆菌是一种内生真菌,它是从健康番茄中分离出来的。研究中发现,该菌有较高的抗真菌活性,可以抑制链格孢,从而降低番茄早疫病的致病力,有效地控制番茄早疫病的暴发。

2.微观机理

(1)改变菌体细胞膜的通透性。某些植物源抑制剂对病原体细胞膜的破坏是其抑菌基础。一些植物源防腐剂,如丁香、百里香和肉桂精油等能够破坏细胞壁和细胞膜的结构,导致AKP、K+和核苷酸泄漏,从而促使细胞死亡;植物多酚中的OH 基团能通过氢键与细菌细胞膜相互作用,破坏细胞膜的透性,导致内容物外渗,或使细胞膜电位由正常状态变成极化甚至超极化,影响质子动力,降低膜上的pH 梯度与ATP 池速率,使微生物生理活动紊乱而死亡。此外,植物多酚本身具有亲脂性,可穿透细胞膜,与细胞化合物相互作用,影响氢键供受体、极性表面积与辛醇/水分配系数(octanol/water partition coefficient,logP)等。

(2)影响菌体细胞内酶的表达。某些植物源抑制剂可穿透细胞膜影响胞内酶,其可通过抑制酶,如ATP 合成酶、DNA 旋转酶等表达,干扰细胞中的正常能量代谢,同时,DNA、蛋白质等维系细菌生命活动的生物大分子无法合成,而达到抑菌目的。例如乳酸被广泛用于抑制微生物病原菌,未处理之前,沙门氏菌、大肠杆菌和李斯特菌细胞的可溶性蛋白条带清晰可见,经乳酸处理之后,细菌蛋白条带变模糊甚至消失,因此,乳酸可能是通过破坏或者抑制细菌蛋白的合成,杀死细菌。

(3)破坏菌体细胞壁。某些植物源抑制剂能与细菌外膜稳定性相关的二价阳离子螯合,使细胞壁中的脂多糖被释放,细胞壁的完整性遭到破坏,使内容物泄漏而死亡。如研究表明根皮素和蜂蜜可以抑制生物膜的生长;白花丹素能破坏细胞壁和细胞质。

(4)控制基因的表达。植物源抑制剂内的天然产物通过调节机体内相关基因的表达,从而调控机体的运作,达到抑菌作用,是抑菌机制中非常重要的一种方式。

总之,对植物源抑制剂的抑菌性进行研究很具市场价值,但目前此类研究尚处于探索阶段,并且其中某些机理还未可知。相信,随着科学技术的不断进步、科技手段的不断更新,此类研究将会不断取得突破。

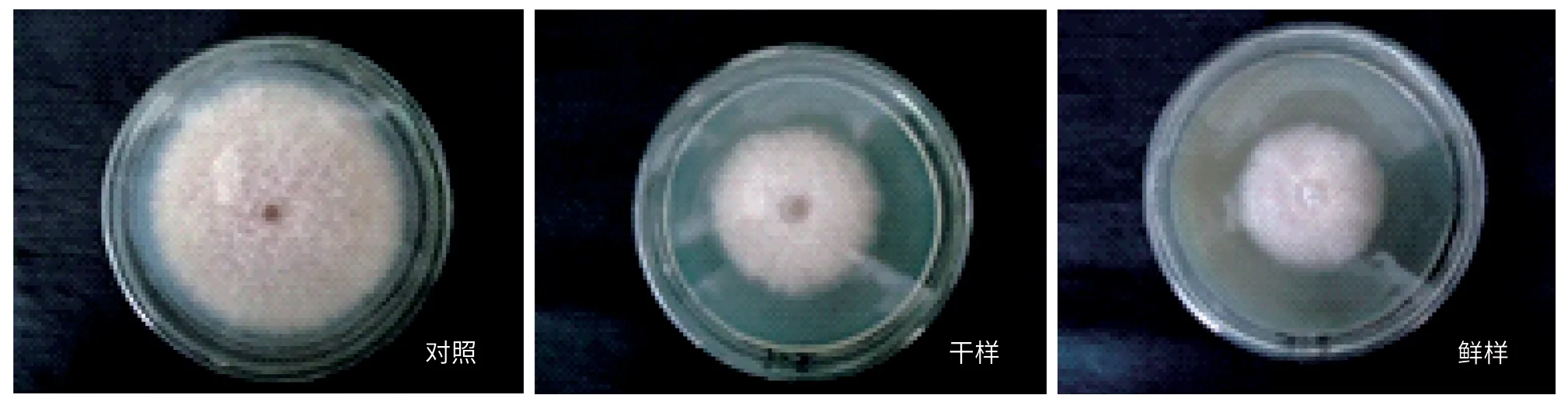

百里香对黄瓜枯萎病菌抑菌效果