西汉时期墓室壁画浅析

席奇峰 杨鑫 王剑

西汉时期的墓室壁画继承了战国中晚期开始出现的具有特定功能的丧葬绘画中的部分内容与图像系统, 在西汉早期即开创了墓室壁画这一全新的丧葬图像艺术形式。 随着西汉各种社会条件的成熟和完善,到了西汉中晚期,以西安和洛阳为中心的京畿地区成批地出现墓室壁画, 使这一全新的丧葬图像艺术形式在内容、布局、图像体系、艺术风格等方面得到了快速发展并逐步定型,直接推动了东汉时期这一丧葬绘画形式走向成熟和繁荣。

一、西汉时期墓室壁画的发现与研究

根据笔者对考古发掘和其他相关资料的不完全统计,截至目前,属于西汉时期的墓室壁画共计12 处,其中9 处有明确的墓葬资料,均为中华人民共和国成立后发掘的。 这9 座壁画墓分别是河南永城柿园壁画墓、西安交通大学壁画墓、西安曲江池1 号壁画墓、西安理工大学壁画墓、西安曲江翠竹园壁画墓、洛阳卜千秋壁画墓、洛阳浅井头壁画墓、洛阳烧沟61 号壁画墓、内蒙古包头召湾51号墓。 另外还有3 处墓室壁画仅有较为零散的壁画资料,而无相关的墓葬资料。这3 处壁画分别是中华人民共和国成立前发现的洛阳“八里台”墓壁画、大英博物馆收藏的一组汉代壁画,以及近年洛阳博物馆新获的几幅汉墓壁画。

总体来看,这12 处西汉墓室壁画中,除公布有相关的发掘简报和报告外,深入的个案研究也多有涉及。 对其中发现较早的洛阳地区的几座墓葬先后有不少知名学者从各个角度和方面进行深入研究,发现相对较晚的西安地区的几座壁画墓近十年间也有不少探讨。 但其中对西汉时期的墓室壁画进行综合研究的相关成果不多,将西汉时期墓室壁画作为一个相对独立的发展时期来进行总结、有针对性的考古研究更是少见,本文主要就此展开。

二、西汉墓室壁画分类、分期特点

(一)西汉墓室壁画分类

西汉时期的墓室壁画相对于新莽至东汉时期发现的数量少,分布的区域小。以往的研究多一概而论,只要墓室存有壁画都整体地列入考量。笔者认为似有不妥, 其实根据图像系统的有无和实际的保存状况, 可将西汉时期的墓室壁画分为三大类, 这在一定程度上也反映了墓室壁画这种新的丧葬艺术形式在初步发展阶段的实际状态。

第一类,壁画大体由上下两部分构成,从西汉早期到晚期图像系统逐步发展并基本定型。 图像的基本要素、 图像在墓室内的布局已经形成了一定的范式,并且逐渐定型;图像的观念和思想性突出、明确[1]26。 属于这一类的墓室壁画有7 处:河南永城柿园壁画墓、西安交通大学壁画墓、西安理工大学壁画墓、西安曲江翠竹园壁画墓、洛阳卜千秋壁画墓、洛阳浅井头壁画墓、洛阳烧沟61 号壁画墓。这些墓室壁画保存的情况相对较好,是西汉墓室壁画的典型代表。

第二类, 壁画一般只保留了上部或下部的一部分,而且相关的墓葬材料无存。虽然能够反映出一定的丧葬观念和图像系统的一部分, 且未被破坏之前可能存在和第一类一样的图像系统, 但限于保存状况,研究的价值显然不如第一类。这一类壁画有洛阳“八里台”墓壁画、大英博物馆收藏的一组汉代壁画、洛阳博物馆新获的汉墓壁画3 处。

第三类,壁画仅存于墓葬的一处单一的位置,图像相对较为简单,独立感强,无法表达出系统的丧葬观念。这一类壁画共有2 处,其中西安曲江池1 号壁画墓,其仅在墓道及墓室东、西、南三壁的生土壁上分别绘有犀牛、黄牛、马、鱼等动物,手法简略草率,在汉代的墓室壁画中仅此一例[2]。 内蒙古包头召湾51 号墓则仅在乙墓室的东壁北段存有一组彩绘车马[3]203-206,范围很小,装饰性强,在汉代的墓室壁画中并不多见。

(二)西汉墓室壁画分期

有学者认为墓室壁画的分期不可能脱离汉墓的分期,两者的整体发展情况基本上同步[4]38。比较有代表性的分期方法有两期说、四期说、五期说和六期说。 概括起来,这些分期理论中,关于西汉时期墓室壁画的分期主要有以下三种说法:

1.将西汉早期(或西汉中期)一直到东汉早期分为一期;

2.分为西汉中期和西汉晚期两期;

3.引入西汉前期的资料,分为西汉前期和西汉后期两期。

对比以上三种分期方法, 第一种显得过于简略, 无法反映西汉墓室壁画从出现到发展的阶段性特征。 第二、三种分期方法的区别主要在于:第三种分期中引入了西汉早期的材料, 第二种分期将西汉中晚期分为前后两期。

西汉墓室壁画分期应以墓室壁画的实际情况为依据, 参考通过墓葬形制与随葬品确定的墓葬的大体年代,按照壁画的布局、内容和风格的变化对壁画进行分期。 结合西汉时期墓室壁画的实际情况,笔者认为分期应综合第二、三种方法为宜:可将墓室分为西汉早期和西汉中晚期两期, 同时针对前后壁画内容、 布局的发展变化将西汉中晚期细分为前后两个发展阶段。

1.西汉早期。 目前仅发现河南永城柿园梁王墓一座,墓室壁画分布于主室的室顶、南壁及西壁门道口南北两侧[5]。 主室顶部壁画保存完整,壁画的主要内容为青龙、白虎、朱雀、怪兽、灵芝及云气纹组成的图案。 (图1)主室南壁壁画位于主室南壁的西侧,自东向西依次绘有猛豹、仙山、朱雀、神兽、灵芝等内容。 与顶部壁画一样,周围有几何纹图案组成的边框。 主室西壁门道口南北两侧残存的壁画表现的内容类似于上述两幅壁画的边框中的几何图案。 这一期的墓室壁画尽管仅发现这一座,壁画的内容相对较为简单,形式风格和具体物象的表现上还体现出比较浓厚的装饰氛围, 但是仍然具有非常重大的意义。

这一期的墓室壁画总体而言是 “开创与借鉴”[1]14, 远承春秋以来宫室中普遍绘制壁画的传统, 同时直接吸收和继承了战国中晚期丧葬绘画的各种要素, 另外还借鉴了同时代的其他丧葬绘画, 最终在吸收和借鉴的基础上形成了蕴含着特定丧葬观念的较为完善的图像系统, 开创了墓室壁画这一全新的丧葬艺术形式[6]。尽管在许多方面都还显露出墓室壁画初创期的各种不完善特征,但是所形成的各种丧葬绘画的要素和观念对西汉中晚期墓室壁画的发展产生了重要的影响。

2.西汉中晚期。 该期墓室壁画有了突破性的发展,数量上有11 座之多,分布的区域也更为广泛。从总体上来看,这一时期的墓室壁画图像的基本要素、 图像在墓室内的布局已经形成了一定的范式,并且逐渐定型;图像的观念和思想性突出、明确。 在形式和风格上已经比较鲜明地表现出了自身的面貌[1]26。但是,通过对比仍可发现这一时期的壁画在诸多方面,前后仍然存在着不少的差异,可将这一时期分成前后两个发展阶段。

图1 河南永城柿园梁王墓主室顶部壁画

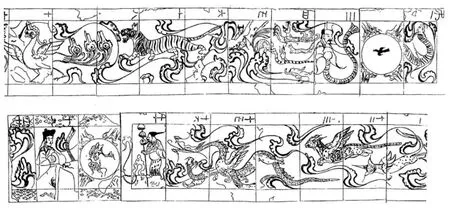

前段,大体相当于西汉中期稍后。属于这一阶段的墓室壁画有4 处,即洛阳卜千秋壁画墓、洛阳浅井头壁画墓、新安磁涧发现的汉墓壁画、内蒙古包头召湾51 号墓。 其中,前2 座墓的平面形状接近,墓道为竖井式,由主室和二至四个耳室组成。而新安磁涧发现的墓室壁画, 从空心砖构件的结构推测,也与上述2 处墓葬形制差别不大。而内蒙古包头召湾51 号墓为一处带斜坡墓道的土坑竖穴木椁墓。 前3 处墓室壁画主要分布于墓顶平脊或主室后壁及两侧的斜坡上, 壁画的主题为升仙和辟邪[7]13。 其中卜千秋墓壁画在画面的安排上分为上下两个单元,下部画面绘于后山墙和门额上,分别表现方相士、青龙、白虎以及人面鸟身神。 上部画面绘于墓顶,自西向东依次绘有黄蛇、太阳、伏羲、墓主人升仙、仙女、白虎、朱雀、二枭羊、双龙、仙翁、方士、月亮、女娲、彩云等[8]。 (图2)从壁画的内在联系看,后山墙、门额壁画与脊顶壁画之间有密切的联系,可视为一个整体。 笔者认为,将后山墙的主神认定为 “方相氏” 应当是没有问题的。后山墙壁画的作用是镇墓打鬼辟邪,而镇墓打鬼辟邪则又无疑是为升仙而准备的。 对于脊顶上的壁画,属于引魂升仙的场面应该没有争议,有学者更注意到了画面的阴阳关系, 指出了图像从阴(死)到阳(生)的递进发展关系[9]。通过对比和分析浅井头墓壁画和新安磁涧发现的汉墓壁画, 不难发现画面中确实存在有上述的这样一种递进关系。而门额上的人面鸟是长卷画面的继续和总结,墓主人在此最终成仙。 浅井头墓壁画仅绘于脊顶和脊顶两侧的斜坡上,脊顶自内而外依次绘瑞云、女娲、月、神人、蟾蜍、二龙穿壁、仙翁、双龙、白虎、太阳、伏羲、朱雀[10],斜坡砖之上仅绘有瑞云。 该墓的图像体系与卜千秋墓类似, 图像由内向外表现了由阴向阳的递进发展关系, 充分表达了引魂升天﹑生命不朽的象征意义[1]41。但是较之卜千秋墓少了镇墓、打鬼、驱邪的画面和引魂升仙的最终归宿这两项内容,显然更加简略。 新安磁涧墓脊顶的壁画内容有凤鸟、异兽、女娲月象、双龙、伏羲日象、白虎、人首龙身神、云气等[11],其构图和图像系统大体与上述的2处墓室壁画接近。 内蒙古包头召湾51 号墓仅在乙墓室的东壁北段有一小幅彩绘车马[3],图像单一,没有出现上述的3 处壁画复杂的内容和系统的图像体系, 似与马王堆3 号汉墓棺室西壁悬挂的车马仪仗帛画有更多的相似性。

总的来看, 这一阶段的墓室壁画分布范围变大,在洛阳地区集中出现,壁画的内容为引魂升天和打鬼驱邪,壁画的重点表现在墓顶,并开始向下部扩展, 主题壁画的发展按照一定的方向呈现递进的趋势。此外,这一阶段的墓室壁画与战国中晚期到西汉前期发现的帛画有密切的关系, 有学者甚至认为,它们就是荆楚旌幡“非衣”帛画的继续和发展,只是表现形式不同罢了[12]。

后段,大体相当于西汉晚期。这一阶段发现的墓室壁画有烧沟61 号壁画墓、“八里台” 汉墓壁画、大英博物馆收藏的一组汉代壁画、西安交通大学壁画墓、西安理工大学壁画墓、西安曲江池壁画墓、西安曲江翠竹园壁画墓7 处。洛阳地区仅有烧沟61 号壁画墓有完整的墓葬资料,墓葬形制更为复杂, 墓室中竖有立柱和隔梁, 形成了前堂和后室。另外2 处壁画无墓葬资料,就壁画所在的空心砖的形状与结构推测,墓葬形制与烧沟61 号墓相差不大。 西安地区的4 座墓结构与洛阳地区差别较大,均为斜坡墓道,全部用小砖券砌,主室为长方形,耳室开在墓道、甬道或墓室的两侧。

图2 卜千秋墓主室脊顶壁画

这一阶段的壁画在布局上较前一阶段更加复杂,主要画面仍位于墓室的顶部,但是墓壁的门额、中部隔墙、后壁、墓室两侧和墓门两侧都出现了画面,西安地区的3 座壁画墓更出现了分栏的布局。 画面的内容题材也变得更加丰富,部分内容发生了显著的变化,同时也出现了不少新的内容。 具体来说包括日月星象、驱邪打鬼、历史故事、狩猎、车马出行、乐舞斗鸡、走兽禽鸟、门吏、生活场景等,较上一阶段得到了更大的拓展,可以说汉墓壁画大部分的内容题材在这一阶段都已经出现了。更为重要的是,这些内容题材及壁画的图像系统、 画面构图等较上阶段又发生了较为明显的变化。

需着重指出的是, 内容题材上有两点明显的变化: 一是以墓顶升仙为主题的画面被日月星辰所取代,引导升仙的主题居于次要地位,而驱邪打鬼的题材在画面中显得更加突出[13]。 如:洛阳烧沟61 号壁画墓脊顶表现的是一幅由日月星云构成的长卷。 引导升仙的画面仅表现于隔墙的背面,上有升腾于山巅的应龙和驾驭应龙引导墓主人灵魂升天的羽人[14]。 而驱邪打鬼则最突出,在后壁、隔墙的前面、隔墙下的立柱、门额上均有表现。 大英博物馆所藏的一组汉墓壁画上表现有仙人驾车、仙人骑鹿、日月、龙虎、凤凰等内容,也具有引导升仙和镇墓辟邪的意义[15]。 西安交通大学壁画墓、西安理工大学壁画墓(图3)和西安曲江翠竹园壁画墓 (图4) 券顶之上表现的是日月星辰、瑞云和各种神禽异兽组成的天堂景象。 引导升仙的画面则表现于后壁之上,西安交通大学壁画墓后壁上部绘神兽、仙鹤、卧鹿组成的一组灵物[16],西安理工大学壁画墓后壁绘乘龙羽人、 黄蛇、青蛇组成的一组引导灵物[17],曲江翠竹园壁画墓后壁上部保存不好,依稀可见云气纹[18]。

二是新出现了历史故事和反映现实生活及现实中走兽禽鸟的内容。历史故事的内容在洛阳烧沟61 号壁画墓前后室之间隔墙的横额上有所表现。其中右侧空心砖上绘有“二桃杀三士”的故事,左侧画面目前说法不一。西安地区的4 座壁画墓则集中表现了现实生活和现实中的动物的内容,如:西安交通大学壁画墓中东、西、北壁下部绘有虎、猛禽、鹿、鹤、天鹅、雉鸡等动物[16]。 西安理工大学壁画墓东壁绘狩猎、车马出行的内容,西壁绘欣赏乐舞、斗鸡的内容[17]。 (图3)曲江池1 号墓的墓道及墓室东、西、南三壁的生土壁上分别绘有犀牛、黄牛、马、鱼等动物[2]。 曲江翠竹园壁画墓彩绘帷幔之下图绘人物近40 个,为日常的生活场景[18]。(图4)

图3 西安理工大学墓主室壁画局部展开图

在图像系统的构成上, 显然这一阶段变得更加简略, 在某种程度上也与上述内容题材的变化相关。 上阶段图像系统在构成上首先是驱邪打鬼的画面,进而进入脊顶引导升仙的画面,由一支复杂的引导升仙队伍组成, 画面中包含了由阴向阳的递进关系,最终在末端宣布墓主人升仙成功。而到了这一阶段,这一体系变得简略。 如洛阳烧沟61 号壁画墓突出了打鬼驱邪,引导升仙仅仅以隔墙背面的乘龙羽人来表示, 没有庞大的引导队伍。 而脊顶的瑞云、日月星象的画面可视为升仙的最终目的地。 西安交通大学壁画墓和西安理工大学壁画墓也是如此,后壁是引导图,墓门两侧表现的是镇墓辟邪的画面, 与烧沟61 号壁画墓相比,镇墓驱邪与引导升仙在这里已经没有了必然的因果关系。 券顶上的日月星象和各种灵物组成的天堂仙界则是后壁引导升仙的目的地。 在壁画的布局和构图也较上一阶段有显著的变化:上一阶段的长卷式构图已经衰落,代之而起的有横列式布局、对称性布局以及全景式布局[1]172等布局方式,画面的表现重点开始向下移动,使总体安排显得更加丰富。

三、西汉墓室壁画的地域分布特点及变化

随着近些年考古资料的不断丰富, 有学者按照出土壁画墓标本的数量和重要性将其分为中原地区、关中地区、东北地区、北方地区、河西地区、东方地区六区[19]。 这种总体性的分区方法固然对汉代墓室壁画的分区细化研究有重要的意义,然而就汉代墓室壁画自身的发展规律来说又带有一定的主观性和局限性。 对汉代墓室壁画做前后总体的考量, 可以发现墓室壁画出现的区域是随着时间有较大的扩展与变化,并存在主导的。笔者主张汉代墓室壁画的分区应该以分期为基础, 同时比较相互之间的异同、作用、影响,划分出主线。

西汉时期的墓室壁画数量较少, 分期较为简单,但仍然可以看出地域分布的前后变化,从上面的分期特点可以看出, 西汉早期仅在河南永城发现有1 处, 而到了西汉中晚期的前段扩展到了内蒙古和洛阳两地,数量有4 处;后段则集中分布在西安和洛阳两地, 壁画的数量和内容的丰富程度都得到了前所未有的发展。 西汉早期的柿园汉墓壁画以及中晚期前段内蒙古包头召湾51 号墓壁画带有更多的战国晚期和西汉早期其他丧葬绘画的特征, 其出现和分布带有或多或少的偶然性。 而西汉中晚期西安和洛阳成批出现的墓室壁画, 应该是这种新的丧葬图像形式的突破性发展,自此这种西汉早期新出现的丧葬绘画形式已经定型, 并且以西安和洛阳为中心的京畿地区成为其创作和繁荣的中心, 作为主导影响和推动之后汉代其他区域墓室壁画的出现和发展。 汉代墓室壁画的区域性其实经历了一条由零星分散到集中分布再到大范围的扩展这一发展脉络, 而西汉中晚期形成的西安和洛阳所在京畿地区的墓室壁画在这条发展脉络中一直是主线, 形成了汉代墓室壁画的单个区域主导的独特发展模式。

西汉中晚期西安和洛阳两地墓室壁画在内部的分布上具有不同程度的集中性。 西安发现的4 处墓室壁画分布区域具有明显的集中性,即主要集中在西安市南郊汉宣帝杜陵西北不远的区域之内[20]90。 而洛阳地区发现的6 处墓室壁画中有5 处有位置信息,其中卜千秋墓与烧沟61 号墓距离最近,约1 公里,据调查,早年被盗的“八里台”墓也在附近[7]10,三墓应处于同一墓葬区中。 而浅井头墓大体位于上述三墓西南约14 公里处,新安磁涧发现的壁画则位于三墓以西约30 公里处。三墓集中分布具有西安地区的集中性分布的特点, 另外2处墓葬分布相对较远,带有明显的分散分布特点。

四、西汉中晚期西安与洛阳墓室壁画的关系

西汉自武帝以后大一统的文化背景已经形成, 因此中晚期西安和洛阳成批出现的墓室壁画在各方面表现有很强的一致性, 但同时又由于两地存在各自不同的文化传统, 某些文化因素在两地的影响也有所不同, 使得两地墓室壁画又在不同程度上表现出了初步定型期的差异性。

就其阶段一致性而言,这一时期两地的汉墓壁画在内容布局、形式风格以及图像系统上都具有很多的共同点: 如在壁画图像的题材内容上,主要表现为阴阳五行图式下的天堂仙界、镇墓辟邪以及历史故事等[1]18。 在布局上,壁画重点表现在墓顶, 其布局多受阴阳学说相对法则的影响,较晚一点的壁画还出现了分栏的形式, 四壁、隔墙上的画面增多[21]。 在形式风格上,除具有早期楚地丧葬绘画的浪漫主义传统外,更多地表现了汉文化自身所具有的写实性风格。 而这些壁画墓的墓主人身份等级也具有很强的一致性,西安地区有墓葬资料的4 座壁画墓按墓圹的规模当归入到县令或稍高级别官吏[20]92。 洛阳卜千秋壁画墓从墓室规模、随葬品的数量和等级看来,很有可能是县级的地方官吏,秩不到两千石[4]147。 而另外有墓葬资料的浅井头和烧沟61 号壁画墓身份等级也与之相近。

差异性主要表现在壁画的布局和构图、 题材与内容以及内在的图像系统等方面。

第一,在壁画的布局和构图上,西安地区3 处第一类墓室壁画的布局与构图基本一致, 其最显著的特点就是分栏布局, 在墓壁和券顶之上分别表现不同的内容, 在墓室门内两侧还表现为镇墓护卫的图像。 而券顶上的主体壁画又采用了全景式布局。 洛阳地区3 处第一类墓室壁画的主体壁画均分布于墓室顶脊及两侧的斜坡上, 且均作长卷式构图,具有很强的情节性。 另外,在墓门及隔墙的门额上也分布有壁画, 而在墓门两侧和左右墓壁上则没有壁画。 其他3 处第二类壁画虽然不够完整,但壁画的布局区别也不会太大。关于造成这种布局差异的原因在一定程度上与这一时期两地承载壁画的墓葬的形制不同有关, 另外还与两地壁画所表现的内容的差异以及图像系统的内涵不同相关,这个问题值得进一步深入探讨。

第二,在壁画的内容上,两地的不同主要反映在西安地区3 处第一类墓室壁画中有关现实生活的场景和现实中动物的内容在洛阳地区是没有的。如西安理工大学壁画墓车马出行、狩猎、斗鸡、宴饮等内容。 曲江翠竹园壁画墓帷幔下人物近40个,为贵族日常的生活场景。西安交通大学壁画墓中红格子以下的部分,在流云之间填充各种走兽、飞禽,应为现实生活中的物象。而在洛阳地区与现实有关联的内容仅有历史故事, 这些内容往往具有较强的现实情节性。如洛阳烧沟61 号壁画墓中的“二桃杀三士”“孔子见老子”等画面,这些内容反映的是过去的伦理观念, 与上述西安地区反映现实物象的内容不同。

第三,作为反映引魂升仙、天堂仙界、镇墓辟邪等内容的主体壁画在具体物象的构成和细节的表现上也有很多不同。首先,西安地区天堂仙界的构成比较复杂,内容和物象比较丰富,有日月、星辰、云气、各种灵物人物组成的星座以及四神、仙鹤、鸿雁、凤凰等。 而洛阳地区天堂仙界的内容显得要简单许多,往往只有瑞云、星象、日月等内容。其次, 洛阳地区的引魂升仙情节的图像要显得复杂些,常见的有伏羲、女娲、蓐收、句芒、西王母、羽人等传统的神话人物,还有蜚廉、枭羊、黄蛇、龙、虎、朱雀、九尾狐等瑞禽神兽,这些物象构成一组庞大而复杂的引魂升仙队伍。 而西安地区引魂升仙的内容往往仅有乘龙羽人、蛇、仙鹤等组成简单的引导队伍。 再次,在镇墓辟邪内容的表现上,西安地区仅有墓门左右的龙虎或门吏。 洛阳地区除龙﹑虎等瑞兽外,还有方相士打鬼、虎嗜旱魃等内容,物象更加丰富。

第四, 在整个壁画图像系统的构成上两地也有一定的差异。 西安地区3 处第一类墓室壁画图像系统的构成基本一致。 墓门两侧为镇墓辟邪的内容, 墓室左右两侧下部均为反映现实或与之相关的内容, 而由墓室后壁上部壁画和券顶壁画共同组成了主体壁画,其图像系统也较为简单,即由后壁的仙人、 灵物引导墓主人灵魂飞升到墓顶各种物象组成的天堂仙界。相比之下,洛阳地区墓室壁画的图像系统则较为复杂, 在引导墓主人灵魂之前,还有一个打鬼驱邪的过程。 打鬼是手段,是为升仙扫清道路,升仙是目的,打鬼和升仙是因果关系[7]20。 打鬼驱邪之后再由各种仙人灵物引导墓主人飞升,最终到达天堂仙界,完成这一图像系统。此外,在洛阳地区汉墓壁画中,引导升仙与天堂仙界的图像没有像西安地区那样完全分开, 而是往往只采用一幅简单的长卷式构图,引导升仙与天堂仙界的内容在表现上区分得也不是很明确,可以认为引导升仙的神人、 瑞兽是引导队伍中的组成部分,也可以把它们看成天堂仙界的组成部分。

第五,壁画艺术风格和水平有一定差别。 西安地区墓室壁画的艺术表现显得更多样一些,既有简洁大气、 雄浑质朴的汉代壁画的一般特征,又有构图准确严谨﹑画面写实的工笔特点[22]。 洛阳地区由于表现内容的不同,相比之下浪漫主义色彩要更浓厚一点,在具体物象的表现上较之西安地区也显得更为灵动活泼一点,受荆楚丧葬绘画的影响还比较大。 但总体上通过布局、构图、技法等绘画要素的对比,西安地区的总体艺术水平明显高于洛阳地区,显示出西汉都城区域文化和艺术的先进性。 有学者认为尽管洛阳地区墓葬壁画出现较早,发现数量较多,但西汉时期艺术成就最高、 演进速度最快的地区应是京都长安[23],目前西安地区发现的几处壁画显然可以支持这一论断。

五、西汉墓室壁画在早期丧葬绘画和汉墓壁画发展中的地位与作用

丧葬绘画从目前的发现来看,最早产生于战国中晚期的楚地, 之后在西汉早期继续发展,先后在长沙、山东等地出土有数幅帛画。 而同样在西汉早期出现的河南永城柿园汉墓壁画直接吸收和继承了战国中晚期楚地丧葬绘画的各种要素,另外还借鉴了同时代的其他丧葬绘画,尽管目前在西汉早期尚属孤例,但仍能发现在一些方面表现的创新之处,开创了墓室壁画这一新的丧葬艺术形式,对西汉中晚期墓室壁画的发展产生了重要影响。

西汉中晚期墓室壁画经历了初步的发展并且最终定型, 不仅成批地出现在西安和洛阳地区,在数量和分布上明显优于以往,而且更为重要的是,许多相关内容在这一时期已经形成。 这一时期的墓室壁画是整个西汉丧葬艺术的典型代表,所处的时期正是战国中晚期一直到东汉时期丧葬绘画发展中承上启下的重要阶段,在丧葬艺术的发展中充当了重要的角色。 一方面,在吸收和借鉴战国中晚期到西汉早期以来各种丧葬绘画的基础上予以必要的整合和修改,从而形成了自身的一套图像范式,相对于西汉早期的柿园汉墓壁画是一种突破性的发展,并在诸多方面表现出了前所未有的复杂性和进步性。 另一方面,在这一时期形成了以西安和洛阳为中心的京畿地区汉代墓室壁画创作和繁荣的局面,成为汉代墓室壁画发展的主线,形成的各种丧葬绘画的要素和观念对之后东汉时期的墓室壁画的发展产生了重要的影响。 以至于到了东汉中晚期,汉墓壁画的创作无论是在数量和分布上还是在壁画的内容与蕴含的观念上,都获得了最大程度的发展,成为汉墓壁画发展的鼎盛期。

六、西汉墓室壁画出现和发展的背景与条件

墓室壁画在西汉早期出现, 到西汉中晚期发展并定型, 并不是偶然的。 从丧葬制度的连续性看, 上文述及的战国中晚期以来其他丧葬绘画的发展是其直接动因。除此之外,还有更为深刻的历史背景、条件和思想渊源,概括起来主要包括以下五个方面。

1.汉代社会政治、经济状况是其出现和发展定型的基础。 西汉早中期,政治、经济状况逐渐得到了巩固和发展, 到了西汉中晚期时已经相当稳固和繁荣, 为这一时期汉墓壁画的出现准备了最基础的物质条件。 而西汉中晚期以西安和洛阳为中心的地区成批出现了墓室壁画, 并且在之后的二百余年中引领了汉代墓室壁画创作和发展的潮流, 在很大程度上与两地在西汉的社会政治、经济、文化地位密切相关。

2.西汉墓葬形制的变革是其最基础的载体条件。从西汉前期开始,椁墓自身的变化导致了由椁墓向室墓的转变, 经中期逐渐完善至后期走向定型化[24]。 正是这种横穴式室墓的出现,导致了汉代墓葬的一种全面“第宅化”趋向[25]。 而这种“第宅化” 趋向在墓室内部构造上的一个很重要表现就是墓室内部空间的显著增大, 为大面积的墓内壁画的绘制和创作提供了必要的载体。

3.西汉时期绘画艺术的发展繁荣是其必要的技术条件。 西汉从早期到中晚期宫室壁画逐步发展并繁荣,其绘制技法、形式布局、内容题材等方面都有可能对同时期的墓室壁画产生影响。 而西汉中晚期墓葬的“第宅化”趋向,使得墓葬的整体结构模仿地上的阳宅时, 作为地上建筑组成部分的壁画,就很自然地影响到了地下的墓葬[26]。 除此之外,同时期的工艺性绘画以及以缣、帛为载体的图画也经历了发展繁盛的历程, 尽管这些绘画形式与墓室壁画之间并无直接和必然的联系, 但墓室壁画的各种技术条件都有可能在这些绘画形式的创作中得到锻炼并发展成熟。

4.西汉时期出现的不同阶层的绘画从业人员是其创作和产生的主体条件。 西汉绘画艺术的繁盛必然有与之相对应的创作主体, 从现有的资料来看,大体已经形成了宫廷画工、士人画家和民间画工三个阶层。 其中分布最广的应是各地的民间画工, 他们在推动汉代墓室壁画发展中起着决定性的作用, 他们的创作直接决定了墓室壁画的外在表现形式与内在的艺术水平。 尽管上述这三类绘画主体属于不同的社会阶层, 但他们在绘画艺术上彼此之间应该存在着影响与交流。 同时前两类主体也很有可能直接或间接地参与了个别具有较高艺术水平的墓室壁画的创作。

5.西汉中晚期逐步完善的社会意识形态和日益丰富的各种思想观念是其内在动因。对此不少学者在不同层次都已展开了系统的论述,墓室壁画作为西汉新出现的一种丧葬习俗,最直接反映出的是敬天思想与生死观、死后世界与鬼神观[4]245-254。 同时更是早期中国人的灵魂观念、先秦以来的道家思想与神仙信仰以及阴阳五行观念与天人感应[1]115-126等思想观念逐步完善和发展的产物。这些思想、观念、信仰等与西汉墓室壁画密切相关,其中的一部分成为西汉墓室壁画出现、 发展并且定型的内在动因。

七、结语

对于西汉墓室壁画的认识和研究随着考古资料的增加而不断深入,早年研究中,洛阳地区得到了极大关注。 近些年来西安地区发现的西安理工大学和曲江翠竹园2 处重要的西汉墓室壁画,大大提升了该地区墓室壁画在汉墓壁画研究中的地位,以往许多的认识与观点得以刷新甚至改写。笔者认为至少在西汉时期西安与洛阳地区的墓室壁画具有几乎同等重要的地位, 在某些方面西安地区甚至表现出更多的进步性与创新性。 综观整个西汉时期,西汉早期的资料仅有孤例,尽管开创了墓室壁画这一新的丧葬艺术形式, 但就一座墓来说,很难反映出西汉早期墓室壁画的全貌。鉴于目前西安地区西汉中晚期墓室壁画的发展程度,随着考古工作的不断开展和深入, 发现更多西汉早期墓室壁画的可能性非常大。 西汉时期的墓室壁画是汉代墓室壁画发展的重要时期,经历了开创﹑发展以至定型, 并形成了西安和洛阳所在的京畿地区这一壁画创作的中心, 继续推动新莽至东汉时期各地墓室壁画的发展与繁荣。