几种可循环利用基质对水蕨栽培的改良作用

谢东升 曾浩光 陶杰 余小玲 徐蕾 陈红峰 王发国

摘要:为研究几种可循环利用基质对植物生长的改良效果,以水蕨实生苗为材料,选用菇渣、水稻秸秆、赤玉土、泥炭土、河泥等几种基质混合对水蕨进行单独处理和混合栽培,并统计各基质处理下的水蕨生物学和生理指标。结果表明,氮、磷、钾对水蕨的生长均有不同程度的影响,磷素直接影响水蕨的生长发育速度,钾有效促进水蕨对氮的代谢和叶绿素的合成;单一栽培基质泥炭土和菇渣能为水蕨提供充足的有机物质和无机盐类,对水蕨的改良效果最好;混合基质对水蕨的改良效果普遍优于与其对应的单一基质,其中菇渣+泥炭土、赤玉土+泥炭土和赤玉土+菇渣的混合基质对水蕨株高、基径、叶数有更明显的促进作用。

关键词:水蕨;可循环基质;基质改良;菇渣;水稻秸秆;赤玉土;泥炭土

中图分类号: S682.320.4文献标志码: A文章编号:1002-1302(2021)02-0097-07

收稿日期:2020-04-26

基金项目:广东省自然科学基金(编号:2015A030308015);广东省东莞市麻涌镇农业技术服务中心委托项目(编号:Y841051001)。

作者简介:谢东升(1994—),男,山东青岛人,硕士研究生,主要从事园林植物与观赏园艺研究。E-mail:1160651768@qq.com。

通信作者:王发国,博士,副研究员,硕士生导师,主要从事植物分类与资源保育研究。E-mail:wangfg@scbg.ac.cn。

随着设施园艺的迅速发展,无土栽培技术作为花卉、蔬菜及其种苗生产的重要基础,被越来越多地应用到大面积工厂化生产中,成为发展高效农业的重要途径[1]。然而我国设施园艺发展起步较晚,大部分园艺栽培基质依赖进口,且配方单一,本土基质的利用不足,进口基质大大提高了生产成本,致使我国的园艺栽培基质开发一直处于缓慢发展的状态[2]。泥炭以其理化性状优良、使用效果良好等特点,一直作为我国园艺栽培的传统基质,推进着南北地区设施园艺的发展,但泥炭是有限的天然资源,过量开采会破坏沼泽地的生态环境,且我国泥炭资源主要分布在北方地区,南北方的物料运输带来巨大的经济浪费[3]。因此,发掘新的可循环利用栽培基质、实现工农业废弃资源的再次利用,以期逐步替代泥炭土,成为解决栽培基质资源不足的问题,坚持可持續发展的必然趋势。

近些年来,新型基质材料不断被挖掘,在市场上流通开来。赤玉土是一种由火山灰堆积而成的,暗红色圆粒状的高通透性火山泥,因其无有害细菌、蓄水和排水能力强等特点常被人们用于沉水植物的栽培[4]。作物秸秆是农事生产产生的天然有机基质,取材容易、价格低、养分含量高[5],发酵后秸秆的木质素、纤维素等充分降解,理化性状表现良好[6],经过生物腐熟、堆沤后还田,同时补施一定量氮肥,可以很好地保留大田肥力,促进农田增收增产。菇渣是食用菌生产后的废弃培养物,含有丰富的有机物、微量元素和食用菌菌体蛋白[7],已经腐熟的菇渣的全氮量和有机质含量高,是一种能够取代泥炭的宝贵农业资源[8]。

水蕨(Ceratopteris thalictroides)隶属于水蕨科水蕨属(Ceratopteris),是一年生水生或湿生的同型孢子蕨类,漂浮或生于淤泥中,在我国主要分布于长江以南的各省区,被列为国家二级重点保护野生植物。水蕨的繁殖方式主要有孢子有性繁殖和利用株芽无性繁殖2种,在生活史中具有明显的世代交替现象,在遗传学、分子生物学和发育生物学的研究中起着重要的作用,是研究环境或者化学污染反应、器官分化、发育、性别决定、基因定位的良好材料。同时,水蕨具有很高的经济价值,既可以培养成供食用的水蕨菜,也可药用,有明目、清凉、活血、解毒的功效,可治痞积、痢疾、胎毒和跌打损伤等病症;作为一种非靶标水生植物,水蕨对监测农田水生环境等具有明显的作用[9-11]。但是近年来,该种的分布范围和数量不断减少,而环境因子和基质的营养水平是影响其分布的主要限制因子。本研究以水蕨为试验材料,选择用传统栽培基质泥炭土和以上几种新型园艺基质单一栽植或混合搭配栽植,探讨几种新型基质对水蕨生长的改良效果,以期得到逐步取代泥炭土的可能性,从而更好地扩繁和保育这一宝贵的珍稀蕨类。

1材料与方法

1.1试验材料

水蕨是水蕨科水蕨属植物,植株幼嫩时呈绿色,多汁柔软,由于水湿条件不同,形态差异较大,高可达70 cm。根状茎短而直立,以一簇粗根着生于淤泥(图1和图2)。叶簇生,二型。孢子囊沿能育叶的裂片主脉两侧的网眼着生,稀疏,棕色,幼时为连续不断的反卷叶缘所覆盖,成熟后张开,露出孢子囊。水蕨是国家二级重点保护野生植物,广泛分布于亚洲的热带亚热带地区,生长环境特殊,对干旱条件、除草剂、杀菌剂、重金属都较为敏感,生长发育对环境中的氮(N)、磷(P)元素反映明显,对检验本次试验基质的栽培效果具有一定的代表性。试验用苗选择3~4张新叶的水蕨幼苗,采自华南植物园科研区沟渠边,植株健康且长势基本相同。

1.2试验地概况

试验场地选择华南植物园科研区试验大棚,棚内搭建遮阳网,水分条件和光照度适宜,7—9月最高气温为33 ℃,最低气温为24 ℃,平均气温为 27 ℃,月平均降水量为216 mm,具有气温高、降水多、日照多、风速小等特点。

1.3试验方法

基质选择近几年市场上较流行的几种栽培土壤,包括水稻秸秆、菇渣、赤玉土和泥炭土等,并选择珍珠岩作为辅助基质,改良土壤孔隙度,配制表1中的10种单一或混合基质,用标签对各组做好标记。试验以在水蕨原生境采集的河泥作为对照组,其他9种栽培基质为试验组,每组9次重复。

1.4测定方法

1.4.1基质物理性质的检测试验开始,分别采集各处理组100 mL土样,测定其物理指标。容重、总孔隙度、非毛管孔隙度、毛管孔隙度、气水比等指标的测定采用荆延德等的栽培基质常用理化性质“一条龙”测定法[12],基质干容重采用环刀法测定。

1.4.2基质化学性质的检测试验开始和结束分别采集100 g土样,测定其pH值、电导率、有机质含量、碱解氮含量、有效磷含量、速效钾含量。用pH计(PHS-25型)测定基质的pH值,用电导率仪(DDB-303A)测定电导率,用重铬酸钾外加热法测定土壤有机质含量,用碱解扩散法测定土壤碱解氮含量,用NaHCO3 浸提-紫外分光光度法测定土壤有效磷含量,用乙酸铵浸提-火焰光度法测定土壤速效钾含量[13]。

1.4.3植物生物学指标的测定自2018年7月2日起,2周为1周期,观测并记录植物的株高、基径、叶片数、叶色等生物学指标,总共观测4次;试验中期,摘取生长良好的中上部成熟羽片,用萃取液(纯丙酮 ∶无水乙醇 ∶蒸馏水体积比为4.5 ∶4.5 ∶1,共 10 mL)浸提叶绿素,分光光度计上分别测定645 nm和663 nm处的吸光度(D),计算叶绿素a含量、叶绿素b含量和叶绿素总量[14]。

叶绿素a含量=(12.7D663 nm-269D645 nm)×V/(1 000m);(1)

叶绿素b含量=(22.9D645 nm-468D663 nm)×V/(1 000m);(2)

葉绿素总量=(20.2D645 nm+802D663 nm)×V/(1 000m)。(3)

式中:V为浸提液的最终体积(mL);m为叶片鲜质量(g)。

1.5数据处理与分析

数据分析采用SPSS 22和Excel 2016软件进行分析处理。

2结果与分析

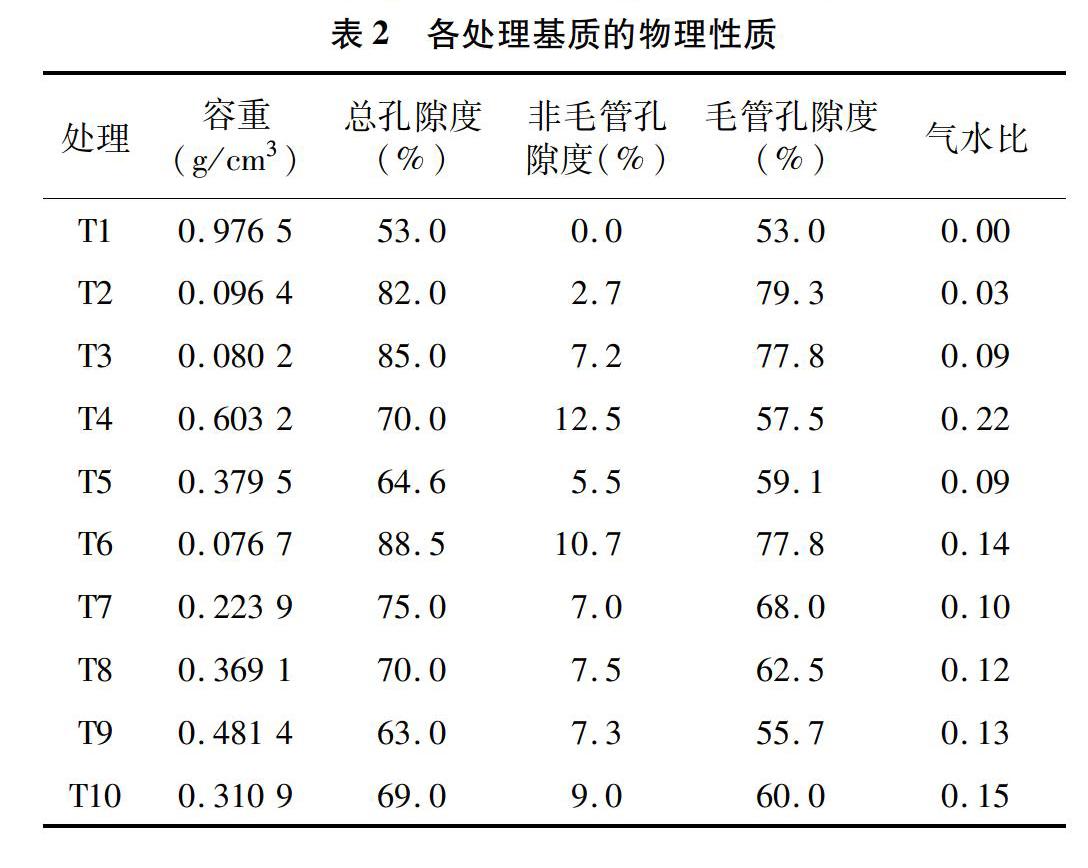

2.1各基质物理性质指标分析

由表2可知,不同基质的容重表现不同,试验中各基质的容重表现为T1>T4>T9>T5>T8>T10>T7>T2>T3>T6,其中对照组河泥的容重高达 0.976 5 g/cm3,远高于其他各处理,水稻秸秆和泥炭土混合基质的容重最小,为0.076 7 g/cm3。相比于对照组,不同基质的土壤孔隙度各有差别,但均高于河泥的土壤总孔隙度,各基质的土壤总孔隙度表现为T6>T3>T2>T7>T4=T8>T10>T5>T9>T1,其中水稻秸秆和泥炭土地混合基质的总孔隙度最高,达88.5%,河泥的总孔隙度最低,为530%。在本次试验中,各基质的气水比表现为 T4>T10>T6>T9>T8>T7>T3=T5>T2>T1,其中赤玉土基质的气水比最高,达0.22,远高于河泥的气水比,各基质的水蕨均能保持良好生长。

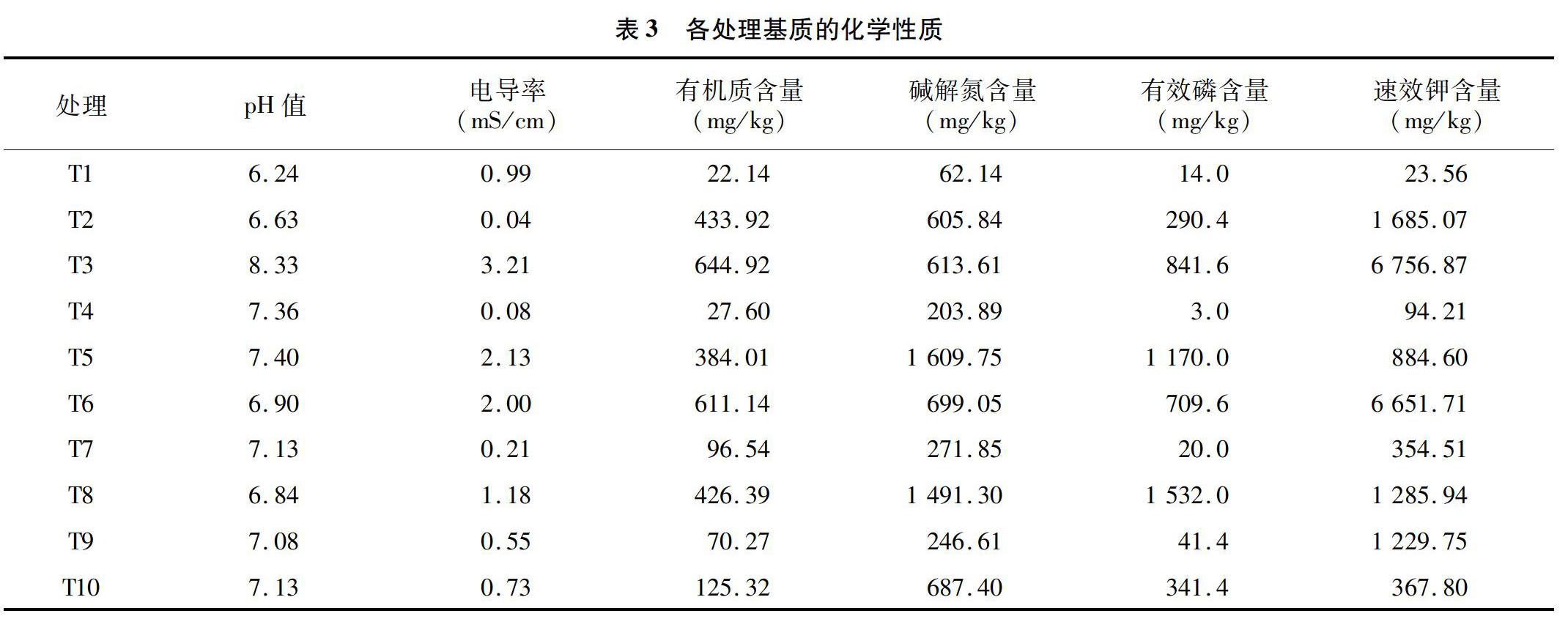

2.2各基质化学性质指标分析

由表3可知,不同植物对基质的pH值要求各不相同,试验中水蕨生长环境的pH值一般维持在 6.24~8.33,各基质的pH值具体表现为T3>T5>T4>T7=T10>T9>T6>T8>T2>T1,且各单一基质和混合基质的pH值均高于河泥。电导率反映基质的养分供应潜力,也能反映植物受离子胁迫的程度,各基质的电导率也表现出差异,具体表现为T3>T5>T6>T8>T1>T10>T9>T7>T4>T2,其中水稻秸秆基质和菇渣基质的电导率较高,分别为3.21、2.13 mS/cm,泥炭土基质的电导率最低,为 0.04 mS/cm。

有机质成分较复杂,其主要成分为碳和氮的有机化合物[15],各处理的有机质含量表现为T3>T6>T2>T8>T5>T10>T7>T9>T4>T1,其他处理均高于有机质含量为22.14 g/kg的河泥,其中,水稻秸秆+珍珠岩基质的有机质含量最高,达64492 mg/kg,远高于其他基质。各基质的碱解氮含量表现为T5>T8>T10>T6>T3>T2>T7>T9>T4>T1,各处理组均明显高于对照组,尤其是菇渣+珍珠岩处理的碱解氮含量高达1 609.75 mg/kg。各基质的有效磷含量表现为T8>T5>T3>T6>T10>T2>T9>T7>T1>T4,除T4处理外,各基质的有效磷含量均高于对照组,其中,菇渣+泥炭土+珍珠岩混合基质的有效磷含量最高,为1 532 mg/kg,且高于其对应的单一基质T2和T5处理;T4处理的有效磷含量最低(3.0 mg/kg),仅为河泥的21.43%。各处理基质的速效钾含量表现为T3>T6>T2>T8>T9>T5>T10>T7>T4>T1,在各基质中,水稻秸秆基质的速效钾含量最高,为6 756.87 mg/kg,远高于其他单一基质;而原生境河泥(T1)处理的速效钾含量最低,仅为23.56 mg/kg。

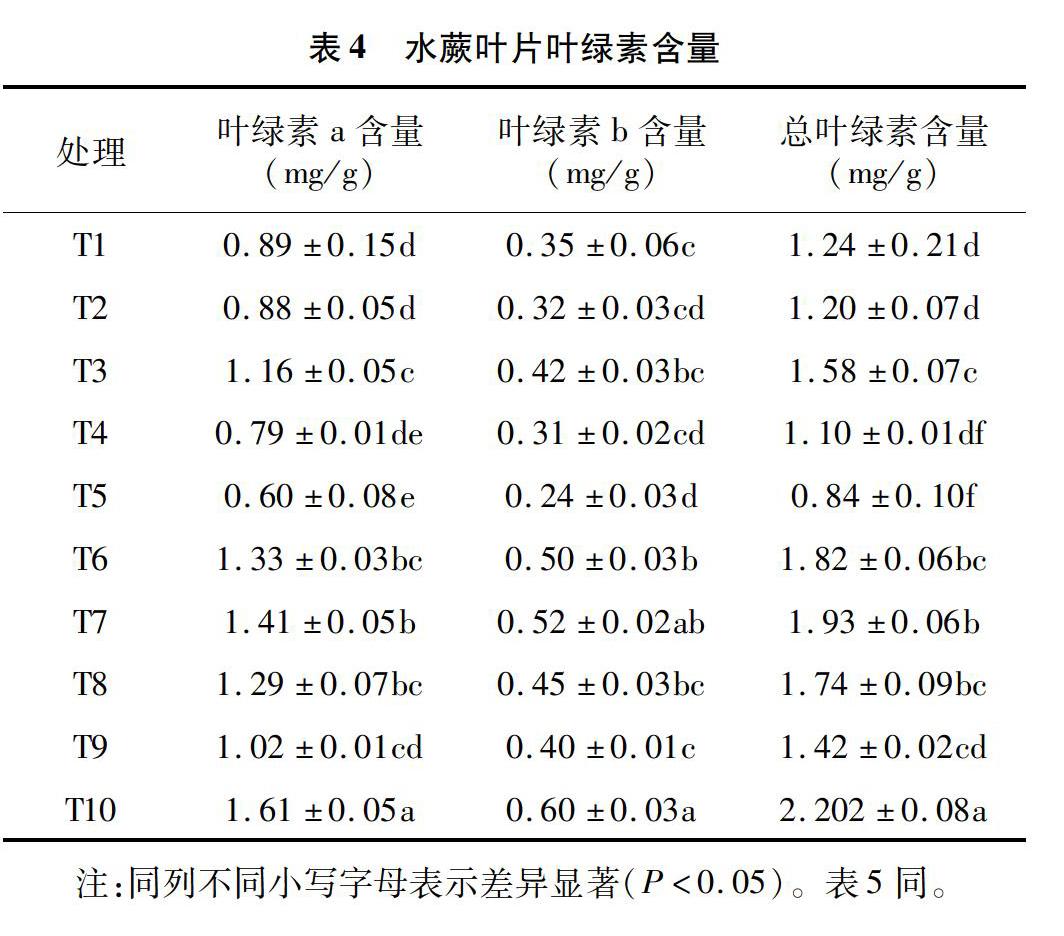

2.3水蕨叶绿素含量变化

各基质栽培水蕨的总叶绿素含量表现为T10>T7>T6>T8>T3>T9>T1>T2>T4>T5(表4),各基质的叶绿素a含量和叶绿素b含量均与总叶绿素含量表现一致。各单一基质中,除水稻秸秆基质外,其他基质培养的水蕨叶绿素含量普遍较低,而混合基质处理的叶绿素含量除T9处理外均显著高于河泥处理(P<0.05)。

2.4水蕨生长指标的变化

由表5可知,各处理对水蕨的株高、基径、叶数均有明显的影响。单一基质中,只有T2处理的株高、基径和叶数均显著高于对照,对水蕨的生长有明显的增益;T5处理在叶数和株高方面,对水蕨生长效应的提高并不显著,但能有效提高水蕨茎径的增长。而混合基质对水蕨各生长指标的改善普遍优于单一基质的效应,株高、基径和叶数都有增长,其中T7、T8、T9处理的水蕨植株株高较高;T7、T9处理的水蕨基径的增长相较于其他各处理有明显提高;T7和T10处理对水蕨叶数积累有明显促进作用。

2.4.1水蕨基径指标变化由图3可知,除第1次统计(7月2日)外,各处理的水蕨基径在其余时间段内都表现出明显差异,并在8月3日,各处理的水蕨基径明显高于T6处理,部分存在极显著差异(P<0.01,差异显著性分析未列出,下同)。除赤玉土+珍珠岩外,各处理的水蕨基径都能达到或高于河泥栽培的水平,单一基质中,T1和T2处理的水蕨最先长至成熟,并明显优于T3和T4处理的水蕨,T5处理的水蕨起初表现一般, 但之后快速生长,基径增长至2.41 mm;T4处理表现最弱,在初期小幅增长后,水蕨的基径缓慢下降。混合基质较处理组表现也各有不同,T7和T9处理的水蕨生长得最快最好,在60 d内,水蕨基径分别达到2.85、304 mm;T10混合基质的水蕨基径增长缓慢,但在试验末期也能达到对照组的水平。

2.4.2水蕨株高指标变化由图4可知,各处理的

水蕨株高增长明显,试验后期,不同处理的水蕨因不同程度的茎倒伏、弯折和植物本身进入发育期,株高的增长速度变慢,这可能与基质中氮素含量偏高有着密切关系。单一基质对水蕨株高的影响各不相同,整体表现为T2>T4>T5>T1>T3,泥炭土对水蕨株高的改良效果最为明显,60 d内株高可达21.48 cm;水稻秸秆基质表现最弱,在第4次监测时,达到9.94 cm,随后弯折、倒伏,进入枯萎期,这与水稻基质中速效钾含量过高有着密切的关系。混合基质对水蕨株高的改善效果均优于对照组,T7、T8处理对株高改善最为明显,两者株高均能达到20 cm。

2.4.3水蕨叶数变化由图5可知,不同基质间水蕨叶数在试验中期具有明显差异,在试验末期各处理组叶数趋于一致。单一基质中,T1、T2、T4处理的水蕨叶数最先累积到7张左右,而T3、T5处理的水蕨叶数积累较慢;T7、T8、T9、T10混合基质较单一基质能更快地促进不育叶等营养组织的建成,但随着后期不育叶的枯萎,能育叶的长成,叶数会有减少趋势,并稳定在7张左右。

3结论

试验严格控制光照、水分,而在满足水分供应充足的前提下,光照对水蕨的生长没有明显的限制作用,因此影响各基质水蕨长势不同的主要因素集中在各基质的物理和化学性质上。

3.1不同基质物理性质对水蕨生理指标的影响

土壤容重反映土壤结构、透气性、透水性能及保水能力的高低,适宜的土壤容重能为根系的呼吸和伸展提供有利条件[16],而植株在 0.1~0.8 g/cm3的范围内可以良好生长[17];土壤孔隙是容纳水分和空气的空间,也是植物根系伸展和土壤动物及微生物活动的地方,适量的孔隙可以满足作物对水分和空气等的需求,有利于根系的伸展和活动[16],理想基质的总孔隙度应该处于70%~90%之间;气水比常用1 kPa时气体和液体部分的比率来表示,二者比例在1 ∶1.5~1 ∶4.0时作物均能良好生长[18]。而试验中水蕨实际生长的土壤容重、总孔隙度、气水比范围均超过大部分植物理想土壤物理性的下限和上限。进一步说明土壤容重、总孔隙度和气水比对水蕨的生长没有明显的抑制作用,土壤容重较高和孔隙度较低的河泥和土壤孔隙度较高的菇渣也能满足水蕨的生长,这可能与水蕨本身适应湿润的环境,且能将根系伸展到地表以上维持正常呼吸作用有关。

3.2不同基质的化学性质对水蕨的生理指标影响

3.2.1各基质的pH值、电导率对水蕨生理指标的影响王玉芳对水蕨原生环境的pH值进行研究发现,水蕨生长环境的pH值一般维持在5.5~7.0之间[9]。试验中,水蕨在pH值为6.24~7.40范围内生长良好,但T3处理的pH值高达8.33,明显高于其他各组基质,T3处理水蕨的基径、叶数、叶绿素含量与对照组相当,但在株高上受到严重抑制,表明水蕨适宜生长在中性偏酸性的环境。

电导率反映基质的养分供应潜力,较高的电导率有时反映基质含有较多的有效养分,但有些作物对盐分较为敏感,过高会引起植物的离子胁迫,影响植物生长[17],大多数植物在0~2 mS/cm的环境下是不受影响的,而在2~4 mS/cm的环境下部分盐敏感植物可能会受到影响[19]。各基质中,电导率与水蕨的株高呈负相关(P=0.09),水蕨株高会随着电导率的增高而呈现降低的趋势,水稻秸秆基质的电导率高达3.21 mS/cm,明显高于其他各组处理,推测T3处理的含盐量较高,已经对水蕨构成离子胁迫,引起水蕨长势不良。

3.2.2各基质的有机质对水蕨生理指标的影响有机质成分复杂,土壤中的一部分有机质可以呈水溶态直接被高等植物吸收[20],另一部分则是在分解过程中释放维生素、氨基酸、激素等物质供应给植物和土壤微生物[21]。有机质可以增加土壤有机碳的含量和CO2释放量,为微生物的生长和植物的光合作用提供丰富的碳源。此外,土壤有机质中含有丰富的大量元素,土壤中20%~70%的磷以及95%的氮和硫都来源于有机质[22-23]。各处理的有机质含量均高于对照组,且各基质的有机质含量与基质中的碱解氮含量呈现正相关关系,与有效磷含量呈现显著正相关性(P<0.05),与速效钾含量呈现极显著正相关性(P<0.01)。在本次试验中,对照组的有机质含量为22.14 mg/kg,氮磷钾含量也都维持在较低的水平,说明水蕨能在比较贫瘠的土壤或水生环境下正常生长,而基质中有机质含量的提高会不同程度促进植物的生长,提高水蕨植株长势。

3.2.3各基质的氮素对水蕨生理指标的影响氮素是植物生长发育的必需元素,它的丰缺直接影响植物细胞结构的建成、物质能量代谢、光合呼吸等生命活动的进行。植物体内的氮素缺失,会引起植物弱小、叶片发黄、分枝减少、产量降低等;氮素过多,会引起植株颜色较深,贪青晚熟,枝叶徒长、易倒伏[24]。單一基质中,T2和T5处理相比于其他单一基质(T3处理除外),氮素的含量明显较高,能促进水蕨株高快速增加、基径增粗,最先进入生殖期;氮素对各单一基质水蕨的叶绿素积累没有表现出明显规律,只是T5处理的叶绿素a、叶绿素b、总叶绿素的含量低于对照组和其他各处理组,但T5处理的碱解氮含量明显高于其他各单一基质,根据水蕨的实际长势情况推测可能由于T5处理的水蕨提高了叶片面积,却降低了群体的透光率、气孔导度和胞间二氧化碳浓度,而过量的氮素会抑制植物对其他元素的吸收,抑制叶绿素含量的提高,这也与刘佳等的试验结果[25-27]一致;T3处理的各化学指标表现较好,但长势最差,可能是由于基质有机质含量达到644.92 mg/kg,碱解氮含量为613.61 mg/kg,碳氮比大,使得基质中有机质分解快、土壤性质不稳定、微生物群落强烈变化而不利于植物根系对N、P、钾(K)的吸收[18]。混合基质会平衡单一基质中亏缺或富余的氮素,都对植物的生长有一定的促进作用,而T8处理的氮素明显高于其他混合基质,对水蕨的株高表现出明显的促进作用,但对基径和叶数提升不明显。

3.2.4各基质的磷素对水蕨生理指标的影响磷是核酸、核蛋白、磷脂和许多辅酶的重要组成成分,能参与糖类、脂肪及蛋白质代谢,并促进糖类运输,对细胞渗透势的维持有一定作用;磷参与能量的代谢,参与细胞分裂和分生组织的发育[28]。缺磷时植株瘦小,分蘖或分枝减少,叶色呈暗绿色或紫红色,开花期和成熟期均延迟,加重其他环境因子的胁迫效应。磷肥过多会引起叶片产生小焦斑,阻碍植株对硅的吸收,造成对其他元素的缺素症[29]。T4处理的各化学元素都较低,而有效磷的含量远低于河泥,该组水蕨一直呈现叶片发黄、植株不高的生长状态,生长缓慢,直至试验末期出现孢子叶才有所改善;T5处理的有效磷含量高达1 170.0 mg/kg,远高于其他各单一基质处理组,该组水蕨叶片的叶绿素含量显著低于其他各组,推测磷元素的超量会影响叶绿素的合成,这与杨柳等的试验结果[17]一致。混合基质对水蕨的改良作用都优于其对应的单一基质,T8处理中的有效磷含量与T5处理相当,但经过有机质、氮素、钾素的调节,T8处理的各项指标都有明显改善。

3.2.5各基质的钾素对水蕨生理指标的影响钾能够维持叶细胞的渗透势,使叶绿素不受破坏,同时钾作为60多种酶的活化剂参与叶绿素的合成过程,保证植物光合作用的进行[30-31]。钾肥的适量添加能够提高植物叶绿素含量,钾肥过量也会显著降低植物的株高、茎粗,使叶片光合作用受到抑制,产量降低。缺钾时,植物抗旱、抗寒性降低,植物茎秆柔弱,易倒伏,叶色变黄,叶缘焦枯,生长缓慢[24]。过量或过低的钾元素都会抑制植物对氮素的吸收和利用。T3处理的速效钾含量达6 756.87 mg/kg,水蕨叶片叶绿素含量相比于其他单一基质处理显著提高,这可能是由于钾元素促进光合作用产物向贮藏器官中运输,增加“库”的贮存,但同时过量的钾元素抑制了水蕨的光合作用,不利于水蕨株高、基径等指标的提高,这与何志刚等的研究结果[32]一致;原生境河泥T1处理的钾元素含量为23.56 mg/kg,并未对水蕨的生长产生明显的抑制作用,可见少量的钾元素即可满足水蕨的正常生长。混合基质对水蕨的改良作用都优于其对应的单一基质,T6处理中的速效钾含量与T3处理相当,但经过有机质、氮素、磷素的调节,T8处理的各项指标均有些许改善。

4讨论

水蕨作为热带亚热带广布蕨类植物,叶型多样、形态奇特、颜色翠绿,具有很高的观赏价值;此外全株可供药用,茎叶入药可治胎毒,消痰积;嫩叶可作蔬菜。但水蕨对生长环境具有特殊的要求,丰富的氮、磷、钾能促进水蕨的生长,但重金属和污染会强烈影响水蕨的生长。本次研究利用新的可替代栽培基质,探索水蕨应用于园林观赏的可能性。结果发现,磷作为限制水蕨生长的主要环境因子,强烈影响其生长发育速度、光合和呼吸作用以及氮素的代谢,有效磷含量在3 mg/kg左右就表现出明显的抑制作用。土壤中的氮元素和鉀元素能有效改善水蕨的营养环境,促进植物的光合作用和个体的快速建成,但氮素过量会引起水蕨徒长,易倒伏;钾素过量会影响水蕨的光合作用。

菇渣作为水蕨的栽培基质具有很大潜力,不仅为水蕨提供丰富的氮磷钾,还能起到保水和抗板结作用,能有效促进水蕨的快速生长和孢子形成。

混合基质会有效平衡基质中各元素的含量,弥补单一基质某种元素含量过高或过低的缺点,赤玉土和水稻秸秆虽然作为单一基质没有传统泥炭土的效果好,但经掺加泥炭土和菇渣进行改良,也能使水蕨生长旺盛。因此减少对泥炭土的开发和浪费,采用混合基质的折中办法,在稳定和提高水蕨产量和景观效果的同时,用可循环利用的植物性基质和天然无机材料逐步替代泥炭土,保护不可再生资源。

参考文献:

[1]王拉花,杨秋生. 新型园艺栽培基质研究进展[J]. 河南农业科学,2015,44(3):9-13.

[2]罗爱玲. 新型园艺栽培基质研究进展[J]. 农业开发与装备,2017,23(8):39.

[3]郭世荣. 固体栽培基质研究、开发现状及发展趋势[J]. 农业工程学报,2005,21(增刊1):1-4.

[4]徐强,张沛东,涂忠. 植物基质栽培的研究进展[J]. 山东农业科学,2015,47(3):131-137.

[5]Belal E B,El-Mahrouk M E. Solid-state fermentation ofrice straw residues for its use as growing medium in ornamental nurseries[J]. Acta Astronautica,2010,67(9):1081-1089.

[6]Velazquez-Cedeno M,Farnet A M,Mata G,et al. Role of Bacellus spp. in antagonism between Pleurotus ostreatus and Trichoderma harzianum in heat-treated wheat-straw substrates[J]. Bioresource Technology,2008,99(15):6966-6973.

[7]张金霞,陈强,黄晨阳,等. 食用菌产业发展历史、现状与趋势[J]. 菌物学报,2015,34(4):524-540.

[8]胡英强,徐逸寒. 菇渣用于生产水稻育苗基质的研制及其应用推广[J]. 南方农业,2018,12(27):3-4.

[9]王玉芳. 野生水蕨菜栽培技术[J]. 广西园艺,2008,19(6):55,57.

[10]杨逢春. 水蕨的栽培[J]. 中国花卉园艺,2011,11(2):29.

[11]田华林,朱雁,韦蓉静,等. 特色森林蔬菜——水蕨菜无公害栽培技术[J]. 中国林副特产,2008,22(5):45-46.

[12]荆延德,张志国. 栽培基质常用理化性质“一条龙”测定法[J]. 北方园艺,2002(3):18-19.

[13]马义胜. 铁皮石斛栽培废料和菇渣配制基质对草莓生长、产量及品质的影响[J]. 浙江农业学报,2018,30(7):1175-1181.

[14]徐文杰. 北京地区蕨类植物引种、栽培及繁殖技术的研究[D]. 北京:北京林业大学,2007 .

[15]Lumbanraja J,Syam T,Nishide H et al. Deterioration of soil fertility by land use changes in South Sumatra,Indonesia:from 1970 to 1990[J]. Hydrol Process,1998,12:2003-2013.

[16]王昊,马文礼,王世平,等. 基于欧李枝条的农林废弃物基质对番茄生长发育的影响[J]. 北方园艺,2019(16):7-16.

[17]杨柳,何正军,赵文吉,等. 不同栽培条件对红景天叶绿素含量的影响[J]. 安徽农业科学,2016,44(32):133-136,139.

[18]李天林,沈兵,李红霞. 无土栽培中基质培选料的参考因素与发展趋势(综述)[J]. 石河子大学学报,1999,3(3):250-257.

[19]于天仁. 土壤分析化学[M]. 北京:科学出版社,1988:274.

[20]班春果.土壤有机质对苹果幼树生长、生理及矿质元素吸收的影响[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2016.

[21]Nachimuthu G,King K,Kristiansen P,et al. Comparison of methods for measuring soil microbial activity using cotton strips and a respirometer[J]. Journal of Microbiological Methods,2007,69(2):322.

[22]Saikia P,Bhattacharya S S,Baruah K K. Organic substitution in fertilizer schedule:Impacts on soil health,photosynthetic efficiency,yield and assimilation in wheat grown in alluvial soil[J]. Agriculture,Ecosystems & Environment,2015,203:102-109.

[23]Duxbury J M,Smith M S,Doran J W,et al. Soil organic matter as a source and a sink of plant nutrients[M]//Colema D C,Oades J M,Uehara G. Dynamics of soil organic matter in tropical ecosystems. Honolulu:University of Hawaii Press,1989.

[24]马晟. 氮、磷、钾用量及施肥方式对茄子生育及产量和品质的影响[D]. 泰安:山东农业大學,2018.

[25]刘佳. 长期偏施氮肥对菜田土壤钙、镁、硫含量及番茄品质产量的影响[D]. 沈阳:沈阳农业大学,2017.

[26]Fang X M,Li Y S,Nie J,et al. Effects of nitrogen fertilizer and planting density on the leaf photosynthetic characteristics,agronomic traits and grain yield in common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.)[J]. Field Crops Research,2018,219:160-168.

[27]楚光红,章建新. 施氮量对滴灌超高产春玉米光合特性、产量及氮肥利用效率的影响[J]. 玉米科学,2016,24(1):130-136

[28]高云新,王成中,杨大海,等. 氮、磷、钾对水稻的生理作用[J]. 吉林农业,2012(1):70.

[29]乔振江,蔡昆争,骆世明. 低磷和干旱胁迫对大豆植株干物质积累及磷效率的影响[J]. 生态学报,2011,31(19):5578-5587.

[30]安琼,王丽敏,张鹏,等. 不同钾浓度对玉米幼苗生长的影响[J]. 中国农学通报,2011,27(5):115-119.

[31]杨阳,徐福利,陈志杰. 施用钾肥对温室黄瓜光合特性及产量的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2010,16(5):1232-1237.

[32]何志刚,娄春荣,王秀娟,等. 氮钾配施对设施番茄土壤微生物群落及土壤养分和盐分的影响[J]. 北方园艺,2017(9):148-153.姚鹏强,袁轶,程世平. 张良姜同源四倍体诱导[J]. 江苏农业科学,2021,49(2):104-107.