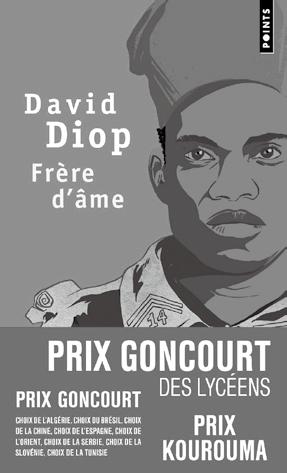

“一战”中被忽视的群体

陶沙

塞内加尔裔法国作家达维德·迪奥普创作的小说《灵魂兄弟》(2018)讲述了“一战”期间为法国作战的塞内加尔土著步兵的故事。主人公阿尔法·恩迪亚耶因战友马丹巴·迪奥普在冲锋中惨死而陷入复仇的疯狂。之后他被送到后方,在那里,他对故乡和往事展开回忆。小说的最后,马丹巴的灵魂在阿尔法的身体里重生,他们成为真正的灵魂兄弟。

这部小说的翻译出版让中国读者关注到一个特别的群体——“一战”期间来自法属西非洲的塞内加尔土著步兵。这些非洲士兵背井离乡为法国作战,却被不平等对待,领取远低于白人士兵的抚恤金。这是一个在历史上长期被忽视的群体。《灵魂兄弟》以塞内加尔黑人士兵的视角,洞察战争的不义,思考人性,探索一片不曾触及的人类精神领域,带给我们灵魂深处的震撼。

小说中蕴含大量文化符号和隐喻,涉及塞内加尔人的信仰、荣誉、风俗等。作者利用这些元素构建了主人公的精神世界,巧妙地营造了“一战”欧洲战场和战前西非故乡的时空交叠,构建了善与恶、美与丑、生与死、文明与野蛮、和平与战乱等多重对比。这些矛盾的两极相互碰撞、交织,融为一体,难解难分,呈现出塞内加尔人的生命张力。

关于宗教

塞内加尔94%的人口信仰伊斯蘭教,从童年开始就进行每天5次的礼拜和斋月的斋戒训练。伊斯兰教教义影响民众生活的方方面面,渗透到所有塞内加尔人的行为习惯和思维方式中。《灵魂兄弟》中描绘的西非家园——甘焦勒,充满浓郁的伊斯兰风情:娶了四个妻子的老人;在分别之际低声祷告,念诵《古兰经》长篇求护词的母亲;12岁就能背诵《古兰经》的马丹巴和15岁才能磕磕巴巴念出经文的阿尔法……除了伊斯兰教,拜物教的风俗也在小说中有所体现,比如书中反复出现的“噬魂者”、沃洛夫语“d?mm”(魔鬼、巫师)、河流女神玛·昆巴·邦,等等。

“献祭绵羊”是小说中一个充满宗教色彩的隐喻。它在阿尔法的意识中反复出现,“他被开膛破肚,肠子流了出来,仿佛献祭礼上被宰的绵羊”;“按照安拉的真意,假如那时的我跟现在的我一样,出于友谊,我会像宰献祭绵羊一样割了他的喉咙”;“当敌人第二次露出祈求的目光时,我割了他的喉,如同宰一只献祭的绵羊……就这样,我重新找回了人性”,等等。“献祭绵羊”与伊斯兰教最重要的节日——宰牲节有关。先知易卜拉欣按照安拉旨意献祭自己的儿子伊斯玛仪,在最后关头,安拉派天使送来一头羊代替牺牲。伊斯兰教创立后,穆斯林承认易卜拉欣并尊为圣祖。穆罕穆德在麦加传教时,真主降示:“我确已赐你多福,故你应当为你的主而礼拜,并宰牺牲。”在塞内加尔,人们普遍使用绵羊作为宰牲节祭品。对于陷入疯狂的阿尔法来说,战争变成了一场宗教仪式,战场上的士兵就是献祭的绵羊,魔鬼成了献祭的对象。这个隐喻暗含了对善与恶、神与魔边界的探讨,以及对宗教与战争间关系的思考。在战争的疯狂之下,人性荡然无存,最大的恶也能成为善举,而宗教也沦为残酷的催化剂,失去其最初真谛。

“按照安拉的真意”,这是小说中反复出现的一个短语。简洁和重复是塞内加尔土著语言——沃洛夫语的表达特点。比如,在沃洛夫语中,“你叫什么名字”和“我的名字是”都是“no tou dou”;熟人见面打招呼会不断重复问候,等等。这种沃洛夫语言的特点也影响了塞内加尔法语的表达习惯。这句短语的反复出现,体现了塞内加尔人的思维方式,也是主人公宗教和文化身份的象征。

关于荣誉

荣誉是小说隐藏的一个主题,包含个人、家族、国家三个层次。

阿尔法拥有英俊的外表和健壮的体魄,他从所有人的眼睛里读出这些信息,并为此而感到骄傲。这种源于身体的骄傲体现了人类最原始、最本能的需求,也是上天赋予塞内加尔人的礼物——他们体态修长,身体素质出众,在肉体上拥有与生俱来的优越感。阿尔法凭借这样的体魄在战场杀敌,上尉称赞他有胆量,有着自然赋予的力量。但当他在后方陷入回忆与沉思时,明白了“当一个人长着宽胸膛、有着跟我一样结实强壮的肩膀和大腿时,表现出勇气似乎很容易。然而,真正的勇者是像马丹巴那样的人,尽管身体孱弱,却并不畏惧拳头”。对于个人而言,勇气才能赢得真正的荣誉。在结尾巫狮的寓言里,公主嫁给了英勇的猎人,这正是对勇敢的嘉奖。

阿尔法对马丹巴说:“你的图腾是只鸟儿,而我的图腾是猛兽。恩迪亚耶家的图腾是一头狮子,比迪奥普家的图腾要尊贵多了。”在塞内加尔人眼中,图腾是很严肃的事,人们要保护自己的图腾,而图腾也会保护他们,这种保护是双向的。家族是塞内加尔社会的构成方式,社区按照家族进行划分和管理,由家族长老掌管农业、渔业、法律等社会事务。塞内加尔人有着很强的家族观念和荣誉感,于是才有了在战场冲锋的时候,“姓迪奥普的,不愿意别人说他不如姓恩迪亚耶的勇敢”,于是“阿尔诺上尉一吹响那尖声的冲锋哨,他就像野蛮人一样嚎叫着冲出地洞。姓凯伊塔的和姓苏玛莱的同样也卯上了劲儿。姓迪阿罗的和姓法耶的,姓卡纳的和姓迪乌纳的,一样的情形,还有那些来自迪亚纳、库鲁玛、贝耶、法括里、萨勒、迪恩、赛克、卡、西塞、恩都尔……家族的士兵”。在战争中,人变得疯狂而脆弱,家族的荣誉也徒剩其表。

“一战”期间,作为法属西非的一部分,塞内加尔有20万人为法国而战。塞内加尔人对法国的情感具有矛盾的两重性:一方面他们厌恶殖民者,渴望民族的独立;另一方面他们在国际社会中又时时刻刻与法国“荣辱与共”。以足球为例,2002年韩日世界杯,塞内加尔爆冷淘汰法国,塞内加尔人有一种出了一口恶气的快感;到了2018年俄罗斯世界杯,法国队夺冠,塞内加尔一片欢腾,与有荣焉。《灵魂兄弟》中也表现了这种矛盾的情感。阿尔法的父亲反对殖民统治者种植花生的政策,坚持按照传统的自给自足方式种植作物。可一旦法国陷入战争,儿子又奔赴战场为国家荣誉而战——阿尔法和马丹巴认为战争是一个机会,他们想借此成为法国公民,成为“大人物”,为自己和家族带来荣耀。

达维德·迪奥普在接受法国杂志《新观察家》采访时表示,自己很喜欢超现实主义诗人阿波利奈尔的Bleuet一诗。他援引了诗中几句:“20岁的年轻人,已见识了这般可怕的事……你吸纳了那些,在你身边死去的人的生命……比起生活,你更了解死亡。”这首诗描述了一个年仅20岁的士兵看到成千上百的人在战争中丧生,对生命和死亡进行思考。阿波利奈尔的父亲是意大利人,母亲是波兰人,他在“一战”爆发后参军并在战斗中受重伤,1917年在巴黎休养期间创作了这首诗。第二年,他却因流感离世。阿波利奈尔参军是因为自己的外国人身份在法國遭受歧视,他希望为自己的荣誉而战,证明自己的法国人身份。但他没有想到的是战争的残酷,因为“一战”是第一次真正意义上的工业化战争,子弹纵横,炮火连天。那些塞内加尔士兵和阿波利奈尔一样,为了法国公民的身份,为了自己和家族的荣誉而战,3万人殒命欧洲战场。

关于友情

小说关于友情的阐释十分巧妙。在结尾,叙事者“我”不断拷问自己是谁,通过一个伤疤和身份的寓言,他发现自己是马丹巴——那个在小说开篇死去的男人,他的灵魂在阿尔法的肉身上得以重生,他们成为真正的灵魂兄弟。小说以寓言化的方式,诗意地阐述了友谊的内涵,此时我们才领会到作者在扉页上引用塞内加尔作家谢赫·哈米杜·凯恩作品的深意——“我是同时奏响的两个声音,一个声音远去,另一个升起。”

阿尔法失去母亲后,马丹巴将他带到家里,让妈妈收养了他。他们一起长大,一起学习《古兰经》。阿尔法长得高大强壮,马丹巴矮小瘦弱;阿尔法喜欢在田里干活,喜欢跳舞和搏斗,马丹巴喜欢学习。他们是截然不同的两种人,但他们爱上了同一个姑娘——法瑞·提阿姆。马丹巴嫉妒阿尔法的身体之美和法瑞对他的爱,甘焦勒的人跟马丹巴说,阿尔法是个噬魂者,是“d?mm”,是他吸取了马丹巴的活力,如果不离开他,马丹巴的灵魂会干枯,变成粉末。但这些并没有改变马丹巴对阿尔法的爱,他为了捍卫阿尔法,毫不畏惧强壮的年轻人的拳头。学校在马丹巴脑袋里种下了解放“祖国母亲”——法国的念头,他想通过战争成为法国公民,于是拉着阿尔法一起参军。阿尔法帮助马丹巴增长力量和体重,成为一名斗士;他也喜欢嘲笑马丹巴,甚至嘲笑他家族的图腾。他们之间可以随意开任何玩笑——这种兄弟情谊代替了战争,消解了两个家族、两个姓氏间的恩怨。马丹巴死后,阿尔法将他的遗体带回了阵地。阿尔法后悔让马丹巴在痛苦和屈辱中死去,他陷入了疯狂的复仇与无尽的回忆中。结尾,马丹巴的灵魂在阿尔法的肉身上重生,这是阿尔法出于友谊和同情,让出了自己的身躯。

《灵魂兄弟》让被历史遗忘的塞内加尔土著步兵回到读者的视线中。这本书写在第一次世界大战结束100周年之际,具有重要的历史意义,它谴责了战争的残酷与虚伪,并向那些在战争中流血牺牲的塞内加尔军人致敬。

达维德·迪奥普拥有法国和塞内加尔双重文化身份,这部小说在中国的译介,拓宽了中国读者的视野,让我们把视线延伸到遥远的西非之角。在“一带一路”倡议下,中国和塞内加尔在经济、文化等领域的交流日益密切,越来越多的塞内加尔人开始认识、了解中国,中国的影响力与日俱增。在这一时期,我们同样希望看到越来越多描写非洲的文学作品在中国被译介,让更多的中国读者了解非洲这片大陆。