《水浒传》瘟疫的叙事解读*

汪 佩

(上海师范大学人文学院,上海 200234)

瘟疫的“疫”字在《说文解字》中的含义为“疫,民皆疾也”[1]。英文的瘟疫一词——Plague来源于拉丁语的Plangere和Plangent,意为“打击”“和”悲鸣的”。尽管二者出自不同的语言系统,却基本涵盖了瘟疫作为疾病的本质属性。瘟疫具有极强的人际传染性,它不断地冲击着人类社会发展,它也是敲响人类文明的“悲鸣之钟”。可以说,瘟疫几乎伴随着人类社会从茹毛饮血的时代到现代社会。瘟疫与人类的相互斗争构成了整个人类文明发展史,像雅典大瘟疫的爆发导致伯罗奔尼撒战争局势改变的事件在历史上不胜枚举。早期人类文明对瘟疫的认识并不充分,他们通常将瘟疫塑造成抽象不可知的神秘之物,诸如古希腊神话中的冥王哈迪斯也是瘟疫之神,《山海经》中的瘟疫被视为异兽“蜚”的化身。人类文明对瘟疫的记录从早期口耳相传的神话传说演变成以文字书写。西方宗教经典《圣经》共记录了五次大瘟疫,且瘟疫的每次爆发又都决定着书中人类社会的走向;干宝的《搜神记》中记录了当时的瘟疫爆发——“是岁夏,大疫,百姓窃相恐动,颇有窃祠之者矣”[2];《博物志》中记录了都城长安的瘟疫——“后长安大疫,宫中皆疫病,帝不举乐”[3]。

可以说,文字的诞生推动了古代瘟疫书写的转变,它使得瘟疫不仅仅是作为故事发生的历史背景和医学现象出现,更使瘟疫具有了叙事上的深层含义。《水浒传》作为民间文学的产物并且反映了一定时期的历史现象,它同样也包含了对当时瘟疫的记录,同时又将瘟疫与小说叙事紧密相连从而产生出独特叙事效果。

一、瘟疫隐喻“病态”的封建社会

《水浒传》的故事背景发生于宋仁宗至宋神宗时期,这段时间总共发生了4次瘟疫[4]。据宋史记载,当时瘟疫遍及全国——“吴越大饥疫,死者过半。尽救荒之术,疗病,埋死,而生者以全。”[5]《水浒传》对这段时期的瘟疫现象也有记载,书中这样写道:

那时天下太平,五谷丰登,万民乐业,路不拾遗,户不夜闭。这九年谓之一登。自明道元年至皇佑三年,这九年亦是丰富,谓之二登。自皇佑四年至嘉祐二年,这九年,田禾大熟,谓之三登。一连三九二十七年,号为三登之世。那时百姓受了些快乐。谁想道乐极悲生,嘉祐三年上春间,天下瘟疫盛行,自江南直至两京,无一处人民不染此症。天下各州各府,雪片也似申奏将来。[6]

《水浒传》中记载的这次瘟疫发生于嘉祐三年(公元1058年),此年亦发生其他事件。由于京城处于黄河流域内,常年亦受水患影响,早前的一次洪水几乎淹了整个都城,于是宋仁宗下诏开凿永济河以绝京城洪水问题。史书写道“癸巳,以葛家岗新开河为永济河,凡役工六十三万,九月而成。”[7]只是这项工程并未起到预期作用,黄河水患依旧频繁。修建永济河的工程项目不仅耗时长且多费劳力,此时正值北方战事吃紧又恰逢唃厮罗与契丹联姻,这对本就军事赢弱的宋朝更是雪上加霜。嘉祐三年时,王安石写下了《上仁宗皇帝言事书》,开启了其变法前奏,但这次变法并未触及宋朝封建官僚制度的本质。可以说,此时的宋朝正处在内忧外患的境况下。

施耐庵在《水浒传》中详细介绍了瘟疫的流行情况,但通过翻阅史料我们发现嘉祐三年春并未发生如此大规模的瘟疫,而距离最近的瘟疫发生于至和元年(公元1054年)。实际上,我们知道瘟疫作为一种自然现象,它的发生是不分时间和疆域的,更是与政治无关,尤其是宋仁宗在位期间更被誉为“仁宗盛治”。为何施耐庵会虚构出嘉祐三年春的瘟疫并将《水浒传》的故事环境置于瘟疫的大背景下呢?在小说中,作者又继续说道:“文武百官商议,都向待漏院中聚会,伺候早朝,奏闻天子。专要祈禳,禳谢瘟疫。”[8]瘟疫从爆发到蔓延全国,传播速度非常快,因此朝廷不得不祈福抗灾。在这里,瘟疫就脱离了一般的社会背景的作用而具有了叙事上的“楔子”之法。因而,小说叙事就借助瘟疫从宏观的背景转移到了正文,进而引出天罡地煞下临凡世以及梁山诸事。嘉祐三年春并未有瘟疫发生,而作者之所以虚构出瘟疫就是将瘟疫抽象化为符号,是为了创造出混乱无序的环境以突出封建社会内忧外患的境况。《水浒传》中的瘟疫书写已不是单纯地对历史的真实复刻,而是具有叙事学上的意义。因此,施耐庵将《水浒传》的楔子设置为“张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔”是有一定道理的。在这一回中,洪太尉作为朝廷的代表,本是为社稷祈福以驱除瘟疫,可自其上山却并不愿意劳神费力并反驳道“俺从京师食素到此,如何心不志诚”,李贽对此批道“吃素便志诚了?”正是这种傲慢使得洪太尉放出天罡地煞,为水浒梁山兴起作了铺垫。

威廉H·麦克尼尔(William H. McNeill)在《瘟疫与人》一书中认为疾病风险影响了中国古代社会和科技发展[9],这解释了古代朝廷为什么会如此重视对瘟疫的防治。但由于古代医疗水平不高且不了解病毒的传播机理,再加上没有合适的防治措施,最终朝廷都会将瘟疫视为上天降下的灾难。书中这样写道:

目今京师瘟疫盛行,民不聊生,伤损军民多矣。伏望陛下释罪宽恩,省刑薄税,以禳天灾,救济万民。[10]

宋仁宗请张天师做法来祛除瘟疫表现的是一种美好的想象,充满唯心主义价值倾向。寄瘟疫的消失于神明并将瘟疫的出现归为天地的运数,这反映封建社会对不可消除的“瘟疫障碍”的无奈。这种“病态”的求神心理表现为朝廷在面临梁山起义时并不会从自身思考,无法认识到是封建制度的弊端所导致的。他们将农民起义视为统治阶级的瘟疫,但又无法彻底根治,只能寄希望于天地让“瘟疫”自然而然消失。正如小说中所言:“万姓熙熙化育中,三登之事乐无穷。岂知礼乐笙镛治,变作兵戈剑戟最……细推治乱兴亡数,尽属阴阳造化功。”[11]

诚如苏珊·桑塔格指出的那样:“疾病本身唤起的是一种全然古老的恐惧。任何一种被作为神秘之物加以对待并确实令人大感恐怖的疾病,即使事实上不具有传染性,也会被感到道德上的传染性。”[12]从很大程度上说,施耐庵是借用瘟疫能够使人们产生恐惧的心理特性,在小说中将瘟疫抽象化再去反映古代社会阶级中的“病态”现象。洪太尉、高俅等封建官僚者们就如同朝廷的瘟疫,他们上不忧国下不体民,进而导致社会上贪官污吏横行并引发出梁山起义。在朝廷看来“梁山”势力就是宋朝社会的瘟疫,它是不可不除的。对梁山英雄来说,高太尉等人又是宋朝病态封建社会的瘟疫发源。这类贪官污吏是令人恐惧的,也是必须要除去的顽疾。在这两者的矛盾冲突中表现的是古代社会农民起义的妥协性,因而宋江的招安实际上是放弃了根治顽疾封建统治的机会。宋江面对病态的社会采取的是合作并且将唯一的“抗体”李逵杀死,其最后的结局是导致这场农民起义彻底的失败。在《水浒传》中,梁山诸将因瘟疫开始,又因瘟疫(高太尉)而终结。小说中的瘟疫突然开始又悄然消失,实际上象征着梁山命运的忽始忽终。

“病态”主题同样也体现在诸多小人物身上。这些小人物继承了朝廷贪官的戾气,如同瘟疫一样散布于江湖之中。从症状上来说,他们是轻症状的感染者。虽然这些小人物的感染力并没有高太尉等人强,但他们遍布社会,数量众多且难以根治。可以说,“病态”的小人物们是一群无症状的感染者,他们的封建思想在不断腐蚀着身边的“健康者”,继而影响着整个宋朝的民间社会风气,这些病态小人物的代表有阎婆惜、阎婆、王婆、董超、薛霸、张文远、镇关西等。他们追名逐利,充满市侩气息,来源于市井中也影响着梁山的行动却永远也摆脱不了封建社会的枷锁。

无论古今中外,治理瘟疫都是人类社会无法回避的难题。《十日谈》中记录了14世纪席卷欧洲大陆的黑死病,那些平时不注重卫生的欧洲人开始打扫城里的污秽并下令封锁城市,但瘟疫还是席卷了意大利和整个欧洲[13]。面对瘟疫中国古代也采取了一系列的措施积极应对,例如多次发布诏令和积极完善医疗治理制度等[14]。即便施耐庵出于其他目的虚构出了嘉祐三年春的瘟疫,但书中还是真实地记载了古代防治瘟疫的一些方法:

开封府主包待制亲将惠民和济局①方,自出俸资合药,救治万民,那里医治得住,瘟疫越盛。[15]

《水浒传》对治理瘟疫情况的书写反过来又突出了瘟疫蔓延的惨烈之景。虽然包待制这样的清官亲自出资治理万民,但面对瘟疫时还是束手无策。在瘟疫的袭击下,王侯将相与贩夫皂吏没有任何区别。面对猛烈的瘟疫袭击,清官们的努力是杯水车薪的,是无法挽救江河日下的封建社会。《水浒传》中的瘟疫展示的是整个封建的宋朝社会的众生相——从上至下都蔓延着精神的瘟疫,它滋生于封建社会又与其共生。在这种“病态”局面下,梁山活动一开始就注定被这场瘟疫吞噬。正如第十回林冲的《恨雪词》所感叹的:“广莫严风刮地,这雪儿下的正好…富室豪家,却言道压瘴犹嫌少。向的是兽炭红炉,穿的是绵衣絮袄。手捻梅花,唱道国家祥瑞,不念贫民些小……”[16],这首《恨雪词》唱出了林冲对封建社会中高衙内和陆谦这样人的无声控诉。一场大雪显示出了封建官僚与普通百姓的差别。富人妄想通过下大雪压制住瘟疫,但普通百姓却要忍受风雪的寒冷。这种“病态”的思想是封建社会的常态,反映的是封建制度对平民百姓生命权的忽视。

二、瘟疫突出“悲剧”的人物结局

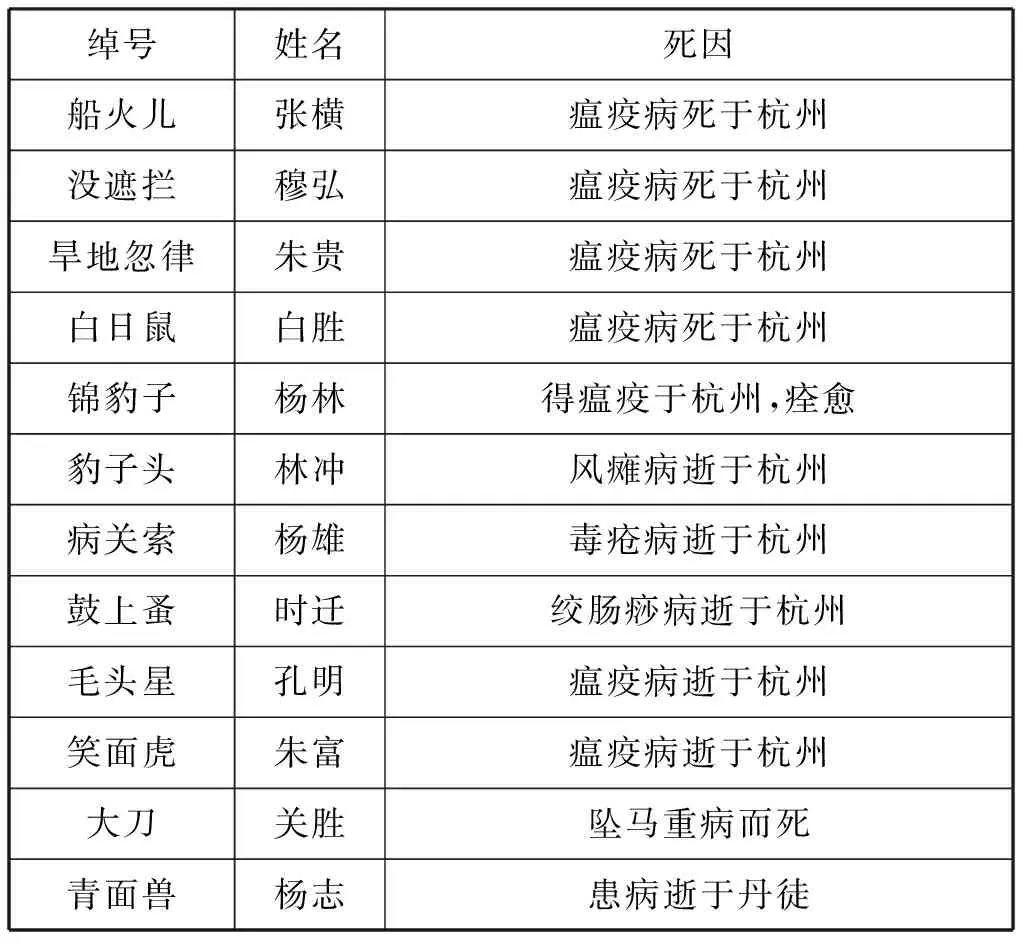

瘟疫之下,安有事外之人?人类与瘟疫的抗争史也是人类自身悲剧的记录史。几千年来,人类一直在不断探寻治理瘟疫的办法,而这又是以许多人的死亡为代价。从肆虐中世纪的黑死病到1918年的西班牙大流感,人类科学和医学上的进步使得瘟疫致死率越来越低,但瘟疫依然无法彻底从人类社会中抹去。对瘟疫的恐惧和人类死亡的悲悯使得作家更易捕捉到人的情感在瘟疫中的变化,他们在作品中不断展现瘟疫之下人类的孤独无助感和顽强拼搏的精神。加缪的《鼠疫》以荒诞的语言展现着里厄医生的无私救助,将里厄医生置于瘟疫之下使得人物的个人悲剧显得崇高而神圣。萧红的《呼兰河传》也将瘟疫与个人悲剧结合起来。瘟疫肆虐的呼兰河畔是一群渴望生存的普通人,他们麻木而无力地与瘟疫抗争,这些个人的抗争构成的是凄婉悲凉的人类生存史。用瘟疫表现人物悲剧色彩也并非是这些现代作品的首创,同样的写法也出现在许多古代小说中。在古代小说中常常出现的疾病的意象,诸如《儒林外史》中严监生垂死神态的描写、《红楼梦》中晴雯和袭人的风寒之症等,这些人物的悲剧色彩都借助疾病而更加凸显,这样的表现手法在《水浒传》中亦有体现。小说人物的悲剧命运与瘟疫有着千丝万缕的联系,他们每个人在瘟疫下的悲剧也是整个梁山群体的悲剧。据统计,《水浒传》中因病而死(伤)的有:

表1 《水浒传》中因疾而死(伤)人物

这一张表格主要记录的是《水浒传》108位英雄中非正常死亡的人员(除杨林外)。在这些人员中直接因瘟疫感染的人有7位,可以看出瘟疫感染率在非正常死亡比例中已高达6.48%。林冲、杨雄和时迁虽未直接因瘟疫而死,但由于他们身处于疫区又是病患的密切接触者且他们都有基础病,瘟疫更是加快了他们的死亡。此时在108人中,因瘟疫感染致死率则上升为8.33%(如果去除没有参与征方腊的黄甫端等人,实际上参战人员的感染率更高)。从如此大规模的感染可以看出古代社会的瘟疫感染情况很严重,因而瘟疫可以轻易夺走病人的生命。施耐庵当然不仅仅是为了表现瘟疫传播情况的严峻,而更有叙事学上的考量。《水浒传》中对瘟疫大规模的描写主要有两处:第一处即开篇第一回瘟疫的爆发致使朝野上下哀鸿遍野,这样导致了后来洪太尉放走天罡地煞并为梁山的崛起作了铺垫;第二处的瘟疫描写则出现在第96回(百回本)中,书中这样写道:

此时杭州城内瘟疫盛行,已病倒六员将佐,是张横、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜,患体未痊,不能征进。就拨穆春、朱富看视病人,共是八员,寄留于杭州。[17]

瘟疫爆发的时间节点很关键,恰逢征方腊的关键时期。瘟疫的突袭使得宋江战队白白“折损”了八员大将,加之此前战死的英雄,使得宋江战队中的有力将领已经所剩无几。施耐庵要将瘟疫设置在第96回的关键时期是为了表明梁山的气数早已殆尽,继而突出英雄群体的悲剧感。

这样的悲剧感还体现在另一方面,我们从这些病逝(包括痊愈的杨林)的10人中可以看出它们的绰号大多具有“强势活力型”的特点。“豹子”、“火”和“虎”本是为了暗示人物外貌或性格特征,但是与强势的绰号相比的是因为瘟疫而导致的弱不禁风的形象。在第28回中,施耐庵就已经通过武松之口借瘟疫赋予自身悲剧性。在此回中,施恩请武松暂时修顿后再去打蒋门神,但武松回绝道:

我去年害了三个月疟疾,景阳冈上酒醉里打翻了一只大虫,也只三拳两脚,便自打死了,何况今日![18]

读者可以看出打虎时的武松是感染过疟疾的,且当时又处于醉酒状态,但却轻松地打死了老虎。施耐庵在这里的叙事有些夸张,却从侧面烘托了武松勇猛的形象。读者再回想到打虎后武松“手脚都酥软了,动弹不得”[19]的状态时,就更能想象到当时情况的紧急,但是在征方腊时武松却被武艺不精的包道乙砍掉左臂,最后孤老于六合寺,这前后的落差反而加强了武松个人形象的悲剧感。同样的悲剧感还以另外的方式表现出来,即诸多英雄的绰号。我们发现短命二郎阮小五被称为“行瘟使者”、杨雄被称为“病关索”、孙立被称为“病慰迟”、薛勇被称为“病大虫”。施耐庵特意将疾病的符号附加在人物身上,将疾病的暗喻与人物高大威猛的形象结合起来,这就使得小说人物从一开始就带有“悲剧”的影子。

瘟疫使得文学描写更有厚度,它与人物个性的结合推动着人物命运向着无法医治的悲剧迈进,同时人物的悲剧感又使瘟疫这一医学现象具有了人文的浪漫性。在这种情况下,我们就易于理解瘟疫书写与文学创作的复杂关系了,像拜伦宁愿自己得痨病以获得“有趣感”,《红楼梦》中的肺结核病也因林黛玉而具有了娇喘微微的病态美学色彩。在《水浒传》中,作者通过瘟疫强化了两种不同状态的对照来获得一种美学上的浪漫效果,以此来加深人物结局的悲剧性。梁山英雄不怕贪官污吏、注重义气最后却因小小的瘟疫一蹶不振。这样的叙事效果如同金圣叹所加的“梦”的结局一样——“虎兕相逢大梦归”,一切终是虚幻,反映了古代封建制度下农民起义的无奈之感。

三、瘟疫实现“紧张”的悬念效果

瘟疫的特点在于它的突发性,因此人类往往无法及时地了解病毒的真实面貌。瘟疫的突发性使得人类在治疗时面临许多困难,而这种未知的突发性会让人们不得不时刻关注着疫情的发展,进而让人们一直处在“悬念”的紧张感中。作家将这种悬念感在文学作品中进一步升华,他们把人类对瘟疫的未知感与小说叙事紧密相连,从而产生了独特的美学效果。例如《玄怪录·滕庭俊》中滕庭俊因患热病久治不愈,热病的恶化决定着人物的命运走向。正是热病让腾庭俊产生了幻觉,然后幻想出会吟诗的苍蝇和扫帚。作者不断地探索瘟疫的未知属性,使其充满奇幻的色彩。《失明症漫记》中那场突然爆发的“失明症”瘟疫,让整座城市顿时笼罩在恐惧之中。在《醒世姻缘传》第17回中晁源突患疟疾,忽然看见之前被他杀害的动物前来报仇。瘟疫不断地推动着叙事节奏跌宕起伏,使得晁源的命运充满悬念。

施耐庵也在《水浒传》中运用了这一叙事策略。他将瘟疫放置在小说叙事的关键节点,用瘟疫来突出人物命运的走向,继而使得叙事变得充满悬念。在《水浒传》第二十二回中作者这样写道:

宋江已有八分酒,脚步趄了,只顾踏去。那廊下有一个大汉,因害疟疾,当不住那寒冷,把一锹火在那里向。宋江仰着脸,只顾踏将去,正跐着火锹柄上,把那火锹里炭火,都掀在那汉脸上。那汉吃了一惊,那汉气将起来,把宋江匹揪住……[20]

疟疾在此处的作用是作为贯穿叙事的引子连接着武松和宋江单元故事的交替。在第二十二回中,叙事节奏先急后缓又马上进入紧张。之前宋江先是因阎婆惜被捕,其生死情况作者并未告知。施耐庵对宋江命运设下悬念,直到朱仝出现才将故事的悬念揭开。在此回中,故事节奏从开始的平缓又突然加快,在柴进府中突然出现的身患疟疾的大汉将叙事节奏推向顶峰。身患疟疾的大汉决定着宋江的命运,而作者却对大汉的身份设下悬念。缘何身患疟疾的大汉会出现在柴进府中,又与宋江产生冲突?李贽在这里批到“惊出一身汗来,自此疟疾好了”,“病既好了,又不该气了。没关目。”实际上,作者在这里通过疟疾这一隐含条件突出了叙事的紧张感,他将两个本不相关的人物联系起来,直到柴进将大汉与宋江的误会揭开,身患疟疾的大汉身份的悬念才得以解开。至此小说叙事片段就自然而然地从宋江引入武松,紧接着作者便开始在新的一回中展开对武松悬念的揭秘。

在第84回中,瘟疫也表现出了紧张的悬念效果。此时的宋江正处于攻打蓟州的关键时刻,但瘟疫突然爆发:

即目炎天,军士多病,已禀过枢密相公,谴萧让、宋清前往东京。[21]

施耐庵虽然在此处并未直接说明疾病的类型,但大规模的感染实际上已经有传染病的特征。此时作者又借助瘟疫这一元素将激烈的战事进程延缓,并设下一悬念——究竟宋江是否能拿下蓟州城?正是在这段休整的过程中,宋江一行人开始商量攻打辽国的策略并在最后大获全胜。

在第18回中,瘟疫也成为构成叙事悬念的要素。书中写道:

只听得白胜在床上做声,问他老婆时,却说道:“害热病,不曾得汗。”从床上拖将起来,见白胜面色红白……[22]

作者描写到白胜因得了瘟疫而躺在床上,面色红白,但在官府搜到地下的金银时,他的脸色突然变得如土色一般。从两种不同状态下的脸色变换中,读者可以看出当时局势的紧张以及白胜做贼心虚的心态。为何白胜这时会突发瘟病呢?这一段描写正是发生在吴用等人偷取生辰纲之后,官府正全力缉拿盗贼之际。正是因为白胜突患热病使得他不能逃离,读者对白胜的关心实际上也牵扯到剩下几个人的命运走向,悬念之感顿生。

瘟疫经常被用来突出宋江处境的危险,瘟疫在小说中变为各种障碍来推动人物行动。宋江的处境在一次次的瘟疫意象中不断地加以变化,从而形成悬念的效果。例如在第二十一回中,宋江与刘唐会面并接受了梁山的金银,而这时作者忽然插入另外的故事来中断有关宋江的叙事。书中这样写道:

(阎婆惜)年方十八岁,颇有些颜色……昨日他(阎婆)的家公因害时疫死了,这阎婆无钱津送,停尸在家,没做道理处,央及老身做媒。[23]

此时出现了一个关键的人物阎婆惜。作者借用瘟疫这个元素将阎婆惜和宋江连接起来,也为将来宋江怒杀阎婆惜一事埋下了伏笔。读者从对话中自然得知家公因时疫而亡,阎婆却急着给阎婆惜做媒而不见一点忧伤,这反而加深了读者对宋江处境的担忧。在第64回中,作者将瘟疫的重要性提升到更高的层面,甚至决定着宋江的生死。书中这样写道:

次日,只见宋江觉得神思疲倦,身体酸疼,头如斧头劈,身似笼蒸,一卧不起。众头领都在面前看视。……众人看时,只见鏊子一般赤肿起来。……一面使人医治,亦不能好。[24]

宋江是在攻打大名府的时候突然感染了不知名的疾病并出现了一系列的症状。首先是神思疲倦、然后身体酸疼,紧接着出现发热、感染的情况,这其实已经具备了传染病的特征。宋江命运如何?为何突然发病?施耐庵在这里并没有简略叙述,而是着重描写了瘟疫对宋江的影响。戴宗说道:“如今哥哥神思昏迷,水米不吃,看看待死,不久临危。”[25]于此处,施耐庵又自然而然地引出了安道全这一人物。世上只有安道全才能医治此症,但是他却迟迟不能到。在描写宋江得瘟疫的情况中间加入安道全的故事,使得叙事处在了一急一缓的节奏中。安道全的故事叙述节奏越是平缓,宋江的情况就越发危急。作者借助瘟疫意象将平行时空中两种情况的危险程度凸显出来,同时也让读者对宋江命运的悬念更加关切。宋江发病是在卢俊义和石秀被捕时,也是在晁盖病逝一年后。这次瘟疫的出现让整个故事叙事出现小高潮和大高潮的起伏,让叙事从卢俊义和石秀的故事中抽离出来并设置了一系列的悬念。读者在阅读时先转向了宋江,紧接着又回到了卢俊义和石秀的故事片段,可以说环环相扣的叙事结构不断挑战着读者紧张的神经。

瘟疫是《水浒传》中的重要元素,它不仅向读者展示了古代社会瘟疫的蔓延情况、防治方法等,同时也加深了《水浒传》对封建社会的批判力度。瘟疫使得《水浒传》不仅仅记录着古代农民起义的历史,也书写着108位英雄的脆弱性和悲剧命运的色彩。《水浒传》中对瘟疫的描写虽然看似几笔,实则是古典小说发展使然。瘟疫从纯粹的医学现象到文学作品中意象化的存在,它反映的是中国古代小说从平铺直述的记录到追求叙事多样化的历程。瘟疫书写使《水浒传》的叙事节奏跌宕起伏,它带来的悬念感又进一步加深了小说可读性。它将《水浒传》不同章回串联起来,推动着小说的叙事逐渐完整,同时也让瘟疫现象抽象化并使其获得叙事上的美学意蕴。《水浒传》对瘟疫的关注显示了文学与社会现实的密切关系——现实社会赋予了小说创作的多种素材,而文学又促使我们可以探讨人类社会的许多可能。《水浒传》将现实中的瘟疫与小说叙事进程结合起来,让读者加深对病态的封建社会和人物的现实思考。《水浒传》中的瘟疫不仅向我们展示了文学作品中的瘟疫现象,又让我们在治理当下瘟疫的时候能够有更多历史和文学的参照。

注释:

①太平惠民和济局为宋代官方的药事机构,该机构编撰的《太平惠民和济局方》是全世界第一部由官方主持编撰的成药标准。