人民币汇率波动与跨境资本流动的动态关系研究

——基于DCC-GARCH模型

黄绍进 姚林华 韦晓霞

(中国人民银行百色市中心支行,广西 百色 533000)

一、引言

在开放经济条件下,汇率作为两种货币的兑换价格,是宏观经济中处于核心地位的经济变量。汇率水平直接影响到国家的经济增长、通货膨胀、经济结构变动以及人民福祉。人民币汇率形成机制改革过程中可能会引起跨境资本的流入和流出。跨境资本的流入是一把双刃剑,一方面可以为我国的经济建设提供资金支持和经验指导,另一方面又会对我国的汇率和资本市场造成冲击。习近平总书记在第五次全国金融工作会议上强调,防范化解系统性金融风险是金融工作的永恒主题;在中央财经委员会第一次会议上指出,防范化解金融风险,事关国家安全、发展全局、人民财产安全,是实现高质量发展必须跨越的重大关口;中国共产党的十九大把防范化解重大风险列为三大攻坚战之首。自我国加入WTO 以来,人民币汇率经历从固定汇率向浮动汇率转轨的汇率升值和贬值过程,2000~2013 年,人民币兑美元名义汇率累计升值36%,同期跨境资本在波动中实现了多年的小幅净流入,但自2014 年下半年人民币兑美元单边升值趋势发生逆转后,中国的跨境资本短期内持续大规模净流出,已经超过2000~2013 年跨境资本净流入总和(钟永红和王雪婷,2019)。人民币汇率的波动幅度扩大引发的短期跨境资本流动的大额异常波动不仅对国内金融稳定形成挑战,也对其他市场和经济改革造成压力(乔兆颖和杨小亮,2015)。为了加强对跨境资金流动风险的宏观审慎管理,有必要就人民币汇率波动引起的跨境资本流动对我国经济金融产生的影响和应对策略进行深入研究。

二、文献综述

目前对短期跨境资本流动影响因素的研究,主要包括两个方面,分别为内部因素和外部因素。

(一)内部因素

内部因素主要包括三方面:一是政治环境因素。当一国国内资金不足时,政府可通过加大改革力度,税费减免、放松资本管制等政策调整,吸引外国资本流入(吕泽,2013;张广婷和王叙果,2015)。二是经济增长因素。部分国外研究发现,较高的经济增长、较好的市场环境以及更少的政策限制可在一定程度上吸引短期跨境资本流入(Hernandez et al.,2001)。我国学者也认为,短期跨境资本流动与我国实体经济、经济周期存在一定相关性(杜鹏,2011),部分研究还发现,经济增长与短期跨境资本流动之间具有正相关性(周忠元,2015;欧阳正杰,2016)。三是通货膨胀因素。当通货膨胀上涨幅度大于资产价格上涨幅度时,将导致资产价值缩水,进而导致投资者将资产转移至境外(欧阳正杰;2016)。总而言之,CPI 与短期跨境资本流动之间有负相关性(周忠元,2015),但部分学者研究发现,CPI 对短期跨境资本流动的影响并不显著(李杰辉,2017)。

(二)外部因素

外部因素主要包括三个方面:一是利率因素。利率决定理论认为利率是国际资本流动的唯一决定因素,而利率汇率联合作用理论认为利率是影响国际资本流动的主要因素。部分外国学者研究发现利率是影响短期跨境资本流动的主要因素(Fratzscher,2011),研究发现,美国利率和日本利率的变化分别对流入拉美和亚洲的国际资本影响较大(Chuhui et al.,1993)。在研究利率和短期跨境资本流动的关系时,国内学者持不同观点。部分学者认为利率对我国短期跨境资本流动的影响逐渐显著(汪洋,2004;王琦,2006),而部分学者认为利率对短期跨境资本流动的影响不显著(刘立达,2007;吕光明和徐曼,2012;巴曙松等,2015)。二是汇率因素。汇率因素主要通过本币和外币资产未来预期收益的影响,进而影响短期跨境资本流动。我国学者研究与外国学者的研究结论基本一致,如部分学者认为人民币升值预期及中外利差是影响短期跨境资本流动的主要因素(吕泽,2013;田拓和马勇,2013)。三是资产价格因素。资产价格上涨将吸引短期投机资本流入国内。部分研究发现,对资产进行套价是吸引短期跨境资本流入的主要动机(Raddatz et al.,2015)。我国学者研究发现资产价格对短期跨境资本具有显著影响(叶军和何文忠,2011;赵然和苏治,2012),而其他学者则持不同观点,认为资产价格与短期跨境资本流动的关系不显著(张谊浩和沈晓华,2008;李杰辉,2017)。

综上,现有文献对短期跨境资本流动的影响因素进行深入研究,但是存在以下两个方面的不足:一是在分析跨境资本流动的影响因素中,对汇率变动率及汇率预期变动率两种因素同时开展研究的文献较少;二是在研究方法上,主要以格兰杰因果检验、协整检验以及向量自回归模型为主,难以反映变量之间的时变相关关系。鉴于此,本文主要从以下两个方面进行创新:一是在短期跨境资本流动影响因素中,同时考察人民币汇率变动率和人民币汇率预期变动率两项因素,从而对现有文献进行有益补充;二是选择更能反映变量之间的时变相关关系的DCC-GARCH模型,对人民币汇率波动与我国短期跨境资本流动之间的相关性进行实证分析。

三、人民币汇率波动及跨境资本流动基本情况

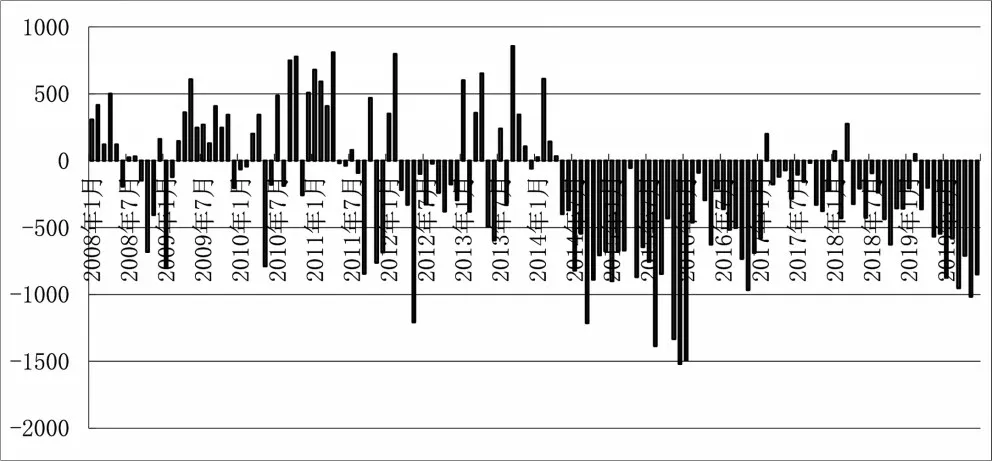

2008 年至2010 年5 月,为稳定国内经济金融市场环境,人民币兑美元汇率基本保持在6.82的稳定水平,这期间短期跨境资本扭转2005 年以来的净流出局面,实现小规模净流入。2010 年6 月至2015 年7月,随着国内经济形势逐步好转,人民币重新迈入升值区间,但波动性明显增强,这期间2010 年、2011 年和2013年短期跨境资本实现小规模净流入。2015年8月11日,中国人民银行推出对人民币汇率中间价报价机制的改革,人民币兑美元汇率出现贬值走势,当年短期跨境资本流出达到1.23万亿美元,基本相当于2008~2014 年短期跨境资本流出量的总和。为应对外汇市场中存在的顺周期行为,避免市场出现恐慌,央行于2017年2月和2018年8月,两次在中间价报价中引入逆周期因子,并加强对国际资本流动的宏观审慎管理,但是受到中美贸易摩擦的影响,人民币兑美元汇率波动性较大,这期间短期跨境资本每年都出现较大规模的净流出。

图1 2008~2019年人民币兑美元月平均汇率走势

图2 2008~2019年我国短期跨境资本流动走势 单位:亿美元

四、基于动态条件相关广义自回归条件异方差模型的实证分析

(一)研究方法

我国主要采用渐进式的汇率形成机制改革模式,因此在改革的不同时期汇率波动和汇率预期变化对短期跨境资本流动的影响不尽相同,两者的关系表现出“时变性”特点。传统的线性时间序列方法如向量自回归模型(VAR)假定在样本期内各变量之间的关系是稳定的,这与我国渐进式市场改革所导致经济和金融变量的关系具有“时变性”特征的现状不符,而动态条件相关广义自回归条件异方差模型(DCCGARCH)检验充分考虑变量之间可能具有的“时变性”特点,可以对变量之间的“时变性”关系进行动态描述。

(二)指标选取及数据来源

根据国际资本流动的相关理论和现有文献的研究成果,本文从国内外经济、金融等几个方面选取一些具有代表性的解释变量对我国短期跨境资本流动变动率的影响进行实证分析,并重点分析人民币汇率波动对我国短期跨境资本流动的影响,具体选取的指标如下:

1.短期跨境资本流动变动率指标。在计算短期跨境资本流动(SCF)时,本文参考田涛(2016)等的做法,采用间接法来确定我国短期跨境资本流动的规模,计算方法如公式(1)所示:

短期跨境资本流动=外汇储备增量-贸易顺差-外商直接投资 (1)

2.人民币汇率波动指标。本文采用人民币汇率变动率和人民币汇率预期变动率作为人民币汇率波动的指标变量;选择人民币兑美元月平均汇率作为人民币汇率(REER)的代理变量;选择离岸市场人民币汇率升贴水率作为衡量人民币汇率预期变动率指标(ERE)。计算公式如公式(2)所示:

升贴水率=[(境外NDF市场1年期人民币兑美元汇率-香港CNH 市场即期人民币兑美元汇率)/香港CNH市场即期人民币兑美元汇率]*100% (2)

3.境内外利差变动率指标(LC)。本文选取3 个月的中国上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)与3个月英国伦敦同业拆借利率(LIBOR)之差作为境内外利差代理指标。

4.资产价格变动率指标(SR)。本文选取上证综合指数收益率作为资产价格变动的代理指标,通过将每期期末收盘指数取对数差分计算得到。

5.经济增长指标(IND)。本文选取中国规模以上工业企业增加值同比增长率代表国内经济增速。

样本区间为2008年2月~2019年12月,数据频度为月度数据。外汇储备数据来源于国家外汇管理局网站,贸易顺差数据来源于海关总署网站,FDI 数据来源于商务部网站,人民币兑美元月平均汇率数据则来源于国际货币基金组织在线数据库,其余指标数据来源于Wind数据库。

(三)实证结果及分析

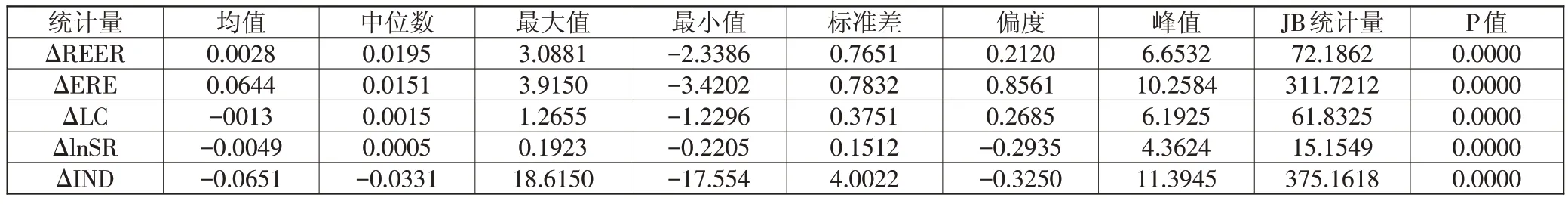

1.基本统计特征。为研究人民币汇率变动、人民币汇率预期变动、境内外利差变动、资产价格变动以及经济增长等5 个指标与短期跨境资本流动之间的关系,通过对原始数据进行计算并差分或对数差分处理后,得到人民币汇率变动(ΔREER)、人民币汇率预期变动(ΔERE)、境内外利差变动(ΔLC)、资产价格变动(ΔlnSR)以及经济增长(ΔIND)和短期跨境资本流动变动(ΔSCF)指标一阶差分数据,并对以上序列进行基本统计分析,发现人民币汇率变动、人民币汇率预期变动、境内外利差变动、资产价格变动以及经济增长等5个指标具有“时变性”特征,如表1所示。

表1 时间序列的描述性统计

从表1可以看出,以上5个序列均呈现出“尖峰厚尾”的特征,ΔREER、ΔERE、ΔLC呈现右偏态,ΔlnSR、ΔIND 呈现左偏态,且5 个序列的JB 统计量非常大,P值均接近于零,5 个时间序列均不服从正态分布,说明采用自回归条件异方差模型来分析5 个指标与短期跨境资本流动之间的关系是恰当的。

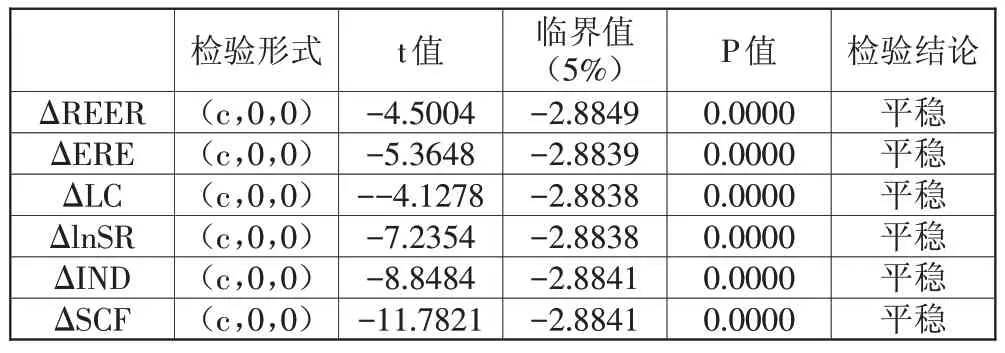

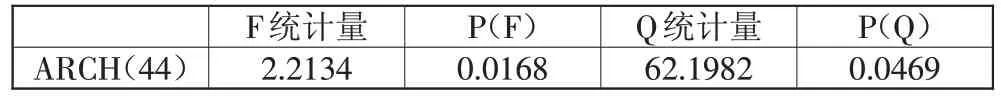

2.各序列的单位根和异方差检验。本文采用ADF检验和ARCH检验方法对人民币汇率变动、人民币汇率预期变动、境内外利差变动、资产价格变动、经济增长以及短期跨境资本流动变动等6 个时间序列在全样本区间内进行平稳性和异方差检验,结果如表2、表3所示。

表2 ADF平稳性检验结果

表3 ARCH-LM检验

通过对各序列进行ADF 平稳性检验,检验结果如表2 所示。从表2 可以看出,在1%的显著性水平下,6个时间序列均是平稳的。通过对各序列的均值方程的残差进行ARCH异方差检验,得到ARCH检验结果如表3所示。从表3中可看出,在5%的显著性水平下,F统计量和Q统计量的P值均小于0.05,因此拒绝原假设,说明各序列存在ARCH 效应,具有波动率聚散现象,适合使用GARCH模型进行建模。

3.动态相关性检验。本文运用DCC-GARCH模型来分析人民币汇率变动、汇率预期变动、境内外利差变动、资产价格变动、经济增长与我国短期跨境资本流动的波动溢出效应,并着重分析人民币汇率变动、汇率预期变动与我国短期跨境资本流动的波动溢出效应,具体步骤为:一是估计各个序列的单变量GARCH模型,得到标准化残差序列;二是利用上一步得出的标准化残差序列估计动态条件相关系数,考察波动溢出效应。

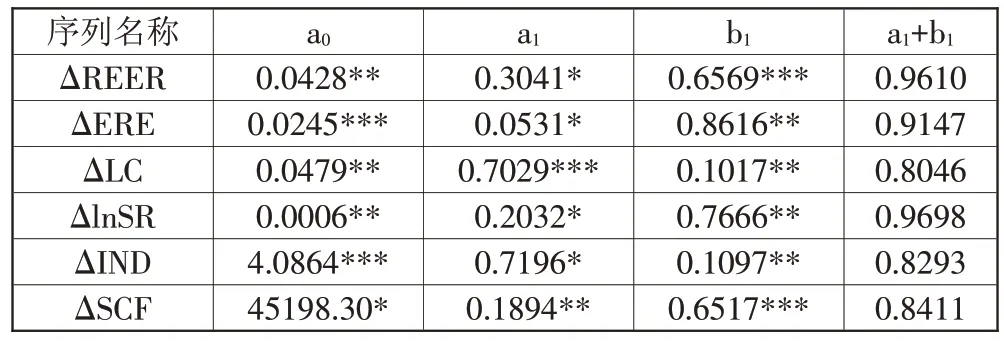

单变量GARCH 模型的估计。根据AIC 准则,GARCH(1,1)模型均能较好地拟合三组序列波动的自相关性。通过最大似然估计,得到各序列单变量模型参数如表4所示。

表4 单变量GARCH(1,1)模型估计结果

从表4 可以看出,6 个时间序列的ARCH 项、GARCH 项系数估计值都是显著的,常数项大于零,ARCH 和GARCH 项系数估计值均大于零,且ARCH和GARCH 项的系数之和a1+b1<1,满足平稳性条件,说明GARCH(1,1)模型能够较好地拟合数据,6 个时间序列的波动具有聚集性。

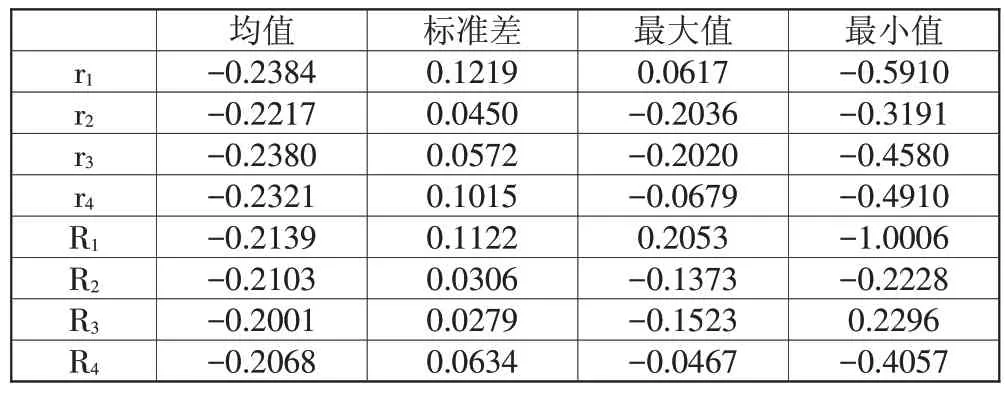

DCC-GARCH模型的估计。在借助前期单变量GARCH(1,1)模型估计的参数基础上,利用DCCGARCH 模型对人民币汇率变动与短期跨境资本流动、人民币汇率预期变动与短期跨境资本流动之间的时变相关性进行分析。因逐一增加其他影响因素指标后,人民币汇率变动、人民币汇率预期变动与短期跨境资本流动之间的动态条件相关系数变化不大(如表5 所示)。因此,本文在后续利用DCC-GARCH 模型分析人民币汇率变动、人民币汇率预期变动与短期跨境资本流动之间的动态相关性时,可直接研究人民币汇率流动与短期跨境资本流动以及人民币汇率预期变动与短期跨境资本变动之间的两两关系,无需考虑其他影响因素,最终得出人民币汇率变动、人民币汇率预期变动与短期跨境资本变动时间序列的动态条件相关系数变化趋势图(如图3、图4所示)。另外,表6列举出分阶段人民币汇率变动和汇率预期变动与短期跨境资本流动的动态相关系数的标准差。

表5 动态条件相关系数的描述性统计

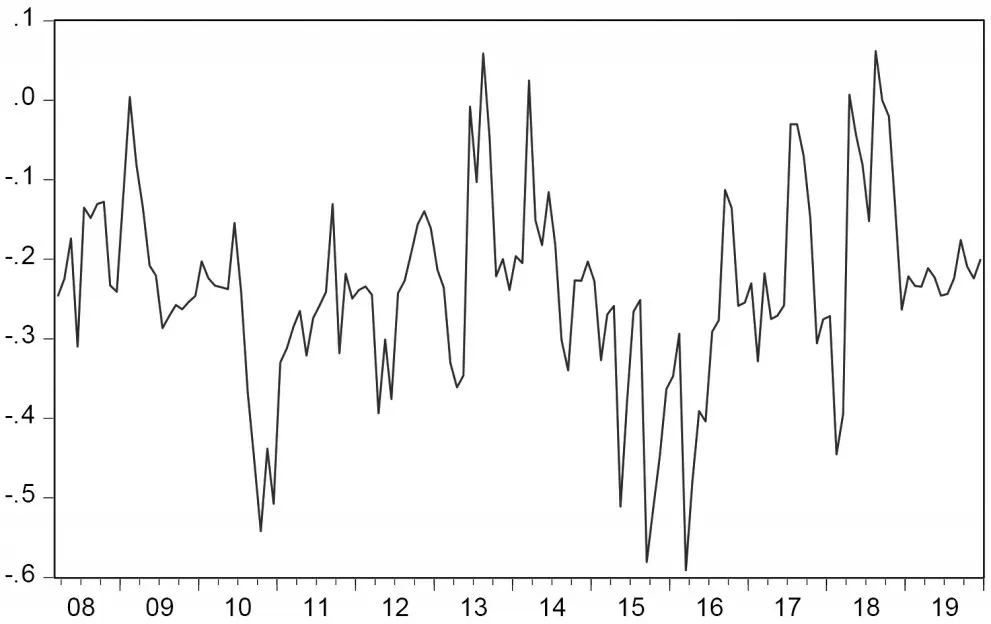

图3 汇率变动率(ΔREER)与短期跨境资本流动变动率(ΔSCF)动态相关系数

图4 汇率预期变动率(ΔERE)与短期跨境资本流动变动率(ΔSCF)动态相关系数

表6 分阶段ΔREER和ΔERE与ΔSCF的动态相关系数的标准差

图3中,总体上ΔREER与ΔSCF之间呈现负相关关系,表明人民币汇率变动率越大,我国短期跨境资本流入越少,即汇率双向波动对抑制短期跨境资本频繁流动具有正向作用。表6中,从分阶段动态相关系数的标准差来看,2015 年8 月~2019 年12 月期间,ΔREER与ΔSCF之间的相关性波动最大,2010年6月~2015年7月期间次之,2008年3月~2010年5月期间波动最小,即ΔREER 与ΔSCF 的关系表现出显著的“时变性”,两者之间的关系与人民币汇率形成机制改革进程紧密相关。具体来说,为应对全球金融危机,2008 年8 月我国宣布取消“参考一篮子货币进行调节”的管理原则,收窄人民币波动幅度,并重新与美元挂钩,直到2010 年5 月,人民币兑美元汇率基本保持在6.82的稳定水平,此时人民币汇率变动率与短期跨境资本变动率之间的相关性较小;2010年6月重启汇改后,人民币汇率变动率与短期跨境资本变动率之间的相关性波动变得剧烈,两者之间的关系表现为较强的不确定性,特别是2015年“8·11”汇改之后,人民币汇率变动率与短期跨境资本变动率相关性的波幅加大,且两者相关系数呈现震荡上扬趋势,表明人民币汇率变动与短期跨境资本增长率相互关系逐步增强。

图4 中,除个别月份以外,人民币汇率预期变动率与短期跨境资本变动率表现出稳定的负相关关系,表现为人民币汇率预期变动率越大,短期跨境资本流入越少,即汇率预期的双向波动对抑制短期跨境资本频繁流动具有正向作用。表6中,从分阶段动态相关系数的标准差来看,2015 年8 月~2019 年12 月期间,ΔERE 与ΔSCF 之间的相关性波动最大,2008年3月~2010年5月期间以及2010年6月~2015年7月期间波动性相差不大,即人民币汇率预期变动率与短期跨境资本流动也表现出“时变性”的特点。具体表现为:2015 年8 月11 日汇改后,人民币汇率预期变动率与短期跨境资本变动率相关性的波动性明显大于汇改前,两者之间的动态关系愈加复杂。

(四)研究结论

本文通过DCC-GARCH 模型对人民币汇率波动与我国短期跨境资本变动率的关系进行分析,根据研究结果,得到主要结论如下:

一是人民币汇率波动对我国短期跨境资本流动产生影响。实证分析证实人民币汇率变动率、人民币汇率预期变动率对我国短期跨境资本流动产生影响,具体表现为人民币汇率变动率、人民币汇率预期变动率与短期跨境资本变动率的关系呈现负相关,表现出人民币汇率、汇率预期变动率越大,短期跨境资本流入越少的特点。

二是短期跨境资本流动变动率与人民币汇率预期变动率的相关性略高于与人民币汇率变动率的相关性。通过DCC-GARCH 模型表明,2008 年至2019年我国在经历三次重大的汇率形成机制改革过程中,人民币汇率预期变动率对短期跨境资本流动的影响总体上高于人民币汇率变动率对短期跨境资本流动的影响。

三是2015年“8·11”汇改后,人民币汇率变动率、人民币汇率预期变动率与短期跨境资本流动变动率的相关系数的波动性显著增强。分阶段的动态相关系数的标准差显示,2015 年8 月~2019 年12 月期间,人民币汇率变动率、人民币汇率预期变动率与短期跨境资本变动率的动态相关系数的标准差明显高于前期,表明它们之间的相关性波动更加剧烈。

总的来说,随着我国人民币汇率形成机制改革步入“深水区”,人民币汇率变化和汇率预期变化对短期跨境资本流动的影响愈加复杂,应引起足够重视。

五、政策建议

(一)增强人民币汇率的弹性和灵活性,发挥汇率调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用

实证分析表明,人民币汇率短期变动率和人民币汇率预期变动率对短期跨境资本流动具有较强影响,人民币汇率水平的单边走势或者市场形成对人民币汇率的单边升贬值预期均有可能造成短期跨境资本的异常波动,进而对国内经济金融市场造成负面冲击。因此,应坚持以市场供求为基础,增强人民币汇率的弹性和灵活性,减少套汇空间,发挥好汇率调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用,减少短期跨境资本异常流动。

(二)加强人民币汇率预期管理,引导市场主体理性看待汇率波动

本文在研究人民币汇率变动率、人民币汇率预期变动率对短期跨境资本流动的影响时发现,相对于人民币汇率变动率,人民币汇率预期变动率对短期跨境资本流动的影响更大。因此在加强对短期异常跨境资本流动监管的过程中,应重视人民币汇率预期变动的影响。一是加强对人民币汇率走势和市场预期的基础性研究,将人民币汇率预期相关指数纳入跨境资本流动监测指标体系,通过设置汇率预期风险预警指标参数和预警阈值的方式,准确掌握市场预期,进一步夯实外汇风险指标监测基础。二是货币当局应增加政策出台的透明度,提高政策执行力,及时、恰当地向市场传递政策实施意图,避免市场主体误读和错判,加强与市场的沟通,建立自上而下的政策传导渠道,促使市场主体形成合理的人民币汇率预期,减少单边押注汇率走势的外汇交易行为。三是巩固汇率形成机制改革成果,充分发挥市场对化解跨境资本异常流动风险的积极作用。随着人民币汇率形成机制改革的逐步推进,人民币汇率双向波动逐渐成为常态,与此同时,市场主体对人民币汇率预期容易出现分化,汇率单边走势的市场预期势必有所减少,在此基础上,应注重对市场合理汇率预期和市场微观主体财务“中性意识”的培育,增强市场主体对人民币汇率波动的容忍度,理性看待汇率波动,减少不合理的外汇交易行为,有效利用市场这双“无形的手”化解短期跨境资本流动风险。

(三)建立多层次的跨境资本流动风险防控体系,有针对性地防范跨境资本流动风险

在坚持市场为主的汇率形成机制的同时,中央银行仍需对人民币汇率的走势保持警惕。为有效防范跨境资本流动的顺周期性引发的短期跨境资本异常波动风险,需建立起逆周期的宏观审慎管理机制。一是建立起本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架,包括识别和衡量跨境资本流动相关的系统性风险,建立和完善跨境资本流动宏观审慎管理的工具箱,并前瞻性地制定相关工具的启动、实施及退出计划等;二是做好风险应急预案,防范跨境资本异常波动的负面冲击。在本国面临激增的资本流入或破坏性的资本流出时,可考虑通过资本流动管理措施来直接限制资本流动,保障宏观经济和金融在资本流动的冲击下保持稳定。需要注意的是,只有在宏观经济高度不确定、宏观经济政策调整空间有限或时滞过长时,才能够实施此类措施,资本流动压力一旦缓解,需及时取消。