近代士人对西方世界的观感探微——以清人张德彝八部《航海述奇》的女性观察为视点

刘 超,梁程宏

近代士人对西方世界的观感探微——以清人张德彝八部《航海述奇》的女性观察为视点

刘 超,梁程宏

(浙江大学 教育学院,浙江 杭州 310058)

张德彝是晚清重要的外交官,他幼年接受传统教育,青年入同文馆接受新式教育,曾先后八次到访西方各国。在此期间,他广泛地接触西方社会与文化,详细考察西方女性,逐渐从一个保守士人转变为批驳中国裹脚陋习、尊重女性的开明士人。但在对婚姻自由等女性主义运动的讨论中,他回到了保守的阵地中,体现出近代士人思想的保守性与局限性。

张德彝;航海述奇;女性观念;西方观察

张德彝(1847-1918),清汉军镶黄旗人,本名德明,字在初,为晚清第一代外交官。张德彝自幼家贫,幼年时在舅父资助下接受了旧式私塾教育,饱读群书,他“性颖悟,喜读书,目下数行,过辄不忘。左、国、史、汉,下逮庄、骚,无不毕览”[1]。1862年,15岁的张德彝考入京师同文馆英馆,成为该校首批招收的10名学生之一[2]。3年后,张德彝经总署大考,被总理衙门保奏为八品官员。

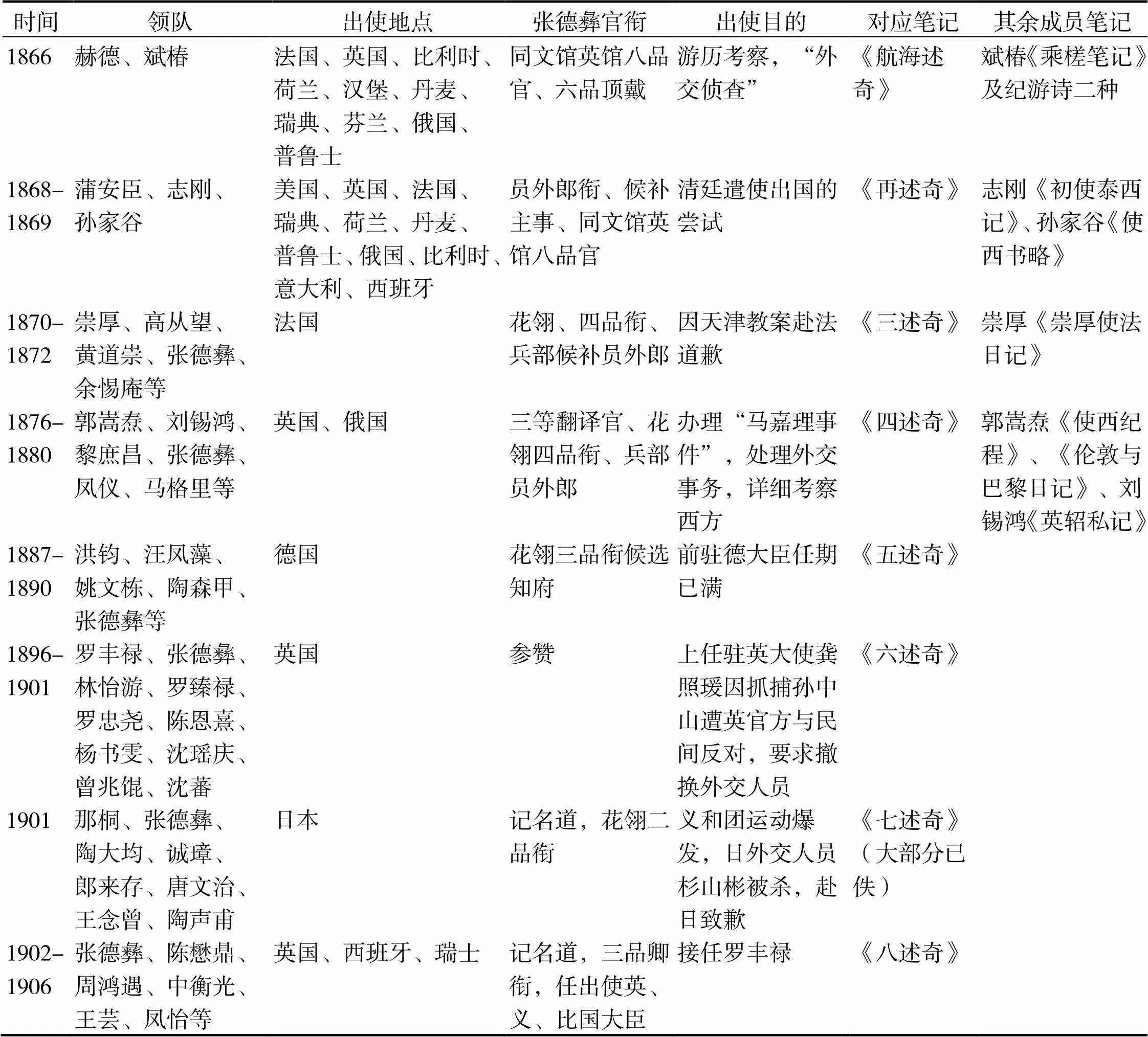

1866年,年仅19岁的张德彝开始了自己的出使生涯,他随斌椿、赫德(Robert Hart,1835-1911)考察团前往欧洲,成为晚清首个官方性质西方考察团的成员。在途中,张德彝将自己对西方的观察与思考诉诸笔端,写下游记《航海述奇》[3]。1868年,张德彝再随蒲安臣、志刚使团赴欧美访问,后相继随崇厚、郭嵩焘等使团出国。1887年,他随洪钧在柏林使馆任职,三年后回国,任总理衙门英文正翻译官。1891年,张德彝充任光绪帝英文教师。1896年,在伦敦使馆任参赞。1901年至1906年,张德彝随那桐赴日后又赴英、意、比等国。张德彝凭借出色的外交表现颇受洋务派大臣青睐,先后在八个赴外使团中任职,从随行翻译一路晋升为驻外大臣。每次出使时张德彝都会写下日记式游历闻见,记录自己对西方社会的观察和思考,自《航海述奇》后,他又续写了《再述奇》至《八述奇》,共计八本,记载时间跨越三十余年,成为考察近代国人对西方世界观念的重要材料(表1)。蔡鸿生曾评价:“清朝人的俄国观,正是在张德彝的《四述奇》中,才得到最具体、最生动的表现。”[4]

19世纪末20世纪初,一向由旧式学塾所培养,学习四书五经和八股制艺的“士人”阶层正经历着新思潮的濡染与西方文化的洗礼,逐渐形成近代知识分子的雏形。张德彝是一位特殊的代表:他幼年接受私塾教育,少年入同文馆,青年至老年则切身学习西方文化,拥有横跨新旧、学贯中西的教育经历。此外,他旅居西方数十年,遍访西方各国,作为外交使节参与了“马嘉理事件”“孙中山伦敦蒙难事件”等晚清外交关键事务,与西方各界交往甚密,又见证了普法战争、巴黎公社起义、甲午战败、维新变法等重大事件的发生,熟悉中西国情与社会。张德彝丰富的经历使他对西方政治、经济、文化、习俗都做了详细的考察,随着中西重要变革发生与推进,张德彝在对社会传统与变革的观察中不断反思士大夫固有观念。

清代,女性角色与地位成为新旧文化争锋焦点,女性缠足与否一度被视为国家改革与实力的标志。从《航海述奇》至《八述奇》,张德彝思想转变脉络尽陈笔间,他从一个强调女性贞洁、男尊女卑的传统士人转变为批判裹脚、尊重女子的近代知识分子。透过中国女性,张德彝表达了自己对晚清社会变革应结合中国国情,不能照搬西方的思考,与孙中山“欲治民国,非具新思想、旧经验、旧手段者不可”的见解不谋而合,是近代士人社会变革的典型观点之一,但在“婚姻自由”等议题中,张德彝重回保守阵营,体现出其思想局限性。

对晚清使团及其成员的研究,学界成果颇丰,然而主要集中于思想文化、国家形象及不同史料之横向比较,论及女性仅有董佳贝对晚清出使日记中西方女性的群体研究一篇[5],因其不涉及对张德彝观念之纵向比较,故笔者爬梳航海述奇八本,参照使团其余成员之记叙,就其女性观察与观念转变,结合历史背景,略为考证。

表1 张德彝旅西经历一览①

一、西俗与礼法,中西女性认识的碰撞——从《航海述奇》到《再述奇》

1866年2月20日,恭亲王奕䜣等上《奏派同文馆学生三名随赫德前往英国游览折》,称“查自各国换约以来,洋人往来中国,于各省一切情形日臻熟悉,而外国情形,中国未能周知,于办理交涉事件,终虞隔膜。臣等久拟奏请派员前往各国,探其利弊,以期稍识端倪,借资筹计……迟迟未敢渎请”。清廷长期的闭关自守政策不仅让官员缺乏对西方的了解,在办理外务事宜时常常进退失据,刚吃下英法联军败仗与《瑷珲条约》的清廷出现了了解西方、与西方建立外交关系的诉求,故要求斌椿考察团“将该国一切山川形势、风土人情,随时记载,带回中国,以资印证”[6]。

1866年,“老成可靠”的斌椿带着年轻的同文馆学生随海关总税务司赫德赴欧洲游历。斌椿考察团是清廷官方派出的第一个西方考察团,其成员年龄差距极大,斌椿作为领队已是花甲之年,是一位只接受过旧式教育的保守派士人,他“得见伦敦屋宇器具制造精巧,甚于中国”,并且观察到西方在社会制度上“至一切政事,好处颇多”[7],然而在性别观念上极为保守,他在“宴会之时,目视男女共席,相交言语,而以中国固有之道德论之,则乱男女之大伦,而为夷狄之陋俗”[8]。张德彝年纪不满弱冠,也在同文馆接受了一定新式教育,在《航海述奇》中对女性生活的记录远多于斌椿,在装饰、就学、婚嫁等方面表现出一位初识西方文明的中国人所受的猎奇感与思想冲击。

第一次旅西期间,张德彝就注意到西方女性与东方女性的不同。在教育上,东西方女性学习内容迥然相异。当中国大部分女性学习内容尚且停留在针线女红,桑麻织造时,“洋女先读书,后习天文算学,针黹女红一切略而不讲”,并且西方女性“性嗜游玩、歌唱、弹琴、作画、跳舞等事”[9]74,能自由出游交际,不拘于闺阁之中。在英国的大学院中,他见“男女学生三百余名”,方知女子也能与男子一样接受高等教育,且“至其教习家……有许多少艾捧几撰杖而前,询之即女弟子也,不仅前列生徒后列女乐矣”[9]77,女学生还能在男教师家中请教学问。第二次旅西期间,张德彝前往女学考察,“至十三条胡同看女官学,共大小幼女一千二百名,颖悟聪明,半属闺门之秀”[10]75,亲身体会到西方女性教育之成熟。

在婚嫁上,因随行的包腊与妻子新婚,他观察到西方婚姻不用于中土父母之命、媒妁之言,而是“男女婚嫁,皆自主之”。男女交往也非禁忌之事,“未娶未嫁之时,彼此爱慕,相交如友”;在婚姻双方地位上更是平等,“男不许娶二室,女不许嫁二夫”,男方无权三妻四妾;此种平等有其经济支撑,“再计其一年所得财帛,比之相等”[9]135。

但张德彝仍坚持以传统礼法视角评判西方女性。在女学上台发言时,“宣讲中国圣教,以励诸生。明即勉以忠孝节义等语”[10]75。当时的张德彝认为买鞋时男店员为女子穿鞋是“恭而无礼”[10]132,男女分别时的飞吻是“洵流荡之极者”[10]87。他还否认女性结会权,认为美国女性“亦欲结党,自立庙堂会馆,此盖致乱之由也”[10]79,批驳女子单独出游是“不为雌伏而效雄飞,是雌而雄者也”[10]82,逾越了性别边界,并十分强调女子贞洁:“外国女子,节义固不乏人,而不贞者亦复不少。定情之夕,不能立辩真伪。”[10]151张德彝对西方女子性格做了中国式批判,对美国女性就有“少闺阁之气,不论已嫁未嫁,事事干预阃外,荡检逾闲,恐不免焉”的评语[10]81。

年轻的张德彝在第一、二次出使期间对女性的态度几与年老的斌椿无异,坚守传统性别观念。而第二次旅西的领队志刚,反而在《初使泰西记》中接纳了不同文化的性别观念,如对西方妇女“明乐理如此”的赞扬[11]74,对“西人贵女”的认识[11]49,观法国沙滩男女嬉戏后“中国重理而轻情,泰西重情而轻理”的总结[11]77。相比之下,张德彝在早期对中华之礼“男女授受不亲,礼也;以卑敬尊,必拜跪,亦礼也”的概括,是当时绝大多数未曾深入了解西方的士人保守立场的体现[9]136。

二、教育、女性生存状况与女性地位的三重审视——从《三述奇》到《五述奇》

1870年,崇厚因天津教案一事赴法道歉,张德彝为使团成员。彼时天津教案轰动津门官场,曾国藩因此声名扫地,“垢詈之声大作”,洋务派官员亦深受牵连。崇厚出使虽为缓和时局之需,却仍有“变夏用夷”之虑,官员讨论中显示出清廷对洋人势力在华日渐壮大的畏惧,李鸿章便称“法之君臣恃强好战,各洋官、教士再加怂恿,非崇公所能勾当”[12],李如松也担忧“恐为外夷所狎侮,而拘留迫胁,亦足启夷人要挟之气”[13]。国内不断恶化之形势,对国外事务之陌生,使传统士人心态进一步崩溃。张德彝两次使西后,视野开拓,大大弥补了国内以书本为主封闭教育的不足,正如他自己所言:“多游邦国见闻广,久历风尘心地宽。”[14]

作为见证了普法战争的少数中国人,法国战场上英姿飒爽、不让须眉的巾帼英雄冲击了张德彝的传统性别观。他对西方女性在战场上发挥的作用感到震惊,“男皆当兵,女则有造火药者,有缝布袋装沙石以筑土城与炮台者,有能文工书草露布者,竟有荷戈而骁勇倍于男者,奇甚”[15]166,还在巴黎市民部队1200余人中敏锐地观察到两位“虽衣履残破,面带灰尘,其雄伟之气,溢于眉宇”的女性[15]171,并盛赞战争中的女性“虽被赭衣,而气象轩昂,无一毫袅娜态”[15]174。

普法战争的英勇女性让张德彝受到极大震撼,此后他对西方女性的观察叙述明显增多。他记录“西俗女重于男”,女子不抽烟则男子不当面吸“以昭敬重”[15]157。女性有自由上街游玩的权利,“苟男子拦阻,妇女可以控官,乃判将该男监禁若干日,以昭做戒云”[15]196-197;有独自旅行的自由,“西国妇女之年逾二句者,出门远行,皆可只身搭船乘车,既无仆婶跟随,父母亦不拦阻”[15]217-218;甚至有一定的性自由,“男女私交,不为例禁”[15]195-196。对西方女性的进一步观察催生了张德彝日渐增长的好奇与疑惑。

(一)女性教育地位

1876年冬,清廷遣郭嵩焘驻扎西洋,郭嵩焘作为首任驻英公使,长期在欧洲活动。张德彝第四次旅西,随郭嵩焘一行辗转英、俄等国,至1880年方才回国。这一次出使西方的时间远长于前三次,让张德彝有更充分的时间考察西方。而使团中的郭嵩焘与刘锡鸿分别是开明与顽固派代表,二人政见不一,在出使期间常有争论,使周旋其中的张德彝渐渐对固有观念感到怀疑,尝试通过对西方国家的观察找出答案。西方的女性属性与社会角色,究竟是如郭嵩焘所言“女子皆知学,殆胜于中国也”[16],能成为国家富强的动力;还是如刘锡鸿所言“女荡而男贞”[17],西方女性是对中国传统礼法的悖离。在四述奇中,他对女性教育进行了更广泛的观察与记录,陷入了中西文化优劣与女性地位的自我拷问。

在前几次考察中,张德彝的视角其实是从“大家闺秀”的角度考察西方女子教育,只稍提及西方在教育儿童上的义务性和普及性。在第四次考察中,张德彝更仔细地留心了平民女子的教育,深入对教育普及进行了观察,如记英国儿童在街上走,讶于其鲜有不持书随行默诵者,附之“女童亦然”[18]450,特意观察女童的学习习惯。与屠萨等人相聚喝茶时在席间见“屠妻立以洋笔抄录。字共数十,笔画清楚,端楷如华童之读过五六年书者,敏甚”[18]454。前几次旅西张德彝仅注意到他国教育为男女同享,未关注学制等细节,后来他详细记录了英国的义务教育:“男有男校,女有女校,凡生子女皆报官。乡官岁核户册,已届五岁者即令入塾,故英国男女无一不识字者,虽车夫匠役,每于工作唯时,鲜有不阅新闻纸而广闻见者。”[18]539还详细记述英法等国的教育规模、教育机构和男女教育情况。在《八述奇》中,更记录了幼童幼女的具体教学法,如“由三岁至八岁,每日教二十六字母及以字拼话,读小书,并随时讲解事迹小说,令诵习之”[19]413。

对教育的重点观察是张德彝对西方文化认识逐渐深入的必然,也是他在中西方文化比较上踟蹰犹豫时所选之剖面。中国自诩为礼仪之邦、重教之邦,其礼仪教育却与曾被认为是“蛮夷”之地的泰西差异极大,这是张德彝多次旅西后一次深刻的文化自省。

(二)女性遭遇与国运

持久的反省不仅从其记叙重点的突出中反映出来,更体现在三次与波斯人的讨论之中。

1879年,张德彝在俄国圣彼得堡夏园遇一波斯人,名姜喜庆。二人聊天时,姜讲述了波斯女性的遭遇,并以此批评波斯的传统礼法:

(俄国)较敝国实胜百倍。敝国自称已化之邦,长幼有礼,男女有别。每有善会之处,皆男女聚集,女固不去,实不敢去,官亦禁不令去。间有一二妇女混入,则男子必多呆眼窥探,甚有入游语作狂态者。倘男女聚集如此之夥,即自昼亦必滋事,虽有官长弹压,亦恐鞭长莫及。且不止此。敝国之王孙公子、大员子弟,多以势利压人,即如乘马驰驱,往来街一市,每将人物撞伤,被伤者闻系某人,则钳口不敢言。如出言冒犯,反令悍仆殴打,勒索钱财,或送入官府惩治。更有打伤人命,并不抵偿,抢夺妇女,终不释放。如此良民受害,无理不公,弊病日深,一言难罄。[18]727

张德彝评价道:“言之令人怀惭,闻之令人叹息。”同在积弱之国,清廷与波斯内部矛盾的相似激发了张德彝心中的共鸣,女性的悲惨遭遇也成为一国积弊的缩影。

一周后,张德彝又在夏园遇波斯人姜喜庆及其友席武果,相与谈俄国礼貌。其友云:

俄之官兵巡捕,见各国官长,皆举手扶帽以为礼。至街市幼童幼女,频见者虽不识姓字,亦免冠屈膝以为礼。由此观之,是俄非以弱而畏他国,非以强而抗他国,实因彼此通商,互保子民而固友谊也。[18]729

席武果用俄国礼仪之周到观察俄国之盛。不久,张德彝又遇土耳其人谭喜什武,二人谈到“泰西妇女揽权”,谭喜什武又以本国举例,以夫妇同心暗喻其根底在政府不作为,“人心仍不向善”[18]732。女性的生活状况是一国国力的重要体现,西方女性能有平等的婚姻,能与男子一起享受教育,能与男子共游,甚至多有“揽权”之举,是因其在社会文化中并非男性附属,而是独立个体,这样自由与平等的个体意识只有在先进的国家中才有萌芽的契机。

(三)中西女性社会作用

西方女性究竟在西方社会中占据何种地位?中国女性与西方女性究竟孰优孰劣?张德彝在《五述奇》中给出了自己的思考与答案。

第一问解答于德国。时逢德国医生德杜约贝女儿病故,出使大臣洪钧劝他“今既夭逝,则目下可省”,言其女之死能节省费用,意在抚慰他失女之痛,却隐约表现出观念上的性别歧视。由此,二人延伸到对二国性别平等观念的探讨。洪钧认为“中国重男不重女,因男可养生送死耳”,德杜约贝则言:“我国不然,男女一律爱重。”张德彝记录:“据杜此言,则又西国不专重女之一证矣。”[20]160张氏最终下结论:西方人重视男女平等,二者皆爱重。

第二问,张德彝对比了中西女政治家与女性学者。他认为就从政女性传统而言,中西方不相上下,“我国之女后为主者,汉唐两朝有之”,西方也有“女主”。在女学者上,他称“汉有曹大家班昭续成《汉书》,称女学士”,并列举历朝历代有才名的女子,反问西方“泰西诸国,自古迄今,虽有女主,而妇女无一为官者,学问优长者颇多,而著名者未闻一人”[20]254-255。

张德彝的将东西方女性角色进行了跨文化的横向对比,最终将比试胜利的天平偏向了本国女性。他虽未用脱离原生文化语境的眼光对二者进行客观比较,未深入了解西方历史,却能将女性从“家庭角色”中解离出来,重视女性在政治、学术等社会各界的重要地位和作用,并强调对女性的尊重:“中国尊妇人,始自唐武后,至外国不知始何时也。”[20]256这次持续数年的文化自省,表面上以中国女子政才皆有可观告终,实际上启发了张德彝对本国女性现实状况的关照。

三、天足与情爱,女性生理与心理的解放问题——从《五述奇》到《八述奇》

(一)不缠足运动及其政治内涵

自《五述奇》始,张德彝以西方眼光审视东方女性,关注中国女性的现状与遭遇。19世纪70年代,不缠足运动已在中国暗涌,西来传教士通过在华设置教会女校和成立不缠足会禁戒缠足,1875年,厦门传教士在华设立了第一个“天足会”团体[21]。同年《万国公报》转载《保师母与年会议论缠足信》,一批由信徒与传教士撰写的反缠足文章陆续发表其上[22]。19世纪90年代,陈虬、陈黻宸、陈炽、宋恕和郑观应等早期维新派创作了要求放足的专文,维新变法期间,康梁二人也极力主张放足,在各大报纸上积极刊文将不缠足运动推向高潮。此时张德彝虽远在海外,但国内热火朝天的讨论氛围也引起了海外旅居士人的关注。

张德彝第一次讨论女子缠足问题,早于陈虬《驰女足》三年,发端于当时在小说与报纸等世俗读物中对女性缠足问题的前期讨论。1889年7月21日,张德彝看宣鼎著《夜雨秋灯录》内“大脚仙杀贼三块”一章,其后懊侬氏批云:“人间最惨,莫如女子缠足。”[20]310批语中将缠足之因归咎于历史陈弊和母亲爱女之心,谈到脚大女性行走更便捷,更有机会应对险境,这是针对小说中“大脚仙”女性角色所做的评述。张德彝读后,隔日即用西方女性之经历加以评述,他观察到西方也有损伤女性健康的恶习,“法国本有妇女割脚使细之俗,德人亦仿效之”。与中国不同的是,“十数年前,经毕驷马(俾斯麦)出谕,通国禁止此俗,现在德无此风”。对此他评论:“身大脚小,或身小脚大,皆不雅观,是造物生人有定,必使大小均匀也。”[20]311这时他只认为缠足等陋习违背了人的自然本性,从政者应当改革社会习俗。

1890年春,张德彝读到沪报《论女子裹足母实不慈》,报上将缠足归咎于“母慈”,“积习相沿,牢不可破”。张德彝评价“斯论也切当事理”,后作连篇论述,以西方比对中国,“统按今世五大部洲,除中国外,绝无裹足者”,“天下万国无此陋俗”,认为清廷“宜明申裹足之禁,犯者以违制不慈论罪其父母”[20]459-461。张德彝从西方角度对中国独有陋习进行的第二次批驳,是对俾斯麦政令施行效果观察的结果,最终得出政府应施行不许缠足禁令的结论。

戊戌变法前期,女子放足问题一度被视为国家复兴的关键。1897年,清朝已经历甲午惨败,维新派上书受阻,将阵地转至报刊,国内对改革的疾呼让身在国外的张德彝极有感触,他将报刊上看到的《中国变时论》全文记下。这篇文章将妇女不缠足作为中国“易贫向富”的第二条措施。又八年,家国孱弱的阴影一直笼罩着张德彝,让他爆发了对缠足的愤慨,他认为,百年前清朝有康熙禁缠足的“祖宗法制”,也有民间自发的反缠足活动,收效却甚微,“自洋人立天足会,乃趋之若鹜,咸谓西国法善”[19]679。他所关注的已非禁缠足本身的收效,而是批判国人对西方的盲目追捧,他对失去自尊自立底线的国人,“甚耻之愧之”。但张德彝并未失去对清廷的希望,他观《时务报》上《中国缠足一病,实阻自强之机,并肇将来不测之祸说》一文,仍写下“成效可期,当拭目俟之”的期待[23]185。

由上观之,随着国内局势渐趋紧张,张德彝对女性缠足的考察动因经历了一个从“天性使然”到“国家自强”的变化,他强调要解决中国女性的生理困境——缠足问题,透过批判缠足影射社会改革。张德彝对反缠足运动的态度从怜惜与支持,再到愤慨与期待,其态度转变体现出一批近代士人对统治者施政的热烈期盼。

(二)西方女性的爱悦与礼节

“性”在中国传统观念中是一个隐秘性话题,女性的欲望尤其违背“贞洁”的道德要求。“中国传统文化中,性与欲望中没有女人的位置,女性必须对自己升腾的身体欲望严加控制和压抑,她只是一种被物化的工具,一位他者。”[24]夏晓虹认为在近代妇德受挑战的另一面,在“新教育与旧道德和调和与折中”中,“最为敏感的男女交往与婚恋问题上尤具典型意味”[25]。两性关系是观念系统中最为隐秘、避讳却深入的角落。

第六次出使西方的张德彝已达知天命之年,经历丰富,观念趋于成熟。在冗杂外交事务中,西方女性是张德彝交际的重要角色,在频繁的交流中,张德彝得以濡染西方文化,潜移默化地改变了对女性角色的认知与两性观念,这种改变尤其体现在张德彝对男女间亲密关系的理解上。从《六述奇》开始,张德彝对西方女性的叙述改变明显,从对西方两性关系感到不适转变成对西方两性观念的理解与接受。

他见西方绘画中“多调情接吻者,然于街市往来,不见有男女嬉笑,放言狎亵,令人观之不雅者。推原其故,乃知西人之于男女,以爱悦为宗,而以苟且为耻,其俗使之然也”[23]285。张德彝渐渐能够理解西方文化环境下两性的交往,将男女间亲密的关系与“苟且”的联想断裂开而发掘“爱悦”的内核。他观察西方舞蹈,“谓男女搂腰抚肩,双双驰骋,似不雅观”,但这是情感抒发的需要,是“心无异想,意在畅情,不至神疲力倦”。张德彝认为清朝士大夫“男女七岁不同席”,却在青楼中“沉于欲海,呼朋引类,耗费不赀,连宵达旦”,英国虽然男女共跳舞,却“当跳时仪容整肃、不事轻佻”[23]501。礼节各国有异,其蕴含的观念与行为,才是判断文明与否的标准。“西国男女,最重情爱”[19]526。西方男女之间亲密的活动,大多出于爱悦之心。因此他见少年“竟有将女子推倒而随卧其上者,有牵拽接吻者,纵无亵语恶言,手不乱舞,目不传情”,也明了这是出于“默会于中心”的“恩爱之意”,甚至认为适龄男女间的嬉戏更利于爱情的萌发。对此他隐晦地说“濮上桑中,有甚于芍药相赠者”[23]455,这表明他已能够客观接受两性的交往与爱意。

(三)“女权”之争,西方性别平等观念在中国的局限性

19世纪末,第一波女性解放运动(the first wave)已在欧美兴起,同期随着西方思潮在华传播,中国近代知识分子对女性角色的思考日趋深入。戊戌变法时期,康梁发起一系列妇女运动,引起了广大士人强烈反响,不同立场和倾向的士人在这一道德变革中提出了各种主张,创造出“女学生”“国民之母”“女豪杰”等象征其心目中理想女性角色的词汇。在晚清的论战中,西方女杰形象和西方性别实践是对中国妇女形象和中国礼法原则的颠覆,担当起中华民族对照物的角色[26]。西方性别实践是否能在中国适用,其适用范围如何,成为颇具争议的论题。

1904年,张德彝从报刊上觉察到舆论风潮的变动。12月20日,他对昨日阅读的《同文沪报》上《消闲录》中题为《女权不振》的一段新闻发表了自己的议论。《女权不振》讲述了一对年轻男女私定终身,最终被女方家庭以蛮力拆散的故事。其后有评:“噫,中国女权不振,一至于此。果其两情相洽,婚姻自由,则海燕相栖玳瑁,又何致孽海生波,情天莫补哉?”文章作者将“女权”解释为女性独立恋爱之权,主张当今中国应学习西方,倡导婚姻自由,以免悲剧重演。

张德彝评价如下:

按:中国女子,十五而笄,二十而嫁。彼女年才及笄,即谓“婚姻自由”,则是母权不振矣。英国女子二十一岁以前由父母主婚,二十一岁以后方得自由。若谓西法宜学,切莫蹈游学笑话中所谓,无非是“鄙薄本国,盛称别国。竟学了一些个皮毛,一些个节文,一派的空话,一派的恶习。究竟那真正的好处,一点也没摸着头脑,白白的连本国的好处全都抹煞了”各语。世人咸谓风俗宜变,若婚姻自由之风一开,则凡关乎婚姻礼节制度均须更改。甚恐变本加厉,远不如欧;而我国之九烈三贞,三从四德,守节清贞,孝顺贤明等字皆可涂去矣。噫嘻![19]556

接受了传统儒家教育的张德彝,在立场上为传统性别观念做出了辩护。与部分并未到过西方而盲目进行崇拜的近代知识分子不同,张氏多年的亲身经历让他意识到欧美各国并非完美无瑕,中国效法西方要建立在详尽的对外考察与内部调和的基础上。

张德彝在对《女权不振》的评论中不仅以亲身经历反驳作者未能全面了解西方社会,同时通过展现自己观察到的西方社会乱状强调了观念改革中调和社会矛盾的重要性。针对报刊中鼓吹的“西方女子婚姻自由”,张氏认为西方妇女虽地位高于中国妇女,但西方妇女并非享有完全婚姻自主的权利。早在第三次出使时,张氏就观察到“西国女子之嫁也,二十二岁以前,父母可以主之”[15]195,这表明西方婚姻同样受家庭制约。其次,他认为中国与西方在婚嫁习俗上的差别客观存在。中国女子“十五而笄,二十而嫁”,婚嫁一般早于西方,而欧洲对婚姻自由的放松和对伴侣财产平等的看重已导致社会出现晚婚晚育的情况,甚至“致有男子四五旬尚未娶者”[15]196,若在中国施行完全的婚姻自由不利于维持家国体制。第三,西方对婚姻和性爱宽松的态度导致了“男女私交,不为例禁”,以致于“奸生之子女最多”,给社会福利带来沉重负担[15]195-196。因此张德彝说,“世人咸谓风俗宜变,若婚姻自由之风一开,则凡关乎婚姻礼节制度均须更改。甚恐变本加厉,远不如欧”,一旦“九烈三贞,三从四德,守节清贞,孝顺贤明”等原有传统道德皆被“涂去”,必将面临道德准绳缺失和社会基础动摇的危险。他总结到:“且西国哲士谓世界人类,各有先天地位及后天地位,何国之人守何国之习惯,先天之地位也;治何处之事,守何处之章条,后天之地位也。”[19]683-684这一倾向于维护传统价值体系的观点表面上与清廷大部分保守派官绅不谋而合。但与未曾出洋的传统士人不同,张德彝的考量建立在数十年考察西方社会的经历之上,是民族主义情绪高涨的二十世纪初为数不多意识到并反思西方社会问题的中国知识分子。

诚然张德彝虽然始终坚持“中学为体、西学为用”原则,终其一生未曾越出维新派的主张,却能够从社会基础层面考虑观念改革的利弊,审视婚姻自由等西方“女权”思想与儒家社会的适应性。

四、小结

晚清之际正值千年未有之变局,传统夷夏观念随动荡时局逐渐瓦解,对女性的认知,对两性间关系的思考也处于新旧交替的激烈争论之中。张德彝八部《述奇》,从中、西女性二视角出发,观察了西方女性的形象与社会力量,探讨了中国女性的状况与变化,在对中西女性的横向比较中思考了社会变革的原则。

在数十年的旅西生涯中,张德彝对女性的观念发生了三阶段变化。第一阶段为前两次旅西期间(1866-1868),在此期间因中西女子之别,张德彝颇受文化冲击,下意识以传统道德标准评价西方妇女,对西方女性特质总体上呈否定态度。第二阶段为第三、四次出使期间(1870-1880),普法战争中英勇的女性给张氏留下了深刻影响,通过十年文化适应与深入了解,张德彝陷入对原有观念的反思期,思考了女性的社会作用,开始重视并尊重女性力量。第三阶段为第五次旅西后(1887-1906),张德彝对两性关系、女子缠足与婚姻自由进行了讨论,他强烈批判女子缠足,但对婚姻自由却回到了保守态度。

作为第一批考入同文馆的学生,张德彝有幸成为晚清较早与西方近距离接触的士人,透过其对西方女性的观察与对西方两性观念的审视,一方面能够看出在近代士人群体中,“传统儒家的修身观念与圣贤君子的理想,基本上仍然维持比较稳定的地位”[27],“礼法”“女德”“男尊女卑”的传统价值观形成了东方式的性别规范。另一方面,一部分长期受西方文化浸染的近代士人,开始“反叛”传统,逐渐接受了部分西方性别观念,肯定了女性的地位与价值,在批判缠足、争取女子教育权等方面发挥了积极导向作用。然而当女性主义变革挑战传统价值观时,原生文化与政治立场又成为一批进步晚清士大夫的紧箍咒,对传统文化价值体系的维护最终使得他们在西方女权运动掀起高潮的风云时代再次与时代浪潮擦肩而过。

① 本表格根据张德彝《航海述奇》系列整理而成。

[1] 钟叔河, 主编. 走向世界丛书: 第一册[M]. 长沙: 岳麓书社, 1985: 437.

[2] 余冬林. 晚清使臣“议会书写”研究[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2014: 72.

[3] 中国历史大辞典史学史卷编委员会. 中国历史大辞典: 史学史卷[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1983: 255.

[4] 肖玉秋, 阎国栋, 陈金鹏. 中俄文化交流史: 清代民国卷[M]. 天津: 天津人民出版社, 2016: 327.

[5] 董佳贝. 霓裳 才媛 阶层——晚清出使日记中的西方女性(1866-1895)[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2018, 42(5): 123-132.

[6] 朱有瓛, 主编. 中国近代学制史料[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1983: 43.

[7] 斌椿. 乘槎笔记[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1981: 28.

[8] 陈恭禄. 中国近代史[M]. 北京: 中国工人出版社, 2012: 195.

[9] 张德彝. 航海述奇[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1981.

[10]张德彝. 欧美环游记[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1981.

[11]志刚. 初使泰西记[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1981.

[12]顾廷龙, 戴逸, 主编. 李鸿章全集: 30: 信函二[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2008: 74.

[13]蒋廷黻, 编著. 近代中国外交史资料辑要: 中[M]. 北京: 东方出版社, 2014: 84.

[14]马一. 晚清驻外公使群体研究(1875-1911)[D]. 广州: 暨南大学, 2012.

[15]张德彝. 随使法国记[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1982.

[16]郭嵩焘. 伦敦与巴黎日记[M]. 长沙: 岳麓书社, 1984: 294.

[17]刘锡鸿. 英轺私记[M]. 长沙: 长沙人民出版社, 1981: 163.

[18]张德彝. 随使英俄记[M]. 长沙: 岳麓书社, 1986.

[19]张德彝. 八述奇[M]. 长沙: 岳麓书社, 2016.

[20]张德彝. 五述奇[M]. 长沙: 岳麓书社, 2016.

[21]梁景时. 中国近代不缠足运动始末[J]. 山西师大学报(社会科学版), 1995(1): 64-70.

[22]夏晓红. 清末的不缠足与女学堂[J]. 中国文化, 1995(1): 219-229.

[23]张德彝. 六述奇(附七述奇未成稿)[M]. 长沙: 岳麓书社, 2016.

[24]刘艳琳. 20世纪中国文学女性生命体验的性别书写[M]. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2014: 101.

[25]夏晓虹. 晚清女性与近代中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 38.

[26]季家珍. 历史宝筏: 过去、西方与中国妇女问题[M]. 杨可, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2011: 71.

[27]王汎森. 思想是生活的一种方式: 中国近代思想史的再思考[M]. 台北: 联经出版事业股份有限公司, 2017: 55.

The Intellectuals’ Views on the West in the Late Qing Dynasty from the Female Observations of theby Zhang Deyi

LIU Chao, LANG Cheng-hong

(College of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Zhang Deyi was an important diplomat in the late Qing Dynasty. He received traditional education in his childhood, and entered Peking T’ung-Wen Kuan to receive Western New Education In his youth. He visited the West eight times in succession, extensively exposed to Western society and culture, and observed Western women in detail. Gradually, he changed from a traditional intellectual to a progressive one who became a criticism of Chinese foot-wraps. But in the discussion of feminist movements such as freedom of marriage, he returned to the conservative position, reflecting the conservative characteristics and ideological limitations of Intellectuals in the Late Qing Dynasty.

Zhang Deyi,, feminist view, observation of the west

G257.33

A

1001 - 5124(2021)02 - 0028 - 09

2020-04-06

全国教育科学规划一般项目“建国初党中央创建社会主义高等教育体系的战略智慧研究”(BOA180049)

刘超(1982-),江西赣州人,研究员,博士,主要研究方向:中国史、高等教育、知识社会学。E-mail: charlouisdas@zju.edu.cn

(责任编辑 周 芬)