雷州半岛地区古村落空间格局形态和发展应用研究

——以苏二村为例

郭慧巧 高祥宇 周丹 冯锦炜 罗金丽 张艳

(广东海洋大学寸金学院,广东 湛江 524000)

0 引言

在城镇化背景下,传统村落和现代城镇建设陷入了尴尬的局面,部分传统村落被全盘否定,重新建造,大拆大改以至荒废。传统村落大量消亡,现存的传统村落呈现零散、边缘化分布状态[1]。历史文化名村作为一种需要“活态保护”的特殊文化遗产,要求传统村落的整体保护与传统村落发展同步进行,做到保护和发展协同、兼顾,避免抓大放小[2]。探究传统村落的空间形态和格局,认识传统村落的作用和价值,为传统村落保护与发展提供理论支撑与技术支持,具有重要意义。本文以雷州半岛地区的国家历史文化名村苏二村为例进行研究,从村落的空间格局形态及建筑布局形式的角度等进行研究,探究该村落的现状问题,提出可行的解决方案。

1 村落概况

1.1 历史起源

苏二村历史悠久,是一座以黄氏家族为主的自然古村落,先民为躲避五代时期的战乱带着族人从福建莆田迁居此地,至今已近千年。苏二村原名“荔枝村”,由于北宋苏轼曾两次来过此村,故更名为“苏二村”。苏二村拥有明清时期遗留的古屋、中西结合建筑、古井、古树、宗族姓氏祠堂、风水池塘、气势恢宏的拦河大屋等,村落建筑历史悠久,经历岁月和战争洗礼、人为破坏,仍能保存至今。苏二村以丰富的非物质文化遗产入选第六批中国历史文化名村。

1.2 地理位置及气候

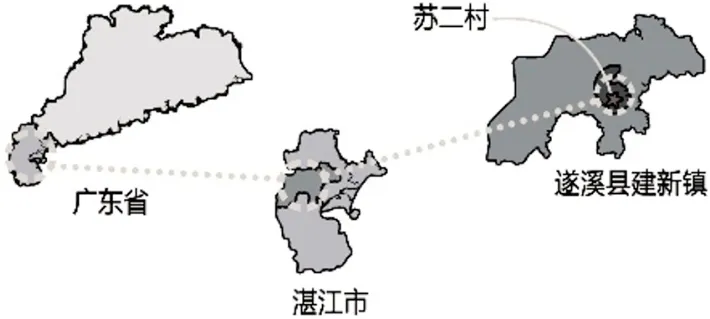

苏二村位于湛江市遂溪县建新镇,靠近湖光岩风景区,毗邻官田水库流牛滩,粤海铁路在村旁穿梭而过[3]。村落地形平坦,属热带季风气候,全年高温,年平均气温20℃以上,年降水量1500-2000mm以上,集中在夏季,有台风天气,有干湿季存在,植被为热带季雨林。

图1 苏二村地理位置

2 传统建筑

苏二村是雷州半岛地区古民居建筑保存较好的村庄之一,具有雷州半岛地域特色的古民居建筑113座,占地面积4万多平方米,以明清建筑风格为主[3]。建筑注重外部装饰、门额题字,古建筑以青石和红砖材料为主,木雕、石雕、灰塑、山墙、镬耳墙等样式丰富多彩,内容丰富,颜色高雅,雕刻有天神人物、鸟兽鱼虫,花草树木、故事连环画,表现栩栩如生,体现了工匠的精湛技艺和屋主人高雅的审美[3]。

图2 传统民居建筑风貌

图3 镬耳墙

苏二村的代表建筑是一座共有50多间房的拦河大屋,建于明朝,狭长宏伟,大门有100多个,保存了完好的御敌用枪口和炮口,其既可用于防御外敌,又可供截洪和居住用[3]。村内的黄氏宗祠也是代表建筑之一,是苏二村的精神表征和宗族情感联结的纽带,是村民心中神圣的地方。其他民居较为统一整齐,基本建筑材料是红砖、黄泥、山体岩石、稻草、瓦片、石灰等,就地取材,民居建设与自然环境协同发展。

图4 拦河大屋

图5 黄氏宗祠

苏二村民居按坐北朝南风水布局,充分利用采光条件,建筑内部采光充足,通风良好,冬暖夏凉。房屋集中分布,体现氏族的聚居生活形态,建筑分布形式呈近带状或不规则多边形。民居平面布局有一进四合院式、二进四合院式,以道路交叉点为中心集聚众多住宅。一进四合院式布局形式分上房、套房、厢房、门厅、照壁、院子等,一般面阔12米,进深11-12 米,部分设有倒座,进深约18 米,建筑高度在9.1-9.2米。二进四合院式布局形式分前后厅堂、套间、外院、内院、巷子及正房偏房等,功能分区明确,体现了宗族儒家的等级秩序观念。

图6 传统建筑“麟雎”测绘图

图7 居住建筑构成分析图

3 村落格局

3.1 村落空间格局形态的演变

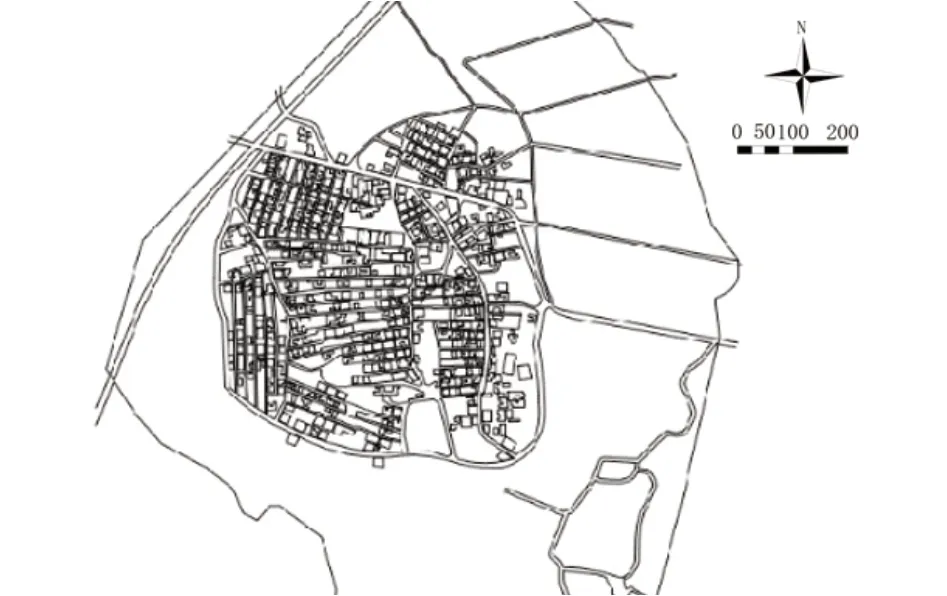

图8 村落总平面图

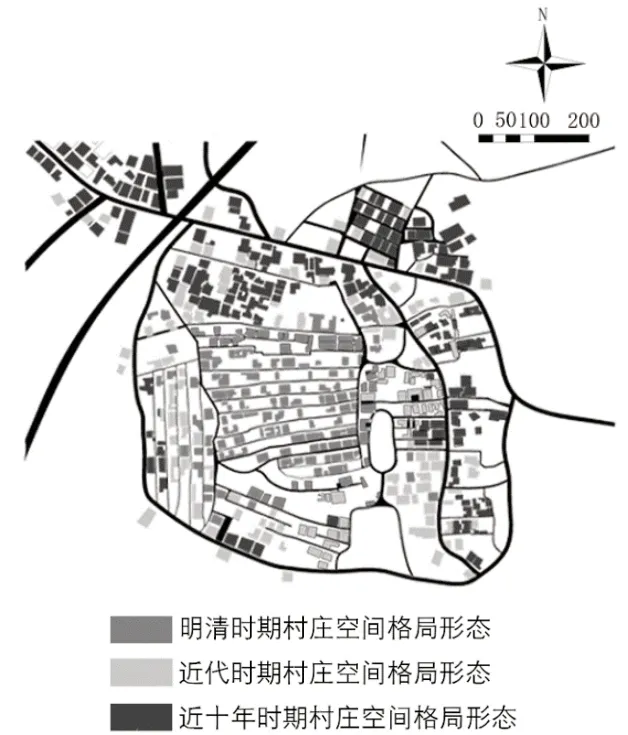

苏二村空间格局形态的初期阶段,道路骨架以纵向的南北主道为主。建筑沿街巷道路两边分布,建筑较少,空间格局形态处于起步阶段,空间格局形态较为单一。

村落空间格局形态的中期阶段,范围面积向外扩张,开始沿村落边缘发展,并在村落外围建造新建筑。旧建筑集中在村落中心,新建筑主要在东西两边集中建造,南北数量较少。村内开辟了多条道路,主要是横向道路,空间格局形态仍有继续发展变化的趋势。

村落空间格局形态现阶段是村落发展的鼎盛时期,村落不断往外围扩张,面积增大,村落中心基本为旧村,旧式建筑组团,但是村民已大部分往村外围聚居,形成新村模式,旧村被忽略。村落居住组团的移动趋势主要往北发展,北面交通便利,靠近城市,利于对外交流和发展。整体上,苏二村中心村空心化,外围形成了新村模式。

图9 不同阶段村落空间格局形态

3.2 村落公共空间

村落公共空间建设是强化地域文化,构建村落集体认同感,提高人居环境质量,增强邻里亲密关系的主要途径[1]。村内的公共空间是村民在漫长历史长河中生产生活和社会交往的产物,是村民交流必不可少的需求,提供了生产活动、情感交流的物质基础,是村民休憩娱乐和邻里交往的主场所。苏二村公共空间充满了历史和时间的气息,主要有“千年古井”“黄氏宗祠”“村口的戏台”等历史要素空间节点。村内的戏台是村民进行宗族集体活动、戏曲娱乐的主要场所。雷剧是雷州半岛最具代表性的戏剧曲种,展现出雷州半岛的传统人文历史文化。在粤西地区,几乎所有的村落都有戏台,主要的活动时间是逢年过节。

3.3 街巷道路布局形态特征

村内道路呈网状布局,以一条纵向的和多条横向的街巷为主要道路骨架,构成东向为主,南北延伸的街巷系统。街巷大部分由青石材质铺地,村内下垫面材质比热容小,吸热差,街巷空间空气流通强,通风良好,院落巷道气温不高且凉爽。部分道路为黄土铺设,巷道、建筑布局相宜,道路结构纵横有序。街巷道路联通了各家各户,增强了村民之间的交流。

图10 街巷空间分析图

4 传统村落存在的问题与发展策略

4.1 传统村落存在的问题

传统村落空间形态由村落的整体布局、街巷系统及建筑组群组成。城镇化发展破坏了村落原有的空间形态[6]。许多古村落逐渐呈现“空心化”,村落的生命活力随之下降,加剧了古村落的衰败。苏二村传统村落主要存在以下问题:

1)古村落建筑保护意识不强

苏二村古村落建筑大多建于明清,历史悠久,但不少村民把旧式古建筑视为贫穷落后的象征,随意毁坏、拆除、遗弃,对传统建筑的保护意识不强。大量传统建筑在自然侵蚀与人为破坏下变得残旧不堪,拆旧建新现象极为严重,大量建筑年久失修,出现不同程度的破损和坍塌,部分建筑内部更是缺乏打理,杂草丛生,建筑垃圾堆积,环境卫生条件极差。村内家禽散养,村内的公共广场缺乏细致的设计与管理,石凳、座椅等公共设施不多,基础设施和古村落保护经费不足。

2)旧村和新村之间发展不均衡

对空间格局演化过程的分析发现,现阶段村民已大部分在村外围聚居,形成新的居住组团,产生新的形态,村落的发展重心向外扩展延伸,位于中心的旧村落逐渐空心化,建筑空巢化,旧村和新村之间形成了中空外强的模式。

4.2 传统村落的发展策略

4.2.1 建筑与空间格局的应用策略

在建筑空间布局中,尊重苏二村传统建筑原有空间布局形式及周边建筑的空间位置关系,新建筑设计应吸收传统建筑的特色,达到建筑风格的统一。结合现状并借鉴历史资料恢复苏二村古建筑住宅,营造历史气息[4]。在建筑特色中尽可能采用有苏二村传统特色的建筑风格和符号,对传统建筑的外部装饰细节等应尊重其原有样式,并将其建筑元素应用于新建筑中。村内的公共空间是村民精神和情感的寄托,宗族祠堂、戏台、村内广场等公共空间在重修时也应予以保护。

4.2.2 传统村落更新机制与应用策略

通过对苏二村空间格局形态的研究,探究村庄存在的问题,提出村庄更新改造的策略。应对传统建筑进行修复、保留,使传统村落的空间环境更协调和可持续发展。在保留原有空间格局组成元素的基础上,丰富空间层次,结合旧村的现状和乡村改造理论,恢复古建筑住宅及空间格局形态。积极寻访古村落老居民、老艺人,还原本土历史文化,立足于古村落文化保护,让古村落得以有效保护[5]。村落的空间格局形态布局方式、传统建筑装饰和建造形式等历史价值还需继续挖掘,与现代新村相结合,以得到更多的发展与传承。

5 结语

在城市规划转型、打破城乡二元体系、寻求城乡统筹发展、新型城镇化时期,振兴乡村产业、发展乡村经济成为时代主题[7]。本文以苏二村为例,探讨雷州半岛地区古村落空间格局形态的发展和应用,通过实地调研,分析传统特色建筑风貌,探究村落空间格局形态及演化过程。从空间格局演化分析中发现,现阶段村民已大部分往村外围聚居,形成新村模式,村落发展向外扩展,原本的村落逐渐空心化,旧村被忽略。在传统村落的保护发展策略上,进而提出新建筑、传统建筑、村落格局、公共空间、历史文化保护发展建议[8]。