中药清热方足浴联合大椎穴推拿治疗小儿外感发热的效果观察

李 丽,荫 晴,李 娟

河南省中医药研究院附属医院,河南450004

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年1 月—2019 年5 月在河南省中医药研究院附属医院接受治疗的118 例外感发热患儿作为研究对象,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组59 例。对照组:男31 例,女28 例;年龄2~9(5.16±0.48)岁;体温37.8~40.2(38.78±0.31)℃。观察组:男32 例,女27 例;年龄2~8(5.05±0.43)岁;体温37.7~40.0(38.75±0.28)℃。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 基础用药 两组患儿均给予双黄连口服液(儿童型),根据病情及血常规、C-反应蛋白等实验室检查结果,酌情给予使用头孢克肟、阿奇霉素等抗生素,并予以记录。增加患儿摄水量,注意休息,体温≥39 ℃的患儿给予口服布洛芬混悬液[2-(4-异丁基苯基)丙酸](上海强生制药股份有限公司,国药准字:H19991011,每毫升布洛芬计0.2 g),温水冲服降温,1~3岁每次4 mL;4~6岁每次5 mL;7~9 岁每次8 mL,若持续发热,间隔4~6 h 用药1次,但24 h用药≤4次。

1.3 干预方法 对照组在基础用药的基础上,应用医用儿童型退热贴(青岛海诺生物工程有限公司,鲁青食药监械生产备20140004 号,40 mm×110 mm),敷于患儿额头降温,降温效果可持续8 h,每天贴敷1~3 次。观察组在基础用药的基础上,给予清热中药足浴。①处方:取安徽普仁中药饮片有限公司生产的中药北柴胡30 g,黄芩20 g,石膏50 g,连翘20 g,青蒿30 g,香薷30 g,大黄30 g,丹参20 g。②制剂:将上方中药加水浸泡30 min,锅加盖煎煮,大火烧开10 min 转中小火30 min 取汤2 000 mL。③操作方法:取已煎煮好的2 000 mL 药液置于专用足浴盆内,加凉开水调节温度为37~40 ℃,患儿取坐位,双足浸泡药液中,药液以浸泡过足踝为度,加盖大毛巾以保持温度,每次足浴30 min,每日1 次,体温复升者每日可足浴1 次或2 次。足浴时在盆内套一足浴袋,防止交叉感染。

在足浴期间行大椎穴按摩,大椎穴位于第7 颈椎棘突下凹陷处。取穴方法:取穴时正坐低头,若突起骨不太明显,让患儿活动颈部,不动的骨节为第1 胸椎,约与肩平齐。以按、揉、提、捏为手法。先按揉,以食指和中指或其中一指着力于大推穴上,做轻柔、缓和的环旋按揉,力度由轻渐重,方向先顺时针,后逆时针,反复按揉10~15 次,共100~300 下,局部潮红为度,以疏通经络、行气活血;再提挤,按揉后用拇指与食指、中指、无名指作对称用力,提捏大椎。提捏10~15 次,以清热解毒、疏风散寒。持续约10 min,年幼患儿在按摩过程中一定要注意手法和力度,避免损伤患儿颈部。

1.4 效果评价 比较两组治疗后1 h患儿的体温变化。

1.5 统计学方法 采用SPSS 22.0 软件进行数据处理,计量资料采用以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

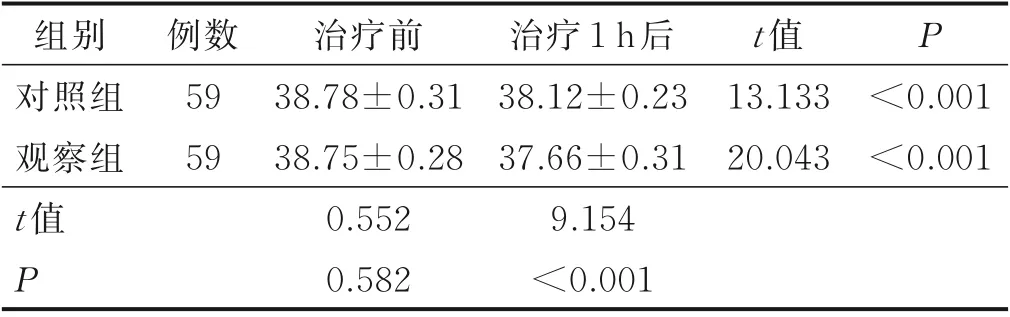

2 结果(见表1)

表1 两组患儿护理前后体温比较(±s) 单位:℃

表1 两组患儿护理前后体温比较(±s) 单位:℃

组别对照组观察组t 值P例数59 59治疗前38.78±0.31 38.75±0.28 0.552 0.582治疗1 h 后38.12±0.23 37.66±0.31 9.154<0.001 t 值13.133 20.043 P<0.001<0.001

3 讨论

小儿体温调节中枢发育不完善,外感发热患儿如不及时降温有发生高热惊厥的危险。我国约有3%的儿童发生过1 次及以上的高热惊厥,持续高热可导致患儿智力发育受损、脑损伤甚至死亡[2]。临床上除了输液、口服或灌肠等常规给药方式之外,探寻简单、安全和有效的治疗小儿外感发热的方式是中医护理工作重点。中医外治法源远流长,外治专著《急救广生集》《理瀹骈文》等介绍了治疗外感发热的许多外治方法,包括熏蒸、熨、药浴、贴敷、烟熏、穴位按摩等中医外治法[3]。大量临床实践证实,针对小儿外感发热症状,中医外治法疗效显著,但未能在临床中普及应用。

小儿清热方为我院儿科高雅教授的协定处方,其中君药北柴胡味苦,性微寒,外而清宣透达,兼和解少阳,对外感内伤所致发热均可奏效;黄芩性味苦寒,归肺、大肠经,清热燥湿,泻火解毒,善清肺胃及大肠之湿热,常与柴胡相配伍以解肌退热;石膏为辛甘大寒之品,可清热泻火,除烦止渴;连翘性苦微寒,可清热解毒,疏散风热;青蒿苦寒清热,芳香而散,香薷辛温发散,入肺经能发汗解表而散寒;大黄、丹参二者化瘀通腑,所以本方具有清热解毒化湿、活血化瘀通腑之功效。近年来,小儿中医中药煎剂足浴应用于患儿发热的治疗,日益增多[4-6]。既能够快速退热、减少体温复升的机会,还能提高疾病的综合疗效[7]。

督脉乃奇经八脉之一,是人体诸阳经脉之总汇,为阳脉之海,善治一切表证,尤其善于治疗小儿外感寒邪导致的热病。中医认为大椎穴是督脉经穴,是“三阳、督脉之会”,具有疏风解表、清解里热、宣肺理气、降逆平喘、宣通阳气、补虚培元、疏通经络、活血止痛的作用[8]。大椎穴的主治范围非常广泛,选取大椎穴治疗外感已成为临床共识[9]。

4 小结

小儿清热方足浴联合大椎穴推拿治疗小儿外感发热方法结合了患儿喜水(中药)的特性,以患儿对中药足浴治疗依从性好作为切入点,进行中药足浴,并在足浴过程中按揉大椎穴。此法取穴方便,简便易行,可减少内服药物的副作用,提高了患儿的依从性。二者结合不但能够降低体温,提高患儿的舒适度,缩短病程,还能宣通阳气,调节脏腑功能,标本兼治,共奏退热功效。