中国特色高校技术转移体系构建研究

李敏 全佳怡

摘要:高校技术转移是将科研学术成果实现商品化和产业化的重要手段。近年来,虽然国家不断加大对高校科技成果转化的重视程度,但高校技术转化率依然总体偏低。美英高校技术转移为我们提供了有益借鉴,我国高校应积极加强组织管理体系、专业化队伍、保障激励机制、产学研联动等方面建设,以有效提升技术转移能力,实现可持续发展,更好地服务“双一流”建设和国家科技创新。

关键词:高校技术转移;体系构建;专业化队伍;保障激励;产学研联动

中图分类号:G471 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2021)06-0262-11

一、问题提出

技术转移是推进技术进步、增强经济实力、提升全球竞争力的重要手段。我国一直高度重视技术转移体系建设工作,2017年国务院印发《国家技术转移体系建设方案》,明确提出了“两步走”目标,即“到2020年,基本建成适应新形势的国家技术转移体系,基本建立有利于科技成果资本化、产业化的体制机制;到2025年,结构合理、功能完善、体制健全、运行高效的国家技术转移体系将全面建成,科技成果的扩散、流动、共享、应用更加顺畅”[1]。2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时强调,“一流大学是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地,要勇于攻克‘卡脖子’的关键核心技术,加强产学研深度融合,促进科技成果转化”[2]。实际上,早在2015年国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》就提出要求,要积极探索中国特色的世界一流大学,支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展[3]。作为科技创新的重要主体,高校特别是“双一流”建设高校应充分发挥重要作用,促进科技成果持续产生,并推动其转变、应用为社会生产力。为此,构建系统化高效率的高校技术转移体系是一大关键。学术科研成果的商品化与产业化不仅能为高校带来丰厚的经济效益和社会效益,在营造良好的校园创新创业文化环境的同时进一步提高声誉,还能为其实现重大原创性研究成果和关键核心技术突破提供更具战略性、可持续性的平台,并进一步驱动区域创新集群的形成与发展,推动区域和国家的创新体系建设。

鉴于此,本文立足我国高校技术转移体系构建的客观需要,在总结我国高校及美英顶尖大学技术转移实践经验基础上,对未来构建中国特色高校技术转移体系进行研究,并期待为我国“双一流”大学建设提供学术支撑。

二、我国高校技术转移的历时演进

改革开放以来,我国高校技术转移的发展从第一阶段“解放思想、面向经济”,到第二阶段以“促进经济成果商品化”为主要方向,以及第三阶段以“加速科技成果向现实生产力的转化”为主要目标,一直演变成当前第四阶段以“自主创新,推动成果转化和产业化”为核心思想[4]。特别是第三阶段以来,以“科教兴国”战略为主要标志,我国通过颁布《促进科技成果转化法》,在法律上对科技成果转化应遵循的基本原则、各类相关主体的权利义务进行了相应规范。随着国家在法律、政策上先后不断发布及完善《科学技术进步法》《专利法》等重要指导性法规文件,我国高校逐步加大对技术转移的重视力度,将其作为重要发展指标,大力开展实践。

自20世纪80年代起,众多高校成立专门的技术转移部门,开始探索科研成果转化的具体操作方法和运行机制[4],开展技术转移实践。比如,中国科学技术大学在1988年成立科技开发院与科技开发总公司,西安交通大学在1999年成立技术转移中心,华中科技大学从2000年开始组建高新技术成果转移中心,负责系统管理学校的技术转移工作等[5]。为了促进科技成果转移转化工作与学校改革发展同步,清华大学等47所高校于2019年被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为国内其他高校技术转移实践起到示范作用[5]。通过将技术转移纳入学校的发展规划、建立专门的技术转移机构或中心、完善技术转移管理服务等实践,各高校对技术转移的重视使越来越多的科研人员和团队不再将学术成果放在实验室,转而投向社会市场,通过技术转化实现第二次新生。

可以说,近40年的技术转移发展使得我国高校的技术转移能力有了长足的提升。据教育部科技司最新发布的《2019年高等学校科技统计资料汇编》[6]显示,全年高校专利授权数共184 934项,专利出售共6 115项,合同转让共11 207件,专利转化率达9%,相较于五年前不足3%有了较大提升。据国家知识产权局《2020年中国专利调查报告》[7]显示,2020年我国高校专利转化率约为10.7%;有效专利的产业化率为3%,远低于企业的46%;有效专利实施率仅为11.7%,低于企业的62.7%。然而根据美国大学技术经理人协会(AUTM)[8]和英国高等教育统计局“高等教育与商业及社区互动”报告(HE-BCI)[9]的官方统计数据,美国与英国的高校专利转化率均值分别达到约50%。据本研究调查对象四所美英顶尖高校(斯坦福大学[10]、麻省理工学院[11]、剑桥大学[12]、帝国理工学院[13])的官方技术转移绩效统计报告显示,其专利转化率均高于50%,甚至达到约70%。以我国在科技成果转化实践中表现突出的清华大学为例,其有效专利授权数位居中国高校前列,特别是2011—2020年的专利授权数统计超过1.6万件,该数据甚至超过了美英这四所高校同时间段的專利授权总数,然而其专利转化率均值却只有约10%[14]。我国高校在专利转化方面与英美高校存在十分显著的差距。

根据《2020年中国专利调查报告》[7],大多数高校专利权人认为制约我国高校技术转化和实施的因素主要为:自身缺乏实施该专利的技术条件、信息不对称造成专利权许可转让困难、缺乏权威可信的专利交易平台、管理部门鼓励措施或服务不够。诸多实践也同样表明,目前我国高校技术转移实践收效不甚明显,主要原因有四个方面:(1)组织架构不够清晰,多头管理造成力量不够集中;(2)运行机制不够流畅,缺乏专业技术转移人才;(3)保障机制不够稳定,激励考核政策亟待改善;(4)产学研联动不深入,校企双向互动有待加强。这些问题[15]在很大程度上导致高校技术转移流产率偏高、成效变低,技术转移实践无法保障可持续科学化发展,难以实现较大的经济效益和社会效益。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》明确指出,我国需要大幅提高科技成果转移转化成效,推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享,加快建设科技强国和创新型国家步伐[16]。作为我国科技创新发展的中坚力量,高水平研究型大学承担了国家科研创新能力提升的重要责任[17]。于学校而言,面临“双一流”建设的新形势和新要求,科研工作需更紧密对接国家战略布局和区域发展目标,保障高质量发展和规模化稳步提升,促进科技成果转化机制创新,完善服务体系,优化服务流程,以进一步激发创新活力,提升科技竞争力,不断提高对产业转型升级的贡献率和对经济社会发展的驱动力[3]。于社会而言,高校技术转移不仅对区域创新发展和经济增长有着促进作用,而且对提升综合国力、国家创新竞争力有着非常重要的战略意义,能够为国家创新与发展贡献巨大的力量[18]。因此,构建一套科学化、高效率、可持续的高校技术转移体系,进一步有效提高技术转移能力,是我国高校亟待解决的问题。

三、英美高校技术转移的实践探索

国外高校技术转移的实践起步较早,以四所美英高校斯坦福大学、麻省理工学院、剑桥大学和帝国理工学院为例,麻省理工学院早在20世纪40年代便開始了相关探索[19],斯坦福大学则在20世纪70年代正式成立技术许可办公室[19],剑桥大学和帝国理工学院在20世纪六七十年代便开始了规模化实践[20]。可以说,经过近半个世纪的不断优化和丰富实践,这四所高校已建立了较为完善的科技成果转化体系和机制,并获得了可观的效益。它山之石可以攻玉,对上述高校技术转移成功实践的研究和分析,可为我们提供有益的示范和借鉴。

(一)上下融通的组织架构保障技术转移的有效管理

科学的组织架构和有效的管理往往对技术转移工作的有序开展起到至关重要的作用。纵观这四所高校技术转移的组织架构,不难看出其外在搭建模式虽不尽相同,但其内核本质一脉相通。各校有着不同的历史背景、校园文化传承、战略发展目标,根据自身实际情况建立起适合本校的发展模式可谓是非常关键的一步。美国两所高校均在校园行政体系框架内设置了技术许可办公室(Technology Licensing Office),而英国两所高校则建立了独立于学校行政框架具有独立法人地位的技术转移有限公司(Enterprise)。不管是受学校管辖的行政机构还是有更多自主权的法人公司,其内部的组织架构设计有着异曲同工之处:部门设置齐全完备,管理机制科学明晰,上下层级融会贯通(图1)。这为学校技术转移工作的开展提供了有力的保障,为各专业的技术转移服务奠定了扎实的基础。

研究发现,这四所高校紧紧围绕一个技术转移核心主体,建立了架构完整、分工明确、联系紧密的体系,从顶层管理到服务咨询、市场营销、技术转移、资金财务、信息技术、法律事务和对外传播等,自上而下、协同联动的组织架构保障和提供了技术转移所需要的组织支撑和服务。

如图1所示,四所高校普遍采用顶层设计的组织架构方式,对办公室或公司进行自上而下的管理。高级管理部门为主要负责部门,统筹管理下属的八个具体业务执行部门,为技术转移工作的开展制定正确方向、提供科学指导意见,为技术转移实践保驾护航。八个业务执行部门在组织结构上属于独立并列关系,但在业务关系上相互依存紧密联系。

在整个技术转移过程中,法律事务部门的职责在于帮助科研人员及团队把关签约合同等文件,规避技术转移实践中存在的法律风险,以减轻其因对相关政策和法律条款不熟悉所产生的负担。资金财务部门负责对技术转移项目所需的各种资金投入给予支持,其中包括项目评估费用、专利申请费用、对初创公司的基金支持等,为技术转移工作的顺利进行提供资金保障。宣传部门统筹负责技术转移官方网站、社交媒体等平台的运营和管理,及时发布传递新闻讯息和成果绩效。信息技术部门则主要负责整个业务运营的数字化技术支持,为技术转移数据库的建立与维护、业务系统的正常运行提供技术支撑和保障。

不管是学校体系内技术许可办公室,还是独立法人的技术转移公司,组织架构上的顶层设计理念很大程度上保障了科技成果转化的有效管理,学校也充分赋予技术转移机构较大的自主权。为了进一步加强协同,第一时间把握学校科研成果的最新进展,自下而上的联络员机制是英国两所高校所设立公司模式的独到之处[20]。其独立法人的性质并不代表完全脱离了学校,公司主动与学校达成共识,通过在学院设立专门的联络员定期传递校内科研进展,便于及时获取有效信息。这一自下而上的反馈机制成功实现了学校与公司的双向互动,确保公司内部及时了解和充分掌握学校前沿的科研成果信息,为对接市场开展技术转移奠定基础。

(二)科学流畅的运行机制离不开专业化人才队伍建设

不管是独立法人技术转移公司,还是学校设立的技术许可办公室,要成功完成技术转移操作,科学专业、流畅协调的服务运行机制是关键。这首先需要专业团队及人员配备齐全,为技术转移服务提供强有力的保障。其次,部门间的有机协作与积极配合可以真正确保技术转移流程得以科学流畅运行。

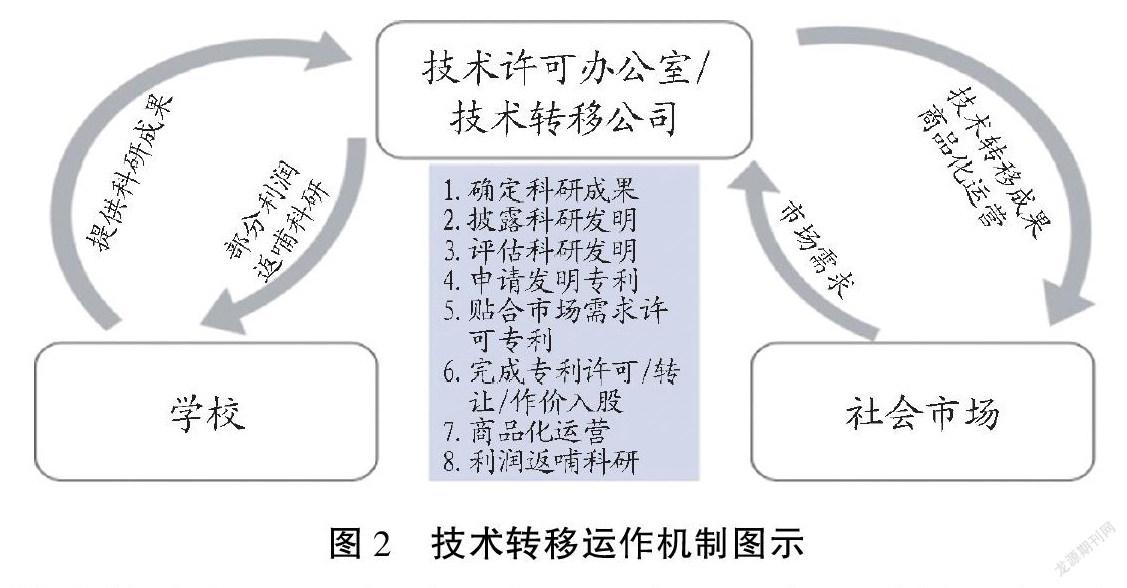

如图2所示,四所大学的技术转移运行都具备完整且通畅的机制和流程:确定科研成果、披露科研发明、评估科研发明、申请发明专利、贴合市场需求许可专利、完成专利许可/转让/作价入股、商品化运营、利润反哺科研,八个执行部门在所有的流程环节中互相配合协同,形成了通畅且有效的路径。

要确保这一整套技术转移流程顺利运行,专业人才的配备是关键。斯坦福大学[21]和麻省理工学院[22]的技术许可办公室均有50余人的团队,而剑桥大学[23]和帝国理工学院[24]的技术转移公司则有100人左右。这些团队人员都具备相关学科专业领域的知识技能以及丰富的技术转移经验,大部分人接受过专业训练,这使得整个团队的专业技能得到了有效保障,让科研人员能够放心地将自己的科研成果交给团队处理,以早日实现科技成果成功转化。

值得关注的是,剑桥大学和麻省理工学院的技术转移部门均以两大基础研究学科为核心,分设生命科学技术转移部和物理科学技术转移部,分别聚集了在相关研究领域有着专业科研背景的人员,同时还要求其熟练掌握相应的基础科研成果转化业务。一方面,此分类操作充分发挥了部门内的专业人才优势作用,最大程度提高了这两个基础学科领域的科研成果转化效率,并有效提升了技术转移的成功率;另一方面,因这两个基础研究学部包含了非常重要的生物、信息、数学等极有可能对当今社会发展变革产生巨大影响的学科研究,这两所高校特别重视其理论成果的推进与演变,以未雨绸缪的长远眼光发掘其未来的可能性和潜藏价值。帝国理工学院与斯坦福大学则按照校内学院的分布以更细分的学科门类(比如医学部、工程部、自然科学部、商学院等)分别配备专业工作人员,以专业化的队伍为技术转移工作的顺利开展提供人才支撑。

(三)保障机制的稳定运行促进了技术转移的可持续发展

保障机制主要分为两大类:对高校技术转移的资金投入机制和对科研人员及团队的激励机制。纵观这四所高校的技术转移实践,我们发现稳定持续的资金投入机制对科技成果转化能起到非常大的保障作用。例如,一般除来自当地政府的固定资助,学校本身都会设立类似于种子基金、专项科研基金的投入机制用以维持科研成果的研发和转化顺利进行[4]。科技成果转化往往需要大量的资金投入,需要来自多元层级、多种渠道的融资方式以帮助提高资金投入的稳定性。在此基础上,通过设立并完善保险、担保和风险补偿机制[4],为更多社会资金在周期较长、投入较大的科研项目中提供自由选择、交易和获益平台,以进一步促进科技成果转化实现良性循环。可以说,高效的资金投入机制为保障科技成果转化的可持续发展提供了强大助力。

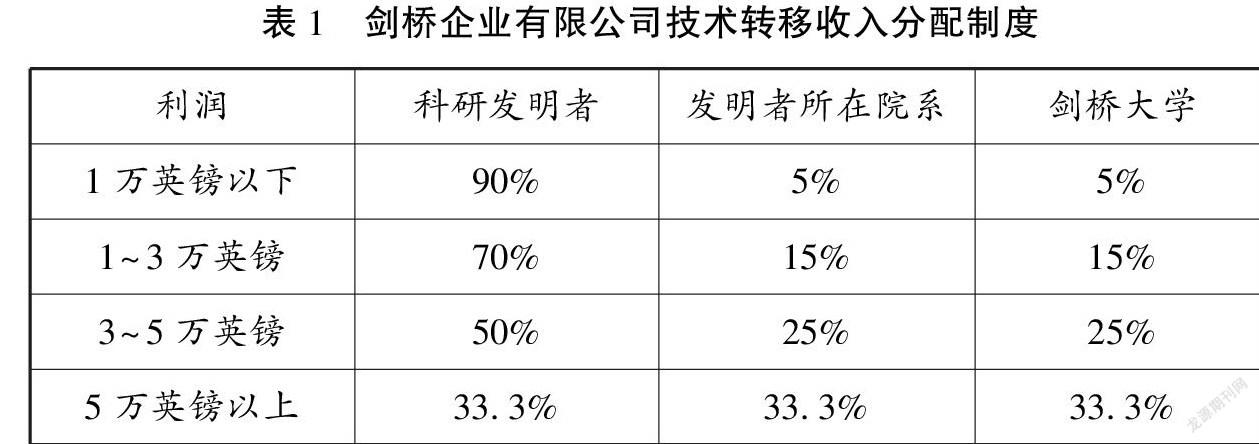

各高校技术转移的卓越成效还离不开对利益相关者的激励措施。这四所高校普遍采用了“三三三制”利润分配制度。对于两所美国高校而言,通常从技术成果转化收入中扣除15%的费用用以维持技术转移办公室的日常运营,剩余部分的利润所得按照“三三三制”利润分配制度分配给发明者、发明者所在院系和大学。于两所英国高校而言,其科技成果转化所得利润首先也会按照一定比例分配用以维持公司的正常运营,剩余部分利润通常也按照此制度分配给发明者、所在院系和学校,以保证多方利益相关者都能从中得到奖励和收益保障。而剑桥大学在激励措施中与其他三所高校略有不同。如表1所示,剑桥大学按利润情况以四种不同的方式进行分配。

可以认为,剑桥大学的分配制度更为多元,既保障了小项目发明者的高收入,同时在大额项目上保障了大学和发明者所在院系的利益,在很大程度上更好地“反哺”了学校与院系用以维持對科研的可持续投入,既实现了各利益相关者的共赢,还激发了各院系对科技成果转化的积极性。

此外,经由专利作价入股的方式完成科技成果转化的项目,技术转移办公室或公司也都会从所获得的分红按照一定比例分配给发明者及团队、大学等利益相关者[4]。如果企业经营越成功,所获得的分红就越丰厚,发明者的收入及“反哺”院系和学校的资金也就越多。

有成效的激励措施还体现在对教职工评价体系的完善。纵观这四所高校的实践,其对于教师的评价机制呈现多元化、人性化的特征,逐步落实将科技成果成功转化作为评估该教师影响力的重要考量之一[19]。单纯的科技成果转移和教师职称晋升虽然没有直接关联,但教师自身科研成果的转化、产品化商业化和大规模市场应用,则是对其成果价值和其影响力的体现。例如,剑桥大学对教师的考评不局限于传统意义的硬性量化指标,对于某些在科技成果转移实践中取得成绩的教师,其成果的价值和影响力也可作为其表现的重要考量[25]。可以说,这四所高校在注重实际贡献、合理设置多元化评价指标体系的实践经验值得学习与借鉴,学术研究不纯粹“以论文论英雄”,保持了其富有创造力、个性化、人性化的校园文化本质,推动了学校在技术转移上的长足进步与发展。

(四)创新创业生态驱动产学研联动体系的科学发展

产学研联动体系的主体是科研团队、学校和社会市场[26],三者关系越紧密,技术转移的成功率以及随之带来的社会效益和经济效益也会更丰厚[27]。在打造产学研科学生态系统的实践中,四所高校的技术转移公司与技术许可办公室起到了紧密联动科研团队、学校和市场的桥梁作用。

作为创新驱动发展的有效途径,产学研生态体系的打造对整个地区创新集群的形成与发展起到至关重要的作用。斯坦福科学园、波士顿创新集群、剑桥科技园区、伦敦白城创新集群分别依托这四所高校的学科优势,在技术转移核心主体的纽带作用下,深度连接学校并助力科技成果转化,真正落实了教育科技与地方经济相结合,大力促进了产业结构的调整和升级,实现经济社会的科学生态发展。据官方统计,这四个区域创新集群现集聚着1 000多家高科技企业[28],其贸易额每年均达到了约40亿美元或40多亿英镑[29],经济规模效益非常可观,真正实现了学术创业、科研成果转换与集群发展的共赢共生目标,以学术创业集群为核心的社会经济发展新模式,带动了整个区域的全面发展[30]。

作为科研团队和学校面对市场的重要窗口,不管是独立法人公司还是技术转移办公室,都凭借其科学有效的管理机制、流畅专业的技术转移服务、稳定且持续的保障机制,为学校获得了更广阔、更可靠的优先级社会资源。在此基础上,进一步为学校的学术科研成果创造了更多“走出去”的机会,同时也让社会市场更充分地认识了学校的先进科研成果,创造了更多知名大企业“引进来”寻求与学校深度合作的机会。“走出去”和“引进来”的校企合作双向实践,凸显了专业技术转移机构在这其中发挥的巨大作用,促进了产学研联动体系的科学搭建。

当然,产学研联动体系的科学发展还离不开这四所高校鼓励师生积极参与创业教育实践。从四所学校近五年的官方统计报告可以看到,各校积极鼓励师生通过转化科研成果成立属于自己的初创公司,平均每年有20多家新公司诞生[31]。各校对创业文化的重视体现于对创新创业人才的培养,这其中商学院发挥了重要作用。例如,剑桥大学贾治商学院通过设计、策划、组织一系列创新创业教育课程,系统训练学生在创业态度、职业技巧、产业融合等方面的跨专业综合能力,并不断开展诸如“创新挑战”“案例竞赛”等校园创新创业项目竞赛,为师生提供学以致用的机会,将其课堂所学的科学化、系统化的专业理论知识付诸实践[32]。对创新创业教育生态的重视为校园科技成果转化的可持续发展提供了原动力,有助于科研创新的良性循环,并进一步实现产学研的紧密联动,带动整个区域的发展。

四、我国高校技术转移体系构建的路向选择

高校是国家重要的科研机构,拥有强大的科技资源,高校技术转移成为其以知识输出和外溢为核心的重要科技创新手段[33],是大学创新能力的重要体现。推进成果转化也是“双一流”建设的重要任务之一,高校要“打通基础研究、应用开发、成果转移与产业化链条,推动健全市场导向、社会资本参与、多要素深度融合的成果应用转化机制”[3],将科研成果商品化和产业化,为科学技术发展、社会经济繁荣、社会事业进步提供支持。我国高校可借鉴英美大学的有益实践经验,结合具体实际,建设具有中国特色的高校技术转移体系。

(一)合理搭建技术转移管理架构,加强专业队伍建设

高校应根据不同阶段的实践设立相应的技术转移办公室、技术转移中心等机构,或技术转移公司、知识产权管理公司等专业化技术转移机构。据《2020年中国专利调查报告》,已有44.2%的高校设立了专门的技术转移管理机构,但这些机构大部分还是学校的内设机构[7],缺乏对技术转移实践操作进行有效统筹管理,技术转移相关校内审批、法律咨询、企业对接等关键事项多由若干部门各负其责,职能分散且划分不清晰,专业化技术转移人才较少,难免对市场需求判断出现偏差。这些状况常常使科研成果错失市场良机,导致科技成果转化效率低下。

无论采用哪种模式,都应加大科技成果转化的统筹管理,密切与大学的联系,通过完整融通的组织架构,将“自上而下”的管理机制与“自下而上”的反馈机制有机结合,打造技术转移核心主体与科研人员的双向互动模式,及时掌握科技成果信息。同时要根据市场需求制定科学通畅的运行机制,完善技术转移全流程的管理标准,应赋予技术转移机构管理和转化科技成果的相应权利,以建立灵活高效的管理模式。

其次,应建设一支具备专业学科背景知识和管理技能的专业化人才队伍。在高校建立的技术转移机构中,78%的机构严重缺乏专职管理人员,约56.7%的高校表示在专利转化中面临“缺乏技术转移专业队伍”的困难[7]。因此,要引育结合加强高校专业化技术转移人才队伍建设,适当扩大队伍规模,根据技术转化流程分工需要配置管理服务力量;要进一步加强专业技能培训,提高技术、法律、金融、信息等各方面的专业水平和管理服务能力;要畅通技术转移管理人员的职业发展通道,技术转移工作需要从业者具有多方面的实力与经验,相较于高校一般管理人员,有更高与更为复合的专业要求和综合能力要求,因此在职业发展上应建立专门通道,以提高专业人员的积极性。

(二)完善评价保障机制,提升技术转移动力

为进一步激发大学科研人员及团队对于技术转移的积极性,建议从评价、保障和分配方面完善技术转移运行机制。

2020年10月,中共中央国务院出台了《深化新时代教育评价改革总体方案》,对改革教育评价、完善教师评价、破除“五唯”倾向等提出明确要求。“唯论文论英雄”的评价考核机制难以有效调动科研人员的技术转移积极性,高校应积极响应国家对新时代教育评价改革的要求,探索分类评价考核制度。应根据学科特点细化发展定位和科研目标,明确考核评价侧重点,坚持实施分类评价、多元评价、综合评价,构建符合学术发展规律与人才成长规律的评价体系[34]。对主要从事技术开发、成果转化的科研人员,要加大成果转化相关的评价指标权重,把科技成果转化的贡献作为科研人员职务晋升、职称评审、绩效考核的重要依据[35]。

2019年4月,财政部修改《事业单位国有资产管理暂行办法》,明确了高校科技成果转化的自主权[36]。学校对其持有的科技成果可以自主决定转让、许可或者作价投资,在成果转化过程中涉及的资产评估程序也进一步得到简化。2020年5月,科技部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》,探索賦予科研人员科技成果长期使用权[37]。相关政策为深化科技成果使用权、处置权和收益权改革,激发科研人员创新动力,促进科技成果转化提供支持。此外,因受到多种政策和法律的限制,通过风险投资、融资等方式对高校技术转移资助的机制还不是特别成熟,很多科研成果往往因得不到及时的资金投入而中途夭折。高校有必要完善对技术转化的资金保障机制,充分利用社会资金和自有资金,加强对科研人员开展科技成果转化的资金支持。

从收入分配角度看,当前许多高校的科技成果转让净收益的分配比例按照研发团队70%,学校与二级单位30%执行,市场化知识产权运营机构可根据协议约定和实际促成的科技成果转化情况取得转化金额15%以内的中介服务费,但对于学校设立技术转移机构通常没有相应的管理提成和奖励。因此应积极探索对于承担科技成果转化的技术转移机构工作人员和管理人员的奖励制度,以激发管理服务人员的积极性。

(三)优化产学研联动机制,促进区域协同创新科学发展

高校技术转移效率的改善与提升与区域产学研联动体系的发展是相辅相成的。通过对美英四所高校技术转移实践经验的分析可以看到,产学研的联动配合可以有效提高技术转移效率,实现利润创收和声誉提升;同时,也会带动区域整体创新实力的发展,促进区域社会经济发展新模式的形成,加大以创新创业为主导的新经济发展力度,最终发展并形成一个科学的生态系统。

技术转移不只是在高校和产业间搭起一座桥梁,更重要的是要整合各方面的资源与力量,努力打造一个科学开放的平台,以实现高校与产业的协同创新。产学研的联动配合是三方共赢的重要途径。通过紧密联系科研人员、大学和社会产业界,校内的学术科研成果和外界社会企业的双向交流就会变得更加频繁且密切。一方面,通过在学校设立“公司办公室”,进一步加强研究人员和企业的联系,欢迎外来企业“引进来”与学校和科研团队深度合作;另一方面,积极倡导师生自主创业,带着研发的成果“走出去”与社会市场接触与合作,如此校企双向互动实践才会使技术转移的成功率大大提高。

随着各级政府越来越重视产学研联动发展,企业对高科技创新的需求也越来越强烈,高校对技术转移重视度不断提高,打造一个科学、透明、公开、畅通的“学术—创业—集群”社会发展新模式变得至关重要。以科研成果为重要依托,通过流畅的信息沟通机制使学校、科研创新成果和经贸一体化紧密联动,带动区域整体创新实力提升,实现学术创业和集群发展共赢共生。

(四)重视创新创业文化建设,推动技术转移可持续发展

高校技术转移可持续生态圈的打造还需要师生在培养创新创业意识上共同努力。当创新意识和创业文化在师生心中开始慢慢扎根后,高校的创新能力才有可能实现更大突破。高校应积极鼓励师生培养创造意识和企业家精神,强调科研成果对经济社会发展的实际贡献。

高校可以通过设立专业的创新教育课程培养创新创业人才,还可以通过调整政策和举办活动来鼓励师生大胆实践,比如举办创新创业竞赛,以各种奖励形式鼓励师生进行科研成果技术转移等。只有当越来越多的师生踊跃投入科研创业实践队伍,高校的创新创业文化氛围才会变得更为浓厚,才会有更多的科研人员朝着科技成果转移和创新创业的方向发展,才能建立起良性循环的可持续发展技术转移生态。

习近平总书记在科学家座谈会上强调,为推动科技事业发展,“科技工作者应肩负起历史责任,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军”[38]。我国高校特别是“双一流”建设大学承担着国家创新能力发展和提升的重要任务,应积极发挥在基础研究和学科交叉融合研究方面的独特优势,建设科学高效的技术转移体系,为我国创新实践贡献力量。

参考文献:

[1]国务院.国家技术转移体系建设方案[EB/OL].(2017-09-15)[2021-04-13].https://baike.baidu.com/item/国家 技术转移体系建设方案/22034880?fr=aladdin#2.

[2]习近平在清华大学110周年校庆考察时的重要讲话[EB/OL].(2021-04-20)[2021-07-24].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697527318343638055&wfr=spider&for=pc.

[3]国务院.统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案[EB/OL].(2015-10-24)[2021-07-28].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201511/t20151105_217823.html.

[4]肖国芳.中国高校技术转移绩效研究[M].上海:上海交通大学出版社,2019.

[5]孙娟,谢红,魏庆华,等.高校技术转移趋势和建议[J].科技创新发展战略研究,2020(4):68-73.

[6]中国教育部科技司.2019年高等学校科技统计资料汇编[EB/OL].(2020-09-18)[2021-05-23].http://www.moe.gov.cn/s78/A16/A16_tjdc/202009/t20200918_488777.html.

[7]国家知识产权局.2020年中国专利调查报告[EB/OL].(2021-04-28)[2021-05-23].https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=158969&colID=88.

[8]AUTM.AUTM 2020 US licensing activity survey[EB/OL].[2021-09-04].https://autm.net/surveys-and- tools/surveys/licensing-survey/2020-licensing-survey.

[9]HESA-Business and Community Interaction(HE-BCI).An update on IP-related and commercialisation activities in UK[EB/OL].(2020-10)[2021-09-04].https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/business-community/ip-and-startups.

[10]Office of Technology Licensing at Stanford University.Annual report[EB/OL].[2021-05-27].https://otl.stanford.edu/about/about-us/annual-report.

[11]Technology Licensing Office at Massachusetts Institute of Technology.Fact sheet[EB/OL].[2021-05-27].https://tlo.mit.edu/engage-tlo/tlo-data/tlo-statistics.

[12]Cambridge Enterprise at Cambridge University.Annual review[EB/OL].[2021-05-27].https://www.enterprise.cam.ac.uk/about/our-performance/.

[13]Enterprise at Imperial College London.Review of enterprising activity[EB/OL].[2021-05-27].https://www.imperial.ac.uk/enterprise/review-of-enterprising-activity-2018-2019/.

[14]清華大学技术转移研究院.清华大学技术转移研究院年度报告[EB/OL].[2021-06-02].http://ott.tsinghua.edu.cn/index.htm#.

[15]李兰花,郑素丽,徐戈,等.技术转移办公室促进了高校技术转移吗?[J].科学学研究,2020(1):76-84.

[16]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议[EB/OL].(2020-11-03)[2021-02-27].http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm.

[17]高擎,何枫,吕泉.区域环境、科研投入要素与我国重点高校技术转移效率研究[J].中国高教研究,2020(1):78-82.

[18]范柏乃,余钧.高校技术转移效率区域差异及影响因素研究[J].科学学研究,2015(12):1805-1812.

[19]刘开振,李刚,陈啸寅,等.美国高校技术转移的主要模式与发展成效及其启示[J].科技資讯,2020(13):198-201.

[20]孙芸.国外高校设立技术转移公司模式[N].中国科学报,2019-01-31(6).

[21]Office of Technology Licensing at Stanford University.OTL staff[EB/OL].[2021-06-02].https://otl.stanford.edu/about/otl-staff.

[22]Technology Licensing Office at Massachusetts Institute of Technology.Our team[EB/OL].[2021-06-02].https://tlo.mit.edu/engage-tlo/our-team.

[23]Cambridge Enterprise at Cambridge University.Our team[EB/OL].[2021-06-02].https://www.enterprise.cam.ac.uk/about/our-team/.

[24]Enterprise at Imperial College London.Meet the enterprise team[EB/OL].[2021-06-02].http://www.imperial.ac.uk/enterprise/about/meet-the-enterprise-team/.

[25]刘之远,沈红.治理视角下英国研究型大学教师评价政策改革与借鉴[J].国家教育行政学院学报, 2017(12):58-64.

[26]李虹,王建华,张龙天.技术转移效率的影响因素综述[J].人类工效学,2020(1):80-86.

[27]曾婧婧,温永林,毕超.高校技术转移与企业技术转移对区域创新能力的差异性贡献:技术转移中心的调节作用[J].科技进步与对策,2020(6):84-91.

[28]HSU D H,KUHN J.Resource allocation decision-making in hybrid organizations:Evidence from university technology licensing[D].Under Review,2020.

[29]隆云滔,张富娟,杨国梁.斯坦福大学技术转移运转模式研究及启示[J].科技管理研究,2018(15):120-126.

[30]AMRY D K,AHMAD A J,LU D W.The new inclusive role of university technology transfer:Setting an agenda for further research[J].International Journal of Innovation Studies,2021,5(1):9-22.

[31]WANG F,LUO H L,WANG J G,et al.Study on the situation and countermeasures for college patent[C]//Proceedings of the 2015 International Conference on Management, Education, Information and Control.May 29-31,2015.Shenyang,China.Paris,France:Atlantis Press,2015.

[32]韩萌.剑桥大学学术创业集群的构建及其启示[J].高等教育研究,2020(1):99-106.

[33]刘群彦,姚禹.高校组织管理行为与技术转移绩效:基于34所教育直属高校的实证分析[J].中国高校科技,2018(11):12-17.

[34]中共中央国务院.深化新时代教育评价改革总体方案[EB/OL].(2020-10-13)[2021-07-24].http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm.

[35]中华人民共和国科学技术部.关于加强高校院所科技成果转化的实施意见[EB/OL].(2021-06-02)[2021-06-10].https://www.zj.gov.cn/art/2021/6/8/art_1229278097_2301807.html.

[36]中华人民共和国中央人民政府.科研院所高校科技成果转化再提速[EB/OL].(2019-04-17)[2021-02-27]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-04/17/content_5383635.htm.

[37]赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案[EB/OL].(2020-05-09) [2021-03-01].

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-05/19/content_5512908.htm.

[38]中华人民共和国中央人民政府.习近平在科学家座谈会的重要讲话[EB/OL].(2020-09-11)[2021-06-03]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677550344705864704&wfr=spider&for=pc.

Abstract: University technology transfer is of strategic importance to transform the academic knowledge into commercialization. China has been attaching greater importance to universities’ technology transfer, but their efficiency and success rate still remain relatively lower. Practices on technology transfer of leading universities from the UK and the USA can provide useful experiences. To improve competence and achieve sustainable development of technology transfer, universities in China shall make continuous efforts in developing efficient operational structure and professional management teams, increasing researchers’ motivation, and promoting integration of research and industry, which, in the long run, will contribute to Double First-Class initiative and innovation in science and technology.

Key words: university technology transfer; system construction; professional teams; support and motivation; university-industry cooperation

(責任编辑 彭建国)

3709500589268