闻玉梅院士:从我的成长谈今天的教育

黄祺

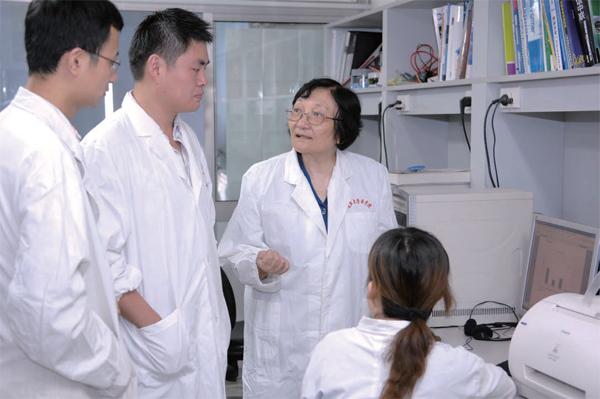

闻玉梅在实验室。摄影/孙国根

87岁的闻玉梅院士,至今还很忙碌。

2020年1月30日,闻玉梅院士出现在上海市政府疫情防控新闻发布会的现场回答记者提问,她是坐镇上海疫情新闻发布会的第一位院士。此后,院士参加疫情新闻发布会成为上海的特色,已有数位院士参加发布会,积极向公众传递科学的防控知识。

作为与乙肝病毒打了几十年交道的医学微生物学家,闻院士不仅活跃在科研界——在微观的病毒世界里寻找保护人类生命健康的武器;复杂多元的现实世界中,闻院士更是“跨界”关心着人们的精神健康以及年轻人的教育——2019年,闻玉梅院士发起“心理健康和精神卫生服务体系建设与发展战略研究”专家咨询会,联合精神卫生领域专家一起倡导社会关注精神卫生。

众多的身份里,闻院士最为看重的是作为教师的身份。几年前,闻院士发起《人文与医学》在线慕课,她自己面对镜头录制课程,也带动专家大咖上课,这些课程面向全国医学生开放,为医学生补上人文课。她还常常与公众谈家庭教育、谈如何给孩子成长空间。

闻玉梅院士父母都是留美医学专家,母亲桂质良是中国最早留美归国的精神病学学者,她在战火纷飞的年代开创性地提出:关注儿童精神健康关乎国家未来。

2021年1月28日,《新民周刊》对闻玉梅院士做了一个多小时的专访,这次“无目的”的采访中,闻院士谈起了自己的母亲,谈起了与先生如何互相支持,谈起在今天这个时代我们该给孩子怎样的成长空间……作为科学家和教育工作者,闻玉梅院士所持的科研观和教育观,值得我们细细思考。

女中里的个性学生

《新民周刊》:谈谈您小时候吧,您成绩那么好,是怎么做到的?

闻玉梅:我和我的母亲都是上海市三女中毕业的,我们那时候的同學都非常活跃。前些年有人问我是不是应该保持女中,是不是男女混校更好。我认为可以保留女校,但不需要太多。

我小时候英文特别好,当时市三女中是教会学校,除了中文课用中文教,其他的地理、生物、历史都是外国老师。学校还比较注意培养你的礼仪、你的态度和与人交往的方式。

学校里其实是很自由的。我们喜欢跟老师开玩笑,最喜欢跟外国老师开玩笑。英文里证明什么叫proof,学生问年轻的女老师,有没有kissproof,女老师脸通红,笑死了,孩子们很会闹。

年轻时的闻玉梅院士与母亲桂质良教授(右)。

毕业后我的同学从事的专业真是五花八门,有搞古生物学的,有进了复旦新闻系的,有搞幼儿教育的,有成了音乐家的。郎朗的启蒙老师叫朱雅芬,也是我同学。

《新民周刊》:学医是您的第一选择吗?还是家长的意愿?

闻玉梅:高中毕业我17岁,我妈妈充分尊重我的意愿。我说我第一个想学医,学医我只填上海医学院(现为复旦大学医学院),其他学校不去的;第二个志愿是复旦大学新闻系,如果新闻系考不取我就上复旦外文系,因为我外文好。

为什么我一定要上上海医学院呢,因为我中学已经是教会办的学校了,大学一定要上中国人自己办的大学。

为什么我一定要上上海医学院呢,因为我中学已经是教会办的学校了,大学一定要上中国人自己办的大学。

我们当时听到很多宣传,觉得中国人自己的大学非常不容易。抗战时期上海医学院一分为二,一部分在沦陷区,一部分在重庆歌乐山。到重庆的上海医学院的教授们一律不开业,他们开业可以赚很多钱,但上海医学院规定教授们只在医院里看公费的门诊,而且都是特别有名的教授,比如颜福庆。这种爱国之心是潜移默化的。

《新民周刊》:当时您家庭条件很艰苦,在学校里是一种什么感受?

闻玉梅:当时的女中相当于贵族学校,永安公司经理的女儿啊等等都是同学。我在这样的环境中是有一些压力的,因为我父亲很早就去世了,我妈妈带着我和姐姐,又是战乱,经济很困难。我们家没有钱,穿的衣服很旧的。我是第二个女儿,都穿姐姐剩下的。我们是住宿学校,放假回家时她们都有汽车来接,而我要从学校走到中山公园,坐电车。电车很挤,常常被人推下来。

1951年, 闻玉梅从上海市三女中毕业时的毕业照(第一排右三)。

我心想别的比不上你们,我功课要比你们好,我想让大家佩服我。穷人的孩子早当家,你就懂得了很多。

后来我成绩好,还有同学请我辅导功课,半年下来给我六块钱。六块钱不错呢,我拿到钱买了一块做衣服的料子送给妈妈。

今天的孩子有广阔的路可以走

《新民周刊》:虽然经济上困难,但您描述的学生生活充满了乐趣。再看看现在的孩子,很多小朋友抱怨太累,家长对教育吐槽也比较多,您觉得怎么能缓解?

闻玉梅:我觉得现在的孩子们压力太大。每个孩子都有自己的特长,教育者要发挥他的特长,不要勉强,不是说大家都要按照一个模型来,不是每个人都要做科学家,搞音乐,搞美术都可以。我想对现在的孩子们说,你们有非常广阔的路可走。

我总觉得观念很重要。“培育”和“塑造”是两个观念,现在我们更多是“塑造”,我把你塑造成这么样的一个人,这个不是很好;如果是“培育”,我们让孩子自己长起来、开花结果,成为大树。

《新民周刊》:前几年出版的《医师 学者 母亲——中国第一位女性精神病学专家桂质良》一书中,我们看到了您的母亲桂质良在儿童精神健康方面的建树。今天再看她几十年前的这些观念,您有什么感想?

闻玉梅:我母亲最让我欣赏的是她对儿童心理教育的重视。在抗日战争的年代,我们大半个中国正在日本帝国主义侵略的情况之下,她说:今后中国未来的小主人们,不仅要有健康的体魄,还要有精神上优良的素质。在那样民不聊生的环境中她就把孩子看成是“中国未来的小主人”,这是很伟大的想法。

前几天我的同事跟我說她的孩子、一个小学生班级里的事。老师问大家长大后想做什么。有的孩子说长大要当马云、赚大钱,或者要做银行家。有的说想做中队长,想做大队长。到她的孩子,小朋友说想做科学家。我不是说赚钱不好,我想说的是,家长给孩子怎样的环境,孩子就会有什么样的想法。

我们的社会需要去宣扬那些有理想、有责任感的人。

武汉大学中南医院感染科教授桂希恩是我的表弟,大家知道他是做艾滋病防治的专家。他的故事就很值得讲的。他从武汉医学院毕业可以留校,但他不要,他非要到青海,带着太太和孩子一起去,有一个孩子在那边生的。他说那边缺医少药,他要到青海去做医生。桂希恩自己会骑马,可是他太太不会骑马,她只会侧坐在马背上,农民帮她牵着马,这样去出诊。

桂希恩后来做艾滋病防治,有的艾滋病人去医院复查,没地方住,桂希恩就让病人住自己家里。他是真心为病人考虑,为中国的艾滋病防治在考虑,我觉得这种故事要多给孩子讲。

美满的家庭,相互成就

《新民周刊》:您学了医,为什么没有做医生?

闻玉梅:我学医以后,第一个实习的医院在儿科医院。很小的小孩子要抽血,护士叫我帮忙按住小孩子的头,然后叫我抽。我说:你抽,我不抽了,我下不了手。孩子特别痛苦的样子我看到受不了,我心都疼了。当时我就觉得我以后肯定不能做临床医生。

我先生正好是搞儿科的,他下得去手。

《新民周刊》:您温馨的家庭让我们很羡慕,宁寿葆教授是儿内科专家,曾经担任复旦大学附属儿科医院院长。据说有一种夫妻关系叫“互相崇拜”,您家是这样吗?

闻玉梅:也不是互相崇拜,互相能够容忍,互相陪伴。我们两个人的原则是,你的事我可以提意见,可是最后做决定是你,我不能强加你。

我20岁出头母亲突然去世,当时我们还在谈恋爱。

我的眼睛很不好,我先生叫我少看电脑少看手机,我说你讲得对的,可是我必须要跟上时代,不看这些我跟不上。我还有很多国际交流的活动。

我那时候正在华山医院做实习生,新中国成立后母亲做教授收入很好的,她突然去世,我们家经济就困难了。

闻玉梅院士与丈夫、儿内科专家宁寿葆教授。

我决定不考研究生了,因为研究生每月收入45块钱,做助教有65块钱。可是我姐姐说,你喜欢念书的,再苦我们两个人一起扛过去。这样,我还是去上了研究生。

我在上海二医大上研究生,宁寿葆怕我省钱不好好吃饭,他每次从儿科医院跑到学校食堂买了菜票、饭票,然后趁我不注意塞进我的皮夹子里面。我是个马大哈,看到皮夹子里还有票就行。

母亲去世两年以后我们结婚,他就一直照顾我。买饭票的事是结婚很久以后他才告诉我的,我当时根本不知道,真的是非常感动。

《新民周刊》:您现在每天的时间怎么安排?工作安排得很满吗?

闻玉梅:没有很满。我先生比我年纪大,身体也不是很好,我尽量家庭、工作两不误。他年轻的时候那么支持我,做了很多的牺牲,现在我要照顾他。我们家里没有保姆的,我负责买菜做饭,他负责打扫卫生。

办公室不一定每天来,有事找我开会我就来,他们科研上有什么问题找我讨论我也来。我们这里年轻的PI很有意思,他们说闻老师,我现在要到你这来充电,就是找我讨论的意思。我也很愿意跟他们沟通,他们发文章,有些地方我帮着改改,或者给他们思路。

生活有张有弛的,我一般半天工作半天在家,不过在家也要上网。我的眼睛很不好,我先生叫我少看电脑少看手机,我说你讲得对的,可是我必须要跟上时代,不看这些我跟不上。我还有很多国际交流的活动。

我从小弹钢琴,算是有音乐爱好。过去我们两个常常去听音乐会,现在疫情原因不去了,在家听经典947,我喜欢这个频道的节目。每年的维也纳新年音乐会是不能忘记的,家里也有一些古典音乐的碟片。

《新民周刊》:您每天都买菜吗?

闻玉梅:用不着每天,现在更方便了,网上也可以买。我家旁边菜场的人可喜欢我了,因为我从不还价。他们总归给我推荐,今天什么菜新鲜,今天什么鱼好。

我们两个人可以烧简单点,有时候买点饺子下饺子,然后烧一个番茄蛋汤,或者菠菜粉丝汤,放两个鱼圆,很简单的。不能一天到晚吃外面的,外面的菜油太多,盐太多。我要管吃饭,主要是为了要吃得健康一点。

路是靠人走出来的,这是我的哲学

《新民周刊》:这几年您花了很多精力来做《人文与医学》慕课,为什么做这件事?

闻玉梅:2013年前后,社会上出现很不好的现象,医患矛盾严重,医生戴上钢盔去上班。我就想这怎么办?要提高大家的素质,要让大家知道医学是什么,如果只要求教医生态度好,我觉得不公平,社会人员也要教育。

我们搞医学教育的,先从学生教育做起。我找到哲学家俞吾金教授和彭裕文教授,我记得是个寒假,我们三个人一起备课,我先生说:你这是“80岁学吹打”,你懂哲学、社会学吗?我说我就想学吹打了。我去买好多书,就这么开始了。

后来我发现很多人很喜欢这个课,我们就搞见面课,一个学期有4次见面课,请大牌教授来讲。

现在这个课程我交给了华山医院的陈勤奋,我很欣赏她,她来负责。

《新民周刊》:做教育工作是不是特别有成就感?

闻玉梅:对的,特别是当学生有成就,我就很高兴,比自己有成就高兴得多。人一辈子是短暂的,对于一个教育工作者来说,学生超过我,我没有想到的他想到了,我就觉得其乐无穷。

闻玉梅(中)和她的学生在实验室。摄影/孙国根

《新民周刊》:很多人对自己的工作并没有那么热爱,您几十年都在做医学科研,您一直都热爱您的事业吗?

闻玉梅:热爱,对的。我觉得可能是因为医学跟人的关系特别密切,假如说你能够帮助人,能够使他们的生活过得更好一点,我觉得就非常值得了。人的生命是有限的,你到底准备把生命献给什么?我就想为病人服务,所以觉得这个工作非常有意义。我做的科研目标是彻底根治乙肝,这个目标现在还没有达到,但我一直在努力,我不死心,还是要往下做。

现在中国的孩子生下来就打乙肝疫苗,但还有几千万乙肝患者,每天要服药。我有自己的目标,我觉得一个人活着没有目标,生活就没什么意思。

《新民周刊》:前几年您发起创办了中国内地第一本完全由民间创办的国际医学专业期刊EMI(Emerging Microbes and Infections)中文名为《新发微生物和感染》)。上一次的采访中您谈到,希望为中国的科研能力提升做出一些贡献。中国的科研环境存在一些老问题,有辦法突破吗?

闻玉梅:我觉得可以改变,这个是一个长期的愚公移山的过程。科研人才和科研环境两个方面要相辅相成。你看西南联大能出那么多的好学生,那时候很苦的,一会儿防空警报来了逃警报,你说学习环境能跟现在比吗?可是为什么出了那么多的人才?

我一直在想,我们不能老是埋怨外因。

上世纪80年代我从美国回来的时候,我产生了一个想法:疫苗能够预防疾病,为什么不能治疗疾病呢?特别是一些慢性病,像慢性乙肝、艾滋病。现在治疗性疫苗越来越多地被人们认可,而且很多做治疗性疫苗的公司已经在赚钱了。

闻玉梅院士说,做了几十年科研工作,仍然热爱自己的事业。

我现在跟学生说,你40岁之前可以随便做什么,甚至追科研热点也可以。可是到了40岁的时候,一个人的科研要有一个定位。有的人只想着去申请经费,为了这个搞科研,这是不持久的。

我觉得目前科研环境确实不是很理想,可是在这样的环境下,有的人就随波逐流,有的人就脱颖而出了,区别还是在内因。做科研要有自己的特色,就像品牌一样,你的科研要有一个可以持续发展的方向,同时又要接地气,你要有这种思想,然后你就按照你的方向去走。我相信迟早人家会认可你。

我希望今后我们大家来努力,不要老是说环境不好,你自己先练内功练好了,你有功底了,先从小一点的地方做起。

对于更年轻一点的科学家,我们帮他先从小的课题做起,另外我会跟他们强调科研道德,做科学家必须要有好的科学的道德,不能剽窃人家的,不能把学生的都抢来算自己的,你要尊重其他人,要良性竞争。

有的时候你没法改变环境,你就保持自己的内心,让它能够发光,这样的话你就心态很好了。

路不是天生有的,路是靠人走出来的,如果你愿意走这个路,你就不要怕困难,这就是我的哲学。