空间效应视角下西部地区城镇化对经济增长影响分析

□ 宋香荣 顾佳瑶

1 引言

2020年中央发布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》指出,西部地区城镇化建设步入新的阶段,城镇化水平进一步提高,城市功能全面提升,都为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。数据调查显示,2000—2018年我国西部地区城镇化率从26.99%增加到52.90%,增加了近1倍;2018年全国城镇化率为59.58%,相对于中、东部,西部地区城镇化水平较低。根据美国学者诺瑟姆提出的城镇化过程的三个阶段可知,目前西部地区城镇化水平处于中期加速阶段,但区域间城镇化水平差距依然很大,西部地区不平衡不充分问题仍然突出。因此加快城镇化的建设,增强其对经济增长影响,对西部大开发的继续推进具有重要的意义[1]。

2 文献综述

关于城镇化对经济增长的影响,对已有文献整理如下:

基于空间均质的假设下,相关学者对城镇化与经济增长的关系进行了研究。Annez&Buckley通过对全球跨国数据的统计分析,发现城市化是促进经济增长的重要组成部分,忽视城市会造成沉重的成本[2]。科洛马克利用俄罗斯数据,测算出城市人口比例每增加1%,地区的平均生产力就增加8%,但城市化的影响正在减弱[3]。国内学者,段瑞君、安虎森利用Granger因果检验等模型进行分析,得出城镇化促进经济增长且主要机制是扩大内需的结论[4]。王婷将空间城镇化引入文章,进行估计分析,发现人口及空间城镇化可以通过投资机制促进经济增长[5]。

基于空间异质性的情况下,周慧(以中部地区城市面板数据为基础,检验发现中部地区城镇化显著促进经济增长[6]。方大春、张凡利用2001—2012年数据,建立空间动态模型,探索发现人口城市化从整体上拉动经济增长,且相邻省份城市化水平每提升1%,本地区经济增长0.15%[7]。基于中国省域数据,范兆媛、周少甫利用空间动态误差面板模型,发现新型城镇化的发展有利于经济增长且影响系数在中、东及西部间存在差异[8]。张颖、黄俊宇利用Kernel密度估计法以及空间杜宾模型,分析发现金融创新与新型城镇化的协调发展对经济有正向溢出效应[9]。

从以往文献可知,传统的时间序列忽略了区域之间的差异,而面板数据可以分析区域间的差异情况,弥补了时间序列的不足,但它是基于空间同质性的假定下;此外,研究中国省域数据的文献较多,但研究西部地区城镇化对经济增长影响的文献较少。本文通过因子分析法测算城镇化水平,并尝试将空间计量模型与面板数据相结合,更精准地从空间效应视角量化分析西部地区城镇化水平对经济增长影响。

3 指标与数据

本文样本数据来源于《中国统计年鉴》和西部各省市统计年鉴等,选取2000—2018年为样本区间,构建西部地区12省市19年的面板数据,其中各省经纬度数据来自国家统计局一级行政区经纬度。为了防止异方差和多重共线性问题,对除城镇化水平外的所有变量取自然对数处理。

经济增长(Pgdp)。用人均GDP衡量各省、市、自治区的经济发展水平。以2000年为不变价计算其他年份的地区生产总值。

城镇化水平(Urban)。一般以城镇人口比重或非农人口比重来反映,但城镇化包含多个方面,如社会、经济、生态等。因此,本文构建城镇化评价指标体系,其包含指标为人均可支配收入、二三产业增加值占GDP比重、人均财政收入、城镇人口占总人口比重、城镇就业人口占总就业人口比重、二三产业就业占总就业人数比重、城市市区人口密度、人均公园绿地面积、生活垃圾清运量、平均每万人医生数、普通高等学校在校学生数、燃气普及率、人均道路面积,然后运用因子分析法测算西部地区城镇化水平[10-11]。

控制变量。投资(Invest),表达式:全社会固定资产总额/地区人口;消费(Consume),用人均消费额表示,由于个别地区数据有缺,替代公式为:(城镇消费额×城镇人口+农村消费额×农村人口)/总人口;产业结构升级(Structure),用第三产业与第二产业之比衡量;对外开放程度(Open),本文用进出口总额占GDP的比重来表示。

空间权重矩阵的选择。本文选择将地理和经济因素相结合的嵌套空间权重矩,它使得空间权重矩阵更加综合化,表达式为:Wij=wij·E。其中,wij为地理距离权重矩阵,E是对角矩阵,对角元素为某地区经济产值的均值与西部所有地区经济产值的均值的比值。

4 实证结果分析与结果

4.1 城镇化与经济增长的空间集聚分析

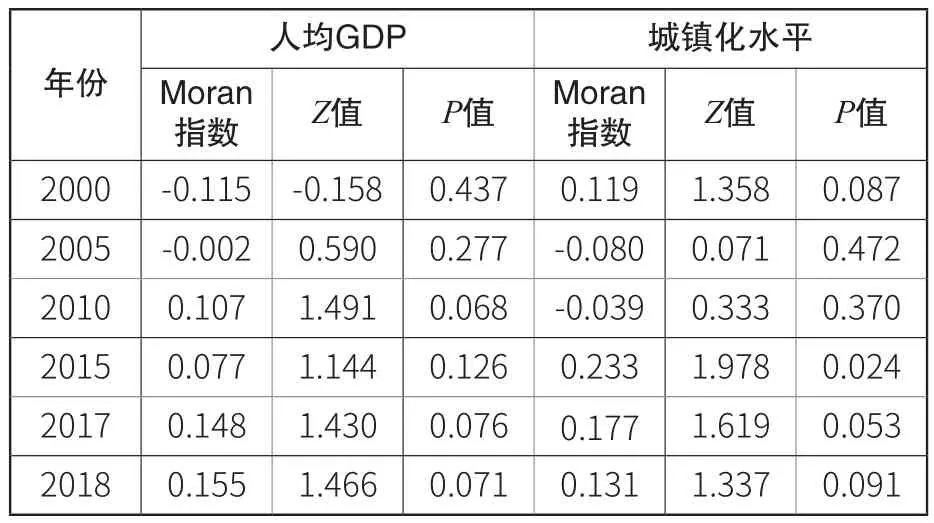

本文利用Stata16软件,在邻接空间权重矩阵下对城镇化水平及人均GDP进行全局空间相关性检验。2000—2018年城镇化水平、人均GDP的Moran指数呈现波动上升的态势,由无相关性逐渐变为正相关,说明西部各省市间城镇化水平、经济增长的空间依赖性都逐渐加强。(见表1)

表1 西部12省市部分年份主要变量的Moran指数及其检验结果

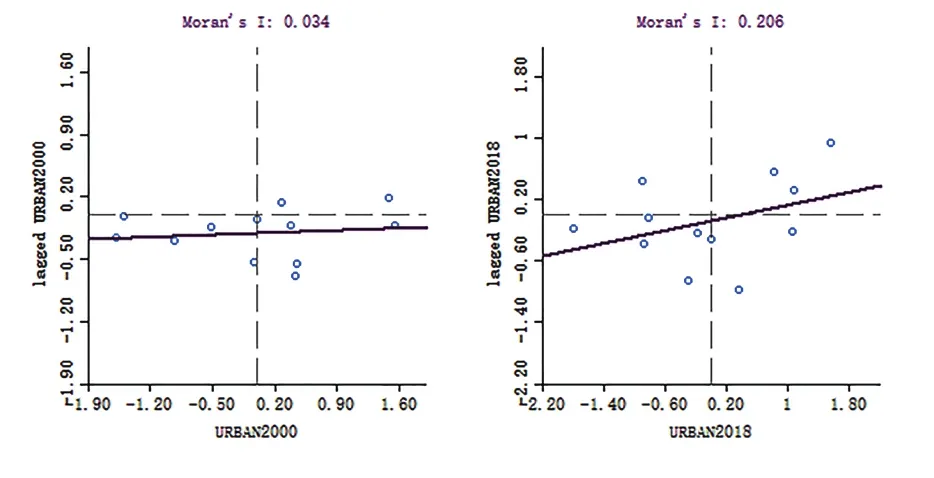

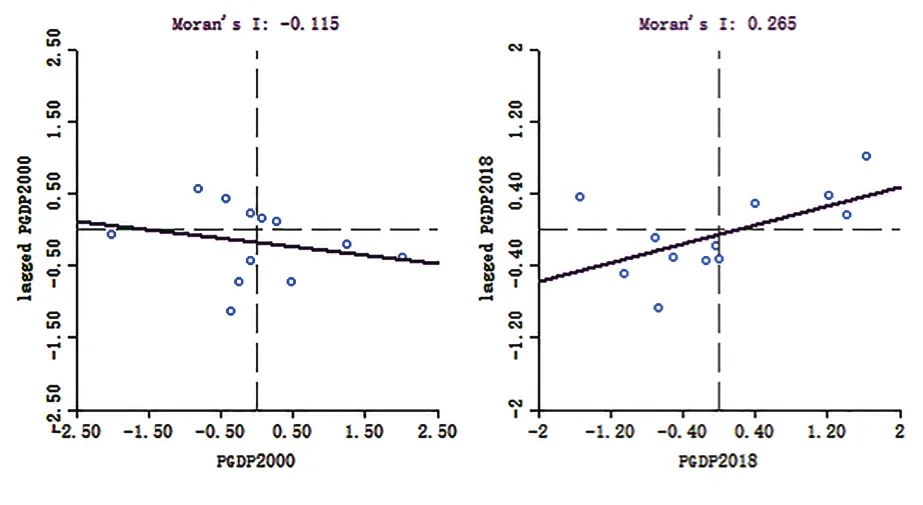

局部空间自相关分析。Moran散点图以可视化的方式呈现西部各省市间城镇化水平的空间相关关系以及各省市间经济增长的空间相关关系。本文利用Geoda分别绘制西部地区12个省份2000年、2018年城镇化水平和经济增长的莫兰指数散点图,直观阐述两者的局部集聚特征。

图1 2000年、2018年城镇化水平的Moran散点图

图2 2000年、2018年人均GDP的Moran散点图

从图1、图2中可以看出,西部12省市的城镇化水平以及人均GDP在2000年和2018年的空间集聚特征。2000—2018年,城镇化水平和人均GDP的莫兰指数值变大,且2018年城镇化水平与人均GDP的莫兰指数均在10%的显著性水平下显著,表现为空间正相关性,因此它们具有空间集聚特征。

4.2 城镇化与经济增长的空间计量分析

4.2.1 实证分析

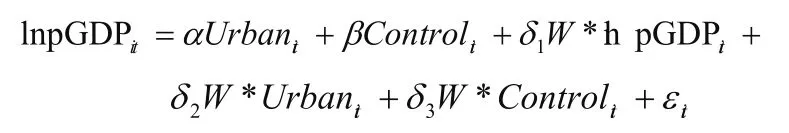

根据表1显示,人均GDP和城镇化水平均存在空间相关性,因此本文考虑采用空间杜宾模型进行实证分析,估计城镇化水平对经济增长的影响,具体模型为:

为进一步验证引入空间效应的合理性,本文首先采用LM检验,判断是否选择空间计量经济模型[12]。结果显示:LMLag、LMError以及其稳健性指标检验结果都显著拒绝原假设,说明无论哪个空间模型都可以采用。其次,LR统计量显著拒绝原假设,表明SDM模型不能简化成SAR或SEM模型,因此选择空间杜宾模型更适合。然后,进行Hausman检验,其统计量为9.280且通过10%显著性检验,选择固定效应更合适。因此,本文主要运用固定效应形式SDM模型来进行估计检验,见表2[13]。

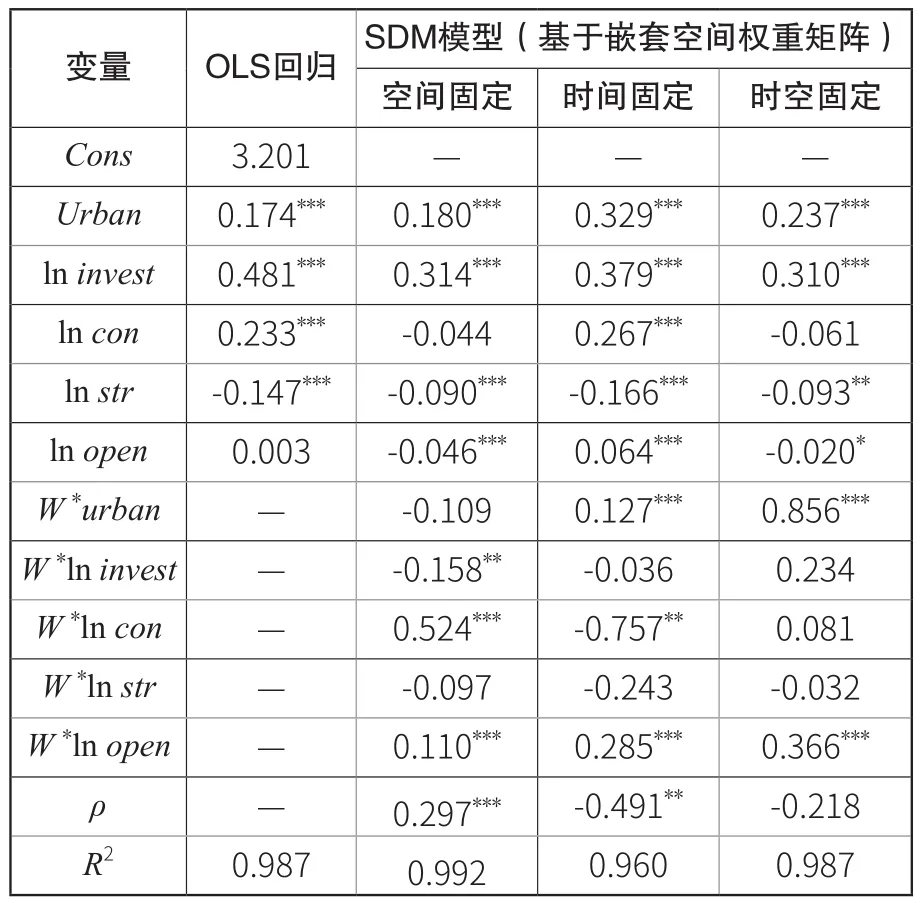

表2 西部地区城镇化水平对经济增长空间面板估计结果

从表2中R2可知,虽然普通面板模型的R2值较高,但依旧低于空间固定效应下的空间杜宾模型的R2值,说明空间固定效应下SDM模型的拟合效果更优于其他形式,本文将重点分析空间固定效应下的SDM模型回归结果:

对于被解释变量人均GDP来说,人均GDP的空间滞后项回归系数ρ值为0.297,且显著拒绝原假设,反映了人均GDP在区域之间的空间依赖性,这与前面Moran指数的结果相一致。

对于解释变量城镇化水平来说,城镇化水平(Urban)的回归系数为0.180,且在1%水平上显著,说明西部地区城镇化水平的提高有助于经济的增长。城镇化的发展,伴随着地区生产要素的集聚,伴随着资源共享、专业化的分工以及规模效应的产生,从而推动经济的增长。同时,空间滞后项系数(W*urban)为负,表示相邻地区每提高1单位城镇化水平,该地区人均GDP将降低0.109%,即相邻省份间存在竞争效应。

对于控制变量中来说,首先,人均固定资产投资每增加1%,该地区经济增长0.314%,而相邻地区投资的增加,则会降低本地区经济,表明地区间的固定资产投资存在空间挤出效应。其次,本地区人均消费水平的回归系数为-0.044,且不显著,表明居民的人均消费水平对本地区经济的拉动作用不足。交叉项系数显著为正,则表明提升相邻地区居民消费能力,有助于发展本地区的经济。再次,产业结构的回归系数为负,说明其与人均GDP表现为负相关,产业结构每增加1%,经济将下滑0.097%,虽然下滑幅度较小,也需要引起重视。交叉项系数显著为负,说明产业结构过快升级也不利于相邻地区的经济发展。最后,对外开放的回归系数显著为负,交叉项系数显著为正,表明当某地区经济受到对外开放程度的负影响时,相邻地区经济却受到了正影响。

4.2.2 空间效应分解

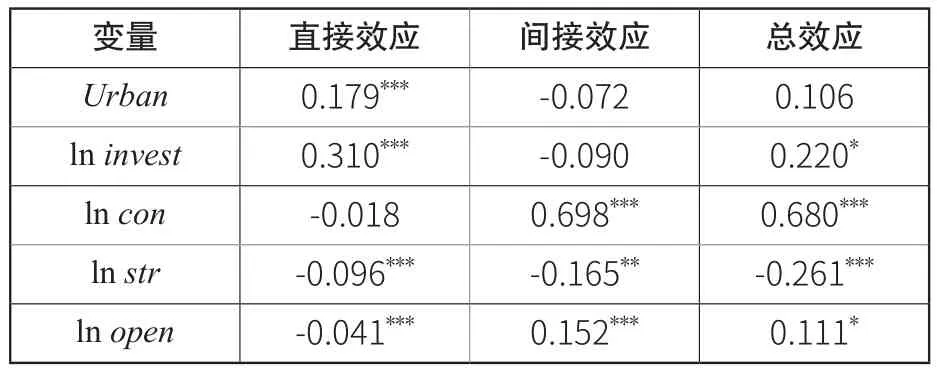

由于表2中经济增长ρ值显著不为0,因此用上述回归系数反映经济增长会存在系统性偏差。为了更加合理的解释模型的估计系数,本文借助LeSage and Pace(2009)偏导数方法,将西部地区城镇化水平对经济增长的空间效应进行分解分析[14]。

表3 经济增长影响因素空间效应分解结果

西部地区城镇化水平的空间效应分析。从表3可以看出,各解释变量的直接效应和间接效应具有明显差异。其中,城镇化水平每提高1单位,直接带动地区经济增长0.179%,间接降低地区间经济0.072%。因此,城镇化能够带动本地经济的发展,但在区域间表现为不显著的负溢出效应。这说明,当某地区城镇化发展到一定阶段,可能会阻碍邻近地区的经济发展,但从总体上来说,推动城镇化发展能够一定程度上促进区域经济的增长。换而言之,城镇化的发展对本地区经济增长的“回流效应”大于对邻近地区的经济发展的“扩散效应”。这与现实相符合,西部地区推进城镇化进程中,必然会存在“虹吸效应”,即周围地区的优质资源、要素都被吸引过来的现象,从而导致区域间的资源争夺、竞争加剧,影响邻近地区的经济发展。

控制变量的空间效应分析。人均固定资产投资每增加1%,直接带动该地区地经济增长0.310%,间接抑制邻近地区经济0.090%,总体上带动经济增长0.220%,对经济增长有较强的溢出效应,因此扩大投资需求,将会带动经济增长;人均消费水平直接效应系数为负,间接效应系数为正,总体上显著促进经济增长,从而也验证了消费仍然是拉动西部地区经济稳定增长的重要动力;产业结构升级的直接、间接效应系数均为负,表明现阶段西部地区第三产业的过快发展,不仅会阻碍本地区的经济发展,而且会影响周边地区的经济,这可能是经济结构失衡的原因;对外开放程度的回归结果表明,每提高1%,将会降低本地经济0.041%,间接提高邻近地区经济0.152%,总体上对经济的拉动作用不明显,主要原因在于西部地区基础薄弱,利用外资额相比于中、东部较少。

5 结论与政策启示

基于2000—2018年西部12省市的面板数据,本文首先运用因子分析法测度城镇化水平,然后采用全局莫兰指数和局部莫兰指数散点图分析两者的空间依赖性,建立空间Durbin模型分析西部地区城镇化水平对经济增长的影响。本文结论与政策启示如下[15]:

第一,西部地区城镇化水平及经济增长具有空间集聚特征。因此,一方面政府应该加强对产业集聚区的扶持,促进集聚区发展;另一方面西部地区应合理布局城镇化发展空间,最大限度地发挥其集聚效应,推动西部地区经济的增长。

第二,西部地区城镇化水平在促进本地区经济增长的同时会抑制相邻地区的经济增长,从而导致整体溢出效应不足。一方面,区域城镇化水平的发展对其周围区域产生直接引力作用,进而促进本地经济的增长;另一方面随着资源、资本技术等发展要素的集聚,区域与区域间的竞争加剧,从而对相邻省份的经济产生副作用。因此,要进一步加强西部各地区之间的工作协同,打破区域间的界限,保证区域间要素的充分流动,增强城镇化水平对经济增长的辐射带动效应。

第三,从其他影响因素看,西部地区消费以及对外开放程度对经济有明显的正向溢出效应,而投资与产业结构升级则对经济增长的溢出效应为负。因此,西部地区应当加大对重点项目的投资,完善激励消费的体制机制,加强与中、东部地区的经济技术合作,同时抓住“一带一路”的发展机遇,加快形成国内国际双循环新格局,促进西部经济的发展。其次,西部地区应当充分利用地区优势,进行产业结构的调整和升级,通过培育特色产业和改造提升传统产业,加快构建现代化产业体系。