湿性愈合理念在慢性伤口愈合护理中的应用分析

(四川省达州市中西医结合医院,四川 达州 635000)

0 引言

慢性伤口尚无明确定义,现阶段临床中多是指愈合时间超过8 周的伤口,慢性伤口多以压疮、溃疡等类型为主,患者皮肤自愈能力差、创面愈合时间长、创面疼痛显著。此外,由于患者创面愈合时间长,皮肤屏障破损,因此发生感染的几率非常高,对患者健康非常不利[1]。慢性伤口的治疗多以清创、敷料包扎的方式开展,但由于患者自身存在个体差异,创面愈合速度也不同,多数患者愈合效果不理想。湿性愈合是通过湿敷的方式处理创口,目的在于促进皮肤组织再生,进而促进创面愈合。本次研究将针对湿性愈合理念的管理效果进行调查。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以我院58 例慢性伤口患者为调查样本,本次研究时间为2018 年10 月至2019 年10 月。所有患者经过清创、换药等处理后8 周创面仍未愈合;患者既往未接受过湿性愈合理念管理;患者无认知功能障碍者;患者无其他皮损损伤;患者知情且同意参与调查。

对照组:患者年龄平均(64.2±6.9)岁,男14 例,女15 例,压疮11 例、糖尿病足9 例、烫伤性溃疡5 例、手术创面4 例。黑期9 例、黄期12 例、红期8 例。

观察组:患者年龄平均(64.4±6.5)岁,男14 例,女15 例,压疮10 例、糖尿病足9 例、烫伤性溃疡6 例、手术创面4 例。黑期7 例、黄期12 例、红期10 例。

1.2 一般方法

对照组给予传统换药处理。观察组患者给予湿性愈合理念护理。首先对患者创面进行清创处理,采用长效抗菌材料消毒后用生理盐水冲洗,若创面较深则要使用注射器进行冲洗,清理肉眼可见的坏死组织[2]。若坏死组织较多不容易处理可采用自溶清创处理。创面处理完成后再次采用长效抗菌材料处理,并根据创面感染情况、渗出液情况选择不同材料的敷料覆盖。存在感染且渗出液较多的创口可采用无骨骼肌腱暴露的镁盐敷料覆盖,而后覆盖无菌纱布,每日1 次,连续治疗3-4 天。伤口渗液中等或有潜行时采用藻酸盐类敷料。创面呈红色肉芽组织者且存在较多渗液可采用泡沫敷料覆盖。压疮创面呈现黄色腐烂、黑色结痂者可采用水凝胶自溶清创。将水溶胶在创面涂抹平整后结痂者在结痂部位划开“#”字型,再次涂抹水凝胶,外侧覆盖盐水纱布,并采用透明敷料覆盖。存在骨外露、肌腱外露的伤口采用水胶体敷料覆盖[3]。

1.3 观察指标

统计两组患者创面愈合时间,评估患者创面愈合情况,统计患者护理满意度。患者治疗后2周内创面完全愈合,临床症状基本消失为愈合;患者治疗后2 周创面缩小超过70.0%,各项临床表现减轻为好转;未达到上述标准为无效。评估有效率=痊愈率+好转率[4-5]。

1.4 数据统计分析

采用SPSS 18.0 软件处理文中数据,t值为计量资料检验值,卡方值为计数资料检验值,P <0.05 视为具有统计学差异。

2 结果

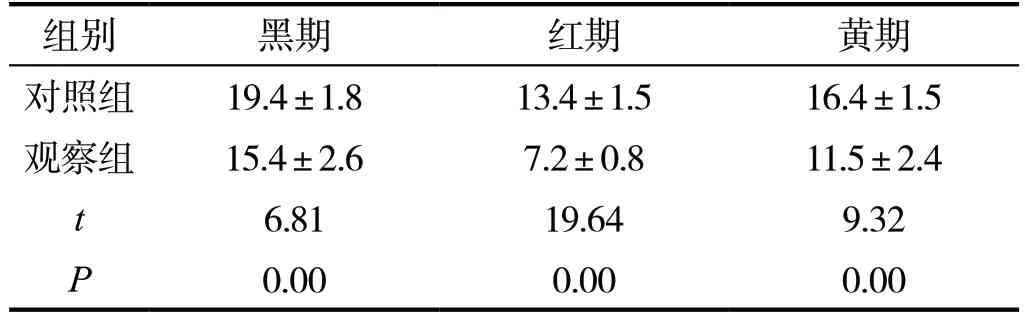

2.1 创面愈合时间

对照组患者黑期、红期、黄期创面愈合时间短于观察组,统计存在差异(P <0.05),详情见表1。

表1 创面愈合时间()

表1 创面愈合时间()

2.2 创面愈合情况评估

观察组患者创面愈合评估有效率高于对照组,统计有差异(P <0.05),详见表2。

表2 创面愈合情况评估(n,%)

2.3 护理满意度统计

观察组患者对护理满意率为100.0%(29/29),对照组为86.2%(25/29),统计有差异(P <0.05)。

3 讨论

慢性伤口愈合时间较长,多数患者创面愈合困难,且存在显著的疼痛表现。此类患者多存在感染表现,严重影响其机体健康。导致慢性伤口形成的因素较多,不同的创面类型形成的因素也不同,因此治疗难度较大。既往临床中多以清创、敷料包扎的方式进行处理,通过对创面组织进行清理后采用敷料隔绝空气来促进创面愈合。此种方式治疗的局限性较大,多数患者创面愈合并不理想[6]。

湿性愈合理念是一种新的护理管理理念,相比传统的干性隔绝方式来说,湿性愈合能够在阻隔空气的同时保持创面湿润,即阻挡了微生物的入侵,又为肉芽组织的生长提供了良好的环境,对创面愈合十分有利。对创面来说,在干性环境下细胞组织的活跃程度并不高,上皮细胞修复速度缓慢,因此在干性环境下不利于创面愈合,且干性环境下容易导致创面脱水、结痂,导致机体内生物失活,因此同样不利于创面愈合[7]。因此,选择湿性愈合理念能够帮助细胞维持良好的活性,有利于创面愈合。

湿性愈合管理能够保证创面内氧气浓度,能够促进毛细血管生成,改善创面周围血液循环,加速创面新陈代谢,且湿性愈合护理能够保持创面处于恒温状态,对稳定创面生理环境十分有利,因此能够提升创面愈合速度。在湿性环境下,创面组织中坏死的组织以及纤维蛋白能够被湿性敷料溶解和吸收,不仅避免了反复清创给皮肤、创面造成刺激,同时也提升了创面自愈能力,有利于创面愈合[8]。

总的来说,湿性愈合理念能够促进慢性伤口的愈合,减轻患者痛苦,具有较高的临床应用价值,值得推广。