绿色基础设施网络下的广东省鹤山市古劳水乡空间优化策略研究

蒋 迪

1 研究背景

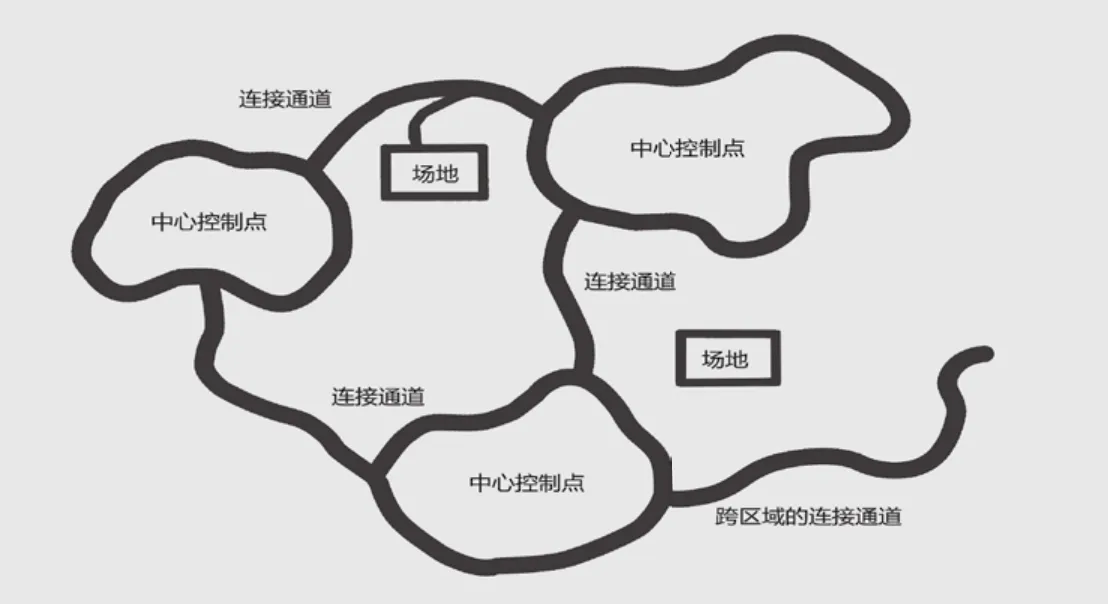

绿色基础设施(Green Infrastructure,GI)概念最先由欧美国家正式提出,是一个由水道、湿地、森林、野生动物栖息地和其他自然区域、绿道、公园和其他保护区域、农场、牧场和其他维持原生物种、自然生态过程和保护空气与水资源以及提高社区和人民生活质量的荒野和开敞空间所组成的相互连接的网络[1]。绿色基础设施不是简单的工程设施,而是将专业技术、理论运用于规划设计过程中,解决实际问题的跨尺度、功能复合的应用领域。类似景观生态学的“基质—廊道—斑块”,绿色基础设施由网络中心控制点(Hubs)、连接廊道(Links)和场地(Sites)构成。其中,水体水质、分布区位、渗透导流方式,直接影响生物生境的分布情况及发展方向。水是生态系统中最关键环节之所在,水质恶化和循环问题是绿色基础设施网络重要影响因素[2]。绿色基础设施网络的核心理念强调系统的连通性,即连接廊道的通达性,确保自然资源的自由流动,通过区域内各个绿色空间的串联实现区域生态安全格局网络系统的构建。绿色基础设施理论强调生态优先性,侧重于维护生态系统整体价值[3],而中心控制点作为系统“源”和“汇”,为生态过程发生场所,是提供生态服务功能的主体。城乡绿色空间是绿色基础设施主要构成要素,恢复城乡生态格局、构建绿色网络是绿色基础设施首要任务[4],绿色基础设施网络构建适用于城市[5-6]及乡村地区[3,7]的发展建设。

国内外绿色基础设施研究逐渐深入。国外研究目前呈现出学科交融的特点,强调生态效益优先、注重管理制度与机制的完善,聚焦于研究绿色基础设施的构建对自然、社会、人文的影响效益[8-9]。国内研究始于20世纪90年代末,集中于概念综述和理论框架研究[10-11]、GI网络构建技术途径[12-13]、GI评价指标体系研究[14-15]以及项目实践案例分析[16-17]。当前绿色基础设施研究多聚焦城市地区,乡村地区理论及实践研究较少。

随着城市化和工业化的不断发展,工业化产物影响下,岭南水乡水循环、水质污染问题突出;建设用地边界不断外扩而水乡自然区域大幅缩小,绿色空间被填埋或割裂,生境孤岛现象越来越严重。同时缺乏有效的空间防治措施,导致绿色空间生态服务效能远不如前,人居环境质量下降。将绿色基础设施的理念引入水乡空间优化具有适用性,且对于古劳水乡现状问题的解决具有积极的作用[4],主要体现在以下两方面:

(1)岭南水乡的绿色空间网络组成要素和绿色基础设施网络的基本构成要素相契合。水是岭南水乡的灵魂,作为连接通道串联各个绿色空间即中心控制点及场地。

(2)水是绿色基础设施的关键要素,绿色基础设施的核心理念是要构建一个内部具有优良连通性的绿色空间网络系统,将水乡内部的绿色空间和外围的大环境进行统筹规划,并利用岭南水网独特的地域环境条件构建完整的网络结构,这恰能解决水乡绿色空间现状问题,实现生态系统整体价值提升。由此,本文以岭南水乡典型案例——古劳水乡为研究对象,基于绿色基础设施网络,针对古劳水乡绿色空间网络中存在的实际问题提出空间优化策略,提升生态服务功能以实现古劳水乡的良性发展。

2 岭南水乡绿色空间网络

岭南水乡作为传统乡村聚落的典型样本[18],水网密布、沟渠纵横、鱼塘众多,形成独具特色的生态空间格局。水资源为其生态性的主要支撑要素,河流水系、鱼塘与乡村各功能用地的相互作用形成了水乡居民特殊的生产生活方式,同时塑造了与之相适应的物质空间形态。这种水陆相伴相生、有机结合的模式影响并制约着岭南水乡的景观空间格局,构成岭南水乡绿色空间网络的基本特征。

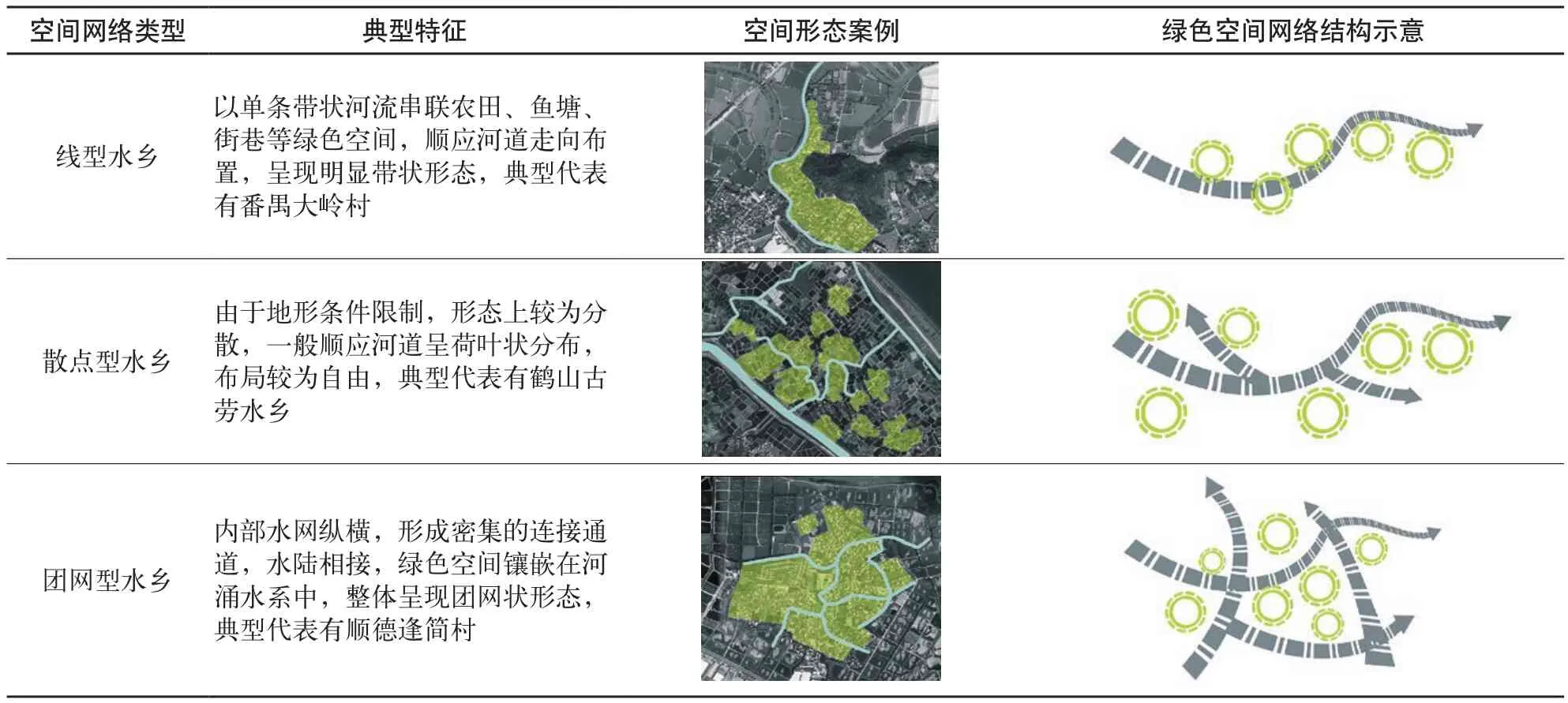

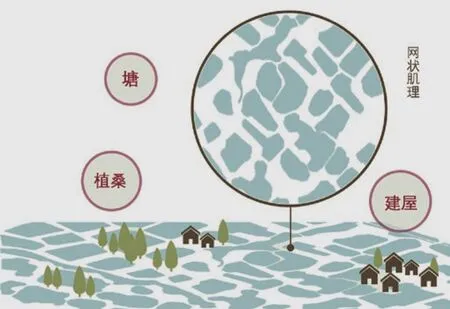

岭南水乡绿色空间网络类型包括线型、散点型、团网型等多种类型[19](表1)。各种类型的乡村聚居形式、规模、聚落形态各不相同,但其景观空间形态存在明显的共性,形成塘上植桑、塘后建屋的基本居住结构形态(图1);拥有相似的生态系统,由水系、农田、林地、鱼塘4大景观生态元素组成。

表1 岭南水乡绿色空间网络类型模式

1. 岭南水乡空间要素示意

在空间上,绿色基础设施是由网络中心控制点、连接廊道和场地构成的天然与人工化绿色空间网络系统(图2)。在岭南水乡中,大面积的农田、果林、鱼塘等具有保护价值的生产性土地与民居共同构成网络中的主体,即中心控制点[21]。由于岭南水乡河流、鱼塘众多,中心控制点成为天然湿地,自身具有较强的生态调控功能,承担多种生态过程的中心区域,为人与动物提供栖息主要场所、为乡土植物提供自然生长环境、为野生动物的迁徙提供庇护场所,是整个系统中所有过程的“源”和“汇”,对于绿色基础设施网络构建以及生物种类多样性的维持具有重要作用。遍布水乡地区、纵横交错的河流水系即为连接廊道,串联网络中各类型生态系统和景观,将各个绿色空间整合成完整网络,为各个中心控制点的生物流提供物质基础,水网的完整性对于绿色基础设施网络的连接度至关重要。而场地比中心控制点要小,它是对中心控制区域的补充,也不一定会和整体网络或区域保护系统相接,起到一种“踏脚石”的作用,作为系统中的生态节点[22],如野生动物栖息地、生态人文庭园等独立于大型自然区域之外的规模较小的自然生境和游憩场地。

2. 绿色基础设施系统构成(源自参考文献[20])

3 古劳水乡概况及绿色空间网络现状

3.1 古劳水乡概况

古劳镇位于广东省鹤山市,北有茶山,东邻西江,中部沙坪河穿境而过,有“岭南第一水乡”之称,十分具有典型性。古劳水乡指镇区东侧上升村、双桥村、新星村等“围墩”区,鱼塘和耕地资源丰富,属于桑基鱼塘农业区。古劳水乡为散村布局方式,又被称作“围墩水乡”。

围墩的发展有着悠久的历史(图3)。现在的古劳水乡在明代修筑古劳围以前,原是一片滩涂泽国。元末以来,沧海桑田的地理变迁和人口迁入,西江下游出现大片冲积滩。冲积滩土地肥沃适宜种植,但汛期易被淹没。宋代以来,大批中原移民迁入鹤山境内生活劳作,至明代急需开拓土地资源容纳新增人口,人们沿江修筑堤围防洪排涝并对冲积滩进行围垦。鹤山境内的堤围,大部分始修于明代。古劳堤围分为内外围,内围共设有9个窦口,汇集境内13条山坑的水,称“九窦十三坑”。通过该项水利工程,围内外构成良性水循环系统,应对洪水可排、干旱可灌。得益于围墩的修筑,数百年来水乡河涌几乎未被淤塞,水乡优良生态环境延续至今。

3. 古劳水乡围墩的发展变迁

3.2 古劳水乡绿色空间网络

古劳水乡绿色空间网络的构成主要包括围墩和河流水系。“围墩”是指与基围相连深入基塘中的一个个屋宇集中地,宛若塘中浮起的一大片荷叶[19]。围墩就是古劳水乡绿色基础设施网络的中心控制点,主要包括农田、林地、鱼塘等农业生产用地以及构筑物和开敞空间等,是各类动物的主要栖息地、人类的聚居场所,为村民提供生产、生活、生态服务。古劳水乡紧邻西江,河流和鱼塘纵横,中心控制点成为天然的湿地,是候鸟南迁的重要驿站。白鹭成群结队迁徙至此,西江畔、河涌里、榕树上皆是白鹭的身影。河流水系,即古劳水乡绿色基础设施网络中的连接廊道,联系网络中的中心控制点以及其他景观及生态系统,兼具生产、通行和景观功能。场地则是古劳水乡中部分水域和围绕水域的周边农林用地所形成的无法被连接廊道所直接连通的区域,主要散布在水乡外围区域(图4)。

4. 古劳水乡典型片区绿色基础设施网络示意图

而随着城镇化和工业化的推进,社会经济效益驱使下,造成了土地资源的不合理开发和利用。整体景观空间格局发生根本性改变,绿色空间破碎甚至大量消失,绿色空间网络遭到破坏,景观格局紊乱、生态基底受损、生态支撑功能下降。

3.3 古劳水乡绿色空间网络现状问题

(1)自然水域割裂,水岸植物未成体系,水质污染问题突出。沙坪河堤围、人工排水渠、排水闸的作用,导致自然地表集水单元发生变化,原本整体的自然流域被割裂为4个集水单元(图5)。古劳水乡内部受到沙坪河堤围和人工渠的分割,成为单独的集水单元,导致内部水系流通不畅,水体难以自动净化。

5. 古劳镇集水单元分布图

工业污染物的随意排放、农药化肥的不合理利用,进一步导致河流水系水质恶化;大规模人工渔业养殖,只能依靠人工换水机械更新鱼塘水体,导致鱼塘水体污染严重。现状水岸边种植有荷花、白茅、榕树、黄槐决明、滨菊、荔枝树等植物,种类不多、色彩单一、数量较少,随机散布于水体周围未形成规模效应,缺乏四季合理搭配,除夏季形成的连片荷花景观外,其余季节缺乏观赏性植物。整体而言,视觉上水岸植物未形成体系,景观层次不清、观赏价值较低;功能上缺乏具有水体净化功能植物。

(2)水网空间萎缩,连接廊道被阻断。城镇化的快速发展,古劳城镇空间大量扩展,镇区出现“镇隔水”“镇填水”等侵占水体的现象,自然水网体系遭到破坏,古劳水乡与镇区西侧茶山风景区、大型田地区之间生态廊道被阻隔。古劳水乡内部,受乡村发展建设如人工架桥、房屋修建、田地扩展等的影响,村内水网密度、河流长度、河面宽度大幅减少,部分地区只能容许1.2 m木船撑桨通过,河道通行能力受到较大限制。现存古埠头仅30%尚在使用,如今水路交通逐渐被公路交通代替,交通方式的改变促使大量居民沿公路修建新房,致使水网空间在绿色基础设施网络中的主控力不断减弱。

(3)乡村无序扩展,中心控制点的物质空间形态混乱。围墩作为系统中的“源”和“汇”,其所应承载的生态服务效能大大减弱。村内建构筑物、道路等基础设施新建,建设用地面积增大而水乡自然区域面积大幅缩减,农田、果林被侵占,大量水塘被填埋或割裂。建筑群排布无序,岭南传统民居建筑群空间布局形态逐渐消失,对于当地炎热多雨气候的适应性减弱。街巷空间作为中心控制点内部的开敞空间,以景观廊道的形式串联空间结构,联系着居民的日常交往生活。为了追求经济和交通高效,原本自然曲折的乡间道路被强行改直,农户搭建的简易房挤压道路,导致传统街巷格局被破坏、街巷空间萎缩、路网密度减小,如典型片区内部仅有一条贯穿南北的道路,其他多为尽端路,网络内部连通性降低(图6)。

6. 古劳水乡典型片区现状路网示意

4 基于绿色基础设施网络的空间优化策略

绿色基础设施十项原则中提到连通性是关键,自然生态系统的连通度是衡量景观系统健康程度的重要指标,岭南水乡的河流水系就是将各个绿色空间联系起来的重要通道。同时,绿色基础设施理论强调生态优先性以及网络整体的生态价值。通过问题梳理,古劳水乡主要采取3方面措施来完善绿色基础设施网络,串联起水乡中散布的绿色空间,构建自然区域和开放空间完整网络,提升水乡人居环境:

(1)改善水质恶化和循环的问题,优化水域水质,提升绿色网络生态质量;

(2)梳理河流水系,加强网络的连通性;

(3)优化中心控制点空间形态,强化生态服务功能。

4.1 改善水生态环境,优化水域水质

4.1.1 植物修复策略

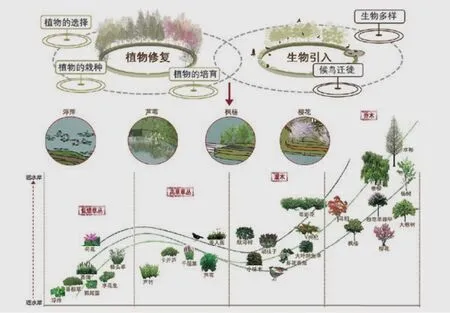

将植物修复作为优化水域水质的第一步,选择符合岭南地域特征、适宜生长的植物进行栽种培育。一方面优先选择具有净化水体功能的植物;另一方面从生态适宜性与景观多样性的角度出发,根据离水岸远近程度选择乔木、灌木、草丛等不同类型植株,丰富水岸植物景观层次,增强生态系统稳定性,为动物提供优良的栖息地,增加生物种群多样性,实现生态系统的良性循环发展(图7)。

7. 植物修复策略图

4.1.2 河道修复策略

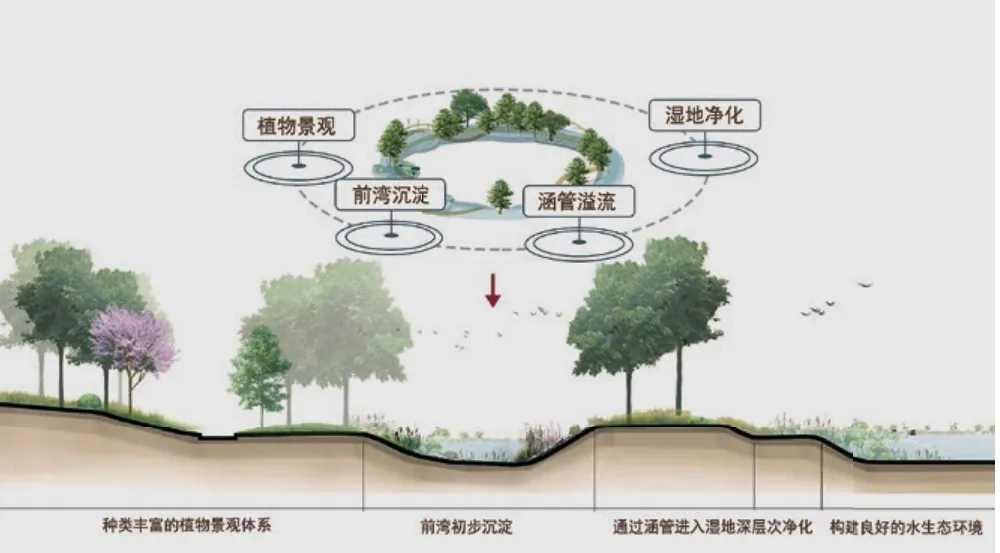

由于功能分工不同,鱼塘水质远远低于景观河道水质,因此需对两种水源进行严格区分。在进水口设置前湾初步沉淀净化水体,前湾水通过涵管溢流进入湿地深层次净化水质(图8),经过湿地不同类型植物进行连续净化处理(图9),通过以上措施严格控制外部污染进入河道,从而实现水系水质的整体提升。

8. 河道修复策略图

9. 湿地植物净化图

4.1.3 鱼塘修复策略

古劳水乡鱼塘普遍存在不同程度的污染,通过清理、施肥、增氧等措施对鱼塘修复优化,改善其生态环境的同时提高渔业效益(图10)。传承发扬桑基鱼塘农业模式的技术与传统文化优势,形成产业链生态循环模式。在传统渔业养殖的基础上融入二三产如发展渔业观光及渔产加工,通过延伸产业链减少对渔业产量的依赖,增加垂钓体验、桑基鱼塘生态教育、特色生态餐饮服务等环境友好的业态提升效益,从源头上减少渔业养殖带来的污染。

10. 鱼塘修复策略图

4.2 疏通河流水系,提升网络连通度

(1)形成生态过渡区,保障生态系统完整度。古劳镇域层面,通过疏通淤塞及断头的河流水系构建通达的自然水网,在茶山、水乡、大型农田三者之间地势低洼处打造城市生态公园形成生态过渡区,重塑原始自然的生态联系,形成水陆相接的良性互动,保护镇域层面山水格局自然形态,保障大区域生态系统的完整性(图11)。

11. 生态过渡带打造示意图

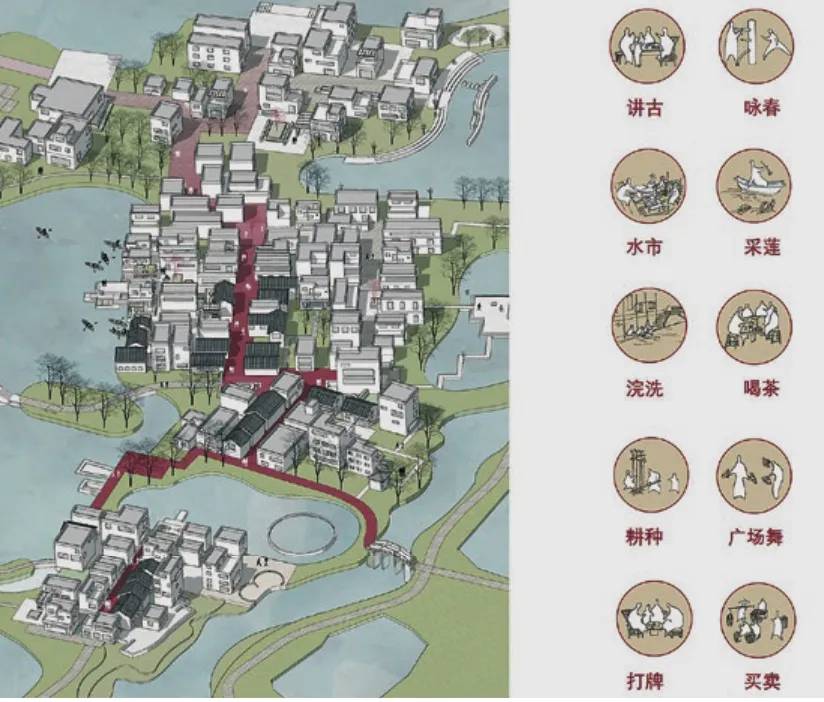

(2)疏通整体水网,提升水网体系主控力。古劳水乡内部,水体是古劳水乡的生命力之所在,也是古劳水乡绿色基础设施网络的纽带。通过疏通起重要连接作用的水系廊道,加强网络完整度,保障生物流畅通;适度扩展水面宽度保障水上通行的可能性,一定程度上恢复水上交通,同时结合当地旅游文化资源及现状古埠头分布情况规划游船路线,强调交通、景观、旅游复合价值,渗透到村民日常生活方方面面,增强水网体系骨架作用及主控力。

4.3 优化中心控制点空间形态,强化生态效能

(1)保护并整合生产性空间,增强生态服务功能。围墩上的农田、林地、鱼塘等生产性用地对于空间整体生态功能的实现具有重要支撑作用。保护农田、林地、鱼塘等生产性用地的完整性,划定乡村建设用地的扩展边界,严禁建设用地侵蚀高生态敏感性用地,确保高生态性能用地的面积规模不减少。将现有孤立、零散的生态斑块整合到面积相对较大的中心控制点,形成完整有机的生态系统,优良的生境网络能保证区域内物种多样性的可持续性,提升中心控制点的生态服务功能。

(2)梳理街巷空间布局,增强生态适应性。由于岭南地区气候炎热多雨,水乡建筑布局以典型的“梳式布局”为主。街巷及建筑南北向布置,和夏季主导风向东南风保持一致,有利于“街巷风”的形成。传统民居建筑空间布局起到了通风采光、遮阳降温的作用。同时传统街巷通常结合公共性建筑及道路转折处布置公共空间,或在村口形成以大榕树为中心的休闲广场。而目前古劳水乡现状围墩民居建筑排布杂乱无章,街巷空间未形成体系。在深入调研现状居民建筑使用情况后,根据房屋实际情况拆除废弃房屋、空置危房及私搭乱建的简易房;加强“梳式布局”形态,梳理出街巷空间生态廊道(图12),为居民生活生产提供场所,提升人居环境品质,增强中心控制点的生态性。

12. 古劳水乡街巷空间优化示意

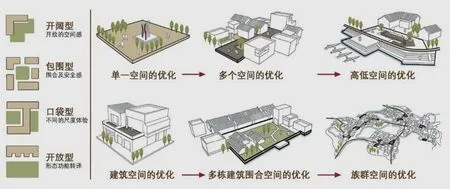

(3)重塑建筑群整体布局结构,形成生态微循环空间。合理利用围墩中居民点周边生态资源,增强建筑群整体布局的生态适应性,形成建筑群前有水塘、水流等自然水体,后有茂密树丛的整体布局结构,构成低温空间;而建筑群构成高温空间,温差作用下形成自然冷风。结合建筑布局形式布置各种类型的绿色开敞空间,根据实际情况采用丰富多变的建筑空间组合形态,通过整体打造开敞空间体系形成生态微循环,提升建筑群的生态服务功能(图13)。

13. 建筑群开敞空间优化示意

5 结语

随着岭南水乡地区城市化发展,乡村建设用地侵蚀绿色空间现象频发,致使岭南水乡地区的生态支撑功能显著下降,经济社会发展受限。本文将绿色基础设施网络运用到古劳水乡空间发展实际问题的解决中,探索其空间优化具体策略,有利于恢复及提升自然生态价值,实现古劳水乡的良性发展。目前本文就绿色基础设施在古劳水乡空间优化中的运用进行了初步探索,下一步计划纳入多样本区域进行对比研究,以归纳总结形成岭南水乡地区空间优化范式。