它承载着战无不胜的祈愿

铁锤

去年笔者偶得一枚铜制刀镡,经过一番细致清理,发现其纹饰保存完好清晰、制作工艺精湛,具有辽代金属工艺的风格特色,因而珍爱有加。

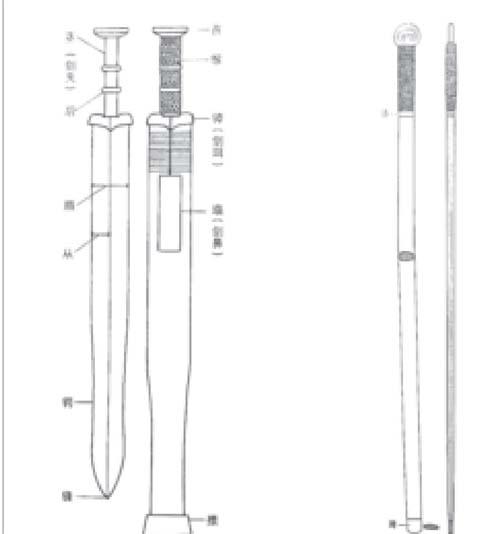

镡,古时特指剑的部位名称,郑玄在《考工记·桃氏》中有此注解:“茎谓剑夹,人所握,镡以上也。”“镡”即剑身与剑握之间的隔断物,亦作“格”。刀本无镡这一部分的称谓,所谓刀镡,其实为“琫”演化而来,后世才称其为“刀镡”,俗称“护手”。针对此枚刀镡,笔者从工艺、纹饰等角度做了一些粗略考据。

南北朝时期,以丝绸之路和东北亚草原带为路径,中原与西域、中亚产生了密切的经济文化交流,又经朝鲜半岛传播至日本,从而形成了东北亚文化圈。刀剑的形制也发生了很大变化,而刀镡形制的演变是其中重要的变化之一,以圆盘状刀镡最具代表性,其在盛唐时期基本成型,经辽金宋发展成熟,一直延续到明清。

中国目前发现较早的圆盘状刀镡是在盛唐时期(唐高宗时代开始到安史之乱爆发前,大致为公元650年至755年),如敦煌莫高窟45窟南壁壁画,实物未见流传。日本出现圆盘状“刀镡”是古坟时期(公元6世纪),比如东京国立博物馆藏有金铜装双龙环头大刀,出土于千叶县古坟。由此推断,至少在公元6世纪前后东北亚地区就出现了圆盘状的刀镡。

辽代是中国历史上由契丹人建立的一个朝代,契丹族是游牧民族,尚武、善骑射。辽代金属器也成为北方草原地区民族文物的一株奇葩,制作工艺达到鼎盛时期。经过发展、创新,这一时期的金属器工艺具有民族特色和地方特色,并融入了汉文化和西方文化元素,而形成自成一体的风格。此镡为铜制,阴刻纹饰,并施珍珠地(也叫“鱼子地”),并且局部鎏金,与唐辽时期特有的表面局部鎏金工艺相同。

取自《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》,孙机著,生活·读书·新知三联书店,2016年

辽代精于天文术数之学,其在继承中原传统的基础上,吸纳西方的天文历算知识,在当时较为先进。星宿图案在这枚刀镡的正面纹饰中也有体现。其上部刻一人上身赤裸,披发,手持长剑,与敦煌唐代壁画中的金刚天王所持基本一致,比如大英博物馆藏敦煌莫高窟纸本中的二天王像,这种形象一直延续到辽、金、宋。其身旁排列斗状六颗星,当为二十八星宿中的北方斗宿,又称为南斗。《宋史·天文·二十八舍》记载:“南斗六星,天之赏禄府,主天子寿算,为宰相爵禄之位,传曰:天庙也。丞相太宰之位,褒贤进士,禀受爵禄,又主兵。一曰天机。”另据《晋书·张华传》记载,斗、牛之间常有紫气照射,被雷焕认为是“宝剑之精上彻于天”所致。后因之以斗牛指代宝剑,斗星又被看作火神祝融的化身,象征着“战无不胜”。

正面下部为两人,其中一人持刀,乃中古时期典型的手刀;其周身排列七颗星,应为二十八星宿中的南方星宿。《宋史·天文·二十八舍》记载:“星宿七星,一名天都,主衣裳文绣,又主急兵。”在刀镡左右两侧分别刻有圆形,一圆形中间有一点,应表示东西方位。这样的纹饰排列,意为所用之人,勇猛又沉稳,攻无不克,常胜不败。

另外,刀镡上还可见云纹点缀于星宿之间。云纹是历代常见的辅助纹饰,辽代云纹极具特色,虽然源于唐代云纹纹样,但使用频率远超唐宋時期。其中早期云纹与唐代样式基本相同,为单脚如意云头及组合,后期则大多为绶带云纹。

9世纪 敦煌莫高窟二天王像纸本 大英博物馆藏

辽刀镡上的四鹿纹

此镡背面的纹饰则以鹿纹最为亮眼。鹿作为中国传统祥瑞题材,源远流长,象征着长寿和吉庆,整个欧亚草原地带都有对鹿的崇敬。辽人作为游牧民族对鹿更是情有独钟,每逢出猎,祭祀“麂鹿神”是一项重要活动内容,其目的是祈求猎取更多的麂鹿。《辽史·国语解》有云:“辽俗好射麂鹿,每出猎必祭其神以祈多获。”“凡出征,以牝牡麂各一祭之曰厌,诅敌也。”上述史料皆说明契丹人不但把这些猎物作为赖以生存的生活资源,而且当作神物看待。《辽史》中不仅记载辽国统治者好养鹿、射鹿,而且设置有专门机构和官员进行管理,其中明确记载有“监鹿详稳司”等职官,“监鹿详稳”掌管鹿政。可见鹿在契丹人社会生活中扮演着重要角色,是契丹人物质文明和精神文明的重要组成部分,辽代金银器、瓷器、绘画、丝绸等经常出现鹿纹,以示鹿与其生活密不可分。

辽早期四鹿团花纹 鸡冠壶上的辽早期鎏金鹿纹

其次是鹿纹之间连接的竹纹。辽代工艺独具民族特色,却也继承了唐及五代传统。其在以武力扩张的过程中,不断接受汉文化及典章制度的影响,因此体现文人气节的竹纹也经常出现在各种器物中,如带饰、绘画、瓷器等。笔者所藏辽刀镡的竹纹在抽象与具象之间,竹纹与缠枝纹结合,目前仅见,可见契丹族追求浪漫又富于变化的艺术风格。

综上所述,辽代早、中期受唐文化影响极深,金属器中表现出浓郁的唐代风格,并吸收了渤海国、五代、北宋、西夏及西域各国的文化。这枚刀镡应属于辽代中早期高级别刀的装具,可惜没有其他配件存世,但由此镡已可窥见辽代金属工艺之精湛。