中国石油风险勘探工程决策管理与实施成效

王宜林 赵文智 杜金虎 何海清 胡素云 郭绪杰 王居峰

( 1中国石油天然气集团有限公司;2中国石油勘探开发研究院;3中国石油勘探与生产分公司 )

0 引言

风险勘探工程是2004 年中国石油管理层决策启动的重大科技工程项目,实施的主要目的是鼓励广大勘探研究人员解放思想,敢于探索“四新”领域,实现新突破、新发现,以求扭转储量增长规模下滑与品质变差的被动局面。风险勘探工程实施16 年来,在海相碳酸盐岩、深层—超深层、岩性地层油气藏与非常规油气等领域,优选一批重大目标开展了卓有成效的探索和实践,取得了一批战略性突破和发现,经济和社会效益显著。本文回顾并总结了风险勘探工程启动的背景、决策管理流程和实施成效,提出了未来发展战略,对指导和推动陆上风险勘探深入发展有重大意义。

1 风险勘探工程的启动背景

1.1 实施风险勘探工程是加快推进油气增储上产的迫切需求

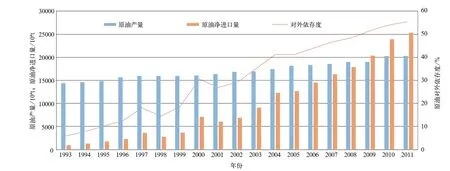

中国石油工业经历半个多世纪的发展,取得了丰富的油气勘探开发成果。原油产量自20 世纪60 年代后期开始快速增长,70 年代早期实现年产5000×104t,70 年代后期突破1×108t 大关,90 年代中期突破1.5×108t,至2004 年,国内原油产量达到1.75×108t,为国家经济建设做出了重要贡献。但随着国民经济的发展,尤其是改革开放以来国民经济的快速发展,对油气需求急剧攀升。从20 世纪90 年代中期开始,随着国内原油消费量快速攀升,原油进口量急剧增加,1993 年中国由原油净出口国转变为原油净进口国,从1994 年开始纯进口原油,当年进口原油1235×104t,1996 年进口量突破2000×104t,2000 年突破6000×104t,2004 年达1.2×108t;对外依存度从1996 年的10%增长到1997 年的20%,到2004 年超过了40%,油气供应形势非常严峻(图1)。而经过40 余年高强度勘探工作,中国陆上大多数主力和易发现的油气田基本上已被找到,用传统理论指导方法和管理决策模式发现新油气田的难度明显加大,储量增长出现了下滑趋势。要保持中国原油产量稳中有增、天然气产量较大幅度增长,急需通过风险勘探准备有规模的新领域来保障储量接替。

图1 1993—2011 年中国原油对外依存度变化Fig.1 Changes of external dependence of crude oil in China from 1993 to 2011

1.2 加强风险勘探是中国石油实现油气规模增储、稳健可持续发展的战略需要

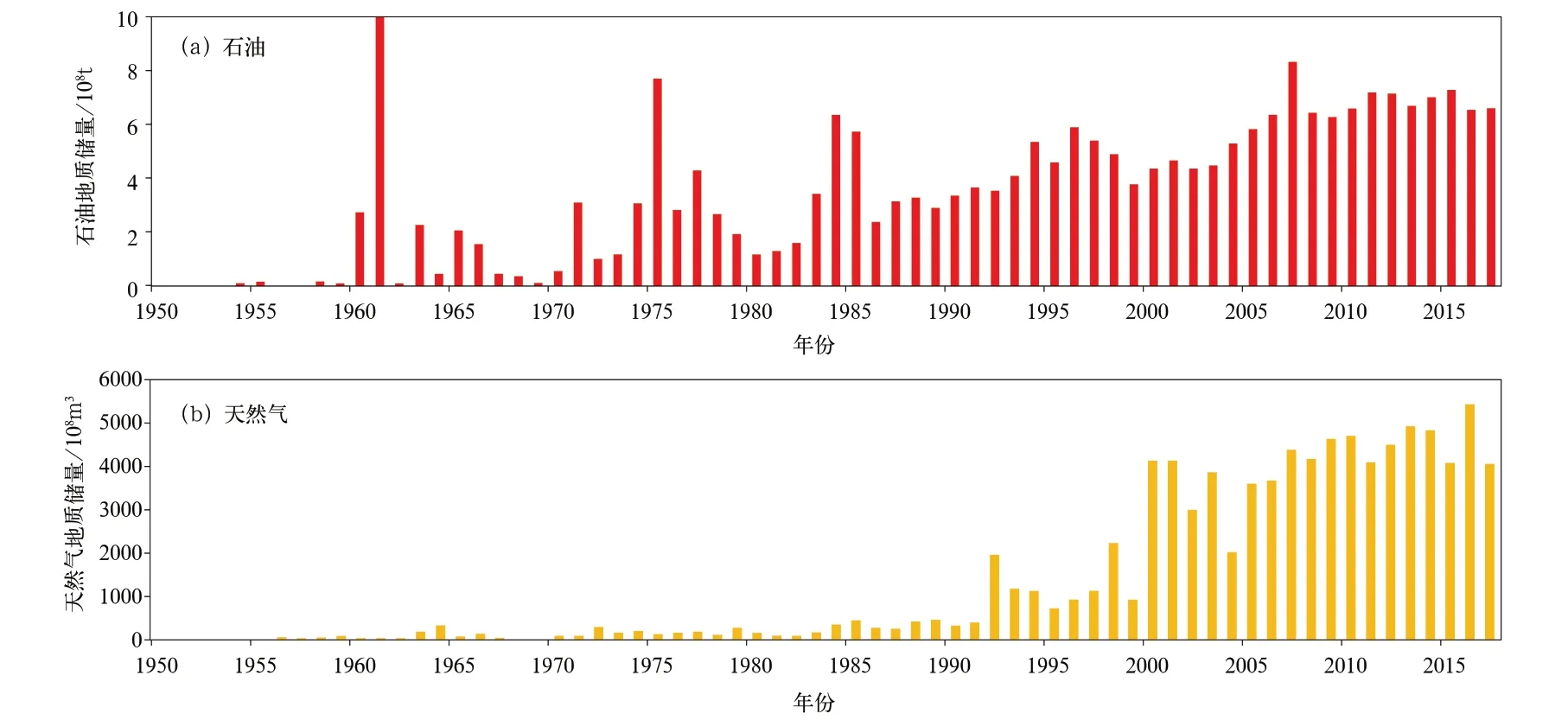

随着油气勘探程度不断提高,勘探条件日趋复杂,常规油气勘探难度不断增大,1980—2004 年期间,中国石油年均新增探明石油地质储量仅3.9×108t、天然气地质储量1220×108m3,年均新增油气储量不足5×108t 油当量(图2)。然而,第三次油气资源评价却表明,中国石油探矿权范围内石油地质资源量为630×108t,天然气地质资源量为30.3×1012m3,截至2004 年年底,石油与天然气资源的探明率分别为24.8%和10.9%,剩余待发现资源总量依然很大,仍具备继续寻找大中型油气田的客观条件。但当时探井井位的选择却有“老虎吃天、无从下口”之难,“找米下锅”的问题严重,急需加大新区新领域的勘探力度,改变勘探管理体制,有效整合勘探相关资源,集中力量深化地质认识、加强技术攻关,努力实现新区新领域重大突破,把待发现资源变成现实可动用的储量,以解燃眉之急。

图2 中国石油1950—2017 年新增探明石油和天然气地质储量变化图Fig.2 Proven oil and gas geological reserves of PetroChina from 1950 to 2017

1.3 探索新的勘探决策管理体系是新形势下实现新区新领域勘探持续突破的必然选择

20 世纪80 年代以前,中国油气勘探主要采取计划经济体制下的石油会战体制,政府集中国家资源搞会战,找到了大庆、胜利等大油田,为中国石油工业奠定了坚实的基础。20 世纪80 年代后期至21 世纪之初,中国石油为适应社会主义市场经济新形势、有效推动新区新领域勘探突破,在勘探管理体制机制方面做了大胆探索,先后实施了“科学探索井工程”和“新区勘探事业部”管理模式,推动了一大批油气勘探突破和发现,但在如何充分发挥中国石油天然气集团公司(现为中国石油天然气集团有限公司,简称集团公司)整体优势、进一步加大新区新领域勘探力度等管理措施方面还需进一步探索完善[1-4]。

1999 年中国石油上市以后,油气勘探管理主要采取国际油公司通用的项目管理模式,勘探工作中的地质综合研究、技术支持和作业活动都以“预探项目管理”为基本单元。中国石油勘探与生产分公司(简称勘探与生产分公司)负责年度勘探部署投资计划方案的审定下达;油田公司成立勘探项目经理部具体执行计划,作为项目运行主体,承担储量任务及效益指标,负责井位目标研究决策、现场实施和经营管理,形成了“股份公司—油田公司”两级管理体制。在该体制下,一方面使得油田公司成为生产经营利润的中心,投资效益是考核的重点指标,储量、产量和利润指标的压力使油田公司主要精力放在成熟凹陷和老油区的滚动勘探上,新区新领域的勘探动力不足、投入不够;另一方面,各油田公司各管一块、“画地为牢”现象突出,导致各探区井位选择“矬子里拔将军”现象普遍;重大领域及目标的研究缺乏中国石油勘探开发研究院(简称勘探院)、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司(简称东方地球物理公司)等总部直属研究单位强大技术力量的支持,在油气勘探战略方向及目标的选择、重大地质勘探理论及关键技术瓶颈问题的研究与攻关、先进勘探经验借鉴推广及专家人才作用发挥等方面存在一定程度的局限性。

面对诸多困难,如何在新形势下变革勘探决策管理,发挥集团公司的整体优势,持续开展理论认识创新和技术攻关,高效推动勘探工程快速高效实施,是实现“四新”领域油气勘探重大突破与发现的关键,也是开展新区新领域风险勘探管理变革的重要契机和必然选择。

1.4 国际油公司区域油气勘探的成功做法为实施风险勘探提供了借鉴

以Shell 石油公司、Exxon Mobil 石油公司、Eni 石油公司为代表的一些国际油公司,长年来积极开展勘探业务的全球布局,对全球的重点和热点地区实施区域勘探或自主勘探,平均每年每家公司钻井25 口左右,探井成功率总体保持在40%以上,在深水、浅水及陆上等领域获得诸多发现,勘探效果显著[5-6]。以意大利埃尼(Eni)石油公司为例,作为全球一体化国际大型石油公司,埃尼石油公司把油气上游业务作为集团的重中之重,对勘探业务采取专业化集中统一管理,将勘探支出按已有发现盆地40%、前沿地区40%、油田附近勘探机会20%的比例进行分配。通过自主勘探,在巴基斯坦陆上、安哥拉海上深水、埃及近海等区块获得一系列重大发现,既保持了较高的储量接替率,又为公司各项业务的发展提供了资源保证[7]。

国际油公司区域勘探的成功做法,给我们两点重要启示:一是完善勘探业务管理运营模式,加强“总部集权型”勘探管理架构,强化区域勘探业务集中统一管理,建立相对独立的勘探技术支持团队,可有效保障勘探管理决策和目标统一评价优选;二是加大区域勘探前期研究力度,设立专项投资和研究经费,对超前准备潜力领域和保持区带目标有序接替,以及推动区域勘探持续获得突破有重要保障作用。

面对日益复杂的勘探对象,中国石油天然气股份有限公司(简称股份公司)在第三次油气资源评价成果和剩余油气资源领域分布评价基础上,对未来油气勘探重点领域做出研判,提出岩性地层油气藏、前陆盆地冲断带、叠合盆地中下部组合和成熟探区富油气凹陷(区带)为四大有资源规模又现实的储量增长领域[8-12],及时向集团公司党组呈报了关于加强风险勘探工作的建议。建议得到集团公司党组主管勘探领导的高度重视,并及时在党组层面酝酿启动风险勘探工程,着手组织落实、资金落实与技术落实三项事宜。该工程于2004 年决策立项,2005 年1 月1 日正式实施。

2 风险勘探工程的决策管理

新区新领域风险勘探管理是新形势下中国石油为实施资源发展战略,以新区新领域油气探索及规模高效储量发现为目标而构建的一种勘探管理运行机制及平台,是基于中国油气地质特点、勘探管理现状创立并完善的一种适合中国国情的高效勘探管理理念、机制和工作方法。16 年的实践证明,风险勘探是新形势下对勘探管理体制的改革和发展,对中国石油实施资源战略、推动储量高峰增长具有重要意义,高效勘探管理与决策体系为保障油气勘探持续突破和发现奠定了良好基础[13-22]。

2.1 创新管理办法,确保风险勘探工程高效运行

在充分调查分析国内外勘探历史、勘探管理体制现状,剖析中国石油勘探管理体制历史沿革的基础上,在风险勘探工程实施伊始,制定了“中国石油天然气股份有限公司石油天然气风险勘探项目管理办法”(简称管理办法),根据实施一年后出现的问题,2005 年又提出和下发了“中国石油风险勘探项目补充管理办法”。管理办法中对新区新领域风险勘探的立项原则及部署思路、组织管理形式、投资及实施过程控制、成果评估及奖励办法等做出明确规定和要求。

该管理办法明确了6 个重大事项,为风险勘探工程的高效运行提供了重要保障:一是明确了立项原则,在年度油气预探计划以外安排10 亿~15 亿元,专门用于年度油气勘探计划以外资源基础好、地质风险比较大的“四新”领域中具有战略性、全局性和前瞻性的重大目标的风险探索;二是明确了部署原则,即风险勘探目标的评判标准为“四大(大盆地、大领域、大目标、大发现)、四新(新盆地、新区带、新层系、新类型)、两高(高风险、高回报)、两低(低认识程度、低勘探程度)、一可行(现有技术可行性)”;三是明确了工作目标,每年力争实现1~2 个战略发现,风险探井成功率大于20%,推动相关勘探领域地质认识深化及技术进步;四是明确了组织架构,成立风险勘探领导小组,由中国石油负责勘探生产业务的分管领导直接决策,勘探与生产分公司负责组织管理,勘探院风险勘探项目组负责技术支持,油田公司负责组织实施;五是组建了专家队伍,由中国石油地质勘探、物探、工程等专业50 余位顶尖知名专家,组成了风险勘探专家委员会及评审组;六是明确了风险勘探目标多单位提出,实行统一评价优选,民主科学审查评估,综合评价严谨决策。

2.2 强化主管部门组织管理,总体把握勘探领域选择方向

为充分发挥中国石油整体优势、把握风险勘探研究及部署方向、保障风险勘探顺利实施及油气发现,勘探与生产分公司制定并规范了风险勘探管理“四统一”运行机制,即统一组织重大风险勘探领域研究、统一组织重大关键问题技术攻关、统一组织地质方案论证、统一组织工程设计及重大措施方案决策。勘探与生产分公司充分发挥勘探方向选择方面的技术管理职能,重点抓好3 方面工作:一是定期召开盆地风险勘探形势分析交流会,对各探区风险勘探领域、区带与目标准备情况进行摸底,同时交流重大勘探领域研究的理论认识进展和面临的技术挑战,从公司层面把握风险勘探战略方向,按现实、准备和前期研究3 个层次做出部署安排,明确年度重点准备目标,并形成年度风险勘探部署意见下发实施;二是根据重大领域勘探面临的关键问题,有针对性地设立研究课题,开展油气成藏地质研究及工程技术攻关,通过地质认识创新确保目标优选落地;三是将研究认识及时转化为风险目标,成为推动新发现的“敲门砖”。

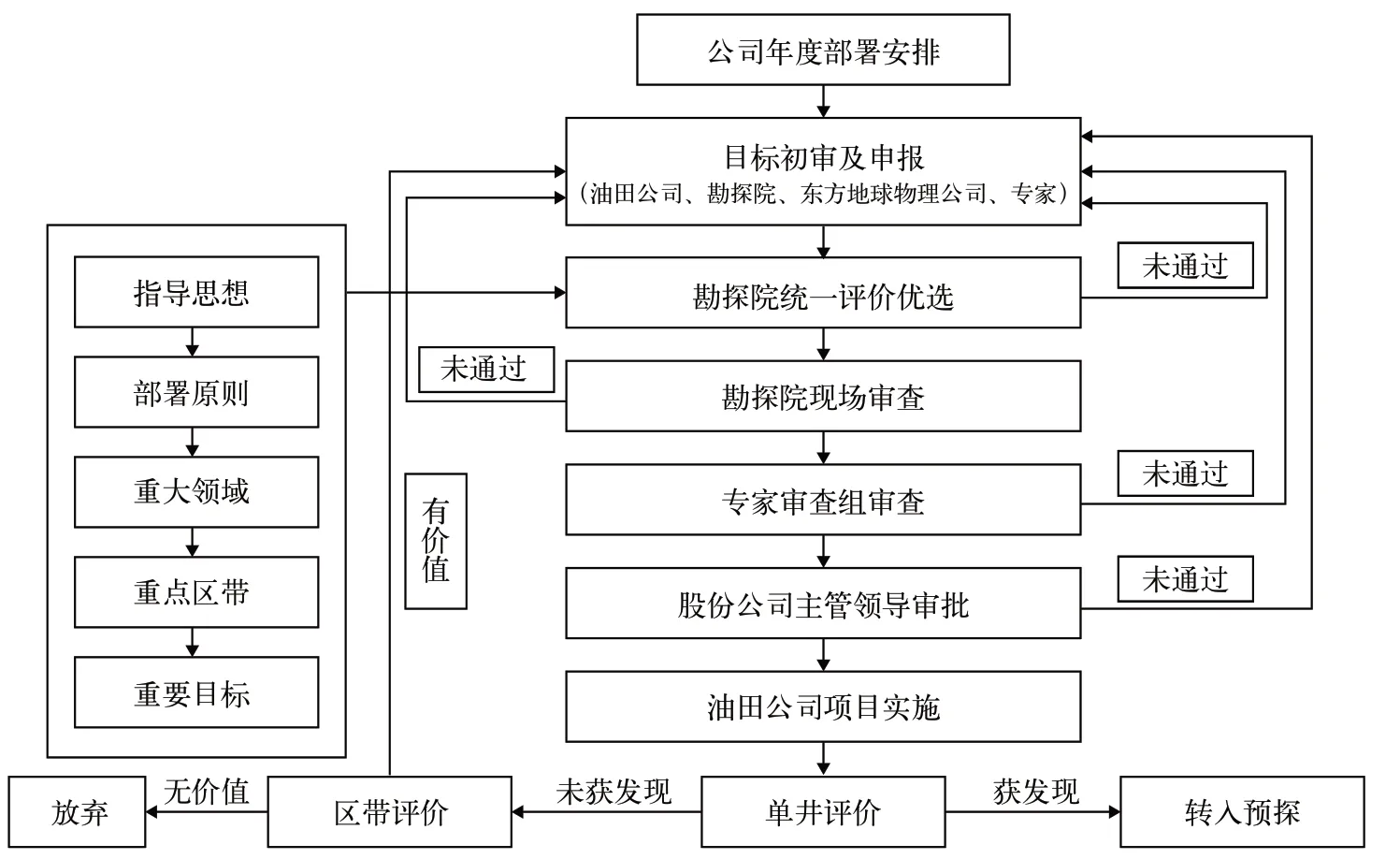

2.3 建立科学评价体系与审批流程,保证钻探目标质量

在风险勘探工程实践中,逐步建立成型了风险勘探目标统一优选评价和审批流程,确保了风险探井的较高成功率。在风险勘探目标评价方面,一是突出目标的战略价值、落实程度、石油地质及工程技术条件等,建立了目标评价4 类36 项参数体系;二是按照目标评选标准,坚持目标统一评价优选,根据目标类型、资源规模、油气性质、地质意义、准备现状及技术需求等,建立了完整的目标评价、优选及举荐流程,优选出重大目标;三是建立目标质量监控流程,实行目标质量研究者自检、研究单位复检、风险项目组审检、专家组终检,分级把控原始数据、地震解释方案、地震速度模型等,保障了风险勘探目标质量。在风险勘探目标审批方面,一是明确油田公司、勘探院及东方地球物理公司等单位独立研究和提出目标,依据风险勘探立项原则,经单位审查把关,申报风险勘探意向目标;二是勘探院风险勘探项目组按照风险勘探目标评价体系,对各单位上报目标实行滚动统一评价优选,并深入一线对初选目标逐一落实审查、完善论证方案后,提出初评审查意见;三是勘探与生产分公司组织专家评审组召开目标审查会,在听取提出单位的汇报和会议讨论基础上,专家独立填写评估意见书,组长汇总专家意见,勘探与生产分公司主管领导对专家评估通过的目标审查筛选后,上报股份公司主管领导审批;四是股份公司主管领导,负责风险勘探目标最终审核批准,批准后计划下达油田公司,并由油田公司负责组织实施(图3)。通过科学的评价体系及民主集中的审批流程程序,保证风险勘探目标的可靠性和战略性。

图3 中国石油风险勘探项目运行流程图Fig.3 Operation flow chart of venture exploration projects of PetroChina

2.4 制定考核激励机制,确保风险目标有序接替

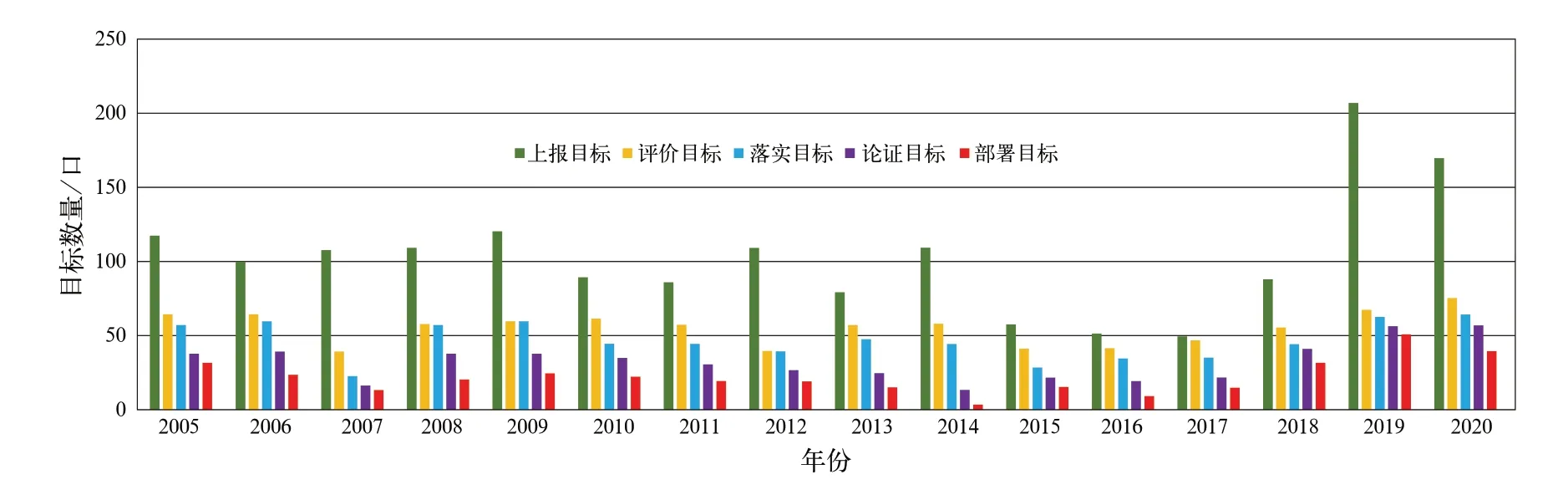

为了确保风险勘探目标的良性接替,勘探与生产分公司专门设立风险勘探前期研究项目,鼓励科技人员解放思想,在“四新”领域落实战略性目标,具体有3 项措施:一是风险勘探专项资金不列入油田公司效益考核,勘探成果归所在探区油田公司所有;二是制定风险勘探目标工作贡献评分标准,把发现风险目标的数量、质量作为研究项目考核重要指标,定期考核和公布各单位井位完成情况,并将风险勘探目标数量、质量与科研项目经费挂钩;三是风险钻探成果纳入股份公司油气勘探重大发现成果奖进行重奖。以上措施有效调动了油田公司参与风险勘探的积极性,提高了各研究单位对风险勘探目标研究、落实工作的重视程度。实施16 年来,勘探院、东方地球物理公司、各油气田研究院等单位充分发挥各方优势,以四大领域为主要突破方向,平均每年上报风险目标约100 个(图4),为统一评价优选出具有战略意义的重大目标奠定了基础,实现了风险勘探目标的良性接替,确保了风险勘探持续不断的突破和发现。

图4 中国石油风险勘探目标评价优选与部署变化图Fig.4 Risk exploration targets evaluation, screening and deployment of PetroChina by year

2.5 发挥油田公司实施的主体作用,保证风险勘探工程质量

风险勘探工程实施的主体是油田公司,钻探计划确定后由所在油田公司纳入正常生产经营组织管理系统组织实施。油田公司主要包括4 项主体实施职责:一是按勘探与生产分公司下达的有关规定和文件具体执行井位地质设计、工程设计及地震部署和施工设计;二是安排专人负责跟踪分析评价工作,并定期汇报,按时上报风险勘探项目实施安排、周月报;三是项目具体实施过程中,组织有关实施单位认真贯彻落实国家有关环保、安全生产等法律、法规,确保风险勘探项目的顺利进行;四是及时分析总结实施情况,完成风险探井单井综合评价或物探项目验收及评价报告,特别是针对重大领域、重点区带的失利井,要严格对照设计,完成后评估分析。通过充分发挥油田公司主动性,把好风险井钻探工程实施关,有效降低工程风险并控制好成本。

2.6 坚持钻后评价,持续推动重大区带勘探突破

坚持风险探井钻后评价,认真分析其成功经验与教训,提出今后部署建议与工作对策,有利于推动重大区带勘探突破、开辟油气勘探新领域。如2006 年利用二维地震资料发现了塔北隆起斜坡哈拉哈塘地区鹰山组地震异常体,初步研究认为可能为台内礁滩体或岩溶储层。为探索斜坡区鹰山组的含油气性,兼探志留系和石炭系,部署风险探井哈6 井,在石炭系获工业油流,在奥陶系见良好油气显示,完井测试为干层。钻后评价认为该区鹰山组具备形成岩性地层油藏的地质条件,寻找有利储层是实现勘探突破的关键,建议部署三维地震落实储层发育区。2007 年和2008年部署实施三维地震勘探,2008 年及2009 年依据三维地震储层预测及缝洞体储层雕刻结果,部署探井13 口,其中9 口获高产油气流,揭示了塔北南坡哈拉哈塘地区鹰山组层间岩溶储层勘探新领域,开辟了亿吨级勘探场面。

3 风险勘探工程的实施成效

3.1 持续推动油气勘探取得重大突破和发现,新发现一批大中型油气田

2005 年新区新领域风险勘探工程实施以来,累计部署风险探井350 余口,已完钻井300 余口,探井总进尺超过160×104m。完成试油的风险探井200 余口,其中100 余口井获工业油气流,成功率达34.3%,高于国际油公司风险井的平均水平(25%)。在海相碳酸盐岩、深层—超深层、岩性地层油气藏与非常规油气等领域,取得16 项战略突破、20 项重要发现和18 项重要苗头,发现油气地质储量规模约50×108t 油当量,其中库车山前克深大气田、四川盆地川中安岳大气田、准噶尔盆地玛湖致密砾岩大油田与鄂尔多斯盆地靖边外围气田群等一批大型油气田的发现,为中国石油储量高峰增长做出重大贡献。新区新领域风险勘探取得的新发现,为相关油气田公司的勘探发展也注入了新活力,明确了主攻方向。

3.1.1 海相碳酸盐岩领域获8 项战略突破,有效推动了安岳等大中型油气田发现

中国陆上三大克拉通盆地广泛发育海相碳酸盐岩,是剩余油气资源最多的领域之一[23]。坚持成藏认识先行,超前地震部署和强化物探技术攻关引路,以塔中北斜坡奥陶系、四川开江—梁平海槽西南台缘、川中古隆起震旦系—寒武系、塔中寒武系盐下与鄂尔多斯奥陶系盐下等为重点,持续部署一批风险探井进行探索,共取得8 项战略突破、5 项重要发现和8 项重要苗头,发现了川中古隆起震旦系—寒武系超万亿立方米大气田,塔中—塔北奥陶系超5×108t 级大油气区,川西北茅口组数千亿立方米级突破、鄂尔多斯靖西奥陶系千亿立方米新拓展与塔东奥陶系等一批规模储量区。

安岳大气田是海相碳酸盐岩领域风险勘探工程实施的成功战例,通过转变思路,加强成藏研究和储层预测技术攻关,发现了迄今为止中国海相碳酸盐岩层序中最大的整装气田。

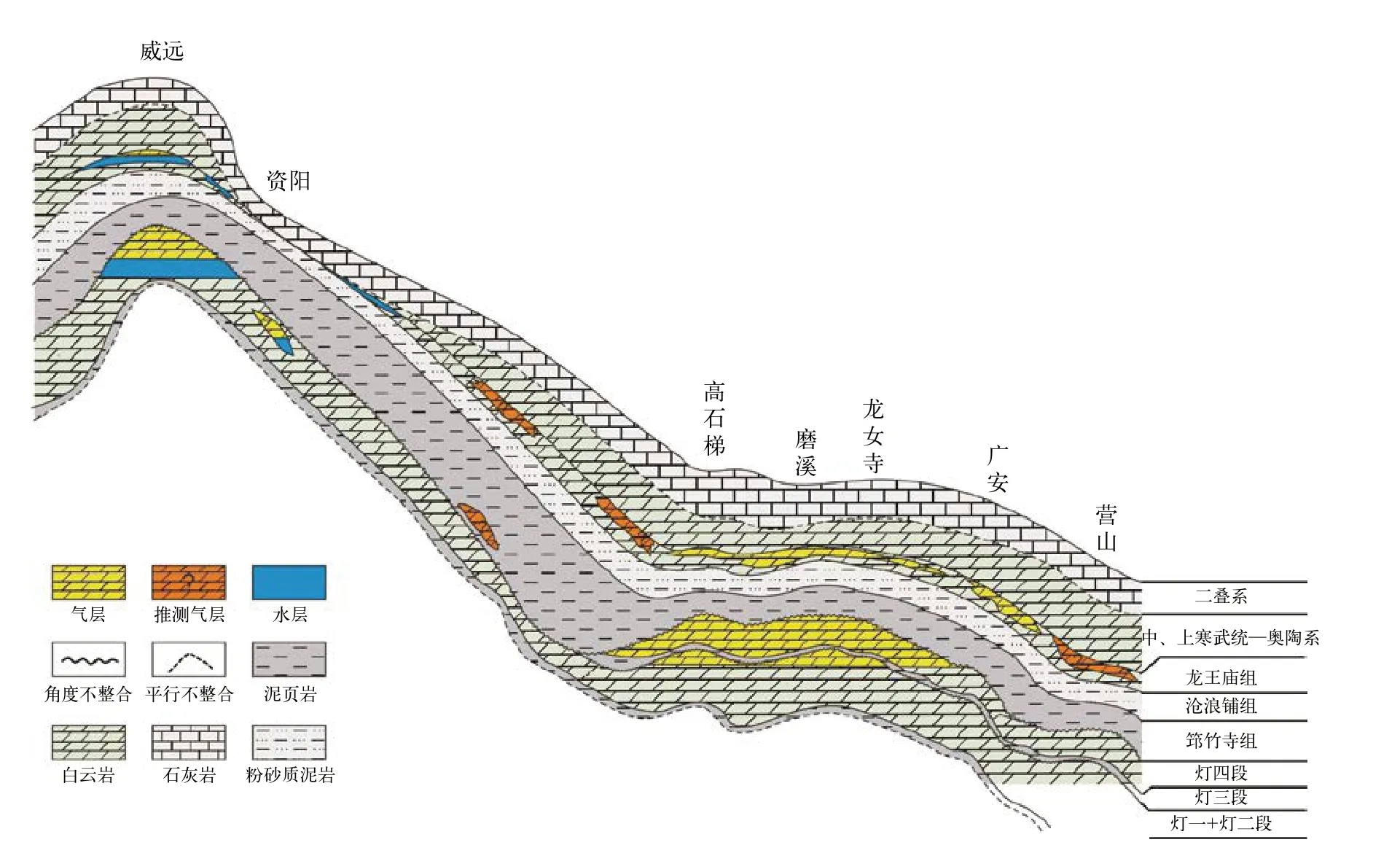

四川盆地川中古隆起是形成于志留纪末期并延续至二叠纪前的巨型古隆起,面积为6.5×104km2,是几代石油人长期看好的重大勘探领域。20 世纪40 年代开始勘探,1964 年加深钻探威基井,于震旦系灯影组获高产工业气流,发现了威远气田。之后按照构造控藏思路,以震旦系为目的层,立足盆地周边大型地面构造开展钻探,均未获明显进展。20 世纪70—80 年代,通过钻井、地质普查和区域地震勘探,发现了北东向倾没的乐山—龙女寺大型古隆起,1976年于古隆起东部钻探女基井,灯影组测试获日产量1.85×104m3,初步认识到古隆起对震旦系油气富集可能有控制作用。随后在乐山—龙女寺古隆起南缘自流井等4 个地面构造实施钻探,全部失利,古隆起勘探受挫。20 世纪80 年代后期,对川中地区进行地震勘探,进一步证实存在大型古隆起,以寻找印支期古圈闭所控制的构造气藏为目标,资阳地区部署探井7口,其中工业气井3 口,但勘探难以拓展。20 世纪90 年代,依据古隆起顶部及上斜坡带是油气聚集有利区的新认识,在古隆起东部高石梯—磨溪构造钻探高科1 井、安平1 井均获低产,古隆起西南翼周公1井和盘1 井出水。至此,后威远时代(威远气田发现之后)古隆起勘探三战未果,油气成藏的复杂性成为勘探突破发现的“拦路虎”。

2005 年风险勘探工程实施之后,优选川中古隆起作为具有战略性、全局性和前瞻性的重大风险勘探领域,组织科研人员再度打响川中古隆起找气攻坚战。通过重新研究认识到,见水井主要分布于盆缘,而古隆起轴部基本未见水,故锁定北东向古隆起轴部作为主要勘探靶区。随后深化开展了系列基础地质研究,取得3 项重要认识:一是发育震旦系、寒武系两套主力烃源岩,与灯影组、洗象池组岩溶和龙王庙组层状白云岩两类3 套储层配置,具有良好的成藏条件,发育自生自储、上生下储两类成藏组合3 种复合圈闭;二是不同时期古隆起轴部叠合区是天然气聚集的最有利场所;三是磨溪龙王庙组发育稳定分布的层状白云岩储层,是主要勘探目的层系[24-26]。

2006—2008 年,先后部署3 口风险探井,其中磨深1井因在浅层长兴组获高产提前完钻,宝龙1井因储层变差落空,汉深1 井因保存条件差失利。分析发现,震旦系岩溶储层具有较强非均质性,寒武系滩相储层横向相变快,确定寻找有利储层是实现勘探突破的关键。

2009—2011 年,按照构造背景上岩性地层控藏的思路,聚焦高磨地区,锁定震旦系、寒武系两套目的层。依托风险勘探项目,组织东方地球物理公司、中国石油川庆钻探工程有限公司与勘探院3家单位分别对古隆起东部的高石梯和磨溪地区开展地震资料处理解释平行攻关,落实了岩溶储层有利发育区。据此,再次部署了风险探井高石1 井、磨溪8 井,其中高石1 井在灯二段获日产百万立方米高产,历经半个世纪的探索,终于敲开灯影组重大突破关;磨溪8 井在寒武系龙王庙组获日产百万立方米高产,揭开龙王庙组大规模勘探序幕(图5)。这一历史性战略突破成就了安岳万亿立方米大气区建成投产,实现了古隆起寻找大气田的梦想。

2011 年以来,整体部署三维地震上万平方千米,分批部署探井上百口,累计探明天然气地质储量超1×1012m3,储量规模超1.5×1012m3。截至2019 年年底,安岳气田已建成生产能力165×108m3/a(龙王庙组气藏110×108m3/a,灯影组气藏55×108m3/a),累计生产天然气575×108m3;2019 年生产天然气121×108m3,占西南油气田天然气总产量的45%,为中国石油西南油气田公司天然气大发展做出了巨大贡献。

3.1.2 深层—超深层领域获4 项战略突破,发现了库深等多个大中型油气富集区

深层—超深层是中国陆上另一个待发现的、剩余油气资源最富集的领域之一。风险勘探井位优选,重点围绕塔里木盆地库车山前—秋里塔格构造带与昆仑山山前冲断带下组合、准噶尔盆地南缘冲断带、渤海湾盆地深潜山、岩性地层油气藏与松辽盆地及四川盆地深层火山岩等领域展开,共取得4 项战略突破、6项重要发现和6 项重要苗头,发现和落实了库车坳陷克深构造带万亿立方米大气区,秋里塔格构造带、松辽盆地南部长岭断陷火山岩、四川盆地二叠系火山岩3 个超千亿立方米气区,并在准南冲断带西段下组合、冀中奥陶系深潜山、辽河东部沙三段火山岩等新领域发现一批富集高产含油气构造。

图5 川中威远—营山气藏剖面图Fig.5 Geological section of Weiyuan-Yingshan gas reservoir in central Sichuan Basin

克深气田的发现是深层—超深层领域风险勘探(实施)的成功案例。通过强化物探技术攻关,选准靶点实施钻探,库车冲断带超深层获战略突破,发现超万亿立方米大气区。

塔里木盆地库车坳陷天然气资源丰富,成藏条件优越。1998 年在克拉苏构造带钻探的克拉2 井获高产工业气流,2000 年探明天然气地质储量2506×108m3,发现了当时中国最大的天然气田,促进了“西气东输”工程的启动,在中国石油工业史上留下了浓重的一笔[27-28]。

克拉2 气田发现后,基于“有构造就有气藏”的认识,1998—2004 年,在克拉苏构造带钻探吐北1、吐北2、巴什2、库北1 等4 个圈闭全部失利;在第二排构造依南断鼻钻探依南2 井于侏罗系阿合组获工业气流,向外拓展钻探依南4 井仅见油气显示、依南5 井获低产;在主体构造带甩开钻探克深4、克孜1、以西1、吐孜1 等4 个构造,未获成功;向坳陷周缘展开勘探,西南缘的却勒1 井及西部乌什凹陷的乌参1 井均获高产工业油气流,但评价勘探均告失利,勘探工作陷入了前所未有的困境。

为此,勘探与生产分公司组织多单位联合开展钻后评价研究,得出4 方面新认识:一是库车坳陷新近纪以来快速沉降,三叠系、侏罗系巨厚煤系烃源岩快速深埋,晚期持续强充注,为喜马拉雅晚期形成的盐下圈闭大面积成藏提供了良好烃源条件;二是白垩系巨厚砂岩储层稳定分布,与古近系巨厚膏盐岩构成优质成藏组合,具规模油气聚集空间;三是大型断层相关褶皱及盐构造成带分布,圈闭显示多,主断裂下的构造带成藏条件最有利,是寻找大型天然气田的首选目标;四是制约库车坳陷天然气勘探的关键是圈闭落实情况,山地地震勘探技术突破是深层勘探发现的桥梁。

2006 年以来,以风险勘探工程为依托,组织多家单位开展地震采集、处理、解释一体化平行攻关,地震资料品质得到明显改善,成像精度大幅提高,建立双滑脱多级冲断构造模型(图6),明确库车前陆构造分带、分段分布特征,发现并落实一批有利圈闭,保障了风险勘探部署的实施[29-30]。

图6 库车坳陷克拉苏构造带地震解释剖面图Fig.6 Seismic interpretation profile of Kalasu structural belt in Kuqa depression

2007—2009 年,克深构造带及克—依构造带部署克深2、克深5、大北3 三口风险探井均获高产,冲断带深层勘探获重大突破;2012—2013 年,克深8、博孜1、阿瓦3 等井再获重要发现;2018 年,秋里塔格构造中秋1 井又获重大突破。随着预探和评价勘探相继展开,截至2019 年年底,克拉苏深层构造带发现气藏19 个,形成超万亿立方米大气区,建成生产能力125×108m3/a,年产天然气138×108m3,占塔里木油田天然气总产量50%以上,为油田天然气上产及西气东输做出重大贡献。

3.1.3 岩性地层油气藏领域获2 项战略突破,进一步提升了在中国石油油气储量发现中的主体地位

岩性地层油气藏目标隐蔽、识别难度大,也是中国陆上剩余油气资源最多的勘探新领域。围绕鄂尔多斯盆地延长组下组合、松辽盆地中央古隆起基岩、渤海湾盆地富油气凹陷古近系及潜山、准噶尔盆地玛湖凹陷斜坡区等领域实施风险钻探,取得2 项战略突破、6 项重要发现和4 项重要苗头,发现了玛湖凹陷二叠系—三叠系10×108t 级致密砾岩大油田、鄂尔多斯盆地延长组下组合5×108t 级大油区,以及黄骅坳陷歧北斜坡区、王官屯潜山、辽河坳陷中央凸起带潜山、松辽盆地中央古隆起基岩及准噶尔盆地阜东斜坡等一批高产富集区带。“十二五”以来,岩性地层油气藏在中国石油新增探明地质储量中的占比由48%增加至60%以上,在中国石油油气储量发现的主体地位进一步提升。

玛湖大油田的发现是岩性地层油气藏领域风险勘探实施的成功案例。通过地质认识创新引领,大胆探索下斜坡区,获得重大突破,发现10×108t 级大油区。

玛湖凹陷位于准噶尔盆地西北部,面积约为7300km2,是重要富烃凹陷。油气勘探始于20 世纪80 年代,自1993 年发现玛北油田、1994 年发现玛6井区油藏之后,近20 年勘探工作未获重大进展。

2010 年前后,玛湖凹陷下步勘探找油方向陷于迷茫:西北缘克—乌断裂带已达较高勘探程度,围绕老区的“深挖细找”虽还有潜力,但发现大油气田的机会已经较少;克拉玛依冲断带之下的隐伏构造落实程度低、成藏条件不明,加之埋藏深度过大,难下决心;玛湖凹陷岩性地层油气藏勘探方向不明,传统分析认为玛湖凹陷斜坡区缺少好的储集相带,且上倾方向与物源区连接,遮挡条件不好,加之油源断层不发育,难以形成规模油气藏。

2011 年,在“准噶尔盆地风险勘探领域与目标井位研讨会”上,首次提出“二台阶”地质概念内涵,将克—乌断裂带划为一台阶(断阶带),斜坡区下倾方向识别出的新断裂带作为二台阶(图7);指出二台阶控制沉积储层的分布,对斜坡区岩性油气成藏有利。地质新认识在推动玛湖凹陷二叠系、三叠系风险勘探部署中发挥了建设性指导作用:一是“二台阶”形成的古构造背景控制了斜坡区沉积砂体发育,特别是斜坡区中低部位沉积相研究揭示斜坡区存在良好储层;二是陆相沉积河道弯曲、分叉和废弃变化易产生岩性遮挡条件,斜坡区不缺岩性圈闭[31]。

图7 玛湖凹陷斜坡带“二台阶”地质内涵Fig.7 Geological connotation of“two-stepped terrace”in the slope zone of Mahu depression

基于“二台阶”认识,将环玛湖二台阶及斜坡区确定为重大风险勘探领域,部署了玛湖凹陷整体研究与评价工作,取得3 项重要认识:一是认识到受构造活动差异性的控制,环玛湖斜坡区构造样式呈现多段式特征,“二台阶”可划分为玛北断褶带、玛西冲断带、玛南多级冲断带和玛东构造反转带4 段,厘定了各区带构造古地貌演化特征及其对沉积的控制作用;二是重新认识玛湖凹陷沉积相和砂体展布,“二台阶”二叠系、三叠系各级层序界面之上发育低位扇三角洲沉积,向斜坡上倾方向逐层超覆,形成4 个受克拉玛依、黄羊泉、玛东和中拐四大物源控制的大规模退覆式扇三角洲叠置区,有利分布面积达4000km2;三是创新油气成藏模式,提出环玛湖西斜坡,主要发育平缓斜坡背景上多级不整合与多期扇体复合形成的大型岩性地层圈闭群,扇三角洲前缘有利相带的岩性地层圈闭成藏条件最优;玛东斜坡受构造反转控制的扇三角洲前缘岩性上倾尖灭带成藏条件最好。由此明确了玛湖凹陷斜坡区寻找大型地层岩性油气藏的总体勘探方向。

2011—2012 年,新认识指导整体部署了环玛湖斜坡区二叠系、三叠系风险勘探,优选玛北—玛中、玛西、玛南和玛东四大斜坡带作为风险勘探重点目标区,一次性部署了4 口风险探井,玛湖1 井和盐北1井获重大突破。此后,加大环玛湖斜坡区的勘探力度,甩开预探和评价相结合,至2019 年年底,玛北、玛南、玛西、玛东斜坡及玛中平台区实现了全面突破,形成“满凹含油”局面,提交储量近10×108t,建成年生产能力200 余万吨,为中国石油新疆油田公司的原油上产做出了重要贡献[32]。

3.1.4 非常规领域获3 项战略突破,推动了中国石油非常规油气勘探的发展

中国石油探区非常规油气资源十分丰富,其中致密油、页岩油地质资源总量超过300×108t,致密气、页岩气和煤层气资源数十万亿立方米,是风险勘探目标优选的重点方向之一。2005 年以来,稳步推进非常规领域风险勘探,在川中—川南过渡带须家河组致密气、鄂尔多斯盆地东南部上古生界致密气及玛湖凹陷风城组页岩油勘探获3 项战略突破;在三塘湖盆地侏罗系、准噶尔盆地西北缘风城组和柴达木盆地扎哈泉深层致密油勘探取得3 项重要发现,推动了中国石油非常规油气勘探的发展。

川中—川南过渡带须家河组致密气的发现是非常规油气领域风险勘探实施的经典案例。通过精细地质评价,以须家河组为目的层的风险勘探井组获重大突破,发现川中万亿立方米大气区。

2005 年,加大四川盆地非常规油气勘探力度,将川中南部须家河组列为风险勘探重点目标之一,部署开展了上三叠统风险勘探目标评价研究,取得两方面重要认识:一是提出川中地区须家河组为三角洲平原沉积的观点,须二段、须四段、须六段主要为分支河道沉积,其中分支河道主水系是储集砂体分布的有利区域;二是须一段、须三段、须五段巨厚的致密黑色页岩不仅是良好生油层,也是良好盖层,与须二段、须四段、须六段砂岩发育段构成良好的源—储—盖配置,区域性分布稳定,具备大规模成藏条件[33-35]。

基于大型斜坡背景、广覆式生储盖组合、大面积低孔低渗储层“三要素”有机配置的成藏认识(图8),提出“改变构造为主的勘探思路,寻找大面积致密气发育区,开拓天然气勘探新区带”勘探理念,优选川中—川南过渡带为突破区,部署风险井组(6 口井),3 口获工业气流,后续勘探落实三级储量1.2×1012m3,发现了川中须家河组万亿立方米大气区。

图8 四川盆地须家河组成藏模式图Fig.8 Hydrocarbon accumulation model of Xujiahe Formation in Sichuan Basin

3.2 深化重点领域油气地质认识,形成了一系列关键配套技术

风险勘探实施以来,集团公司党组始终把风险勘探工程放在重要战略地位,保持稳定投入,大力支持重大领域的基础研究和技术攻关,在海相碳酸盐岩、前陆冲断带、碎屑岩岩性地层等领域取得了一批重大理论认识和技术创新,有效推动了风险勘探持续取得突破和发现。

3.2.1 创新成藏认识,形成适用配套技术,为碳酸盐岩油气田的高效勘探开发提供了有力保障

立足塔里木、四川、鄂尔多斯三大克拉通盆地,通过多学科联合技术攻关,持续创新地质认识,建立了海相碳酸盐岩“四古”控藏新认识,即古裂陷、丘滩体、古圈闭、古隆起时空有效配置控制特大型碳酸盐岩气田的形成与富集。新认识突破了克拉通构造稳定、沉积相单一的传统认识,揭示中国陆上小型克拉通盆地内裂陷控制生烃中心,发育优质烃源岩;台内裂陷侧翼可形成大型台缘带丘滩体,是优质储层规模分布有利区,对克拉通盆地深层古老层系油气资源潜力评价及海相碳酸盐岩规模储层分布预测有重要意义。新理论推动勘探由古隆起高部位向低部位、由构造气藏向岩性地层气藏、由单一气层向多层系气层三大转变,有效指导了安岳大气田发现。

通过科技攻关,研发了以“海相碳酸盐岩储层精细识别与流体预测、快速钻井与储层改造技术”为核心的适用技术,有效解决了碳酸盐岩岩性复杂、地震成像精度低、储层有效评价与流体判别难、钻速慢及高温高压储层改造难等问题,储层预测符合率、流体预测符合率大幅提高,钻井周期大幅缩短,川中龙王庙组酸化测试产量增长4~10 倍,为碳酸盐岩油气田高效勘探开发提供了有力的技术保障。

以成藏新认识为指导,通过推广核心适用技术,塔里木盆地塔北隆起海相碳酸盐岩勘探获得重大进展,探明石油地质储量2.5×108t,建成了百万吨级的哈拉哈塘油田;鄂尔多斯盆地靖西风化壳、靖西中下组合和盆地东部岩溶残丘勘探获得重要突破,展现了万亿立方米储量规模[36]。

3.2.2 创建成藏新模式,研发关键核心技术,助推前陆冲断带超深层油气勘探多点开花

持续攻关库车冲断带深层,创新形成了“叠被式”烃源岩、超深层有效储层、巨厚膏盐岩和叠瓦式构造“四位一体”超深层高效成藏新模式。新模式突破了传统烃源岩平面式分布的思维限制,指出冲断带烃源岩厚度更大,生气强度可达非叠置区的两倍以上,提升了深层勘探潜力;巨厚膏盐岩既可有效封盖深层超压油气,又有利于保持储层孔隙,埋深为6000~8000m 的超深层仍具备优质储盖条件;创新发展挤压型盐相关构造理论,构建前陆冲断带“盐上顶篷构造、盐下冲断叠瓦”构造组合样式,在克拉苏构造带盐下深层解释发现总面积超过1500km2的几十个大型构造圈闭,为勘探突破和发现指明了方向。

针对山地表层地质结构复杂、激发接收条件差、信噪比低、波场复杂的特点,研发了由“山地宽方位较高密度三维地震采集、起伏地表TTI 各向异性叠前深度偏移处理和前陆复杂构造区相控速度建场”3项关键技术组合形成的山地超深层复杂构造地震勘探技术。三维地震覆盖次数提高3 倍以上,盐下深层地震资料品质大幅提高,原始资料一级品率从60%提高到80%以上,圈闭识别和预测精度大幅提升,落实一批重要勘探目标,钻探检验深度误差由原来的8%降低至3%。以个性化PDC 钻头、垂直钻井系统、抗高温高密度油基钻井液等3 项关键技术为核心的高温高压复合岩层高陡地层超深钻井配套技术,有效解决了高陡超深层安全快速钻井难题,事故复杂率大幅下降,平均钻井周期缩短一半以上,实现了7000m 超深井钻井常态化,确保了勘探发现,提高了生产时效。

库车前陆冲断带风险勘探实践中形成的理论技术,不仅有效推动库车坳陷克深、博孜—大北、中秋等构造带的全面突破,实现了超深层万亿立方米增储,而且推广应用到准噶尔盆地南缘冲断带、塔西南山前带、川西山前带、吐哈盆地北部山前带、鄂尔多斯盆地西缘冲断带等效果良好。如在准南冲断带西段钻探的风险探井高探1 井,在5768~5775m 井段日产油1213m3、日产气32.2×104m3,成为中国陆上碎屑岩油气藏中产量最高的井。

3.2.3 持续深化大面积岩性地层成藏理论认识,推动富油气凹陷斜坡区发现多个大型油气区

岩性地层油气藏是中国石油增储上产的重大勘探领域,通过持续深化富油气凹陷“满凹含油”理论认识[37],勘探领域不断拓展。盆地类型从东部断陷盆地及伸展坳陷盆地向中西部克拉通挤压盆地、走滑—拉分盆地及前陆盆地扩展,目标类型由东部源内岩性地层油气藏为主向中西部盆地源上、源下(远源)岩性地层油气藏扩展。在风险勘探实践中,形成了多项各具特色的勘探理念、成藏新认识及勘探配套技术,有效推动了新区、新层系、新类型岩性地层油气藏的勘探突破和发现。

(1)创新准噶尔盆地富烃凹陷斜坡区“迎烃面”理念与大面积砾岩油藏勘探配套技术,有效支撑了玛湖大油田的发现与规模建产。

准噶尔盆地玛湖、沙湾、阜康等六大富烃凹陷主要勘探目的层是二叠系、三叠系和侏罗系—白垩系,生储盖配置关系决定了其油气成藏以“下生上储式”为主。白垩纪末期以来的燕山Ⅳ幕运动和喜马拉雅运动导致盆地发生“南降北升”的大掀斜,油气运聚总趋势呈由南向北特征。由此,提出了“迎烃面”的理念,即六大富烃凹陷的北部(西、东)斜坡为油气长期运移汇聚的主要指向区,是油气成藏可能性最大、勘探发现机会最高的区域,为勘探突破区带优选指明了方向[31]。

根据斜坡区二叠系扇三角洲和三叠系洪积扇的沉积储层特征,创新形成了古地貌指导下的“四步法”朵叶体刻画技术、基于贝叶斯概率运算的叠前储层流体预测技术及低渗透砾岩油藏细分割体积压裂配套技术,高效支撑了玛湖凹陷的持续发现和规模有效建产[32]。

(2)深化岩性地层油气藏大面积成藏认识,推动了富油气坳陷/凹陷斜坡区发现多个规模储量区。

广覆式烃源岩、多套区域性储盖组合、“三明治”式高压充注、相对宽缓的斜坡背景“四要素”有机配置机制控制大面积成藏的新认识,拓展了岩性地层油气藏勘探思路,实现了由盆缘勘探向斜坡区及满盆勘探、立体勘探的转变。以鄂尔多斯盆地石油勘探为例,发育中生界延长组长7 段大面积优质烃源岩,为源上及源下延长组多套大面积浅水三角洲砂岩储层提供了丰富的油气资源,“三明治”式源储结构+高压充注为油气近源聚集提供动力,在姬塬、西峰、合水及陕北斜坡等地区形成了大面积岩性地层油气藏。新认识指导了西北水系延长组风险勘探井组部署,推动发现了10×108t 级大油区。

以新认识指导准噶尔、渤海湾、河套等盆地油气勘探取得重要进展,在准噶尔盆地新发现沙湾凹陷和阜康凹陷斜坡区2 个(5~10)×108t 级大油区;在渤海湾盆地发现歧北、埕海、蠡县、文安斜坡等4 个亿吨级储量区;在外围河套盆地临河坳陷风险勘探获重大突破,吉兰泰、兴隆等构造带多口井获百吨高产,初步落实2 个亿吨级储量区,使沉寂多年的外围盆地勘探重新焕发出活力。

3.3 培养并造就了一支复合型人才队伍,为持续开展风险勘探奠定人才基础

风险勘探工程实施以来,通过“定准人、建团队、给项目、促交流”四大措施,并结合勘探实践,使高层次科技人才队伍得到充实,科研实力和学术水平得到提升,自主创新能力得到显著增强;同时促进了专业技术人才由业务型向管理型、复合型人才的转变,有效促进了科技、管理创新人才队伍的结构优化和梯队建设。经统计,130 余人担任基层风险勘探研究室主任并担任科技项目负责人,40 余人成为研究所主要领导,近30 人成为股份公司高级技术专家;20 余人分别成为油田公司、勘探院、东方地球物理公司首席技术专家;20 个研究团队获得股份公司突出贡献奖50 余次,形成了一批既懂技术又熟悉勘探管理的优秀人才队伍,为中国石油风险勘探的持续开展、上游勘探业务的稳健发展奠定了坚实的基础。

3.4 风险勘探工程的决策管理与成功做法,在油气行业得到广泛推广应用及借鉴

新区新领域风险勘探工程形成了一整套集项目管理、科技创新、信息建设、人才培养于一体的先进管理理念、管理体制、工作流程和工作方法,是实现油气勘探项目高效管理和推动油气重大发现的综合性平台,为中国石油国内油气勘探带来深刻变革,并且成功应用于中国石油海外油气勘探业务,取得40 余项重大突破与战略新发现[38]。目前,中国石油风险勘探管理的成功经验已经在中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司等国内同行业得到了有效推广应用,助推了中国油气勘探工作的持续发展,有力保障了国家能源安全。

4 风险勘探发展战略

随着油气资源探明率越来越高,找油气的难度不断加大,但是,只要待发现的油气资源未找完,风险勘探就有继续深化发展的必要性。集团公司党组认真贯彻落实习近平总书记“大力提升国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全”的重要指示,进一步加大风险勘探投入力度,使风险勘探工程的地位得到进一步提升。风险勘探将继续坚持“四个不动摇”,即“四新”方向不动摇、研究先行不动摇、加大投入不动摇、敢冒地质风险不动摇,保持较高发现成功率与发现数量,为中国石油储量高峰期工程继续做出新贡献。

4.1 未来风险勘探重点领域

立足中国陆上含油气盆地油气地质条件,依据剩余油气资源分布特征,按照前瞻性、规模性、战略性的基本原则,确定古老海相碳酸盐岩、深层—超深层、非常规油气、陆上新区是未来风险勘探的现实重大领域[39-48]。

(1)古老海相碳酸盐岩领域:三大克拉通盆地剩余石油资源超过30×108t,剩余天然气资源超过15×1012m3,石油、天然气探明率分别只有37%和14%,油气大发现有资源基础。除主体探明区外,主力生烃灶范围内,发育多类规模储集体,埋深大于8000m 仍然发育优质储层,勘探空间大。四川盆地震旦系—寒武系裂陷槽内残丘及侧翼丘滩体、栖霞组—茅口组,以及塔里木盆地寒武系盐下组合、鄂尔多斯盆地中东部奥陶系盐下深层等领域,可有效支撑“十四五”及未来一段时间的勘探部署及突破发现。

(2)深层—超深层领域:松辽、渤海湾、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、柴达木、四川7 个主要含油气盆地深层剩余石油资源超过60×108t,剩余天然气资源近10×1012m3,石油、天然气探明率分别为10.8%和11.6%。多旋回构造演化特点决定了盆地深层发育多套主力烃源岩及储盖组合,勘探证实多类抗压实储层的勘探下限已突破8000m,库车、准南、塔西南等冲断带深层及大型坳陷盆地下斜坡带岩性地层、陆相断陷盆地深潜山、深层火山岩等是未来勘探重点。

(3)非常规油气领域:近年来,随着勘探工作的深入及勘探开发配套技术的完善和发展,非常规油气在新增探明储量中的占比呈增加趋势,页岩油气已逐步成为重大接替领域。根据目前勘探形势判断,页岩油、深层页岩气是未来非常规油气风险勘探的重点。其中,在鄂尔多斯盆地长7 段、三塘湖盆地芦草沟组、吉木萨尔凹陷芦草沟组、松辽凹陷青山口组、沧东凹陷孔二段等地区,中高成熟度页岩油开发试验初见成效,风险勘探工作的重点是围绕寻找源储配置新类型、落实规模储量区、探索提产新技术等开展部署。四川盆地页岩气资源量近30×1012m3,在长宁—威远中浅层已发现万亿立方米大气区,深层剩余资源潜力巨大,有望成为新的增长点。

(4)陆上新区:主要包括大型盆地外围凹陷、中国石油内部矿权流转区块及低勘探程度盆地或地区等。近年来,加强风险勘探工程陆上新区勘探力度,在河套盆地华北矿权流转区块、塔东大庆矿权流转区块、合渝大庆矿权流转区块等取得一批重大突破和重要发现,发现了新的规模储量区。根据最新统计结果,渤海湾、塔里木、准噶尔等盆地14 个外围凹陷/地区剩余资源高达30×108t 油当量,是未来风险勘探研究和探索的重点领域之一。

4.2 保障措施

(1)加大风险勘探投资规模。2019 年开始,集团公司将风险勘探工程投资由每年10 亿元增加到50亿元,并将在未来继续保持稳定投入;每年部署风险探井由10~15 口提高到50 口,工作目标由每年实现1~2 个战略发现提高到3~5 个。这一措施已在近两年风险勘探部署中见到实效,2019—2020 年上报目标和部署上钻目标较以往显著增加(图4),保障了风险勘探持续取得突破和发现。

(2)设立风险勘探专项研究费用。为加强风险勘探目标评价落实和重大瓶颈技术攻关研究,2019 年开始,每年投入约2 亿元研究费用,用于强化重大领域盆地级基础研究和关键技术攻关。在每年新增钻井、地震等资料基础上,重新认识盆地构造沉积演化、重新认识油气成藏要素、重新认识油气富集规律,以研究新认识来指导区带优选。技术攻关研究重点是攻关复杂地区地震采集处理技术、复杂油气层测井解释技术及复杂储层改造提产技术等重大风险目标的“卡脖子”技术,提高探井成功率。风险勘探投资兼顾研究、地震部署与探井实施同步部署,井位选择将会更主动。

(3)进一步强化风险勘探工程的组织管理。一是各油田公司、勘探院、东方地球物理公司等成立风险勘探项目部(组),独立或联合开展风险勘探目标研究论证,保障区带目标储备;二是强化风险勘探技术支撑组职责定位,对各单位上报风险勘探目标的部署方案进行研究和预审,并按照统一标准进行评价和优选,针对重要目标要深入目标提出单位,对基础资料、部署方案、论证依据进行现场复查,保证目标落实程度;三是加强集团公司风险勘探专家委员会和油田公司、中国石油总部直属研究院所专家组两级专家队伍建设,细化责任分工,确保目标质量;四是强化现场组织实施,优选高水平的钻井、压裂、试油队伍,强化工程设计优化和试油精细设计,确保风险勘探成功率。

5 结语

(1)16 年的勘探实践证明,风险勘探工程启动是成功的、决策管理是有效的,形成一套包括风险勘探组织管理、目标统一评价优选、专家把关、油田实施等内容的完备的工作流程与参数体系,为油气勘探持续突破和发现提供了重要保障。

(2)风险勘探研究在海相碳酸盐岩、深层—超深层、斜坡区碎屑岩岩性地层、非常规油气等领域取得多项理论认识和勘探技术创新,如古老海相碳酸盐岩“四古”控藏理论认识、岩性地层油气藏大面积成藏理论认识及复杂山地三维地震采集处理技术、复杂火山岩测井解释技术、多段式水平井压裂改造技术等,有效支撑了16 项战略突破、20 项重要发现和18 项苗头,为新区新领域突破和中国石油储量高峰增长做出重要贡献。

(3)未来,风险勘探进一步加强古老海相碳酸盐岩、深层—超深层、非常规油气和陆上新区等重点勘探领域探索,依然具有获得新发现、新突破的前景。依托风险勘探工程,强化重大接替领域油气地质理论认识创新和关键勘探技术创新,对保证勘探突破将发挥重要支撑和引领作用。

致谢:本文在撰写和研究中得到中国石油勘探与生产分公司、中国石油勘探开发研究院、部分油气田企业等有关人员的帮助和支持,在此一并致谢。