民族地区领导干部心理素质与压力管理作用机理研究

——基于SEM的实证分析

郭纹廷

(中央民族干部学院,北京 10094)

一、心理素质是领导干部综合素质的重要组成部分

一个具有良好心理素质的领导干部不仅能够承受各种压力的考验、履行好工作职责,而且能够顺势而为、借势而进,在各种环境和岗位的磨砺中不断成长进步。基于心理素质的重要性,本文拟对领导干部的心理素质与压力管理情况进行研究。我们发现,已有的相关研究主要是考察领导干部压力状况,以及领导干部心理健康和压力源测试量表,总体处于描述状态,大多是调查分析之后提出建议,对其中要素的相互关系及影响并没有展开实证分析和检验。近年来,虽然针对领导干部压力管理及其干预的相关研究日益增多,但对民族地区领导干部心理素质与压力管理方面的研究,学术界的关注力度明显不足。受历史与现实环境的影响,以及自身生理、心理特点和能力因素的制约,民族地区领导干部所承担的压力既有共性,亦有特殊性。民族地区多是经济文化发展相对滞后的地区,维护地区社会稳定民族团结、促进地区经济发展的任务较为繁重;民族地区多是多民族交错杂居地区,多元文化并存,加之一些涉民族因素的突发事件时有发生,加大了社会管理工作难度;同时,民族地区信教群众比例大,信仰程度深,宗教管理工作复杂。民族地区工作的特殊性、艰巨性使领导干部承受的压力也复杂沉重。如何将民族地区领导干部压力源、心理素质评价与有效的压力管理结合起来是值得研究的问题。

二、心理素质与压力管理:概念与作用机制

(一) 心理素质与压力管理的概念

心理素质是人的先天因素与后天因素相结合的结果,从心理学的角度来讲,心理素质包括认知、情感、意志力、个性心理特征、心理健康、社会适应等心理品质。因此,广义来讲,心理素质涵盖个体所有的心理现象,包括智力素质和非智力素质,涵盖一系列稳定的心理特点[1]。狭义来讲,心理素质是指人格或个性,主要由一些功能性的人格特质或个性特征组成,包括从认知因素到个性因素,从人格基质到适应性行为习惯,从基本人格要素到表现出的适应和健康的功能,在结构上呈现出多维度、多层次、多成分、交互作用等特征[2]。由此而知,心理素质是以神经生理特征和个体人格特征为基础,对个体心理与行为产生积极影响的、较为稳定的心理特质或心理品质[3]。心理素质不是一般的心理过程或心理状态,是外界刺激影响人的行为的中介。

对于压力管理的研究,学界主要侧重于工作压力的管理研究。因为,对于大多数人而言,工作是压力最主要的来源[4]。在Yerkes-Dodson关系模型[4]中,工作压力与绩效呈现倒U型的关系,即当工作压力较小时,人处于松弛状态,相应的工作效率也低;当工作压力较大时,人处于紧张状态,此时工作效率也相应降低;当压力与人的承受能力相当时,工作处于最佳的状态。虽然Yerkes-Dodson关系模型获得了直观上的吸引力,但并没有得到太多的实证支持,况且如何找到最适度的压力点是问题的难点。对工作压力的进一步研究发现,工作压力具有良劣之分,适度区间内的工作压力称为“良压力”,而过小或过大的压力区间称为“劣压力”。对个体和组织而言,良压力会产生积极的效果,而劣压力则会导致消极的负面结果。压力管理的核心就在于有效应对不同的压力因素,为持续高效工作创设良好的环境和条件。

(二) 构建理论分析框架

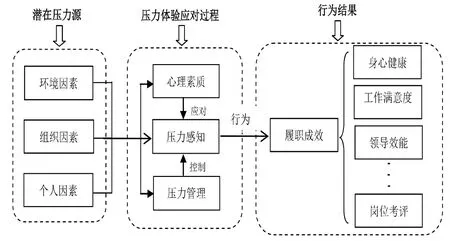

压力是一个动态的过程,不同个体因所具备的素质和条件不同,感知压力作用的体验也有所不同。通常,压力所产生的后果会以生理症状、心理症状和行为症状等形式表现出来。美国学者Williams和Cooper构建了压力管理的四元动态模型[5],该模型中,压力源、个性特征、应对机制和压力结果是4个交互作用的要素,在相同的压力源条件下,具有不同个性特征的人,在不同的应对机制作用下,会产生不同的结果,即可能会产生促进个人成长的积极效应,也有可能会导致出现心理压迫的消极效应。该模型强调,4个要素中任何一元要素的改变都可能对最终结果产生不同的影响。Williams和Cooper的四元动态模型对于理解认识压力源和工作压力的传导流程提供一个较为完整的框架,提高了对压力管理研究的分析力和解释力。本文借助这一理论,参照其中的“压力源自变量—缓冲变量—压力结果因变量”的流程结构思想,从干部心理素质特征出发,探析其应对压力的动态过程和机理机制,逻辑思路见图1。

图1 研究的概念性框架

在图1中的概念性框架中,干部潜在压力源来自于环境因素(包括经济、政治、技术变革等)、组织因素(包括岗位要求、角色要求、职级晋升、人际关系等) 和个人因素(包括家庭成员、收入、人格特征等),压力体验与应对过程包括从压力感知到应对控制和行为两个过程,压力感知取决于所存在的压力源、干部个体对压力感知的态度、周围所存在的应对压力的资源、以及个体可以控制压力的程度。通常,充足的资源有助于减少组织要求所带来的压力[4]。当工作中压力不断增加时,个体的心境会逐渐变糟,从而产生更多的消极情绪。人在情绪透支的情况下,更多的是想退出、回避[6]。而心境好或情绪积极的人更有可能使用启发式的方法或经验规则,来帮助他们做出良好的决策。以往的研究揭示出,个体某些特定的心理素质与领导者履行职能、取得成效、个人成长具有重要关联[3]。因而,笔者认为,心理素质不同的干部感知和应对压力的最终结果会有所不同。本文引入“履职成效”的构念,作为领导干部对压力应对行为结果的最终体现,履职成效主要体现在工作行为和工作效果两个方面,其操作性定义包括身心健康、工作满意度、团结合作、领导效能、岗位考评等。

(三) 作用机制

压力管理理论认为,在支持性的工作环境中,挑战性压力对人的工作效率起一种机能激励的积极作用,有利于提高工作绩效,对个体起到成长促进作用。而阻断性压力则起着一种心理压迫的消极作用,在任何工作环境中都会降低工作绩效。该理论将压力和行为关系联结起来并得到了大多数研究证实。本文结合压力管理理论和模型,从压力感知、心理素质、压力管理和履职成效4个方面构建干部心理素质与压力管理的分析框架,其作用机制如下:

第一,干部压力感知与其履职绩效具有显著的相关性,干部对压力源的应对态度越积极,其行为结果越具有正向性。

研究发现,压力已经成为领导干部日常工作的常态,但压力能否转化为工作动力,取决于个体对压力的认识水平和对待压力的态度。压力本身并非是坏事,它也有积极的意义。当面对压力时,有些人会在压力重重的环境中熠熠生辉,有些人面对同样的环境却会萎靡不振,这在很大程度上取决于个体差异以及个体对压力的认知态度。例如,情感稳定性高的人在思考问题的过程中更积极乐观,而情感稳定性低的人过于警觉,在心理和生理上更容易受到压力的影响。因此,基于个体差异的认知能够调节潜在压力条件和自身反应之间的关系。

第二,干部心理素质与履职绩效具有显著相关性,干部心理素质越好,就越有可能对压力做出正向应对策略,其行为结果的正向性也越强。

心理素质与个体的人格特征相关,是以人格特质为基础的一些适应性心理品质,主要体现为对情绪、行为和各种心理活动的激励与控制[3]。那些值得信赖、细致周到、做事有条不紊、勤奋刻苦、持之以恒、高成就导向的个体,即使不能在所有职业中有所作为,至少也可以在绝大多数职业中表现优异。心理素质较好的领导干部对工作压力的耐受程度较高,也更能够采取积极主动的态度解决各种问题来应对工作压力。

2011 年11月中纪委、中组部、监察部联合印发的《关于关心干部心理健康提高干部心理素质的意见》中指出:“把心理素质作为考察干部德才的重要内容”,“重点看面对名利得失和进退留转、承受较大压力、遇到困难挫折时的精神状态和应对能力。”[7]随着我国全面深化改革的持续推进,应对各种矛盾、挑战、利益诱惑和承受职业压力已成为干部工作中的常态,领导干部尤其是民族地区干部具备律己、坚韧、果敢、乐观等心理品质异常重要。

第三,压力管理方法策略与干部履职绩效具有显著的相关性,干部压力管理的方法策略越有效,其履职绩效的正向性越强。

压力管理的目的在于有效整合化解不同的工作压力因素,调适心理紧张状态。创设良好的工作压力环境,从而高效率地开展工作[8]。领导干部感知压力的内在心理活动和外在态度行为常常受到外部环境因素的影响。研究表明,在支持性的工作环境中,挑战性压力可以提高工作绩效,而阻断性压力在任何工作环境中都会降低工作绩效[9]。支持性环境和资源包括来自于社会、家庭、同事等的情感支持、组织部门关心培养以及相关制度保障等。工作生活中的一些支持性资源,如和谐的家庭关系、团结友好的工作氛围、沟通渠道畅通的上下级关系等,促使领导干部在工作中保持良好的心境和情绪,进而形成较好的自我效能感。当工作中遇到较高的情境限制,如棘手的工作任务时,他们也能积极采取相应措施来化解压力。因此,有效的压力管理方法策略能够对干部履职绩效产生积极的正向效果。

三、研究方法及数据来源

(一) 结构方程模型构建

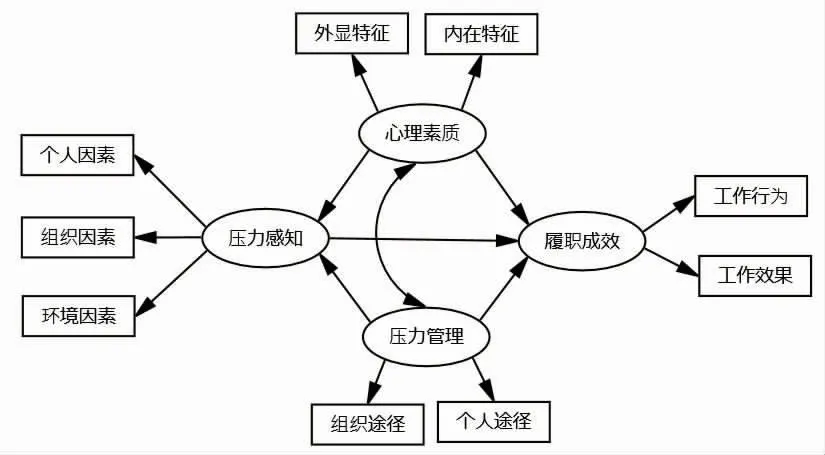

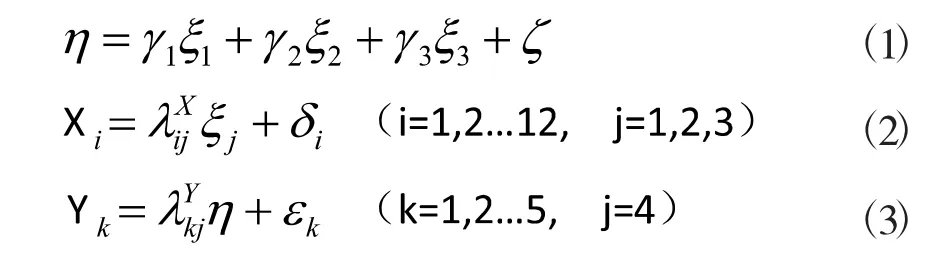

由于领导干部的压力感知、心理素质、压力管理、履职绩效均为主观范畴的不可观测的变量,需要借助可观测性的外显指标变量将其表达出来,而结构方程模型不仅能够较好地处理显性变量与潜变量以及潜变量之间的关系,还能够检验假设模型与理论的适配度。因而,本文根据所搭建的心理素质与压力管理理论模型框架,将领导干部压力感知、心理素质、压力管理、履职成效视为4个概念性潜变量,它们之间的因果关系构成了SEM 的结构模型部分。其中,压力感知、心理素质和压力管理共同作用于履职成效;心理素质与压力管理具有相互影响性;环境因素、组织因素、个人因素作为压力感知的可观测指标变量来源;压力管理的外显变量为支持性环境和资源以及来自于个人途径和组织途径的措施。潜变量和指标变量之间的关系构成了SEM的测量模型部分,如图2 所示。

图2 领导干部心理素质与压力管理模型作用机制的逻辑思路

方程式中,η、ξ1、ξ2和ξ3分别代表履职成效、压力感知、心理素质和压力管理;Xj和Yj分别代表内因潜变量和外因潜变量的可观测指标变量;λX为可观测变量X与外因潜在变量ξj的关联系数;λY为可观测变量Y与内因潜在η变量的关联系数;δi和εk为残差项。

(二) 数据来源及样本特征

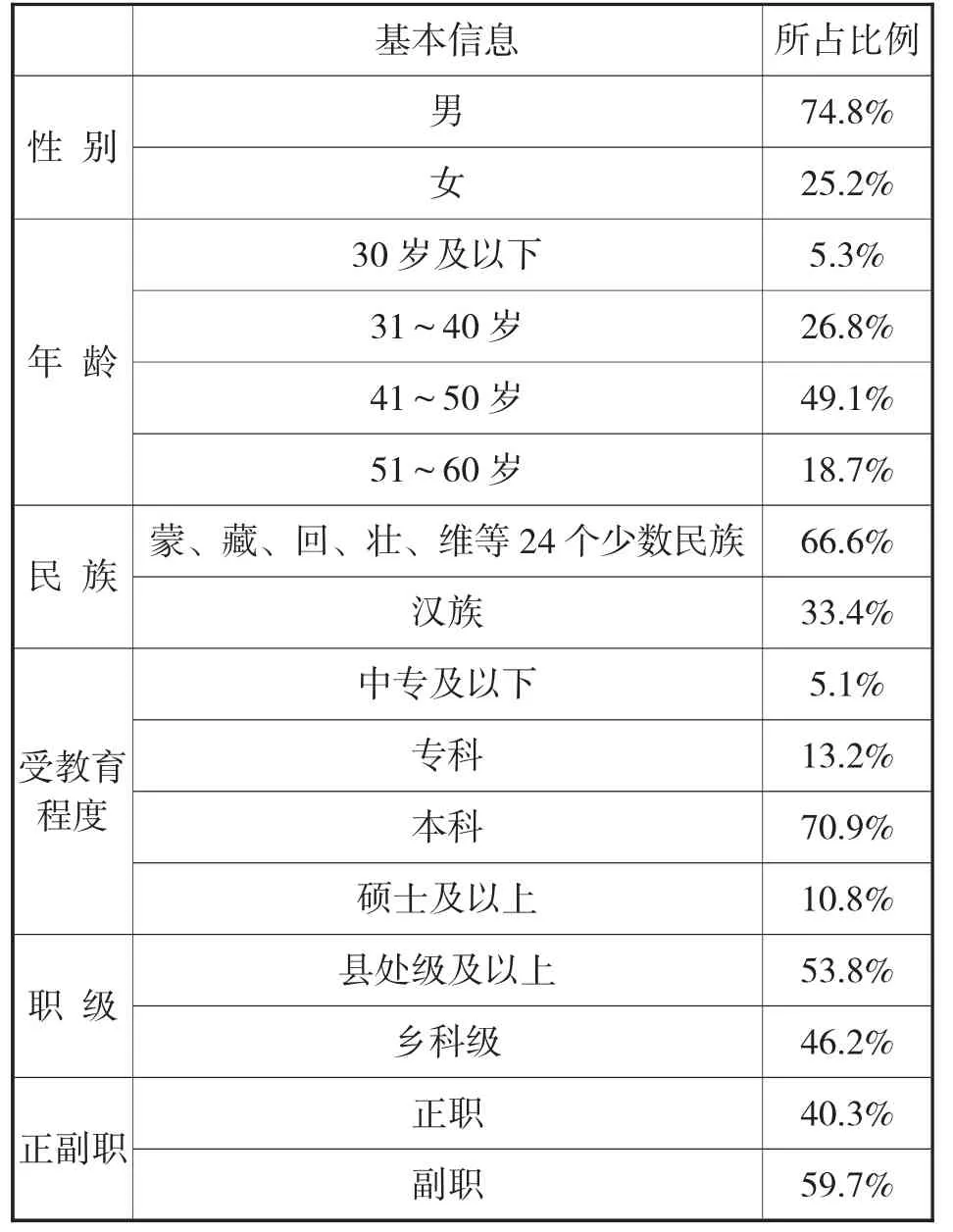

本文数据来源于对来自民族地区参加培训的领导干部所开展的问卷调查和交流访谈。问卷调查的内容主要分为3个方面:一是受访者的基本信息;二是受访者的心理素质状况调查;三是受访者压力状况调查。问卷题项采用7点尺度法,同时,采用小型座谈会和个别访谈的方式进行交流访谈。剔除未回收、作答错误和不完整的问卷后,共获得580份有效问卷,有效率达88.7%,表1统计了调查对象的基本特征。

表1 样本基本特征

根据相关理论和图2的逻辑思路,整理调查问卷中代表压力感知(ξ1)、心理素质(ξ2)、压力管理(ξ3) 和履职绩效(η) 4个构念的30个可测量变量其题项赋值的统计。

首先,使用SPSS22.0对问卷数据进行预分析。利用因子分析中KMO样本测度和Bartlett’s球形检验来判定调查数据是否适合做因子分析,运行结果中KMO的值为0.905,Approx. Chi-Square值为9548.762,且在1%水平上显著,说明数据变量之间的相关性较强,适合做因子分析。

其次,对4个构念潜变量的所有观察数据进行因子分析,利用转轴后的成分矩阵,萃取因素负荷量大于0.5的因子,并将其集结为一个因素。将一些不符合条件的题项予以删除,最终得到4个潜变量的25个可观测变量。

再次,对数据变量进行效度和信度检验。以因子负荷量来判定潜在变量与观测变量之间影响关系,检验结果表明,各潜在变量对其观测变量的载荷系数均在0.6以上,说明模型数据的效度较好。信度分析采用Cronbach’s Alpha测度标准,得到压力感知、心理素质、压力管理、履职成效4个构面潜变量的Cronbach’ɑ 值分别为0.891、0.890、0.883和0.919,25 个可观测变量总体的Cronbach’ɑ 值为0.924,说明量表具有较高内在一致性,信度较好。

四、实证结果分析

(一) 模型检验和修正

在执行结构模型分析之前,先使用AMOS对所建立模型的测量模型进行分析,以检验测量模型对构面的反映情况。如果测量模型适配度是合适的,再进一步进行SME模型评估。

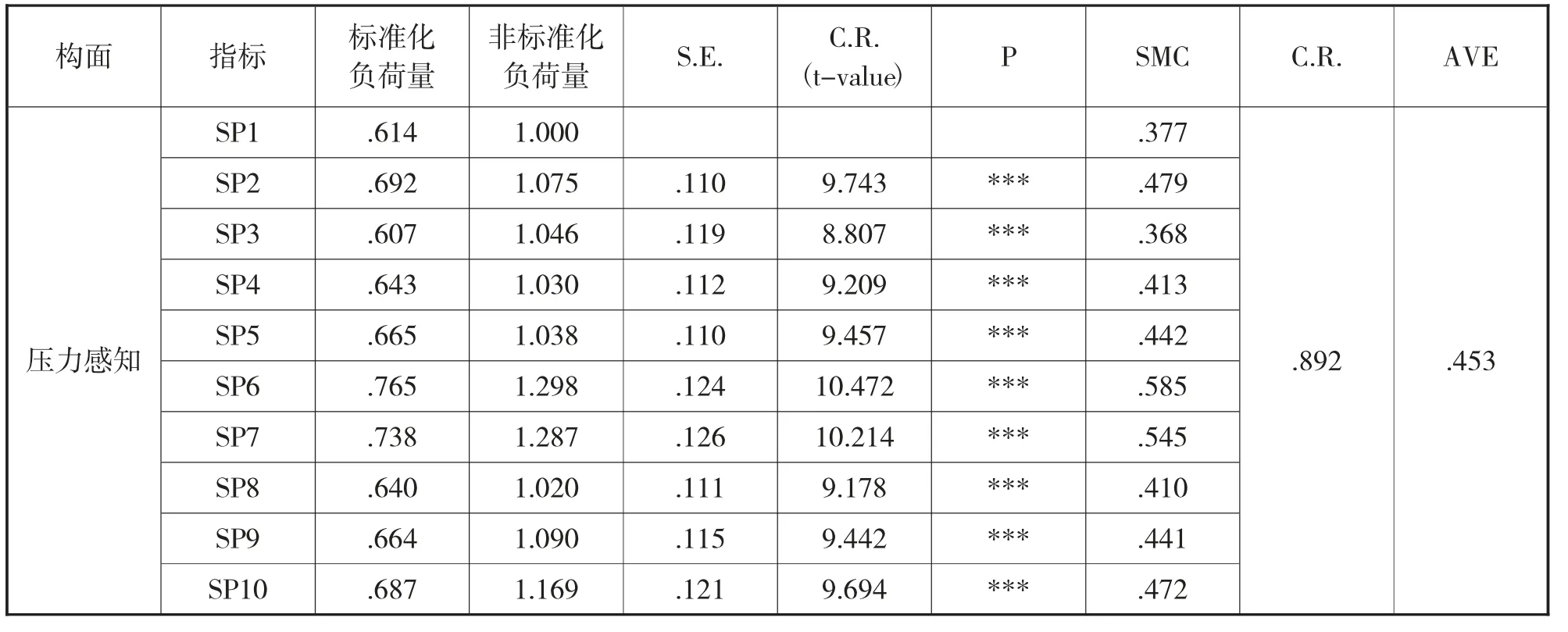

首先,对模型的收敛效度进行验证。借助AMOS 执行CFA分析发现,模型4个构面的载荷量均在0.55~0.90之间,且达到显著性水平;其组成信度均在0.85以上,平均变异数萃取量在0.45~0.70之间(如表2),符合模型适配标准。模型中除了压力感知稍低于0.5外,但仍属于可接受范围,其余均符合标准。因此,模型4个构面均具有收敛效度。

表2 潜在构面信度分析

注: *** 表示在0.1%的水平上显著。

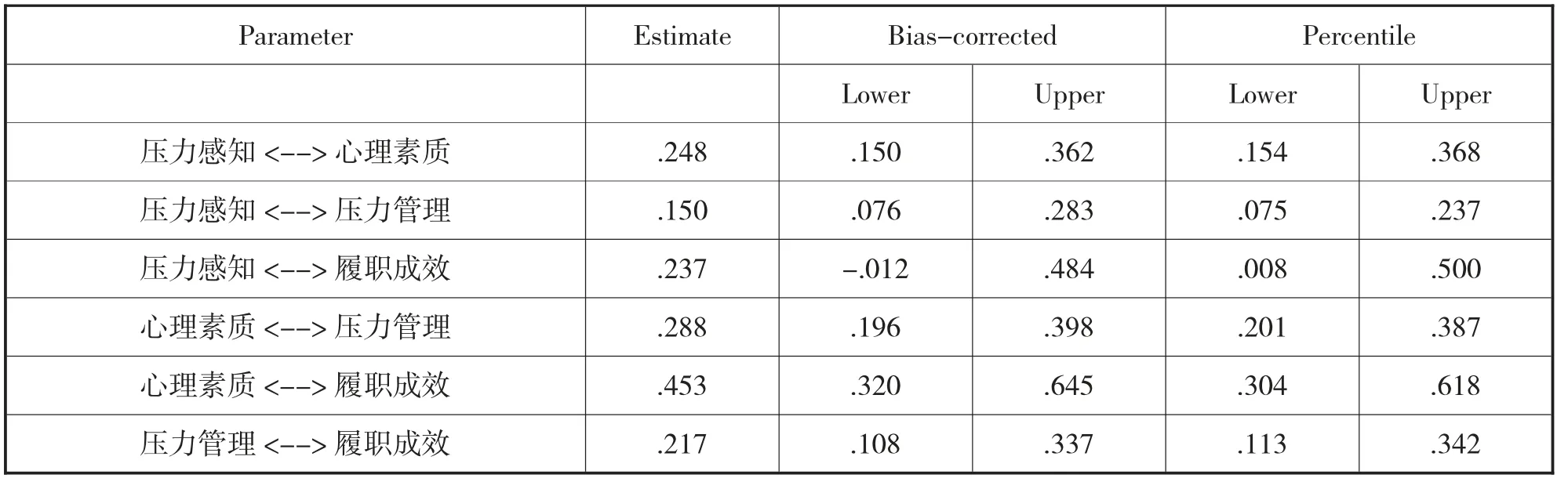

其次,对模型的区别效度进行检验,目的是验证不同的两个构面在统计上是否有差异。本文采用信赖区间法,在SEM中建立相关系数的信赖区间,设置95%的信心水平,利用bootstrap的方法进行估计,如果信赖区间不包含1,则拒绝虚无假设,认为两个构面具有区别效度,反之,则没有区别效度。在执行bootstrap程序时设定重复抽样1000 次,信心水平设置为95%,并采用Bias-corrected Percentile Method和Percentile Method两种估计方法来估计标准化系数的信赖区间,其结果见表3。所有的标准化相关系数信赖区间均未包含1,因此认为所有构面之间具有区别效度。

表3 区别效度信赖区间表

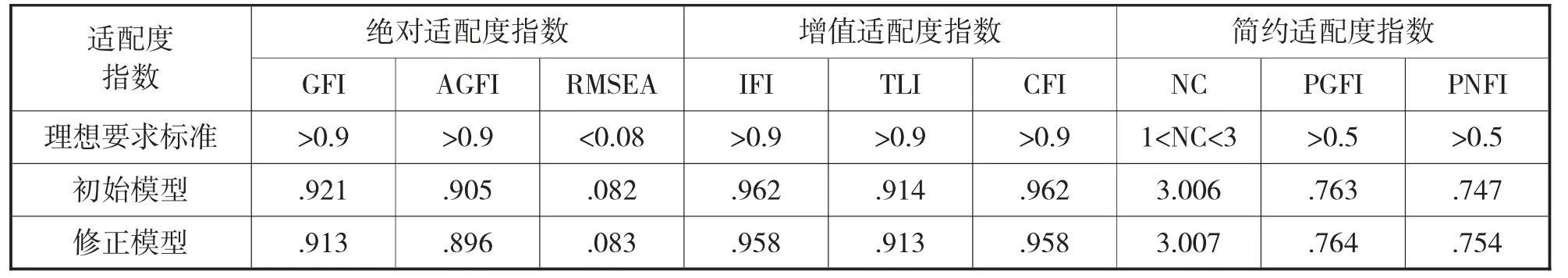

再次,对模型的整体适配度进行检验,目的是验证理论模型矩阵与样本矩阵接近性。使用AMOS 对结构方程模型进行估计,估计结果见表4。从表4可以看出,各项适配指标均符合一般SEM 研究的标准,表明所建立模型框架与样本数据适配。

表4 结构方程模型整体适配度指数及其评价标准表

结构方程模型估计的结果见表5,从表中可以看到,4个潜变量之间的路径系数均为正,且均达到显著性水平,说明压力感知、心理素质、压力管理对履职成效均有显著的正向影响,心理素质和压力管理对压力感知存在显著的正向影响,心理素质与压力管理之间存在共变的相互影响,因此,心理素质与压力管理的相互关系与作用机制得到印证。对模型进一步分析可知:

一是通过标准化负荷量可以看出观测变量与潜变量之间影响关系和程度。SP2(0.692)、SP5(0.665)、SP10(0.687) 分别反映了领导干部对个人因素、社会环境因素和组织因素3个方面压力的感知态度,其中,组织因素中SP6(0.765)和SP7(0.738) 是两项重要的压力源;PQ3(0.831)、PQ4(0.892) 最能反映心理素质外显特征和内在特征;SM2(0.867) 和SM4(0.798) 最能反映压力管理中组织途径和个人途径措施策略及其作用;PE2(0.880) 较大程度反映了领导干部对履职成效的认同。这说明,这些观察变量更多地反映了4个潜变量的内涵。

二是从标准化估计结果中看出,在压力感知、心理素质和压力管理影响履职成效的路径关系中,心理素质的影响排在第一位(0.473),压力管理和压力感知分别排在第二位(0.239) 和第三位(0.156);在心理素质和压力管理对压力感知的影响路径中,心理素质的影响排在第一位(0.422),压力管理排在第二位(0.277);两个外因变量心理素质和压力管理之间呈显著的正相关,其相互影响程度为0.287。此外,压力管理和心理素质的影响包含直接效应和间接效益,其中,心理素质的直接效应为0.473,通过影响压力感知的间接效应为0.066;压力管理的直接效应为0.239,通过压力感知的间接效应为0.043。

三是在压力感知对履职成效的路径关系中,压力感知对履职成效的总影响效果为0.156,说明在实际工作中,挑战性压力的存在对领导干部履职成效确实有正向影响作用,但过大压力则对履职成效的提高帮助不大。心理素质在压力感知中的间接效果体现为影响领导干部对压力认知的态度和体验,压力管理在压力感知中的间接效果表现为影响领导干部对压力应对的态度和行为,这两项因素间接地对履职成效产生正向作用。

表5 结构方程模型路径系数估计结果表

(二) 多群组SEM对比分析

为了更深入地剖析民族地区领导干部心理素质与压力管理作用机制在不同群体领导干部中的差异性,以便对不同类型、群体领导干部采用不同的心理素质培养和压力管理应对策略提供参考,还需要进行多群组SEM对比分析。

将调查样本分成县处级组和乡科级组;正职干部组和副职干部组;工作年限在15年以下组和15 年以上组;中南西南民族地区和华北西北地区组,四个群组进行比较分析。

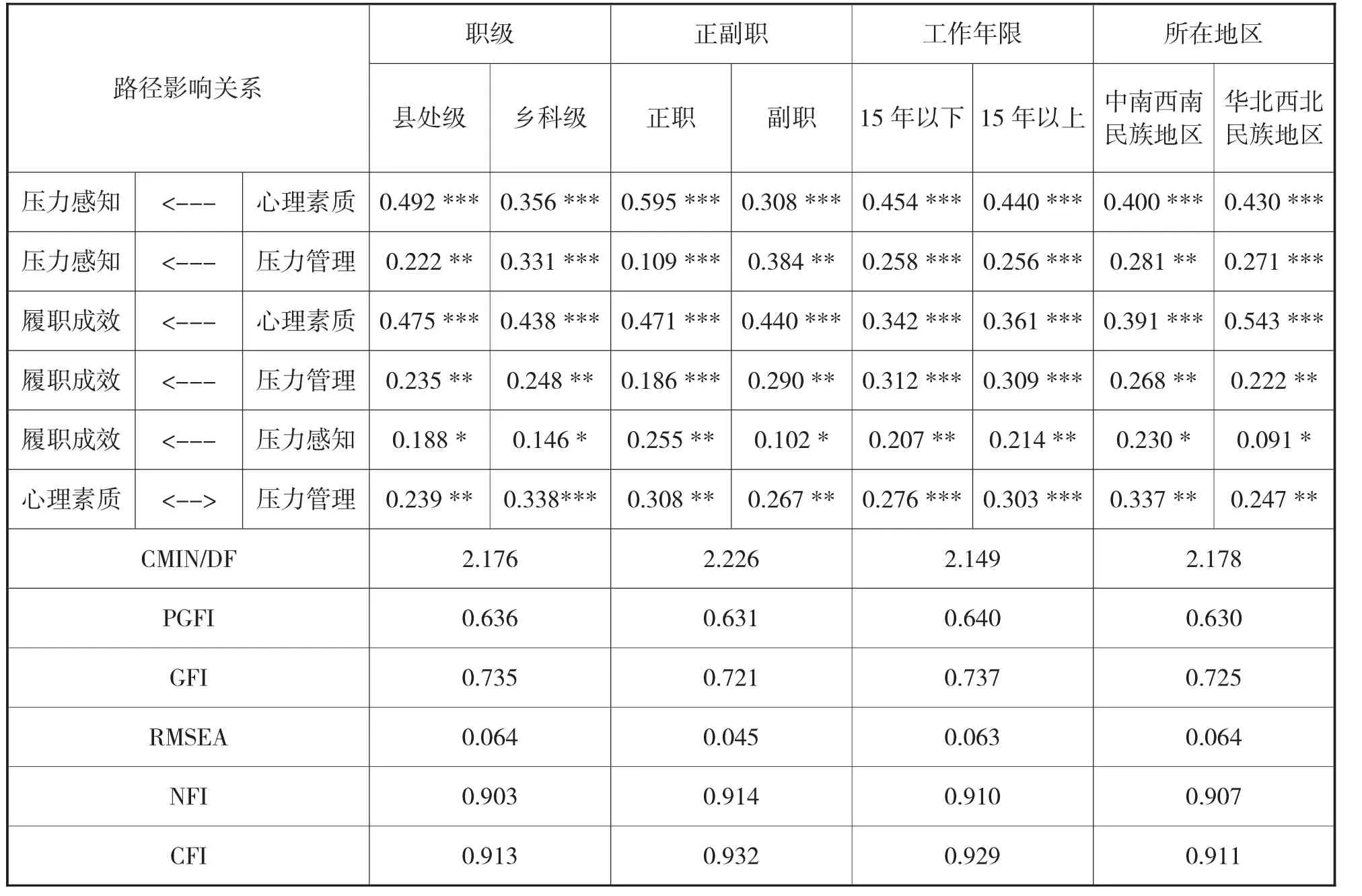

从表6可以看出,领导干部心理素质和压力管理的影响和作用因领导干部职级职责、工作年限和所在地区不同而有所差异,具体来讲:

一是从外生潜变量(压力感知、心理素质和压力管理) 对内生潜变量(履职成效) 的作用和影响来看,县处级组、正职组、15年以上组和华北西北民族地区组在心理素质对履职成效的影响上,明显高于乡科级组、副职组、15年以下组和中南西南民族地区组;乡科级组、副职组、15年以下组和中南西南民族地区组在压力管理对履职成效的影响上稍高;县处级组、正职组、15年以上组和中南西南民族地区组在压力感知对履职成效的影响上,明显高于乡科级组、副职组、15年以下组和华北西北民族地区组;而且,不同组群中,心理素质对履职成效的路径影响系数均比压力管理和压力感知的路径系数更大。

表6 多群组SEM标准化路径系数及适配度指数估计结果表

分析解释为:首先,县处级领导干部、正职领导干部由于所承担工作的职责范围与责任要求对心理素质的要求更高,同时,县处级领导干部、正职领导干部多为15年以上工作年限,经过多年的工作磨励,不仅工作经验丰富,而且较为适应岗位与环境。其次,乡科级领导干部多是面对基层复杂繁琐的工作任务,在遇到较重任务压力时往往需要借助更多的支持性资源以及更好的压力管理方式和措施,因而,压力管理在提高履职成效方面可能发挥的作用更大;再次,县处级组、正职组和15年以上组领导干部在面对各种压力时,更能够以平和的心态面对压力,并尽可能地将压力转化为工作动力,因而其压力感知对履职成效的正向影响也更大;此外,华北西北民族地区由于地理、历史等方面的原因,自然条件较差,经济发展相对滞后,领导干部工作中涉及民族宗教等因素较多且错综复杂,社会中一些突发事件时有发生,对领导干部心理的抗逆性和耐受程度的考验更大,因而其心理素质对履职成效的正向影响较大。中南西南民族地区领导干部则更多地从压力的动力转化和压力积极应对中获得力量,从而提高其工作成效。

二是从外生潜变量(心理素质和压力管理)对外生潜变量(压力感知) 的影响来看,县处级组和正职组心理素质对压力感知的正向影响均高于乡科级组和副职组;乡科级组和副职组压力管理对压力感知的正向影响均高于县处级组和正职组;不同工作年限群组间和不同地区群组间在心理素质和压力管理对压力感知的影响上略有差异,但差异不大;不同组群中,除副职组外,其余群组中,心理素质对压力感知的路径影响系数均比压力管理对压力感知的路径系数更大。

分析解释为:首先,县处级组和正职组在良好心理素质支持下对压力的敏感性降低,其心理素质通过压力感知影响履职成效的间接效果也较为明显;其次,乡科级组和副职组对压力的敏感度相对较高,但更多地能够从压力管理中获得支持,因而,压力管理对压力感知的正向影响明显。

三是从心理素质和压力管理的相互影响来看,乡科级组、正职组、15年以上组和中南西南民族地区组的心理素质和压力管理共变影响系数均高于县处级组、副职组、15年以下组和华北西北民族地区,说明这些组心理素质与压力管理的相互正向影响更大,两者间相互促进作用更明显。

五、结论与建议

本文结合民族地区580名领导干部调查数据,通过对25个可观测变量的因子分析,4个潜变量的结构方程模型分析,得出以下结论与建议:

第一,领导干部良好的心理素质和有效的压力管理策略均能对提高领导干部履职成效作出有益的贡献。心理素质影响程度排在第一位,进一步说明心理素质培养在领导干部履行岗位职责、取得工作成效中的重要性。组织部门在考察干部综合素质时,应将心理素质纳入干部素质评价指标之中,同时,为了提高领导干部心理稳定性、耐受程度等,应通过建立干部岗位历练和学习培训等制度机制来锤炼领导干部;其次,为了提高领导干部的压力控制和应对能力,一方面应加强对领导干部压力管理相关的教育和培训,使领导干部正确认识自身的心理状况和特点,掌握助己助人的方法和技巧,增强心理承受能力;另一方面,通过建立专门的心理援助体系,接受领导干部压力咨询,并及时为他们提供心理援助。

第二,心理素质与压力管理具有良性互促效应,良好的心理素质使领导干部面对各种压力时能够采取正确有效的方式,减少压力负面效应,增强压力的正面效应,从而提高领导效能。而压力管理策略有助于领导干部建立压力应对的自信心,在压力应对的过程中不仅实现有效减压,还有利于逐步增强心理韧性。同时,领导干部能够借助心理素质和压力管理的共同作用,面对压力时自我激励保持沉着乐观的心态,从而降低压力感知的敏感性,提高工作效能。因此,相关部门对领导干部心理素质培养和压力管理教育这两项要素应予以高度重视,不可低估这两项要素在领导干部日常工作生活中的作用。

第三,积极的压力认知态度以及挑战性压力对领导干部的履职具有正向作用,但过高压力不仅无利于领导干部取得工作成效,还有可能损害领导干部身心健康。调查中,多数领导干部认为,工作任务重、组织监督与考评、专业能力不足、职级晋升等是压力的主要来源。因此,应通过明确责任、分解任务、加强协作、改善环境、交流学习等措施来纾解和分散挑战性压力,同时尽可能消除诸如相互扯皮、职责不清、形式主义、官僚作风、文山会海等阻断性压力,为领导干部个人的成长和履职尽责营造出一种健康向上的和谐氛围和制度性保障。

第四,多群组SEM对比分析说明领导干部心理素质与压力管理作用与影响在不同类型领导干部间存在差异,应针对不同类型不同地区的领导干部采取侧重点不同的压力管理策略。如在县处级领导干部组、正职干部组及15年以上工作年限组中,心理素质对履职成效的正向影响作用较大,那么针对这些群体的领导干部除了实施压力管理相关支持性措施办法外,重点要加强心理素质培养,鼓励领导干部重视心理素质的自我建设,支持领导干部轮岗交流及岗位历练的自我意愿,为领导干部提高心理素质创造条件;对乡科级领导干部、副职干部以及基层工作经验不充足或还未充分适应基层工作的领导干部,则侧重于提供支持性压力管理资源和措施保障,通过加强压力管理专项教育培训,来帮助领导干部化解压力的不利影响。

对不同民族地区领导干部作对比说明,华北西北民族地区领导干部压力感相对较大,长期耐受压力与困难的坚韧性等能力素质在履职成效中发挥较大作用。例如,在调查样本中,新疆的领导干部对业余生活质量评价最低,有21.7%的干部认为几乎没有业余生活,这从一个侧面反映了西北民族地区领导干部的压力状况。西北民族地区工作环境恶劣,维稳压力大,推动经济社会发展的任务繁重,这些压力和挑战对领导干部心理素质提出了较高的要求。因此,加强领导干部心理素质建设是干部队伍培养与建设中的一项迫切任务,但同时也应建立起完备的心理援助服务体系和社会支持系统,及时为存在心理困扰的领导干部提供心理疏导和帮助。