中国深远海养殖发展方式研究

徐琰斐,徐 皓,刘 晃,谌志新,崔铭超

(1 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,上海 200092;2 青岛海洋科学与技术试点国家实验室,山东青岛 266237;3 农业农村部渔业装备与工程技术重点实验室,上海 200092)

自1986年“以养为主”的渔业发展方针确定以后,中国海水养殖业发展迅速,产量由150万t发展到2019年的2 065万t[1],增长了13倍。目前,中国海水养殖仍以近海筏式、底播、池塘和吊笼养殖为主,合计产量1 510万t,占总产量的73%,存在养殖布局不合理、养殖密度过高、养殖品质不高、生产方式对环境影响较大等问题,亟须加快产业转型升级[2]。向深海大洋拓展空间,发展深远海养殖是突破生态环境和自然资源约束性挑战,实现新时期中国海水养殖业可持续发展的重要战略选择[3]。养殖品种选择、养殖系统构建、养殖海域规划是保障深远海养殖有序发展的重要因素。

1 深远海养殖定义

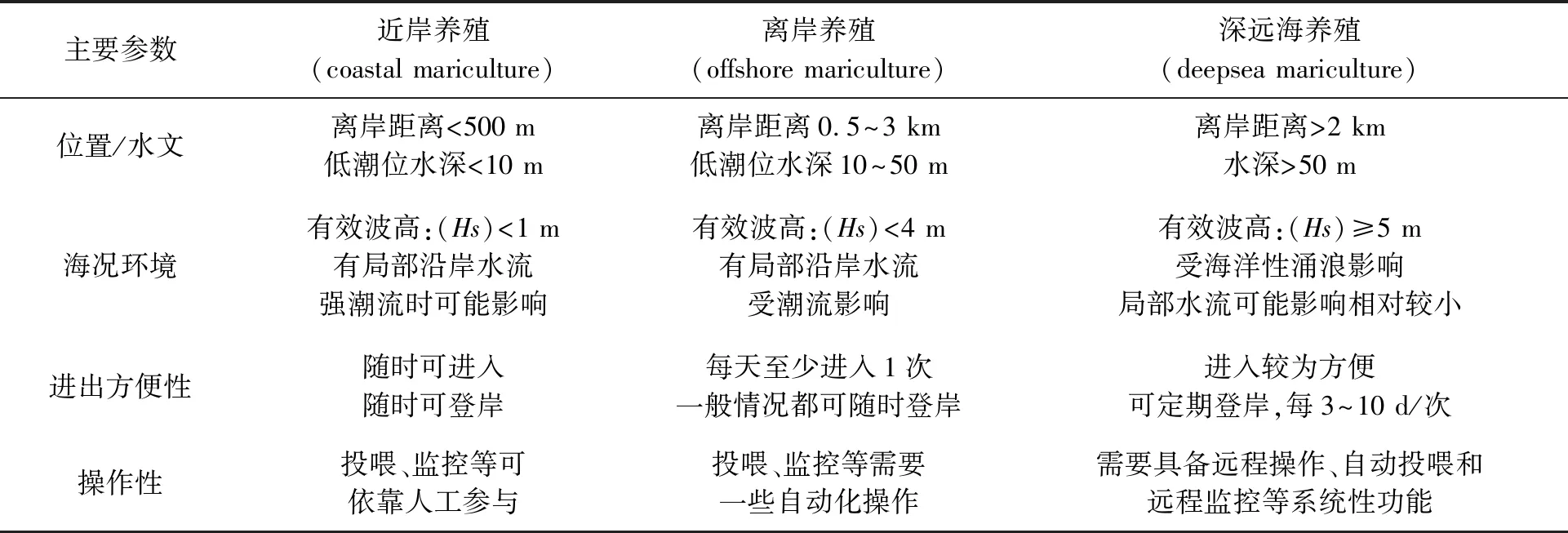

由于世界各国海域环境、技术条件、养殖方式的不同,目前深远海养殖未有明确统一的定义。联合国粮食及农业组织(FAO)鼓励水产养殖向海洋发展,根据离岸距离、海况环境、作业要求等条件,界定了不同水域的养殖方式[4]。FAO界定的海上养殖方式见表1。“位置/水文”对应养殖方式脱离陆基系统、走向海洋的程度,距离陆地越远、水越深、遮蔽性越低、养殖水体交换度越大,水域生态系统对养殖排放物的扩散和同化能力越强。“海况环境”对应的是养殖设施所必须具备的结构安全性,离岸越远,风浪流的影响越大,设施与养殖生物的安全保障要求越高。“操作性”对应生产方式的机械化程度。

基于上述因素,FAO关于深远海养殖(Deepsea mariculture)的定义是[5]:设置于暴露在风浪作用下的开放海域,有设施设备保障,有补给船舶支持的海上生产系统。但是中国的陆架结构、风暴潮情况与挪威等深远海养殖发达国家差异较大,中国沿海陆架较为平坦。结合中国海上养殖主要生产方式特点(表2),基于技术发展水平和沿海大陆架的自然条件,结合3海里内禁止排放未经处理海上生活污水的标准[6],中国深远海养殖可以定义为:设置在离岸3海里以外、水深在25~100 m、无遮蔽的开放海域,以远程管控设施装备为保障、陆海补给系统为支持、对生态环境无负面影响的工业化海上养殖生产方式[7-8]。最近研发的数型养殖平台,设计水深一般为30~40 m,离岸数海里,例如已投产的“深蓝1号”,生产海域水深60 m,离岸距离达130海里[9]。

表1 FAO关于海上养殖方式区分标准

表2 中国海上养殖主要生产方式特点

2 养殖品种选择

2.1 经济潜力

经济潜力包括市场潜力和产品竞争性[10]。首先,养殖品种选择要考虑消费市场和消费文化等因素,保证产品规模化生产以后有充分的市场容纳程度,不致因产量提升导致价格大幅下落。其次,养殖品种应该与已有的近岸网箱养殖、陆基工厂化养殖和池塘养殖等传统生产方式有差异化,保障产品上市具有一定竞争优势和定价权,以保证在深远海生产系统构建和运维方面有足够的成本分摊空间,除非近岸网箱养殖等传统生产方式因可持续发展的压力导致资源和环境成本增加。

2.2 适应水温

养殖对象对养殖海域的水温适应性是品种选择的主要限制因素。海域全年的水温变化必须与养殖品种相适应,保证养殖生物不会遭受死亡或产生明显的应激反应,并使更多时段的水温符合养殖生物最佳生长温度要求,以缩短养殖周期,提高生产效率[11]。根据水温资料[12],南海海域年水温变化小,大部分海区月平均表层水温在22 ℃以上,中南部海区终年均在26 ℃以上,适合开展暖水性鱼类养殖,如有较高经济价值的石斑鱼(Epinephelus)、军曹鱼(Rachycentroncanadum)等。东海、黄渤海海域年水温变化范围较大,为2~28 ℃,可以开展温水性鱼类养殖,如大黄鱼(Larimichthyscrocea)等。位于黄海海面下20~30 m冷水团海域,夏季水温为6~12 ℃,可开展冷水性鱼类养殖,如鲑鱼、鲆鱼等。

2.3 养殖技术

养殖品种需具备良好的符合工业化养殖要求的种质性状,如生长速度、生活习性、适养密度等,以利于集约化养殖、转运与高值化加工;需要有成熟的苗种生产技术及工厂化繁育体系,以满足周年提供标准性状的大规格鱼种的要求;具备工业化养殖生产工艺、操作规范,以及完善的病害防治和疫苗免疫技术,保障深远海生产系统高效运行;建立符合养殖对象不同生长阶段与营养需求的全过程饲料配方技术及生产体系,支持规模化水产养殖对饲料生产体系的需要。

2.4 适养品种

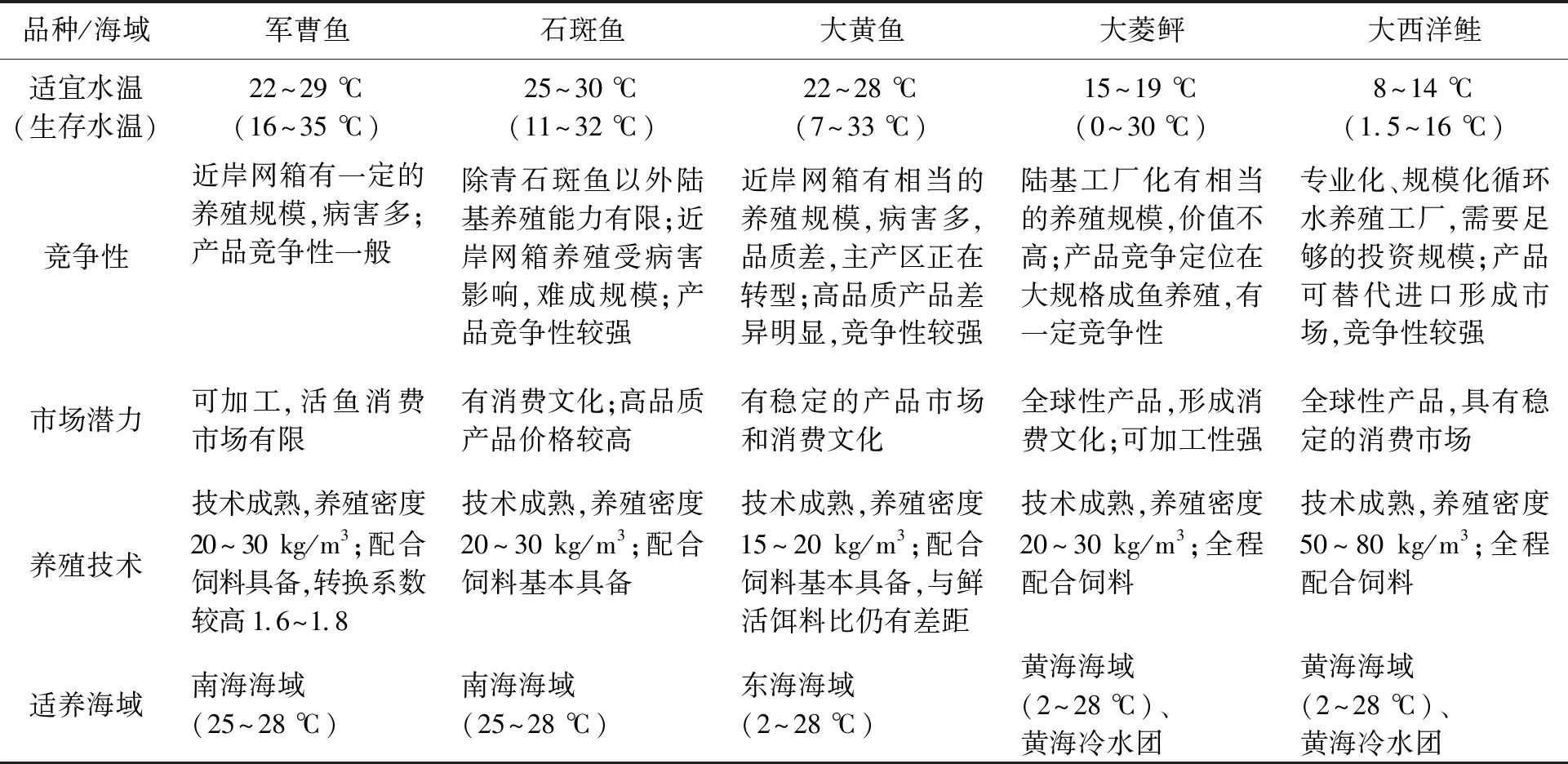

在近20年的产业探索发展中[4],美国鳕鱼、鲑鱼、比目鱼等网箱养殖,扇贝(Placopectenmagellanicus)-紫贻贝(Mytilusedulis)延绳养殖,墨西哥湾军曹鱼(Rachycentroncanadum)、红鲷鱼(Lutjanuscampechanus)、红鼓鱼(Sciaenopsocellatus)网箱养殖,以及挪威大西洋鲑(Atlanticsalmon)网箱养殖等是值得借鉴的成功案例。表3为适合中国深远海养殖的品种及相关特性[13-18]。同时,南海的黄鳍金枪鱼(Thunnusalbacores)、高体鰤(Serioladumerili),黄海的黄条鰤(Seriolaaureovittata)等品种也具有较大的发展潜力,一旦建立了全面的苗种繁育、集约化养殖、配合饲料、疫病防控等技术体系,可以形成独特的深远海养殖产品[19]。

表3 代表性养殖品种及主要特性

3 养殖系统构建

3.1 系统构建影响因素

深远海养殖系统构建要符合开放海域集约化养殖生产的要求,主要考虑以下因素[20]:一是适宜性,养殖空间能有效地利用海域水资源,创造适宜集约化养殖、高效生长的水温、水流等水质条件;二是安全性,养殖设施需要构建全面的生产系统,其结构与锚泊系统需要对应风浪流的危害进行工程化设计和建设,满足海上生产特有的管控与保障要求,保障恶劣海况下人员、物资和养殖生物的安全;三是经济性,根据养殖产品和海域条件特点,建设经济实用的设施工程,构建具备规模经济效应的生产系统。

3.2 养殖系统类型

水产养殖是基于水源地自然条件有效隔离所建立起来的生产系统,隔离度越低,对自然条件的依赖度越大,生产系统的稳定性与自然条件及其变化越相关;隔离度越高,受自然条件的影响越低,生产系统的管控度越高、越稳定。前者属于传统农业生产,后者趋向于现代工业的商品化生产。养殖网箱、围栏、筏架等的隔离度较小,属于开放式养殖系统(open aquaculture system)[13],主要是对养殖对象的活动空间进行管控。工厂化循环水养殖是典型的封闭式养殖系统(recirculating aquaculture systems,RAS)[21],除补充源水外,全部由人工管控,可以不受地域、环境、季节影响开展商品化生产。

大型养殖平台属于开放式养殖系统,是目前深远海养殖的主要方式。其以锚泊方式定置在海上,利用网衣及结构物与环境隔离进行水体交换,达到养殖集约化管控的目的。与沿岸内湾的近岸网箱养殖不同,设置在25 m以深开放海域的养殖设施,对安全性有更高的要求。近年来,新型深远海养殖平台总体上往大型化发展,例如,挪威“海洋1号(Ocean Farm 1)”超级渔场(2017年),养殖水体25万 m3,设置海域水深150 m[23];“深蓝1号”潜底式平台(2018年),养殖水体4.3万m3,设置在近60 m深水域[9];坐底式平台“长鲸1号”(2019),养殖水体近6万 m3,最大吃水30.5 m[24];这些平台的工业化水平已显著提高,有望加快面向深远海养殖的生产平台产业化发展。

封闭海上养殖系统有两种主要发展方式,一类是定置在开放海域的封闭式养殖平台,例如挪威Huage Aqua公司提出的蛋形养殖平台概念,全封闭的蛋形养殖舱构建在浮式平台上,高44 m,宽33 m,从水下20 m处抽取海水,可养殖1 000 t鲑鱼,并使养殖水体表层海水隔离,使养殖鱼类免受海虱或其他寄生虫的侵害,可获得更高的生产率[25-26]。另一种基于船舶平台的封闭式养殖系统,即养殖工船概念[27],提出于20世纪90年代,是具有自主航行功能的浮式海上渔业生产平台[28],其生产功能以深远海封闭式阶段养殖为主体,相当于将陆基工厂化养殖系统搬至海上,可以节省水质净化、水温维持所需能耗,发挥工厂化养殖高效生产的优势。建立封闭式海上生产系统需要更高的投资成本和管控要求,必须从养殖品种价值、生产系统效率、规模经济效益、养殖方式差异化优势以及可持续发展要求、产业政策等方面进行综合评估。

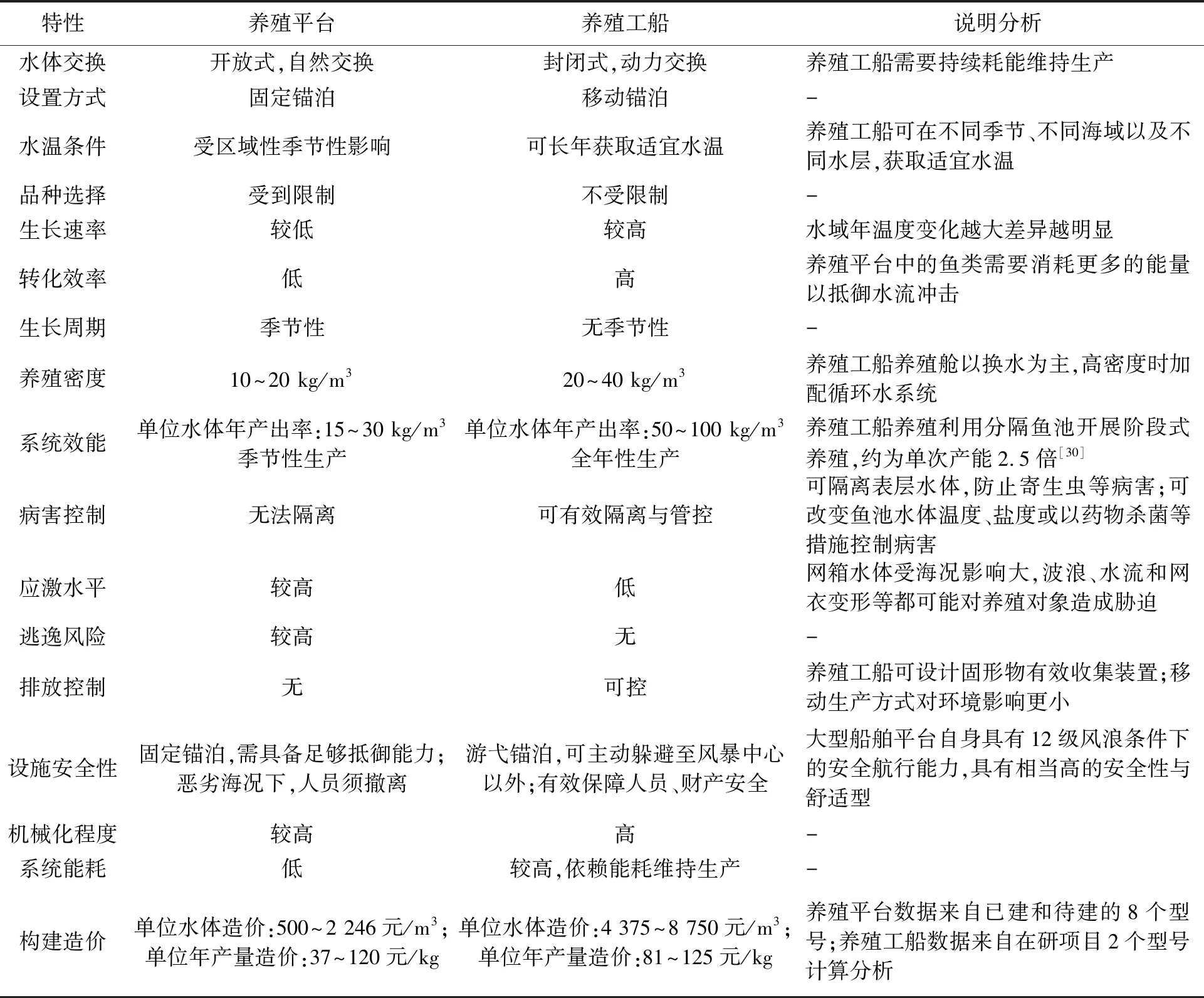

3.3 比较分析

综合来看(表4),养殖平台以养殖生产为唯一功能,单位水体造价约500~2 246元/m3,工程经济性较高,但品种选择和生产时间受自然条件的限制,必须考虑养殖区域常年水温变化规律与养殖对象的生物学特性,极端环境水温必须在养殖对象可生存、能耐受的范围之内,其经常性水温变化范围应尽可能接近养殖对象生长最快的温度范围;并且养殖平台固定锚泊方式难以抵御超强台风的正面侵袭,且容易受恶劣海况影响,波浪、水流和网衣变形等都会对养殖鱼类造成胁迫性影响;养殖工船是工业化的海上综合生产、生活系统,单位水体造价约4 375~8 750元/m3,且要持续耗能维持生产,其经济可行性必须建立在有市场价值的品种、规模效应和产业链上,相比养殖平台优势为:一是可自主航行选择适宜水温海域,实现无季节差生产,同时避免养殖生物为对抗水流消耗过多的能量,提高饲养效率[29];二是可阻止疾病和外来物种任意入侵,防止逃逸和病害,同时能够对养殖过程中可能有的病原体、抗生素和其他污染物进行隔离性控制和排放处置;三是可有效规避台风、赤潮等自然灾害,解决固定式养殖平台定点排放对海洋环境污染的问题。养殖平台和养殖工船两种方式各具特点,可相互协同,考虑到水深、潮位、波浪、管控距离等因素的影响,不同的养殖设施在未来深远海产业发展中,应有其性能优势最大化的设置水域和协同的生产方式。

4 养殖海域规划

4.1 基于环境承载力的养殖规模控制

人类所有的食物生产活动和自然资源利用产业都会对环境产生影响,发展深远海养殖需要基于合理的养殖排放量,使这种影响不会破坏生态系统的平衡,保证产业的可持续发展。养殖过程投入的碳、氮、磷营养物质,约1/3被鱼体吸收转化为生物量[31],其余氮元素溶解于水中,在水流的作用下扩散,磷元素随粪便颗粒沉积于海底。影响养殖排放的因素主要包括[32]:一是营养物质的排放总量,与养殖产量、饲料转换效率等直接相关;二是养殖水域的水动力,需要足够的水流向周边扩散悬浮或溶解的营养物质;三是足够的水深,使残饲、粪便等固形物有足够的沉降时间,在沉底前被扩散到更大的范围;四是水域环境对营养物质的同化效率,取决于养殖水域尤其是海底生态系统的稳定性及调节能力。

水产养殖环境承载力,是指在水产养殖生物生长和生态环境不受损害的前提下,养殖环境所能容纳的养殖生物或排放污染物的最大负荷量[33]。深远海养殖环境承载力分析,需要评估的是特定水域环境对养殖排放物的容纳能力,研究的是该水域生态系统在养殖排放物作为营养输入时,其生态系统结构与功能不发生显著变化的养殖总量、排放强度及主要表征指标的阈值[34-35]。养殖总量与水域环境整体性水流扩散和自我净化能力有关,用于确定特定水域的养殖规模。排放强度与养殖设施设置位置水深、水流的扩散能力和底栖生态系统的同化能力有关,用于限定养殖密度或排放速率。主要表征指标与该水域环境及生态系统接纳营养输入后的反应有关,确定的阈值有利于监测、评价和预警。整体而言,深远海水域有足够大的环境承载能力,溶解或悬浮于水中的营养物质将通过藻类和摄食生物,进入水域生态系统。借助水动力带来的稀释作用,养殖排放对整体环境不易产生负面影响,更可能会刺激水域的自然生产力[31]。因此,只有基于环境承载力,控制好养殖规模,养殖排放才不会对水域环境造成负面影响。

4.2 基于海域条件的养殖系统与对象选择

中国近海海底地形是广阔的大陆架,深度在200 m以内,南海有近1/2为大陆架,东海有2/3属大陆架,黄渤海则全部位于大陆架上。在大陆架外缘,则多有坡度极陡、数千米深的海沟、海槽和盆地。按大陆架平均坡度计,由南向北,坡度愈加平缓。南海沿岸对应25 m水深的离岸距离为14海里,100 m水深到56海里;东海沿岸25 m水深为46海里,100 m水深到183海里;南黄海沿岸25 m水深为52海里,100 m水深到206海里;北黄海沿岸25 m水深为66海里,100 m水深到264海里。中国深远海养殖产业的主要区域应在25 m以深、200海里以内的专属经济区海域。就水温条件而言[36],南海海域属于热带水域,水温变化幅度小,具有发展鱼类养殖良好的生产条件,尤其适合暖水性鱼类养殖。若采用封闭式养殖系统从200~300 m层抽水,可以养殖冷水性鱼类。其他海区属于温带水域,周年水温变化较大,若采用可移动封闭式养殖平台,通过主动选择适合海域水温,可以避免品种选择的局限。

表4 养殖平台与养殖工船相关性能对比

5 发展建议

综上所述,构建深远海养殖生产方式,在方向上必须符合渔业高质量发展的要求,着眼于高效生产、规模经济效益、环境友好和质量安全,适养品种选择、养殖系统构建、海域规划设计是必须要解决好的问题。在品种选择方面,筛选生物学、生态学、行为学基础研究积累较为完善,并且苗种繁育和养殖技术较为成熟的品种,为深远海养殖新兴产业初期发展提供良好的基础,减少风险;同时加强苗种繁育、饲养工艺、生殖生理、病害防控等关键技术研究,加快建立目标品种工业化人工苗种繁育技术和养殖工艺,制定目标品种深远海养殖技术操作指南。在养殖系统构建方面,开展游弋式、浮式、半潜式等适用于不同养殖海域和条件的大型专业化多功能养殖船型和平台构建技术研究,研发集苗种繁育、成鱼养殖、饲料加工、捕捞渔船补给及渔获物冷藏冷冻等功能为一体的多功能大型养殖平台和设施,发展管控、维护和抢险的平台运维技术和装备,支撑深远海养殖系统稳定运行。在养殖海域规划方面,推进深远海海域及相关岛礁使用权审批、陆上基地建设用地与配套码头、养殖许可等政策完善,建立基于环境承载力评估与控制的区域性规划,为产业可持续发展提供科学、规范的产业和政策环境。

□