上海市社区精神分裂症患者社会经济状况及影响因素分析

王怡然,陈 优,蒋江灵,陆 峥,李清伟,

(1.同济大学附属同济医院精神医学科,上海 200065;2.上海交通大学医学院附属精神卫生中心,上海 200030;3.上海市杨浦区精神卫生中心防治科,上海 200090)

精神分裂症患者学习、工作能力受损、医疗负担过重以及社会歧视,均导致患者的社会经济地位下降[1-2];家属和社会亦需花费大量的人力和财力照顾患者[3],所造成的经济负担损失可达国内生产总值的1%[4]。低社会经济水平人群精神分裂症相对高发[5]。因此,充分了解精神分裂症患者工作、经济和生活状况,进而有针对性地给予社会帮助和政策扶持,是社会和谐以及全面发展的迫切需要[3]。然而,既往国内外文章主要关注疾患给患者家庭带来经济负担的客观数值[4],或仅将患者对经济压力的主观感受作为其生活质量的一部分进行调查而未详细分析[6]。本研究拟在社区层面调查精神分裂症患者工作、经济和生活的客观状态及主观体验,为社区干预和政策制定提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

基于国家重性精神障碍项目数据库,上海市杨浦区共有登记在册精神分裂症患者3343例,选择其中工作年龄范围内的亚组(≤60岁),其中男性781例,占52.7%,起病年龄在(27.2±7.09)岁,病程(22.3±8.38)年;女性700例,占47.3%,起病年龄(28.6±8.22)岁,病程(20.3±8.72)年。根据登记表格采用随机数字表法按照1∶4随机抽样,进行入户问卷调查。排除:(1) 合并躯体残疾者;(2) 曾有“精神发育迟滞”诊断者;(3) 住院患者,拟纳入样本370例。研究方案通过同济大学附属同济医院伦理审核[(同)伦审2020-KYSB-158]。

1.2 研究工具

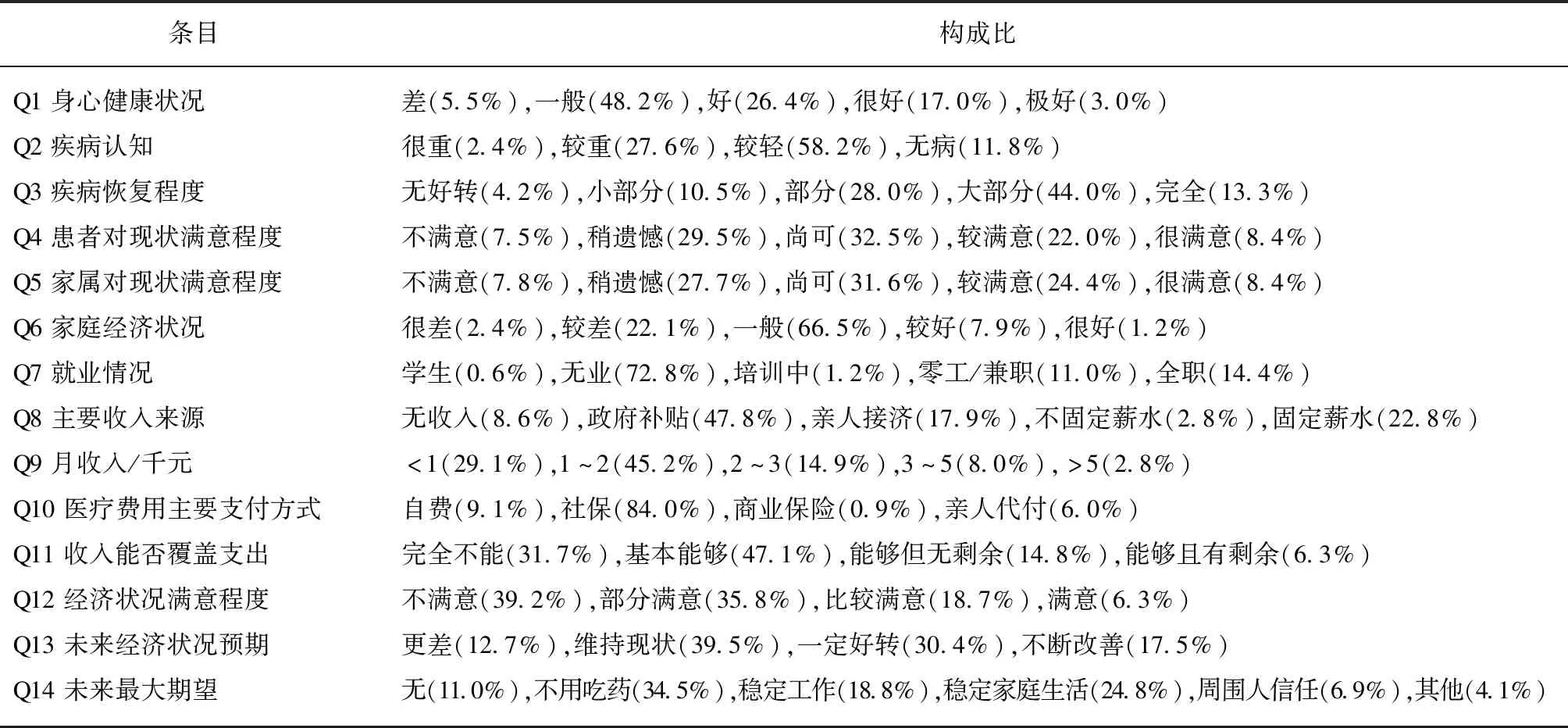

使用自编的社区人群社会经济基本状况调查表,由患者自评评价自身健康(即表1Q1~Q5)、工作经济状况(包括10个问题,即表1Q6~Q14),共14个条目。

1.3 统计学处理

使用SPSS 17.0软件根据数据类型分别选择χ2检验、秩和检验、以及Spearman相关分析。根据数据类型,将显著的单因素指标以逐步向前的方式放入一般线性/Logistic回归模型进行进一步分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 样本人口学资料

共收集样本333人,有效问卷回收率为90%。其中男性183人,女性150人;年龄(41.7±9.2)岁;未婚255人,在婚52人;离婚26人,未育283人,已育50人;教育水平中,未上过学、小学文化、初中文化、高中/中专文化、大学/大专及以上文化分别占2.2%、5.6%、31.9%、40.6%和19.7%;病程(18.2±11.4)年;住院0、1、2、3、4次及以上分别占37.2%、30.7%、13.3%、7.4%、和11.5%;目前服用的药物数量为0、1、2、3及以上的分别占0.7%、45.0%、31.5%、19.1%、和3.7%;使用抗精神病药物的患者中,仅使用一代药、仅使用二代药、以及合用两代药的人数各占18.9%、64.8%和16.3%。

2.2 患者的生活、健康、工作和经济状况

90.1%的患者与亲人居住,其余9.9%的患者为独居或住疗养院。44.4%的患者报告明显药物副反应,其中最常见的3类副反应依次为肥胖(24.3%)、嗜睡/乏力/反应慢(20.9%)、口腔问题(20.9%);经济状态中,无业占72.8%,有全职工作者占14.4%;收入能够覆盖支出的仅占21.2%。其余健康、工作和经济状况详见表1。

表1 精神分裂症患者的工作、经济和一般生活状况Tab.1 Findings of health,finance,and general life status of patients with schizophrenia

2.3 影响患者健康、工作、经济和生活状况的相关因素

患者对目前健康及生活状态的评价水平与其经济水平成正相关,见图1。无业患者认为其家庭经济情况更差(Z=4.39,P=0.000),住院次数多者认为自己的病情更重(rho=-0.163,P=0.003)。其余单因素模型分析结果见表2。

表2 纳入各多因素模型的变量及相应的单因素分析结果Tab.2 Univariate analysis results of variables included in the multivariate models

图1 健康、经济和一般生活状况间的相关性Fig.1 Correlation between health,finance,and general life status*P<0.05

多因素模型显示,在婚(F=17.46,P=0.000)、在职(F=56.03,P=0.000)和年龄较大者(F=28.78,P=0.000)有更高的月收入;对于在职者(F=27.43,P=0.000)、年龄较大者(F=9.19,P=0.003)和以社保为主要医疗支付方式者(F=15.05,P=0.000),其收入能更好地覆盖支出;在职者(F=40.65,P=0.000)和已育者(F=4.52,P=0.034)对经济状态更满意;病程长者恢复程度低(F=5.98,P=0.015);在职者(F=25.20,P=0.000)和已育者(F=4.09,P=0.044)对生活状态更满意;在职者(F=32.99,P=0.000)的家属对其现状也更满意;女性(F=11.77,P=0.001)和在职者(F=22.34,P=0.000)对未来经济状况更乐观。使用一代抗精神病药物是降低患者就业率的主要因素(Wald=4.58,P=0.032)。

3 讨 论

社会经济水平是精神分裂症患者疗效和康复程度的重要体现[3]和评价手段之一,国内研究资料相对较少,尤其是患者本人的主观评价方面更是不足。本研究针对社区精神分裂症患者的工作、经济和生活状态,进一步补充了国内相关资料[7]。

本调查发现,超七成患者收入不足2018年上海市统计局公布的人均可支配月收入(5348元)的一半[8],仅22.8%的患者有固定工资收入,广州市数据亦支持本发现[9]。患者中72.8%为无业,整体经济水平较低。68.3%的社区精神分裂症患者仅是基本达到了经济上的收支平衡,患者中84.0%的个体是依赖社会医保支付医疗费用,这凸显了社会医保的重要性和进一步扩大覆盖人群的迫切性[9]。本研究进一步分析发现,就业、经济情况与患者的健康与生活水平正相关;而婚育、性别、年龄、教育、病程、抗精神病药种类等人口学及临床特征是经济和生活状态的影响因素。对进一步完善精神分裂症干预和康复规划有一定意义。

社区精神分裂症患者中无业人员比例较国内20年前的40.3%明显升高[10],可能与社会经济运行模式的变革有关,但仍低于西方发达国家的89.8%,证明了我国社会保障体系的重要价值[7]。考虑到本研究所发现的患者工作和经济情况与健康水平相关,进一步支持我国精神分裂症防治体系中“病后防残”工作的重要性。但是,精神分裂症患者有社区隔离和退缩倾向[11],尤其是随着我国经济发展以及社会保障体系完善,即使没有工作的个体基本生活需求也能得到较大满足,阻碍了患者工作意愿,也影响家属的生活质量[12]。因此,卫生服务人员和政策制定者依然需要重视职业康复这一改善患者健康和生活状况、有助于减轻家属和社会负担的重要手段。

停药在本研究中亦发现是多数精神分裂症患者的最大期望,但研究显示停药后不复发患者比例仅9.6%[13]。因此要加强长期治疗必要性的宣教。本研究中,患者关注较多的是与社交形象(肥胖、流涎、口臭等)和工作能力(嗜睡、乏力、反应力下降等)相关的副作用,需要了解、关切患者并切实干预。一代抗精神病药的镇静作用相对突出,且有更严重锥体外系副反应风险[14],对阴性症状效果欠佳,是其影响患者就业的潜在机制。尽管一代抗精神病药价格相对较低,但应综合患者整体疾病负担,在患者治疗药物选择中予以权衡[15]。

女性相对男性精神分裂症患者对未来更加乐观,与健康人群中的发现一致,这可能与压力应对方式的性别差异有关,即女性更倾向于寻求社会支持,而男性倾向于找寻策略[16]。由此,对男性的社会支持显得更为重要,应更针对性干预。在婚、已育患者有更高的健康、生活和经济水平[17],可能是因为这些患者在一般功能和社交功能相对完好[18],提示充分的家庭支持在改善患者生活质量以及经济条件中起着重要作用。

本研究仅调查患者自我报告的经济状况,且采用定性或半定量方式,尽管能更有效体现患者的主观感受,但不能全面反映患者及其家庭社会经济水平,未来研究需进一步多角度调查精神分裂症患者及其家庭社会经济水平的客观数据。

综上所述,社区精神分裂症患者工作状况和社会经济水平较低,尤其男性、未婚、低教育水平患者状况更为严峻,需加强有针对性、个体化的康复干预。