SRv6网络In-BandOAM性能检测技术研究

摘要:随着SRv6技术在网络中扮演着越来越重要的角色,对SRv6的有效运维显得尤为重要。本文先介绍了网络性能检测技术分类,对比了传统性能检测工具Ping/Tracert和SRv6场景中用到的SRv6 SIDPing&Tracert等工具,都可以作为链路连通性检测和故障定位的重要手段,然后重点介绍了In-bandOAM检测技术的概念和实现原理,该技術能够提供逐跳或者端到端的时延、丢包、抖动等实时检测能力,可快速感知到网络故障,并精准定位和排障,是未来5G承载网络运维的重要手段。

关键词:SRv6技术;5G;In-Band OAM性能;检测

引言

随着5G技术和云业务的发展,通信已经从人与人之间的连接拓展到了人与物,以及物与物之间的海量连接,以及高可靠低时延通信的需求。随着各种网络功能更加灵活,网络维护也变得更加复杂,对承载网络提出了更多差异化服务的需求,为保障高质量的网络服务,需要对网络状态进行实时精细感知,因此对承载网性能检测技术提出了巨大挑战。技术上需要有更有效的故障定位手段,提升运维效率。

1网络性能检测技术

根据RFC 7799的分类,网络性能检测技术可分为如下三类:

主动测量:通过构造专用检测报文,来测量时延,丢包等性能数据,从而间接获得目标业务的网络质量,如Ping、tracert、TWAMP等均为主动测量技术。由于测量的是特定的报文而不是真实业务流量,主动测量的准确度与实际网络存在一定偏差。主动方式需要注入一些报文完成测量,会系统带来了一定的额外开销。

被动测量:指直接对实际业务流量进行测量的检测技术,如镜像和网流采样等技术。被动测量基于实际业务流,精度比较高,但难以保留每报文的精确数据。而且这种方式的开销太大,对系统带来很大的额外吞吐量,不适合规模部署。

混合测量:介于主动测量和被动测量之间,通过构造少量辅助检测报文,对实际业务流进行测量,如Y.1731、CFM等。由于部分测量是基于实际业务流,其测量精度也较高。但由于要带内携带逐点采集信息,测量开销也很大。

1.1传统性能检测技术

关于IP性能测量工具,大家比较熟悉的就是ping这种手段,通过ping命令查看IP所在的主机是否稳定,相应的其他工具还包括echo数据报协议和traceroute这几个IP检测的工具。这些传统的网络性能检测方法大多采用间接方式,通过构造检测报文来获得端到端时延,丢包以及带宽等网络质量数据。但是间接模拟出来的测试报文并非真实业务数据,其次,这种检测方式的信息采集周期为分钟级,无法感知到网络突发异常。另外,传统检测方法不支持逐跳检测,难以快速定界故障。往往导致问题定位周期长。

5G网络功能日趋灵活,各种垂直行业的应用产了差异化的需求,对网络指标检测精度要求越来越高,依靠传统的、人工为主的网络运维,远远不能满足5G网络应用要求。自动化、智能化的运维手段成为必然。因此综合看来,传统性能检测已不能支撑新业务承载的需求。

1.3 SRv6 SID Ping/Tracert

针对5G场景需要提供基于业务流级的网络性能检测方法。首先要具备高实时、高精度的检测机制。同时,对于时延敏感类比如在线游戏,自动驾驶等业务,性能监测还需要提供全网逐跳和端到端的时延情况,能够监控到时延异常,并能针对异常路径及时调整选路。对承载网外部故障,需要提供快速、精准的检测手段来支持问题分析,对承载网内部故障,需要提供快速排障定界手段,快速定位到故障点,对故障进行隔离,修复。依靠全网实时性能检测数据,构建大数据智能运维系统,对网络可能发生的风险进行提取感知、调整、优化,实现智能自动化运维。

在SRv6网络中,目前主要链路检测手段有SRv6SIDPing/Tracert等。如果SRv6转发数据失败,负责建立SRv6的控制平面将无法检测到这种错误,给网络维护带来困难。SRv6SIDPing/Tracert为用户提供了发现这种错误,并及时定位失效节点的机制。其中SRV6 Ping可用来检查网络连接及主机是否可达。SRv6 SIDTracert在检查网络连接是否可达的同时,还可以分析网络在哪个节点发生了故障。

1.4 In-bandOAM

In-bandOAM是一种混合测量技术,主要技术特点就是精度高,同时支持二层和三层混用场景,并且在报文乱序场景下也能保持高精度,由于它在带内只携带少量采集指令,无须携带采集信息,因此测量开销也很小,具备传统带内技术所不具备的优势。IOAM提供IP/IPv6业务流逐跳或者端到端的时延、丢包、抖动等实时检测能力,可快速感知到网络故障,并精准定位和排障,是未来5G承载网络运维的重要手段。

2 In-BandOAM原理介绍

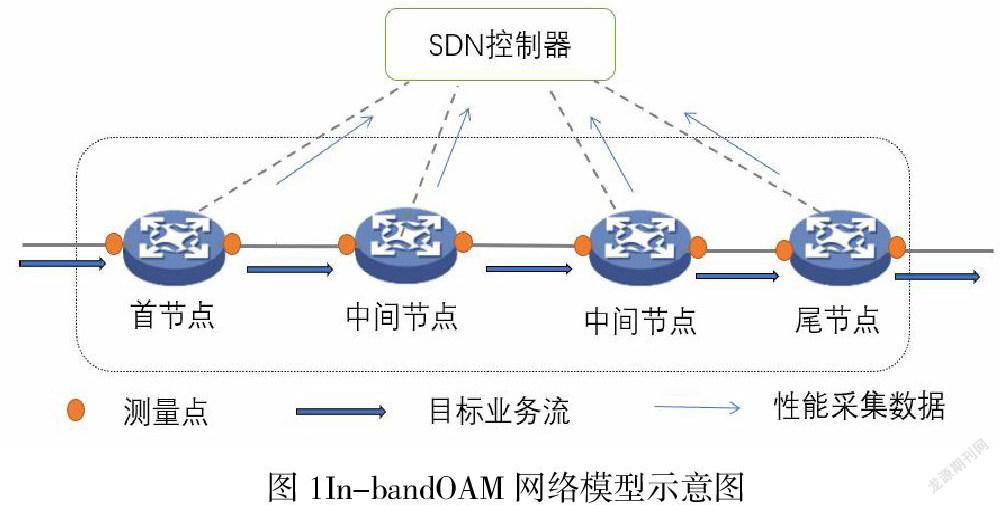

In-BandOAM是利用正常转发的业务流,插入指定的检测控制信息,依次经过每个节点进行测量和采集,最后上报给SDN控制器来集中计算和呈现,能够精准检测每个业务流的时延和丢包等性能数据,做到快速故障定位。整个网络模型如图1.

2.1 目标业务流

目标业务流是In-bandOAM的统计分析对象。在实际网络应用中,通常需要在同一网络的多个设备上针对多条目标业务流进行统计分析。业务流之间的不同特征可以通过以太网二层三元组三层五元组进行区分,其中,二层信息包括MAC、VLAN、VLAN优先级等,三层信息包括IP五元组,即源IP,目的IP,源端口,目的端口,协议端口号。为了方便对它们进行区分统计,In-bandOAM使用测量对象标识来唯一标识一条目标业务流。

目标业务流的管理有分布式和集中控制两种方式:

分布式控制:设备提供目标业务流的特征筛选和控制功能,实际业务流中一旦存在匹配该特征的业务流时,设备即对该业务流分配测量对象标识,并基于其进行统计;

集中控制:控制器提供目标业务流的特征筛选和控制功能,设备只负责采集业务流信息上报控制器,和接受控制器的控制指令执行动作。基本流程是:设备采集上报的业务流信息中,一旦存在匹配控制器设置的筛选条件时,控制器把对该业务流分配测量对象标识,并基于其进行统计的指令下发给设备,设备执行指令即可。

2.2 目标网络

目标网络是承载目标业务流的网络,目标业务流会在进入网络时,在入口打上测量对象标识,出网络时,在出口上完成统计并剥离掉标记。整个功能的系统实现主要包含网络节点和控制器的集合,主要包括:

首节点:目标网络的入口设备,根据配置的规则筛选目标业务流,封装In-BandOAM报文头,对打上标记的目标业务流进行统计,然后上报给控制器。

中间节点和尾节点:负责根据报文中是否包含In-BandOAM报文头来确定目标业务流,再根据报文头携带的检测类型进行统计并上报给控制器。其中尾节点还负责剥离目标业务流的In-BandOAM报文头。

控制器:负责提供目标业务流的特征筛选和控制功能。当收到设备采集上报的业务流信息中,一旦存在匹配特征筛选条件的业务流时,就为该业务流分配测量对象标识,并基于其进行统计的指令下发给设备,负责收集各个网络节点上送的统计数据并完成数据的汇总和计算。

2.3 测量点

In-BandOAM通过不同的测量对象标识来区分不同目标业务流,一个测量对象标识绑定一条目标业务流,在设备上通过配置多个测量对象标识,绑定多条目标业务流,设备可按照不同的测量对象标识,同时测量和统计多条目标业务流的收发包计数和时间戳信息。

测量点是执行In-BandOAM测量的端口,通过逐个测量点的统计和上报数据,可以实现端到端和逐点统计功能,其中:端到端性能统计用于测量目标业务流从首节点到尾节点之间的丢包和时延情况。逐点丢包统计场景用于测量目标业务流在更小网络单元内的丢包和时延情况,它的应用场合一般是在发现端到端之间存在丢包或者时延后才实施,用于进一步定位故障所在的网元位置,

3 In-BandOAM工作過程

3.1 PTP时间同步

In-BandOAM的测量基础是高精度的时间同步。首先所有参与In-BandOAM检测的设备先完成PTP时间同步,确保每台设备都能够基于同一个测量周期进行报文统计和上报。如果时间不同步,会使得控制器无法对齐测量区间,导致无法整体呈现测量结果。

3.2 丢包测量机制

In-BandOAM的丢包测量机制如下:同一条目标业务流,每个周期内从首节点进入的报文总数应等于尾节点离开的报文总数,如果不相等,则说明目标业务流在目标网络中传输时存在丢包情况。逐点测量场景下,每个周期内任意测量点的报文总数应相等。如果不相等,说明目标业务流在此两个测量点之间传输时存在丢包情况。

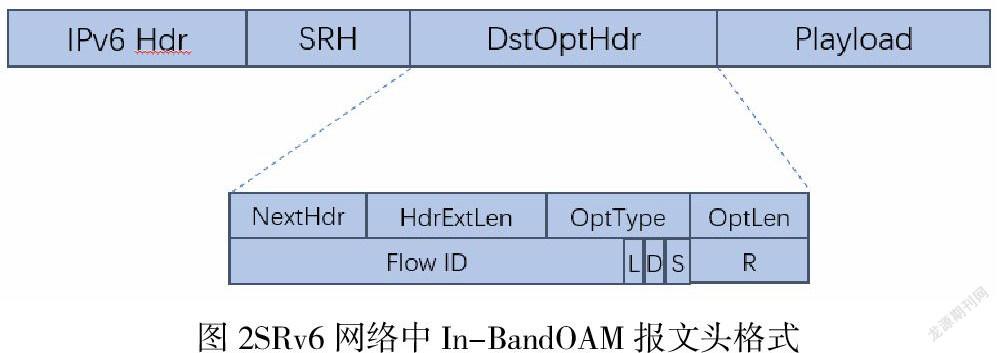

为确保测量的准确性,In-BandOAM会对相邻周期的目标业务报文的特定比特位进行交替标记,即L比特按周期交替设置为1和0,然后对L比特位1和0的报文进行交替统计上报给控制器,控制器按每个周期计算丢包情况。报文格式见图2。

3.3 时延测量机制

同一条目标业务流,按周期记录每个周期内收到的第一个报文的时间戳,任意两个测量点之间的时间戳差值即为目标业务流在这两个测量点之间的传输时延。同样的,为确保测量的准确性,In-BandOAM会对每个周期目标业务流的第一个报文的特定比特位进行标记,即此报文的D比特设置为1,然后设备针对D比特为1的报文记录时间戳上报给控制器,控制器按照每个周期计算时延情况。

3.4 Telemetry上报

In-BandOAM采集的性能数据通过Telemetry技术上报给控制器,Telemetry是一种远程从设备上高速采集数据的技术,通过push模式周期性主动向控制器上报性能数据,相比传统的pull模式,提供了更实时更快速的数据采集功能。为网络问题的快速定位,网络质量优化调整提供了更重要的数据基础。

4小结

基于SRv6网络的In-BandOAM技术能够提供微秒级网络节点业务感知的能力,能够实时监测用户流时延和丢包,快速发现故障点,能够适应网络智能路由发展,确保电信级业务可靠性,是未来5G承载网络的重要运维手段。

参考文献

[1]蒋林涛,数据网的现状及发展方向[J].电信科学期刊,2019(08):2-15.

[2]于立华, 5G承载网络演进及部署[J].中国新通信,2019(20).

作者简介:孙成志(1983-),山东聊城人,现就职于中兴通讯股份有限公司,负责高端路由器的商用测试和方案交付,系统测试工程师。研究方向:SegmentRouting,SRv6,网络切片等新技术研究。