基于审美感知的高中民族音乐教学探究

李瑾 李兰

摘要:民族音乐教学是高中音乐教育中不可或缺的部分,对于培养学生民族审美观以及爱国情怀有着至关重要的意义。2017年国家发布《普通高中音乐课程标准(2017年版)》,其中增设了“学科核心素养”的内容,明确指出了音乐学科的三大基本素养,即审美感知、艺术实践、文化理解。本文将从培养学生审美感知能力的角度出发,梳理情境创设、以生为本、美育感化以及多维评价等策略在高中民族音乐教学的教学实践。

关键词:审美感知;学科核心素养;民族音乐教学;高中音乐教育

审美感知,是指对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段及独特美感的体验、感悟、理解和把握。[1]在《普通高中音乐课程标准(2017年版)》中被详细解释为:“力求对音乐艺术的听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段及独特美感具有更加深入的理解和把握,通过课堂教学和课外艺术表演实践,使学生掌握音乐基础知识和基本技能,培育在联觉机制作用下对音乐音响的综合体验、感知和评鉴能力,提升艺术素养和人文修养,吸纳和传承优秀文化,陶冶情操,涵养美感,和谐身心,健全人格,引导学生对崇高人文精神的追求,增强对真善美的讴歌和塑造能力。”[2]音乐是声音的艺术,所有的音乐元素或是音乐形象都需要通过听觉,也就是人们的耳朵感受出来。而新课标中新增设的学科核心素养——“审美感知”,无疑不强调着音乐的本体和学科独特性。

民族音乐教学在本文中是指在中小学音乐课堂中,教师传授给学生教材中的有关民族音乐的知识。高中民族音乐教学不僅能够培养学生的审美能力,并且能够培养学生的爱国情怀与民族自豪感。笔者基于审美感知的角度来探讨关于高中民族音乐教学的一些方式方法。

一、情境创设,让学生在情景体验中认识民族音乐

《普通高中音乐课程标准(2017年版)》强调:音乐教育以审美为核心,作用于人的情感世界。[3]因此音乐教育目的应当是由教师引导并促进学习者共同感受、鉴赏,并体验音乐审美。音乐理论知识与技能的掌握需要和审美感知相互融通,从而起到学校文化的浸润效果。在高中音乐课堂中,学生们早已有了自己的兴趣爱好,他们往往觉得教师在音乐课堂中传授的各种音乐文化知识是枯燥无味的。在这个年龄阶段的学生,需要教师用一定的教学方法引导他们进入音乐的学习中。情境创设无疑是一种十分奏效的方法。情境创设法是以陶冶为主的音乐教育方法,是根据一定教学任务,充分利用形象,精心设计音乐教学所需要的具体生动的场景,通过师生之间的互动合作,来激起学生学习情绪的一种教育方法。情境法是近年来音乐教学中采用的方法之一。[4]在高中音乐课堂中,教师们可以首先运用情境创设的方法,让学生们处于教师设置或者学生自己设置的情境之中,在体验中认识民族音乐,这是学生学习民族音乐的第一步。例如,在教授《黄河船工号子》这一课时,教师可以运用音乐作品的背景来设置具体的情境,教师可以扮作船夫,参加情境表演的学生们可以扮作船工。在音乐课开始之前,由教师与学生共同来完成音乐+戏剧的《黄河船工号子》。这样的方式不仅可以让参与表演的学生们声临其境的欣赏和表演者民族音乐作品,也能够让在台下欣赏的学生们直观的认识民族音乐的风采。在情境之后,学生们再翻开课本学习具体音乐知识,试唱具体音乐作品时,因为之前情境给予的直观感受,就能够使得学生领悟音乐知识更快、学习兴趣更为浓厚。

二、以生为本,充分调动学生学习民族音乐的积极性

在关注学科核心素养的今天,许多中小学也开始采取新的教学方式。毋庸置疑,关注学科核心素养的音乐教学是可以提升学生的音乐审美情趣的。但是很多音乐老师的教学方法依然只是单纯的教授歌曲知识点,也就是教授音乐作品的创造历史背景、词曲作者和词曲大意,或者是课前给学生欣赏一些音乐作品,然后再教授音乐知识。这样的方式忽视了学生的主体地位,过分强化了教师在课堂上的主体作用,整节课的进行都是教师在“讲”,教师在“做”,甚至连鉴赏音乐作品也是教师引导着学生们鉴赏。特别是在民族音乐的教学上,民族音乐的音乐知识点与其他音乐知识相比本就更加枯燥乏味,学生有时会出现听不懂、不想听的现象。这样的教学方式会大大打击学生学习音乐的积极性,由此可见一节音乐课学生的参与程度非常低,也可以说是被动地在上这节音乐课。

针对这样的音乐课堂现状,学科核心素养的提出也巧妙的细化了这一问题。审美感知强调,在音乐课程中通过视听融合、动静结合的教学方式,利用各种音乐渠道来全面调动学生们学习歌曲的积极性,使学生们在音乐趣味中学习、了解民族音乐。例如,在学习欣赏《梁山伯与祝英台》这一音乐作品时,以往的教师通常是让学生们欣赏20多分钟的原作品,然后教师再开始讲解作品的曲作者、创作背景以及作品所蕴含的爱情故事。这样的一节音乐课学生参与程度不高,并且教师教学特别枯燥乏味,课堂氛围也不积极。针对审美感知所提出的要求,在欣赏《梁山伯与祝英台》这一音乐作品时,教师们可以充分调动学生的积极性与参与性。首先,依然可以用到情境创设的方法,在课堂上教师可以提出“有没有同学自告奋勇想来当一当梁山伯或者祝英台?”。教师也可以在一定程度上配合学生的表演,但是要强调学生的主动参与以及主体性的地位。经过学生的表演之后,学生的学习积极性与兴趣被调动起来,这时教师可以给学生们欣赏各个版本的《梁山伯与祝英台》,比如可以是小提琴独奏,或者是钢琴与琵琶合奏,还可以给学生欣赏在影视作品中充当配乐的《梁山伯与祝英台》。多个层面多种渠道让学生欣赏音乐作品,能够激发学生学习音乐的兴趣,也能够开阔学生的音乐视野,培养学生的审美感知的能力。

在教授民族乐器的课程中,我们教师也可以通过一些教学方式提升学生的学习兴趣。例如,在学习民族乐器琵琶的相关知识时,可以先根据学生的兴趣,比如流行音乐等,在学习知识前先运用流行歌曲《青花瓷》进行导入,激发学生学习音乐的兴趣,之后教师再进行提问“这首歌曲中同学们能听出哪种民族乐器?”。运用流行音乐与中国民族音乐相结合的方式,不仅能够尊重学生的兴趣,也能够更好的更有效的学习中国民族音乐,让学生们在兴趣中了解民族音乐、学习民族音乐。

三、美育感化,培养学生民族审美观与爱国情怀

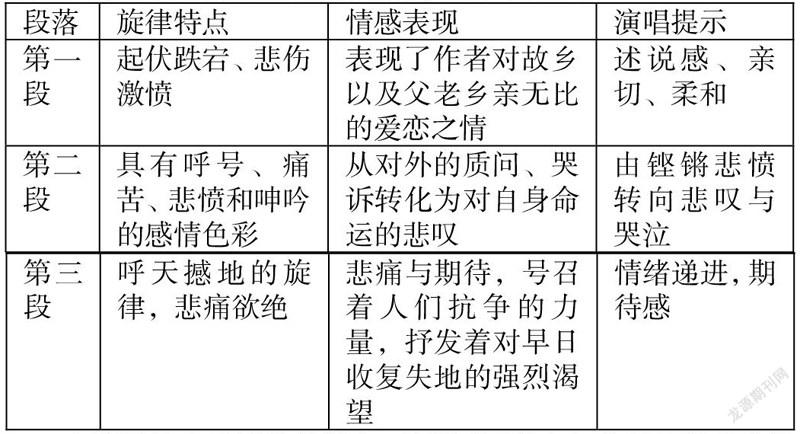

美育感化在学习民族音乐时显得格外重要,学习民族音乐知识与文化旨在培养学生民族审美观与爱国情怀,达到音乐课程标准中“立德树人”的要求。例如,在学习欣赏《松花江上》时,教师可以先介绍这首音乐作品的背景:在1931年9月18日,日本侵略军大举进攻中国东三省,在此背景下,张寒晖谱写了这首感人肺腑的独唱曲,以含着热泪的哭泣似的音调,唱出了悲愤交加的声音。他把自己的这首歌教给学生、群众演唱,“西安事变”爆发前后,西安城里已到处可以听到《松花江上》的歌声,并迅速传遍全国。通过具有悲剧色彩的背景铺垫,学生们在欣赏音乐作品时也会更加的投入情感。《松花江上》这首音乐作品共分为三段,每一段的情绪都不同,教师在教学过程中可以引导学生们体会这首音乐作品的情感,并且可以在课堂的最后选出三组学生来分别演唱展示这三段,在表演时要特别强调把音乐作品所体现的情感表现出来。以下是《松花江上》音乐作品中每一段的旋律特点、分别表现的情感内容以及演唱技巧提示:

在实际的音乐课堂教学中,教师可以列出与之相似的表格给到学生提示,让学生充分了解、认识到这首音乐作品所蕴含的饱满深刻的情感,同时还可以让学生自告奋勇的上台表现自己。我国的民族音乐中,有不少都是类似于《松花江上》这种具有深厚的民族爱国主义情感的,因此中小学生学习中国民族音乐或学习传统歌曲,最关键的地方便是要培育学生的民族审美观和爱国主义情感。教师需要引导学生由欣赏民族音乐转化为具备基础的民族审美意识,并且能够在这些民族音乐作品中感受到人民幸福安乐来之不易。

四、多维评价,让学生在评价过程中深化民族音乐知识

音乐教学的评价是在学习过程中对学生音乐素质、学习能力、学习效果、审美能力等给予的价值判断,是教学的重要环节。目前在音乐教育中的评价出现了重教育目标轻过程等现状,而我国的中学教育也处于由“知识本位”向“素养本位”转型阶段,學校教育的目标也不在于培养机械的“记忆者”,而在于培养自主的“思考者”,因此,转变音乐课的评价方式已势在必行。[2]在教学过程中,可以将单一的教师评价学生的方式改为学生小组内互评或者学生对学生的评价。例如,学习民族乐器时,可以将全班的学生分为几个小组,每节课快要结束时,每个小组派出一名学生上台进行乐器展示,展示完后可由组内的成员进行评价。这样的评价方式不仅锻炼了学生的表演能力,同时也能够提高学生的欣赏水平以及审美感知的能力,在学生互相评价的过程中、实践中深化民族音乐知识。除去民族乐器的技能考核之外,普通的民族音乐知识的考核不局限于笔试的内容。教师可以在学期开始之前发布拓展任务,让每个学生讲一讲自己心中的民族音乐或者是自己感兴趣的民族音乐知识,可以以小组为单位进行发表、展示。在学期课程过半以后开始进行演讲,同样也是学生之间的互相评价,不仅可以加深学生对民族音乐知识的理解,扩宽视野,同时可以锻炼每位学生的口才以及表述能力。

除去随堂的测验考核以外,期末考试占评价总成绩的二分之一,采用小组的方式考核,考验的是学生之间的相互合作的能力。考核的内容是有关民族音乐的,类型不受局限,可以是小组表演民族声乐曲目,也可以是小组组成一个小乐队展示民族器乐,还可以是创意的小节目等。多维评价使得音乐课堂的评价方式不再局限于笔试,评价方式更为灵活,考察的更多的是学生的实践能力和相互合作的能力,让学生们在实践的过程中能够深化理解民族音乐的内涵。

五、结语

本文主要从培养高中学生的审美感知能力出发,以审美感知来教育学生的高中民族音乐教学探索。文章主要提出了四种高中民族音乐教学的方式方法,它们的关系的层层递进的,通过情境创设、以生为本、美育感化以及多维评价四个方面,在引导学生学习民族音乐的同时培养学生的审美感知能力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.《普通高中音乐课程标准(2017年版)》[S].北京人民教育出版社,2017;

[2]白岩.核心素养视域下初中音乐审美感知的培养策略[J].吉林省教育学院学报,2020(3);

[3]张海霞.基于音乐学科核心素养的高中音乐教学初探[J].北方音乐,2019(6);

[4]资利萍.《普通高中音乐课程标准》(2017年版)学科核心素养产生的背景、释义分析及其课程实施[J].中国音乐,2018(9);

[5]朱咏北,王北海.新编音乐教育学[M].人民教育出版社

湖南省教育厅教改项目,项目编号:HNKCSZ-2020-0118,项目名称:“闻乐修德·融乐育人”——《中小学乐团编配》课程思政建设与研究。