新制度主义政治学的理论缘起、发展脉络与创新路径*

丁志刚 李天云

制度是政治的核心,制度分析是政治研究的主要路径。自亚里士多德以降,政治制度一直是政治学研究的主题,虽然在20世纪中期受行为主义的冲击出现了一个短暂的回落,但旋即又得到了政治学者的重视和青睐。20世纪70年代以来,国际学界开启了对旧制度主义和行为主义政治学的批判性反思,其中1984年《新制度主义:政治生活中的组织因素》1James G. March and Johan P. Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, American Political Science Review, vol. 3, 1984, pp. 734-749.一文的发表标志着新制度主义政治学开始勃兴。新制度主义政治学对行为主义政治学的“范式革命”推动了制度主义重新回归政治研究的舞台,同时在旧制度主义的基础上,该理论的规范性和成熟度大大提高。制度研究在经历了旧制度主义的赋魅和行为主义的袪魅之后,迎来了一个制度复魅的蓬勃发展期,一个短暂的回落非但没有导致制度研究的式微,反而带来了制度主义的实质复兴。随着理论的不断发展,新制度主义政治学已然成为21世纪政治学研究主流理论之一。作为一门年轻的学问,新制度主义政治学方兴未艾,但在国内尚未受到足够的重视,对其内部流派的理论阐释、前沿跟踪略显薄弱,理论整合的方向与路径也悬而待决。因此,对新制度主义政治学的理论缘起和发展脉络进行爬梳,并在此基础上明晰其创新发展的方向与路径,就成为新制度主义政治学理论发展的题中之义。

一、新制度主义政治学的理论缘起

理解新制度主义政治学兴起的理论背景,关键是要理解旧制度主义政治学的内生困境,厘清行为主义革命对于传统政治学研究的拓展及其局限,并清晰认识到新制度主义政治学本质上乃是对政治制度这一历史主题的回归。人与制度是政治研究的主要内容,行为主义政治学的发展对于张扬人的主体性具有革命性的意义,但批判传统制度分析路径并不能以牺牲制度为代价,而是应该在过度赋魅与适度袪魅之间寻求平衡。新制度主义政治学的兴起表明:长期来看,制度分析在政治学研究中不仅不会衰落,反而显得愈发重要,尤其是在第二次政治科学革命发生以来,“科技+制度”正在逐步取代“资本+强权”,成为政治学研究的新叙事,制度越来越成为全球治理与国家治理研究的关键议题。因此,实际上行为主义对旧制度主义的冲击,不仅没有削弱制度在政治研究中的重要性,反而为制度主义的实质发展与地位跃升提供了一个重要的历史契机。

(一)过度赋魅与旧制度主义政治学的衰落

旧制度主义政治学的内生困境是行为主义革命发生的重要起因。行为主义政治学的兴起,实际上就是为了突破旧制度主义政治学过度赋魅的窠臼和发展遭遇瓶颈的内在困境。客观而言,旧制度主义政治学主要存在以下三个方面的困境:

一是陷入二元化的逻辑窠臼,研究议题趋于窄化和内卷。旧制度主义政治学以二分法为逻辑起点,秉持典型的二元化思维逻辑,聚焦于高阶的宏观体制,表现出结构主义、整体主义、法律主义、历史主义与规范分析的特征,现今耳熟能详的“总统制—议会制”“联邦制—单一制”“两党制—多党制”“民主制—非民主制”等就是旧制度主义二分法世界观与方法论的直接产物,1曾毅:《把国家组织起来——旧制度主义政治学的“十字结构”政体理论》,《教学与研究》2014年第7期。这虽然孕育和潜藏了一些国家体制的“元理论”,但正如盖伊·彼得斯(B. Guy Peters)所言,旧制度主义政治学由于停留在“非理论”和“描述性”层面,并且忽视了许多“居间性”制度的研究,1[美]盖伊·彼得斯:《政治科学中的制度理论:“新制度主义”》(第二版),王向民、段红伟译,上海世纪出版社,2011年,第6~11页。其研究议题日渐趋于窄化,不可避免地走向了内卷。当然,虽然二分法的逻辑进路引致了种种困境,但是旧制度主义政治学客观上包含了现代主义或经验主义、正式制度或法律法规、观念论以及社会主义等诸多有益传统,这些传统实际上并未被彻底取代,而是以各种形式保留在新制度主义政治学的内部流派中,如美国的新制度主义各流派实际上秉持的就是现代主义或经验主义的传统。2参见R. A. W. 罗德斯、马雪松:《旧制度主义:政治科学中制度研究的诸传统》,《上海行政学院学报》2015年第4期。

二是认知取向上的过度赋魅与方法取向上的固化滞后。旧制度主义政治学聚焦和偏重宏观议题的静态的、描述性的规范分析,往往限于对政治系统的规则、权利及程序的细致描述,即描述性与建构性压倒了阐释性和实证性,而对于现实政治中兴起的利益集团、社会组织、政党政治等重要问题缺乏解释力;集中关注正式制度与法律体系,重政治制度形式轻实际政治过程,以演化论的保守观点强调制度的稳定性而忽略了制度的变迁性;聚焦特定制度的历史建构而轻视理论阐释,对于现实社会的政治变迁关注不够;停留于对政治价值的空洞论述层面,轻忽了微观层面政治参与的主体行为和价值偏好;充满道德哲学的思辨性却鲜有经验科学的含金量,不能够及时吸纳心理学、行为学的理论方法,停留于案例研究和小样本比较的水平。由于缺乏科学的研究方法和系统化的理论体系,微观与宏观之间发生了难以弥合的断裂,制度主义在行为主义的“反动”之中一度淡出了政治学研究的视野,制度在政治研究中经由过度赋魅进入过度袪魅之中,在政治学研究中逐步边缘化。3参见詹姆斯·马奇、约翰·奥尔森等:《新制度主义详述》,《国外理论动态》2010年第7期。

三是学科发展转型迷茫,制度研究进入阵痛期。现有对旧制度主义政治学的批判往往忽视了政治科学在发展初期的困境和迷茫,一味以新旧制度的截然割裂来标划范式的演进,实际上是失之偏颇的。1880—1920年是政治学科体系建设初期,旧制度主义政治学的研究对象主要是作为国家机构的政府和正式的政治制度,在理论层次上尚未发展出元理论和中层理论。在这一时期,政治学将正式制度研究作为理论生成和聚焦的主要路径,与其他学科和理论流派的融合发展不够,因而在行为主义革命发生时也就显得茫然失措。行为主义政治学在研究对象上从“政府和正式制度”拓展为“政治体系、非正式制度和政治行为”,在理论层次上发展出了“结构功能主义”的元理论和“利益集团、政治结构、政党、官僚、军队、民主化与稳定”等中层理论,相比于旧制度主义,极大地提高了方法论的科学性和理论化水平。4参见臧雷振、黄建军:《美国政治学研究方法发展现状及趋势——新世纪初的新争论、挑战与反思》,《政治学研究》2014年第4期因此,旧制度主义政治学的失势也就不难理解,而以“新制度主义”完全取代而非接续“旧制度主义”的呼声也就显得有失客观。

(二)极端袪魅与行为主义政治学短暂繁荣

面对旧制度主义政治学的内生困境,行为主义政治学兴起并经历了一个短暂的繁荣期,随后进入了“后行为主义时期”。表面上看,制度主义与行为主义此消彼长、起伏跌宕,而实际上政治学研究既无法忽视个体行为,也无法忽视制度结构,两者在实践上是互促互进的,只是并未呈现出线性式的发展轨迹。行为主义政治学对旧制度主义过度赋魅及其内卷进行了批驳,拓展了旧制度主义政治学,但是极端袪魅也使旧制度主义出现了一个短暂的回落,而“矫枉过正”的结果是,行为主义在短暂兴盛以后就出现没落并步入后行为主义时期,这再次推动了政治学研究的制度复兴。

一方面,行为主义政治学是对旧制度主义政治学的有益拓展。人与制度在政治学研究中须臾不可分离,旧制度主义由于上述种种原因,过分强调制度的重要性而忽视了作为制度主体的人的作用,人的自觉性、自主性甚至是主体性被遮蔽。行为主义政治学的兴起实际上意味着作为主体的人的复归,相较于旧制度主义政治学聚焦于政治系统的宏观“转换”而言,行为主义政治学更多关注政治系统的微观“输入”,强调以个体行为为分析单元、以统计方法为分析技术、以实证研究为理论依据,认为政治行为遵循“环境刺激需要—需要产生动机—决策确定目标—形成政治态度—引发政治行为”的逻辑链条,把政治行为这一系统输入当作制度系统运作的前提和基础。相较于旧制度主义而言,行为主义具有多个方面的进步:首先,在方法层面,行为主义使得政治学在方法探索上更加自觉,心理学、统计学等分析方法的引入为政治学的发展夯实了方法根基,弥补了政治学研究处于“非理论”和“描述性”的缺陷,方法支撑更加有力,理论深化更进一步;其次,在研究取向层面,在意识形态推动下区域研究和现代化理论大行其道,行为主义突破了传统静态的宏观制度研究窠臼,更加重视动态的过程分析和微观行为分析,试图以结构功能主义作为元理论来吸纳和分析社会行动者,行为—制度与微观—宏观之间的缝隙得到一定的弥合;1参见张春满:《重新思考比较政治学中的范式演进谱系》,《南开学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。最后,在学科成长层面,行为主义使得政治学研究能够汲取心理学、经济学、社会学、人类学等多个学科的理论资源,打破了学科局限导致的狭窄视野,推动多学科的交叉实际上为后行为主义和新制度主义的兴起积攒了学术资源、奠定了理论基础。

另一方面,由于行为主义存在多个方面的局限,因而在经历了约40年左右的短暂繁荣后随即就进入了后行为主义时期。首先,行为主义政治学对于旧制度主义进行了一定的拓展,但是存在矫枉过正的倾向;聚焦于微观议题而轻忽宏大议题,重视政治系统的输入而不关心政治系统如何转换,结构功能主义视政治决策过程为黑箱而缺乏相应的验证,体现出还原论和简化论色彩,逻辑实证主义作为哲学基础存在偏颇和缺陷。其次,行为主义政治学强调比较分析却轻视历史分析,拒绝与历史学理论相融合;重视实证方法却轻视规范方法,同时过分强调价值中立,显得过于理想化,本质上仍陷于“政治—行政”二分法窠臼;理论可检验性的严格要求、经验数据收集的困难与误差限制了政治学研究的领域拓展;行为主义政治学在宏观与微观之间依然存在明显的断裂,学科体系化程度不高。2[美]艾伦·C. 艾萨克:《政治学:范围与方法》,郑永年等译,浙江人民出版社,1987年,第33页。最后,由于对制度过度袪魅,行为主义经历了短暂繁荣之后进入了后行为主义时期。国家理论取代了结构功能主义成为元理论,正式政治制度重新成为政治学研究的焦点,国家—社会关系开始成为政治学研究的新主题,政治过程与政治变迁受到重视,比较分析与历史分析成为并驾齐驱的研究方法。尤其值得一提的是,与美国等国家民主输出与和平演变息息相关,威权类型和民主化、民主崩溃与转型等成为该时期政治学研究的主要中层理论,依附论、历史社会学等成为该时期理论生长的源泉。

(三)合理复魅与新制度主义政治学的勃兴

随着行为主义没落和后行为主义兴起,新制度主义开始孕育,并在第二次政治科学革命中不断拓展和壮大,制度复魅并成为21世纪政治学研究的主流之一。

一方面,新制度主义寓新于旧,合理扬弃旧制度主义,将旧制度主义的潜在价值作为新制度主义政治学发展的重要养分。首先,旧制度主义政治学实际上构成了政治学多源流研究的传统,从旧制度主义到行为主义,在学科资源上呈现出从历史学、哲学、法学到心理学、统计学、人类学的演进轨迹;行为主义的没落和后行为主义的兴起在学科资源上又呈现出从心理学、统计学、人类学到社会学尤其是历史社会学、现代化理论尤其是依附论以及马克思主义理论等的演进轨迹;而随着20世纪90年代开启第二次政治科学革命以来,新制度主义政治学可资借鉴的学科资源和理论方法更加多元化,但根本上来讲离不开旧制度主义学术资源和分析途径,以新代旧、无视传统的线性思维显然是不合时宜的。其次,当下制度分析范式越来越重要,并呈现出多学科多领域交叉发展、交织演化的特征,包含取向各异的研究传统与理论方法;因此,持续推动新制度主义的发展就使得学者开始重新重视旧制度主义的结构、历史和脉络,开始不断挖掘旧制度主义政治学蕴藏的理论价值,“在凝练核心议题、形成身份标识、构建理论逻辑的过程中展示了新旧对比及新陈代谢的叙事特征。”1马雪松:《超越新与旧:新制度主义政治学的传统渊源与演进脉络》,《理论探索》2019年第2期。再次,新制度主义政治学既不能一味求新而牺牲学科发展的养分,也不能拒绝限制、一味谋求超越,应认识到旧制度主义“仍然焕发着活力”,而在一些问题的解决上,“新制度主义的制度没有足够的因果实质和足够的特征差异来解释这些现象。”2Arthur Stinchcombe, On the Virtues of Old Institutionalism, Annual Review of Sociology, vol. 1, 1997, pp. 1-18.因此,对旧制度主义政治学合理扬弃逐渐成为共识。

另一方面,新制度主义革故鼎新、脱颖而出成为后行为主义后期政治学发展的鲜明旗帜,成为21世纪政治学研究的主要范式之一,并呈现出不断拓展的趋势。首先,1984年《新制度主义:政治生活中的组织因素》一文的发表将组织分析引入制度研究中,客观上推动了历史社会学、新国家主义、理性选择理论、博弈论、比较政治经济学各流派学者对新制度主义的认同,新制度主义正式登场。同时将化约主义、情境主义、功利主义、工具主义、功能主义等概括为行为主义与理性选择取代旧制度主义的后果和缺陷,为新制度主义的勃兴积累了足够的理论势能。3James G. March and Johan P. Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, American Political Science Review, vol. 3, 1984, pp. 734-749.随后理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义等经典流派相继兴起,新制度主义政治学呈现出欣欣向荣的局面。1参见何俊志:《新制度主义政治学的流派划分与分析走向》,《国外社会科学》2004年第2期。20世纪90年代以来,新制度主义政治学进入蓬勃发展的黄金时期。其中,彼得·A. 霍尔(Peter A. Hall)和罗斯玛丽·C. R. 泰勒(Rosemary C. R. Taylor)在1996年发表的《政治科学与三种新制度主义》一文对历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义进行了系统回溯和比较,成为划分新制度主义内部流派的权威文献,为新制度主义的进一步发展指明了方向。2Peter A. Hall and Rosemary C. R. Taylor, Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies, vol. 4,1996, pp. 936-957.进入21世纪,新制度主义政治学又发展出了观念制度主义、话语制度主义以及修辞制度主义等新兴流派,在发展演进中越来越呈现出多重焦点、层次分化与领域延展的特征,在议题的深化、理论的建构与方法的凝练方面也取得了重要进展,新制度主义政治学正不断发展成为政治学研究的主流理论。

二、新制度主义政治学的发展脉络

从发展脉络来看,新制度主义政治学并不是作为一个完美无缺的整体出现的,更多的只是一面凝聚共识的旗帜,其内部流派纷呈,相互之间既有共识也有分歧、既有交叠也有差异,因而既蕴含分化分散的张力也积蓄了交融交汇的动力。近40年来,新制度主义政治学呈现出经典流派深化发展与新兴流派拓展创新的演进趋势。

(一)新制度主义政治学的经典流派

目前,关于新制度主义政治学的研究主要围绕霍尔和泰勒提出的“三路径”为核心并进行适当的拓展,三种经典流派在深化发展中不断走向成熟,理论运用领域也不断扩大,并且三种理论的进路呈现出互补和交汇的倾向。

一是理性选择制度主义持续深化发展。理性选择制度主义起源于对美国国会的研究,解释国会规则与立法者理性行为之间的矛盾是其理论出发点,采取政治经济学的分析方法,基于理性人假设,偏重利益和微观计算,形成了以行动者为中心的“算计”路径,是理性选择理论与制度分析有机结合的产物。3参见唐兴军、齐卫平:《政治学中的制度理论综述:范式与变迁》,《社会科学》2013年第6期。首先,在价值取向上,理性选择制度主义从对民主发展的困境进行反思与倡导市场化,转向对政治过程和政治制度进行研究。其次,在方法选择上,作为新实证主义政治学的代表,遵循理性选择理论的典型假设,摒弃了行为主义政治学价值中立的臆想,并从聚焦微观主体的行为分析转向侧重偏好、权力、观念等的行为—制度互动分析,打破了宏观与微观对立的局限。4Daniel Diermeier, Institutionalism and the Normative Study of Politics: From Rational Choice to Behavioralism, The Good Society, vol. 1, 2015, pp. 15-24.再次,在研究视域上,将情感等非理性因素逐步纳入分析视野,通过放松严格的理性假设来加强对不确定性条件和非完备信息的研究,研究视域得到拓展,并逐步与历史制度主义发生交汇。再其次,在基本特征上,从理性人假设出发形成了一套经典的推演逻辑,将政治看作集体行动的困境,强调策略性行为在达成政治结果中的决定性作用,假定行动者为实现自己的价值而创设出制度,认为制度作为一种“策略背景”约束和助益人的同时,人对制度也具有形塑作用。道格拉斯·C. 诺斯(Douglass C. North)和埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor“Lin” Ostrom)等是理性选择制度主义的主要代表人物,从他们的代表性著作《制度、制度变迁与经济绩效》1[美]道格拉斯·C 诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,杭行译,格致出版社,2014年。和《公共事务的治理之道:集体行动制度的演进》2[美]埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事务的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海译文出版社,2012年。不难看出,制度经济学实际上成为制度政治学发展的重要资源,同时,制度经济学与制度政治学的界限越来越模糊。

二是社会学制度主义持续深化发展。社会学制度主义路径与理性选择制度主义路径在人性假设上具有明显的差异,社会学制度主义以“社会人”来替代“理性经济人”,对传统组织理论忽视文化的缺陷进行了批判,提出了“社会适宜性逻辑”,将文化视为制度,以文化对行动者的建构为进路,实际上是一种强调意义体系的“文化”路径。3段宇波:《新制度主义政治学理论研究述评》,《比较政治学研究》2014年第2期。首先,在制度界定上,社会学制度主义将非正式制度和文化纳入制度分析框架,认为制度不仅包括正式的规范、规则、程序,还包括象征系统、认知模式和道德模板等。与制度—文化互相投射的观点不同,更倾向于将文化本身也界定为制度。其次,在制度作用上,社会学制度主义认为制度不仅具有约束作用,还有教化与塑造作用;认为要发挥组织文化对人的教育和塑造作用,主张人是满意的人而非利益最大化实现者,强调在“社会适宜性逻辑”指导下平衡行动效率与社会合法性之间的张力。4Walter J. M. Kickert and Frans-Bauke van der Meer, Small, Slow, and Gradual Reform: What can Historical Institutionalism Teach us? International Journal of Public Administration, vol. 8, 2015, pp. 475-485.最后,在制度变迁上,认为新制度的形成往往需要从既有制度世界中借用模板而反对有目标地、理性地设计制度,主张制度变迁是个体对文化、价值理念和制度环境等认知性框架获得充分认同进而内化后形成的制度化产物,强调规范的整合性和制度认同的作用。詹姆斯·G. 马奇(James G. March)、约翰·P. 奥尔森(Johan P. Olsen)以及W. 理查德·斯科特(W. Richard Scott)等是社会学制度主义的主要代表人物,他们的代表性的著作有《重新发现制度:政治的组织基础》5[美]詹姆斯·马奇、[挪威]约翰·奥尔森:《重新发现制度:政治的组织基础》,生活·读书·新知三联书店,2011年。和《制度与组织——思想观念、利益偏好与身份认同》6[美]W. 理查德·斯科特:《制度与组织——思想观念、利益偏好与身份认同》,姚伟等译,中国人民大学出版社,2020年。。不难看出,社会学组织理论实际上构成了社会学制度主义的发展基础,社会学制度主义兴起意味着政治研究中的“组织回归”。

三是历史制度主义持续深化发展。历史制度主义是以旧制度主义、结构功能主义、国家理论、政治学集团理论等为渊源发展起来的。从某种意义上讲,它是理性选择制度主义与社会学制度主义的折中产物,当然乐观者认为其是作为“计算途径”与“文化途径”的“理论整合者”而出现的。近年来的研究则表明,历史制度主义在三个流派中居于折中的位置,历史制度主义相较于能动性而言更关注结构,在宏观与微观之间寻求平衡但更偏重宏观,同时关注利益与观念的影响但更强调利益,形成了一种追求静态平衡“折中”路径。1M. D. Aspinwall and G. Schneider, Same Menu, Separate Tables: The Institutionalist Turn in Political Science and the Study of European Integration, European Journal of Political Research, vol. 1, 2000, pp. 1-36.首先,在制度运行上,重视关键后果的结构前提,强调权力在不同集团之间不对称分配对制度运作的影响,突出宪法、国家结构、政策网络等在塑造政治结果方面的作用;重视历史进程的时间序列,认为集体行动者以及制度都在历史地发展着并且塑造着利益表达,重视观念、利益、立场对制度行动者偏好的影响。其次,在制度起源上,既强调精英人士在制度创设中的重要作用,也关切社会团体、草根组织等对政府行动的影响,以“国家—社会输入—输出”的互动机制来理解社会动员与制度发展的耦合关系。最后,在制度变迁上,注重长时段下制度的生存能力及其产生的广泛影响,以路径依赖为主导范式,并与理性选择制度主义的博弈均衡相结合,形成了一套内生变迁与渐进变迁相结合的逻辑体系,而制度与行为的不对称作用又对制度变迁的意外后果提供了有力的解释。

(二)新制度主义政治学的新兴流派

进入21世纪以来,新制度主义进一步深化发展,并积极汲取了语言学等学科的前沿成果,相继提出了观念制度主义、话语制度主义、修辞制度主义,并被统辖于建构制度主义之中。新兴的建构制度主义以观念、话语、修辞为核心,在制度创设、实施和变迁的因果逻辑基础上更重视制度的建构逻辑,尤其注重对制度文本规则的微观研究,遵循建构主义的“观念”路径。2Stephen Bell, Do We Really Need a New Constructivist Institutionalism to Explain Institutional Change, British Journal of Political Science, vol. 4, 2011, pp. 883-906.近年来,社会理论、分析哲学和国际关系理论为建构制度主义的持续演进发展提供了充足的灵感和素材,建构制度主义以其问题意识和现实关切为动力已经开始撼动经典流派三足鼎立的局面,发展为不得不加以重视的流派。

一是观念制度主义不断拓展创新。观念制度主义遵循“观念+制度”的研究路径。从新制度主义政治学的角度来看,观念制度主义契合了政治科学的观念研究传统,并且有助于在建构主义和观念研究转向趋势下同言语行为理论、实用主义、社会建构理论等保持亲密联系。观念制度主义的出场,一方面是因为,三种经典流派不同程度地运用观念分析制度来克服自身发展的局限性,以稀释制度研究中的静态和决定论,同时发挥观念在分析制度与利益上的诠释优势和观念向政策施加的因果效应;另一方面,新制度主义在分析新自由主义时发生了观念的规模性交汇,由此将观念在制度分析中的作用凸显了出来。3参见马雪松:《社会科学中的新制度主义政治学:一项学科史考察》,《比较政治学研究》2018年第1期。在理论贡献上,观念制度主义兼具因果逻辑和建构逻辑,揭示了观念效果取决于情境适配程度和表述的恰当与否,并且通过引入建构逻辑和动态分析扩展了制度研究视角,缓和了新制度主义政治学过度倾向于结构而轻忽能动性的趋势。

二是话语制度主义不断拓展创新。话语制度主义遵循“话语+制度”的研究路径。话语制度主义与观念制度主义具有内容交汇,但是观念能力并不等同于话语能力,观念制度主义无法兼容话语制度主义,但话语制度主义的分析对象则包括观念和话语,因此,观念制度主义也常常与话语制度主义混为一谈。然而,观念并不等同于话语,话语制度主义更加强调动态性和建构性,在降低制度结构与能动性关系内在张力方面有利于克服观念制度主义的固有缺陷。话语制度主义认为制度并不完全是外在结构,相反认为制度经由话语建构而成,“既是约束行动者的心智及行为结构,又是行动者运用心智及行为创设和改变的建构物”,1Vivien A. Schmidt, A Curious Constructionism: A Response to Professor Bell, British Journal of Political Science, vol. 3,2012, pp. 705-713.社会实践本质上发挥着对话语的表述与论辩功能,“行动的信息经由文本携带而广泛传布并最终影响其他行动。”2Nelson Phillips, Thomas B. Lawrence and Cynthia Hardy, Discourse and Institutions, Academy of Management Review,vol. 4, 2004, pp. 635-652.话语制度主义不仅丰富了观念制度主义的内容分析,而且为内生性制度变迁提供了解释的更多可能性。然而,对观念和话语的重视也可能会导致对现实政治中的权力与地位、文化与历史的忽视,过于重视沟通逻辑可能会造成对经典流派的忽视。

三是修辞制度主义不断拓展创新。修辞制度主义遵循“修辞+制度”的研究路径。修辞制度主义由小桑迪·爱德华·格林(Sandy Edward Green Jr)和李媛(Yuan Li)在马茨·阿尔维森(Mats Alvesson)的组织修辞理论基础上发展而来。他们认为阿尔维森于1993年发表的《组织修辞:知识密集型企业与模棱两可的斗争》3Mats Alvesson, Knowledge-intensive Firms and the Struggle with Ambiguity, Academy of Management Studies, vol. 6,1993, pp. 997-1015.一文已然指出,在一个模糊的、修辞的世界里,知识实际上是作为一种制度化的神话和理性的替代品运作,这启发和开创了一个最有前途和可成长的制度研究领域:修辞制度主义。因而,两人于2011年正式提出了“修辞制度主义”,并以社会心理学和社会语言学为主要工具,从话语分析、比喻分析、叙事分析、框架分析来“说明符号实践的策略运用如何对能动性产生使动性和约束性效应”。4Sandy Edward Green Jr and Yuan Li, Rhetorical Institutionalism: Language, Agency, and Structure in Institutional Theory since Alvesson 1993, Journal of Management Studies, vol. 7, 2011, pp. 1662-1697.修辞制度主义实际上是对观念制度主义和话语制度主义的进一步补充,也就是说,观念和话语并不会自动实现对制度的建构,而是需要借助比喻、叙事、框架等修辞工具来持续发挥效用,以期在观念和话语制度主义的基础上发挥“修辞效应”,但观念、话语与制度之间如何融会贯通仍有待发展。修辞制度主义已经开始得到运用,例如费迪·德维尔(Ferdi De Ville)在《WTO阴影下的欧盟监管政治:WTO规则作为参考和修辞手段》一文中就从修辞制度主义的视角对WTO影响下的欧洲监管政治进行了分析。5Ferdi De Ville, European Union Regulatory Politics in the Shadow of the WTO: WTO Rules as Frame of Reference and Rhetorical Device, Journal of European Public Policy, vol. 5, 2012, pp. 700-718.

(三)新制度主义政治学的流派前沿

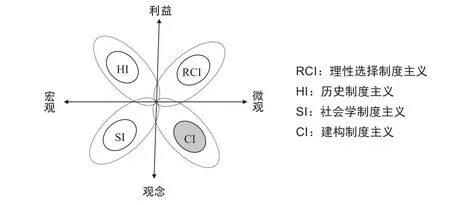

总体上看,上述四个流派实际上体现出的是新制度主义政治学的不同面向,具有不同的侧重点。历史制度主义偏重“宏观—利益”叙事,秉持折中主义的研究态度,展现出整合理性选择制度主义和社会学制度主义的雄心,是一种折中路径;理性选择制度主义偏重“微观—利益”叙事,在理性人假设基础上追求个人利益最大化,是一种基于方法论个人主义的计算路径;社会学制度主义偏重“宏观—观念(文化)”叙事,强调文化作为一种制度对人的塑造与影响,是一种文化路径;建构制度主义则强调研究制度本身的重要性,偏重“微观—观念(理念)”叙事,强调理念与制度的互动,体现出明显的建构主义特征,是一种观念或语言路径。借鉴奥菲欧·菲奥雷托斯(Orfeo Fioretos)等国外学者提出的“宏观的—微观的”和“物质的—认知的”二维连续体分析框架,1参见奥菲欧·菲奥雷托斯等:《政治学中的历史制度主义》,《国外理论动态》2020年第2期。可以对新制度主义政治学进行流派校准和前沿分析(见图1)。实际上,四个流派在发展中已经呈现出相互交融的特征,尤其是学派前沿地带已经呈现出交汇融通的良性发展趋势。

图1. 新制度主义政治学的流派校准与前沿分析

三、新制度主义政治学的创新路径

新制度主义政治学在理论建构和方法更新过程中,呈现出多学科分化组合和多领域交叉合并的发展特征及碎片化的演进轨迹。近年来,新制度主义的经典流派之间、新兴流派之间以及经典流派与新兴流派之间的整合显得愈发重要。虽然新制度主义面临流派分化的问题,但研究的对象都是制度,且研究的基本主题都是围绕制度展开的,理论起点或研究方法的差异虽然对理论整合形成了一定的压力,但在逻辑上并不能成为理论整合的最大障碍。不断推进流派整合和本土化发展,已成为新制度主义政治学创新发展的内在要求。

(一)从分流走向合流:新制度主义政治学的流派整合

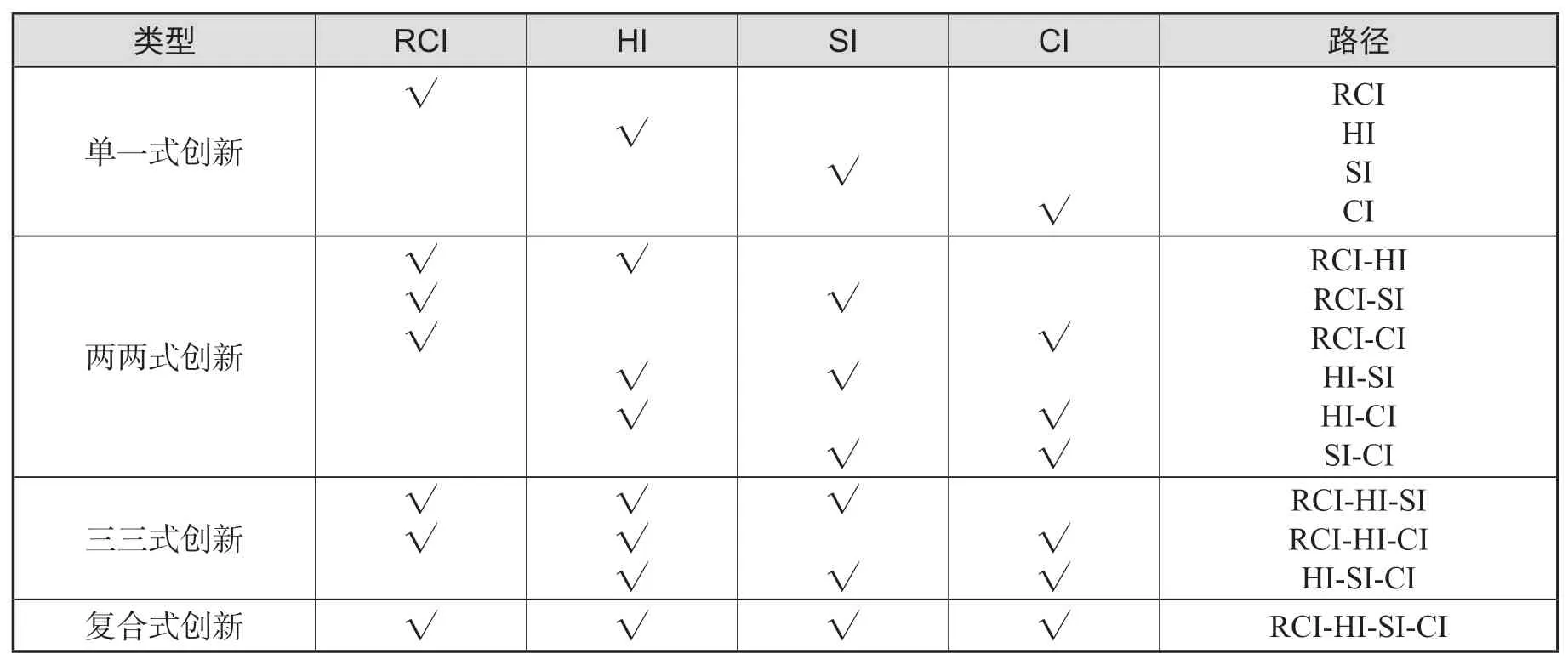

在对新制度主义政治学的四个流派进行前沿分析和理论校准的基础上,不难发现,新制度主义政治学正处于蓬勃发展之中,还具有很大的理论生长空间。这既表现为各流派之间内部的交汇交流,也表现在整个新制度主义政治学的不断向外拓展,而内部的交汇交流又成为不断向外拓展的基础和动力。就其内部组合创新而言,一共可以形成4种创新类型和14条创新路径(见表1)。

表1. 新制度主义政治学流派创新整合的类型与路径分析

一是沿着原有路径深化发展的单一式创新,即理性选择制度主义(RCI)、历史制度主义(HI)、社会学制度主义(SI)以及建构制度主义(CI)沿着各自已有的方向拓展,这对于新制度主义政治学的进一步深化发展具有重要意义,但就流派整合而言作用有限。

二是从原有路径突破出来,经交互组合形成两两式创新。目前,理性选择制度主义—历史制度主义(RCI-HI)、理性选择制度主义—社会学制度主义(RCI-SI)以及历史制度主义—社会学制度主义(HI-SI)三种整合创新路径已经取得了明显成效,正处于如火如荼的发展之中,不断推动着新制度主义政治学向前发展。由于经典流派与新兴流派之间呈现出明显的阶段递进特征,且建构制度主义政治学尚处于勃兴之中,理性选择制度主义—建构制度主义(RCI-CI)、历史制度主义—建构制度主义(HI-CI)、社会学制度主义—建构制度主义(SI-CI)三种整合路径尚处于发展初期,具有很大的拓展潜力,但相互之间融合发展的任务也十分艰巨。

三是由于新兴流派撼动了经典流派三足鼎立的局面,多个流派的交汇交流使得新制度主义政治学呈现出交互式的三三式创新。其中,对于理性选择制度主义—历史制度主义—社会学制度主义(RCI-HI-SI)的路径整合,学界已经做出了诸多努力,但是目前成效并不十分突出,传统三足鼎立的格局在此意义上依然较为稳固。而对于理性选择制度主义—历史制度主义—建构制度主义(RCI-HI-CI)、历史制度主义—社会学制度主义—建构制度主义(HI-SI-CI)两条整合路径的研究则相对较少,蕴藏着理论创新和方法更新的丰富价值,建构制度主义的兴起为打破传统格局创造了更多可能性,这或将成为推动新制度主义流派创新的重要突破口。

四是较为理想化的复合式创新,其创新路径为理性选择制度主义—历史制度主义—社会学制度主义—建构制度主义(RCI-HI-SI-CI)的一体化发展。目前,学界从复合式创新路径来推动新制度主义发展的研究还较为少见,遵循这一路径的理想状态是:首先对四种流派的交汇地带进行整合,进而向外拓展,实现对四个流派的总体整合,形成一个统一的制度流派。同时,还包括:作为整体的新制度主义政治学不断向外拓展,发展形成新的流派和研究路径。内部融合创新和外部不断拓展共同构成了新制度主义政治学的发展前沿和创新整合的总体图景,这为新制度主义政治学交汇与整合提供了可行的理论方案。

(二)从引介转向创新:新制度主义政治学的中国机遇

总的来看,中国制度政治学的发展具有实践和理论双重机遇,充满了理论发展与实践创新的可能性,在借鉴新制度主义政治学的基础上建立制度政治学研究的中国学派具有较好的理论前景。从实践上看,改革开放以来,中国开始走向制度化治理,因而新制度主义经济学、新制度主义政治学随之传入中国,在国内学术界得到了拓展运用,展现出了新制度主义政治学在中国发展的可能性。1杨光斌:《新制度主义政治学在中国的发展》,《教学与研究》2005年第1期。党的十八届三中全会尤其是十九界四中全会以来,国家制度、体制与机制等成为国家治理的重点内容,国家治理研究迎来新一轮“制度转向”。如何将制度优势转化为治理效能、如何通过增加制度禀赋来为国家治理效能得到新提升提供强劲的制度动力,也即在国家制度化治理中如何更好推进国家治理现代化已成为亟待解决的实践难题,这为新制度主义政治学的发展提供了难得的历史机遇和实践场域。从理论上看,新制度主义政治学在为中国的国家治理提供有益学理补充的同时,在学科发展上也有利于推动中国制度政治学的发展,进而为本土兴起的历史政治学、田野政治学提供学理资源。更为重要的是,中国的国家治理将为新制度主义政治学的创新发展和理论生长提供难得机遇。中国目前仍处于对新制度主义政治学的引介之中,尚未形成明显的流派本位,故而中国的制度学派仍有可能突破对新制度主义政治学流派的内部割裂,实现对新制度主义政治学各流派的创新整合,进而形成制度政治学研究的中国学派。