吴兴中:一张老照片 承载70年的思念

• 燕达养老企划部 供稿

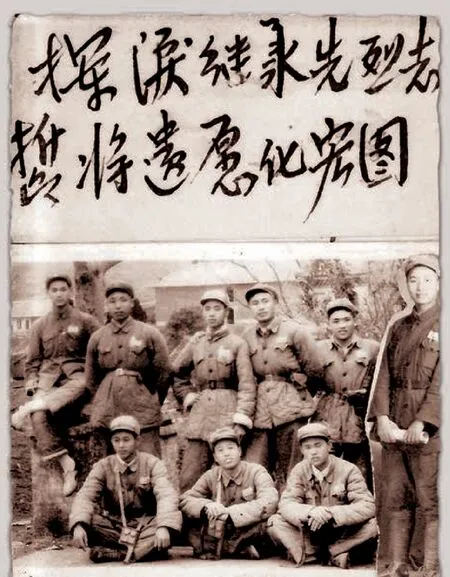

吴兴中(后排右二)与战友的珍贵合影

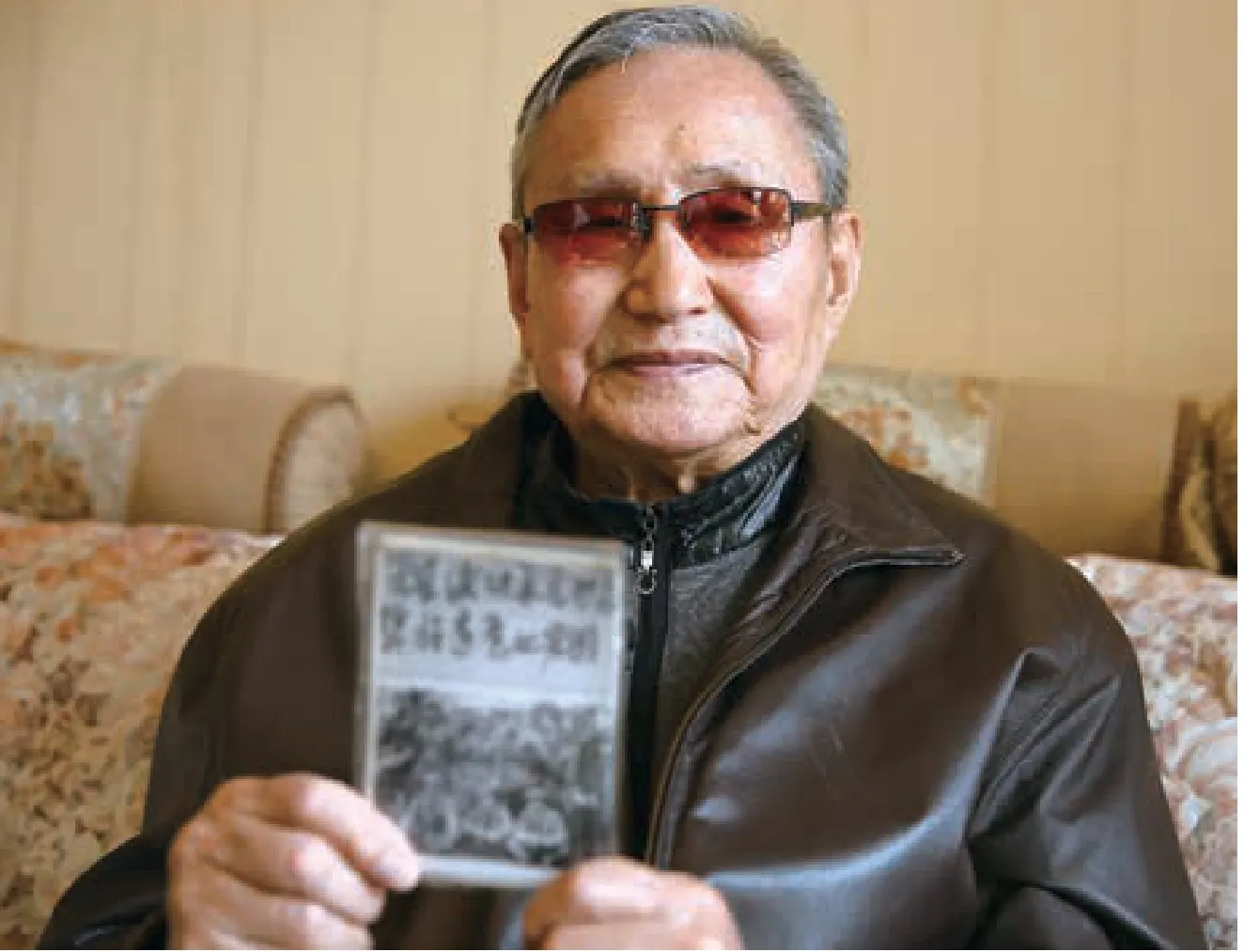

91岁的吴兴中,有一件特殊的夹克,贴近胸口的位置,设计了一个内侧口袋,只放一张黑白老照片。他说,这个口袋是离心脏最近的地方,他永远要把那张照片放在自己的心上。

这张老照片的拍摄时间是1949年9月,后排右数第二个战士就是他,跟他一起合影的,是共同参加同年10月我国东南沿海一场战役的战友。自那场战役打响,照片上除他之外的7名战士作为第一梯队冲锋陷阵,全部壮烈牺牲。为了纪念他们,从那时开始,吴兴中每天都会将这张照片随身带在身上,穿夹克的时候就放在暗兜里,身上没兜的时候就放在公文包里,他去哪儿,照片就去哪儿。

1930年,吴兴中出生在了鱼米之乡浙江嘉兴的一个普通家庭。十几岁时,吴兴中来到浙江湖州上中学。之后辗转到了上海,1949年,在地下党的介绍下,刚满19岁的吴兴中加入了当时的人民保安队,正式成为了地下党组织的一员。1949年5月27日,上海市正式解放。吴兴中在同学介绍下正式参军。

吴兴中在苏州正式参军之后,被分配到了当时所在部队的政治部保卫部。1949年9月的一个晚上,上级突然通知他:“晚上有任务,你赶紧收拾收拾出发。”当天晚上,吴兴中乘着夜色,跟着七八个战友一道出发。经历了一天一夜的长途奔波,抵达了一个紧挨东南沿海的小村子。根据作战部署,在这个小村庄东南方向10公里外,有一座小岛,国民党已在岛上设防,有军队驻守,而解放军计划在十几天后“拿下”这座小岛。当时的人民解放军缺乏海战经验,又没有飞机大炮、军舰,只能靠向村民征集来的船只渡海作战,划船和游泳成为战前训练的重要内容。战斗即将打响,吴兴中作为一个在水系发达的地方长大的南方孩子,最擅长的就是游泳。吴兴中跟同吃同住的战友们熟悉起来了,在一次训练间歇,正巧负责宣传的战士扛着照相机走过他们,包括吴兴中在内的8个战友,赶紧摆好姿势,整理一下有些褶皱的军服,看着镜头,拍下了这一张珍贵的合影。

1949年10月24日晚,吴兴中所在作战部队的上级下达了登岛命令。大约晚上7点多,三个团、9000多名战士在岸边集结完毕,即将投入战斗。面对一场即将打响的战斗,吴兴中和战友们极度兴奋,都争先恐后地上船,吴兴中作为一名侦察保卫队员,他的主要任务是对俘虏进行审问,向他们获取信息。他们只能作为第二梯队的战士,暂时按兵不动,等待第一梯队的战士押回俘虏,开展审讯工作。

在战斗结束之后,吴兴中才得以了解这场战斗的全过程。晚上7点多开始,三个团的战士乘船向小岛出发,第二天凌晨1点多左右,船只陆续抵达小岛。随着一声炮响,解放军陆续登岛,有的战士甚至等不及船只靠岸,自己就跳入海里,在齐胸的海水里,扛着机枪往岸上冲。但遭到了对方的猛烈轰击,直到第二天天亮的时候,在岸边翘首以盼的吴兴中也没有等到返回的船只,隔海空望,搓手跺脚干着急。在等待的过程中,吴兴中曾经听到前线报话员与指挥部的对话,报话员说战场上敌人增兵我方伤亡很大,希望后援部队前来支援。然而,回望身后,所有渡船已被国民党飞机炸毁,后援部队虽然早已集结完毕,但是因为前方没有船只归来,第二梯队的战士们无法渡海。

吴兴中老人近照

发生战争的小岛距离指挥部只有10公里左右的距离,寂静的夜空下,站在岸边的吴兴中能听到岛上枪炮的声响。回想起战士们出发前的场景,吴兴中心里如刀割般的疼痛。“战士们出发的时候,被子都叠得整整齐齐的,自己的包裹和家当也都放在宿舍里,心里想的都是很快就乘胜归来。炊事班也计划着等战士们回来,给他们准备好吃的庆祝。”结果又等了两天,一只船都没有回来。出战时,每人只带上三天干粮和弹药。

到了第三天,枪声炮声渐渐弱了下来,报话员回传了一段声音,每每回想起这段话,吴兴中的鼻子就会发酸,泪水在眼眶里打转。“肖军长,我们不能再见面了,告别了。”最后三个字刚刚说完,报话机里突然响起“啪”的爆炸声,就一点儿声音也没有了。这场战役当中,很多战友都牺牲了,吴兴中能留下的,就只有那一张练兵时偶然拍下的合影。

吴兴中每每想起,就泪流满面。他说:新中国的建立,倾注了多少人的生命和鲜血。如果青春再来一次,他依然会选择回到19岁,拿起那顶军帽、扛起那把钢枪,头也不回地冲向战场……