澳大利亚在建极地科考破冰船“努伊娜”号综合介绍

孔宪才,尹 宏,刘志兵,封 婧,姜秋富

(1. 中国科学院海洋研究所,山东青岛 266071;2. 中国船舶及海洋工程设计研究院,上海 200011)

0 引言

澳大利亚紧邻南极洲,也是最早开展南极科学考察的国家之一,在南极科学考察中占有重要的地位。澳大利亚在南极洲有3个全年运转的研究站,在次南极的麦考瑞岛上有1个研究站,开展几十个极地科学研究项目,目前由1989年下水的“南极光”(Aurora Australis)号极地科考破冰船(图1)提供补给。

图1 澳大利亚南极研究站和提供服务的“南极光”号科学考察船

考虑到“南极光”号极地科考破冰船的使用寿命、船舶功能、投送能力、科考能力等诸多因素,2013年澳大利亚国家能源和环境部南极局发起了新建极地研究和破冰船的项目的社会征集。为巩固澳大利亚在南极的科考地位并保持南极研究持续领先,2016年4月28日澳大利亚发布了新的《南极战略以及20年行动计划》。政府拨款5.29亿澳元建造一艘新型极地科考破冰船,于2020年取代运营30余年的“南极光”号极地科考破冰船,支撑南极科考站运转,负责南大洋渔业和生态系统等的海洋调查等工作。新造极地科考破冰船取名为“努伊娜”号(Nuyina)(图2),它来自于澳大利亚塔斯马尼亚原住民的土著语言,意思为“南极之光”。

图2 “努伊娜”号极地科考破冰船概念图

建成后的“努伊娜”号极地科考破冰船将是澳大利亚南极和次南极站的主要生命线,也是澳大利亚南极和南大洋科学研究的中心平台。与“南极光”号相比,它更快、更大、更强、更持久。“努伊娜”号极地科考破冰船将提供一个最先进的平台,用于在海冰和开放水域开展多学科科学研究。它能在多级海况下向南极和亚南极站大批量运送人员、货物和设备;在9级海况(14 m有效浪高)、风速达蒲福 12级(飓风)、气温为−30 ℃~−45 ℃、水温为−2 ℃~32 ℃情况下安全生存。

该船由丹麦克纳伊∙汉森船舶设计公司(Knud E.Hansen A/S)进行概念设计,荷兰达门舍尔德皇家海军造船厂(Damen Schelde Naval Shipbuilding)进行详细设计和项目管理,罗马尼亚达门加拉茨造船厂(Damen Shipyard Galati)进行建造和设备安装。船舶于2017年6月11日开始建造,预计于2020年—2021年交付并投入使用。

1 船舶规范

“努伊娜”号极地科考破冰船侧视图见图3。船舶总长为160.3 m;船宽(最大)为25.6 m;最大吃水为9.3 m;排水量为25 500 t;破冰能力为航速3 kn破冰1.65 m;经济航速为12 kn;最大航速为16+ kn;续航力>16 000 n mile;自持力为90 d;货油量为1 900 000 L / 1 671 t;集装箱装载能力为96 TEU;载货量为1 200 t;乘客为117人;船员为32 人。

图3 “努伊娜”号极地科考破冰船侧视图

“努伊娜”号极地科考破冰船装配有2台推进柴油机(2×9 600 kW)和2 台推进电机(2×3 700 kW),总推进功率达2.66 MW。破冰工况或巡航时,采用2台柴油机推进;考察作业时,采用2台推进电机推进,以较少噪声干扰提高探测精确度。

“努伊娜”号极地科考破冰船配置的2台可调螺距螺旋桨,同2台艏侧推、2台尾侧推协调工作的动力定位功能,大大提高了船舶的机动操控性能。

“努伊娜”号极地科考破冰船以12 kn的有效巡航速度航行,在开阔水域的最大持续航速为16 kn;可以连续3 kn的航速在厚度为1.65 m的冰层上破冰航行;船舶可装载1 200 t的固体货物(主要包括集装箱和散货),以及1 900 000 L散装液体货物(用于南极工作站工作的特殊燃料油等);船舶支持长达90 d的航行,包括在南极地区停留长达80 d的能力;可为117名乘员和32名船员提供包括专业医疗设施在内的现代化医疗服务;船舶海上运营符合高标准的环保要求。

图4 “努伊娜”号极地科考破冰船主要考察设备和能力

该船能够进行多学科海洋调查和并行的科学操作,支持多种样品和数据的采集接收和现场处理能力,包括海底、海冰、海洋生命和大气等多维研究能力;船舶具有动态可控的固定和便携式工作空间,拥有500 m的实验空间用以支持科学考察工作;可使用一系列水上、冰上和空中运输工具将人员、设备和货物从船上转移到南极站点,包括操作和支持4架轻型直升机或2架中型直升机的能力。船舶具有的众多海上投送手段,极大地满足了人员、设备和物资等的双向投送。

2 科学考察能力

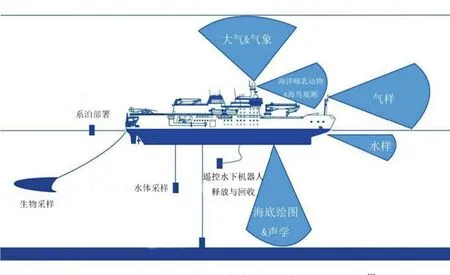

“努伊娜”号极地科考破冰船是“三合一”船舶的典型代表,具有强大的破冰能力和补给能力,是澳大利亚南极和南大洋海洋科学研究的移动平台,具备大气、海冰、海洋水体和海底的综合立体探测研究能力(图5)。

图5 “努伊娜”号极地科考破冰船立体探测能力示意图[9]

2.1 船底声学探测设备

“努伊娜”号极地科考破冰船配备了一整套声学仪器设备(图6),可进行水中生命(生物量)的观察和测量以及绘制海底和大陆架地图等,这些声学设备将根据使用要求安装在船体底部和位于船舯的2个升降鳍板上。其中安装在船舶底部的全海深多波束,可以在深达11 000 m海底的走航调查中绘制出一条25 km宽的海底和大陆架地貌。船底装载的浅地层剖面仪可对200 m以下海底沉积层和岩石成像,提供有关海底栖息地形成过程的信息;浅地层剖面仪也将被用来识别较软的沉积物地层,以辅助柱状样的取心站位选择。

图6 “努伊娜”号极地科考破冰船船底声学设备布置示意图

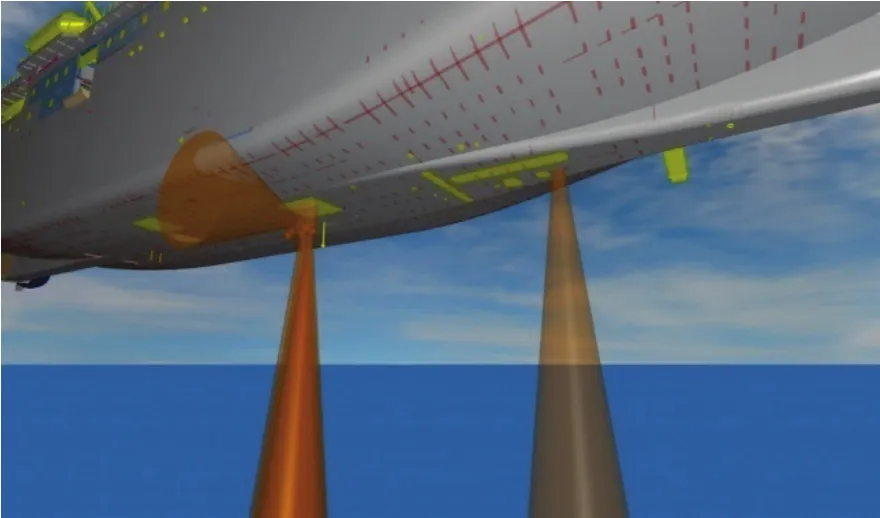

为了完成地形地貌、三维水流、游泳动物和浅地层等探测功能,多数声学仪器安装在船体中间的2个升降鳍板(Drop Kell)上。

升降鳍板(长3.9 m×宽1.4 m×高6 m,见图7)可以下降到船体以下3 m,减少船舶振动和噪声的干扰,可获取更为精准的探测数据。这艘新船升降鳍板上装载的水听器,可让科学家听到海洋哺乳动物的声音;装载的鱼探仪能让科学家容易地找到鱼群或磷虾并探知其数量;船上配置的声学多普勒剖面仪,能提供船下三维水流的信息。

图7 “努伊娜”号极地科考破冰船升降鳍板布置示意图[9]

2.2 侧舷和月池作业

与常规极地科考破冰船的布置类似,探测设备的释放和回收作业多半布置在船的侧面和船尾(图8),这只能够在海况和天气良好的情况下开展工作,但当天气特别恶劣或者船进入海冰中时,一些研究工作就不得不停下。但是“努伊娜”号极地科考破冰船配置的月池(图9)解决了这个问题,基本满足了全天候作业的要求。

图8 “努伊娜”号极地科考破冰船的右舷和船尾工作区

图9 “努伊娜”号极地科考破冰船的月池工作区

“努伊娜”号极地科考破冰船的月池是一个13 m深的竖井,4 m见方,从科学甲板穿过船体,一直延伸到开阔的海洋。当它的顶部和底部舱口打开时,月池允许释放和回收CTD、渔网、潜水器和其他仪器设备,在相对舒适和保护的区域内工作,效率会更高。

配置的CTD可容纳36个12 L的塑料瓶,深度可达6 500 m,用于收集不同深度的水样。

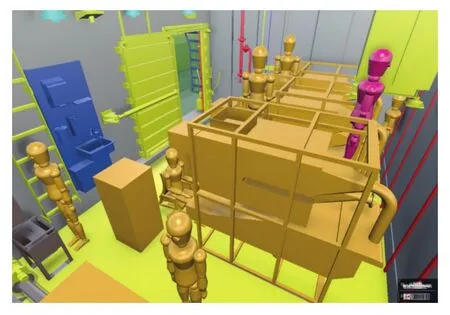

2.3 水密湿井取样间

“努伊娜”号极地科考破冰船的另一特色就是开发了一种捕捉磷虾的新方法——水密湿井(wet well)取样间(图10)。这个水密房间可以接入多个海水入口,有3个过滤平台和1个用于临时安置捕获动物的小型水族馆。水密湿井取样空间是对船舶科学采样能力的一种巧妙补充。这个位于水面以下的水密空间,通过水面以下2 m和5 m间取水口连接到外部海洋,海水也可以取自月池和拖网甲板。

图10 “努伊娜”号极地科考破冰船水密湿井取样空间工作原理图

不同水深的海水流入水密湿井,进入过滤平台,过滤平台可以捕捉磷虾和更脆弱的生命形式,比如水母和海蜇。“努伊娜”号极地科考破冰船的水密湿井取样空间三维图见图11。观察每个过滤平台上的水体可以让科研人员观察脆弱的生命形态,收集它们并放置到一个临时的水族馆里。像磷虾这样顽强的生物将被捕捉到过滤站上,在那里它们就被收集起来并转移到水族馆。

图11 “努伊娜”号极地科考破冰船的水密湿井取样空间三维图

科学家们预测,以前只有潜水员在条件完美的情况下才能捕捉到的脆弱生物,水密湿井空间的投用将开启新的研究机会。

2.4 近冰平台

研究海冰的科学家们能够通过近冰平台出入口的坡道直接离开船到达海冰上。一旦上了冰,他们将收集冰芯,测量海冰和雪的温度、厚度和其他特性,并调查其化学成分和所支持的生物生态系统。“努伊娜”号极地科考破冰船的能力可以让它全年航行到更厚更坚固的冰区,这进一步提高了该船进行海冰和冰原研究的能力。

科学家们利用该通道(图12)把他们的设备或模块化实验室储存在货舱内,货舱可容纳48个20 ft(1 ft=0.304 8 m)长的集装箱,用于极地研究站的补给。

图12 “努伊娜”号极地科考破冰船上的货物近冰出入通道

“努伊娜”号极地科考破冰船的船首也有1个可伸缩的吊杆,延伸出船破冰前沿10 m,在上面安装传感器。这些传感器包括一个高度计和探雪雷达。当船破冰航行时,这个传感器套件将提供关于雪和冰厚度的实时信息,这将增强船的冰区航行和冰上实地实验的工作能力。来自传感器的冰剖面数据也将扩展科研人员对南极海冰和积雪厚度分布的探索范围,并帮助科研人员校准卫星对海冰厚度的探测误差。

2.5 上层甲板及桅杆上的大气探测

“努伊娜”号极地科考破冰船的上层甲板和桅杆上配备雷达、卫星信号接收装置等其他仪器设备,协助气象和大气研究。海冰特性、温度、风速和浪高等气象数据对船舶的日常航行非常重要,这些气象测量数据的获取为气候信息服务提供有力支持。

大气研究包括研究大气、冰和海洋之间的相互作用。气象与大气数据的获取依赖于专业仪器来获取气溶胶、云、重力波、宇宙射线、臭氧和消耗臭氧等物质和样品。“努伊娜”号极地科考破冰船配置了以下大气探测设备。

1)在船的最高处布置的气象雷达,测量离船数百公里范围内的降水和风力,以支持船舶的操作和科学研究;

2)在离开船舶本身避免造成二次空气污染的船首的空气取样杆上布置和安装测量气体、气溶胶和臭氧的一系列仪器;

3)测量大气和海洋中二氧化碳含量的仪器;

4)配置的气球充气和发射设施,用于收集温度、风速和方向、湿度和臭氧浓度数据的气球载探空仪;

5)测量云高和云属性的云高计,用于直升机操作和空中云的研究;

6)冰区导航雷达,用于区分开阔水域、冰山、影响冰区作业的较厚的冰脊;

7)波浪监测雷达,用来测量波浪高度和方向,以及表面流向等;

8)卫星接收器收集实时极地轨道环境卫星图像,用于海冰分析、天气分析和预报;

9)自动全天候成像仪(automatic total sky imager),用于计算云量和日照时间。

2.6 艉部甲板的地质调查

“努伊娜”号极地科考破冰船船尾后甲板(图13)拥有支撑地球科学研究的一系列探测设备。该船的地球科学研究侧重于古气候研究,利用保存在岩石和沉积物中的信息来了解地球过去的气候和地质历史;它还能够进行海底测绘,以查看海底的深度和地貌,这些信息可用于制作导航地图或协助海洋学研究。

图13 “努伊娜”号极地科考破冰船尾部工作甲板

用于支持地球科学研究的探测系统设备包括:

1)在尾甲板布置的活塞重力取样器,可收集长达24 m的沉积物岩芯。该取样装置与船舶尾部30 t的A型架和绞车舱内的8 500 m合成缆索的深海牵引绞车一起协同完成取芯作业;

2)尾甲板配置的多用途的起重机,可方便地将设备在船尾甲板周围移动,并可将重力活塞取样器直接安装在船尾;

3)侧舷的拖臂可拖曳设备,如地震水听器阵列等;

4)后甲板上的矩阵固定点,用于固定定制的集装箱和设备,如绞盘或其他投放系统;

5)尾部后甲板可装载14个集装箱式科学实验室,其中8个提供全面的科学服务(包括各种供水、供电、制冷、报警和网络接入),2个集装箱位置可用于高性能集装箱式地震空压机的安装和布放;

6)配置多个大功率电源插座,为外加绞车和系统的部署提供动力,如用于收集岩石样本的海底岩石钻机,用于收集深达海底100 m深处的机器人钻机等;

7)配置的可在厚冰中释放和回收探测设备的月池,以满足船舶在大多数船只无法到达的区域进行岩石或沉积物样品的采集;

8)用于栖息地测绘、制图和海底剖面测量的科学设备投送设施;

9)利用高速光缆传输深海拖曳体、拖网和雪橇上的数据,实现实时视频和声音信息的传送。

2.7 科考设备的操控

“努伊娜”号极地科考破冰船尾部的科学设备见图14。

图14 “努伊娜”号极地科考破冰船尾部的科学设备

图14是拖网甲板的后部和主A型架,从这里可以释放和回收设备,如沉积物取样器、拖网、雪橇和海洋系泊设施等。在500 m宽敞的后甲板上配置一系列矩阵布置的附着固定点、稳定运行的绞车和起重设备,以及系列完备的电源和水,使该船的考察范围更为广泛。后甲板支持的探测活动有:

1)部署多种类型的渔网和沉积物采集设备;

2)海底沉积层和岩石层的地震探测;

3)长达24 m的沉积物岩芯提取;

4)部署软管和水泵系统,从数百米以下的海洋收集海水样品;

5)部署大型仪器系泊系统;

6)操作自动潜水器(automatic underwater viehcle,AUV);

7)部署多种类型的拖放照相机和仪器系统。

后甲板配置有4个20 ft的集装箱和6个10 ft的集装箱的存放位置,这些集装箱将容纳专门的科学设备,其中8个集装箱将为实验室提供服务,这样就不需要在船上建造专门的实验室来进行尚未设想到的科学研究。

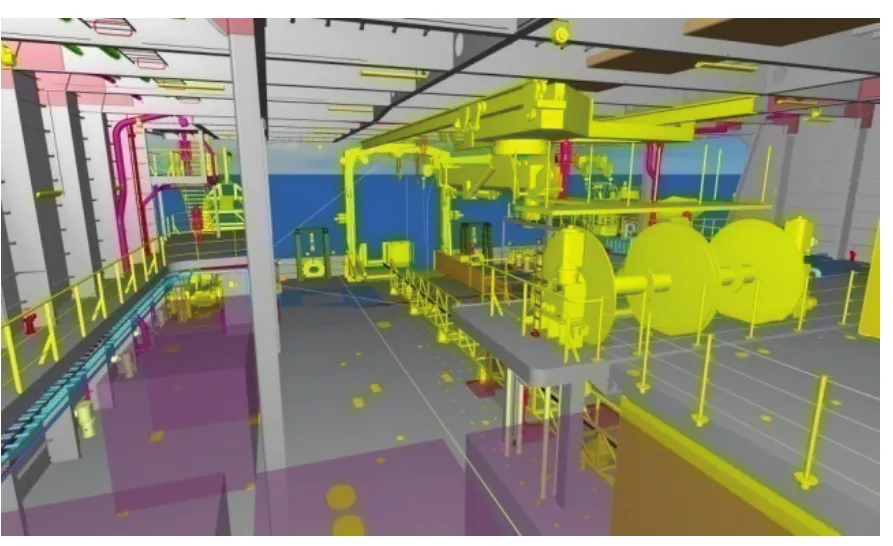

这些重型起重设备(绞车、起重机和A型架)可以在甲板和船尾吊起和移动多达10 t的物品,并在从海底提取沉积物岩芯时拉动30 t重的物品。甲板上不同的固定点意味着科学家们可以在甲板上安装他们自己的专用绞车和其他大型设备。表1是“努伊娜”号极地科考破冰船绞车配置一览表,表2是“努伊娜”号极地科考破冰船吊机配置一览表。

表1 “努伊娜”号极地科考破冰船绞车配置一览表[16]

3 船舶载运和投送能力

3.1 载货能力

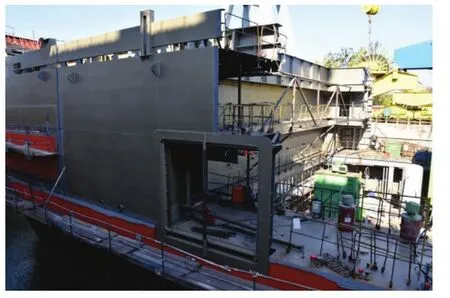

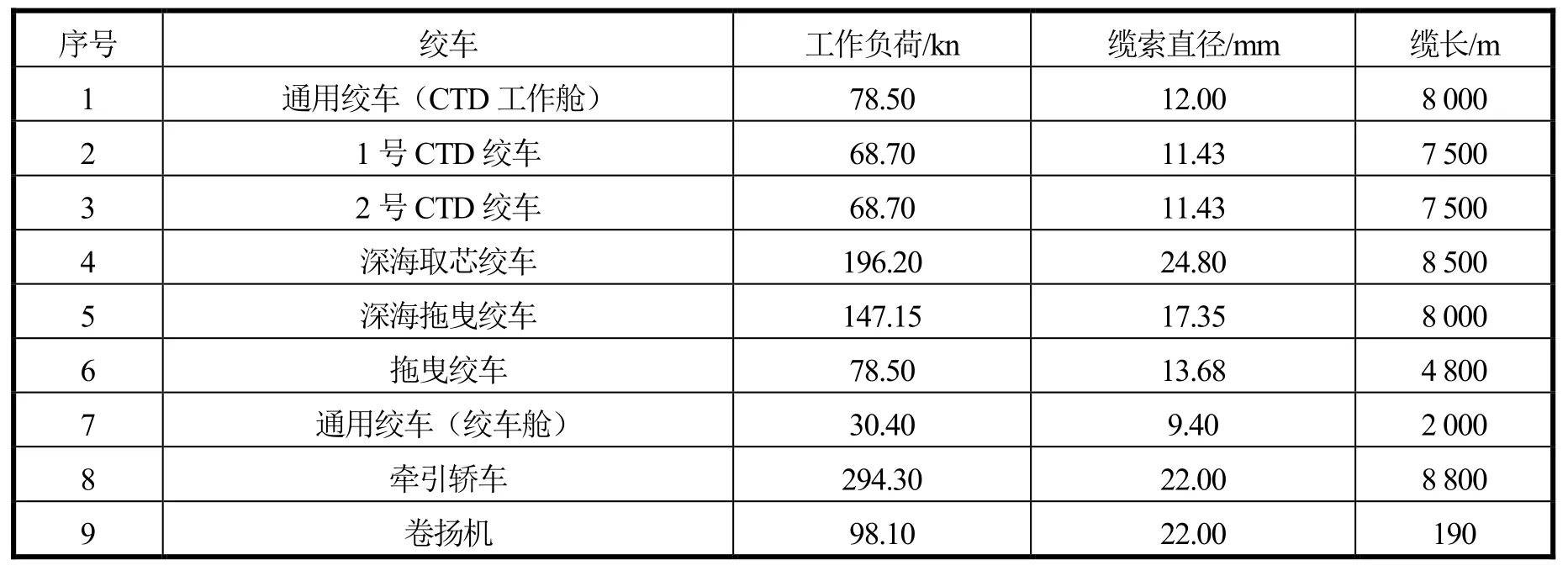

为了更好地扩充船舶的补给功能,新建造的“努伊娜”号极地科考破冰船在干货舱的甲板上可装载1 200 t的货物,可装载在96个20 ft的集装箱里。“努伊娜”号极地科考破冰船船的货舱见图15。

图15 “努伊娜”号极地科考破冰船的货舱

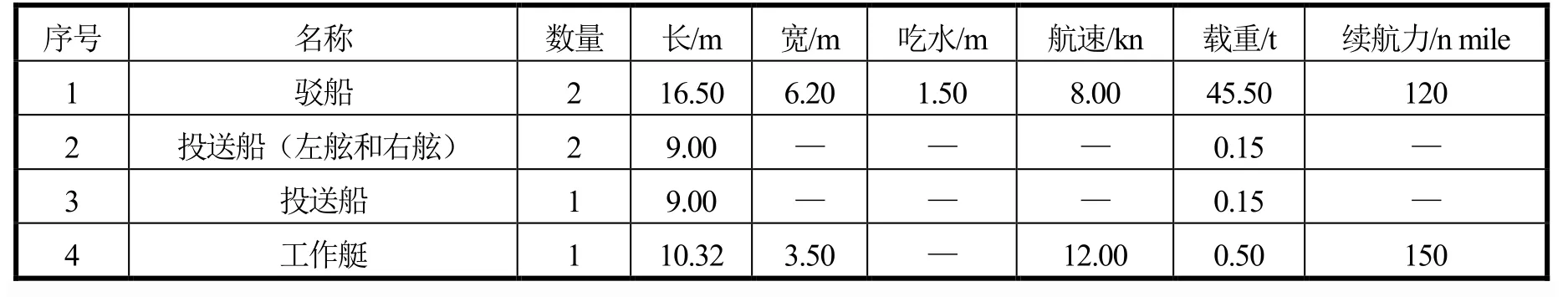

表2 “努伊娜”号极地科考破冰船吊机配置一览表[16]

另外船尾甲板上还有14个20 ft和6个10 ft的科学集装箱,直升机吊架上方有4个科学集装箱,直升机甲板前部有7个科学集装箱。

此外,“努伊娜”号极地科考破冰船装载 190万升/1 671吨的燃料油。

以上载货能力的大幅提升,可在一次航程中为2个南极站点提供补给,而不是一次一个科考站。

3.2 吊运能力

为了移动这些集装箱和重型设备,“努伊娜”号极地科考破冰船配置2台55 t的折臂起重机,在直升机甲板上配置1台15 t的起重机,1台15 t的侧舷起重机可以将集装箱从码头移到科学船尾甲板上。如此一旦船舶抵达南极站点,就有多种选择将货物从船上转移到站上。

3.3 投送能力

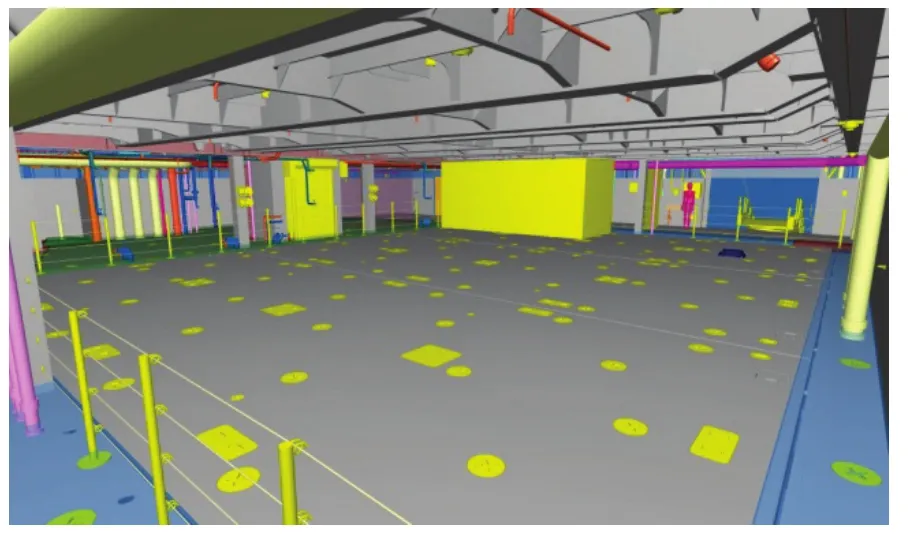

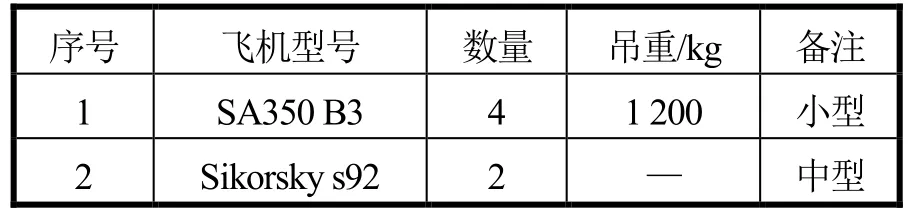

“努伊娜”号极地科考破冰船有了更大的载货能力,因此其投送能力(图16)也随之有了更大的提高。表3是“努伊娜”号极地科考破冰船科考辅助船舶一览表,表4是“努伊娜”号极地科考破冰船直升飞机容纳能力一览表。

图16 “努伊娜”号极地科考破冰船投送能力示意图

表3 “努伊娜”号极地科考破冰船科考辅助船舶一览表[16]

表4 “努伊娜”号极地科考破冰船直升飞机容纳能力一览表[16]

驳船在南极站点的补给过程中扮演着重要的角色,“努伊娜”号极地科考破冰船配备了2艘可装载45 t以上货物的驳船,驳船能够满足一辆载有20 ft集装箱的卡车进出船只。在船舶和南极站点之间的通道上,载货卡车通过船舶的首部起重机装载货物,并将货物运送至工作站点。这将为澳大利亚的3个南极站及其位于麦夸里岛的次南极站的补给提供强有力的支撑。

此外,“努伊娜”号极地科考破冰船有4艘更小的投送船。2艘配备了移动补偿系统的人员投送船分别位于船的两侧,允许在中等海域进行释放和回收。第3艘投送船布置在船尾,以支持海冰作业。这些投送船1次最多可以运送8名乘客及其设备。第4艘工作艇配置有A型架、小型绞车和多波束回声探测仪,负责进行对近岸地区的研究,可在危险的浅水未知区域进行科学考察。

“努伊娜”号极地科考破冰船能容纳 4架AS350 B3小型直升飞机或二架类似Sikorsky s92的中型直升飞机(表4)。B3型吊索能将货物从船上吊到岸上,一次吊重达1 200 kg。4架直升飞机能够同时操作,一架可降落在尾部直升机上,另一架从前部吊起装载货物,另外2架在运输或卸载到岸上。

3.4 并行运作

“努伊娜”号极地科考破冰船的投送作业可做到并行操作,这是其显著特点。例如,当直升机在直升机甲板上装载货物时,2台55 t的货物起重机可以装载驳船,同时科学探测可以在船尾、侧面和前方的浮冰区进行。这种并行作业可大大减少补给时间,并留出更多的科学考察作业时间。

为方便进行过水及过冰加油作业,该船设有动力定位系统,可在强风、潮汐及恶劣海况的情况下保持其位置。这意味着“努伊娜”号极地科考破冰船更容易接近南极工作站点,从而提高燃料泵送效率,大大减少补充燃料的作业时间,也减少了作业危险。下一步,随着“努伊娜”号极地科考破冰船的投用实践,其大小、规模和能力将为南极站点的科学研究和站点再补给提供一个新的参考范例。

4 结论

随着科学考察的深入,南北极的奥秘和环境资源价值不断地被发现,极地领域的竞争愈发激烈,权益争端不断加剧。目前世界有关国家都把极地区域视为影响未来地缘政治和世界贸易的重要因素,不断加入对南北极考察开发的关注和投入力度。近几年,挪威、英国、俄罗斯、欧盟等国家和地区组织建造的极地科考破冰船相继投入运营,极大地促进了世界极地研究的深入发展和技术提高;我国自己建造的“雪龙2”号极地科考破冰船在2019年投入使用,并同“雪龙”号极地科考破冰船一道首航实现了双龙探极,使得我国的极地考察能力跨入了一个新时代。下一步,随着澳大利亚“努伊娜”号极地科考破冰船完成航行试验和投入使用,其有别于以往科考破冰船的湿井设计、近冰平台、强大的投送能力等设计亮点的实践检验,必将为后续新的极地科考破解冰船的设计、建造和应用提供全新的借鉴。