浅谈创作防震减灾科普书籍应注意的几个问题

刘允林,刘何然

(1.陕西省地震局,陕西 西安 710068;2.上海外国语大学贤达经济人文学院,上海 200000)

0 引 言

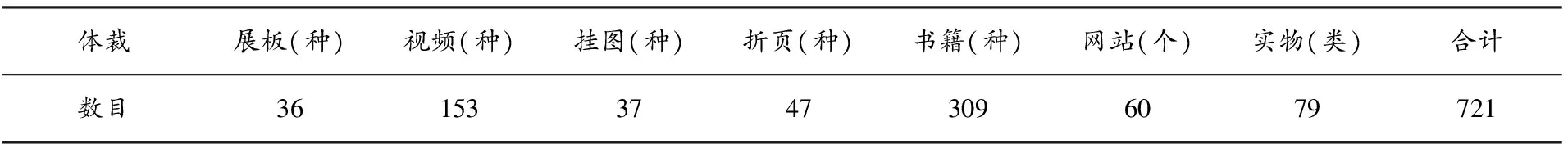

2016年,习近平总书记在全国科技创新大会上指出,科技创新、科学普及是实现科技创新的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。地震多、强度大、分布广、灾害重是我国的基本国情,防震减灾工作实践经验证明,加强防震减灾科普工作,对公众正确认识地震、提升自信、克服恐慌情绪有重要作用,有利于增强公众震情观念和防震减灾意识,有利于提高地震应急整体效率[1]。科普工作者要坚持党对防震减灾科普工作的领导,提高政治站位、强化政治意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和科学普及的重要论述精神,勇于担当作为,坚定初心使命,聚焦提升科学素质,为人民谋取科学福利,为实现防震减灾高质量发展提供根本保证。普及防震减灾科学知识,弘扬抗震救灾精神,传播防震减灾文化,激发防震减灾科学兴趣,有效提升全社会防震减灾科学素质。我国大规模的防震减灾宣传工作始于1966年邢台地震,几乎与我国地震预报研究工作同时起步。防震减灾科普书籍是防震减灾科普作品主要体裁(表1),防震减灾科普书籍在为公众提供科学、权威、通俗的防震减灾知识和科学规范正确的防震减灾技能方面发挥着重要作用,2017 年全国制作发行防震减灾科普作品就达到11 891 377 册,四川九寨沟7.0级地震应急期间发行了防震减灾科普作品119 个,发表了相关论文118 篇。

表1 2019年中国地震局系统科普作品汇总统计

科普作品一般从科学性、艺术性、创新性等方面进行评价[2]。为提高科普书籍质量,笔者对现有300多种防震减灾科普书籍进行分析,认为我国防震减灾科普书籍质量不高,在科学性、创新性、艺术性、规范性等方面存在不足。笔者尝试提出完善建议,以供科普工作者参考。

1 防震减灾科普书籍存在的主要问题

1.1 科学性问题

科普书籍内容要合乎科学,科学性是科普读物的生命线,地震科普读物向读者传授地震科学知识,帮助读者掌握专业知识,提升公民防震减灾科学素质。然而一些科普读物却经常出现一些常识性错误。如蛤蟆聚集等动物异常行为是地震先兆、利用磁铁可以预报地震、地震正变得越来越频繁、地球进入震动模式、条状云带是“地震云”等等这些说法,仍作为科学的来传播,在地震科普读物中误导公众。

还有一些科普读物资料引用得不严谨,特别是引用网络资料时,不加求证和检查。如有的读物仍在引用地震时躲在“生命三角”里存活机会最大这种错误说法[3],这种说法会误导公众。

1.2 创新性问题

1.3 针对性问题

受众的年龄、性别、文化程度、从事的职业与阅读目的不同,会对科普读物的内容有不同的需求,对不同的科普读物形式有不同的偏好。孩子偏直觉和感性,而成人抽象、概念、理性的东西居多。科普读物应针对不同受众,提供不同的内容和形式。曾看到小学、幼儿园接收社会捐赠的地震科普漫画书,其中一些漫画书,创作者仅从成人认知水平出发,没有从孩子的角度来设置内容、情节和语言,虽是漫画,孩子们却看不懂,更谈不上感兴趣。

1.4 艺术性问题

地震学是一门深奥的学科,地震科普读物要注意艺术性,应具备趣味性和可读性。时任国务院副总理汪洋同志到中国地震局视察时,要求地震工作者用简单的科普语言让大家理解深奥的地震学相关科学知识。目前多数科普读物缺乏艺术性,从理论到理论,与工作和生活实际不沾边,且词语生涩、怪僻,没有趣味性,干巴巴的,不吸引人。这严重影响了科普宣传的深度和广度。

1.5 规范化问题

地震科普读物面向社会公众,只有内容形式规范,才能准确表达科学内容,提升可理解性和可读性。目前在一些地震科普读物中常常出现用字、用词、用语、标点、语法等方面的不规范现象,甚至有的科普读物还出现泄密问题、出现政治性问题,这些问题大大降低了地震科普读物的权威性和严肃性,影响了传播效果。

2 完善建议

2.1 合乎科学

防震减灾科普读物要有科学性,使受众在欣赏之余,接受科学知识,提高科学素养和防震减灾意识。

科普读物多应采用原理阐述为主、实例分析为辅的形式。科普读物编撰者要科学认识和系统把握地震致灾规律及地震科普规律,科普内容必须真实可靠,书中的科学知识必须是成熟的、准确的、学术界已经认可的理论。科普教育工作者应积极提高科学素养和防震减灾意识,创作时还应聘用热心科普教育的科技专家作为顾问,对相关的科普作品从科学性方面严格把关,删除错误的、过时的内容,确保作品的科学性。

充分利用科普资源,依托中国地震科学实验场、深部探测技术与实验研究专项、地震灾害风险普查和重点隐患排查工程、地震易发区房屋设施加固工程等强化科技、项目成果科普转化,提升科普产品科学性、权威性。加强与大的科技项目组沟通,进行约稿,及时编辑出版介绍本项目的科普文章,向社会普及科技成果,给科普创作提供素材。

在编撰科普读物时,要对引用的资料小心求证,尊重客观条件和客观规律,多角度看待和分析问题。

2.2 不断创新

科普作品创作应将最新的科技成果和理念移植到作品中。只有科普读物内容吸纳新的科学知识、新的科学成果、新的科学方法和新的科学思想,才能满足读者的好奇心和求知欲,才能更好地普及科学知识,提高科普效果[4]。

难度动作作为完整动作中的一部分,与动作完成情况相关。为此,教练员在训练过程中应该根据自己成套动作的设计结合队员的身体素质和运动能力及所选难度的安全性来进行难度的选择与编排[5],要在队员能确保顺利完成难度分的情况下,尽可能合理的布局穿插难度,促使难度动作和完成的质量协调发展,从而体现成套动作的编排艺术和观赏价值。

科普工作者应聚焦新时代防震减灾事业现代化建设,加强科普与防震减灾业务各层面、各环节融合发展,围绕观测站网升级、地震监测预报预警、现代化台网布局、地震灾害风险防治,创作内容丰富、通俗易懂、形式多样的科普读物,为社会和公众提供地震活断层、地震动参数区划图、地震安全性评价、减隔震技术、应急避险和自救互救等科学知识和实用方法。

发挥科研院所、高校、社会研究机构科普源头创新作用,推进科普源头创新。鼓励院士、优秀科学家和优秀科技创新团队丰富科普创作与产出。加强科普内容与国家重点科研项目和重大科学工程融合创作。

科普工作者应积极参加管理部门组织的专家介绍防震减灾科学的最新进展活动、大震灾害现场考察等科技活动。聚焦社会公众需求和行业核心职能,引导社会力量参与开发监测预报预警、地震灾害风险防治、公共服务等领域精品科普读物。科普精品要尽量反映最新的科技成果。向院士约稿,创作“院士谈自然灾害”系列科普图书,鼓励支持科普原创。挖掘、整理和传承防震减灾文化,吸纳文学、艺术、教育、传媒等社会各方面力量繁荣产品创作,促进原创优秀科普作品不断涌现。推动“防震减灾优秀科普图书榜”建设,不断增强科普作品创作源头活力。

动员和组织社会各界人员积极参加科普创作工作,及时熟悉了解管理部门面向社会发布的科普创作指南,积极参加管理部门举办的防震减灾科普博览会、主题展览巡展和科普作品交流展示活动。积极引导社会力量利用新技术开发科普作品,实现科普产品更新迭代,推动防震减灾科普读物高质量发展。

统筹用好各类新媒体平台资源,实现防震减灾科普内容一次创作、多次开发,全媒体呈现、多渠道推送传播。同时,其表现形式也要创新,突出内容特色、吸引公众眼球,科普内容符合大众的口味、公众喜闻乐见。

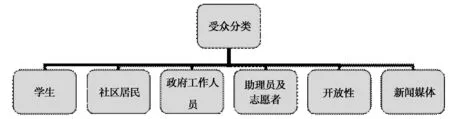

2.3 增强针对性

创作科普读物时,首先要明确读者对象,将读者群体进行细分,研究读者需求,分析其中有哪些需求市场没有满足,确定向读者提供哪些地震科普知识信息和信息量;还要对读者精细分析,确定以什么样的具体形式向他们提供既定的科普内容,设计图书的体裁[5]。

图1 受众分类

文字介绍为主、图片表现为辅的形式多适合成人,而以图片表现为主、文字作补充的形式多适合少儿,创作少儿读物时还应从孩子的角度来设置内容、情节和语言。要有针对性地开展防震减灾科普服务,围绕不同人群和区域的科普需求,创作科普读物。

市场缺少少数民族语言、盲文科普读物,要推出一批少数民族语言、盲文等科普读物,提高防震减灾科普多元化供给能力。

2.4 科学与艺术融合

科普工作本身有自己的规律,是一种科学和艺术相结合的创作与创新,是一种“再创造”。从某种程度上说,防震减灾科普读物是一种艺术品,它应具备趣味性和可观赏性。科普读物编撰者要将科学内容与艺术完美结合,创作具有地方地震灾害特点,简明扼要、通俗易懂、好记易行的科普读物,还要增加带有科学故事、科学童话的作品,吸引读者,使人们在娱乐、消遣的同时,又能掌握地震灾害基本知识、应急避险和自救互救、农居抗震设防、医疗救护、卫生防疫、灾后生活及心理救助等知识。

例如,地震科普读物《家庭地震应急三点通》为什么能一版再版,印刷量目前已达3万余册,书中漫画被全国80%以上的科普教育基地和展馆选用,就在于它将科学内容与艺术完美融合,能吸引读者。

2.5 规范出版

创作读物时应加强内容审查,科普读物中关于党的路线、方针、政策的表述是否符合党中央、国务院现行各项政策的文件精神和党报党刊的统一提法。关于我国领土的表述和地图的画法是否与公开发行的《中华人民共和国地图》的最新版本一致,台湾、香港、澳门、南海诸岛和新疆维吾尔自治区、西藏自治区都是我国不可分割的领土,读物中是否与独立国家并列等等内容[6],避免出现政治性问题。

要通过创作、编辑、排版等多个环节使科普读物符合国家相关标准和规范,创作时要在语言文字上仔细推敲,避免在用字、用词、用语、造句、标点、语法、修辞等方面的不规范现象,应严格执行国家有关部门出台的有关公开出版物保密泄密问题的文件。地形图,地震监测中的重力、水准观测的重要数据和成果,全国大震速报台站的精确坐标等涉密内容不能在读物中出现。

3 结 语

防震减灾科普读物它不仅仅是要把科学知识交给大众,更重要的是要把科学的理念、科学的思维和科学的方法论传播给广大公众。科普工作者要坚持以提升群众防震减灾科学素质、加强防震减灾科普能力建设为重点,推进精品化生产、智慧化传播,实现防震减灾科普高质量发展,不断提高全社会防震减灾科学素质,从而最大程度减轻地震灾害损失。