陕西省“三生空间”土地利用结构分析

贺晓晖

(陕西地建土地勘测规划设计院有限责任公司,西安 710075)

0 引言

土地是人类赖以生存和发展的重要基础,土地利用方式在很大程度上能够直接影响区域的生态环境变化。近年来,随着我国社会经济的快速发展,城市化进程不断加快,建设用地的需求急剧增加,土地利用结构也随之发生变化。陕西省地处我国内陆腹地,地貌类型复杂,随着西部大开发战略和“一带一路”战略的实施,陕西省迈入迅速发展的时代,城镇建设用地急剧扩张,随之而来的是大量生态和农业用地不断被侵占,导致出现了环境污染严重、生态系统紊乱、土地集约利用效率低下等一系列问题,严重影响了人类的生存和发展。因此,迫切需要完善陕西省的土地利用空间结构,促进三生空间的协调发展,实现陕西省经济的可持续发展。

自中共十八大初次提出“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的总体要求[1],三生用地成为了土地利用研究的热点[2-10],但目前仍处于研究探索阶段,尚未形成完整的理论体系。本文通过对陕西省第二次土地调查分类体系重新归类整理,建立了陕西省三生空间与土地调查分类之间的对应关系,从市级层面分析研究陕西省三生空间功能结构的分布特征,以期为陕西省土地利用相关政策的制定和国土空间功能的优化提供参考。

1 研究区概况

陕西,简称“陕”或“秦”,省会为古都西安,位于我国西北地区内陆腹地,横跨黄河和长江两大流域中部,是连接中国东、中部地区和西北、西南的重要枢纽。地处105°29′E~111°15′E, 31°42′N~39°35′N之间,地势南北高、中间低,南北最长878.0 km,东西最宽517.3 km,周边与山西、河南、湖北、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、重庆接壤,全省总面积20.56×104km2,占全国土地面积的2.14%,2019年年末常住人口3 876.21 万人,全省下辖西安、宝鸡、榆林、汉中等十个市及杨凌农业示范区。北山和秦岭把陕西分为三大自然区,北部是黄土高原区,中部是关中平原区,南部是秦巴山地。全省纵跨三个气候带,南北气候差异较大,陕南属北亚热带气候,关中及陕北大部属暖温带气候,陕北北部长城沿线属中温带气候,全省年平均气温9~16 ℃,自南向北、自东向西递减。全省多年平均降水量676 mm,降水南多北少。

2 研究方法与数据来源

2.1 数据来源

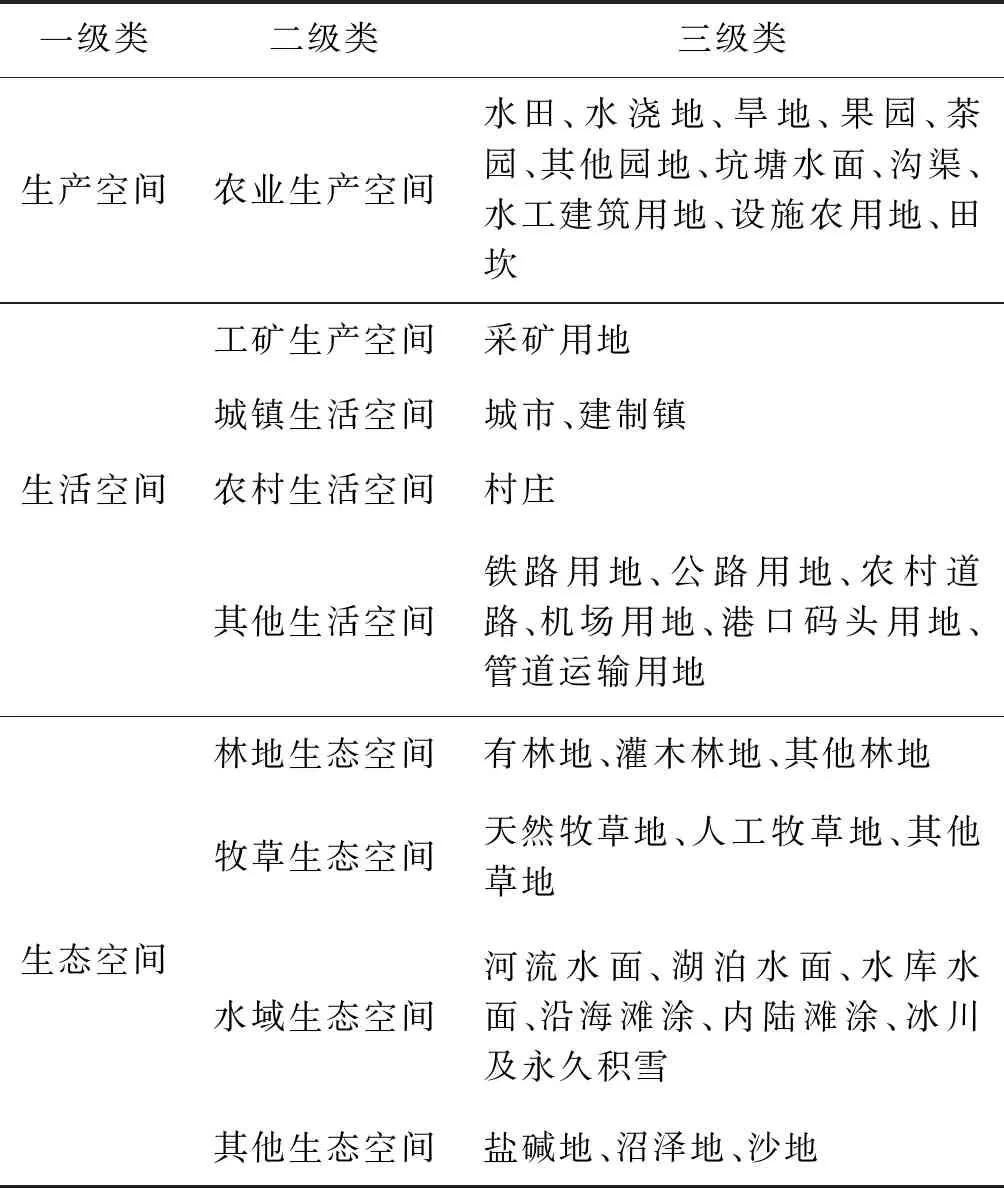

本文基于陕西省第二次土地调查分类体系[11],以土地利用的主导功能作为划分依据,结合陕西省的实际情况,借鉴文献[12-17]关于三生空间的分类方法,对陕西省第二次土地调查体系进行重新归类,建立了陕西省三生空间分类体系(表1),按照其分类体系将陕西省2018年度土地利用变更调查数据进行分类整理,得到了三生空间数据。

表1 陕西省三生空间分类体系

2.2 三生空间结构分析方法

景观格局分析法常用来研究景观结构的组成特征及其空间配置关系,区位熵是由哈盖特提出的一种衡量某区域要素空间分布情况的指标[18]。本文引入了景观格局指标中的多样性指数、集中化指数、优势度指数、均匀度指数等计量模型及区位熵,分析研究陕西省三生空间功能结构的分布特征。

1)多样化指数。本文采用吉布斯-马丁的多样化指数来分析研究陕西省各市级三生空间功能类型的多样化情况,其表达如式(1)所示。

(1)

式中:GM表示某地区三生空间功能多样化指数;fi表示的是第i种类型空间功能的面积;n表示的是三生空间二级分类的数目。GM数值越高,表示该地区土地空间功能多样化的程度越高。

2)集中化指数。集中化指数是用来衡量三生空间功能类型集中化程度的参数,其表达如式(2)所示。

I=(Ai-R)/(M-R)

(2)

式中:I表示某地区三生空间功能的集中化指数;Ai表示该地区各空间功能类型累计百分比之和;M表示集中分布于某一空间功能类型时的累计百分比之和;R表示高一层次区域各空间功能类型的累计百分比之和。I值越大,表示该地区空间功能类型的集中化程度越高。

3)优势度指数。优势度指数是衡量某地区由少数几种空间功能类型控制程度的参数,与多样化指数相反,某地区优势度指数越高,其多样性指数就越低,其表达如式(3)所示。

(3)

式中:D表示某地区三生空间功能的优势度指数;S表示某地区各空间功能类型的总面积;Si表示第i种类型空间功能的面积;n表示三生空间二级分类的数目。

4)均匀度指数。均匀度指数是衡量三生空间功能类型均匀分配程度的参数,其表达如式(4)所示。

(4)

式中:E表示的是某地区三生空间功能的均匀度指数;S表示某地区各空间功能类型的总面积;Si表示第i种类型空间功能的面积;n表示三生空间二级分类的数目。E值越大,表示该地区各种空间功能类型分配越均匀。

5)区位熵,表达如式(5)所示。

Qi=(fi/∑fi)/(Fi/∑Fi)

(5)

式中:Qi表示某地区三生空间功能区位熵;fi表示第i种类型空间功能的面积;Fi表示高一层次区域第i种类型空间功能的面积。Qi<1,表示第i种功能类型不具备区位意义,反正,该功能类型具有区位意义。

3 结果与分析

根据陕西省各市级2018年土地利用变更调查数据,结合三生空间分类体系,计算出陕西省各市级三生空间二级分类功能结构,如表2所示。

表2 陕西省各市级三生空间二级分类功能结构 %

根据式(1)至式(5)计算出陕西省各市级三生空间功能多样化指数、集中化指数、优势度指数、均匀度指数、区位熵,并利用ArcGIS软件对陕西省三生空间功能分布特征进行分析研究。

表3 陕西省各市级三生空间功能多样化指数、集中化指数、优势度指数、均匀度指数

由表3可以看出:①陕西省三生空间功能多样化指数呈现出南低北高的分布格局,其中榆林市、咸阳市、西安市多样化指数较高,说明这些地区土地功能类型较为齐全,主要原因是西安市作为省会城市,经济较为发达,土地功能比较齐全,而榆林市、咸阳市各种土地利用类型均有分布。汉中市、安康市、商洛市三生空间功能多样化指数较低,主要是因为这三个地区位于陕南秦巴山地,林地面积占地区总面积的比例较大,林地生态空间占比均大于77%,但其他土地利用空间功能类型占比较小。②陕西省三生空间功能集中化指数大致呈现南北高中间低的分布格局,其中汉中市、安康市、商洛市三生空间功能集中化程度较高,渭南市、咸阳市三生空间功能集中化程度较低,主要是因为陕南秦巴山地土地类型以林地为主,土地利用类型较为集中。③陕西省三生空间功能优势度指数大致呈现南高北低分布格局,与多样性指数分布格局相反,陕南秦巴山地的三生空间功能优势度指数最高。④陕西省三生空间功能均匀度指数呈现南低北高的分布格局,其中榆林市、西安市、咸阳市的均匀度指数较高,说明这三个地区三生空间功能分布较为均匀,汉中市、安康市、商洛市的均匀度指数较低,主要是因为这三个地区的林地生态空间占比较大,分布较为集中。

表4 陕西省各市级三生空间功能区位熵指数

由表4可以看出,陕西省林地生态空间在延安市、宝鸡市、安康市、汉中市、商洛市的区位指数均大于1,具有区位意义,主要是因为这些地区林地分布广泛,林地生态空间占比均在50%以上,林地总面积约占全省林地面积的80%;牧草地生态空间在延安市、榆林市的区位指数大于1,具有区位意义,主要是因为陕西省天然牧草地主要分布在这两个地区,牧草地生态空间占比相当较大,草地总面积占全省草地面积的81.66%;除延安市、铜川市外,其余八个地区水域生态空间的区位指数相差不大,具有区位意义,主要是由于河流水面、水库水面、内陆滩涂在陕西省各市级均有分布,但铜川市、延安市水域生态空间占比较小,均小于1%;其他生态空间在渭南市、榆林市的区位指数大于1,具有区位意义,其中榆林市最为突出,主要是因为陕西省境内的自然保留地如盐碱地、沼泽地、沙地主要分布在这两个地区,总面积占全省自然保留地面积的99.76%;农业生产空间在榆林市、西安市、铜川市、咸阳市、渭南市的区位指数均大于1,具有区位意义。其中咸阳市、渭南市两个地区最为突出,主要是因为这两个地区地势平坦,光、热、水、土等自然条件优越,是陕西省的重点粮食生产区,耕地、园地分布广泛,占地区总面积的比例均在50%以上;工矿生产空间在榆林市、铜川市、咸阳市、渭南市、西安市的区位指数均大于1,具有区位意义;城镇生活空间宝鸡市、铜川市、渭南市、咸阳市、西安市的区位指数均大于1,具有区位意义。其中西安市最为突出,主要是因为西安作为省会城市,城市用地占比较大,占全省城市用地总面积的51%;农村生活空间在宝鸡市、铜川市、渭南市、西安市、咸阳市的区位指数均大于1,具有区位意义,主要是因为这些地区位于关中平原,人口占比较大,因此村庄用地分布广泛;其他生活空间在宝鸡市、榆林市、铜川市、西安市、渭南市、咸阳市的区位指数均大于1,具有区位意义。综合上述分析,除其他生态空间外,其余八个空间类型在各地区均有分布,区位意义显著。

4 结束语

本文根据陕西省土地利用情况,构建了陕西省三生空间分类与土地利用调查分类的对应关系。以2018年度土地利用变更调查数据为基础,从多样性指数、集中化程度、均匀度指数、优势度指数、区位熵等方面对陕西省三生空间功能分布特征进行分析研究,最终得出以下结论。

陕西省三生空间功能结构的分布差异比较显著。多样化指数呈现出南低北高的分布格局,陕南三地区多样化指数较低,其他各地区多样化指数相差不大;集中化指数大致呈现南北高中间低的分布格局,其中陕南三地区集中化指数较高,渭南市集中化指数最低;优势度指数大致呈现南高北低分布格局,与多样性指数分布格局相反,多样性指数越高,其优势度指数越低;均匀度指数呈现南低北高的分布格局,其中榆林市均匀度指数最高,陕南三地区均匀度指数最低。除其他生态空间外,其余八个空间类型在各地区的区位意义显著。

本文借鉴众多学者的三生空间分类方法,依据土地利用调查分类,建立了三生空间分类体系。但实际上有些土地类型存在多种空间功能,如坑塘水面不仅有生产功能,某种程度上也存在生态功能,如何更加合理的划分生产、生活、生态空间需要进一步研究。

基于数据获取的局限性,本研究仅从市级层面对陕西省三生空间功能的分布情况进行了研究,未来可以从县级层面进行更加深入的研究,为陕西省土地相关政策的制定及国土空间规划的优化提供参考,促进陕西省土地利用的可持续发展。