农村土地经营权规模化流转溢价:客观事实、结构特征与政策取向

祝国平 郭连强 李新光

摘 要:“三权”分置改革的核心是通过放活土地经营权,促进土地规模经营和现代农业发展。近年来,在农村土地经营权流转实践中,部分地区的规模化流转出现溢价已经成为基本事实。农村土地经营权规模化流转溢价虽然能够增加流转农户的收入,保障承包户的财产权利,但也会制约土地规模经营,不利于现代农业发展。从来源性质来看,土地经营权规模化流转溢价可分为规模溢价、风险溢价和投资溢价。不同性质溢价的生成机理和应对思路不尽相同,应当加以区分对待。土地经营权规模化流转价格的形成及其调控应以有利于保障粮食安全和土地适度规模经营、促进农业现代化、保障农民的合理利益为原则。在政策导向上,应保护农村土地经营权规模化流转的规模溢价,规范风险溢价,并重构投资溢价。

关键词:农村土地经营权;规模化流转;流转价格;溢价结构

中图分类号:F321.1 文献标识码:A 文章編号:1003-7543(2021)01-0125-09

“三权”分置改革是继家庭联产承包责任制后农村改革的又一重大制度创新,其核心要义是放活土地经营权,实现土地资源的优化配置。农村土地经营权流转能够有效增进交易双方福利、提高农业生产效率、转变农民的生活方式,对农业适度规模经营、实现农业现代化具有重要意义[1]。伴随着“三权”分置改革的逐步深入,土地经营权流转日益频繁。土地流转已经成为实现农业适度规模经营和现代农业发展的重要手段,土地经营权流转的趋势不可逆转。然而,在农村土地经营权快速流转的过程中,部分地区土地经营权流转价格尤其是规模化流转价格已经存在过度上涨现象,因过高流转费用而产生的诸如“毁约弃耕”“弃包跑路”“非农化”“非粮化”等新闻频频见诸报端[2]。土地经营权规模化流转溢价问题已经对粮食安全、农业长期投资和土地适度规模经营产生不利影响。本文以农村土地经营权规模化流转溢价为研究对象,从理论角度解析产生农村土地经营权规模化流转溢价的根源,这对于促进农村土地有序流转、增强农业适度规模经营能力,具有重要的理论意义和现实意义。

一、相关文献综述

土地流转价格是农村土地流转交易中的核心影响因素,是实现农村土地经营权有序流转的基础和农村土地经营权流转机制建设的重要内容[3]。土地流转价格因其事关农村土地经营权流转效率、土地流转规模和农民权益保护等重大问题而成为理论研究的热点。学术界对土地流转价格的合理依据作了深入探讨。按照价值规律理论,土地经营权流转价格应以价值为基础,并受市场供求影响[4],而这里的价值就是指生产要素在价值创造过程中所作的贡献[5],要依据各种要素贡献的质的评价进行定价[6]。全世文等根据要素分配理论,认为农业生产所能承担的合理流转价格应取决于土地投入对农业产值的贡献率[7]。只有土地流转价格机制有效,价格预期明确合理,流转才能有序顺畅。现实中,因受到土地等级质量、耕地区位条件等自然因素[8],土地产权清晰程度、农产品价格及产值、农村社会保障是否完善等经济因素[9-10],宗族网络、人情社会等社会因素的影响[11],土地流转价格时常偏离土地的实际价值贡献[12],以致产生土地流转价格失真问题。

现有大量文献强调农地流转中的实际交易价格低于应然价格的问题,并指出产生该现象的原因主要包括:一是农村土地经营权产权的不完整和流转主体“虚置”,导致土地经营权的价值低估;二是农村宗族网络、人情社会的社群特征使土地流转价格隐性化,甚至导致土地流转零租金现象;三是土地流转市场交易结构导致价格失真,分散经营的农户缺乏谈判能力和认知水平,导致土地流转市场的失灵[13]。此外,邓大才、黄丽萍、马元等学者也从各自的研究视角分析了农村土地流转价格过低的主要原因[14-16]。近年来,随着农地“三权”分置改革的推进,农户的土地承包权得以强化,经营权的产权性质进一步明确,各项支农惠农政策持续推出,农户对土地价值的认知更加理性,农村土地经营权流转价格日益攀高。有研究表明,2009—2014年,土地经营权流转价格年均增幅超过25%,远超同期主要粮食作物价格增幅,流转价格过低问题逐步在一定程度上得以化解[17]。

与流转价格过低问题不同,实践领域出现了另一个方向上的土地经营权流转价格失真现象,即流转价格高于应然价格,表现为溢价的状态。尤其是在规模化流转过程中,土地经营权流转溢价问题更是普遍存在。但从现有研究成果来看,仅朱隽、杜挺等、全世文等探讨过土地流转价格虚高的问题[18,19,7]。与价格过低通常发生在小规模农户间流转不同,土地经营权流转溢价通常与规模化经营相伴发生,对适度规模经营的影响更为直接①。土地经营权规模化流转溢价一定程度上会抑制土地适度规模经营,阻碍资本流向农业部门,不利于农业生产服务的社会化。极端条件下甚至导致“非粮化”和“非农化”,造成“反公地悲剧”现象[17],产生农业经营风险加剧等一系列问题。因此,理论研究应当对农村土地规模化流转中的溢价现象予以足够重视。

二、农村土地经营权规模化流转溢价的客观事实

本文所指的农村土地经营权规模化流转溢价是指农村土地经营权从承包户流转至规模化新型农业经营主体的过程中,承包地经营权流出方要价高于土地的边际价值贡献,致使实际流转价格高于市场合理价格。根据上述定义,判断农村土地经营权规模化流转中是否存在溢价的标准是流转价格是否明显超过土地用于农业生产的合理要素回报水平②。基于这一标准,本文从以下两个方面着手:一是结合已有的学术研究和社会调查的数据展开分析,二是结合对吉林省实际情况的调研进行印证。

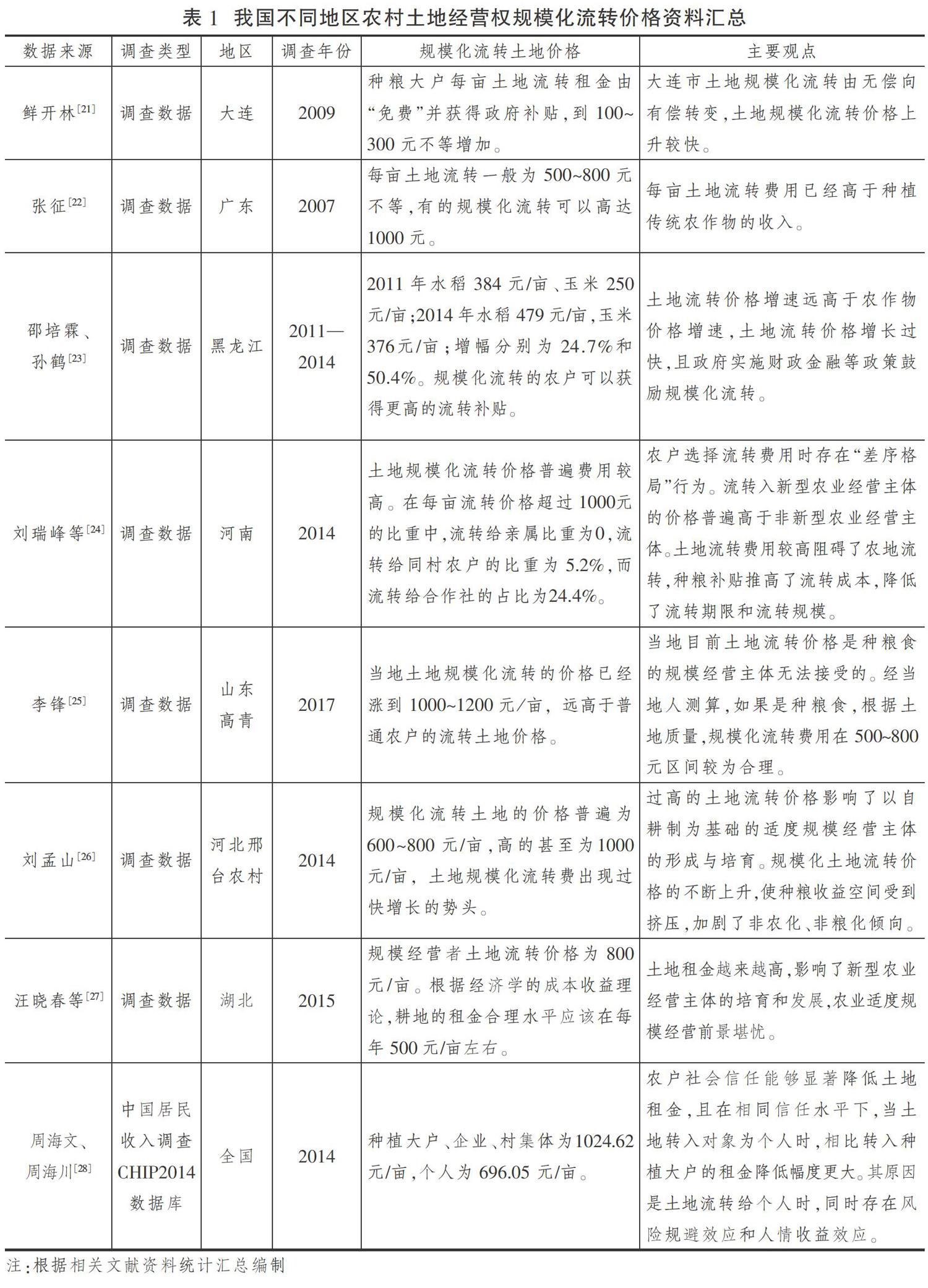

表1(下页)给出了近年来部分学术研究成果关于我国农村土地规模化流转的价格及其主要观点。从上述研究成果的调查数据来看,土地规模化流转价格在不同地区与不同年份存在较大差异。从这八项调查结论来看,2014年以来,多数调研数据显示,土地规模化流转费用超过600元/亩,且多数学者认为土地规模化流转费用存在上涨趋势,土地规模化流转费用上涨有利有弊,但过快的、非理性的上涨应受到抑制。

从全国性的社会调查来看,也存在类似结论。土流网2017年对全国98个产粮大县(区、市)土地规模化流转费用的统计数据显示,土地流转费用为 769.32 元/亩,而土地流转费用超过800元/亩的占比接近50%[20],且近几年规模化土地流转费用上涨趋势不减。经济日报调研组所发布的《新型农业经营主体土地流转调查报告》显示,2017年底新型农业经营主体转入土地时支付的平均流转价格为858.08元/亩,这个数据显著高于普通农户转入土地时支付的平均土地流转费用368.59元/亩。如以普通农户间流转为参照,规模化流转存在明显的溢价现象。

依据要素分配理论,作为农业要素的土地所应承担的合理流转价格取决于土地投入对农业产值的贡献率。党的十八大以来,我国科技进步对农业增长的贡献率在53%以上,2019年农业科技进步贡献率更是达到59.2%①。除此之外,农业各要素贡献研究的结果显示,在土地、劳动和资本三种要素中,资本投入对农业增长的贡献率大于劳动投入和土地投入。无论是上述理论研究和社会调研数据结果,还是土流网等机构的抽样数据,均显示土地经营权规模化流转价格已经大幅超过农业生产所能承担的合理水平。结合粮食亩产及价格来看,当前我国农村土地经营权规模化流转存在溢价现象已成为客观事实。

吉林省作为农业大省,承担着“争当现代农业建设排头兵,率先实现农业现代化”的历史重任,以吉林省为例研究我国农村土地经营权流转溢价具有典型意义,可以作为全国层面事实的补充印证。为深入了解吉林省土地规模化流转溢价的情况,课题组对吉林省洮南市、公主岭市、永吉县、梅河口市和敦化市5个现代农业示范区开展了新型农业经营主体经营状况调研。调研数据显示②,在租赁耕地超过800亩的22家新型农业经营主体中,2017年度土地流转的平均价格为460.82元/亩,平均收益为1250.72元/亩,土地流转平均价格占农业产值的比重为36.84%。22个样本中,土地流转价格占农业产值最高的为48.50%,占比最低的为20.23%。以某专业大户玉米种植为例,每亩成本投入920元,其中,播种20元,种子50元,灌溉20元,化肥110元,除草剂、杀虫剂、叶面肥等80元,收获、运输及秸秆粉碎等100元,脱粒20元,烘干10元,土地流转费510元;每亩产出约1216元;每亩盈余296元。土地流转费用占粮食作物产值的比重为41.94%。

结合调研数据我们了解到,吉林省流转规模在800亩以上的新型农业经营主体土地流转平均价格占农业产值的比重为36.85%。多数新型农业经营主体均反映从农户手中流转土地的价格高于农户间流转的价格,规模化经营主体在与土地承包户的谈判中处于相对劣势。由此可见,吉林省土地经营权规模化流转价格已经大幅超过农业生产所能承担的合理水平,存在规模化土地经营权流转的溢价现象。

土地经营权规模化流转溢价虽然短期内能够增加农户的财产性收入,促进流转农户收入水平的提升,一定程度上保障了农户的利益,但从长期来看,会产生诸多不利影响,主要表现在:第一,土地经营权规模化流转溢价不利于适度规模经营,增加了土地流转的成本,抑制了适度规模經营的需求。尤其是在三产融合的背景下,阻碍了工商资本流入农业经营领域,对现代农业产业体系和经营体系都形成了一定程度的抑制。第二,土地经营权规模化流转溢价不利于农业长期投资。作为土地经营权流入方,新型农业经营主体支付了更多的土地租金,显著抬高了其财务成本。为最大化其收益,土地流入方一般不会对土地进行长期投资,而是尽力使土地经营权收益短期化。流出土地的农户收到较高的租金后理应对农业进行长期投入,但由于其预期未来回收土地自我耕种的可能性下降,加之短视倾向,其对土地的长期投资也在弱化。对土地长期投资不足,会降低土地未来的生产能力,威胁粮食安全。第三,土地经营权规模化流转溢价会导致土地流转期限短期化。土地经营权的资本化过程受阻,其抵押价值下降,导致金融资金无法顺利投入。土地流转价格波动大,流出农户与流入新型主体都会承担更大的风险,容易引起纠纷。

三、农村土地经营权规模化流转溢价的结构性特征

土地经营权规模化流转溢价是市场自发形成的结果,虽然过高的流转价格可能导致一系列问题,但价格形成本身仍然是市场供求结构的体现。为此,在承认溢价问题存在的前提下,对其性质、成因和结构进行探讨是进一步完善土地经营权流转市场机制、保护承包户合理利益,并促进土地适度规模经营的基础。

(一)土地经营权规模化流转溢价的结构

土地经营权规模化流转溢价的本质是在土地家庭承包体制下分散化的承包户与集约化新型农业经营主体间利益分配博弈的均衡结果。它是承包户分享适度规模化集约经营产生的劳动生产率提升、规模经济、资本存量增长、价值链整合等多重红利的直接途径,是承包户失地风险与新型主体投资风险在两者之间分配的结果。同时,溢价的形成也与土地经营权流转市场的交易结构相关,如市场结构、谈判过程等。在此,不考虑此类结构性因素的影响,仅从溢价的价值属性角度来讨论其结构。我们认为,土地经营权规模化流转溢价主要有三种:规模溢价、风险溢价和投资溢价。

一是规模溢价。规模溢价由土地集中流转所产生的规模经济引致。新型经营主体通过规模化的土地经营权流转,集中开展经营,有利于生产要素集聚,减少单位土地生产过程中劳动力的投入,使劳动生产率显著提高;适度规模经营可以提高经营主体在供应链和价值链中的议价能力,降低生产资料采购成本,提高产品销售价格,显著提高农业的资本回报率;适度规模经营便于采用先进技术和优良品种,有利于大型农业机械的使用,提高农业的资本化程度,显著提高农业全要素生产率。另外,适度规模经营还会进一步产生范围经济的收益,有助于拉伸农业产业链条,促进一二三产业融合发展,提高农业的附加值。规模溢价是承包户分享上述规模经济红利的方式,是农民共享农业农村改革成果的体现。本着有利于保护农民土地财产权利、坚持农民利益不受损的农业农村改革的基本原则,应当在农村土地经营权规模化流转中保护规模溢价。

二是风险溢价。土地经营权规模化流转的风险溢价是指在土地流转过程中流转农户为了应对流转所带来的不确定性而要求的风险补偿。在“三权”分置的制度框架下,集体所有权只提供底层权力框架,更具象征性意义,而承包权被决策层进一步强化稳定,经营权则从承包权中独立出来并可以流转。农户的承包权拥有准所有权的地位,理论上是有利于稳定农户预期的。但实践中,将经营权流转用于规模经营,原有承包地在未来若干年中的用途就具有了不确定性,甚至地块的位置都会因为规模生产而模糊不清,降低了农户未来取回土地重新经营的预期。风险溢价得以实现的条件是农户对经营权所具有的制度性特许垄断、农户的议价结构、谈判能力等。针对风险溢价,应当不断完善风险补偿机制、健全土地流转机制、完善农村社会保障机制,使风险溢价保持在相对合理水平。

三是投资溢价。这部分溢价主要源自耕地生产能力的可持续性要求。在土地流转过程中,由于流转合同多为短期合同,流入经营权的新型经营主体从最大化收益的角度考虑,不愿意对土地进行长期投资,因而可能造成土壤肥力下降、农田基础设施老化、农业生产环境恶化等问题。即使流转合同是长期的,缺少承包权保护的新型经营主体也会缺乏对土地进行长期投资的动力。在土地流转博弈中,土地流出农户会预期到新型经营主体的行为倾向,从而采取反制措施,将土地资产折旧部分纳入土地流转价格之中,从而使实际价格高于农户间的土地流转价格。新型经营主体会意识到其支付的价格中包含了土地的折旧,这进一步降低了其长期投资的意愿,形成了博弈均衡。针对土地经营权规模化流转的投资溢价,应当重构耕地保护和农业投资关系,构建农业长期投资体制机制,将政府、社会与土地流转主体均纳入共同投资的框架体系,通过重塑关系、明晰权责,保障耕地生产能力的可持续,促进循环农业发展,保障农业生产投入的稳定。

(二)土地经营权规模化流转溢价的形成机理

第一,土地资源的稀缺性是形成溢价的制度基础。土地经营权流转本质上是产权的交易,而产权流转是需要花费一定的成本和代价的。承包地流出方可以通过交易土地经营权获得合法收益。2016 年 10 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》明确规定:农民可通过流转从土地承包经营权派生出的经营权中获取合法收益。而党的十八届三中全会在进一步强调“稳定农村土地承包关系并保持长久不变”的同时,提出“落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权”。土地资源的稀缺性和长期稳定性是农村土地经营权流转溢价的重要原因。

第二,土地在农业生产中的资本属性的强化是产生溢价的价值来源。土地是特殊的生产要素,尤其对农业而言,其作为基础的生产条件发挥着决定性作用。但由于土地并非完全是劳动价值的凝结,因而并非完全意义上的资本。当然,在几千年来的农业生产中,人类劳动不断投入土地中,改良耕地土壤,改善耕地的利用环境,致使土地也具有了部分资本属性,这种资本属性在土地交易中体现为交易价格。在集体所有制下,不存在不同主体间的流转交易行为和价格,土地只是生产资料,并无资本性質。随着家庭联产承包责任制下土地流转的出现,特别是“三权”分置改革之后,土地经营权产权逐步明晰、交易得到保护、价格得到承认,土地的资本属性不断强化。在资本要素的交易价格中,既要体现要素消耗所产生的折旧,又应包括资本边际贡献所带来的价值增值。土地资本化的过程也包含着折旧和要素贡献,特别是流转给规模化经营主体时,折旧与要素边际贡献都显著地高于农户间的流转,这种差异应体现在价格中,形成溢价现象。

第三,土地流转中风险在不同主体间再配置是产生溢价的动力机制。在传统承包经营体制下,农户是农业自然风险和市场风险的承担主体。在适度规模经营机制中,风险在不同的主体之间进行重新配置。新型经营主体承接了农户随土地经营权一同转移来的农业生产风险,而流出土地的农户将承担诸如土地价值受损、土地未来价格提升、土地保障功能退化、自身转入非农就业后收入不确定的新型风险。相较于小农户,新型经营主体由于经营规模大、市场参与度高、议价能力强等优势,可以比较充分地利用多元化种植、农业保险、农产品期货、农产品订单等多种形式对冲或分散风险,因而可以从整体上降低农业生产风险。相反,流出土地的农户所面临的新型风险缺乏分散和对冲工具,主体仍是由农户自身承担。在这种风险配置结构下,流出土地的农户就会倾向于要求提高土地流转价格,作为其承担新型不确定性风险的补偿。

第四,土地流转市场的交易结构和谈判方式是溢价产生的市场条件。土地流转市场存在两种主要交易结构:一种是一对一的农户间流转,多发生在宗族村社内和亲友熟人、邻里乡亲之间,其交易结构呈现多样化,价格形成比较复杂。另一种交易结构是一对多的规模化流转,多发生在农户向新型经营主体流转土地的情况下。这种交易结构是中心化交易结构,一个流入主体(如种粮大户、家庭农场)要与数量众多的农户进行分别的谈判,且处于信息不对称的弱势一端,交易成本较大。在此条件下,新型经营主体若想流转足够多的连片土地,实现集约化经营,只能在土地流转价格上作出让步。根据不同土地质量和谈判顺序先后来差异化定价的谈判策略难以奏效,越后流转土地的农户其谈判的筹码越高,而先谈判的农户出于攀高心理,会要求流入主体支付所有合约中的最高价格,因而土地流入主体最优的出价方式是一次性给出大幅度高于平均程度的流转价格,从而实现规模经营。

此外,尽管土地流转价格由市场因素决定,但农户对土地经营权流转价格的涨幅和政府惠农政策的预期普遍较高,尤其是在粮食生产者补贴等惠农政策刺激下,农户对土地规模化流转价格的上涨预期不断强化。加之近年来国际粮食价格持续低位运行,我国粮食价格已经触碰价格“天花板”,居高不下的土地经营权规模化流转价格和过低的粮食价格涨幅空间更加凸显了土地经营权规模化流转溢价的问题。

四、应对不同类型农村土地经营权规模化流转溢价问题的政策取向

土地经营权规模化流转溢价分为规模溢价、风险溢价和投资溢价。不同的溢价生成机理和应对思路不尽相同,应对的政策取向也不同,要加以区分对待,并给出不同的应对之策。

(一)保护农村土地经营权规模化流转的规模溢价

土地经营权规模化流转的规模溢价主要由耕地规模经营所获得的规模效应引致,是农户分享适度规模经营红利的正常途径,因而是应当被保护和提倡的。在尊重市场规律、遵从市场机制的前提下,应鼓励新型经营主体通过多种形式同土地流出农户分享规模经营带来的价值。可以在测算产值增量的基础上,因地制宜地制定各地区土地规模化流转的指导价格,给土地经营权流转双方提供询价谈判的价格锚。鼓励新型经营主体同农户间建立更加紧密的合作关系,通过优惠价格的生产服务、统一的农资农机采购、集中产品销售服务等形式,实现通过非土地流转价格途径来分享规模效益。健全完善农村土地流转市场,提升交易效率及综合服务能力,降低土地流转交易中的信息不对称和交易成本。通过不断放大土地经营权的权能释放效应,扩大规模效益,让新型农业经营主体和流转农户都能享受规模效应带来的好处。另外,应辅之以完善适度规模经营和绿色生态为导向的农业补贴制度,提高农业补贴政策的指向性和精准性;探索建立土地经营权流转担保基金机制,促进土地经营权有序流转;不断完善农村社会保障体系,通过农村大灾补偿、大病医疗和商业养老保险等保障制度的健全,逐步释放农业的社会保障功能,解决农户后顾之忧。

(二)规范农村土地经营权规模化流转的风险溢价

风险溢价中既包含因土地流转所直接产生的风险,又包括因集中规模经营所派生出来的其他风险,因而并非所有的风险溢价都是合理的。与土地流转直接相关的部分,如土地价值受损、土地未来价格提升的风险等风险是应当由土地流入方予以价格补偿的,但诸如土地社会保障功能弱化、农户城镇化转移等方面产生的风险则与土地流转并不直接相关,而是由附着在土地上的社会功能所致,因而应纳入承包权的经济功能中,而非体现在经营权价格中。应当建立和完善土地流转价格增长指导机制和土地流转风险保障机制,降低流转农户对流转耕地预期的不确定性,规范风险溢价。可在土地确权的基础上,依托土地经营权流转交易市场体系对流转土地实施等级划分与评定,结合土地收益、政府补贴、耕种意愿、土地自然条件和市场供求关系等因素厘定不同的土地流转指导价格,作为土地经营权流转的定价依据。完善土地流转合同期限机制,鼓励长期稳定土地流转关系,规范土地经营权流转合同执行,降低不确定性预期。确定土地流转价格动态增长机制,稳定农户与新型经营主体土地流转价格的增长预期,切实保障农民的利益不受损失。探索保险机制介入的多种方式,以降低土地流转过程中的不确定性风险。

(三)重构农村土地经营权规模化流转的投资溢价

投资溢价是土地资本折旧在流转价格中的体现,是规模化流入主体支付给流出农户的长期投资补偿。但实践中,在收到这部分溢价补偿后,作为承包权人的农户并无太大意愿对土地进行长期投资,结果导致流转双方对土地长期投资都不足,土地生产能力下降。针对这种状况,应重构耕地保护、农业长期投资和经营权流转间的关系,构建将投资溢价从土地流转价格中剥离的机制,探索建立诸如农业长期投资补偿基金等形式的农业长期投资和农地保护体系。将政府、社会以及土地流转主体均纳入其中,形成权责清晰、成本共担、利益共享的土地长期投资补偿机制。在具体运行中,一要发挥政府在农业投资基金成立及运行过程中的主导作用,通过倡导基金成立、管理基金运行、财政资金注入等一系列政策举措奠定基金创立和运行的基础;二要发挥社会组织和土地流转双方的作用,通过积极参与基金运行,共同遵守基金章程,并在实际的耕地保护中认真履行权利和义务,切实提高耕地保护的数量和质量,促进耕地生态的可持续发展。

参考文献

[1]冒佩华,徐骥.农地制度、土地经营权流转与农民收入增长[J].管理世界,2015(5):63-74.

[2]朱隽.“毁约弃耕”当警惕[N].人民日报,2015-06-07(009).

[3]翟研宁.农村土地承包经营权流转价格问题研究[J].农业经济问题,2013(11):82-86.

[4]张振华.基于收益现值法的农村土地流转价格研究[J]中央财经大学学报,2013(12):58-62.

[5]蔡继明.按生产要素贡献分配的理论基础和政策含义[J].学习论坛,2004(7):17-21.

[6]洪银兴.非劳动生产要素参与收入分配的理论辨析[J].经济学家,2015(4):5-13.

[7]全世文,胡历芳,曾寅初,等. 论中国农村土地的过度资本化[J].中国农村经济,2018(7):2-18.

[8]张晓娟.农村土地流转价格影响因素实证分析[J].财经理论研究,2018(5):9-17.

[9]钱忠好.农地承包经营权市场流转:理论与实证分析——基于农户层面的经济分析[J].经济研究,2003(2):83-91.

[10]郝宇彪,管智超.中国农村土地流转价格形成机制的比较分析[J].区域经济评论,2018(6):105-113.

[11]伍骏骞,齐秀琳,范丹,等.宗族網络与农村土地经营权流转[J].农业技术经济, 2016(7):29-38.

[12]田先红,陈玲.地租怎么样确定?——土地流转价格形成机制的社会学分析[J].中国农村观察,2013(6):2-11.

[13]陈奕山,钟甫宁,纪月清.为什么土地流转中存在零租金?——人情租视角的实证分析[J].中国农村观察,2017(4):43-56.

[14]邓大才.承包土地流转价格低廉的原因分析[J].现代经济探讨,2000(10):83-86.

[15]黄丽萍.农村承包地使用权流转价格低廉的原因探讨[J].农业经济问题,2005(8):39-42.

[16]马元,王树春,李海伟.对农地转租中低地租现象的一种解释[J].中国土地科学,2009 (1):25-28.

[17]邵挺.土地流转的“名”与“实”——走出“反公地陷阱”[J].中国发展观察,2015(5):51-53.

[18]朱隽.土地租金上涨如何看[N].人民日报,2014-06-22(09).

[19]杜挺,朱道林.中国土地流转价格时空演化与宏观机制研究[J].资源科学,2018(11):2202-2212.

[20]我国各地土地流转租金是多少?[EB/OL].(2017-09-05)[2020-11-25].https://www.tuliu.com/read-62323-2.html.

[21]鲜开林.大连市农村土地流转调查报告[J].农业经济问题,2010(2):76-80.

[22]张征.广东省农村土地流转状况调研报告[J].宏观经济研究,2009(1):50-55.

[23]邵培霖,孙鹤.黑龙江省农村土地流转情况调查报告[J].调研世界,2015(6):29-32.

[24]刘瑞峰,梁飞,王文超,等.农村土地流转差序格局形成及政策调整方向——基于合约特征和属性的联合考察[J].农业技术经济,2018(4):27-43.

[25]李锋.适度规模经营,“度”在哪里?——来自土地流转大县山东省高青县的调查[N].农民日报,2018-04-09(007).

[26]刘孟山.适时适度调控地租过快上涨趋势[N].农民日报,2014-05-28(003).

[27]汪晓春,李江风,王振伟.农村土地流转中土地租金差异化动因及影响研究[J].国土资源科技管理,2016(5):65-71.

[28]周海文,周海川.农户社会信任对土地流转租金的影响——基于CHIP 数据的实证分析[J].公共管理学报,2019(3):118-130.

Premium on Large-Scale Transfer of Farmland's Economic Right:

Objective Facts, Structural Structure and Policy Orientation

ZHU Guo-ping GUO Lian-qiang LI Xin-guang

Abstract: The goal of the "Three Rights Separation Reform" is to promote large-scale agricultural production by liberalizing the economic rights of farmland. However, in recent years, in the process of large-scale transfer of the economic rights, there is a phenomenon of transfer premium in some places. The transfer premium can increase the income and protect the property rights of the farmland contractor. However, the transfer premium may hinder the large-scale operation of agricultural land, which is not conducive to the progress of agricultural modernization. There are three forms of transfer premium, namely scale premium, risk premium and investment premium. Each form of premium has a different mechanism. The attitude and treatment of different premium should be different. A reasonable price formation should follow the following principles: to ensure food security, to promote the appropriate scale operation of farmland and to protect the interests of farmers. We should protect the scale premium, regulate the risk premium and reconstruct the investment premium of the large-scale transfer of farmland's economic right.

Key words: farmland's economic right; large-scale transfer; transfer price; premium structure

基金項目:国家社会科学基金项目“社会资本变迁、成员异质与农村合作金融发展路径研究”(18BJY154);吉林省科技厅软科学项目“吉林省农业资本回报率问题研究”(20190601037FG);吉林省科技厅科技战略与规划研究项目“吉林省农业资本存量估算与资本下乡最优组织模式研究”(20200101038FG)。

作者简介:祝国平,吉林财经大学吉林农村金融研究中心执行主任、教授;郭连强,吉林省社会科学院副院长、研究员;李新光(通信作者),吉林财经大学吉林农村金融研究中心讲师。