现场对话实录

刻骨铭心的改革往事

王波明:资本市场这30年真是不容易,我们这些老朋友30年前共同努力,今天汇聚在一起,来讨论这30年的发展。有请每个人讲一下在这30年中,比较刻骨铭心的事情。

屠光绍:早期我和联办(全称为“证券交易所研究设计联合办公室”)的同仁一起,就证券市场的问题参与了讨论,之后我从NET系统(全称为“全国电子交易系统”)到了上海证券交易所担任总经理,后来又到监管部门任职。

我经历了资本市场非常重要的改革阶段,这就是股权分置改革。中国资本市场的发展确实不容易,因为它是在过去计划经济的土壤和体制下,随着市场经济的发展,逐步建立并完善。所以我们的资本市场从刚开始发展时,就带有很显著的体制特征。

从历史的角度来看,如果没有股权分置,从一开始就按照完全成熟的方式建立资本市场,那时候反而不能建立起来。恰恰是股权分置的制度设计,在计划经济的土壤上,随着改革开放和市场经济体制的推进,才有了资本市场的发展。

股权分置与资本市场制度风险座谈会。

从这个意义上讲,任何事物的发展都有一个转化的过程。当资本市场发展到一定程度时,股权分置就变成了阻碍或者制约其发展的重要基础性因素。所以经过了十几年的发展,反过来又要解决股权分置的问题,这才有了股权分置改革。

股权分置改革对于资本市场的发展是很重要的。同时,股权分置改革本身也适应了资本市场当时对于处理好政府和市场的关系的需要,即通过一个比较完善的制度安排来解决好政府和市场的关系,提出了股权分置改革的方案,这本身也是对资本市场发展的一个重要贡献。它解决的是制约资本市场发展的一个体制问题。

毫无疑问,股权分置改革在证券发展史上确实是一件大事,那时候3万亿元左右的市值里,其实有70%是不能交易的。通过股权分置改革,中国的证券市场一下就顺了。

高西庆:中国股市在几十年里发展得这么快,这在全世界历史上是没有的。中国有其特殊情况,别的市场都是自下而上发展的,中国则是自上而下,用“中央集权”的方式弄起来的,但这个过程对于中国人来说,是非常伟大的一个历史事件。

在这些年里,我们造就了大批向全世界提供产品的企业,同时我们也有在世界各国“买买买”的企业家、投资人,还有全球最大的散户投资者群体。国家主席讲要“不忘初心”,所以我们不能不停下狂奔的脚步,反思一下我们走过的路程,考虑一下我们的前途。

不忘初心是我今天不得不提的问题。在30年的发展过程中,我们都在狂奔,今天我们坐在这里想一下,这狂奔是往哪儿奔?我们从完全的计划经济逐渐过渡到社会主义市场经济,市场经济是什么意思?就是要让市场对资源配置起基础性作用。

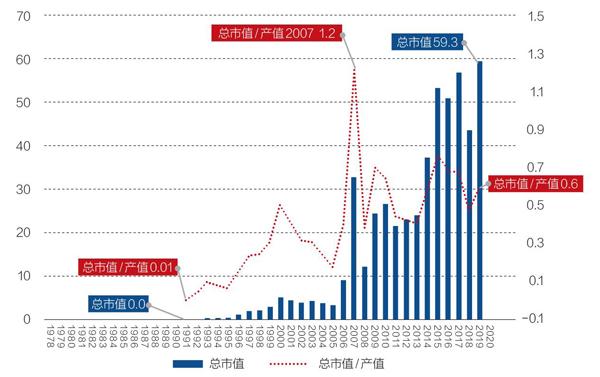

朱云来:简单回顾过去30年,资本市场从1990年开始,前传包括1990年以前的筹备阶段。2005年经历了股权分置改革,股票总体趋势在这之前是一个水平,在这之后出现了巨大的提升,当然也包括2007年的股灾,可以看得出来,股市经过了系统性的发展。

从市值占GDP角度来讲,我国上市公司总市值占GDP的比例没有达到百分之百,也就是说资本市场还可以有更大的发展空间。

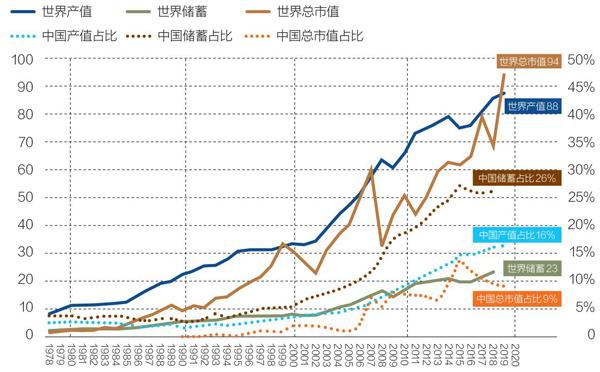

从全世界的总产值以及中国的占比来看,中国的产值现在可以占到世界的16%,中国的储蓄占到了世界的26%,但是中国的市值只占世界的9%,我们资本市场发展还应该有更大的潜力,当然充分发展也是一件不容易的事情。

中国证券市场的结构,股票发行占比较小,债券大约7万亿元,实际上应该更多,这里的债券仅仅包括了交易所的债券,而不包括银行间市场还有发改委批文的企业债。

机构化程度方面,专业性机构所占的比例非常小,大量的投资者还是散户,有待于未来的进一步发展。金融是一件很复杂的事情,让每个人都懂得金融道理不太容易,个人分散地把握投资风险也非常不容易,所以未来机构化发展应该还有很大空间。

上市公司盈利和分红方面,应该说,还是有一个适当的总体分红水平,使得今天的收益和未来的成长相平衡。比较明显的是,2005年之后,盈利水平大大提高,但是这里面有一个背景需要我们注意,即2002年中国的货币总量是18.5万亿元,大约19万亿元,到今天中国的货币总量已经是217万亿元,还是有着十倍的不同。

我自己感触最深的是,资本市场如果做对了、做好了,可以促进社会发展,使得企业有更多的发展机会,也给投资者和大众储蓄者一个非常好的机会,让他们可以获得投资收益。

在这样的前提之下,我们确立资本市场的方向,使得我们企业一方面改变观念,另一方面按照规范的市场制度去调整企业理念,可能会助益企业发展。我们做过一系列的企业改革,累计差不多几千亿美元的融资,现在这些公司总计大约几万亿美元的价值,跟我们庞大的经济总量相比还是不够,但是这确实是一个系统性的工作。我们大概做了五六十家国家级的行业顶尖领先公司,当然现在还是不够的,应该还有更多的机会,所以这也是为什么我们觉得证券市场发展30年,未来成长还是非常可期的。

图2:国内股市总市值及与产值比

單位:万亿元(左轴)。资料来源:Wind

现在讨论比较多的,从原来审批制,到后来的核准制,再到现在的注册制,我认为重要的是,证券市场能够有效发挥它的作用,是要根据非常准确客观的基础资料,并不需要过度人为干涉投资者的决策,但是要保证这个注册是真实的,要保证这个信息披露准确的,至于说这将带来什么样的结果,对于估值将产生什么样的影响,应该由投资者根据市场情况自己做出判断,只要管理到位,资本市场是可以健康发展的。

尉文渊:大家好,30年前我35岁,一个很偶然的机遇,我走上了创办证券交易所的道路,参与中国资本市场初创时期的工作。当时很偶然,因为1990年朱镕基同志突然在海外宣布,上海证券交易所将在年内开业,这个消息传到国内以后,大家在想,怎么突然把时间定下来,这个事情加快了原有的进度。

王波明:我记得在1990年6月,朱镕基同志在海外宣布,上海证券交易所年内要开业,当时只剩下六个月左右的筹备时间。

尉文渊:回想30年的生涯,我记忆最深的是创建上交所的过程。自我接手以后一直到开业,五个多月的时间里,之前完全是一张白纸,从找场地,搞规则,起草各种办法,甚至包括各种单、证,搞到最后有点绝望,因为感觉到完不成了。为什么呢?我们一开始说要找一个大厅,非常难,光一个大厅就找了一个多月。后来又不知天高地厚,说要搞电脑交易,在上世纪90年代,这些事情提出以后要在那么短的时间内完成,要求非常高。

1990年12月19日, 上海证券交易所在浦江饭店开业。图/视觉中国

在筹建过程中,不光是我一个人,我们所有的同仁沒日没夜全身心地扑到筹建工作上。最后上海证券交易所定于当年12月19日开业,12月18日晚上,我印象蛮深,一个人在大厅里,我说让我静一下,明天要开业了,时间太紧,也来不及做模拟交易,来不及做测试,明天不知道交易能不能成。我坐在那儿就想:听天由命吧,已经没办法改变。所以到了12月19日顺利开业后,我当然喘了一口气。那天开业我穿的一大一小两只皮鞋,一个是40码的,一个是45码的,因为我的右脚感染没办法站立,向员工借了一只鞋子套上去。上午开业完了以后就发高烧,到医院一个多月才出来,后来有人问我们当天交易怎么样,什么感觉?我什么都不知道,因为弄完以后就到医院去了。那段记忆非常深刻。

现在大家对历史有很高的评价,对我个人来讲,也完全改变了我的人生。现在每每回想起这段历史,我都感慨颇深。这是一代人的努力,看到今天这个市场取得如此巨大的成就,怎么评价都不过分,可以说举世无双。历史发展对我们这代人是一个最大的肯定,所以我怀念那个时代,也感激那个时代。

尉文渊:我特别怀念朱(镕基)总理。邓小平同志做出决定之后,真正把这个事情推动起来的是时任上海市委书记、市长朱镕基,当时我印象比较深的有两件事情。1990年12月3日,我突然接到电话通知,说朱市长马上到上海交易所。没做准备,我就去迎接,下了车以后一片狼藉,走到大厅里面以后舒缓了,因为我们大厅先搞好了,灯火通明。

王波明:当时是在礼查饭店,它有上百年历史。

尉文渊:当时朱市长来了以后我印象蛮深,他坐下来说,小尉你还有什么工作需要解决?我说电话没到位,贵宾厅的弓形玻璃没到位,他说打电话叫他们马上解决。

王波明:那时候条件差,因为交易需要场外递单到场内,当时要50根电话线,谁都解决不了,最后是朱镕基市长亲自批的。

禹国刚:1983年,我到日本学习证券知识,回到中国以后,组织部跟我说,“现在没有证券市场,你从哪儿来回哪儿去。”于是我就回到了爱华公司。1988年,深圳成立资本市场领导小组。1990年12月1日,深圳证券交易所开始集中交易,从那时候算起到今天已有30年。这30年的历程真不简单,把深沪两个交易所的总市值加在一起,现在大约是10.3万亿美元,而美国的资本市场搞了200多年,现在的总市值也不过是47万亿美元,而我们只有30年,我们党和国家的领导人有先见之明,做出大力发展资本市场的决定,功不可没。

我和朱镕基总理有过两次对话。1992年2月28日,朱总理到厦门召见了深沪两个交易所的负责人,让我们给他汇报股市试点的情况。朱总理最后总结道,“试点刚刚开始,离铺开还远着呢。”

1993年4月2日,在北京中南海国务院的第二会议室,朱总理主持国务院证券委员会的会议,朱总理问:“禹国刚你回答我两个问题,以你之见,在中国大陆建几个证券交易所好?”

我回答说:“要根据中国市场经济发展的需要而定。我们列个方程式,美国活跃的股票交易所有9个,我们中国有31个省、自治区、直辖市,方程式是50∶9等于31∶X,X大约等于5,也就是说,在中国大陆至少可以建5个证券交易所。”

朱总理说:“老禹你回答得很好。不过我还有一种算法。如果按GNP算,我们只是美国的十分之一,所以我们建一个证券交易所就够了。但是我们现在已经有深沪两个交易所了,这两个交易所继续试验,试验好了以后再说。”

朱总理接着问,“怎样建立全国统一的证券市场?”

我说,朱总理,你得学习秦始皇统一度量衡,如果把上交所用的地方法规和深交所用的地方法规比作度量衡,这两个度量衡是不统一的,要建立统一的证券市场是不可能的。因为那个时候《公司法》、《证券法》都没出台,所以我们这次呼吁以后,朱总理抓紧了统一度量衡的事。很快,《公司法》、《证券法》出台,全国统一的证券交易市场就这样建起来了。之后沪港通、深港通陆续推出,我们中国市场只用30年走了这么辉煌的一段历程,非常感谢党和国家的领导人。

图3:世界经济发展与中国占比提升

单位:万亿美元(左轴)。资料来源:世界银行官网、Wind

尉文渊:当时分别在上海、深圳设立交易所,那时候证监会还没成立,两个交易所基本属于地方管理,自然就存在竞争。老禹谈到的建立全国统一证券市场的表述,是当年上交所的一个工作目标,准备争取和深交所合在一起,那些年两个交易所确实既有合作,也存在着竞争。后来,两家交易所都发展起来了。

王波明:上海的交易量比深圳大很多吧?

尉文渊:大四五倍,在我主持工作時期,并没有要跟深圳竞争,我们都是闷头做自己的事。无意识中上海交易所搞的无纸化、T+0等一系列的创新,和深圳的模式有很大的不同,市场产生很大的吸引力,包括后来大量的公司上市,深圳有很大的压力。

贺强:中国资本市场30年风雨兼程,成果来之不易,这30年的发展,也是思想解放的进程,联办是中国资本市场的先锋队。我首先是个老股民,1991年就到上海专门考察证券市场,1992年-1993年就在北京开始做交易了。我从1985年开始研究股份制,是资本市场的长期专门研究者。我在学校只讲一门课,就是证券投资和证券市场。

其实资本市场故事太多了,我想讲一个跟我自己有一定关系的,也就是我和印花税的故事。

2008年,我曾经在全国政协递交了一个政协委员的提案,建议政府单边征收印花税。我为什么写这个提案?因为经过2007年一年的大牛市,股市最高炒到6124点,可是我们当年的印花税收了2000多亿元,而全部上市公司一年创造的利润总额才1000多亿元。2007年我们大牛市,可是从总体来讲,市场是亏损的。所以,我认为首先应该降低交易成本。

2008年9月18日,中国财政部终于公布,经国务院批准,印花税改为单边征收,按照我们的意见,买的时候不征收,卖的时候征收,这样有利于刺激购买。第二天股市大盘全面涨停,这在2008年是很少见的。这件事给我触动很大,我认为只要你提的提案,有研究,有合理化的建议,各部委是愿意采纳的。

1992年1月,邓小平在深圳国贸大厦向深圳市负责人说,深圳发展这么快,是靠干出来的,不是靠讲话讲出来的,不是靠写文章写出来的。

到现在为止,关于资本市场的提案,12年中我一共写了46个,采纳率还是比较高的。唯一的遗憾就是关于T+0交易的提案,我连续写了九年,到现在也没有推出。

1992年中国资本市场就出现了改革创新的春天,那时候推出了T+0交易制度,在当年5月21日,由于改革创新,股市长期的内在能量终于爆发,前一天晚上收盘600多点,第二天早晨一开盘,上海大盘以1200多点开盘,这就是井喷。在很短时间里炒到1448点,中国股市第一轮暴涨就是这么产生的。

尉文渊:事实上,在中国股市刚刚建立的时候,我们实行的是非常严格的涨跌停板制度。因为那时候我们力图建立一个社会主义的交易所,把维持股价的稳定、防止大起大落、防止“大鱼吃小鱼”、防止尔虞我诈看得很重。

上交所刚刚开业的时候,涨跌停板的幅度为5%,大概两三个月以后,我们把涨跌停板的幅度从5%降到5‰,股票的成交量没有达到标准也不能涨,这造成了严重的后果,包括价格扭曲、黑市交易等。这个情况一直延续到1991年底,当时朱镕基副总理在厦门听取两个交易所的情况汇报,他在会上批评上海,表扬深圳放开股价,因为深圳是从1991年10月份放开的。

当时放开股价是一个重大的突破,因为在一开始,人们把价格机制视作社会主义交易所的保障措施,邓小平南巡以后,市场的步子迈得比较大,一天翻一番,并不是这个市场畸形,而是长期压抑的结果。

政府与股市“父与子”的关系

王波明:中国的股票市场由于经济改革的需要,比如企业股份制改革等,不像国外是一种自然地一点一点发展起来,有自己的市场规律。当初成立两个股票交易所,一是没《公司法》,二是没《证券法》,《证券法》1999年才出来。最早上交所由上海市政府管,深交所由深圳市政府管,也没有证监会。所以,证券市场在发展初期的10年,甚至15年,可能政府干预多一点,像自己的孩子还没长大成人,给予各种关怀,包括关怀股票的价格,市场高了也不行,低了也不行,高了就“流汗”,低了也“发抖”。

禹国刚:深交所开市的最初几年,政府对证券市场热了愁,冷了愁,不热不冷也发愁。

1990年深圳股市处于柜台交易,面额一股一块钱的深发展股票,白市60块钱,黑市120块钱。

1990年3月拆股,比如你买了深发展,一股20块钱,现在就是70块钱,价格魔力就出来了。这个时候着急也没用,我就建议出台股票交易印花税。

市场冷了,政府也愁。从1990年12月到1991年9月,长达9个月的跌势,跌到1992年零成交。

王波明:零成交,《纽约时报》都登了,说深圳有个交易所,一天内的交易量为零。

禹国刚:不是股票没有投资价值,而是老百姓丧失信心,如果股市下跌没有人为干预是没关系的,它自有规律。这时候深圳人民银行三天两头放风,说又要发新股,老百姓把它视为洪水猛兽,所以市场加剧下跌,由100点一直跌到45点,这时候市场冷了,把我找去救市,动用两个亿资金,又救起来了。

不热不冷又发愁。1992年1月19日,邓小平第二次视察深圳,他当时讲了一段话:“证券、股市这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用,允许看,但要坚决地试,看对了,搞一两年对了,放开;错了,纠正。”这个话一讲,深圳股市发展得非常好,但又说不够活跃。所以是“热了愁,冷了愁,不冷不热也发愁”,到现在还愁着呢。

王波明:一开始护着让孩子长大,十几岁了,到了2005年,政府跟股市的这种“父亲和儿子”的关系一直没变,热也愁,冷也愁,不冷不热也发愁。大家如何评价,在股市发展的这30年中,政府与市场的关系?

高西庆:证监会历史上几次对市场的干预,不管是救市也罢,还是打压股市也罢,都是有历史原因的。每次在做这个事的时候,证监会都是高度纠结的,因为这都不是证监会自己能决定的事。

我們国家的政府是全能政府,它对于老百姓的事情反应比资本主义国家政府反应更多一些。

我们的机制稍微有点问题。我这些年从里面到外面,既当“猫”又当“老鼠”,对两边的纠结还是挺熟悉的。

深圳证券交易所和上海证券交易所,在证监会成立之前,各有至少一次政府对市场的干预,两边政府对这事蛮得意的。在国务院开会的时候,深圳和上海的都说,“我们拿出了几亿,回来了多少亿,市场平稳走回去了,政府也没赔钱,皆大欢喜。”

对这样的事应该怎么判断?当时要做决定的时候我就写一个条子给领导,这叫饮鸩止渴。一直到后来,每一次政府干预,我非常反对。

现在政府方面、监管部门对于这些事情已经开始越来越小心了。我在全国人大每年都提案,修改《证券法》是最重要的一条。证券监管部门没有干预的权力,不干预就是市场化行为,凭什么干预,把市场弄好了它逐渐会好起来,让市场逐渐解决自己的问题。

如果市场失灵了怎么办?建制度,监管人员用最大的力量抓坏人,零容忍,提高违法成本,将来就会慢慢好起来,让市场自己消化。结果说不行,中国的老百姓不成熟,我们的股民太幼稚。我说最需要教育的是监管部门的领导,不干预了,市场就会好起来。

禹国刚:我对高西庆讲的内容深有感触。当然我们只有30年,要求也不要太高,我们深圳在1992年发行新股的时候,曾经发生过一场风波,大家都知道,叫“810事件”,这件事震惊了国内外。

当年9月3日,美国证券委员会的主席理查德到了深圳,他说这件事弄大了。我跟他说,你看从1792年,有24个人在纽约华尔街68号门外买卖股票,到今天是200多年,我们深圳股市还不到两岁,就像小孩子学走路摔了一跤,没有什么值得大惊小怪的。

这时候股市已经用到电脑化交易了,下一步还要换大型计算机,买美国的大型计算机。他说我邀请你到美国去访问。1992年12月18日,我到了他的办公室,我说今天是到你们这儿学习的,我要请教你们一个问题,就是“怎样能够管好证券市场”?他说,“这个很简单,只要股市正常运转,不干预,但如果哪儿冒烟,迅速扑灭,如果抓到了重大的犯罪嫌疑人,美国证券委员会有权起诉他,法律收拾他,违法成本非常高。如果股市运转得很正常,不冒烟,不失火,是不是就没事干了?不是,我把消防车、灭火器尽量检修好,随时待命。”其实他讲了两个问题,一个是标准,另一个是操作,1992年到现在已经过去了28年,我觉得他的话到现在还有用。

王波明:朱云来你能否从市场操作者的角度谈一谈。

朱云来:咱们从历史的角度,稍微超脱一点的角度,说说政府跟市场到底什么关系。

证券市场现在已经发展到了注册制,至少朝着这个方向走,应该说这么多年历史积累的经验以后,还是提高了。其实早期的市场,我们是完全可以理解的,中国资本市场发展历史毕竟很短,实际上就30年,迅速发展到今天这个规模,以及包括现有的组织体系框架,还是比刚开始时强了一些,尽管还有很多问题。

政府很纠结,一方面希望把事情办好,另一方面对市场规律还在摸索验证中。其实我们大都不太懂,政府总是陷入到陷阱里面,好像要为大家做好事,什么事都要救。

其实想一想,这个股票跌了,包括我们股民应该学习,十块钱的股票变成七块钱了,一定需要政府来救吗?这个公司股价为什么从十块钱到七块钱,可能真的就是做不好上不去。七块钱你是亏了,把七块钱拿出来投更好的公司,你的七块钱放一点时间可能又涨回到十块钱。

1992年8月10日, 深圳特区发售新股认购抽签表。一位从江西来的小伙子在发售前半小时被挤出认购队列。他绝望的眼神正是“810 事件”真实的写照。图/视觉中国

其实市场本就在发现哪个公司好,哪个公司有价值和能力。如果政府过于担心,市场就无法调整了,尤其是遇到了特别大的问题。如果是小问题,大家有一点恐慌,现在拿一点钱垫上去,将来钱退出来股市没有跌,但问题是,如何知道这次是一个小问题,投钱之后将来还跌怎么办?赔钱的话又怎么赔,这个钱算谁的?

实际上,人们最后发现,这个市场有自己的客观规律,市场有一个自然平衡机制,如果股票真的不值钱,就应该跌到零也不救它。如果原来值十块钱,现在值七块,不经过干预的市场,更多人会看到其他公司从十块钱涨到二十块钱,成长力非常好,就可以调整投资方向。所以,市场有一个自我适应的机制,政府的责任就是开创这个机制,因为这个机制对于发展有好处,无论是对于融资者还是投资者都有好处。政府建立这个机制之后,还要保证这个机制正常运行。怎样保证正常运行?信息要真实。如果信息是虚假的,所有的判断分析就完全没有意义,只需要管这一点。

随着市场的发展,政府应该越来越明白,也不用担心,其实每个都要救反而救不活。当时很多证券公司破产,其实不应该去救,本来就是它的经营可能有方法、知识、理念等各种问题,让它破产了,其他好一点的公司可以把里面的员工吸收过来,或者有一些公司需要有更多的人发展,还可以重新培训他们。

所以,现在让市场发挥作用,好公司自然发展起来。相反如果总是这样救,还是用原来错误的方法,补贴了差的公司,相当于好的公司没有补贴,被补贴的公司天天消耗,所以好公司没有发展起来,差的公司没有死,反而不利于市场调整。这就是市场机制最核心的原理。

展望资本市场未来十年

王波明:下面每个人用一两句话,想想十年以后,中国的资本市场将会变成什么样子?

高西庆:只要我们坚持市场化和法治化的原则,十年以后,我们会成为全世界最大、最有效、最令人向往的市场。但是,能否坚持这个原则,我们还拭目以待,今天我所看到,似乎是在往这个方向走,因此我是谨慎的乐观。

朱云来:非常同意法治、规则立在前面,对于这个规则,即便我们不是最有经验的,只要有一个足够公开范围的讨论,只要这个正确的机制设立了,哪怕这个机制有问题,也可以通过刚才我们所说的探讨机制定期进行修改,这样就是一个完全可以持续的、科学的体制。

另外,股市要好,最终是要经济好。经济也是同样的问题,跟股市面临的问题一样,要实行市场制度,市场才能帮你做出整体上最优的平衡,做什么事情是有效的,真正有收益的,社会就往哪里走。倒过来说,证券市场跟实体经济发展的道理一样,证券市场杠杆经济更明显,因为有不断的信息披露,这样的规则实际上可以大大促进我们经济发展。所以,我们有了这样一个好的制度以后,经济的发展也会比我们现在看到的、或者想象到的更好。

尉文渊:30年前,我们发展证券资本市场,30年后,我们同样做这项工作,有什么差别?在30年前,我们基本是战战兢兢,小心翼翼,因为那个年代我们处在一个改革的特殊时期,要克服很多特别是来自意识形态、传统习惯造成的干扰。30年后,我们再看这个市场,除了在规模、全球影响力和对经济的促進方面取得长足进步,还有很重要的一点,那就是内外环境和发展条件都有重大的变化。

如果30年前给我这个条件,我可以把它做“飞”,为什么?因为中央对资本市场的重视、提到的高度,以及发展的力度,超过历年,如果有这样一个政治的保障、资源的支持、发展的决心,再加上坚持改革发展,这个市场一定会做“飞”。

“飞”是指能够以更快的速度成长,发展到更大的规模。中国资本市场现在很多方面走在前列,这个市场的技术体系、业务体系、市场效率都是全球第一流的。如果我们坚持改革、坚持发展、坚持法治,特别是解决好政府和市场的关系,这个市场将来是非常有希望的。中国的证券市场有望成为全球最大、效率最高、财富管理功能最好的市场,它的经济功能完全能够支持中华民族的复兴,因为我们从对30年发展经验的总结中可以看出,它完全具备这个能力。

禹国刚:未来十年中国资本市场将会是什么面貌?我希望全市场都实行注册制,坚持市场化、法治化、国际化的道路,我们的证券市场一定会有一个质的变化。

这个质的变化表现在,现在我们在证券交易的硬件方面,比如交易电脑化、运作无大堂化等,坦率地说,领先于全球;但我们的软件需要好好提高,首先是人,包括证监会、两个交易所、上市公司、证券公司,会计师、律师、评估师,各种新闻媒体,我把它们统称为软件。

如果软件的素质大大提高,与硬件相匹配,十年后,也就是中国资本市场建立四十年时,体量上和美国差不多不是做不到,重要的是质量。所以一句话,只要坚持向市场化、法治化、国际化的方向前进,我们的前途就是光明的,但要做到是很不容易的,需要我们下大力气才能达到。

贺强:未来十年是第二个百年的第一个十年,在“十四五”的不断推进下,我们预计,未来十年中国经济将会进入一个新的经济增长周期,上市公司业绩在这种背景下会不断提升,我们股市运行的环境将会更加良好。所以,未来十年,我有一个股市梦,就是中国的股市真正发展成为投资型的市场。