家庭不文明行为对酒店员工服务主动性的作用机制

郭功星 程豹

[摘 要]文章聚焦家庭不文明行为这一较新的概念,基于资源保存理论,采用多阶段、多来源的数据收集方式,探讨其对酒店服务员工顾客服务主动性行为的影响后果和作用机制。基于286份有效的主管与员工配对问卷数据,分析结果表明:酒店员工的家庭不文明行为对顾客服务主动性行为具有显著的负向影响;心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间起着部分中介作用;情绪智力不仅调节了家庭不文明行为对心理困扰的影响,还调节了心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间的中介效应。该研究不仅能够在理论上弥补现有酒店人力资源管理研究中关于“家庭如何侵扰工作”的研究不足,而且可以在实践上为酒店企业提升一线服务人员的服务绩效提供有益参考。

[关键词]家庭不文明行为;心理困扰;情绪智力;顾客服务主动性行为;酒店服务业

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)02-0117-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.02.014

引言

“事业家庭双丰收”自古以来便是人们的理想追求和美好向往,但奈何“此事古难全” [1-2]。为此,工作与家庭相互侵扰(包括工作对家庭的侵扰以及家庭对工作的侵扰)就成了学界长期关注的议题[3]。特别是对于酒店的一线服务员工而言,由于酒店服务的特殊性[4],需要向顾客提供持续性的服务(prolonged service)(例如,顾客自入住到退房通常需要至少一个晚上的时间,甚至可能持续数日,这期间就需要酒店员工持续提供服务)[5],这就意味着相较于其他服务业情境的员工,酒店服务业情境中的一线员工需要付出更多的资源以保持持续性的高质量顾客服务。也正是由于酒店服务业的这种持续性服务特征,往往会占用员工的大量时间,特别是占用本该属于家庭的时间(如因为值夜班无法回家陪伴家人),由此使得酒店员工的家庭生活更容易对其在职场的工作状态产生影响(如将家里的负面情绪带到酒店服务工作中),这就导致家庭与工作相互侵扰的现象会更加普遍地存在于酒店服务员工中[6]。但笔者在进行文献梳理时发现,现有研究多关注职场因素对员工家庭生活的侵扰[7],而忽视了家庭因素对员工职场行为的影响[8],特别是关于酒店员工的家庭因素如何影响其在酒店服务行为的研究更是处于空白状态。

家庭不文明行为(family incivility)作为一个来源于家庭的重要压力因素,意为企业员工所感知到的来自家庭情境中的一种微妙但持续性的人际压力[9]。尽管这种来自家庭的微妙行为不像暴力或虐待一样具有明确的攻击性,但却可以持续不断地给员工带来压力,并进一步对员工在职场中的行为表现造成不利影响[10]。尤其对于酒店服务业的一线服务员工而言,由于他们需要在工作中投入巨大的情绪等有价资源,以随时满足消费者的持续性、多样化需求[11],一旦他们经历家庭不文明行为,将极大地损害其现有的有价资源,使其难以在完成基本岗位职责外实施更多的针对顾客的“角色外”行为(即顾客服务主动性行为)[12]。

但遗憾的是,作为近些年新出现的概念,针对家庭不文明行为的研究乏善可陈[9-10],仍存在诸多研究不足:(1)现有成果尚未将研究情境拓展到酒店服务业中,关注酒店一线服务员工的家庭不文明行为;(2)现有研究缺乏对员工“角色外”行為,特别是对酒店服务员工的“角色外”主动性行为的关注;(3)已有研究未能对家庭不文明行为影响顾客服务主动性行为的作用机制和作用边界进行有效探讨;(4)尤其对国内学术界而言,鲜有学者对酒店员工的家庭不文明行为这一现象进行关注。为此,本文希冀基于中国酒店服务业的调研数据,在资源保存理论的框架下,引入心理困扰作为中介变量和情绪智力作为调节变量,以全面地探索家庭不文明行为对酒店一线服务员工的顾客服务主动性行为的影响后果和作用机制,为本土学者持续关注、探讨和深化这一概念创造有利条件。

根据资源保存理论(conservation of resources theory,COR theory),当酒店员工面临家庭不文明行为时,这种持续性的微妙压力将不断消耗员工的有价资源[13-14],使得他们不得不付出更多资源以应对来自家庭的人际压力,导致投入工作中的有价资源受到限制,容易在酒店情境的工作场所中出现焦虑、抑郁及情绪耗竭等,陷入心理困扰的状态之中[9,15]。这种心理困扰又会进一步消耗员工的现有资源,使其难以全身心投入工作中,以至于不愿意付出额外资源实施“角色外”的主动性行为[16]。因此,心理困扰将可能在酒店员工的家庭不文明行为与顾客服务主动性行为的影响关系中起着中介作用。

尽管家庭不文明行为可能对酒店一线服务员工的心理状态造成困扰,但这种影响作用的强度往往是因人而异的,因为个体的情绪智力(即常说的“情商”)能够对其所处的压力情境进行适应性的调控以指导自己思考和行为[17]。对于情绪智力较高的酒店员工而言,他们可以较好地调控自己的情绪以应对来自家庭的压力,并降低由此引致的对自身心理状态的不利影响,此时家庭不文明行为导致其心理困扰的可能性就相对降低[18];而对于情绪智力较低的酒店员工而言,他们缺乏对自身情绪的调控能力,一旦遭遇家庭不文明行为,他们的压力体验会更加强烈,继而可能出现更加严重的心理困扰。为此,员工的情绪智力可能在家庭不文明行为对心理困扰的作用强度方面起到调节作用。此外,由于家庭不文明行为会通过心理困扰对员工的顾客服务主动性行为产生影响,由此可以推测,员工的情绪智力还可能会对心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间的中介效应起到调节作用。

为此,本文在检验“家庭不文明行为→顾客服务主动性行为”主效应作用关系的基础上,基于资源保存理论的视角,分别引入心理困扰作为中介变量和情绪智力作为调节变量,探索家庭不文明行为影响顾客服务主动性行为的作用机制和作用边界,以期不仅能够在理论上弥补现有关于家庭不文明行为及“家庭如何侵扰工作”的研究不足,而且能够在实践上为酒店企业提升一线服务人员的服务绩效提供有益参考。

1 研究假设

1.1 家庭不文明行为与顾客服务主动性行为

家庭不文明行为是指员工感知到的来自家庭成员(如父母、配偶、子女等)的一种违背了家庭成员之间相互尊重的基本规范,但没有明显伤害意图的低强度偏差行为[9],如遭受家庭成员的失礼对待、被家庭成员忽视或在社交上被孤立,自己的观点和意见很少得到其他家庭成员关注和认可等[10]。这一概念具有3个典型特征:(1)属“低强度”暴力行为。与“高强度”暴力行为(如家暴、攻击行为等)不同,家庭不文明行为的实施者并不会与受害者发生直接的肢体接触,而是更多地采取轻微的行为方式,如讽刺或忽视对方[19]。(2)无明确伤害动机。尽管家庭不文明行为的实施者会表现出粗鲁和没有礼貌,但他们通常没有明确伤害他人的意图,他们可能会因为无知或疏忽而对他人造成伤害[20]。(3)不易被观察。家庭成员通常需要遵守基本的行为规范(如相互尊重隐私、不大声吼叫对方等),但由于这种规则较为隐性,使得家庭不文明行为不易被观察。

家庭不文明行为看似生活琐事[21],但这种微妙的人际压力在日积月累之后会对员工的身心健康产生不利影响,进而影响到他们在工作场所中的态度与行为[10]。尤其在酒店服务业情境中,充足的资源和积极的情感是服务员工顺利完成服务传递的基本保障[11],一旦他们遭遇家庭不文明行为,将极大地损害其有价资源,抑制其积极情感,进而对其服务表现产生重要影响,特别是会对其实施“角色外”的顾客服务主动性行为产生不利影响。顾客服务主动性行为就是在当前服务业蓬勃发展背景下发展起来的、专门适用于服务业情境的一个体现员工“角色外”行为的概念,意为处于服务一线的员工主动地、持续地改善服务流程,并对在服务提供过程中可能发生的问题进行预估,并提供相应解决方案的行为[12,22]。

根据资源保存理论,由于人们的有价资源(如时间、情绪、精力等)总量是有限的,因此人们总是倾向于在防止现有资源流失的同时,努力获取新的资源,以使现有资源总量保持在一个相对稳定水平,并在此基础上谨慎地在家庭、工作等领域进行资源的合理分配[13-14]。在酒店服务情境中,一线服务员工在与顾客的持续互动及提供服务的过程中,需要投入巨大的情绪资源,如保持微笑、拥有耐心等[23],此时家庭不文明行为作为一种持续性的低强度压力源,会不断消耗员工的有价资源,由此使得员工可用于工作的有价资源变得更少,导致他们难以在顾客服务过程中实施更多的“角色外”主动性行为。由此,本文提出以下假设:

H1:家庭不文明行为对顾客服务主动性行为具有显著的负向影响

1.2 心理困扰的中介作用

心理困扰是指员工在工作场所中出现的焦虑、抑郁、情绪耗竭及无价值感等心理状态[24-25]。研究表明,员工的人际关系互动是其产生心理困扰的重要动因[26],一旦酒店的一线服务员工出现心理困扰,则不可避免地会对其工作状态产生负面影响。因此,本研究推测,心理困扰可能在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间起着中介作用。

资源保存理论认为,人们在努力保留现有资源的同时,也会不断尝试通过不同方式获取新的资源,其中积极的家庭支持是人们获取有价资源的重要渠道[13-14]。一方面,家庭不文明行为作为一个重要的压力源,会消耗员工的一部分情绪、精力等资源[9,15],从而导致其陷入资源不足的窘境;另一方面,家庭作为个体获取资源的主要渠道之一[27],家庭不文明行为会让员工难以获得家庭成员的支持并从中获取新的有价资源[20],從而陷入资源的丧失螺旋。因此,一旦酒店员工经历家庭不文明行为,会使得他们因缺乏足够资源支持而出现工作焦虑、情绪耗竭、心情抑郁等心理困扰[25]。由此,本文提出以下假设:

H2:家庭不文明行为对员工心理困扰具有显著的正向影响

家庭不文明行为作为一项导致员工出现心理困扰的重要“情感事件”[9],不仅会严重地消耗酒店员工的有价资源,导致其在客观上因资源不足而难以实施顾客服务主动性行为,而且还将极大地抑制酒店员工在服务传递过程中的积极情感,让其在主观上不愿意实施更多的顾客服务主动性行为[28-29]。特别地,在人际关系互动频繁的酒店服务业情境中,缺乏与顾客的有效互动,又使得一线服务员工丧失了从顾客方面进行资源补充和情感修复的机会[20],从而导致其在提供服务过程中既不能也不愿实施更多主动性行为。由此,本文提出以下假设:

H3:心理困扰对顾客服务主动性行为具有显著的负向影响

综合前述,基于资源保存理论[13-14],可以推断,一旦酒店的一线服务员工经历家庭不文明行为,这种低强度但持续性的压力将会不断消耗他们的现有资源,并使其难以获得新的资源补充,由此对其心理状态产生重要影响,导致其出现心理困扰[25];一线服务员工的心理困扰又会进一步影响其在与顾客服务接触过程的行为表现,使其在提供服务过程中不仅客观上不能够而且主观上不愿意实施更多的顾客服务主动性行为。据此可以认为,心理困扰将在酒店员工的家庭不文明行为与其顾客服务主动性行为的作用关系中起到重要的中介作用。由此,本文提出以下假设:

H4:心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间起中介作用

1.3 情绪智力的调节作用

家庭不文明行为作为一种个体感知的压力源,会因员工的情绪智力差异而产生不同的影响后果。所谓情绪智力,是一种对情绪的加工能力,包括能否准确地对自己及他人的情绪进行评价的能力,以及能否适应性地调控自己的情绪以指导自己思考和行为的能力等[17,30]。对于情绪智力较高的酒店服务员工而言,由于其善于观察他人的情绪变化,并能利用这些信息来调控自己情绪,以尽可能防止自身有价资源的流失并保持积极情感[31],同时他们往往会主动采取更积极的方式应对家庭不文明行为,以达到化解潜在冲突和矛盾、改善家庭成员间人际关系的目的[32],因而这类员工相对不容易受到家庭不文明行为这一压力源的负面影响,由此其产生心理困扰的可能性也相对较低。而对情绪智力较低的酒店服务员工而言,由于他们缺乏对自身情绪的调控能力,一旦遭遇家庭不文明行为,他们的压力体验会更加强烈,由此导致更加剧烈的资源损耗,并产生更严重的情感抑制,由此使得这部分员工更有可能出现心理困扰。由此,本文提出以下假设:

H5:情绪智力对家庭不文明行为与心理困扰的作用关系具有调节作用。当员工情绪智力水平较高时,家庭不文明行为对心理困扰的正向效应会被削弱

根据以上论述,可以进一步认为,情绪智力水平高的酒店员工,在应对家庭不文明行为时,能够更好地处理这种人际关系,降低家庭不文明行为对其心理困扰的影响,从而使得心理困扰传递家庭不文明行为对顾客服务主动性行为的间接作用可能会被削弱。以上分析可以进一步表现为有调节的中介效应。由此,本文提出以下假设:

H6:情绪智力能够调节家庭不文明行为通过心理困扰对顾客服务主动性行为的间接效应。当员工情绪智力水平较高时,家庭不文明行为通过心理困扰对顾客服务主动性行为的间接影响会被削弱

综合前述,本文建构了一个有调节的中介效应模型(图1),以全面地探索家庭不文明行为对酒店一线服务人员的顾客服务主动性行为的作用机制和作用边界。

2 研究设计

2.1 研究对象和数据采集过程

研究样本来自广东省的6家星级酒店(其中,广州市和深圳市各3家,均由1家三星级酒店、1家四星级酒店和1家五星级酒店组成),研究对象为处于酒店服务一线的员工,包括酒店前台部、餐饮部和客房部。为了降低潜在的共同方法偏差[33],本研究采用三阶段(第1次和第2次调研、第2次和第3次调研的间隔时间均为两个月)、多来源(一线服务员工与其上级主管的配对调研)的数据收集方式。第1次调研(2018年6月),由酒店员工填写家庭不文明行为、情绪智力和年龄等人口统计学变量的问卷。两个月后(2018年8月),笔者进行第2次调研,问卷发放给在第1次调研中被判定为有效问卷的酒店员工,填写关于心理困扰的问卷。再两个月后(2018年10月),笔者进行第3次调研,问卷发放给在第2次调研中被判定为有效问卷的酒店员工的直接上级主管,对该酒店员工的顾客服务主动性行为进行评价。

在第1次调研中,发放问卷的数量为654份,获得的有效问卷数量为509份,有效回收率为77.8%;基于这509个有效样本,开展了第2次调研,获得的有效问卷数据为411份,有效回收率为80.7%;第3次调查,针对这411个有效样本展开,把问卷发放给这些员工的直接主管,由62名主管对411名一线员工进行评价,经过判别后获得286份有效的主管与员工配对问卷(含56名主管),有效回收率为69.6%。在这些有效样本中,女性占多数,占比为69.6%;在年龄方面,20岁及以下占19.2%,21~30岁占30.4%,31~40岁占19.2%,41~50岁占13.0%,51岁及以上占18.2%;教育程度方面,高中及以下占30.1%,大专占33.2%,本科及以上占36.7%;54.5%的员工工作年限在2~5年。在这些有效员工样本中,来自酒店前台部的员工占比为31.1%,餐饮部占比32.2%,客房部占比36.7%。

2.2 测量工具

由于本研究所使用的量表都是在西方文化背景下开发的,为确保其在中国情境的适用性,提升测量的有效性和准确性,本研究在参考已有文献做法的基础上[34-35],严格遵循“翻译?回译”程序将其翻译成中文,形成适合中国文化背景的测量工具。具体地,笔者首先临时聘请了3位具有优秀中英文双语能力的管理学在读博士研究生对英文量表进行翻译,在此基础上邀请一位学科领域内专家对翻译题项进行审阅,对其中可能存在歧义的地方进行研判,由此初步确定中文的测量题项。之后,笔者临时聘请了另外两位学科领域内专家(均熟练使用双语)对已初步形成的中文测量题项进行回译(即翻译为英文),将翻译后的英文题项与原始的英文题项进行比较分析,对出现较大差异或存在歧义的地方进行斟酌、修改和完善,在语言和理论层面形成较完整的中文问卷。最后,笔者将这一问卷运用于小范围的企业实践中,考察其在具体操作层面的适应性。具体地,笔者邀请了1家酒店(三星级酒店,该酒店未纳入后续的正式调研中)的人力资源负责人和5位处于服务一线的员工进行调研和访谈,让他们对问卷中不易理解、存在歧义、意义表达不准确或不清楚的地方进行讨论和改进,特别是就题项中与中国酒店经营管理实践存在不一致的地方进行甄别并改善,最终形成了可用于更大规模调研的正式问卷。除控制变量外,本研究所有变量均采用Likert 5级量表进行评价。从“1”到“5”分别表示“很不符合”到“非常符合”。

家庭不文明行为。采用Lim和Tai[9]的6题项量表,如“在各类社交活动中,我的家人排斥或忽视我”等,原始量表的ɑ系数为0.90,该量表在本研究中的ɑ系数为0.87。

心理困扰。采用Kessler等[24]的10题项量表,如“您是否经常感到没有什么价值?”原始量表的ɑ系数为0.88,该量表在本研究中的ɑ系数为0.85。

情绪智力。采用Wong和Law[36]的16题项量表,包含4个维度:自我情绪评价、他人情绪评价、情绪使用和情绪控制。示例问题如“我非常善于控制自己的情绪”,原始量表的ɑ系数为0.94,该量表在本研究中的ɑ系数为0.82。

顾客服务主动性行为。采用Rank等[12]的7题项量表,如“主动预测顾客的需求,并积极开发应对措施”,原始量表的ɑ系数为0.88,该量表在本研究中的ɑ系数为0.86。

控制变量。根据以往研究结果,本研究选取员工的性别、年龄、学历和工龄作为控制变量。此外,本文也将一般工作压力作为控制变量,以排除它们对研究结果可能存在的潜在影响。Stanton等[37]用7个形容词来测量员工的一般工作压力感知,示例问题如“忙碌的”(hectic)。该量表在本研究中的ɑ系数为0.90。

3 数据分析结果

3.1 同源偏差检验

本研究所设计的问卷虽然分3個时间点收集,且采用员工与主管配对的方式,但由于家庭不文明行为与情绪智力是同一时间点,且与心理困扰是同一个数据来源,研究结果仍可能受到共同方法偏差的影响,因此在正式分析之前需要对共同方法偏差进行检验。笔者对所有题项进行因子分析,采用无旋转的主成分分析方法。结果共析出10个因子,累计解释总方差的64.8%,第1个因子解释总方差的20.13%,远低于50%,说明共同方法偏差在可接受的范围之内,不会对研究结果造成严重影响。

3.2 验证性因子分析

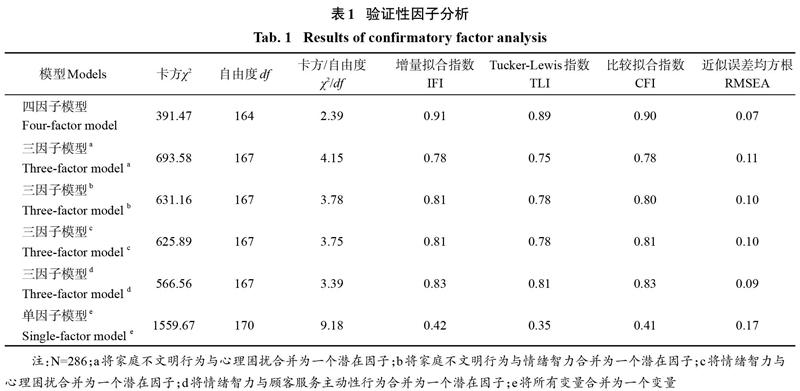

本研究借助AMOS 22.0软件,采用验证性因子分析检验本研究中4个主要变量(即家庭不文明行为、情绪智力、心理困扰及顾客服务主动性行为)之间的区分效度。如表1所示,四因子模型表现出良好的拟合效果:χ2=391.47,df=164,RMSEA=0.07,IFI=0.91,TLI=0.89,CFI=0.90,这表明本研究的样本数据与四因子模型具有较好的匹配效果。与此同时,本研究中的四因子模型与其他因子模型比较而言,表现出更好的数据拟合效果,这说明本研究中的家庭不文明行为、情绪智力、心理困扰及顾客服务主动性行为这4个关键变量在内涵与测量方面具有较好的区分效度,也进一步说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.3 描述性统计分析

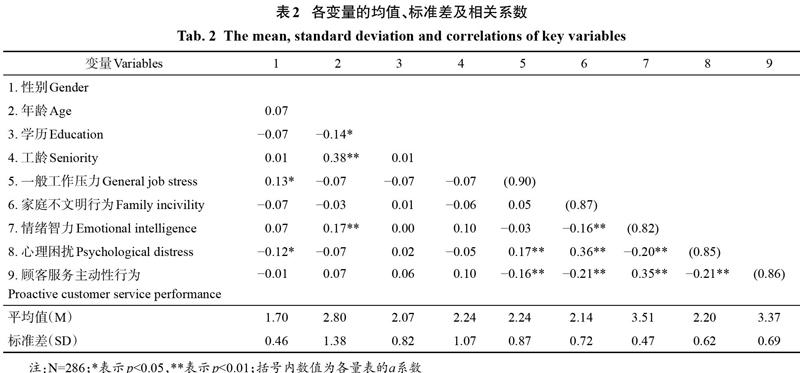

表2展示了本研究各变量的均值、标准差和相关系数。如表2所示,家庭不文明行为与心理困扰(r=0.36,p<0.01)存在显著的正向相关关系,家庭不文明行为与顾客服务主动性行为(r=?0.21,p<0.01)、心理困扰与顾客服务主动性行为(r=?0.21,p<0.01)存在显著的负向相关关系,这为后续的假设验证提供了初步的证据。此外,员工的一般工作压力感知与心理困扰(r=0.17,p<0.01)和顾客服务主动性行为(r=?0.16,p<0.01)均存在显著相关关系,表明其可能对员工的心理和行为产生影响,本文将其作为控制变量可以较好地剔除其影响,保证本研究的严谨性。

3.4 假设检验

(1)主效应与中介效应的检验。本研究采用层级回归分析方法(运用SPSS 23.0)对假设H1至H4进行检验,分析结果如表3所示。从M6可以看出,酒店员工的家庭不文明行为能够对顾客服务主动性行为产生显著的负向影响(β=?0.20,p<0.01),假设H1得到支持。从M2可以看出,酒店员工的家庭不文明行为对员工心理困扰具有显著的正向影响(β=0.34,p<0.01),假设H2得到支持。从M7可以看出,心理困扰对顾客服务主动性行为具有显著的负向影响(β=?0.19,p<0.01),假设H3得到支持。在依次加入家庭不文明行为和心理困扰之后,心理困扰对顾客服务主动性行为仍具有显著的负向影响(M8:β=?0.14,p<0.05);同时,家庭不文明行为对顾客服务主动性行为发挥的作用减弱,但仍能达到显著水平(M8:β=?0.16,p<0.05),这说明,心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为的作用关系中起着部分中介作用,假设H4得到部分支持。笔者进一步采用Bias-corrected Bootstrapping(5000次)的分析程序来验证心理困扰的中介作用[38]。分析结果显示,酒店员工的家庭不文明行为通过心理困扰影响顾客服务主动性行为的间接效应值为?0.03,在95%的Bias-corrected置信区间为[?0.07,?0.01],不包含0,假设H4得到进一步支持。

(2)调节效应检验。为避免出现多重共线性,在进行调节效应分析之前,本研究分别对家庭不文明行为和情绪智力进行标准化处理,并利用标准化之后的家庭不文明行为和情绪智力来构造交互项。在进行层级回归分析时,本研究将心理困扰设置为因变量,依次放入控制变量、自变量(家庭不文明行为)、调节变量(情绪智力)和自变量与调节变量的交互项(家庭不文明行为×情绪智力),分析结果汇总于表3。

由表3可知,酒店员工的家庭不文明行为与情绪智力的交互项对心理困扰产生显著的负向影响(M4:β=?0.11,p<0.05),假设H5得到支持。由交互效应图(图2)和简单斜率分析结果可知,当酒店员工的情绪智力水平较高时,家庭不文明行为对心理困扰的正面影响相对较弱(β=0.12,p<0.05);而当酒店员工的情绪智力水平较低时,家庭不文明行为对心理困扰的影响更为强烈(β=0.26,p<0.01),与假设H5一致。

(3)有调节的中介效应检验。本研究运用Edwards和Lambert[38]的调节-中介程序对假设H6进行检验,分析结果见表4。分析结果显示,酒店员工的家庭不文明行为对顾客服务主动性行为的间接作用在情绪智力的不同水平上表现出显著差异(Δβ=0.03,p<0.05),95%的置信区间为[0.001,0.064],不包含0。具体地,对那些情绪智力水平较低的酒店员工,这种间接效应更加强烈(β=?0.04,p<0.05,95%的置信区间为[?0.090,?0.003]),而對那些情绪智力水平较高的酒店员工,这种影响则相对较弱(β=?0.01,p<0.05,95%的置信区间为[?0.048,?0.001])。因此,假设H6得到支持。从表4还可以看出,第一阶段表现出显著的调节效应(Δβ=0.26,p<0.01),99.5%的置信区间为[?0.446,?0.055],不包含0,说明情绪智力在家庭不文明行为与心理困扰的作用关系中存在调节效应。由此,前述假设H5得到进一步支持。

4 结论与讨论

4.1 研究发现

本研究基于中国酒店服务业研究情境,以广州市和深圳市6家酒店的286位一线服务员工和与之匹配的56名主管为研究对象,从资源保存理论的研究视角,探讨了家庭不文明行为对顾客服务主动性行为的影响后果和作用机制。研究发现:(1)酒店员工的家庭不文明行为对其顾客服务主动性行为具有显著的负向影响;(2)心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间起着部分中介作用,即家庭不文明行为会导致酒店员工出现心理困扰,进而抑制其实施顾客服务主动性行为;(3)情绪智力在家庭不文明行为与心理困扰之间起着负向调节作用,即个体情绪智力越高,家庭不文明行为对心理困扰的正向影响就越弱;(4)情绪智力进一步调节家庭不文明行为通过心理困扰对顾客服务主动性行为的间接效应,即当个体情绪智力水平较高时,家庭不文明行为通过心理困扰对顾客服务主动性行为的负向影响会被削弱。

4.2 理论贡献

(1)家庭不文明行为是一个近些年才被提出的新概念,本文在进行相关文献的检索过程中,仅发现了几篇聚焦这一主题的研究成果[9-10,39-40]。相较于不文明行为在其细分领域(如职场不文明行为、同事不文明行为、上级不文明行为等)及拓展领域(如顾客不文明行为等)的丰富研究成果[20,41],关注家庭不文明行为的研究还是乏善可陈的,特别是关注酒店服务业情境中员工家庭不文明行为的研究尚处于空白状态。本研究较早将家庭不文明行为的研究情境延展到国内酒店服务业情境中,这是进行家庭不文明行为本土化研究的有益尝试。

(2)国内研究者主要关注领导风格(如服务型领导)及员工在职场中的人际关系质量(如职场排斥)等方面因素对酒店员工顾客服务主动性行为的影响[22,42],但不难发现这些影响因素均来源于组织内部,而忽略了来自组织外部(如家庭领域)的影响因素。本研究验证了来自家庭领域的压力因素(即酒店员工的家庭不文明行为)对顾客服务主动性行为的影响后果,将顾客服务主动性行为的影响因素拓展至家庭领域,对以往的研究成果提供了有益补充。

(3)本研究分别引入心理困扰和情绪智力作为中介变量和调节变量,验证了家庭不文明行为对酒店一线服务员工在职场中心理反应和行为表现的作用机制和作用边界。研究结果显示,家庭不文明行为会增加酒店员工的心理困扰,并抑制其实施顾客服务主动性行为,但员工的情绪智力能够缓解家庭不文明行为的负面效应。这不仅打开了家庭不文明行为影响酒店员工顾客服务主动性行为的作用“黑箱”,还发现了酒店员工家庭不文明行为产生影响的重要边界条件,在研究情境和作用机制方面丰富了工作与家庭连接(work-family interface)的研究成果,弥补了关于酒店员工“家庭如何侵扰工作”的现有研究不足。

(4)人们所具有的有价资源是连接家庭和职场的重要载体,也是满足人们发展事业和经营家庭的基本保障[27],但由于人们的资源总量是有限的,因而需要在工作和家庭等领域进行资源的合理分配。鉴于本研究聚焦于家庭领域的压力因素如何影响员工的职场表现,资源保存理论就为本研究的逻辑推导和假设推论提供了良好的理论分析框架。这一理论框架也在本研究的实证分析中得到了支持,表明资源保存理论不仅为深入理解家庭不文明行为如何影响顾客服务主动性行为提供了良好的理论视角,同时也为该理论在酒店人力资源管理中的具体运用提供了一个有益的案例,丰富了该理论的解释效力。

4.3 实践启示

(1)本研究表明,家庭不文明行为将导致酒店服务员工出现心理困扰,并抑制其实施顾客服务主动性行为,这就启示酒店的管理者应该积极关注员工的家庭人际关系状态,从降低员工家庭不文明行为负面影响的角度,提升员工的心理状态和服务绩效。

家庭不文明行为作为一种体现家庭成员间人际关系质量的概念,尽管其直接的作用在于影响其他家庭成员,但其对员工个体产生的负面影响不会局限于家庭领域,而是会从家庭领域蔓延到工作场所,对酒店一线服务员工的心理状态(出现心理困扰)和行为表现(降低顾客服务主动性行为)产生负面影响,进而可能对酒店的绩效产生不利影响。因此,酒店的管理者尤其是人力资源管理者应该对员工的家庭人际关系状态进行适当的关注,特别是应该积极关注员工是否正在遭受家庭不文明行为,并采取有效措施进行干预,以尽可能降低家庭不文明行为给员工心理状态和工作表现的不利影响。

具体而言,酒店企业可以通过正式和非正式的渠道来提高员工应对家庭不文明行为的能力。在正式渠道方面,首先,企业通过实施“员工援助计划”,可以更好地了解员工的家庭状态,帮助他们更好地满足家庭需求,提升家庭成员间的人际关系质量,降低不文明行为出现的可能性。其次,对于正在遭受家庭不文明行为的员工,企业可以对其提供必要的心理辅导[9],或允许其带薪休假,以帮助员工积极应对和化解来自家庭的人际压力,避免其因家庭不文明行为而陷入心理困扰并对酒店服务造成负面影响。再者,企业的管理者还可以协助员工分析家庭不文明现象背后的原因,以帮助他们更有效地处理家庭人际关系,继而降低家庭不文明行为带来的危害,从源头上防止家庭不文明行为的负面影响蔓延到工作场所。需要特别注意的是,由于家庭不文明行为涉及员工的个人隐私,正式的渠道未必有效。因此,酒店的管理者还可以尝试通过非正式的渠道,来给正在经历家庭不文明行为的员工提供帮助。比如,管理者可以主动改变他们的领导风格,以体现出更加关心员工的家庭生活,从而减少家庭不文明行为带来的不利影响。

(2)本研究发现,情绪智力可以削弱家庭不文明与心理困扰之间的联系,进而提升员工的顾客服务主动性行为,这就启示酒店管理者(特别是人力资源管理者)可以从情绪智力的角度在员工的招聘和管理环节中采取针对性措施。

在员工招聘环节,酒店的人力资源管理者可以在招聘测试中设置有关情绪智力的测评,以对应聘者的情绪智力水平进行评估,并在法律和政策允许的范围内尽可能聘用那些情绪智力水平较高的员工,以降低家庭不文明行为对他们心理状态和行为表现的消极影响。在员工管理环节,酒店的人力资源管理者可以考虑对已入职员工进行有关情绪智力提升的培训,以提高在职员工的情绪智力水平。现有研究表明,情绪智力培训不仅可以帮助员工理解、识别、表达和管理情绪[43],而且可以有效帮助员工减轻压力,改善他们的心理健康状况,并降低发生偏差行为的概率[44]。特别地,以酒店为代表的服务型企业应该尽可能营造一个积极向上、友爱互助的组织氛围,以增强一线服务员工应对来自组织外(即家庭)压力的信心和能力,进而最大程度降低家庭不文明行为对员工在工作场所中心理和行为的负面影响[45]。

4.4 研究局限与未来研究方向展望

本研究具有一定的局限性。

(1)研究设计方面的不足。尽管本研究采用多阶段(3个时间点)、多来源(员工与主管配对)的研究设计,在一定程度上减小了共同方法偏差导致的不利影响,提高了变量之间(家庭不文明行为→心理困扰→顾客服务主动性行为)因果关系的推断。但由于家庭不文明行为和心理困扰都是由员工进行的自我评价,因此不能完全排除共同方法偏差的不良影响。同时,家庭不文明行为作为具有一定隐私性的议题,员工在进行自我评价时可能会受到某些社会称许性的影响而无法反映真实的情况。此外,心理困扰作为状态性的变量,笔者对其结果变量(顾客服务主动性行为)采取了滞后两个月的数据获取方式,这可能导致测量的偏差,影响数据的真实性和有效性。特别地,本研究采用“翻译?回译”程序对来源于英文期刊的测量量表进行翻译,形成了用于中国酒店情境的测量問卷。由于文化背景的差异,这种测量方法可能存在跨文化适用性的问题。因此,未来的研究可以在研究设计方面进行改进,比如采纳客观评价或主客观结合的方法获取研究所需数据、对研究变量均收集3次完整的数据及基于中国文化背景开发本土化的测量工具等,以最大程度保证测量的准确性和研究的严谨性。

(2)研究框架方面的不足。本研究基于资源保存理论,发现家庭不文明行为会对一线服务员工的心理状态产生不利影响(即出现心理困扰),并进一步抑制其实施顾客服务主动性行为。但本研究的实证分析结果表明,心理困扰在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为之间起部分中介作用,这说明在家庭不文明行为与顾客服务主动性行为的作用关系中还可能存在着其他的中介机制。因此在未来的研究中,可以从其他的理论视角,进一步探索和发掘家庭不文明行为和顾客服务主动性行为之间的其他影响机制,以丰富家庭与工作连接等领域的相关研究。同时,本研究只检验了员工情绪智力对家庭不文明行为导致心理困扰的抑制作用,未来研究可以探索员工的其他特质(如心理顽强性等)对家庭不文明行为产生负面后果的抑制作用,以最大程度发现家庭不文明行为产生影响的作用边界。

(3)进一步丰富不文明行为的研究范畴。尽管本研究已经响应了Lim和Tai[9]的呼吁,将不文明行为研究从职场领域延展至家庭领域,一定程度上丰富了不文明行为的研究范畴。但不文明行为作为一种普遍存在的体现人际关系质量的现象,其在组织外部不仅存在于员工与家庭成员的人际互动领域,还可能存在员工与顾客的人际互动领域[46]。特别是对于一线服务员工来说,他们与顾客的互动频率常常是高于与同事的互动,因此他们遭遇顾客不文明行为的可能性也是极高的。未来研究亟须在更多关注家庭不文明行为的同时,也充分关注到顾客不文明行为,以进一步丰富不文明行为的研究范畴。

(4)关注和区分不同家庭成员的不文明行为(即不文明行为是来源于“小家庭”还是“大家庭”)。家庭不文明行为作为员工所感知到的来自家人的人际压力,其中“家人”是一个模糊的概念,可能包括父母、配偶、子女等家庭成员,此时可能出现部分家人有不文明行为,而其他家人则没有此类行为。由于家庭成员间的关系有亲疏差异,员工对于不同家庭成员的不文明行为的敏感程度及忍耐程度是存在差异的(比如,對于来自“小家庭”中父母的不文明行为,作为子女的员工个体则可能不会将其视为本研究所界定的不文明行为),由此可能导致不同类型的家庭成员的不文明行为对员工的影响是存在差异的。很遗憾的是,本研究未能对这一问题进行探讨,这就需要在未来的研究给予关注。特别地,配偶作为“家人”范畴的重要组成部分,与其他有血缘的家庭关系(如父母、兄弟姐妹等)存在差异,因此未来研究还可以就配偶的不文明行为与其他家庭成员的不文明行为进行比较分析。

(5)中国特殊家庭文化的影响。本研究基于中国酒店服务业情境,探讨家庭不文明行为对员工在工作场所心理和行为的影响后果和作用机制,但并未特别就中国文化的特殊性及其可能产生的影响进行探讨。中国文化历来重视家庭,自古以来就有浓厚的家庭本位文化,“家和万事兴”更是中国人千百年来的美好向往。因此,未来在探讨家庭不文明行为时,应该特别注意和考虑中国特殊家庭文化的影响。此外,“冷暴力”作为具有一定中文语境特点的概念,其与来源于西方的“家庭不文明行为”在含义上具有一定的相似性,未来可以就两者的异同及其作用后果进行深入探讨。

参考文献(References)

[1] KREINER G E. Consequences of work-home segmentation or integration: A person-environment fit perspective[J]. Journal of Organizational Behavior, 2006, 27(4): 485-507.

[2] SUMER H C, KNIGHT P A. How do people with different attachment styles balance work and family? A personality perspective on work-family linkage[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(4): 653-663.

[3] ALLEN T D, MARTIN A. The work-family interface: A retrospective look at 20 years of research in JOHP[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2017, 22(3): 259-272.

[4] 程豹, 周星, 郭功星. 职场排斥视角下服务破坏动因及机制研究——基于酒店一线服务员工的实证研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(8): 65-77. [CHENG Bao, ZHOU Xing, GUO Gongxing. Research on antecedents and mechanisms of service sabotage from the perspective of workplace ostracism: An empirical study of hotel frontline service employees[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(8): 65-77.]

[5] TORRES E N, VAN NIEKERK M, ORLOWSKI M. Customer and employee incivility and its causal effects in the hospitality industry[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2017, 26(1): 48-66.

[6] HUANG Z, MIAO L. Illegitimate customer complaining behavior in hospitality service encounters: A frontline employee perspective[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2016, 40(6): 655-684.

[7] LIU J, KWAN H K, LEE C, et al. Work-to-family spillover effects of workplace ostracism: The role of work-home segmentation preferences[J]. Human Resource Management, 2013, 52(1): 75-93.

[8] CHENG B, ZHOU X, GUO G. Family-to-work spillover effects of family incivility on employee sabotage in the service industry[J]. International Journal of Conflict Management, 2019, 30(2): 270-287.

[9] LIM S, TAI K. Family incivility and job performance: A moderated mediation model of psychological distress and core self-evaluation[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(2): 351-359.

[10] BAI Q, LIN W, WANG L. Family incivility and counterproductive work behavior: A moderated mediation model of self-esteem and emotional regulation[J]. Journal of Vocational Behavior, 2016, 94: 11-19.

[11] YAGIL D. The mediating role of engagement and burnout in the relationship between employees emotion regulation strategies and customer outcomes[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2012, 21(1): 150-168.

[12] RANK J, CARSTEN J M, UNGER J M, et al. Proactive customer service performance: Relationships with individual, task, and leadership variables[J]. Human Performance, 2007, 20(4): 363-390.

[13] HOBFOLL S E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress[J]. American Psychologist, 1989, 44(3): 513-524.

[14] HOBFOLL S E. The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory[J]. Applied Psychology, 2001, 50(3): 337-421.

[15] LIM S, LEE A. Work and nonwork outcomes of workplace incivility: Does family support help?[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2011, 16(1): 95-111.

[16] HOCKEY G R. Compensatory control in the regulation of human performance under stress and high workload: A cognitive-energetical framework[J]. Biological Psychology, 1997, 45(1-3): 73-93.

[17] MAYER J D, ROBERTS R D, BARSADE S G. Human abilities: Emotional intelligence[J]. Annual Review of Psychology, 2008, 59: 507-536.

[18] CIARROCHI J, DEANE F P, ANDERSON S. Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health[J]. Personality and Individual Differences, 2002, 32(2): 197-209.

[19] CORTINA L M, MAGLEY V J. Patterns and profiles of response to incivility in the workplace[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2009, 14(3): 272-288.

[20] SLITER M, SLITER K, JEX S. The employee as a punching bag: The effect of multiple sources of incivility on employee withdrawal behavior and sales performance[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(1): 121-139.

[21] CORTINA L M, MAGLEY V J, WILLIAMS J H, et al. Incivility in the workplace: Incidence and impact[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2001, 6(1): 64-80.

[22] 周星, 程豹, 郭功星. 职场排斥对顾客服务主动性行为的影响——一个有调节的中介模型[J]. 经济管理, 2018 (6): 38-52. [ZHOU Xing, CHENG Bao, GUO Gongxing. Workplace ostracism and proactive customer service performance: A moderated-mediation model based on the conservation of resources theory[J]. Business Management Journal, 2018 (6): 38-52.]

[23] GRANDEY A A, DICKTER D N, SIN H P. The customer is not always right: Customer aggression and emotion regulation of service employees[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(3): 397-418.

[24] KESSLER R C, ANDREWS G, COLPE L J, et al. Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress[J]. Psychological Medicine, 2002, 32(6): 959-976.

[25] SPELL C S, ARNOLD T. An appraisal perspective of justice, structure, and job control as antecedents of psychological distress[J]. Journal of Organizational Behavior, 2007, 28(6): 729-751.

[26] WU L Z, YIM F H K, KWAN H K, et al. Coping with workplace ostracism: The roles of ingratiation and political skill in employee psychological distress[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(1): 178-199.

[27] TEN BRUMMELHUIS L L, BAKKER A B. A resource perspective on the work-home interface: The work-home resources model[J]. American Psychologist, 2012, 67(7): 545-556.

[28] CARLSON D, KACMAR K M, ZIVNUSKA S, et al. Work-family enrichment and job performance: A constructive replication of affective events theory[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2011, 16(3): 297-312.

[29] WEISS H M, CROPANZANO R. Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work[J]. Research in Organizational Behavior, 1996, 18: 1-74.

[30] SY T, TRAM S, OHARA L A. Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance[J]. Journal of Vocational Behavior, 2006, 68(3): 461-473.

[31] JORDAN P J, ASHKANASY N M, HARTEL C E. Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioral reactions to job insecurity[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(3): 361-372.

[32] 余瓊,袁登华.员工及其管理者的情绪智力对员工工作绩效的影响[J]. 心理学报, 2008, 40(1): 74-83. [YU Qiong, YUAN Denghua. The impact of the emotional intelligence of employees and their manager on the job performance of employees[J]. Acta Psychologica Sinica, 2008, 40(1): 74-83.]

[33] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, PODSAKOFF N P. Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it[J]. Annual Review of Psychology, 2012, 63(1): 539-569.

[34] 沈伊默, 諸彦含, 周婉茹, 等. 团队差序氛围如何影响团队成员的工作表现?——一个有调节的中介作用模型的构建与检验[J]. 管理世界, 2019, 35(12): 104-115; 136; 215. [SHEN Yimo, ZHU Yanhan, ZHOU Wanru, et al. The influences of team differential atmosphere on team members performance: An investigation of moderated mediation model[J]. Management World, 2019, 35(12): 104-115; 136; 215.]

[35] CHENG B, ZHOU X, GUO G, et al. Perceived overqualification and cyberloafing: A moderated-mediation model based on equity theory[J]. Journal of Business Ethics, 2020, 164(5): 565-577.

[36] WONG C S, LAW K S. The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study[J]. The Leadership Quarterly, 2002, 13(3): 243-274.

[37] STANTON J M, BALZER W K, SMITH P C, et al. A general measure of work stress: The stress in general scale[J]. Educational and Psychological Measurement, 2001, 61(5): 866-888.

[38] EDWARDS J R, LAMBERT L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1-22.

[39] DE CLERCQ D, HAQ I U, AZEEM M U, et al. Family incivility, emotional exhaustion at work, and being a good soldier: The buffering roles of waypower and willpower[J]. Journal of Business Research, 2018, 89: 27-36.

[40] BAI Q, BAI S, HUANG Y, et al. Family incivility and cyberbullying in adolescence: A moderated mediation model[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 110: 106315.

[41] SCHILPZAND P, DE PATER I E, EREZ A. Workplace incivility: A review of the literature and agenda for future research[J]. Journal of Organizational Behavior, 2016, 37: S57-S88.

[42] 董霞, 高燕, 马建峰. 服务型领导对员工主动性顾客服务绩效的影响——基于社会交换与社会学习理论双重视角[J]. 旅游学刊, 2018, 33(6): 61-72. [DONG Xia, GAO Yan, MA Jianfeng. Servant leadership and proactive customer service performance: Based on social exchange and social learning theory[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(6): 61-72.]

[43] NELIS D, QUOIDBACH J, MIKOLAJCZAK M, et al. Increasing emotional intelligence: (How) is it possible?[J]. Personality & Individual Differences, 2009, 47(1): 36-41.

[44] SLASKI M, CARTWRIGHT S. Health, performance and emotional intelligence: An exploratory study of retail managers[J]. Stress & Health, 2010, 18(2): 63-68.

[45] ZHOU X, MA J, DONG X. Empowering supervision and service sabotage: A moderated mediation model based on conservation of resources theory[J]. Tourism Management, 2018, 64: 170-187.

[46] KERN J H, GRANDEY A A. Customer incivility as a social stressor: The role of race and racial identity for service employees[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2009, 14(1): 46-57.