基于DEM数据的菲律宾海典型区地貌类型划分

宋维宇,刘娅楠,胡邦琦,杨慧良,陈江欣,贾超,刘森

1. 中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266071

2. 青岛海洋科学与技术国家试点实验室海洋矿产资源评价与探测功能实验室,青岛 266071

3. 山东大学海洋研究院,青岛 266237

4. 烟台海岸带地质调查中心,烟台 264010

随着海洋强国战略的不断推进,海底地貌的研究逐渐得到重视,其在国家建设、资源利用、生态保护、维护海洋权益等方面具有重要意义。一个多世纪以来,国内外学者对海底地形地貌的成因和分类等开展了深入的调查研究,20世纪20—50年代,国际上出版了一系列采用大量篇幅论述了海底地貌的形态和成因的专著[1]。20世纪50—60年代,中国就已经开展了海岸地貌的调查研究工作,并对黄海与东海重要海域的海底地貌类型与成因,以及东海、南海海底沉积物进行了研究,为中国开展海底地貌研究打下了良好基础[2]。在20世纪60—80年代的海洋地质调查中,系统地采用板块构造地貌分类方法,编制了1∶50万~1∶100万海底地貌图。随着测量技术的不断更新,中国海底地貌研究是由宏观向微观、大地貌到微地貌、形态特征到地貌过程,同时人类活动对地貌的响应研究等将会不断深入[3]。

合理划分海底地貌类型是海洋地貌研究的重要部分,对海洋地质工作开展大有裨益。与陆地地貌内、外营力相互作用的形成方式不同[4],海底地貌的形成更多源于地壳大规模的构造运动,故对海底地貌的分类方法也应与陆地不尽相同[5]。海底地貌分类有以外营力、内营力、板块构造为基础进行分类的三种观点,其中以外营力作用为基础的分类,在地貌学界有广泛的应用,其小范围、大比例编图对海洋工程、海岸带及近海的开发和利用具有重要的使用价值;内营力为基础的分类能清晰地反映构造对地貌的控制作用,适用于大范围、小比例尺的地貌分类和制图;而以板块构造为基础的分类则为地貌的成因机制和分布规律提出了崭新的解释。从分类依据出发,现有的分类方法可以分为成因分类、形态分类、形态成因分类和多指标综合分类4种[3]。国际海底地名命名分委会(SCUFN)作为国际海底地名惟一官方组织,其界定评判海底地理实体类型的主要手段依赖于多波束数据反演的海底三维地形,对于构造地质、海底沉积物等因素则考虑较少[6]。单纯的基于表面形态进行分类容易产生误判,以形态和成因相结合的方式逐渐成为海底地形地貌划分的主要依据。因此,以板块构造为基础,形态、成因相结合,内营力、外营力相结合的方式对海底地形地貌进行分类是一种比较合理的分类方式。目前,对于海底地貌的分类大多按照3个等级进行划分,划分类别不够细致,考虑的因素不够全面,四级地貌划分缺少量化标准,不利于对海底地貌单元进行研究。本次研究主要针对以上不足,提出了基于DEM数据的菲律宾海典型区四级地貌定量化划分标准和方案,并进行了地貌类型划分。

菲律宾海位于欧亚板块、太平洋板块和印度-澳大利亚板块三联点海域,周围几乎全部被俯冲带所环绕,构造作用活跃,地形地貌复杂多变,发育着地球上最年轻的、最壮观的“海沟-岛弧-弧后盆地”体系。由于其特殊的地理位置和现有技术手段的限制,针对菲律宾海地形地貌分类方面的研究内容较少,分类标准大多采用三级标准,即使采用四级标准进行划分,由于用途、制图比例尺等因素的不同,在分类和分级方面也存在较大差异。四级地貌分类可以根据板块环境、板块构造要素、中型构造地貌或地貌组合、内外营力来进行地貌划分[7];也可以根据板块构造环境和形态、区域构造和水深、内外营力、形态的方式来进行划分[8]。这些分类标准不仅相差较大,而且大多仅给出分类结果,没有提供细致的分类依据,无法很好地对海底地貌进行深度分析。采用四级地貌定量化划分标准对海底地貌进行分类,并按形态特征、地貌规模大小及主从关系,依次逐级划分,可以更好地细化海底地貌。

本文通过对前人海底地貌研究成果的总结,提出了既具有普适性,又有针对于研究区四级地貌量化的划分标准和方案。利用ArcGIS空间分析等技术手段对DEM(数字高程模型,Digital Elevation Model)数据进行深度处理分析,提取了研究区微观、宏观地貌因子,进行了四级地貌类型定量化划分。研究成果能够丰富海底地貌类型划分和成因研究领域,为今后相关标准规范的制定奠定基础。

1 研究区概况

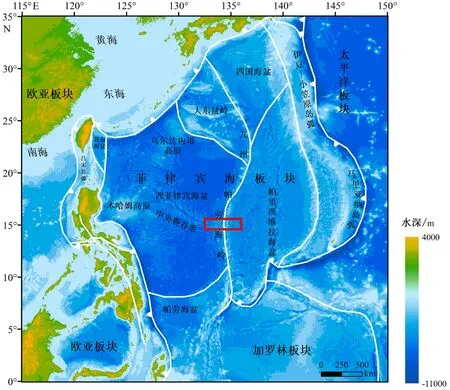

菲律宾海盆地南北跨越0°~35°N,东西横跨124°~147°E,面积约为 5.4×106km2,海底地形十分复杂,发育有海沟、岛弧、海脊、海山、海盆、裂谷等地形,是一个海岭与海盆并列、具有洋壳基底的大型边缘海(图1)。海盆整体位于菲律宾海板块之上,周边环绕岛弧与深海沟俯冲带,水深范围为3 000~6 000 m,平均水深约为4 500 m,整体表现为“西部深、东部浅”的特点[9]。

基于已有调查研究成果,可以将菲律宾海盆分为不同的地貌单元:以菲律宾海盆中央南北走向的九州-帕劳海岭为界,西部是西菲律宾海盆,东部有四国海盆和帕里西维拉海盆等。其中,西菲律宾海盆形成时间最早,以中央断裂为界可分为三部分:北部的西北次海盆、南部的南次海盆以及中间的中央裂谷盆地[10]。

九州-帕劳海岭西侧的西菲律宾海盆区,海底地形复杂,有海岭、海台、陡崖、裂谷等地貌形态,平均水深在5 000 m以上,局部地区(中央海盆裂谷轴部)可达7 900 m。九州-帕劳海岭以东,海底地形自西向东由四国-帕里西维拉海盆地形过渡为伊豆-小笠原弧,四国-帕里西维拉海盆平均水深为4 500~5 500 m。

菲律宾海主要受太平洋板块的构造运动控制,自约61 Ma以中央断裂带为扩张中心开始南北向扩张[2]。在约43 MaBP,太平洋板块运动方向发生变化,由NNW向(相对于热点运动方向)变为NWW向,由于俯冲板块方向的变化,使得太平洋板块西缘的走滑带被转变成了俯冲带,并伴随着强烈的弧后岩浆活动,形成了老的伊豆-小笠原岛弧[11-12]。约29 MaBP,菲律宾海板块开始向西北运动(3.5 cm/a),并发生顺时针旋转,旋转角度为50°[13-15],四国-帕里西维拉海盆开始扩张,九州-帕劳海岭与老的伊豆-小笠原-马里亚纳弧裂离[16-18]。菲律宾海板块经历多次旋转、扩张后于约15 Ma基本不再转动,其后经历了小规模的运动、俯冲,最终形成了现今的构造格局。

研究区位于西太平洋海域第一岛链和第二岛链之间,地处菲律宾海盆,东西长375 km,南北长108 km(图1),横跨西菲律宾海盆、九州-帕劳海岭和帕里西维拉海盆三大地貌单元,构造作用复杂,地貌类型丰富,是研究的理想区域。

图1 菲律宾海板块海底地形地貌与研究区位置图底图DEM数据来源于全球水深数据,红色方框为研究区。Fig.1 Submarine topographic and geomorphological map of the Philippine Sea plate and the location map of study areaDEM are derived from global bathymetric data.

2 研究区深海地貌定量划分

2.1 地貌类型划分方法

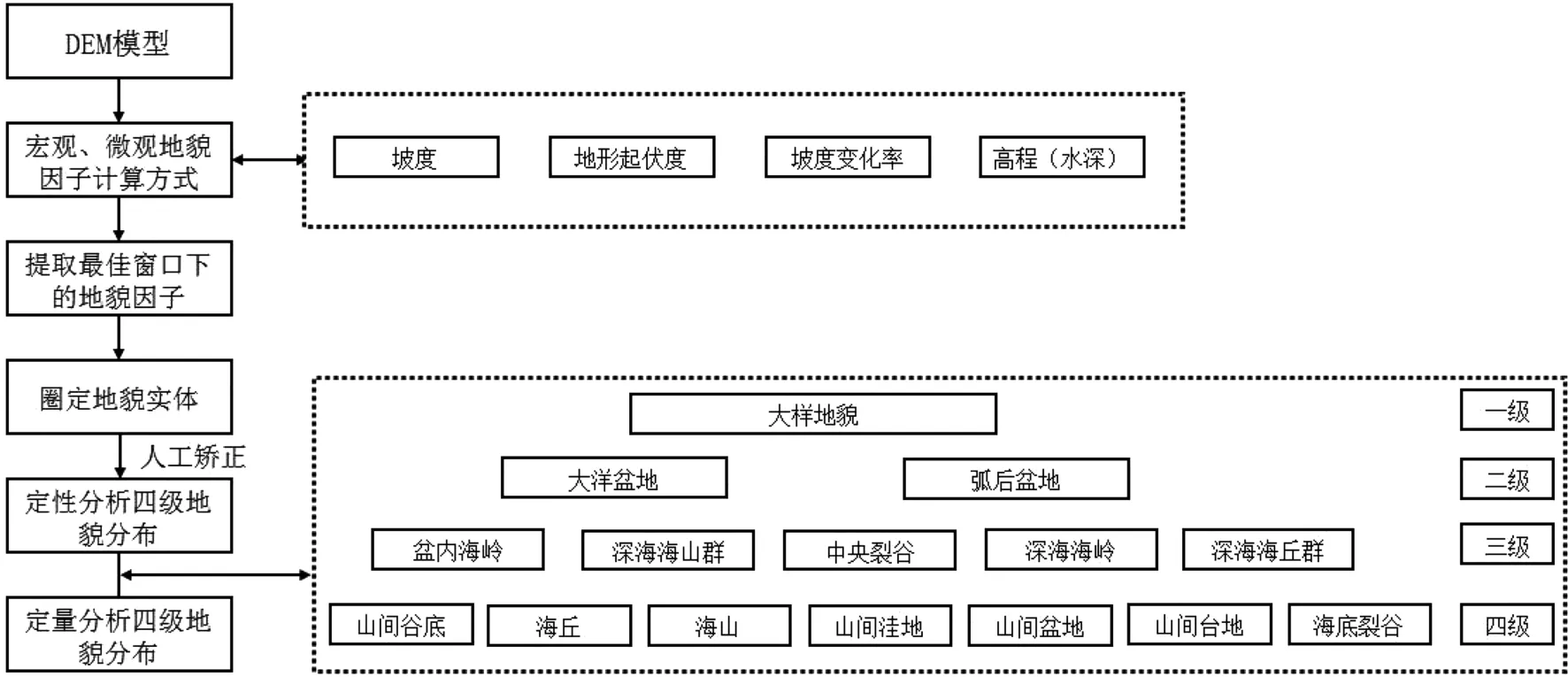

建立DEM模型,提取典型地貌因子(图2),结合深远海地貌类型划分标准,确定研究区海底地形地貌类型,绘制研究区地貌分布简图,显示不同地貌类型分布概况。

2.2 数据来源和计算方法

2.2.1 数据来源

本次研究选择DEM数据进行分析研究。DEM即数字高程模型,是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟,用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。目前国际上常用的开放DEM数据主要有SRTM、ASTER等,这些数据对全球陆地表面覆盖率较高,但是缺乏海床数据,不利于对海底微地貌单元进行研究[19-20]。本文基于开放数据,建立研究区DEM,利用ArcGIS平台的“Spatial Analyst”、“3D Analyst Tools”、“Create TIN”等工具建立海底DEM模型、计算地貌因子等。

2.2.2 地貌因子计算

地貌因子是分析地貌的重要指标,从宏观和微观两个角度对研究区地貌因子进行提取,有利于对海底地貌进行深入研究。本文将高程、坡度、坡度变率和地形起伏度等作为典型地貌因子(表1),其中坡度、坡度变化率的计算选取3×3窗口。

2.2.3 相对高程基准面

相对高程基准面是计算相对高差、判别地貌类型的基础条件。相对高程基准面即是海底地形、地物相对高程的统一起算面。一般选取海底平原、山间台地等地形平缓(海底坡度小于5°)区域(不包括海山、海丘、海岭、深海峡谷等凹凸地)的平均水深为海底相对高程基准面。本文选取研究区坡度小于5°的地形平缓区域的平均水深为本次工作的海底相对高程基准面,为确定地貌类型和绘制地貌分布简图提供计算依据,具体数值如下:

西菲律宾海盆:该区域最大水深6 713 m,最小水深3 033 m,平均水深4 953 m。基准面选取范围为水深5 000~5 999 m,根据计算平均深度为5 443 m,作为相对高程基准面。

九州-帕劳海岭:该区域最大水深5 334 m,最小水深1 692 m,平均水深4 131 m。基准面选取范围为水深5 334~4 400 m,根据计算平均深度为4 808 m,作为相对高程基准面。

四国-帕里西维拉海盆:该区域最大水深5 669 m,最小水深3 933 m,平均水深4 963 m。基准面选取范围为水深5 669~4 700 m,根据计算平均深度为5 000 m,作为相对高程基准面。

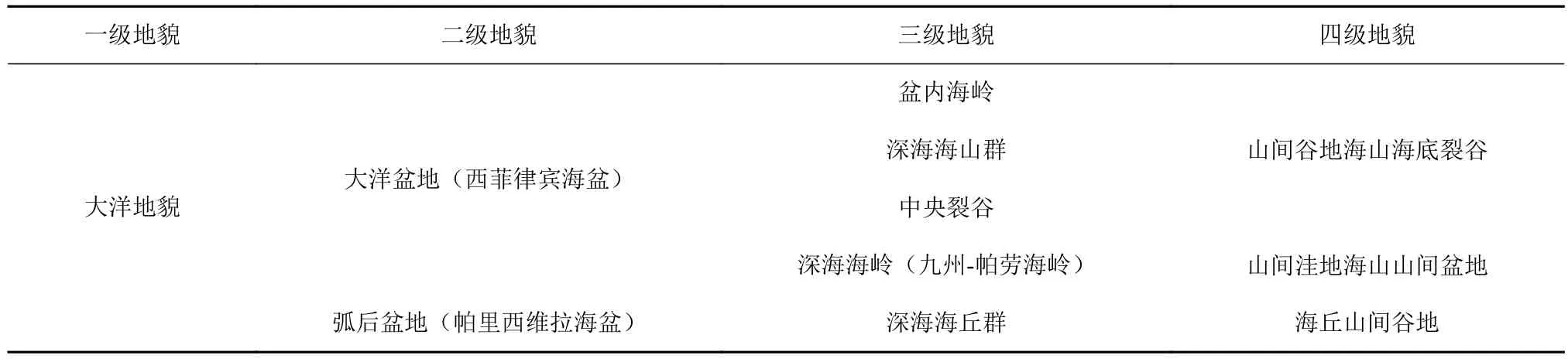

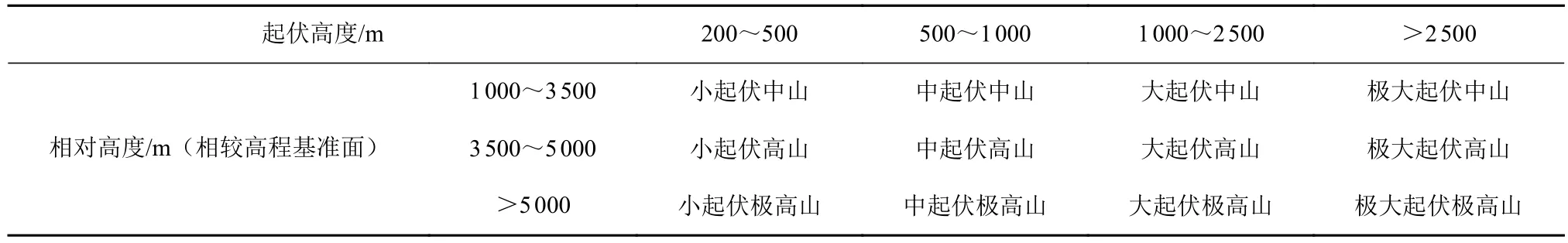

2.3 地貌类型划分依据及类型

本文主要依据中国现有的标准、规范,包括《海洋区域地质调查规范(1∶50 000)》(DD2012-07)、《海洋区域地质调查规范(1∶100 000)》(DD2012-03)、《海洋区域地质调查规范(1∶250 000)》(DD2012-03)、《地球科学大辞典基础卷》以及《海底地名命名标准》[21],对研究区进行到四级地貌的划分(表2),包括海山、海丘、海底裂谷、山间谷地、山间洼地、山间盆地,海山根据起伏度可分为小起伏山、中起伏山、大起伏山和极大起伏山(表3)。

图2 基于DEM数据的海底地貌类型划分技术路线Fig.2 Technical flowchart for classification of seabed geomorphology based on DEM data

表1 典型地貌因子概念及算法Table 1 The concept and algorithm of typical terrain factors

表2 研究区地貌类型划分Table 2 The classification of geomorphic types in the study area

表3 基于海底起伏高程的海山类型Table 3 The seamount type based on sea floor relief elevation

其中,海山指清晰可辨的、大体呈等维展布的海底高山,具有圆形或椭圆形顶面,顶部水深一般2000~2 500 m,从环绕其主体周围的最深等深线算起,顶部与周围地势起伏高差(相对高度)大于1 000 m,坡度大于10°。大多由海底火山构成,部分由构造作用形成。3个或3个以上海山呈线性排列者称海山链;3个以上不呈线性排列者称海山群,3个以上在海隆或洋脊上则构成海底山脉。海丘指清晰可辨的海底隆起区,形状一般不规则,从环绕其主体周围的最深等深线算起,顶部与周围地势起伏高差(相对高度)小于1 000 m,坡度大于10°。海底裂谷指大洋海底两侧以高角度正断层为边界的窄长线状凹地,伸长、狭窄且边坡陡峭的海底洼地,深度大于6 000 m。山间谷地指大洋海底山地间的纵长凹地,两侧为海山或者海丘,坡度较缓,低于10°。山间洼地指近似封闭比周围地面相对低洼的地形,一般低于周围海底200~500 m,坡度低于10°,其周围为海山、海丘环绕,其规模较山间盆地为小。山间盆地指由海山围限的低地,一般低于周围海山500 m,坡度低于10°,其规模较山间洼地大。

3 典型地貌分布特征及成因分析

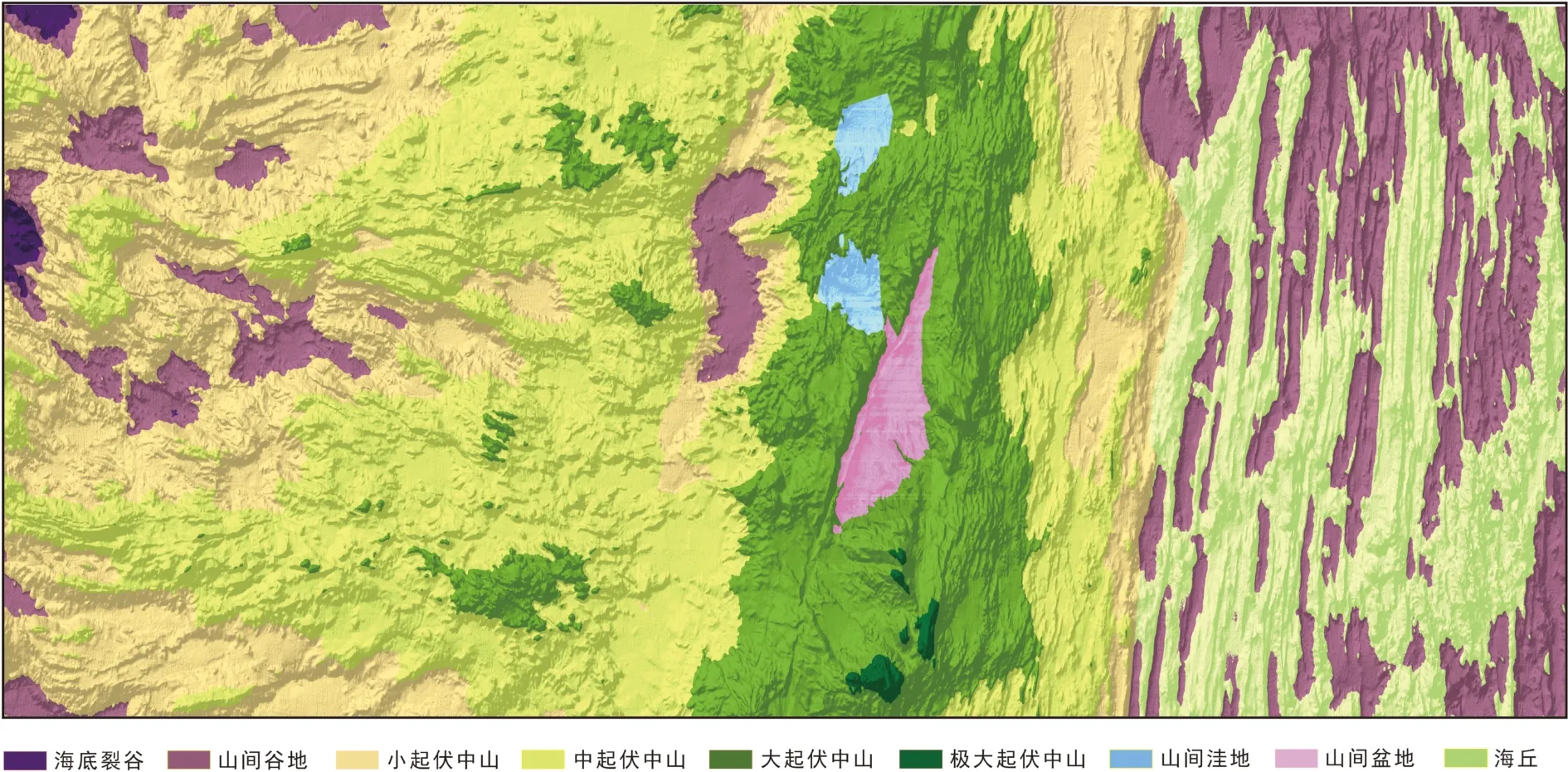

研究区覆盖了西菲律宾海盆、九州-帕劳海岭和帕里西维拉海盆三大地貌单元(二级地貌)。整体上水深变化较大,最浅处水深约为1 692 m,最深处水深约为6 713 m(图3)。海岭处水深较浅,平均水深约为3 000 m。两侧水深较深,平均水深约为4 500 m。

研究区九州-帕劳海岭为一系列连续分布的链状海岭,最大水深5 334 m,最小水深1 692 m,海岭与凹地相间分布,两侧呈明显不对称,东侧陡、西侧缓,包含海山、山间盆地、山间洼地三种不同四级地貌单元。西部与东部具有显著的构造走向差异,西部海岭呈近EW向雁式排列,东部海丘呈近NS向雁式排列;东部海丘相较于西部海岭更为狭长;西部海山规模远大于东部海山。西部西菲律宾海盆内包含海山、海底裂谷、山间谷地三种不同四级地貌单元,东部帕里西维拉海盆内包含海丘、山间谷地两种不同四级地貌单元。研究区构造作用活跃,构造运动和火山岩浆作用是多种地貌形成的主因之一。研究区典型地貌成因分析如下:

海山:海山的成因目前仍有争议,部分科学家认为大部分海山是在地幔柱的作用下形成的[22]。研究区海山主要位于九州-帕劳海岭及周边,九州-帕劳海岭是在太平洋板块俯冲和火山活动的共同作用下形成的。分析认为,研究区的海山地貌可能与该区域的板块俯冲和火山作用引起的岩浆活动有关。

海丘:海丘多由海底构造、岩浆作用形成,不同构造、岩浆活动区的海丘可能是不同类型岩浆作用的产物,也可能是多种岩浆作用的共同产物[23]。研究区内海丘广泛分布,在东部隆起区和西部盆地区尤为发育,这两个区域地形变化较大,分析认为其是经历过复杂的构造作用和频繁的岩浆活动下形成。

图3 研究区地貌图Fig.3 Geomorphologic map of the study area

山间谷地:山间谷地通常分布在走向狭长的海丘或海丘群之间,海丘较海山高程小,所夹持的山间谷地相对山间盆地较浅。海丘或海丘群特殊形态的分布,造成了山间谷地的狭长发育。

山间洼地:山间洼地主要有两种成因,一是可能由于周围海山或海丘围绕而形成相对低洼的负地形,二是可能由于弧后扩张的构造裂谷而形成的低洼地[4]。研究区主要受九州-帕劳海岭影响,缺少裂谷地貌干预,山间洼地的形成主要由正地形地貌围限形成。

山间盆地:主要位于海山与海山之间,受海山隆起影响而形成规模较大、深度较深、长期接受沉积的负地形地貌。因此,其成因与海山的成因密切相关,是在海山形成过程中由于构造作用的挤压或拉伸造成区域相对下降而形成的。

4 结论

(1)本次研究提出了研究区深远海海底地貌类型划分标准,对四级地貌划分标准进行了量化,划分出了海山、海丘、海底裂谷、山间谷地、山间洼地、山间盆地6种四级地貌单元。

(2)研究区水深变化较大,最浅处约为1 692 m,最深处约为6 713 m,覆盖了西菲律宾海盆、九州-帕劳海岭和帕里西维拉海盆三大地貌单元(二级地貌单元)。受控于不同形成时期的构造应力特征,西部与东部具有显著的构造走向差异,西部海岭呈近EW向雁式排列,东部海丘呈近NS向雁式排列;东部海丘相较于西部海岭更为狭窄。海山、山间盆地等大规模地貌单元的形成往往受控于强烈的岩浆、构造等地质作用。

(3)我国暂时缺少对深远海海底地貌类型划分的相关标准、规范,应尽快进行量化标准的制定,规范深远海海底地貌图件的绘制,本次研究是对解决这些问题的有益尝试。