基于滑动窗口导纳技术反演西太平洋中部岩石圈的有效弹性厚度

凌子龙,赵俐红,彭祎辉,吴招才,曲彦丞

1. 山东科技大学,青岛 266590

2. 海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛海洋科学与技术国家实验室,青岛 266237

3. 自然资源部第二海洋研究所,杭州 310012

西太平洋地区因拥有世界上最独特的双俯冲系统、最完整的“沟-弧-盆”体系、最宽的大陆架、最大的边缘海、最深的海沟、最老的洋壳、最多的海山等而成为地学界最关注的区域[1]。西太平洋中部地区恰是西太平洋板块边缘沟-弧-盆体系构造演化的关键区域,其地质特征与构造演化一直是地学家关注的焦点问题之一。区内发育有海盆、海槽、海沟、不活跃和活跃的洋中脊、裂谷以及活跃的岛弧,其地球动力学背景和构造过程极为复杂。尽管通过一些地球物理资料,对于西太平洋中部的部分区域的地壳构造和年龄进行了研究[2-4],但对整体的岩石圈结构和流变性的了解相对较少。

岩石圈有效弹性厚度(Te)是一个表征岩石圈长期强度和动力学响应的重要参数,其对应于一个理想的弹性板的厚度,在相同的荷载作用下它可以产生与岩石圈相同的弯曲程度[5]。岩石圈有效弹性厚度主要与幂律蠕变参数有关,例如温度、岩石圈物质组成、地壳厚度、应力状态等[6-9]。因此,有效弹性厚度能提供岩石圈的流变性和应力状态的重要信息[7,10-11],并为定量研究岩石圈强度变化和标定其屈服强度提供必要数据[12]。前人对于西太平洋中部岩石圈的有效弹性厚度进行了一定程度的研究[13-17],但是大都没有考虑内部荷载的影响,这样会导致Te值被低估[5]。表面荷载作用主要由地形变化和地表密度的大尺度变化(如山地和沉积盆地)引起,内部荷载主要包括侵入的铁镁质物质、增生的下地壳物质、热异常和地壳物质成分的变化,这些会造成岩石圈内部密度的横向变化。本文在挠曲模型中将表面荷载和内部荷载同时考虑在内,得到的有效弹性厚度将更加准确地反映西太平洋中部岩石圈的强度变化。

目前有效弹性厚度的研究方法很多[18-20],其中通过分析自由空间重力异常和地形之间的导纳来计算岩石圈Te值的滑动窗口导纳法,是当前最为常见的一种方法。它被广泛应用于计算不同地质背景下的海洋岩石圈和大陆岩石圈的Te值,如欧洲[21]、太平洋[14,16-17]以及俯冲带[22]等。鉴于此,本文拟利用西太平洋中部的水深数据、自由空间重力异常数据和地壳结构数据,并在挠曲模型中考虑表面荷载和内部荷载同时存在的情况,采用滑动窗口导纳技术计算其岩石圈的有效弹性厚度值,以进一步探讨该区的岩石圈结构和地质构造过程。

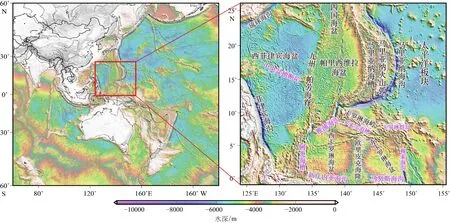

图1 西太平洋中部的水深地形图Fig.1 The bathymetry map of the Central Western Pacific

1 地质背景

西太平洋中部主要由太平洋板块、菲律宾板块和卡罗琳板块组成,它们之间以俯冲带为边界(图1)。太平洋板块是中生代海底的重要组成部分,存在大量的海底火山。太平洋板块向西北运动,俯冲到菲律宾板块底部,其以25°N为界由北向南大致可以分为两部分:呈线型的伊豆-小笠原海沟,呈弓型的马里亚纳海沟。

菲律宾板块是一个相对较小的板块,被东部的太平洋板块和西部的欧亚板块夹在中间,南部以印度-澳大利亚板块和卡罗琳板块为边界。沿着东部边缘,菲律宾板块与太平洋板块形成了伊豆-小笠原-马里亚纳海沟。在西部边缘,菲律宾沿着南海海槽、琉球海沟和菲律宾海沟俯冲到欧亚板块底部,而在中部的马尼拉海沟却为俯冲带的上覆板块[23]。菲律宾板块由海底扩张形成的西菲律宾海盆、四国海盆和帕里西维拉海盆组成。位于菲律宾板块中部呈南北走向的非震海岭九州-帕劳海脊(KPR)将西菲律宾海盆与四国海盆和帕里西维拉海盆分隔开。由于四国海盆和帕里西维拉海盆的打开(约25 Ma),KPR从IBM火山弧分离出来[24]。在3~4 Ma,第二次海底扩张作用形成了马里亚纳海槽。位于西菲律宾海盆中部的中央盆地断陷被认为是一个古洋中脊,通过海底扩张作用形成了西菲律宾海盆[25-26]。

卡罗琳板块位于太平洋、菲律宾和印度-澳大利亚板块之间。卡罗琳板块曾被认为是太平洋板块的一部分,但是基于对其海底地形、重力、地震数据的分析,发现卡罗琳板块可能是一个独立的板块[27]。卡罗琳板块东部以穆索海沟为界,北部以雅浦海沟为界,南部以新几内亚海沟和马努斯海沟为界。卡罗琳板块被位于中部的欧里皮克海隆分为西卡罗琳次海盆和东卡罗琳次海盆。Gaina和Müller[28]通过对海底磁异常的研究,发现东卡罗琳次海盆的地壳以中部的古洋中脊对称分布,而西卡罗琳次海盆的古洋中脊靠近它的北部边缘,呈现明显的非对称性,认为可能是受到北部马努斯热点的影响使得洋中脊向北跳跃而导致的结果。卡罗琳海岭位于雅浦海沟的东部以及马里亚纳海沟的南部,被认为是由地幔柱的火山作用形成[4],索罗尔海槽将其分为东卡罗琳海岭和西卡罗琳海岭。在早中新世,卡罗琳海岭与雅浦火山弧相撞,导致了雅浦火山弧火山作用停止[29],帕里西维拉海盆逆冲到雅浦火山弧上面[30],马里亚纳火山弧弯曲[31]。

2 数据与方法

2.1 输入数据

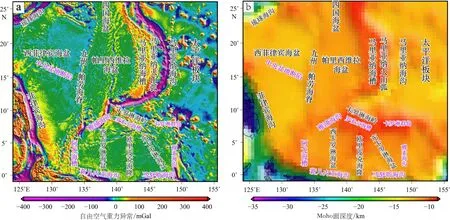

地形和测深数据来源于网格分辨率为30"×30"的GEBCO_2014数字高程模型,其数据主要源于船测数据和卫星测高反演数据(图1)。刘洋[32]在马里亚纳海沟“挑战者深渊”,以多波束条带数据的中央波束测深结果为基准,对GEBCO_2014数据进行精度评估,结果表明其精度在限差容许范围内(平均差值为-10.7 m)。自由空气重力异常数据来源于网格分辨率为 2.5ˊ×2.5ˊ的地球重力模型 EGM2008[33](图 2a)。EGM2008重力模型的球谐展开阶数达到了2 159,其采用了卫星跟踪数据、卫星测高数据、地面重力数据和海洋重力数据等。张精明等[34]在中国大陆对EGM2008模型精度进行了分析,结果显示各区域内EGM2008模型计算高程与中国高程系统水准高程对比误差精度均在1 m 以内,表明其具有较高的精度。此外,计算岩石圈Te值的过程需要了解地壳和上地幔的内部结构,为了确定内部不同界面的密度分布和横向变化,我们使用了全球地壳模型CRUST1.0[35],CRUST1.0包含冰层、水层、3层沉积物和3层地壳,第8层为Moho面深度(图2b)。根据Forsyth[5]的假设,我们认为初始内部荷载发生在Moho面。尽管Te和假定的荷载深度存在一种权衡关系,但是Pére-Gussinyé和Watts[21]通过测试Te对荷载深度的敏感度,发现将荷载深度从中地壳更改到Moho面,Te只改变了约5 km且变化模式保持不变,表明荷载深度的差别对于Te计算结果的影响较小。

为了消除曲线坐标的平面处理而产生的误差,我们使用墨卡托投影将所有数据投影到笛卡尔坐标系中,并将所有数据重采样为网格分辨率为8 km的数据。此外,为了消除边缘效应,我们选取了比研究区域更大的网格数据用于计算Te结果。

2.2 滑动窗口导纳法

岩石圈有效弹性厚度的计算需要根据模型,最简单的模型是一个位于无黏性流体上的均匀弹性板模型,它在荷载作用下发生挠曲[5]。对于一个给定的Te值,我们可以从观测重力异常和地形中得到初始的表面荷载和内部荷载,从而根据挠曲模型重构重力异常和地形,称为荷载反褶积法[5]。

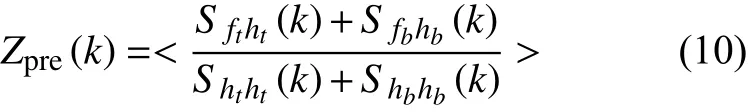

观测导纳函数Zobs(k)为:

式中,k为二维波数,Sfh(k)和Shh(k)分别表示地形和自由空间重力异常的互功率谱密度和地形的自功率谱密度,<>表示一个环形波数带上的平均值。

岩石圈在荷载作用下会产生挠曲,其弯曲程度受岩石圈挠曲强度D的控制,公式如下:

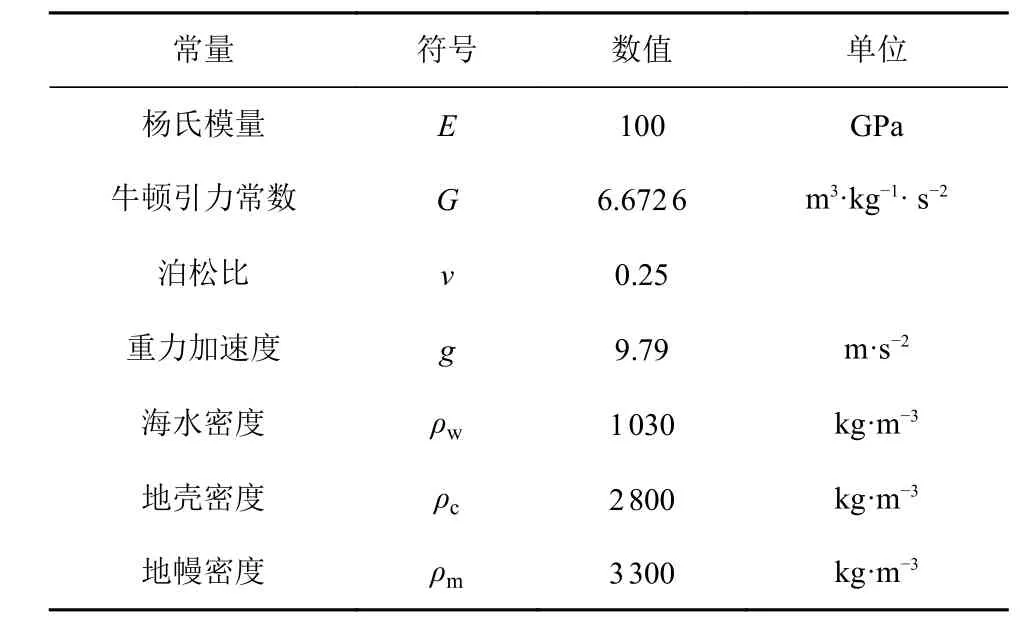

式中,E为杨氏模量,v为泊松比,Te为岩石圈有效弹性厚度(具体数值见表1)。在假定E和v保持不变的情况下,Te的大小决定了岩石圈的挠曲强度,较大的Te对应于一个较强的岩石圈,表明岩石圈的很大一部分荷载由弹性应力支撑,岩石圈弯曲程度较小;而较小的Te对应于一个较弱的岩石圈,表明弹性应力支撑了较小部分的荷载,岩石圈弯曲程度较大。

图2 西太平洋中部的自由空气重力异常图(a)和Moho面深度图(b)Fig.2 Free-air gravity anomaly(a)and depth of the Moho(b)of the Central Western Pacific

表1 常量的符号和数值Table 1 Symbols and values of constants

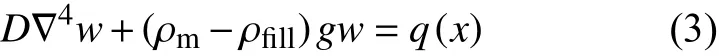

弹性板块在荷载作用下的挠曲方程[36]:

式中,D为岩石圈的挠曲强度,w为弹性挠曲,ρm和ρfill分别为地幔密度和填充挠曲的物质密度,g为重力加速度,q(x)为弹性板块受到的垂向荷载(具体数值见表1)。

假定岩石圈厚度在挠曲过程中保持不变,对于一个作用在岩石圈表面且密度为的初始表面荷载(HI),其导致的最终地形和自由空气重力异常分别为HT和GT[22]:

式中,G为牛顿引力常数,ρc和ρw分别为地壳密度和海水密度,t和d分别为平均地壳厚度和平均水深。

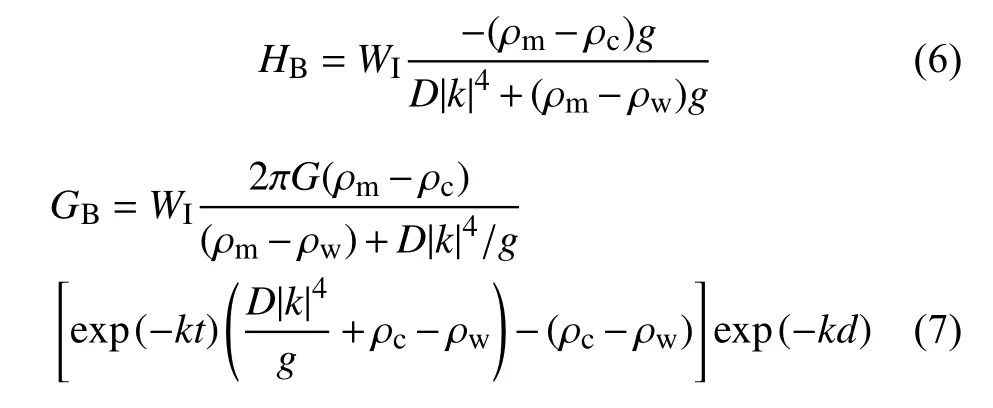

对于一个作用在Moho面且密度差为(ρm-ρc)的初始内部荷载(WI),其导致的最终地形和自由空气重力异常分别为HB和GB[22];

当表面荷载和底部荷载同时作用于海洋岩石圈时,最终的地形(H)和自由空气重力异常(G)是两者各自单独作用于岩石圈所产生的地形和自由空气重力异常的累加,公式如下:

理论导纳函数Zpre(k)为:

式中,Sftht(k)和Sfbhb(k)分别表示表面荷载和底部荷载作用下的地形和自由空间重力异常的互功率谱密度,Shtht(k)和Shbhb(k)分别表示表面荷载和底部荷载作用下的地形的自功率谱密度。

对于一个给定的Te值,我们首先利用观测的地形和自由空间重力异常,通过公式(8)和(9)求得表面荷载(HI)和底部荷载(WI);然后利用HI和WI并通过公式(4)—(7)求得最终地形和自由空间重力异常的分量(HT、GT、HB和GB);最后通过公式(10)计算地形和自由空间重力异常之间的理论导纳曲线。我们将观测导纳曲线与不同Te值的一系列理论导纳曲线进行对比,将匹配程度最高的理论导纳曲线所对应的Te值作为研究区的Te值。

为了获得研究区有效弹性厚度的空间变化值,我们将其划分为多个重叠的窗口,计算每个窗口的观测导纳曲线和理论导纳曲线,将获得的岩石圈有效弹性厚度作为窗口中心处的Te值,然后将窗口移动40 km进行新的Te估计。在滑动窗口导纳法中,窗口大小的选择至关重要,它控制着Te结果的分辨率和方差之间的权衡[20,37]。较小的窗口能更好地反映短波长的特征,提高数据分辨率,但会丢失长波长的信息;较大的窗口能突出长波长特征,提高Te的反演精度,但会丢失短波长信息,降低数据的分辨率[20,37]。为了获得研究区较为精确的Te估计值和较好的Te空间变化性,我们选取了比较广泛的窗口范围,分别为200 km×200 km、400 km×400 km、600 km×600 km和800 km×800 km。

3 结果

图3展示了4个不同窗口计算的西太平洋中部的Te空间变化结果。虽然4个不同窗口的Te结果在绝对值和短波长变化方面存在差异,但是总体的Te变化模式看起来非常相似。计算结果显示,研究区的Te值整体上处于0~50 km,这与前人的计算结果相一致[14-15,17],Te变化基本上与构造单元相吻合,且与主要的构造边界密切相关。通常情况下,Te的变化相对平缓,尤其在海洋岩石圈,然而,我们的结果显示出部分区域的Te值在很小的空间间隔内发生了很大的变化,从而产生了很大的Te梯度,尤其是200 km×200 km窗口和400 km×400 km窗口的Te结果,这种现象在使用频谱法反演有效弹性厚度的研究中比较常见,属于反演的人为误差[38-40],在滑动窗口导纳法中主要取决于窗口大小的选择。Pérez-Gussinyé等[39]通过对不同窗口大小的反演结果进行测试,认为600 km×600 km的窗口对于0~50 km的岩石圈有效弹性厚度具有较好的反演效果。然而,由于600 km×600 km的窗口相对较大,对于一些较小的构造单元的反演效果较差,如马里亚纳火山弧。结果显示,200 km×200 km窗口的计算结果能够较好地反映研究区的构造单元之间的Te值变化。因此,本文主要利用600 km×600 km窗口(精确的Te估计值)和200 km×200 km窗口(较好的Te空间变化性)计算的Te结果,对研究区的岩石圈强度和地质构造过程进行分析。

除海底火山具有相对较小的Te值(15~20 km)外,太平洋板块整体上具有较强的岩石圈强度(25~30 km)。马里亚纳海沟东侧的岩石圈具有西太平洋中部最大的Te值(30~50 km),这与Zhang等[15]计算的结果相对一致。Zhang等[15]对马里亚纳海沟附近的岩石圈进行弹性挠曲研究,结果显示外隆起背离海沟方向的岩石圈有效弹性厚度为45~53 km。马里亚纳海沟东侧的Te值具有较大的空间变化性,由北向南整体上表现为‘高-低-高-低’的Te变化特征(图3a, b)。马里亚纳海沟西侧的马里亚纳火山弧在大窗口(图3b-d)的计算结果中表现为高Te值特征(30~50 km),这可能是由于窗口较大导致的平滑作用,使得马里亚纳火山弧的岩石圈短波长信息被马里亚纳海沟东侧岩石圈的长波长信息所覆盖,没有凸显出来。与之相对,在200 km×200 km的窗口中(图3a),马里亚纳海沟和马里亚纳火山弧均表现为明显的较低的Te值特征(约 12 km)。马里亚纳海槽具有异常弱的岩石圈强度,Te值为3~5 km。帕里西维拉海盆中部具有较强的岩石圈强度,Te值约为30 km,其西部岩石圈强度明显弱于东部岩石圈(东部的Te值比西部的Te值高约10 km)。西菲律宾海盆具有与帕里西维拉海盆相似的Te变化特征。西菲律宾海盆的中央盆地断陷的岩石圈表现为高Te值特征(约18 km),其南北两侧次海盆的岩石圈表现为低Te值特征(<10 km)。靠近菲律宾俯冲带的区域,岩石圈的Te值明显增大(约25 km)。卡罗琳板块的岩石圈整体上表现为相对均一的低Te值特征(<15 km),尤其是欧里皮克海隆、卡罗琳海岭和索罗尔海槽,它们的岩石圈Te值为3 km,这与杨安等[17]的计算结果相一致。卡罗琳海岭东侧的卡罗琳火山链在200 km×200 km的窗口中表现为明显的低Te值特征(约5 km)(图3a)。卡罗琳板块北部的雅浦海沟和东部的穆索海沟具有较高的Te值(25~35 km),表明它们具有相对较强的岩石圈强度。位于卡罗琳板块西部的阿尤海槽和南部的马努斯海沟具有较弱的岩石圈强度(约3 km)。

图3 西太平洋中部岩石圈有效弹性厚度(Te)的空间变化图a-d分别代表200 km×200 km窗口、400 km×400 km窗口、600 km×600 km窗口和800 km×800 km窗口的计算结果。Fig.3 Te estimates in the Central Western PacificPanels(a)to(d)show Te results for four different window sizes(200 km×200 km, 400 km×400 km, 600 km×600 km, and 800 km×800 km)

4 讨论

大家普遍认为岩石圈强度与岩石圈温度和年龄之间存在一定的相关性[7,41-43],岩石圈会随着年龄的增加而不断变冷、变强。然而,后期的构造-岩浆活动会导致岩石圈的热再生和/或岩石圈组分的改变,使得岩石圈强度降低[39,41],如热点或火山作用引起的热扰动以及伸展或断层作用引起的岩石圈减薄或破裂。因此,Te的空间变化可以反映出构造单元的地质构造过程。

太平洋板块虽然是一个较老的板块,但是我们的结果显示,它并没有表现为相对均一的高岩石圈强度,表明其岩石圈流变强度是不均匀的。前人利用滑动窗口导纳法对于太平洋的岩石圈有效弹性厚度进行了计算[14,16-17],结果显示Te值主要为8~15 km,明显小于我们的计算结果。在计算Te值时,他们使用的模型只考虑了表面荷载,没有考虑内部荷载的情况,这可能导致低估了Te值的大小[5]。太平洋板块后期受到火山作用的影响形成了众多的海底火山,强烈的岩浆活动导致岩石圈的热再生和/或岩石圈组分的改变,使得岩石圈的强度显著降低。我们的结果显示,马里亚纳海沟和菲律宾海沟的岩石圈强度从外隆起到海沟方向表现为明显的减弱,表明岩石圈由外隆起向海沟发生了弱化,这可能是由于岩石圈发生挠曲形变时,产生了大量断层,断层作用使得岩石圈破裂,降低了岩石圈的强度。海洋岩石圈的弹性厚度受到岩石圈温度的控制,Te值与岩石圈温度呈负相关关系[41-43]:岩石圈的温度越高,其强度会越低。马里亚纳火山弧由许多火山组成,岩石圈处于较热状态,因此它具有较弱的岩石圈强度(约12 km)。马里亚纳海槽是最年轻的海洋盆地,形成于6~8 Ma[44-45],岩石圈应该处于均衡状态,具有异常弱的岩石圈强度(Te<5 km)。

帕里西维拉海盆属于KPR和西马里亚纳残留弧之间的弧间盆地,在西菲律宾海盆停止扩张后(约30 Ma),裂谷作用使得四国海盆和帕里西维拉海盆开始形成,然后在29~26 Ma和15 Ma之间发生海底扩张作用[46]。我们的结果显示,帕里西维拉海盆中部的扩张中心表现为高Te值特征,表明岩石圈处于非均衡状态。张正一等[3]通过对重力数据、磁力数据和地震数据的分析,发现帕里西维拉海盆西部具有比东部更高的磁异常和更厚的磁性体。因此,我们推测,帕里西维拉海盆西部相较于东部具有较弱的岩石圈强度,这可能与海盆的非对称扩张有关,扩张过程中岩浆可能更加集中于海盆的西侧,导致岩浆作用更加强烈,岩石圈更热,从而使其具有更低的岩石圈Te值。西菲律宾海盆被中央盆地断陷分为南北两个次海盆,除南部次海盆靠近菲律宾海沟的岩石圈具有较大的Te值外,两个次海盆整体上表现为相同的低Te值特征,表明西菲律宾海盆在海底扩张过程中岩石圈处于相对均衡状态。

我们的结果显示,欧里皮克海隆具有异常低的Te值,表明它的岩石圈处于均衡状态,这与Altis[13]的观点相一致,Altis通过对测深数据和地震数据的分析,认为欧里皮克海隆是由强烈的火山作用所形成,岩石圈处于Airy均衡状态,因此其具有较弱的岩石圈强度。Zhang 等[4]认为,卡罗琳海岭代表了一个中等大小的海底高原,其火山活动来源于地幔柱(卡罗琳热点)。强烈的火山活动导致岩石圈的热再生,使得卡罗琳海岭和索罗尔海槽的岩石圈处于较热状态,岩石圈强度显著降低(3 km)。阿尤海槽被认为是一个慢速扩张洋中脊,且自25 Ma以来一直处于活动状态[27]。一般情况下,洋中脊地形和重力异常之间具有较好的相关性,表明岩石圈处于Airy均衡,岩石圈应该较弱[47]。此外,我们的结果显示,位于卡罗琳板块南部的马努斯海沟具有较弱的岩石圈强度(3 km),杨安等[17]认为,此处可能是由于处于非弹性均衡导致的结果。

5 结论

(1)除海底火山具有相对较小的Te值(15~20 km)外,太平洋板块整体上具有较强的岩石圈强度(25~30 km)。马里亚纳海沟和菲律宾海沟的岩石圈强度从外隆起到海沟方向表现为明显的减弱,可能是由于岩石圈发生挠曲形变时,产生了大量断层,降低了岩石圈的强度。

(2)帕里西维拉海盆西部相较于东部具有较弱的岩石圈强度,这可能与海盆的非对称扩张有关,扩张过程中岩浆可能更加集中于海盆的西侧,导致岩浆作用更加强烈,岩石圈更热。

(3)卡罗琳板块的岩石圈整体上表现为相对均一的低Te值特征(<15 km)。欧里皮克海隆、卡罗琳海岭和索罗尔海槽的Te值为3 km,强烈的火山活动导致岩石圈的热再生,使得它们的岩石圈处于较热状态,岩石圈强度显著降低。