中药在治疗新型冠状病毒肺炎中的应用与问题分析

王格格,韩继丽,崔 霞,徐嘉萌,陈国宁,罗智敏,曾爱国,傅 强(西安交通大学药学院,西安 710061)

中药用于治疗瘟疫历史悠久,也曾用于治疗重症急性呼吸综合征(SARS)[1]、中东呼吸综合征(MERS)[2]等传染病。新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 19,COVID-19)在中医上属于“疫病”范畴,病位在肺,又涉及脾、胃,病机以湿、毒、瘀、虚为主,治疗遵循“清肺祛湿、健脾利湿”的原则,并注重扶正祛邪。同时,中医注重天人相应的原则来进行综合辨病辨证,因此将COVID-19按照早期、进展期、危重期(极期)、恢复期进行辨证论治。国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行)》[3-4]相继推荐麻杏石甘汤、疏风解毒胶囊、生脉注射液等不同剂型的中成药防治COVID-19,对疫情防控起到了重要作用。本研究以药物剂型为导引,就此次疫情期间用于治疗COVID-19的中药进行总结并对存在的问题加以分析,以期为中药制剂的进一步开发利用提供依据。

1 传统汤剂、散剂及丸剂在治疗COVID-19中的应用

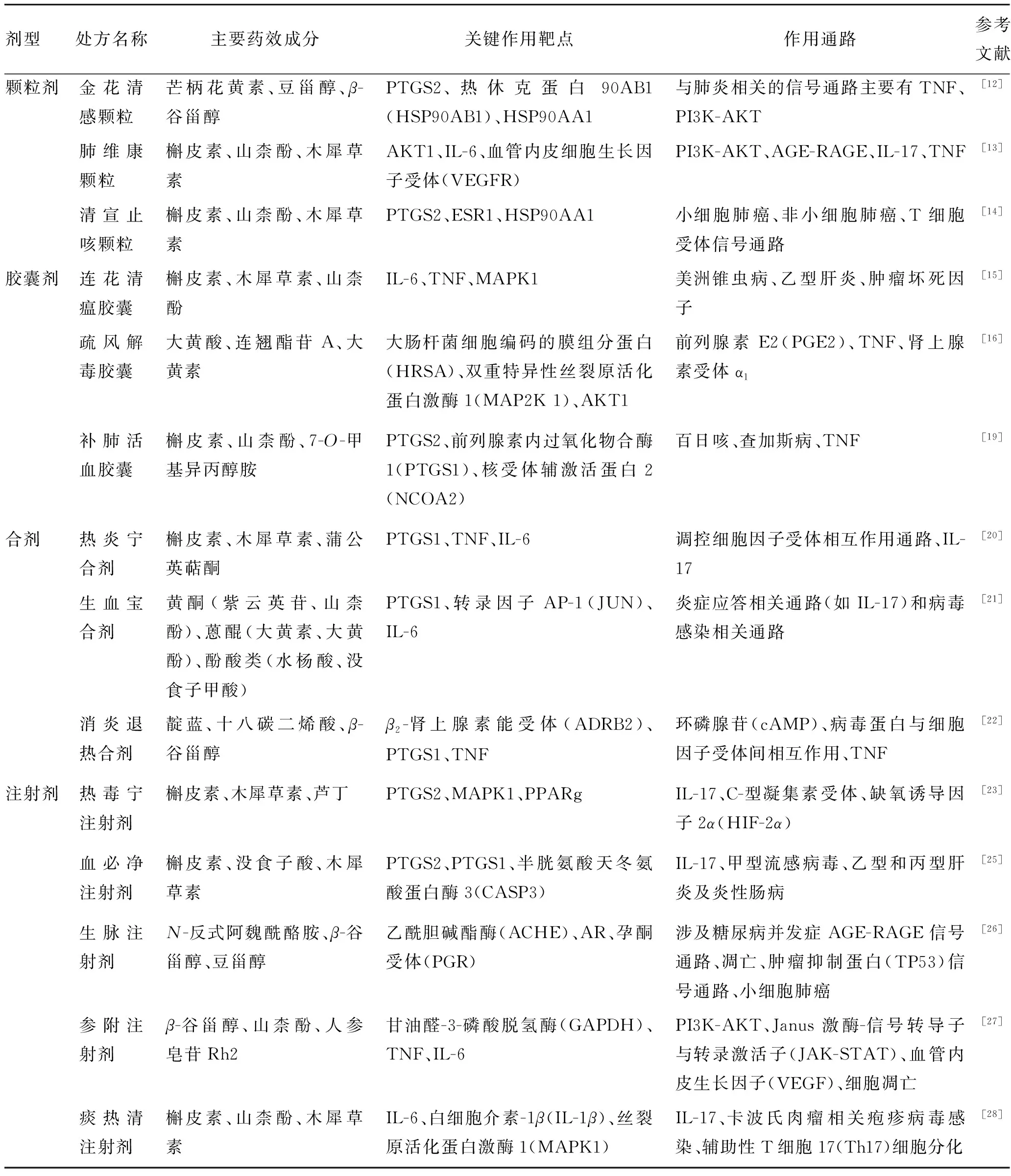

此次用于治疗COVID-19的汤剂有麻杏石甘汤,散剂有玉屏风散,丸剂有甘露消毒丹等,由于这些中成药已在临床上广泛应用,其安全性得到了确证,见表1。麻杏石甘汤出自《伤寒论》,可用于治疗COVID-19患者的邪热壅肺证,曾用于治疗SARS[5],研究表明,该方可明显提高COVID-19患者的临床疗效,且不会损害肝肾等重要脏器[6];藿朴夏苓汤出自《医原》,在临床上可用于治疗发热及多种脾胃湿热证,其单味中药的归经以肺、脾、胃为主[7];宣白承气汤具有宣气之痹、清肠腑实的功效,研究表明,其可能通过抗炎作用治疗重症COVID-19患者的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)[8]。达原饮起初用于治疗瘟疫,现可用于治疗各种原因导致的发热。宗阳等[9]研究发现,山柰酚和黄芩素与急性呼吸综合征冠状病毒2结构上的3CL水解酶(SARS-CoV-2 3CL pro)的结合能分别与临床推荐化学药洛匹那韦和瑞德西韦相同;玉屏风散首载于《丹溪心法》,可益气固表,多用于治疗呼吸道感染,研究表明,该方可通过调节免疫、消除炎症防治COVID-19[10];甘露消毒丹记录于《续名医类案》,是治疗瘟疫的经典名方,邝玉慧等[11]研究发现,其核心成分与血管紧张素转化酶2(ACE2)、3CL 水解酶(3CL pro)的亲和力高于利巴韦林和氯喹。

表1 用于治疗COVID-19的传统中成药Tab.1 Traditional Chinese medicine for treating COVID-19

2 中药新处方在治疗COVID-19中的应用

2.1传统中成药新剂型在治疗COVID-19的应用

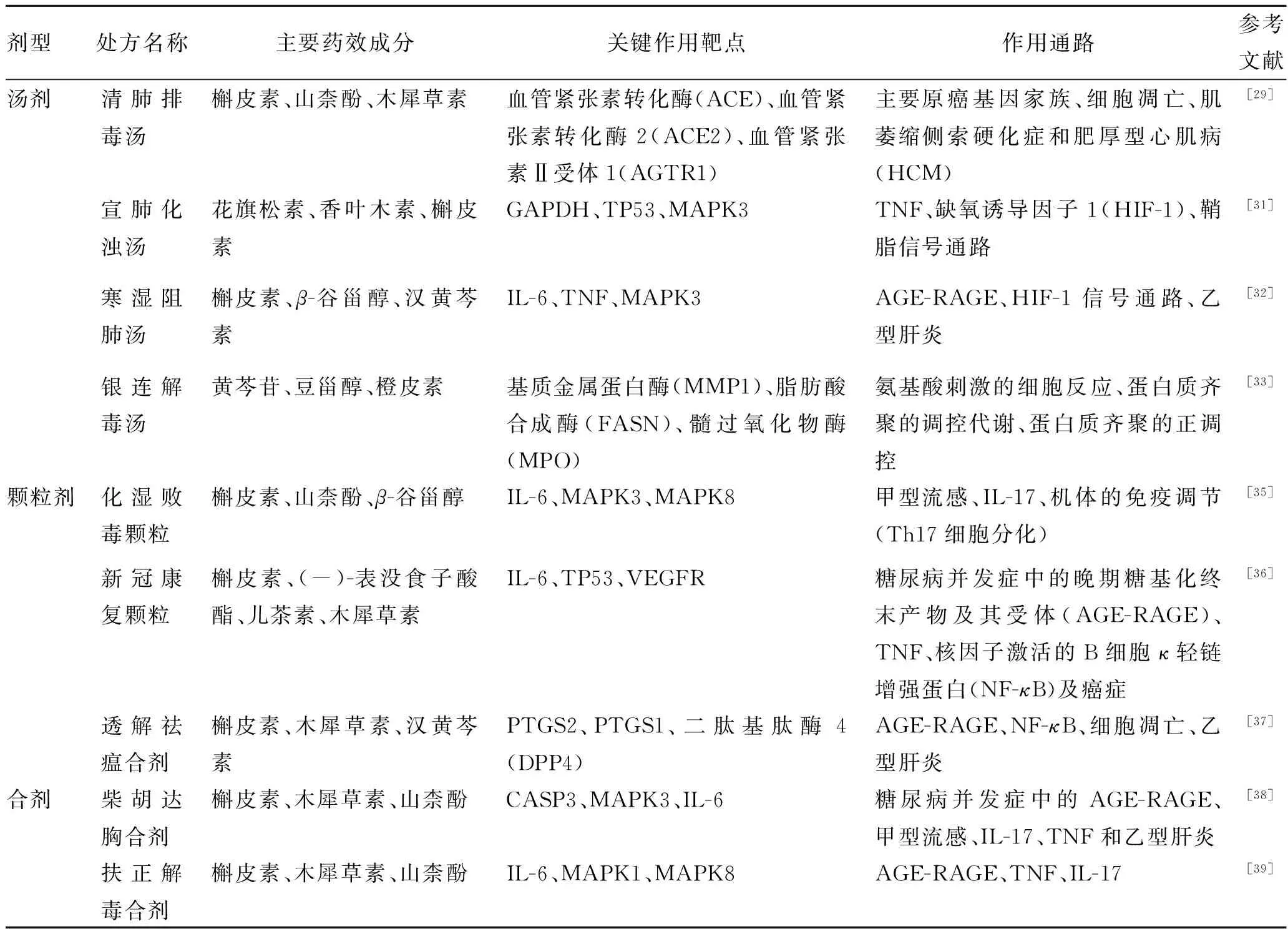

2.1.1颗粒剂 本次疫情中,金花清感颗粒作为医学观察期的推荐中成药,在2009年已用于甲型H1N1流感(H1N1)的治疗[12];肺维康颗粒可治疗COVID-19相关肺纤维化[13];清宣止咳颗粒可用于儿童中期肺胃热盛者的治疗[14]。

2.1.2胶囊剂 连花清瘟胶囊[15]和疏风解毒胶囊[16]用于COVID-19患者医学观察期的治疗,连花清瘟胶囊是2003年SARS期间,在麻杏石甘汤的基础上,加了连翘、金银花所研发的中药新药,研究表明,其对于SARS病毒、肺炎球菌有一定抑制作用[17];疏风解毒胶囊可用于慢性阻塞性肺疾病急性加重的治疗,临床有效率高、不良反应少[18];补肺活血胶囊用于COVID-19恢复期的治疗,可有效改善COVID-19患者咳嗽化样病变,提高患者的免疫力[19]。

2.1.3合剂 现广泛用于治疗COVID-19的合剂主要有热炎宁合剂、生血宝合剂和消炎退热合剂。现代研究表明,热炎宁合剂可能具有治标(抗炎)兼治本(干扰病毒复制)的作用[20];生血宝合剂可能通过提高机体的免疫力、调节机体凝血功能以及抗炎等作用干预COVID-19[21];消炎退热合剂的分子对接结果表明,靛蓝、γ-谷甾醇及亚油酸甲酯等与ACE2亲和作用力强,接近临床推荐用药氯喹[22]。

2.1.4注射剂 注射剂起效迅速,相比于口服制剂,危险性大,因此热毒宁注射液、血必净注射液及参附注射液等被作为COVID-19重型以及危重型患者的推荐处方。热毒宁注射液可用于治疗急性上呼吸道感染和肺炎,研究表明,其发挥作用的化合物与目前临床上推荐的有效化合物的结合能相近[23]。血必净注射液可用于温热类疾病、因感染诱发的全身炎症反应综合征的治疗[24],其核心成分为黄酮类、酚酸类、单萜苷类化合物,且是针对SARS-CoV-2 3CL pro以及宿主自身的免疫力来进行调控的[25];生脉注射液可稳定重症病人的血氧饱和度[26];参附注射液具有回阳、益气、固脱的功效,常用于危急重症的治疗,王川等[27]研究发现,该方中靛蓝二聚体与SARS-CoV-2 3CL pro和ACE2亲和力高;痰热清注射液多用于治疗呼吸系统疾病,其核心化合物可结合SARS-CoV-2 3CL pro从而发挥抗病毒作用[28]。

2.2传统中成药加减方在治疗COVID-19中的应用

2.2.1汤剂 清肺排毒汤是由《伤寒杂病论》中的经典名方麻杏石甘汤等优化组合而成的,在治疗SARS-CoV-2感染的肺炎患者中疗效显著,其核心成分与SARS-CoV-2 3CL pro结合活性较好(结合能≤-5 kJ·mol-1)[29]。宣肺化浊方是甘肃省基于治病于早期、治愈于初期的理念应用于COVID-19的基础治疗方,治愈率高[30-31]。寒湿阻肺方是普通型患者寒湿阻肺证的推荐处方[32]。银连解毒汤由玉屏风散等加减而成,对呼吸系统疾病疗效显著,其核心化合物葛根素与COVID-19的亲和力最佳[33]。

2.2.2颗粒剂 化湿败毒颗粒是在宣白承气汤等的基础上组方,能抗病毒、消除炎症和提高机体免疫力,在SARS-CoV-2核酸转阴和患者症状改善方面作用显著,是重症患者的推荐用药,该方中主要活性成分与ACE2的结合能力良好[34-35]。新冠康复颗粒是以薛氏五味芦根汤为基础,加入健脾益气养阴活血药,用于治疗COVID-19患者恢复期的湿热疫毒余邪未清等症。分子对接结果表明,槲皮素、刺槐素与血管内皮细胞生长因子受体(VEGFR)、木犀草素与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合最佳[36]。透解祛瘟颗粒是针对岭南温病所拟定的,可清热解毒、透表疏风、益气养阴,其主要药效成分对SARS-CoV-2 3CL pro、ACE2亲和力高,结合能接近临床试用的抗病毒药瑞德西韦等[37]。

2.2.3合剂 柴胡达胸合剂可用于治疗COVID-19患者痰热壅肺证,肖志军等[38]研究发现,该方可能通过直接抑制SARS-CoV-2 3CL 蛋白酶活性及抗炎作用干预COVID-19。扶正解毒合剂可用于流感、轻型及重症肺炎的治疗,能够有效预防COVID-19发病,王晓男[39]研究发现,该方可通过调控晚期糖基化终产物及其受体信号通路来抑制机体炎症反应,发挥治疗作用。

表2 用于治疗COVID-19的传统中成药新剂型Tab.2 New dosage forms of traditional Chinese patent medicines for treating COVID-19

表3 用于治疗COVID-19的传统中成药加减方Tab.3 Modified traditional Chinese medicine for treating COVID-19

3 中药在治疗COVID-19中的问题分析

3.1中医药在COVID-19应用中的问题 中医强调整体观念,注重人体内外环境的协调统一,以调动机体防御功能和调节免疫功能。COVID-19作为传染性疾病,感邪性质相差较小,因此究其基本辨证治疗原则或可统一而论。毕明达等[40]在《黄帝内经》的理论基础上,借鉴传统中医对“疫病”的认识,提出从“内外统一”的角度辨治COVID-19。孙倩等[41]指出,中医药治疗COVID-19虽疗效确切,但仍有不足之处。主要存在以下问题:①COVID-19致病机制复杂导致治疗方案多样,治疗原则不尽相同;②受地域环境、个人体质和既往病史等诸多因素的影响,不同患者治疗过程中病机演变及临床症状并不相同,需结合临床,灵活辨治;③中西医结合治疗加大中医诊疗难度,需根据患者病情的变化随时调整处方。

3.2中药在治疗COVID-19中的研究方法及问题分析 鉴于中药物质基础和作用机制研究尚在深入,众多研究者也在尝试着运用传统中医药理论结合现代科学新技术对其进行深入研究。近年来网络药理学以及分子对接技术的引入,扩大了现有可用药物靶点空间,可快速获取关键药效成分,有效弥补既往中药研究中靶点单一的缺陷,为中药的进一步开发研究提供了新的思维方式。

(1) 用于治疗COVID-19的中药复方配伍以清热药、解表药、理气药、补虚药和活血化瘀药为主,占比分别为29%、14%、14%、9%、9%。研究表明,COVID-19治疗以化湿解毒及补气养阴为主,体现了“寒湿疫”的用药特点,同时现代研究表明,清热解毒药具有抗病毒、抗炎及抗肺纤维化作用,还可提高机体免疫力[42],如黄芩可通过抑制促炎性因子蛋白及基因的表达、增加抗炎性细胞因子蛋白的表达、调节免疫炎症反应以达到保护及修复靶器官的目的。

(2)发挥药效的主要有效成分以黄酮类化合物为主,占比高达60%,如槲皮素、山柰酚及木犀草素等[43],排名第2的药效成分为萜类,占比约为10%。现代药理学研究表明,槲皮素可通过激活磷脂酰肌醇3-激酶/蛋白激酶B(PI3K/AKT)通路,进一步发挥减轻心肌细胞损伤、抗氧化应激及抑制细胞凋亡的作用,且这些作用不依赖于病毒的复制[44],同时也可显著抑制Toll样受体(TLR2、TLR4)及下游髓样分化因子(MyD88)蛋白表达,减少肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的释放,从而减轻细胞的炎性损伤[45];山柰酚可激活信号传导与转录激活因子3(STAT3)和核因子κB(NF-κB)信号通路,进一步抑制炎性因子IL-6的释放,减弱其对环氧化酶-2(COX-2)表达的影响,从而实现急性和慢性炎症的调节作用[46];木犀草素可通过TLR/MyD88/NF-κB通路抑制IL-1β、IL-6和TNF-α的释放,发挥抗炎作用[47]。

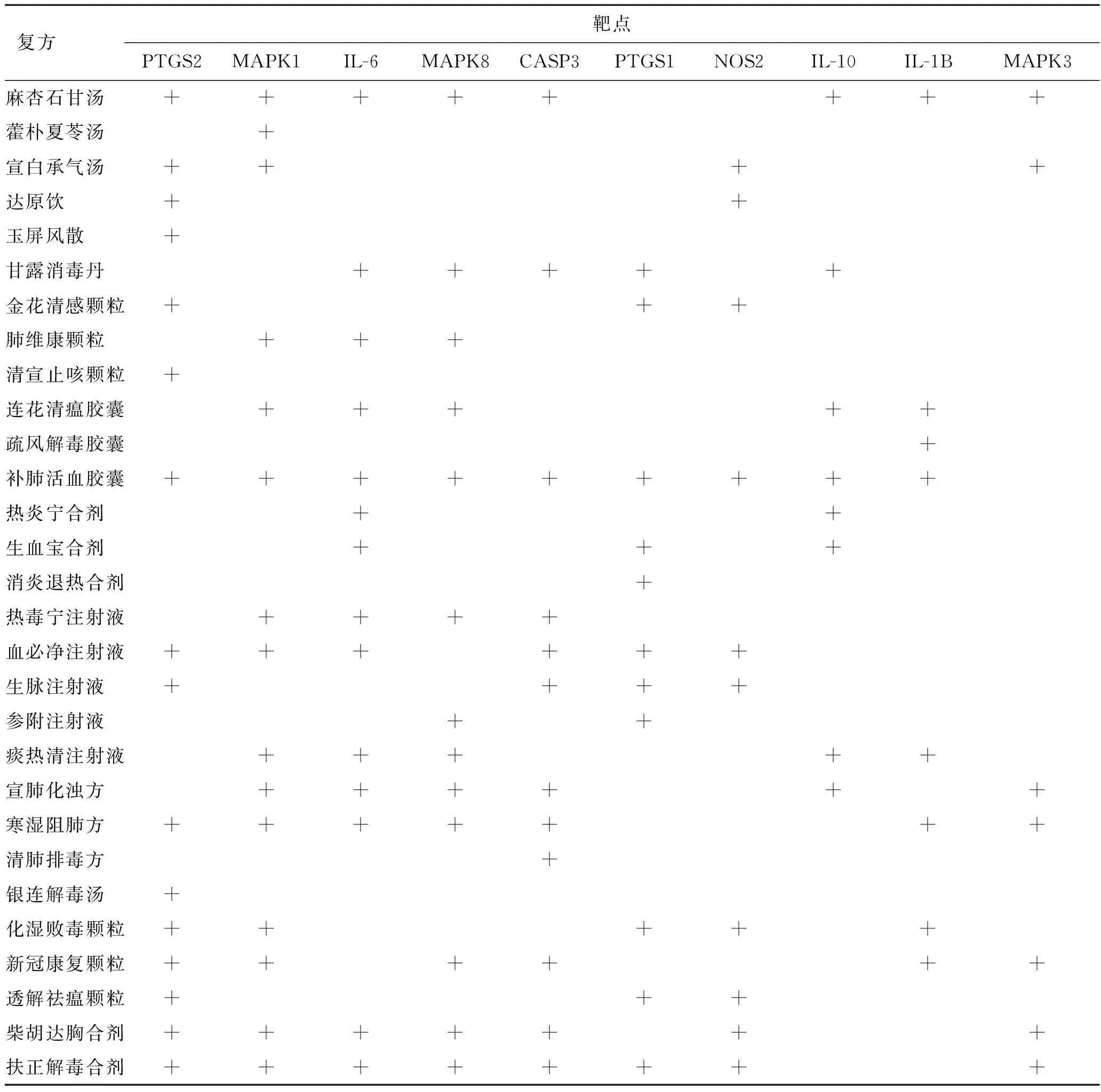

(3)主要药效成分可能主要通过PTGS2、MAPK1及IL-6等靶点参与抗病毒、抗炎、改善机体免疫功能发挥治疗作用,体现了中药发挥疗效的整体性和复杂性,中药复方抗COVID-19的共有靶点见表4。如IL-6属于促炎症因子,可激活免疫系统,诱导B细胞及T细胞等的增殖分化,发挥对炎症反应的调节作用;MAPK1、MAPK3、MAPK8属于丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)家族,可参与对潜在有害的非生物应激刺激反应(高渗透压、氧化应激及DNA损失),对炎症及肿瘤细胞的增殖、分化、转化和凋亡的调控均具有显著影响[48]。

表4 中药复方抗COVID-19的共有靶点Tab.4 Common targets of anti-COVID-19 in traditional Chinese medicine compound preparations

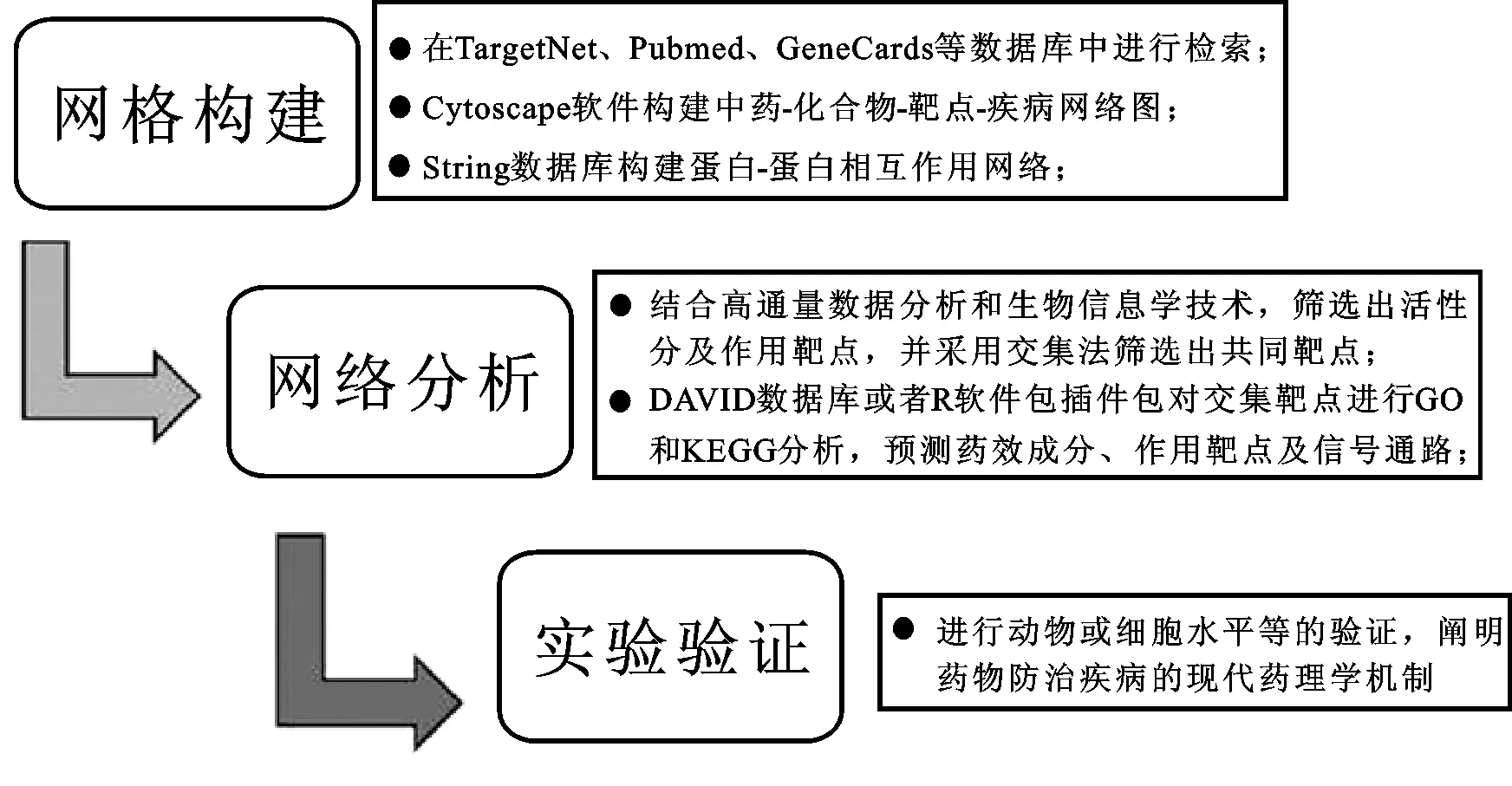

基于“疾病-基因-靶点-药物”相互作用网络,网络药理学能系统综合地探讨药物对疾病网络的干预与影响,从而挖掘其发挥疗效的潜在作用机制,其基本流程主要由3部分构成,即网络构建、网络分析及实验验证。见图1。

图1 网络药理学基本流程Fig.1 Basic flow of network pharmacology

分子对接技术可弥补网络药理学的缺陷,采用AutoDock Tools 1.5.6、AutoDock vina 1.1.2、ChemOffice 等软件将筛选出的核心成分与相关靶点蛋白进行分子对接研究,更好地阐明中药有效成分、潜在靶点及整体调控的作用机制。因此,网络药理学与分子对接技术的应用,有望成为从中药复方中发现先导药物并进行药物开发的可行模式,但在用于COVID-19的中药复方实际研究中仍存在以下问题:

(1)研究方法与技术发展不成熟。网络药理学目前尚处于发展初期,其概念尚未全面普及,易出现与其他药理学科分支误用、混用的情况;数据库及具体技术并无统一的标准可循,不同研究者在筛选药物与COVID-19作用靶点时所用数据库不尽相同;分子对接技术在中药领域现有的评价方法存在局限,得分较高的分子未必是作用较好的配体,需进一步开展生物实验等加以验证。

(2)网络数据库专业化程度要求高且信息单一。网络药理学和分子对接技术依赖于各种网络专业数据库以及数据分析软件,不仅工作量大、专业化程度高,而且后期网络维护也需要耗费大量的精力;数据库的信息大多源于已发表文献,过于单一,已知相关疾病种类有限,无法保证计算结果的准确性;本研究中所涉及到用于治疗COVID-19的中药研究基本只完成了网络分析和网络构建,缺乏物质基础-药效学-通路验证等实验研究,因此后期要进行海量数据再挖掘以辅助实验验证,这项工作的完整性和可靠性得不到保障。

(3)网络分析结果可靠性有待确证。网络分析不能反映人体内全部真实的细胞网络特点,不能预测反常的系统应答反应,研究者只是根据COVID-19的发病特征,从数据库筛选出的关键靶点的结构入手,借助分子对接技术以及“药物-成分-靶点-疾病”的作用网络等进行分析推测其潜在的活性成分及作用机制,从而得出该复方可能是以“多成分、多靶点、多通路”发挥对COVID-19的治疗作用,而此类中药复方的物质基础和作用机制依旧不明确,因此中药网络药理学评价体系有待进一步发展和完善。

3.3用于COVID-19中药复方的研究方法有待突破与完善 网络药理学方法以及分子对接技术的引入在一定程度上使人们对中药这个复杂的体系有了一定的认识,但其研究往往需要明确的成分和靶点,现已评价的作用靶点数量有限,不能揭示完整的药理作用,又缺乏定量的概念,未考虑药物间相互作用,缺少动物状态和效应的关系。因此,未来的发展首先就是要建立更具权威性、涵盖面更广的数据库;其次关键技术方面要进一步创新和发展,要着力于引入生物芯片技术、电感耦合等离子体质谱法和微量升华法等新技术,开辟其在中药人工智能新兴学科交叉研究新形势和新面貌的评价与发展;最后在研究策略及研究方法上要有本质性的突破,以开创中药研究的新天地。

4 结语

已有的临床实践结果表明,麻杏石甘汤、连花清瘟胶囊及清肺排毒汤等复方制剂对COVID-19的治疗是有效的,但仍缺乏成熟的理论阐明其物质基础和作用机制,这使得中药的影响力尚不如利巴韦林等化学药物。同时,由于现阶段对COVID-19的发生与转归的研究尚处于进行之中,加之受限于计算机技术的发展水平,网络药理学和分子对接结果的可靠性仍需提高。为利用好已有经验并寻找更加安全有效的中药新处方、新制剂,有必要进行深一步实验研究,如“物质基础-药效学-通路验证”等实验研究和临床试验验证。