临床药师在早产儿肠外营养应用中的药学作用观察

卢海庆

摘要:目的 观察临床药师在早产儿肠外营养应用中的药学作用。方法 自我院收治的早产儿中抽取234例作为研究样本,均于2019年4月-2021年3月期间收治,按照入院顺序将其分为常规组(n=129)及干预组(n=105),分别给予常规肠外营养支持及临床药师干预肠外营养支持,对其生长情况、相关指标进行分析比较。结果 比较组间生长情况发现,干预前常规组及干预组体重无差异,P>0.05,干预后相较于常规组,干预组体重显著增长,P<0.05;比较组间相关指标发现,干预组相较于常规组完全喂养时间、恢复出生体重时间及住院时间较短,P<0.05,。结论 采用临床药师干预可有效改善患儿生长发育情况,使患者体重快速增长,缩短肠外营养时间,改善患儿预后,在早产儿肠外营养应用中具有良好药学作用及价值,建议采纳。

关键词:早产儿;临床药师;药学作用;肠外营养

【中图分类号】R97 【文献标识码】A 【文章编号】2107-2306(2021)18--01

早产儿主要指胎龄<37周的新生儿,早产儿由于出生时机体各方面系统功能发生尚未完全,因此患儿器官功能及适应能力较差,可存在营养获取低下、自我保护能力较差等现象,导致患儿生长发育较为缓慢,使得其自身的生活能力以及营养获取能力出现低下或者是发育滞缓现象,严重时甚至存在营养不良,对其生长发育造成严重影响[1-2]。肠外营养是临床较为常见的一种营养支持方式,通过静脉向患儿体内输送相关营养物质,如蛋白质、脂肪、微量元素等,对于早产儿的自身病情控制具有重要帮助,但患儿易出现喂养不耐受,需采取相关干预措施[3]。常规肠外营养支持仅按照临床常规完成肠外营养支持,并未针对患儿实际情况进行评估、观察,因此部分患者可出现喂养不耐受,无法有效改善营养状态。临床医师干预后可针对患儿实际情况提供合适的肠外营养计划,在临床藥师的指导下可使患儿获得更加科学、专业的肠外营养支持,有助于患儿生长发育。本文现针对院内234例早产儿进行研究,内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

根据入院顺序将本院抽取的234例早产儿分为常规组(n=129)及干预组(n=105),所有患儿均于2019年4月-2021年3月期间收治。常规组纳入患儿男女比63:66,入院年龄最短出生6min,最长2个月25d,均值(16.67±2.77)d,胎龄最短25周,最长37周,均值(31.33±4.24)周;干预组纳入患儿男女比54:51,入院年龄最短出生3min,最长32d,均值(16.53±2.66)d,胎龄最短27周,最长35周,均值(31.82±4.19)周。所有患儿临床资料完整且组间无差异,P>0.05。

纳入标准:①所有患儿均符合《儿科学》中早产儿标准[4];②体重≤2000g;③出生时不存在严重缺陷或感染者;④本次研究经过患儿家属知情同意。

排除标准:①无法耐受经肠道喂养患儿;②合并凝血功能障碍或低血糖患儿;③经检查存在意识、认知障碍者;④研究期间死亡或中途因经济问题退出者。

1.2 方法

常规组:干预方式为常规肠外营养支持,按照临床常规进行肠外营养支持,并针对患儿实际情况向家属进行讲解,告知其肠外营养支持的目的及作用,安抚家属情绪,对患儿进行日体重称量,血浆三酰甘油、血浆胆红素和基础生长情况进行记录,并给予患儿脐带护理、皮肤护理、肛门护理等常规护理措施。

干预组:干预方式为临床药师干预肠外营养支持,具体内容如下:①由临床药师根据患儿病情及实际情况制定合理的肠外营养支持组方,给予患儿甘油磷酸钠注射液1ml/kg,葡萄糖酸钙注射液4.5ml/kg,并给予全合一营养液,及时根据患儿实际情况调整营养组方。②规范化肠外营养配制方法,配制时遵循无菌原则,配制前严格按照七步洗手法完成手部清洁,配制时戴手套,避免造成营养液污染,配制时仔细核对,避免出现配伍禁忌。③在进行肠外营养过程中观察患儿情况,出现多次呕吐、腹胀、胃残余被污染或呈咖啡色、心动过缓或呼吸暂停等喂养不耐受症状时需立即停止,并逐渐建议耐受。

1.3 观察指标

(1)比较组间患儿生长情况,评估时间为干预前及干预1个月后,评估指标包括体重、身长及头围。

(2)比较组间患儿相关指标,包括达到完全喂养时间、恢复出生体重时间、住院时间。

1.4 统计学处理

采用SPSS 20.0统计软件,计量资料用表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1组间生长情况比较

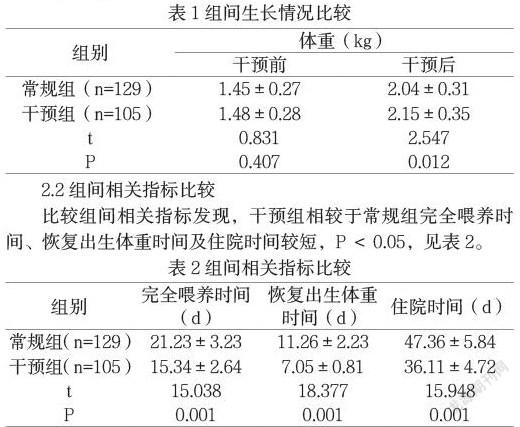

比较组间生长情况发现,干预前常规组及干预组体重无差异,P>0.05,干预后相较于常规组,干预组体重显著增长,P<0.05,见表1。

2.2组间相关指标比较

比较组间相关指标发现,干预组相较于常规组完全喂养时间、恢复出生体重时间及住院时间较短,P<0.05,见表2。

3 讨论

近几年来早产儿出生率不断增高,由于早产儿机体各方面系统功能尚未发育完全,可存在营养获取能力低下、发育滞缓现象,而通过肠外营养支持可为患儿提供日常所需营养,促进生长发育,但在干预过程中,肠外营养虽能改善早产儿营养状况,但不利于其胃肠动力的成熟,且存在肝胆并发症及其对早产儿肺功能、肝功能、免疫功能等不良反应的问题,同时由于早产儿胃肠道功能不完善,植物神经功能失,胃肠排空时间较长,喂养不耐受发生率较高[5-6]。

常规肠外营养支持以相关规章制度为基础,为患儿完成肠外营养支持等操作,使患儿获得营养,但整体过程缺乏专业性及合理性,无法为患儿提供更好的肠外营养支持。临床医师干预的肠外营养支持,是由临床医师针对不同患儿的情况制定合理的肠外营养支持计划,确保患儿能够获得充足的营养,促进生长发育,改善患儿生活质量[7]。本文现针对临床医师干预的肠外营养进行研究,结果显示,干预前常规组及干预组体重无差异,P>0.05,干预后相较于常规组,干预组体重显著增长,P<0.05;干预组相较于常规组完全喂养时间、恢复出生体重时间及住院时间较短,P<0.05。表明临床医师干预的肠外营养可有效改善患儿生长发育情况及预后。临床医师可使患儿肠外营养支持更加规范,以临床药师指导为前提,科学地控制早产儿肠外营养支持,这样才能为早产儿的生长提供帮助。通过临床药师的指导,科学地设计了早产儿肠外营养支持组方配比,为早产儿的肠外营养支持补给提供了帮助,在确保患儿每日正常摄入所需营养量的同时,减少早产儿相关药品的费用投入,使肠外营养药物的费用降低,促进合理用药,同时通过实现个体化肠外营养处方,使患儿能够获得更加适合的营养摄入方式,减少相关不良反应及并发症的发生,同时还可针对患者生长发育状况进行调节,使患儿能够尽快恢复出生体重,改善患儿发育滞缓状态。

综上所述,采用临床药师干预可有效改善患儿生长发育情况,使患者体重快速增长,缩短肠外营养时间,改善患儿预后,在早产儿肠外营养应用中具有良好药学作用及价值。

参考文献:

[1]古艳婷,李悦,王艳春.临床药师对静脉用药调配中心补充性肠外营养不合理医嘱审核的实践与分析[J].中国医院用药评价与分析,2020,20(8):1005-1008.

[2]孙静,秦侃.某院新生儿重症监护病房早产儿肠外营养处方分析[J].医药导报,2021,40(2):268-273.

[3]朱明媚,杨颖,许静.临床药师干预对肠外营养合理性的影响[J].中国医院药学杂志,2019,39(6):641-646.

[4]王卫平,孙锟,常立文.儿科学[M].人民卫生出版社,2018:256-258.

[5]申玉洁,张先红,李潇然,等.积极肠外营养支持方案在胎龄<34周早产儿中的应用[J].临床儿科杂志,2021,39(3):172-177.

[6]郭春梅,陈日玉,林向荣,等.早产儿肠外营养相关性胆汁淤积的临床危险因素分析[J].中国临床医生杂志,2021,49(9):1112-1114.

[7]曲若宁,于倩,杨宗辉,等.临床药师参与肝胆胰外科住院患者肠外营养支持干预效果分析[J].中华临床营养杂志,2019,27(4):227-232.