景观格局与生态过程的耦合研究:传承与创新

孙然好,孙 龙,苏旭坤,陈利顶

中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085

景观生态学是生态学和地理学的交叉学科,强调景观格局和生态过程的相互关系[1-2]。景观生态学的重点和难点是格局与过程的耦合影响[3-6],以及不同时空尺度的影响[7-8]。景观格局包括景观组成单元的类型、数目以及空间分布与配置;生态过程是景观中生态系统内部和不同生态系统之间物质、能量、信息的流动和迁移转化的总称,强调景观的动态特征[9-10]。景观生态学通过将不可见的、复杂的各种生态过程,转化为可见的、模式化的景观格局研究,比如斑-廊-基格局等。景观格局的改变可以影响生态过程和功能,从而提高生态系统服务和生态安全水平[11]。景观格局与生态过程的耦合研究受到国内外重视[12],格局变化会引起相关的生态过程改变,而生态过程改变也会使格局产生一系列的响应,两者相互作用驱动着景观的整体动态[9]。格局-过程的耦合作用尤其会影响生态系统服务,包括生态系统服务权衡、协同和集成等。现有的景观格局与生态过程耦合研究多是笼统的理论总结和学术假说[4],需要进一步确定景观格局量化的适用性、局限性,并基于具体的生态过程及其机制,深入分析构建格局与过程的联系[13]。因此,本文通过系统梳理格局-过程耦合研究的现状、特点、问题,提出可能的发展趋势和创新目标,从而进一步推动格局-过程耦合研究的范围和深度。

1 国内外研究特点

1.1 研究数量增长快速

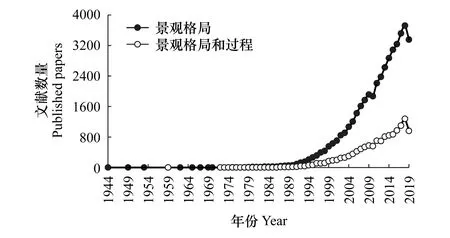

截至2019年,在Web of Science数据库中以“landscape pattern”为关键词检索结果为44530条(图1),以“landscape pattern”和“process”为关键词检索结果为13409条,而以“landscape pattern”和“ecological process”为关键词检索结果仅有3811条。对于中文文献,在CNKI中检索主题为“景观格局”有11677条结果,而“景观格局”和“生态过程”有1363条结果(图2)。中文文献数量从2001年开始迅速增加,到2008年达到峰值后趋于稳定,而Web of Science数据库中的文献数量在持续增加。一方面,可能是国内学者加强发表SCI论文的结果,削弱了该主题的中文文献比重和影响力;另一方面,也由于越来越多的研究更加强调具体生态过程,文章主题越来越细化和具有针对性。

图1 Web of Science数据库不同主题文献数量

图2 CNKI和Web of Science数据库主题为“景观格局和生态过程”的文献数量

1.2 格局-过程耦合具有逻辑性

景观格局与生态过程耦合主要通过两种途径来实现,分别是直接观测和系统模拟[10, 12]。直接观测的耦合通常在较小的空间尺度上开展,但是观测成果可以作为较大尺度系统分析与模拟的参数。此外,由单向研究向双向研究过渡,即景观格局与生态过程的反馈机制研究不断加强。单向研究原因归结为两个方面:一是景观格局或生态过程其中一方显著变化,从表象上看,单向研究完全符合逻辑;二是虽然景观格局与生态过程为双向作用,但其中一个方向在时间或空间尺度上,与另一方不匹配,因此在特定研究尺度下,只关注单向作用,如三峡大坝对生态过程的影响[14]。以水文过程为例,过去流域水文过程与植被之间的关系研究多集中于单向作用,如水文过程对植被的影响或植被变化对水文过程的改变,而对水文过程与植被之间的互馈机制的研究不足[15]。随着对格局-过程理解的不断深入,植被与水文过程的互馈机制正在得到深入认识,如植被根系通过水力梯度调控土壤水分再分配,降雨时促进水分入渗补给地下水,而干旱时再通过深层根系吸收释放到表层,维持甚至加强植被蒸散发作用[16-19]。这种植被-水分互馈机制影响诸多生态过程,因此,格局-过程耦合具有逻辑性,全面分析相关调控机制是耦合景观格局与生态过程的前提之一。

1.3 格局-过程耦合具有尺度性

景观格局和生态过程耦合是以特定尺度为基础[20-22]。在空间上,从样地尺度到坡面尺度、从流域尺度到区域尺度甚至全球尺度,同一个生态过程或生态问题,其主控因子完全不同。例如水源涵养问题,较小的坡面尺度常利用储水量估算法,而区域或全球尺度常用水量平衡法或卫星遥感等[23-27]。景观格局与生态过程的耦合要针对具体生态过程建立联系,同一生态过程在不同尺度通常有不同的适用方法,而不同方法在某一特定尺度才具有适用性,因此尺度适宜性的阈值研究有待进一步加强。

尺度广泛存在于生态学现象中[12],景观格局和生态过程的耦合研究中不断融入尺度因素[5, 28-30]。景观尺度上,过程对格局的影响需要不同时间尺度的观测或模型系统分析。在短时间尺度上,存在过程对格局的影响,如森林火烧之后植被斑块的变化及其相应的种子库的变化[1]。此外,次降雨过程在时间尺度上来说比较“快”[11],在干旱和半干旱地区植物的响应可以形成不同的群丛和斑块[31]。对于人类活动来说,研究土地利用变化过程及其生态效应,也是一种过程对于格局的影响,但是这种影响往往会涉及到几年或者几十年的时间尺度,因此,“快”的生态过程对景观格局的影响在时间尺度上具有滞后性。这种景观格局与生态过程相互影响在时间尺度上的不匹配,一定程度上导致对于反馈机制和系统整体认识的缺乏。例如,景观格局影响水文过程的研究可关注次降雨等短时间尺度,而水文过程驱动景观格局演替则需要数年、甚至数十年的长时间尺度[15, 28]。

2 存在的主要问题

2.1 格局-过程耦合方法较为单一

现有的耦合方法主要包括景观格局分析方法与模型分析方法。景观格局分析方法是指利用景观指数、技术分析景观格局的时空异质性,发现潜在的、有意义的规律性,并确定产生和控制空间格局的因子和机制。模型分析是指利用数学、计算机技术等,建立景观格局-生态过程各影响因子之间的相互关系。

景观格局指数存在的问题:(1)指数对景观格局变化的响应以及格局指数与某些生态过程的变量之间的相关关系不具一致性;(2)景观指数对数据源的分类方案或指标以及观测或取样尺度敏感,而对景观的功能特征不敏感;(3)很多景观指数的结果难以进行生态学解释。这将导致研究缺乏科学性,同时为今后的景观格局-生态过程研究带来了新的机遇和挑战。模型研究存在的问题:(1)模拟的尺度依赖性。模型应该是基于各种不同的时空尺度的系统分析,但小尺度模型往往忽视了景观功能和结构的复杂性,大尺度模型简化了输入参数,不易确定格局生态过程的关键过程。(2)模型的固定与现实变化性之间的矛盾。景观格局的驱动力往往是复杂、间接的,模型不能穷尽所有的影响因子,模拟结果可能存在偏差[4]。

2.2 格局-过程耦合机理缺少深化

景观格局与生态过程的关系研究中常常忽视了格局的生态学意义,把相关关系与因果关系混为一谈。此外,格局与过程的关系经常为非线性、多因素的交互、时滞效应等[11],而且存在较为复杂的相互作用[32]。因此,理清格局-过程关系的逻辑(相关或因果等)和方向(单向、双向)是深入研究的基础。格局-过程耦合的问题还在于在格局与过程两个变量在尺度上的不匹配[33]。例如,在时间尺度上,相对静态的森林景观与相对动态的近地表水文过程之间的联系,再比如火烧迹地导致景观格局快速变化与缓慢响应的生态过程之间的联系等;在空间尺度上,样地尺度上决定水分入渗的关键因子通常不是流域尺度上的水分输移过程的主控因子。这种尺度上的不匹配,加之景观格局与生态过程影响的不必然性和滞后性,导致笼统地建立两者之间的联系,难免出现系统性误差[34]。

景观格局分析方法缺少机理支撑,尤其当前的景观指标是基于斑块的几何形状及其空间关系进行量化。格局与过程的关系大多是通过统计分析建立,的或者是根据指数结果来进行生态过程的推测,这些指数存在大量冗余[35]。例如,在半干旱地区斑块和坡面尺度上,虽然明确了降雨量的大小对植被斑块的生长有促进作用,但是降雨量的阈值并不明确[31];虽然植被斑块能够储存更多的土壤水,而更多的水分和更大的生物量之间的定量关系并不明确,例如植物根系并非吸收全部土壤水,有些“自由水”对植被没有贡献[36-37],且植物吸收水分可能来自于截留、增加的入渗甚至根系的水分再分配作用[16,38]。因此,严谨的逻辑分析和因果推断是耦合景观格局与生态过程的基础。

3 未来发展预测与展望

景观格局与生态过程的研究有多方面的侧重点(图3),有不同的演进和发展阶段,景观格局从指数化、针对性和尺度性等逐步完善,而生态过程的关注焦点也从过程动态、过程效应和过程机理逐步深化,两者的耦合特点和发展路径也存在不同组合。

图3 景观格局与生态过程的耦合特点与阶段性

(1)格局-过程耦合基本理论提升

景观生态学作为一门综合性学科,应该不断地容纳其他学科的理论及研究方法来解决自身核心问题。比如,景观影响水土过程涉及到水文学、土壤学等学科知识,通常认为景观类型与流域输沙量具有相关性[22]。景观格局可以用来估算水源涵养量或产流量,但却很难解释涵养或产流过程。而景观格局与流域水分平均滞留时间之间存在相关性,流域水分平均滞留/储存时间可以用来表征水分在流域内的输移过程[39]。因此,筛选能够反映生态过程的静态指标,并建立他们与相对静态的景观格局指数之间的关系,为深入理解格局-过程耦合提供了一个可行的视角。正如前述的传统格局指数很难将景观格局与生态过程相关联,基于生态过程原理的一些新方法逐渐出现。比如,源-流-汇景观格局分析范式(Source-Pathway-Sink Model, SPSM)被提出来,即从源、流和汇的角度重新认识景观及其形成的景观格局。SPSM范式基于景观格局分析,明确景观单元的“源”与“汇”,并通过生态过程这一“流”动路径,构建“源”与“汇”的联系,将生态过程融入到景观格局分析中。SPSM分析范式强调“源”与“汇”之间的“流”,从而体现了“源”景观与“汇”景观的相对性与动态性[40],避免陷入“源”与“汇”景观不可转变误区。SPSM分析范式面向特定的生态过程,具有针对性,为开展景观格局分析提供了一种新的视角[35]。

(2)多种研究方法的耦合

景观格局指数也不能完全抛弃,需要进一步优化使用:(1)完善指数的生态学意义,在已有指数的选择和新指数的构建过程中,应该更注意其生态内涵。也要处理好指数-格局-过程三者的相互关系,使它们相互联系起来[41]。(2)多种景观指数联合应用。通过建立指数集,达到既可以全面反映景观格局特征,又与具体生态过程联系的目的。在模型分析中,处理好尺度转换和时间衔接等问题,今后的模型分析应重点解决研究尺度转换、数据集成、模型参数的固定与现实变化性之间的矛盾等问题,使模型分析成为一个科学、合理的研究方法。多源、多类型、多时序的海量遥感数据(POI 数据,建筑物、绿地、景区等数据集)的开放为格局-过程监测与耦合提供了数据支撑。机器学习与人工智能方法的发展也为模型构建提供了更加强大的技术支持[42]。此外,新的数据涉及新的方法,关键要了解空间异质性在景观中是如何连续变化的,即是否具有某种趋势或统计学规律,需运用空间统计学方法来解决这些问题[43]。未来的研究需要跨学科、多方法的综合集成,从而解决景观格局与生态过程的跨尺度耦合问题[44]。例如,同位素作为地球生物化学循环的指示因子,其时空分布也用来指示生态过程[45-46]。

(3)研究尺度的多样化

研究尺度包括时间尺度与空间尺度,针对不同的研究尺度应用不同的研究方法。在生态系统以下的组织尺度,通常所关注的是传统意义上的生态学过程、包括物质循环、能量流动、种群动态、种间关系等,人类活动的相关过程被作为外在干扰来处理;在景观或区域尺度,人类可以被看成内生成分,因而人类行为及其背后的社会、经济、文化过程也成为重要研究内容。在景观格局和生态过程的耦合研究中,至少要考虑3个层次的尺度域,即核心尺度域及其小尺度组分和大尺度背景。例如,位于澳大利亚北部样带(超过600 km)的研究,通过气象数据、遥感数据驱动下的生态系统模型和大气模型相耦合,实现1 km分辨率的日碳、水收支模拟,并尺度上推到区域,借助航空遥感方法验证模型输出,并尺度下推,与叶片到样地尺度的生态监测和地气通量数据相关联,实现耦合模型的参数化和校验[7, 44]。

(4)研究对象的扩展与集成

城市、河流、森林、湿地、农田、草地等生态系统之间的相互作用与影响并没有得到关注。需要更加注重典型区域(生态脆弱区、干旱半干旱区等)内不同类型生态系统内及不同生态系统间的景观格局与生态过程的耦合研究[6]。比如介于城市与乡村生之间的城郊过渡生态系统,其景观格局的交叉、梯度变化及其生态过程的复杂性,决定着其不同于自然或城市等单一的生态系统[47]。不同系统之间的格局-过程耦合研究同时为格局-过程研究的尺度扩展问题提供理论依据。在一定研究尺度内对研究对象的综合、归类或者异质性分析等,为准确理解格局与过程提供一种可行途径。例如,在分析区域景观格局与生态系统水质净化服务关系时,将具有相似优势景观特征的汇水单元聚类,再比较两者关系,对流域生态系统水质净化服务的保护和恢复更具有实际意义[34]。此外,研究对象多元化还表现在,一个景观格局变化事件与多个生态过程耦合。例如,森林火烧之后植被斑块的变化对水文过程、土壤侵蚀、微生物过程、养分循环过程、种子库等多方面产生影响[19,48],而生态过程之间能产生交互影响,如水文过程与土壤侵蚀过程[49-50],在格局过程耦合研究中,需要合理区分。因此研究对象的扩展、集成还体现在对多个生态过程的合理分析与有效分离,从而准确耦合景观格局与生态过程。

(5)自然-人文-社会视角的耦合

景观格局与社会经济、文化过程相互影响[51-55]。例如,为了使生态系统服务最大化,在各地类面积相等的情况下,可能产生对应不同生态服务价值的景观格局[52]。海上丝绸之路对沿海城市格局的重塑,而重塑后的城市景观格局,形成了城市生态系统的“扩散-聚集-再扩散”的扩张模式[56]。此外,城市生态系统扩张还影响了昆虫、鸟类、兽类等动物栖息地,而动物反过来影响了生态过程的维持和景观格局的演变[57-58]。自然生态系统供给的清洁水源、新鲜空气及生产原材料等,为城市生态系统提供支撑,而城市生态系统产生的废水、气、物等,部分会经过自然生态系统沉积、净化[47]。不同生态系统间的属性及差异,决定了其供给(食物、原材料等)、调节(气候、水文等)及文化(美感的享受、提升及精神放松等)等服务功能与景观格局的联系[59-60]。景观格局与社会经济和文化过程、人类生理和心理健康的相互影响,具有重要的现实意义。自然-人文-社会视角下的格局与过程耦合,丰富了人类健康与生态安全的含义。生态安全不仅限于传统意义的生态系统的健康和完整,更重要的是通过构建多视角下的格局-过程耦合,维护供给、调节、文化与支持服务的和谐、平衡[61],最终促进人类福祉。

(6)格局-过程耦合的管理和调控

格局-过程耦合不仅从单一生态系统向复合生态系统过渡,更重要的是成为人类活动格局-过程耦合的主体之一。具体分为以下3种情景:景观格局与人类活动影响的生态过程之间的耦合、人类活动改变的景观格局与生态过程之间的耦合、人类活动改变的景观格局与人类活动影响的生态过程之间的耦合。在这三种情景下,人类活动不是格局-过程耦合的干扰因子,而是格局、过程变化的驱动力或者是响应,例如黄土高原植树造林后的减流减沙效应;洪水、泥石流等的灾后重建;海上丝绸之路建设下的城市扩张。景观格局与过程相互作用表现出一定的景观功能和服务,而这种相互作用和功能表现又随时空尺度的不同产生变异。因此,将生态系统服务与景观多功能性研究紧密结合,既有现实基础又能够深化彼此研究的定量化水平,并进一步完善了生态系统服务与景观多功能性综合定量研究的整体性框架[7]。景观格局-生态过程耦合的管理和调控,应以生态环境问题为着力点,以景观格局优化为途径,以生态系统服务价值的综合提升为导向,以人类福祉为根本[7, 42, 62-63]。因此,基于景观格局与生态过程的关系,探求格局与过程关系的作用对象、程度、阈值,从而为合理调控格局与过程关系夯实基础。

4 结论

景观生态学研究在深度和广度上需要进一步加强。广度上,要注重自然与社会经济、人文因子的综合,以解析景观的复杂性;深度上,要注重宏观格局与微观过程的耦合,深入的微观观测和实验,为宏观格局表征和管理策略的制定提供可靠依据,而宏观格局的规划和管理反过来强化了微观研究的实践意义。景观格局与生态过程的耦合研究具有时间上的优先和侧重:短期目标要提高景观格局量化的准确性、针对性,辨明景观格局影响的尺度性,增强生态过程模拟的时效性;长期目标要阐明景观格局影响生态过程的机理,构建景观规划用于城市和区域管理的技术途径。