《诗经》里走出来的昆虫

杨红珍

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶在民间及王廷贵族传唱的诗歌,共311首。在这些诗歌中,涉及昆虫描写的诗歌共有19篇,其中,“风”诗8篇,“雅”诗10篇,“颂”诗1篇。在这些篇章中,除了两篇是借助昆虫的生活习性来描写时令转换之外,其余的都是借助昆虫表达一种情感,比如,思念、凄苦、劝诫、讽刺、斥责、欣赏、美好愿望等。

蜉蝣之羽,衣裳楚楚。心之忧矣, 於我归处。

蜉蝣之翼,采采衣服。心之忧矣, 於我归息。

蜉蝣掘阅,麻衣如雪。心之忧矣, 於我归说。

——《诗经·曹风·蜉蝣》

蜉蝣真是“朝生暮死”吗

蜉蝣是蜉蝣目昆虫的总称,古人看见这种昆虫在水面上空飞行,姿态优美,仿佛在水上漂游,便称它们为“蜉蝣”。在初夏的黃昏时分,这些体态优雅、身姿曼妙的昆虫似乎在水面上表演着炫目的集体舞。它们舞动着轻纱般的薄翅,长长的尾丝、弯弯的腹部形成了优美的曲线,让人不禁赞叹大自然的神奇。然而,黑夜的来临给这种美景画上了句号。越来越多的蜉蝣从空中掉落,水面上以及水边的小草上落满了它们的尸体。短暂的绚丽之后是生命的结束。相传,古希腊学者亚里士多德观察蜉蝣在空中飞翔时,见其顷刻坠落而死,便认为它们“仅有一天生命”,蜉蝣学名Ephemeroptera的意思就是“只有一天生命的飞虫”。

古人把蜉蝣作为“朝生暮死”的同义词。它们在一天的短暂时光里,不吃不喝,不断地在空中飞舞,直到殒灭。在《诗经》中有独立篇章描述蜉蝣,诗歌全文借助蜉蝣的美丽、蜉蝣的柔弱及蜉蝣的短命来感叹生命的脆弱、人生的短暂以及作者对自己和国家命运的忧心。而此后的文人骚客更是借用蜉蝣这种“朝生暮死”的特性来抒发自己低沉、消极、哀怨的情绪。唐张九龄在《感遇十二首》中写道:“鱼游乐深池,鸟栖欲高枝,嗟尔蜉蝣羽,薨薨亦何为。”苏轼的《前赤壁赋》中有“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”。这都是借蜉蝣感叹人的渺小和人生的短暂。

然而,事实真的如此吗?

古人只是凭着原始的观察来认识昆虫。他们观察到了舞姿灵动而生命短暂的蜉蝣,却没有注意到身姿曼妙的蜉蝣只是蜉蝣的成虫阶段,而其稚虫阶段的生命过程是很长的。蜉蝣的成虫只有几个小时到几天的寿命,最长的也超不过10天,但稚虫在水中生活的时间则有几个月,甚至几年。如此看来,蜉蝣在昆虫世界可不是什么“朝生暮死”的短命昆虫,而是相当长寿的了。要知道,一般昆虫的一生也就几个月到一年的时间,有些昆虫的寿命更短暂,一年能完成好几代,甚至好几十代。比如,科学实验中常用的实验动物果蝇,一代只需要10天的时间。看来,古人的情感终究是错付了!

虽然蜉蝣成虫的生命仅有短短的几小时,但它们过得非常充实。它们要飞向天空,交友、恋爱、结婚、生子,并且把最美好的一面展现出来,最后在生命的起点结束自己的生命。从这一点上来看,我们还是能从蜉蝣的身上获得启发:即便人生短暂,我们也要像蜉蝣一样,努力绽放出生命绚丽的光彩!

独特的变态类型

昆虫的一生要经过几个不同的阶段,这个变化过程我们称之为变态。雌雄成虫在交尾之后产卵,卵是昆虫生命的起点。之后卵孵化为幼虫,这是昆虫的第二个阶段。在幼虫期,昆虫要经过多次蜕皮,每蜕一次皮,昆虫的翅就会长大一些,终于在最后一次蜕皮之后,昆虫的翅完全长成,进入了昆虫的成虫阶段,也就是昆虫生命的最后一个阶段。在成虫阶段,昆虫的生命都比较短暂,最多也就一个多月的时间,最少的就像蜉蝣一样,只有几个小时的时间。

还有一些昆虫,在幼虫和成虫之间要经过蛹的阶段。蛹期和卵期一样,表面上看是一个静止的阶段,蛹内却发生着翻天覆地的变化:幼虫的器官会全部消亡,取而代之的是逐渐长出的成虫的器官,直到时机成熟羽化出成虫。这类昆虫的幼虫和成虫差别很大,这种变态类型为完全变态。世界上80%的昆虫种类都属于完全变态类型,比如蝶、蛾、甲虫、蚊、蝇等。不经过蛹期的昆虫,其幼虫和成虫长相相似,其变态过程被称为不完全变态,比如蝗虫、螳螂、椿象、蝉、蜻蜓等。

蜉蝣的变态类型既不属于完全变态,也不属于不完全变态,而是独辟蹊径,有着自己独特的变态类型—原变态。

原变态是一种较原始的变态类型,也是蜉蝣目昆虫独有的变态类型。蜉蝣的一生会经历卵、稚虫、亚成虫和成虫4个时期。昆虫幼虫的称谓在科学上有一定的规定:只有完全变态的昆虫的幼虫没有特殊名称,仍叫幼虫;生活在水中的其他变态类型昆虫,其幼虫被称为稚虫;陆地生活的不完全变态昆虫的幼虫被称为若虫。

蜉蝣稚虫在羽化为成虫之前,要经历一个亚成虫的时期,这是蜉蝣较之于其他有翅昆虫所不同的地方。亚成虫与成虫相似,已具与成虫几乎一样的翅,但体色暗淡,翅不透明,翅的后缘有明显的短毛,复眼没有发育完全,前足、尾铗以及尾丝等附肢也没有完全展开,性发育还没有完全成熟。亚成虫的口器还没有完全退化,而成虫完全没有口器,根本不能取食。

蜉蝣稚虫广泛存在于河流生态系统中,是各类淡水水域中最常见的类群之一。蜉蝣稚虫的外部形态与它们生活的小环境有着密切的关系,各种蜉蝣有相对严格的生境选择,活动区域范围狭窄,因而蜉蝣稚虫对生境变化和水质污染很敏感,是检测生态环境质量的理想的指示物种。蜉蝣稚虫的分布受底质状况、水温高低、水质优劣、水流速度等各种水域环境条件的影响很大。有的稚虫喜欢在含氧量较低、二氧化碳含量较高、有毒物质较多的水域中生活;有的稚虫则喜欢在含氧量较高、二氧化碳含量较低、有毒物质较少的水域中生活。蜉蝣稚虫在水下具有较长的生活期,符合对水质长期的监测要求,而且腐食及杂食的特性还使其能对水中有毒物质的扩散做出敏感反应。因此,蜉蝣稚虫的种类和数量可以作为判别水域中水质污染程度的指标之一,可以用来监测环境变化及河流重金属污染。而且,蜉蝣的分布可达海拔4500米左右,也可应用于高原湖泊的水质评价中。从20世纪50年代开始,蜉蝣稚虫在水质监测中得到了广泛应用。

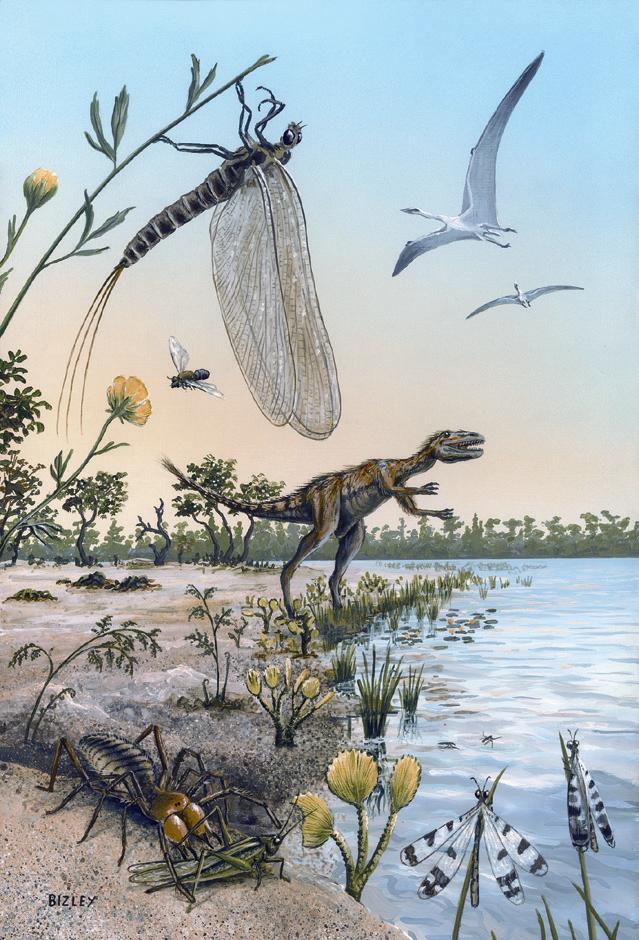

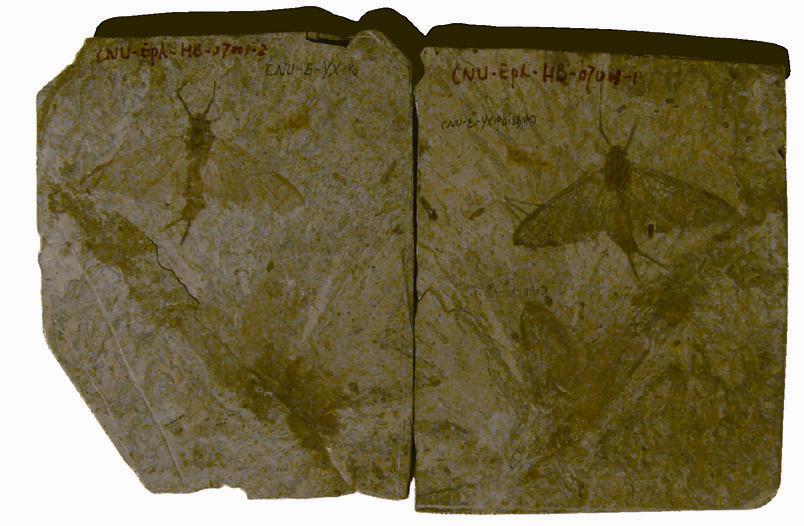

进化研究的活化石

蜉蝣最早出现在距今2.95亿~3.54亿年的石炭纪,当时生活的蜉蝣种类可能比现今的还要多,而且有些蜉蝣种类的稚虫生活在陆地。与现代蜉蝣形态相似的蜉蝣种类则出现在距今2.48亿年的二叠纪,二叠纪之后的蜉蝣,其稚虫几乎都生活在淡水环境中。

蜉蝣具有一系列原始特征和独特性状,比如原变态、翅不能折叠、翅脉比较原始、附肢多和蜕皮次数多等,是现存最古老的有翅昆虫,被称为现代科学研究的活化石、昆虫界的“鸭嘴兽”。研究蜉蝣不仅对探讨蜉蝣类群的起源和进化、生活习性以及古生态环境等方面具有重要的意义,而且对重建原始昆虫模式、探讨翅的起源与脉相的演化、飞行能力的获得、附肢的演变,甚至昆虫的起源以及昆虫纲中各类群间的关系具有非常重要的价值。

蜉蝣目昆虫是唯一拥有两个成虫期的昆虫种类。科学家对此有几种不同的观点。

一种观点认为,蜉蝣目昆虫的亚成虫期是古蜉蝣成虫期两次或多次蜕皮的证据和遗迹。它之所以能存活下来,是因为在蜉蝣目昆虫中,翅的发育完全与外生殖器的成熟是不同步的,不能在一次蜕皮过程中同时完成,而是第一步在亚成虫期翅先发育和伸展,第二步通过再次蜕皮使外生殖器发育成熟。其他的有翅昆虫,这两个方面都可以在一次蜕皮过程中完成。由于蜉蝣目的亚成虫期以及成虫期都非常短暂,蜉蝣种群羽化的时间相对比较集中,成虫期又不需要取食,因此它们被天敌捕食的可能性极小,也就是说,选择压力没有足够大到使蜉蝣与其他有翅类一样,将成虫期蜕皮次数压缩到仅仅一次,就可以获得取食、飞行、寻觅配偶、交尾、产卵的形态和能力。

另一种观点认为,昆虫的不完全变态和完全变态都源自原变态,蜉蝣的亚成虫期其实就相当于完全变态类的蛹期。

蜉蝣目昆虫的蜕皮次数相对较多,估计为10~50次,大多数种类的蜕皮次数在15~25次。有人认为,在古生代,原始古翅类(包括蜉蝣目)具有伸展的翅芽或翅,它们的发育过程独特。稚虫期的翅芽弯曲向后,而成虫期的翅向侧面伸展。在稚虫向成虫的发育过程中,翅芽逐渐地向侧方伸展,这需要多次蜕皮过程。在选择压力下,蜕皮次数逐渐减少,而翅的上述转变仍然是必需的,因此就出现了变态過程,即在一次蜕皮过程中完成以前多次蜕皮所完成的翅伸展过程。而蜉蝣则部分保留了多次蜕皮的特征。还有人认为,有翅类源自无翅类衣鱼目,而衣鱼即属于无变态类,但在发育过程中需要多次蜕皮。蜉蝣稚虫蜕皮次数之多以及亚成虫期的存在,说明这是从无翅昆虫演化为有翅昆虫保留下来的原始特征。

由于无翅昆虫比有翅昆虫出现的早,而无翅昆虫的腹部有3根长尾丝,但在现代有翅昆虫中,唯独蜉蝣还保持着2、3根这样的尾丝,这说明蜉蝣是无翅昆虫向有翅昆虫进化的过渡类型,因此可以通过对蜉蝣的研究来推测昆虫从无翅到有翅的进化过程。成虫和亚成虫仍保持着2、3根长尾丝,这在昆虫演化进程中有着特殊的含义。长而分节的尾丝能够保留下来,使它们在空中飞行和交尾时能够保持一定的平衡作用,这与蜉蝣目独特的生活习性,如成虫不进食的时候食道内便贮满空气、身体比重较小、有独特的交尾行为、雄成虫前足较长等情况有关。

蜉蝣与仿生学

仿生学是一门既古老又年轻的学科,对人类的生活和社会的进步具有非常重要的作用。科学家通过对生物体的结构与功能的关系研究,然后进行模仿与复制,创造出人类需要的先进技术。昆虫仿生的例子不胜枚举,比如根据蜻蜓的翅痣原理发明的飞机防颤装置,根据苍蝇的复眼结构发明的蝇眼照相机,根据蜂巢的结构发明的坚固省料的六棱形结构材料等。

近年来,蜉蝣稚虫的复眼表面结构也在仿生学上得到了应用,已有人据此发明了一种亲水防雾表面阵列结构。亲水防雾的原理是:当材料表面与水的接触角趋近于0°时,雾滴会在材料表面迅速铺展,形成一层薄薄的水膜,而不是凝结成为水珠,这样就可以减少光的散射,保持材料表面的透过率,并使水膜能够快速地蒸发。

通过扫描电子显微镜观察,蜉蝣稚虫复眼表面上分布着尺寸均匀、有序排列的扁平状椭球阵列,在扁平状椭球之间有类似三角状的间隙以及宽度为1微米的通道。这些尺寸均匀、有序排列的扁平状椭球阵列构成了蜉蝣稚虫复眼表面的亲水结构,而类似三角状的间隙能够源源不断地捕捉扁平状椭球表面的雾滴,并能使这些聚集的雾滴快速地漫延在扁平状椭球之间互相交错的通道中,形成一层薄薄的水膜,从而使复眼表面始终达到亲水的效果,又不会结成水滴。同时,这层水膜能够快速蒸发。由于扁平状椭球阵列增大了雾滴的表面积,进而达到防雾的目的。在物体表面上加工与蜉蝣稚虫复眼结构三维特征一致或近似的阵列结构,可以达到亲水防雾的效果,为材料表面润湿性的研究提供了新思路,并能应用到更多相关的领域,比如超亲水、自清洁、抗反射、机械润滑、微流体等。