从票拟透视明代阁权大小

任苗苗

摘 要:文章从内阁的主要事务—票拟入手,根据历史记载,纵观明代内阁权力的发展演变,以内阁的权位变化为线索,从一个侧面展现内阁权力,给内阁一个客观的定位。

关键词:明代;内阁;票拟

在明代中期以后,许多官员和百姓把当时的内阁看作历代的丞相。自黄宗羲以后,这种观点更是成为史学界的普遍观点。明代的内阁是否可以与前朝的三公、宰辅相提并论呢?本文将从内阁的主要事务—票拟入手,以内阁的权位变化为线索,从一个侧面展现内阁权力。

1 阁制初置

《明史·职官制》记载:“自洪武十三年罢丞相不设,折中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰之。而殿阁大学士只备顾问。帝自操威柄,学士鲜所参决。……当是时,以翰林、春坊详看诸司奏启,兼司平驳。大学士特侍左右,备顾问而已。”

1380年,早已对中书省深感不满的明太祖朱元璋趁时任丞相胡惟庸谋叛案发之机,下令从此废除中书省,不设丞相,并提高六部地位,使六部分理朝政,各部尚书直接对皇帝负责,六部分任,而无总揽之权,一切政务由皇帝亲裁。

阁制的发展形成历时有明一代,史学界争议颇多,又非本文所论,在此不做细叙。

2 阁权

洪武三年(1370),朱元璋赐给宋濂的“翰林学士诰”中说:“翰林之职,掌制作而备顾问,必择能有文学居焉。起居注宋濂生于金华文献之邦,正学渊源有自来矣。……朕甚嘉之,是用升擢,俾司代言,知制诰,兼修国史。”

可见,翰林学士在洪武年间就有了“代言”之责。对于入直阁臣的权限,《明史·职官制》中有明确说明:“掌献替可否,奉陈规诲,点校题奏,票拟、批答以平允庶政。”

在阁臣的这些权力中,票拟为其核心。正如万历三十九年(1611)叶向高在“明职掌”条议时所说:“我朝革中书省,散其权于六部。阁臣供票拟之役耳。”

所谓票拟,也称票旨、条旨、票本、拟票、调旨、拟旨,即阁臣对各府部院等衙门及臣僚呈送给皇帝的章奏参以有关条文规定和典章律例,代拟处理意见,以备皇帝裁决时参考。叶凤毛的《内阁小识》记载:“凡京奏,禁中称文书,必发内阁票拟。阁票用本纸、小帖、墨字,内照票拟,或皇上御笔,或宦官代书,具即在文书上面用朱字。阁票如有未合上意,上加笔削或发下改票,阁臣随即封上,间有执正强争,也多曲听。”

除票拟外,内阁的职权还有很多:同知经筵事;东宫出阁讲学;内阁官提调讲读;上徽号、议劝进笺、登极表并一应奉旨应制文字的撰写;修实录、史志诸书充总裁官;奏请修《玉牒》,拟奏宗室请名、请封、请旨点用;撰拟朝廷祭告祝文及谕祭文,撰拟亲王、文武大臣赐谥及文武官诰敕,各衙门公差官员敕书;掌管制敕、诰敕的一应文书;充皇帝巡幸、郊祭、巡狩或亲征扈从;充会试殿试考官、读卷官;撰拟进士题名碑文;考选庶吉士;奉转诏书;赞东宫、亲王冠礼;与诸衙门会议大政事、大典礼;会审稽考童子课业、监生课业。共计35项之多,可谓事无巨细。

3 票拟与阁权伸缩—内阁·皇权·六部·内臣

从洪武年间开始设立大学士之位到明王朝灭亡,大学士本身的品级一直都不高,一般是五品左右。而票拟本身也是有事职无事权,仅仅是为皇帝代言而已。但由于一应奏章均要先经过阁臣批阅处理,而后才交由皇帝批示,加之阁臣往往身兼他职,内阁的票拟权逐渐转化为实权。阁臣兼职品级的高低、皇帝能力的大小和皇帝读阁臣的信任程度等不定因素的影响,使阁臣的权力有了很大的收缩空间。

《明史·职官制》记:“内阁固翰林职也。嘉隆以前,文移关白,犹称翰林院,以后则竟称内阁矣。”又载朱元璋时规定翰林官员“赞读考驳诸司奏启”。

《明史·胡俨传》里记载永乐二年(1404)九月二十九日,“俨在阁,承顾问,尝不欲先人,然少戆”,帝以之为祭酒,“遂不预机务”。

《皇明宝训》卷三有载永乐二年(1404)十二月二十七,朱棣在奉天殿赐六部尚书、侍郎等主要官员金织文绮衣各一套。赐解缙、黄淮、杨士奇、金幼孜、胡广、杨荣六人“衣与尚书同”,并解释:“朕于卿等非偏厚。代言之司,机密所寓!况卿等六人旦夕在朕左右,勤劳助益,不在尚书下。故于赐赉必求称其事功,何拘品级!”这与《明史·成祖本纪中》所载建文四年(1402)“八月壬子侍读解缙、编修黄淮入直文渊阁。寻命侍读胡广,修撰杨荣,编修杨士奇,检讨金幼孜、胡俨同入直,并预机务”相吻合。

这些记载可见文渊阁(内阁)的阁臣在永乐初的主要职责就是“代言之司,机务所预”。这些阁臣因票拟需要必然地参与了机务,并因此以五品官阶获得了与尚书(正二品)同等的赐赉。

但是我们应该清楚的是,阁臣只是代皇帝草拟诰敕文件,充当皇帝的“秘书”,没有任何裁决政务的权力。而此时的阁臣虽然得到了与正二品的尚书同样的赐赉,但他们的权责远不及任何一个府部院的官员。六部官员虽不能直接干预皇帝的决策,但他们分掌着各种事务的实际执行,操作着各项事务的进展和方向。

永乐二十二年(1424)七月,成祖朱棣病逝,太子朱高炽即位,即为仁宗。仁宗在位仅仅八个多月,但正是他给了内阁更宽松的权力伸缩空间。永乐二十二年八月十七日,仁宗重设三公三孤,与此同时,释放右春坊大学士黄淮,升黄淮为通政使(正三品)兼武英殿大学士,提升东宫旧臣文渊阁大学士杨荣兼太常寺卿(正三品),文渊阁大学士金幼孜为户部右侍郎(正三品),仍兼前秩,左春坊大學士杨士奇为礼部左侍郎(正三品)兼文华殿大学士。仁宗还特别明令:“荣、幼孜、士奇、淮,俱掌内制,不预所升职务。”仁宗原意只想提高阁臣的地位,希望阁臣仍然只做皇帝的侍从之臣,典制诰,为皇帝代言,可预机务,不愿他们与实际权力有什么瓜葛。但手操票拟之权,又有六部官衔,内阁的权限已很难囿于“代言”,阁臣与权责之间的鸿沟已经变成了一条虚线。这个细微的距离连仁宗自己都把握不住。

1424年十月十六日,朱高炽为纠正法司“所拟大逆不道,往往出于罗织”的积弊,“命三司(刑部、都察院、大理寺)今后审决重囚,必令三学士(杨士奇、金幼孜、杨荣)同审”。他还面谕三学士:“有冤抑者虽细故必以闻。”在此前,九月二十五日,朱高炽已升杨士奇为少保(从一品),杨荣为太子少傅(正二品)见谨身殿大学士,金幼孜为太子太保(从一品),而六部尚书中除少傅兼吏部尚书蹇义为从一品外均为正二品。九月二十六日,朱高炽还特赐杨士奇、金幼孜、杨荣、蹇义四人“绳愆纠缪”的银质图章各一颗,并嘱咐:“凡政事有缺,或群臣言而朕未从;或卿等之言,朕有未从,悉用此印密疏以闻!毋殚于再三言之。”

三司会审时,握有票拟之事,又有皇帝特命“绳愆纠缪”之责,而且还有从一品、正二品头衔的几位阁臣陪坐一旁,三司怎能无视其存在,怎能不随时征询阁臣的意见?而阁臣又如何做到“不预所升职务”?可想三司即使敢忤逆阁臣的意思,票拟一关也是难过。半推半就之间,内阁权力就渗入了三司。

永乐二十二年仁宗即位,“(杨荣)进太常寺卿,余官如故。寻进太子少傅、谨身殿大学士。既而有言荣当大行时,所行丧礼及处分军事状。帝赐敕褒劳,赉予甚厚,进工部尚书,食三禄(太子少傅、谨身殿大学士、工部尚书三种俸禄)”。

洪熙元年(1425)正月初五,仁宗“升通政使兼武英殿大学士黄淮为少保户部尚书,家少傅兼华盖殿大学士杨士奇兵部尚书,太子太保武英殿大学士金幼孜礼部尚书。俱三俸并支,仍掌内制”。朱高炽的四位大学士分别有了三孤、太子三师的荣衔,还分别兼有户、礼、兵、工四部尚书的职衔。虽说诏谕中说明“仍掌内制”,但是这些象征性的职衔在还不成熟的官僚体制和官僚意识中,是很容易转向实际的权责的。

从仁宗以后,閣臣(大学士)几乎都在各部兼有官衔,并享有三孤或太子三师的荣誉(除之前的解缙外,只有张益、岳正两人没有这些头衔)。从英宗开始,皇帝多为幼冲即位,而且多为荒唐无能之辈,在这种情况下,内阁与外廷各府部院、内朝宦官争斗不止,其权力伸缩空间更为宽大。

宣德四年(1429)十月初七,朱瞻基到文渊阁,与杨士奇等讲读儒家经典,咨询时政,并赐诗给杨士奇。诗云:

秘阁宏开当巽隅,充栋之积皆图书。仙家蓬山此其处,上与东壁星相符。罢朝闲暇一临视,衣冠左右环文儒。琼琚锵锵清响振,宝鼎馥馥香烟敷。维时日上扶桑初,始看瞳目龙绚绮疏。忽已灿烂明金铺,从容燕坐披典读。大经大法古所训,讲论启沃良足娱。朝廷治化重文教,旦暮切磋安可无。诸儒志绩汉仲舒,岂直文采凌相如。玉醴满赐黄金壶,勖哉及时相励翼。辅德当与夔龙俱,庶几致治希唐虞。

从皇帝的这首诗中我们可以看到,此时的内阁还不是什么执行政务的权力机构,其职责仅限于用大经大法启沃天子,与天子切磋治国之道,进行辅德而已。

宣德初入阁的陈山曾因“干谒诸司”而出阁(详参《殿阁词林记》卷一《陈山传》),可见此时的阁臣不但无实际权力,就连干涉诸司事务都是不允许的。

景泰二年九月,陈循上朝仪奏章,章中奏曰:“内阁系掌制诰机密重要衙门。近侍之职,莫先于此。”景帝于是下诏:“今后常朝,内阁学士与锦衣官,东西对立如永乐时;如直经筵日,官序与尚书、都御史上。午朝(时),翰林先奏事。”于此内阁还专设了直属的办事机构:诰敕、制敕两房。

成化二十三年(1487)十月,太子太保礼部尚书丘兼文渊阁大学士,入内阁预机务。次年而二月,孝宗定议丘位居吏部尚书王恕之上。这是内阁阁臣班列六部之上的开始,也表明从这时起,内阁地位在形式上已经超越了六部。

正德六年(1511)十二月十七日,武宗敕礼部尚书费宏兼文渊阁大学士,入阁办事。费宏上疏辞位:“内阁之政,政本所在,非徒专典于训辞,周许参与机务。处禁掖邃严之地,为股肱辅导之臣,比之他官,最为华要。”

费宏的奏章中表明了此时内阁较之前的地位变化:“论思之地”已然成了“政本所在”;“职司代言”也变为了“股肱辅导之臣”,“比之他官,最为华要”。似乎内阁的职责已超出六部。

《明史》记载:“世宗时,三殿成,该华盖为中极,谨身为建极,阁衔因之。嘉靖以后,朝位班次,俱列六部之上。”嘉靖朝内阁甚至还一度拥有了专进退任免官吏的权力。

内阁的地位步步高升,但是这并不意味着内阁权力的放大。比如“专进退”权力的取得并非取自阁权,仍然是源于吏部,只是在嘉靖十一年(1532)七月二十三日,吏部尚书王琼病故,帝命王琼病重时暂署其印的大学士方献夫掌吏部事。这样才出现了自己上奏折、自己票拟的外廷绝对权力(而在内廷中阁臣还是要受到皇权以及中贵人的制约)。另外,此时的内阁首辅张孚敬遇事专断,票拟之事一人独占,其他阁臣只能唯命是从。但是这种范围内的绝对权力也是皇权所不能容忍的。嘉靖十四年(1535),世宗就寻机迫使张孚敬“因病致仕归”。同时,内阁权力扩张使六部权力在明中叶以后大不如前,六部官员对内阁深感不满,也在寻机与内阁为难。万历四十年(1612)十月丁丑:“叶向高言:‘昔潞王以万历十七年三月十九日之国,先十六年七月间命择日措办;皇上前谕明春福王之国,臣谨令礼部择,不报。’”此事固然与“争国本”有关,礼部明知这是圣上旨意,却与内阁为难,不能说这里面没有对内阁的成见在其中。

从另一个角度看,内阁地位的提高基础是对票拟的理解、重视程度的变化。终明一朝,票拟都是一种上行文书,各府部院对票拟之事是没有丁点的知晓权的,但票拟本身对各府部院也是毫无权威可言。而上行的票本也不一定会被皇帝采纳,也就是说,票拟制度在权力运作机制中还是完全受到皇权的牵制的。一旦票拟内容不符合皇帝的意思就会受到皇帝的限制或者被迫就范—因为皇帝拥有“留中”和“改票”的权力:所谓留中就是奏章不下发,不做处理;所谓改票就是对票拟内容加以删改或径直另做内批,发出“中旨”。

“留中”“改票”之事在明代史籍中比比皆是。《国榷》中记载明世宗时:“人尝谓辅臣拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省览窜定,有不留数字者。虽全当帝心,也必、更易数字,以示明断。有不符意,则驳使再拟。再不符意,则谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。”又如神宗时:“帝久倦勤,方从哲独柄国。碌碌充位,中外章奏悉留中。”就连有明一代君臣关系处理的最好的孝宗在这方面也不例外,他在召见吏部尚书屠时因其“惭赧,久不能对”而决定“朕将自定之”。而且“自是召见大臣鲜矣。凡遇大事,上径自裁之”。嘉靖朝素有“阁臣用事”之称,但《嘉靖实录》中也有这样的文载:“近来批答未必尽由内阁票拟。臣下有所匡救,例曰:已有旨了;有论所建,例曰:该衙门知道了。成命一下,百挽不回。”

面对皇权的独裁性,内阁只能任由皇帝独揽政事,而不能像前代的宰相那样对皇权加以限制。虽然夏言、严嵩、张居正先后因皇帝幼冲即位兼荒唐至极,凭借手中的票拟之权取得了“权相”之实,但他们的权力还是要笼罩在皇权威慑之下才能得以施行,而且终因触犯皇权不得善终。

阁权的发挥受到皇权的步步拦截,而随着内阁地位的上升,六部权力也向内阁中渗透。弘治八年(1495)二月丘去世后,孝宗令吏部会通六部、通政司、都察院、大理寺和科道官推选行止端方、学术纯正者备他选择新阁臣,由此起内阁阁臣往往都是各部院廷推出来的(也有由皇帝特简的)。廷选者与被廷选者之间形成了一种类似门生的潜关系,在这种潜关系下,部院官员获得了干预阁事的可能。如果说这种可能在正统的明朝还只是一股潜流或推测,那么随着形势的变化,这种可能在南明小朝廷中就完全浮于水面了—内阁纯粹成了门户之争的附庸。嘉靖六年杨一清入阁,于五月二十二日上疏要求皇上经常召见阁臣,同时提道:“部院台谏论例,亦每赐宣见,亲加质问,听其尽言。”接任杨一清职的首辅张璁(张孚敬)于八年十月九日上奏:“内阁设官,止备顾问,后以代言拟旨,遂招权纳贿。从来内阁之臣,鲜有能善终者。盖密忽之地,易生嫌疑,代言之责,易招议论,甚非君臣相保之道也。伏乞体念祖宗之制,宜有所處,或下廷臣集议,以建国家长策,全君臣始终。”可见阁臣票拟权力的深化受到了府部的嫌疑和议论,作为首辅不得不考虑府部的意见,建议皇帝“下廷臣集议”以减轻阁臣,特别是首辅所承受的压力。在明后期内阁有时也可以对外廷发文(当然是在皇权允许下才能进行),但是根据《大明会典》和《神宗实录》的记载,明代规定内阁“凡有文移行各衙门,皆用(翰林)院印”。很明显,内阁对外知识挂在翰林院名下的一个附属组织,而没有独立的权力象征—大印。

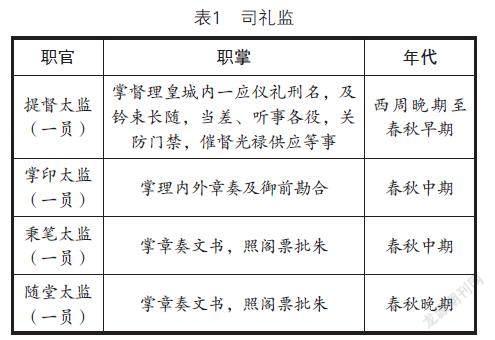

阁权的发挥除受到皇权、各府部院的牵制外,还要受到内臣的制约,特别是司礼监的羁绊(表1)。

成化二十三年(1487)十一月二十四日,监察御史陈孜上疏,在“慎政务”里说:“我朝祖宗既设司礼监掌行,又命内阁大学士共理,内外相维,可否相济。近来政务之决,间有大学士不与闻者。今后政务,不分大小,俱下司礼监及内阁公同商榷,取自圣裁。其有极重大者,乞敕多官计议,奏请区处。”此奏中内阁成了司礼监的商议对象,成了司礼监的配合者,此奏同时也摆明了内阁与司礼监的权力都是完全附属于皇权的。两者哪个占上风,那要取决于皇帝的喜恶,但无论如何双方都是以皇权为平衡点,处于相互牵制状态的。

刘瑾、魏忠贤之所以“站皇帝”“九千岁”,就是因为他们窃取了皇权中的批红权。这一时期内阁的票拟可谓毫无价值,天启朝的内阁大学士甚至被誉为“魏家阁老”,真是悲哀至极!

就是在内阁权力极盛之时,内臣的权力也是十分显赫的。“至世宗中叶,夏言、严嵩迭用事,遂赫然为真宰相,压制六卿矣。然内阁之拟票,不得不决于内监之批红,而相权转归于寺人。于是朝廷之纪纲,贤士丈夫之进退,悉颠倒于其手。伴食者承意指之不暇,间有贤辅,卒蒿目而不能救。”宦官甚至能够左右内阁首辅的人选。像高拱就是依靠宦官攻掉徐阶而掌控内阁权力的;而徐阶当选首辅也是得力于宦官;高拱的后任一代名“相”张居正从起步到致仕均是借着司礼监的冯保做内应,才得以成其事。特别是万历五年(1577)九月,张居正的父亲去世,引发了一场夺情之议,张居正凭借冯保的内助才得以继续首辅于内阁。

有明一代,皇帝、内阁、各府部院、司礼监的权力枝缠蔓绕、百转千回,内阁凭借手中的票拟权力根本无法像前朝的丞相那样从实质上干预政权,只能在峰回路转中寻找那一线柳暗花明的机会,最大限度地担当起权力平衡的作用。

神宗时的内阁首辅叶向高的几份奏折对明代内阁处境的总结可谓全面:

“我朝革中书省,散其权于六部。阁臣供票拟之役耳。凡百政事,非下部必不可行,不能行。即其大者如吏部之升除,兵部之兵马,法司之问断,阁臣得而参之否!?”“臣等拟旨,故事:不过曰某部知道;其急者则曰该部看了来说;其最急者则曰该部上紧履行。如是而不行,则臣等之说穷,而每当票拟,亦自知其虚文而厌苦之矣。”

万历四十年(1613)十一月初五:“我朝阁臣,只备论思、顾问之职,原非丞相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。臣备员六年。百凡皆奉皇断,分毫不敢欺负;部务尽听主者,分毫不敢与闻。惟是有不行,则一切尽以罪臣。”

万历四十一年八月初五:“臣常念祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任之权力与前代之宰相绝不相同。夫以无权之官,而欲强作有权之事,则势固必败;以有权之事,而必责于无权之官,其望更难酬,此从来阁臣之所一无完名也。抑止所居之地使之然哉!”

总而言之,明朝的内阁及其所操的票拟之权是处在绝对皇权控制之下,与外廷各府部院监察司相互掣肘,与内廷宦官相互争斗的权力平衡的一个分力,阁臣以“无权之官,强作有权之事”。其势难矣!

可见,明代的内阁根本无法与历代的三公、宰辅比拟,所谓明代内阁无丞相之名而有丞相之实的说法实在难以成立。

参考文献

[1]王其榘.明代内阁制度史[M].北京:中华书局,1989.

[2]李渡.明代皇权政治研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[3]陈茂同.中国历代职官沿革史[M].天津:百花文艺出版社,2005.

[4]娄曾泉,颜章炮.明朝史话[M].北京:北京出版社,1984.

[5]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[6]龙文彬.明会要[M].北京:中华书局,1956.

[7]张信德.明朝典章制度[M].长春:吉林文史出版社,2003.

[8]黄本骥.历代职官表[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[9]钱穆.中国历代政治得失[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[10]韦庆远,王德宝.中国政治制度史[M].北京:中国人民大学出版社,1992.

[11]关文发,颜广发.明代政治制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[12]谈迁.国榷[M].张宗祥,校点.上海:上海古籍出版社,1958.

[13]张瀚.元明史料笔记丛刊[M].盛冬铃,点校.北京:中华书局,1997.

[14]祝总斌.试论我国封建君主专制权力发展的总趋势—附论古代的人治与法治[J].北京大学学报,1988(2):[页码不详].

[15]吴晗.论所谓“中国式”的代议制度[M]//吴晗.吴晗史学论著选集.北京:人民出版社,1986:596-603.

[16]阿族小谱.论明朝内阁首辅制度的先进性[EB/OL].(2017-06-01)[2021-10-10].https://www.zupu.cn/lishi/20170602/48942.html.