人工智能对我国就业的影响及其风险的防范

程海龙

摘 要:人工智能作为新一代的通用技术极大解放了生产力,提高了生产部门的生产效率。但是人工智能的发展也产生了难以回避的负面效应,其中,人工智能对就业的影响受到社会各界的强烈关注。对比以往几次技术革命,人工智能对失业的影响层次更多、替代范围更广、替代速度更快。鉴于我国的经济现状,就业人群数量庞大,就业人群的教育水平相对较低等因素使得人工智能对我国就业的冲击更为严峻。若对此风险疏于防范和应对,人工智能就可能会对我国的经济生活带来不可估量的损失。

关键词:人工智能;失业风险;机器换人;人机融合

中图分类号:F241.4 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2021)02-0067-06

引言

自从人工智能这一名词在1956年被麦卡锡、明斯基等美国科学家首次提出以来,人工智能已引起了世界范围的广泛关注。学者们根据各自的研究领域和研究方向的不同对人工智能提出了不同的理解和界定。人工智能之父约翰·麦卡锡认为,人工智能就是能制造智能的机器,通过特定设置的程序,人工智能可以模仿人类的思考和行为,从而使计算机可以实现智能化等。国内的一些学者认为,人工智能是最新的科技革命的产物,是人工智能与先进技术相结合而产生的。刘海滨[1]认为人工智能是通过研究、开发并用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。杨伟国[2]认为,人工智能在相应的工具和环境下,通过模仿人类的认知、思维或者行动可以执行设定的任务。

其实,对人工智能技术的研究源于20世纪四五十年代。迄今为止,人工智能技术研究经历了三次浪潮和两次寒冬。人工智能的第三次浪潮产生于21世纪初期,并延续至今。2016年,谷歌旗下的DeepMind公司开发的AlphaGo战胜了人类顶尖围棋选手,人工智能再次引起了世界舆论的广泛关注。2017年,由于人工智能算法的突破性发展、芯片技术的突飞猛进以及语音识别、图像识别、无人驾驶机器人等全面爆发,2017年被称为“人工智能商业化应用元年”。随后,2017年中、美等国相继发布人工智能发展战略规划,以期能在本次人工智能浪潮中获得竞争优势和主动地位。

一、人工智能对劳动岗位的替代

人工智能作为一种先进的通用技术,对经济社会产生了巨大的正面影响[3]。人工智能通过提高生产效率而促进经济增长的观点已经得到国内外学术界和产业界的一致认可。国内外众多经济学家利用各种理论和模型进行了大量的推演。同时,大量的经济数据也对这一结论进行了实证。

和以往其他先进技术对经济社会的影响一样,人工智能在提高生产效率、促进经济增长的同时也给经济社会带来了负面影响。人工智能对经济社会的负面影响表现在多个方面,许多学者从伦理道德、法律、产业结构、职业更迭等方面分别进行了阐述,其中,人工智能对就业岗位的替代是大部分学者和决策者最为关心的话题。

自从18世纪60年代的英国工业革命爆发以来,人类社会已经经历了三次技术革命,每一次技术革命都推动了自动化的进一步发展,自动化在提高生产效率的同时对就业的替代一次比一次深入。从以往技术革命的经验来看,自动化在消灭了部分大量就业岗位的同时也会创造更多新的岗位,使就业总量保持增长,实现了经济增长与就业增加的双赢[4]。然而,不可否認的是,在自动化过程中,也存在一定的副作用,这些副作用注定要由被机器替代的社会群体去承担,由此引发各种社会及政治事件,如著名的“卢德运动(Luddite Movement)”,这些事件在特定时期对特定国家的社会稳定带来冲击。当前,以人工智能为代表的技术革命对经济社会的影响可以看做是人类自动化进程的再一次延续。然而,以往的技术革命主要是对人类体力的替代,而人工智能不但替代体力劳动,而且更多是对人类脑力的替代,它的替代范围和替代深度比以往要大很多。

关于技术对劳动就业的替代,“就业总量影响中性”的主张在学术界占据主流。对德国的相关数据进行分析后,Dauth等[5](2017)发现,在德国制造业中,每增加1台工业机器人就会使2个就业岗位消失,同时新增就业岗位会在服务业产生。Autor和Salomon[6](2017)从替代效应和溢出效应两个方面进行分析,发现在许多行业劳动力的占比随着技术的进步持续下滑,但就业总量依然持续增长,只不过就业群体在不同的行业和产业进行了交换和流动。据此他们认为,就业总量会在一段时间之内保持大体稳定,在中短期内人类作为劳动者被机器完全替代的极端情形不会出现。

尽管许多学者认为“影响中性”,但是仍然有部分学者对人工智能对就业岗位的替代忧心忡忡。甚至一些学者持有相对悲观的观点,对这种“影响中性”理论能否持续成立产生怀疑。虽然Autor和Salomon[7](2018)的研究支持了现阶段“影响中性”,但对于人工智能的应用即将带来怎样的后果,Autor本人也是存有疑虑的。毕竟,以往被机器人替代的岗位可以通过办公室岗位的增加来弥补,或者通过服务业的岗位增加进行抵消。然而,人工智能已经开始对办公室的工作进行替代了[8]。事实上,在以往的技术革命之中,自动化大多数时候都表现为机器对人类体力的替代。然而,人工智能出现后,机器学习通过对人类数据的分析和深度学习已经掌握了很多人类的技能,完成了很多以往只有人类才能完成的工作,可以很大程度上实现对人类智力和体力的替代。人工智能可能不是自动化进程的简单延续,而很可能是人类技术进步的顶峰[9]。Furman和Seasman[10](2018)援引了特斯拉创始人埃隆·马斯克的著名论断——人工智能是人类生存的最大威胁——作为警示,表达了对人类作为劳动者命运的担忧。Marx[11](1867)指出,在资本主义制度下,“所有提高劳动社会生产力的方法都是以牺牲个体工人利益为代价付诸实施的”。经济学家Keynes也担心技术进步将导致社会普遍失业。Osborne和Frey[12](2017)使用概率分类模型,将美国365种职业按被替代的风险,分为低、中、高三类,发现美国47%的就业岗位属于高风险类别,即将或许被人工智能技术所代替。

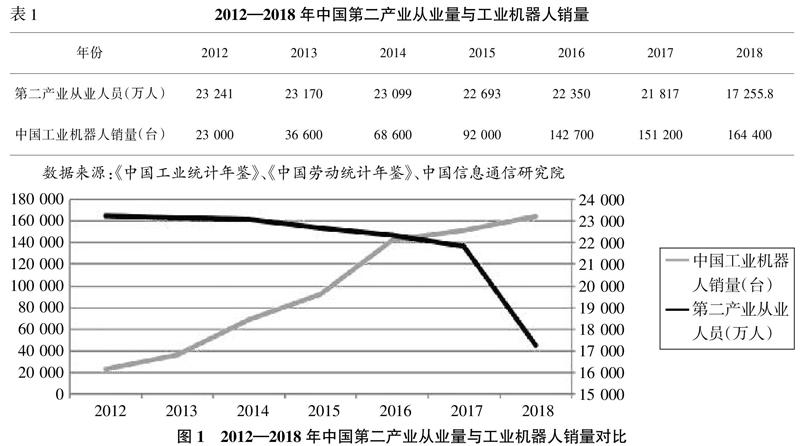

与学术界的研究相对应,相关经济数据也显示出无论是在制造业还是在服务业人工智能已经开始大量代替人类劳动岗位。人工智能在制造业的主要表现形式为工业机器人,通过研究工业机器人对制造业工人的替代现象,同样验证了这一事实。

在表1和图1中,我国第二产业从业人员从2012年的2.324 1万人下降到2018年的1.725 6万人,而同时第二产业中的工业机器人的销量由2.3万台增加到16.44万台。第二产业从业人员的减少可能受到多种因素的影响,和工业机器人的增长没有直接的线性关系,但是这并不能否认两者之间存在很大程度上的替代关系。根据有关学者的研究,工业机器人对制造业从业人员的替代是存在的。

表2中,我国机器人使用规模中,电子电器行业、汽车制造行业、金属加工行业、塑料及化工用品行业、食品加工行业占据前五位。2016—2017年,这五大行业的机器人销售量分别增加了62.6%、61.1%、116.2%、6%、12.8%。由于近年来我国人力成本的增加,工业机器人的安装量会大幅度提升;同时,人工智能对机器人的智能化改造也在稳步推进当中,机器人所能代替的工作岗位愈来愈多。

目前,我国的经济发展正在由“人口红利”向“机器人红利”转变,尤其在制造业领域“机器换人”已经成为基本趋势。据公开信息,浙江省于2012年在全国率先实施“机器换人”战略,短短三年间,大范围使用机器人替代低端用工接近200万人。山东省申通快递配备的320台智能分拣机器人使同等工作量所需人工由150人降为30人,削减用工量达80%之多。“机器换人”的热潮席卷长三角、珠三角、京津冀等产业聚集区,并开始向全国蔓延。无人驾驶、无人工厂、无人超市、无人快递等技术应用也在加快市场推广,这些应用不仅涉及传统制造业,而且对服务业中的餐饮零售、快递服务等行业也产生一定的冲击,人工智能对就业的替代效应愈发凸显。我国工信部预测,2015—2020年,全国将新增大约55万台工业机器人。这55万台工业机器人可能替代大约181万个就业岗位,其中,制造业将被替代约45万个岗位,其他行业将被替代136万个岗位。

与以往的技术革命替代就业岗位不同,人工智能对就业岗位的替代具有以下独特性。

1.岗位替代层次多样化

人工智能对工作岗位的替代表现在两个方面,一是大量的容易被程序化和数字化的工作以及具有危险性的工作岗位将被替代,此类工作岗位一般分布于传统的煤炭、纺织、消防、救灾等行业;二是通过人机协同对传统岗位的工作模式进行重新编组,形成新的工作岗位。人类负责认知性、创造性、灵活性的工作,机器人负责体力性、程序性、重复性的工作。因人工智能具有了部分人类的智能,人工智能不但对劳动密集型的岗位进行了大量的替代,而且开始替代以往的高端岗位;受到人工智能冲击的不单是技术密集型的流水线上的工人,大量的文职岗、技术岗、管理岗也岌岌可危。过去的工业革命,劳动者被先进技术替代后从第一产业流向第二产业然后再流向第三产业[13],而人工智能几乎同时对一、二、三产业的部分工作岗位进行了替代,尤其是可以被程序化的工作岗位。Osborne 和Frey通过数据体系分析了365个职业在未来的“被淘汰概率”。从表3中可以看出,被替代的岗位有低端岗位也有高端岗位,有蓝领阶层也有管理层,岗位更是遍布一二三产业。

2.岗位替代数量庞大且替代速度快

人工智能对我国就业现状的影响巨大,例如,人工智能就将影响我国3 000万货车从业者和2亿以上农村劳动力。自动驾驶技术是人工智能主要的应用之一,国内的科技巨头阿里巴巴、腾讯、华为纷纷推出各自的无人驾驶技术,无人驾驶技术在竞争中已接近实际应用,届时我国的260万出租车司机都将面临失业风险。自动驾驶即将夺走的不仅仅是出租车司机的饭碗,卡车的从业者也面临被替代的危险。戴姆勒汽车集团从2015年已经开始了自动驾驶卡车的上路测试,从研发进度来看,自动驾驶卡车的量产日益临近。据报道,美国有350万卡车司机,算上技术支持员工,载货卡车的相关从业者达到了870万人。而在中国,这个数字大约为3 000万人,也就是说每45个中国人里就有一个在此行业。如若自动卡车技术成熟后投入市场,届时数千万货车从业者应当去做些什么呢?历史上,技术进步往往需要相当长一段时期逐步将劳动力从旧的岗位上释放出来。例如,在19世纪后期,蒸汽海轮完全取代大帆船大概用了三四十年,帆船水手们可以有足够的时间获得新技能,转移到新的就业岗位。而人工智能却很有可能在“摩尔定律”的推动下,短时间取代数量巨大的劳动岗位,对经济社会产生前所未有的冲击。

3.岗位转化难度大

被技术进步替代的劳动力需要学习新技能才能重新就业。前几次工业革命中被替代的劳动力学习新技能的过程相对来说不是太难,如帆船水手改做蒸汽海轮的水手。那时技术进步冲击下的人们具有足够的适应时间。然而人工智能对重复性劳动的低端岗位的替代速度是极其迅速的。2016年10月,作为苹果公司主要代工的富士康在中国内地工厂部署了4万台机器人用以取代流水线工人。这些被取代的流水线工人都是受教育程度較低的劳动者。人工智能难以替代的高端岗位存在很高的准入门槛,没有一定的学历、技能或实践经验难以上岗;人工智能创造出来的新就业岗位也以接受高等教育为前提。这就意味着,被人工智能代替的大量劳动力短期内不容易进入高端就业岗位。让被替代的流水线工人转行去做人工智能工程师,其难度可想而知,至少在短期内是不可能的。即使这些流水线工人愿意通过刻苦学习来获得新技能也会面临着巨大的教育成本压力。

二、我国劳动力就业现状

人工智能对世界各国的就业现状都带来了难以回避的冲击和挑战。我国作为世界上人口最多的发展中国家,人工智能对我国就业市场的影响不可忽视。而且,我国正处于经济发展的转型期,经济结构自身的调整会产生大量工作岗位的升级换代,而人工智能的深层次应用更加深了这一进程中的替代规模。下面从教育水平、劳动者年龄分布、劳动者规模三个方面对我国的就业人口现状进行分析,以便更好认识人工智能所带来的挑战。

以往的研究表明,人工智能对工作岗位的替代主要集中于低端的程序化工作,而对高端的非程序化的工作岗位影响不大。而被人工智能替代失去工作的人群需要进行一定的培训和学习才能适应新的高技能岗位,这对失业群体的学习能力和知识水平提出了要求。个体的学习能力难以定量去比较,我们暂且用学历教育水平作为比较的指标。

表4中展示了我国与美国在教育上的差距:截至2014年,美国接受过高等教育的劳动人员已经达到三分之一以上,而接受过中学教育的劳动者接近六成,接受过小学教育的劳动者不到百分之二;而我国接受过高等教育的劳动者近几年虽然增长迅速,但是仍然低于百分之二十,百分之六十多的劳动者接受过中学教育,而仅仅接受过小学教育的劳动者比例接近百分之二十。中国劳动者因较低的教育水平,在接受职业培训进行转岗或重新上岗时所面临的困难远远大于美国等发达国家。数量庞大的、文化技能水平低的劳动力者使得我国应对人工智能的替代作用时显得更加被动。

人工智能对不同年龄段的劳动者的替代也不尽相同。人工智能对劳动密集型岗位的替代远大于其他岗位,而且在我国,劳动密集型岗位上就业的劳动者的老龄化趋势明显。图2中,2010—2015年,我国年龄处于16—39岁的劳动者比例已经开始下降,而40—64岁的劳动者比例逐渐变大,这一趋势随着我国老龄化社会的进一步加剧会更加凸显。在这些劳动群体中,农民工占据了很大的比重,我国农民工规模从2010年的2.4亿人增至2018年的2.9亿人,而且以初中及以下文化为主的农民工群体年龄更加老化。2008—2018年50岁以上农民工占比从11.4%升至22.4%,41—50岁占比从18.6%升至25.5%。在“4050”人员方面,“4050”人员规模及占比基本持续上升。这些劳动者年龄大、学历低、技能单一,在人工智能的冲击中更容易被首先淘汰,而且在进行岗位转化时难度更大。

在我国的就业规模方面,截至2019年,我国有9亿劳动人口,其中蓝领4亿人,这4亿蓝领中农民工占2.9亿,制造业蓝领约占1亿。在我国服务业的就业者中从事低端岗位的劳动者占到一半左右,而高端的生产性服务业的相关人才依然欠缺。

三、就业风险的防范和政策建议

针对人工智能对劳动群体替代的特征,结合我国就业人口的实际情况,提出相应的政策建议。

(一)完善失业保险制度

在应对人工智能对就业的冲击中,健全的社会保障是不可缺少的。失业者从失去工作岗位到经过培训学习再上岗必然需要一定的时间,在此期间,政府应给予失业者足够的保障,保障其学习阶段和找寻工作岗位期间的个人及家庭的基本生存和生活需要。有些失业者经过再培训以后能快速进入其他岗位获得职业的重生,但也有一定数量的人群在此转型中难以适应,会被“永远”替代下来。这部分人群的基本生活权利也要引起政府的高度重视,从而保障其生活的权利,因人而异地配置一些技能要求不高的相关岗位保障其劳动的权利。

(二)建立完善的教育培训体系

为了应对人工智能对就业人群的冲击,大规模、多层次、常态化的教育培训体系建设是必要的。首先,应该在基础教育阶段大量植入人工智能通识教育,使得劳动群体从学生时代就接触人工智能的相关基础知识;更需要在基础教育阶段开发个人的特长和潜能,培养良好的自主学习能力,便于后期的再学习和技能培养。在职业教育和高等教育阶段要开设专门的人工智能专业培养高级人工智能人才,对与人工智能相关的专业进行改造和升级。加强创意类、创造类、人文艺术类的人才培养,弥补人工智能所欠缺的思维能力,最大限度发挥人类所特有的技能。其次,在人工智能时代对劳动群体的在岗培训就显得更加重要。失业人群的再就业培训应该主要由政府来承担,政府应为因失业而需转型的群体提供充足的培训机会和社会保障,以便失业者能获得转型的能力。而对在岗工人的培训,企业应主动承担,不只是为企业自身的技术升级,同时也是企业社会责任感的一种积极体现。在这方面,全球科技和零售巨头亚马逊正在实施一项培训计划,计划在2025年前对其旗下的10万名员工进行一项免费培训,旨在帮助员工具有能力来胜任公司内部办公室、技术中心等更高技能的技术和非技术岗位,或者帮助员工找到更适合自己的岗位,以应对即将到来的人工智能的冲击。

(三)提倡和鼓励就业群体灵活创业和就业

人工智能对大批量工作岗位的替代使得批量就业不再像以往一样长期稳定存在,但是,在人工智能时代,人的物质生活得到满足以后,会产生大量的、灵活的、机动的、短期的个性需求,这种需求在短时间之内去满足可能具有挑战或者成本太高,此时人的主观灵活性和创造性就具有特定的优势,这些灵活的就业创业机会也可以满足大量的被替代人群的工作需求。另外,大量程序性工作被人工智能替代以后,创意类、创新类等更具有弹性、更能发挥人类的聪明智慧的工作在面对人工智能的挑战时会受到越来越多的关注。

(四)开发新兴服务业岗位,重视人文关怀产业建设

与以往的技术革命一樣,人工智能会促使第一和第二产业的就业人群流向第三产业——服务业。但是人工智能对服务业低端岗位也具有很大的替代效应。因此,必须加大再就业人群的服务业技能水平培训力度,尤其是高端服务业技能的培训。人工智能时代仍然有很多岗位是人工智能所不能胜任的,比如婴幼儿的照看和教育、老年人的护理与康复等岗位,这些“人文关怀”岗位也可以提供大量的就业机会。

科学家们在对人工智能的研究时提出了著名的“摩尔定律”,人工智能会加速融入我们生产和生活的方方面面,因此,及时研究和防范人工智能的风险对我国的经济建设的平稳快速发展具有现实意义。

参考文献:

[1] 刘海滨.人工智能及其演化[M].北京:科学出版社,2016.

[2] 杨伟国,邱子童,吴清军.人工智能应用的就业效应研究综述[J].中国人口科学,2018,(5):109-119,128.

[3] 鄧洲,黄娅娜.人工智能发展的就业影响研究[J].学习与探索,2019,(7):99-106,175.

[4] 蔡跃洲,陈楠.新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J].数量经济技术经济研究,2019,36(5):3-22.

[5] Dauth W,Findeisen S,Sudekum J W,Bner N,German robots-the impact of industrial robots on worker[R],IAB Discussion Paper,2017.

[6] Autor D,Salomons A.Robocalypse now-dose productivity growth threaten employment?[R],Paper prepared for the ECB forum on central Banking.,2017.

[7] Autor D,Salomons A.Is automation labor-displacing? productivity growth,employment,and the labor share[J].NBER Working Papers,2018,No.24871.

[8] Autor D H.Why are there still so many jobs? the history and future of work place automation[J].Journal of Economic perspectives,2015,29(3):3-30.

[9] Koribek A,Stiglitz J E.Artificial intelligence and its implications for income distribution and unemployment[R],NBER Working Paper.2017,No.24174.

[10] Furman J,Seamans R.AI and the economy[R],NBER Working Paper,2018,No.24689.

[11] 马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[12] Frey C B,Osborne M A.“The Future of employment:how susceptible are jobs to computerization?”[J].Technological Forecasting and Social Change.2017.114:254-280.

[13] 古清中.人口经济学[M].南京:江苏科学技术出版社,1989.