因势与造势

——碧水酒店与坎达拉马酒店之剖面对比浅析*

秦鸿昕 金秋野

在长期的本土化建筑实践过程中,杰弗里·巴瓦发展出了一套独特的应对不同基地的方式。其晚年的项目助手钱纳·达瓦斯特①在《A Legacy over Time》一文中,将坎达拉马酒店与辛巴达酒店进行了简单对比——“前者试图让建筑消隐于基地环境中,辛巴达酒店则力求在平淡无奇、乏善可陈的基地条件中再造基地。[3]”当面对极特殊的自然景观时,巴瓦便顺势而为;当面对毫无特点的场地时,他则造势造景。本文将以此为出发点,继续深入挖掘巴瓦独特的地形处理方式。

巴瓦曾说:“这个国家已经失去了它非凡的建筑传统,这个丢失是因为人们更多地追随外部的影响,而非他们自己的良好直觉。他们从来不会‘通过’景观去建造……你必须‘顺’着基地;毕竟,你并不希望用建筑将自然赶走。[1]”这句话表明了巴瓦对基地与景观的态度,但也给我们留下了几个问题:1)这个国家“非凡的建筑传统”指什么?2)如何“通过”景观去建造?3)为了留下自然,建筑该怎样“顺”着基地建造?本文试图通过具体案例逐一解答。

1 因势与造势

巴瓦自身的文化经验和生活背景极其丰富,传统的东南亚背景,同时受过欧洲建筑的系统化训练,其中僧伽罗传统建筑对基地及环境的处理影响了巴瓦的地形观。僧伽罗建筑对于基地的回应体现在两个方面:1)尊重自然元素,尤其是基地中的岩石,他们会有意将基地选在岩石奇多的环境中,如山洞或悬挑的崖壁下;2)认为基地和建筑本身同样重要,将基地与建筑作为整体设计[1]。

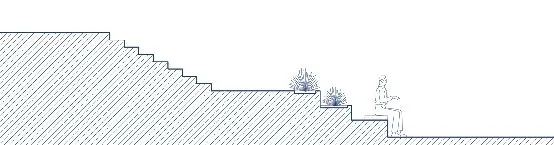

那巴瓦是如何看待建筑与基地关系的呢?以卢努甘卡庄园为例,通过巴瓦经年累月的反复雕琢、耐心整理,所有出现在视野中的事物都是经过设计或者有意保持原状的。为疏通南北视线,巴瓦平整场地,修建植被,削减南侧山丘坡度,创造地势(图1)。入口处水泥浇筑的台阶,顺势向下逐渐转化成休憩的台子,最终与地面交织,在不同空间尺度不断转化(图2)。庄园既不消极服从地形,也不居高统领,而是通过因势与造势的不同处理方式激发场地的内在含义。

巴瓦既受到现代主义的影响,又未完全依从,他不再单独讨论建筑本身的概念,而是以人的知觉体验为原点进行内外空间的整体塑造。巴瓦的“建筑体验”是与三维空间中的身体感知直接相关的,他的设计也是从三维向度进行思考,因此仅从二维平面并不能详尽阐述,需结合剖面对空间的整体感知进行梳理。

坎达拉马酒店与碧水酒店是巴瓦晚年的代表作品,两者同时期、同功能类型、同规模,但场地却相差悬殊:坎达拉马酒店位于蓄水池对面的半山腰,横跨巨大的岩石,遥望狮子岩,周边环境富有戏剧性;碧水酒店则地处一片平坦的沙滩,除一片椰林外再无其他特点。在应对完全不同的场地时,巴瓦分别采用了“因势”和“造势”两种处理方式。

1.1 因势——坎达拉马酒店

坎达拉马酒店位于极特殊的自然环境中,巴瓦先是拒绝了在狮子岩附近的选址,认为那里缺乏戏剧性,而后经勘察将场地定在坎达拉马蓄水池对面山脊的半山腰。酒店沿山脊横向展开,西侧远眺蓄水池和湖心岛,远望连绵的山脉和无际的森林,遥望狮子岩。从山脊岩石、高山湖泊到远处的狮子岩和日月星辰,周边景致层层展开,巴瓦将这些景观全部“借”入坎达拉马酒店中,形成360°的全景视野,构建了多层次的景观视野[2]。

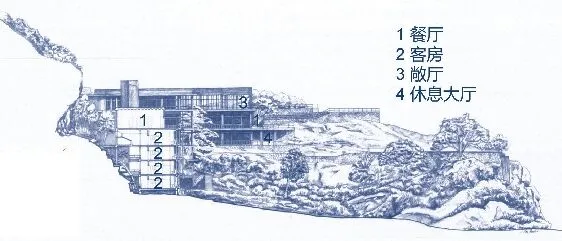

酒店两侧朝景观打开,客房朝向蓄水池,走廊等服务空间面向崖壁。入口位于酒店的中间层,以入口为界,大堂、餐厅等公共区垂直布置于上层,客房则被安排在下面各层(图3)巴瓦通过公共空间的垂直排布引导人在垂直方向上运动,“强迫”进行竖向体验。

坎达拉马酒店没有拘泥于固定的山脊高度,而是将不同空间与山脊巧妙地连接在一起,使场地自然成趣,有高有洼,有曲有深,有峻峭的崖壁和开阔的平地,不需要费劲周折劳烦人力去改造巴瓦深知这一点,利用建筑与场地的相互借资,为酒店营造了充满惊喜和悬念的场所。

1.2 造势——碧水酒店

碧水酒店没有大山大湖,没有不断变化的丰富地形,只有一大片椰子林及远处的沙滩大海(图4)。巴瓦便通过酒店自身的变化带来丰富的体验,从内部看到的不仅是沙滩大海,更有不断变化的体量和庭院,以及层层叠叠的红屋顶,远近高低自成风景[3](图5)。

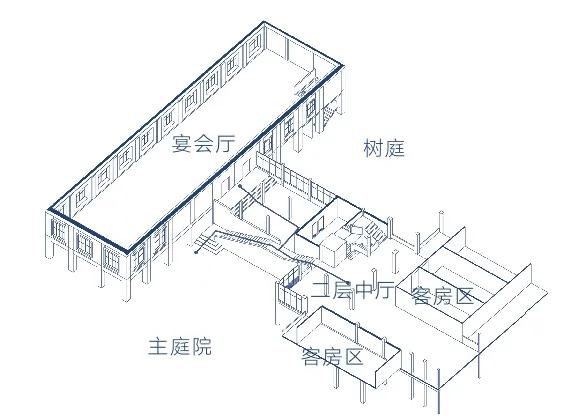

坎达拉马酒店的客房朝向蓄水池,走廊朝向崖壁景观,碧水酒店的客房区与之基本同构,客房面向大海,走廊一侧没有景观,巴瓦将走廊向内逐层外挑,各层走廊与院子里的树距离不同,在内部“造山”,“远近高低”便由此形成(图6)。碧水酒店是为当地居民举办婚礼等日常典礼的仪式性场所,主要由纵横两条轴线展开,纵轴无高差变化,横轴不断造势,创造微妙的高差体验。内部公共性较强的空间——大堂、酒吧餐厅、休息区、spa等空间主要置于酒店一层,而私密性较强的客房则安置在酒店的二至四层。巴瓦将大多公共人群的活动集中限制在一层,引导人流横向运动;而同属于公共空间的宴会厅则被安排在二层(图7)。

通过分析发现,两者处理场地的方式截然不同,坎达拉马酒店甘做环境配角,顺应场地特性,重组周边的零散无关要素;碧水酒店以“自成风景”的向内视野为主,通过体量错位创造风景。

2 巴瓦的用“势”意图

无论是坎达拉马酒店的因势还是碧水酒店的造势,都是在用“势”设计。巴瓦用“势”的目的是什么?为了创造景观?显然不是,碧水酒店与坎达拉马酒店都有天然的景观。为了看景?似乎也不是,若为了看景,巴瓦大可将两者的景观界面全部打开,以得到连续的横向景窗。不为造景也不为看景,那是为了什么?

前文提到坎达拉马酒店与碧水酒店的客房部分是同构的,前者通过建筑与山体的借资形成远近高低的内院。为达到相似的“傍山”体验,后者于内部“造山”,建筑与庭院的比例有所调整;客房区的二层走廊离树干较远,显得空阔冲淡;三层走廊离树冠较近,显得幽暗静谧(图8,9)。

“他像一个舞台设计师或布景设计师:建筑必须经由在其间穿行的动态体验,同时一个设计也被构想为一系列相互关联的静态画面。[1]”巴瓦想让人体验的是空间转化带来的竖向差异体验,用“势”不为造景也不为看景,而是通过其创造动态连续的差异体验,将建筑与环境构建为一个连续的统一体。

3 如何用“势”建造

3.1 垂直向的差异观景体验——坎达拉马酒店

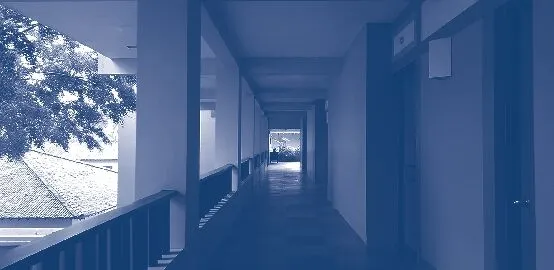

坎达拉马酒店的岩石参与内部空间的组织,并满足了各种尺度和功能需求。在连续的竖向运动时能够感受到室内外转化带来的差异化体验(图10)。

公共空间围绕一块巨大的岩石布置,入口处岩石撞入酒店内部,甬道两侧的白色塑性墙壁与粗犷的岩石形成强烈的对比冲击(图11)。五层平台的蓄水池、天空交接在一起,视线被拉伸到远方,使人产生置身山脚的错觉,模糊了人的感知。六层平台水平后缩,景深也更加深远。七层平台继续向外延伸,不再强调景深,而更加注重看景体验,视线更加开阔,远眺蓄水池和湖心岛、远山、湖泊、日月星辰。岩石从不同尺度参与了建筑体验,时而蜿蜒成壁,时而被营造为模糊感知的“新地势”,带来连续的差异感官体验[5]。

3.2 水平向的差异等级体验——碧水酒店

“轴线是建筑中的秩序维持者……序列是轴线的等级化、轴线所对目标的等级化,意图的分级。[6]”碧水酒店的空间序列主要体现在纵横两条轴线上,通过轴线把控建筑秩序,以微高差作为空间序列组织手段,将两条轴线等级化。

纵向轴线连接着大门、水池、前台、大堂,直到餐厅后的泳池和远处的大海。从剖面上来看,地面没有高差变化,竖向高度符合人的基本尺度,巴瓦加大长高比,压扁空间,将身体向前输送,形成动势(图12)。在前进过程中是不断变化的层叠之景,狭长的通廊两侧是尺度不同的内向庭院,在连续的纵向运动中,两侧的空间形态不断转化,差异化体验由此得见(图13)。同样作为公共空间的宴会厅却脱离一层轴线布置于二层,此处是举行仪式活动的终点场所,活动队伍从入口经三次转换方向到达宴会厅,视线不断变化,拉长了活动路线,抬升了宴会厅的功能等级。沿宴会厅楼梯继续向上到达二层(图14),视线向前聚焦于远处的大海,两侧连接两翼客房,对角可见两侧庭院,回望可见仪式路线,更加强化了此处空间的等级地位。

横向轴线以大堂为原点展开,连接客房、大堂区、观演区和休息区、酒吧和餐厅,竖向的微高差变化丰富,大堂和休息区处于轴线的最低处,咖啡区被抬高了400mm,使这里形成了整个大堂的制高点,也是各个方向的视觉焦点(图15),可以俯瞰整个大堂空间,借此营造“山顶”全景视野(图16)。横向轴线不像纵轴那般强调仪式感,不断通过微高差的变化为空间带来差异等级。

1 卢努甘卡庄园南北向剖面

2 卢努甘卡庄园阶梯尺度变化示意

3 坎达拉马酒店公共空间竖向排布

4 碧水酒店体量与庭院

5 碧水酒店“自成风景”的屋顶

6 两酒店客房部分剖面对比

7 碧水酒店功能示意

8 碧水酒店客房走廊二层视角

9 碧水酒店客房走廊三层视角

碧水酒店“横向层叠”与坎达拉马酒店“竖向跌落”的空间序列方式不同,但意图一致——通过因势与造势塑造连续的动线体验,带来差异化体验。平地上巴瓦顺势营造横向体验,山地上巴瓦顺势营造竖向体验,一切都是顺理成章,经济且舒适。

巴瓦善用“势”结合地形,整合内外,创造动态差异体验。鲁胡努大学基地横跨三个山坡,设计“跟随地势”,不同尺度的楼阁在垂直或平行等高线间不断转化,各层平台如新的大地,不断模糊人的高度感知,建筑因势设计,却有了造势的错觉,形成差异的地形错觉体验。在赤壁之家中,用“势”设计依旧有迹可循,住宅虽处悬崖高处,仅由三排六根柱子支撑,但在水平屋顶下巴瓦依旧利用高起的台子造势,使其原本四面均一的空间有了方向,高台面向海湾,层高变低,视线被压向远方(图17),为空间注入了差异化的等级体验,这与碧水酒店的造势有异曲同工之处。

4 结论

在面对不同场地、不同建筑类型时,巴瓦总能根据基地所需、功能所需找准要点精确发力,不做无谓的变动,也不强求僵硬的转化,而是结合具体地形给出具体操作。在当今城市的发展中,景观都市主义、地形建筑、人工自然通过建筑形体与大地形态相融合,模拟真实的山川林地,试图使城市重新融入自然,然而这种仅通过形态模拟创造的自然是否真的符合场地条件,能否真正唤起人们对自然的情感?不同于地形建筑,巴瓦用“势”的设计通过抽象地形体验,以借势和造势为目的,使建筑从整体规划、空间组织、微空间塑造三个层级激发场地的内在含义,这对于我们重新思考建筑与自然的关系提供了有益的借鉴。

10 坎达拉马酒店外部岩石流线

12 碧水酒店轴线空间长高及形态变化简图

13 碧水酒店轴线尽端为大海

14 碧水酒店宴会厅与二次中庭位置关系

15 碧水酒店横轴微高差

16 碧水酒店沙发区

17 赤壁之家台上视角

注释

①钱纳·达瓦斯最初参与的是坎达拉马酒店项目,1993 年之后,他成了巴瓦的主要助手,也是一位亲密朋友和旅行伴侣,后来还成为巴瓦工作室的负责人,作为项目建筑师负责了灯塔酒店和沧海酒店项目。

图片来源

1,2,6,7 作者自绘

12,14,15 作者自绘

4 作者填色,底图由常涛绘制

5,8,9 金秋野建筑工作室提供

11,13,16 金秋野建筑工作室提供

3,10 作者填色,底图来源于文献[1]

17 来源于文献[1]