河北省立工业学院的机械工程教育(1903—1935)

范乐天

摘 要: 河北省立工业学院是晚清民国时期的一所特色鲜明的省属工科院校。以该校机械工程教育为研究对象,利用档案、报刊和校史等文献,从师资延聘、课程设置、实习与设备、生源与就业等方面入手,重组该校机械工程教育(1903—1935)的历史图景。该校机械工程教育秉持一贯的“工学并举”传统,在深受日本、美国教育模式影响的同时,仍结合自身实际与工业化趋势,探索出一套突出实践性、系统性、前瞻性的教學体系。

关键词:直隶高等工业学堂;河北省立工业学院;河北工业大学;工程教育史;机械工程

中图分类号:G529 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2021)-04-0066-09

机械工程教育是工程教育的重要组成部分,也是最早引入我国的一类工程教育。在1938年国民政府教育部统一课程标准前,中国的机械工程教育除受美国影响最深外,亦受日本与欧洲多国的直接影响。这种多样化的表现不仅在于具体学校基本只受某一国家的影响,如同济大学之于德国,有时亦表现为具体学校在不同时段受到不同国家的影响,本文选取的河北省立工业学院正是这样的典型。以该校为视域的研究将对廓清中国机械工程教育的早期发展与演化起到积极作用,亦能反映出工程教育整体的现状、教育与社会关系等较一般问题。

系统研究过中国近代工程教育的史贵全特意用相当的篇幅谈及该校,并称其是清末省办工业专科学校的佼佼者[1]。近二十余年来,有关该校校史的编研成果层出不穷[2-6],挖掘出的史料数量可观,亦不乏生动精彩的论述。此外,对该校重要主政者周学熙[7-9]、魏元光[10-11]的研究亦涉及工程教育。上述研究的出发点和落脚点基本为该校办学传统和主政者教育思想,史料的选用亦围绕这二者,而非系统梳理史料后归纳分析出这二者,这样的倾向也容易遮蔽对其他内容的挖潜与分析。上述研究还有未能爬梳与教学相关的各种要素,突出主政者作用而忽视教育、工业背景,未能细分该校不同层次、学科的教育等不足。

本文主要依据档案、报刊资料,结合国外文献等材料,从师资延聘、课程设置、实习与设备、生源与就业等方面入手,对该校1903—1935年的机械工程教育进行梳理与分析。在此基础上,尝试归纳总结该校机械工程教育的办学特色和成功经验。

一、沿革与师资

河北省立工业学院源于1903年在天津成立的北洋工艺学堂,该校在晚清民国时期屡次更名,但其办学实体在中华人民共和国成立前一以贯之,并逐步发展为今日的河北工业大学。

北洋工艺学堂在创立伊始,聘日本工学士藤井恒久主持教务。该校办学目标为: “专为讲求工艺实业而设,拟将直隶土产如毛货、皮货、麦草等类出口材料考求制造,以冀收回利源。”[12]这一办学目标极为讲求实际,其核心在于发展原材料加工业,以达到收回利权的最终目的。为此,该校应“以教育培植工艺上之人才,注重讲授理法,继以实验,卒业后能任教习、工师之职。以发明工业为宗旨。”[13]1904年该校升格、更名为直隶高等工业学堂。

该校在1903年即设立机器学科(正科),学制三年,招收中学堂毕业生,使用英文授课。首任总办周学熙曾指出:

工业为农商枢纽,机器乃工业权舆,东西各国工业勃兴,皆胎息于机器之进步。中国机器之学向乏研究,各工厂制造管理机器之事,非借才异国,即委诸未尝学问之工匠。近年以来,有志之士颇多致力于机器之学,足以高研理想、鄙弃实习,故仍鲜所发明[14]。

周学熙不但阐述了开办机器科的必要性,还点出当时多数实业学堂研习机械工程只重理论、忽视实习的流弊,这也为该校机器科奠定了重视生产实际的底色。

1905年,机器科添置机器,着手开设实习课。1907年,学堂聘请英国头等机械师德恩担任机器教习,负责机器学、机器画、机器实习、化学、三角术、几何、英文、体操等课,在他指导下,学生大都已得门径,并对课程饶有兴趣[15]。与他搭档的机器教习还有福州船政学堂毕业生何贤梁[16]。德恩、何贤梁要求学生参与试制机器,学堂重视生产实际的传统逐渐形成。毕业于康奈尔大学、时任劝业铁工厂总机器师的施肇祥,也曾兼任该校教习[17]。1907年的《高等工业学堂总志》亦称:

新堂附近实习工场更可联络一气,以工场为学生之实验厂,即以学堂为工徒之研究室。考法国巴黎有中央工艺学堂,包括各项制造学问,所尤重者在半日听讲、半日入厂习练,即领会理化之精微,又经历其实验,固以法国工艺之精巧凌驾环球,所愿当事者得所效法,而于科学力求精进焉,庶有握实业界霸权之一日也[18]26-28。

当时实习工场的硬件设施以及天津当地的工厂尚不足以承担全部的实习,直隶高等工业学堂故派遣学生赴日本工厂完成实习。该校推崇中央工艺学堂(?魪cole Centrale des Arts et Manufactures,今译作中央理工学院)所谓“工学交替”的教育模式,认为这是法国工艺技术领先世界的原因。实际上,1829年建校的中央理工学院意在培养“通才工程师”,教学计划安排紧凑、刻意避免专业化,在很长一段时期内缺乏工场实训[19]。 “工学交替”反而是工艺技术学校(Ecole d'Arts et Metiers,今译作高等工程技术学校)的特色,该校安排学生上午在车间实习,下午学习理论知识,晚上完成作业[20]。可见,该校选取中央理工学院作为学习的标杆,并未做深入翔实的调研,应多出于中央理工学院在工业界积累的品牌效应,以及中央理工学院致力于服务民用工业,并注重对化学、机械类课程的讲授,这与该校的服务对象、核心课程皆有极大的重合。

1912年,该校改名直隶公立工业专门学校,受壬子学制影响,机器科改名机械科。此时机械科专任教师为毕业于大阪高等工业学校的王道昌(科主任)、蔡耀卿,以及德籍教员陆司[21],之后又有毕业于东京高等工业学校的郑耀奎加入[22]。留日毕业生成为的师资的主体,并掌握主导权。

1914年,直隶省因财政困难,决定机械科不再招收新生,原有学生毕业后即停办机械科,增设电气科的原拟计划同样延宕。1916年,经直隶省教育厅批准,机械科恢复招生。1929年升格、更名为河北省立工业学院,设化学制造、机电工程、市政水利三个系,学制延长为4年。

该校在魏元光就任校长后进入全盛期。该校在这一时期大力引进留学欧美的学者任教,基本改变了专科教师多系留日毕业生的情况[23]226-266。機电工程系则几乎全部起用留学欧美的学者,该系1933年在任教师有邝兆祁(系主任)、笪远纶、程干云、杨萌宇、张润田、石志清、郭济川和赵桂山等人,除石志清为香港大学毕业,郭济川和赵桂山为该校毕业外,其余教师均为在欧美获得学位,这其中仅杨荫宇一人留学法国,其余均在美国康奈尔大学、麻省理工学院取得学位[24]137-139。1935年,该系在任教师为马沣(系主任)、笪远纶、程干云、王瀚辰、杨颐桂、石志清等人,新入职的马沣系英国利兹大学毕业,王瀚辰、杨颐桂二人皆系麻省理工学院毕业[25]366-367。由于留学欧美的学者的整体水平高于留日学者,可认为师资水平得到了较大提升。

二、课程设置

清政府在制订癸卯学制时选择全面学习日本,北洋工艺学堂的课程设置亦受此影响。该校机器科1903年应修课程包括:英文、算学(含几何、代数、三角、解析几何、微积分大意)、物理学、应用力学、机器制造法、发动机、电气工学、制造用诸机器、建筑学、工业卫生、工业经济、工业薄记、工场实修、制图、体操。学堂还允许毕业生在附设工场从事研究一年[26]。当时日本仅在东京、大阪设有两所高等工业学校,以历史较为悠久、师资更为雄厚的东京高等工业学校为例,该校1900年机械科的应修课程包括:

伦理、数学(含代数几何、三角、解析几何、微积分大意)、物理学、无机化学、工作法、铁钢论、应用力学、电气工学、发动机、图画(含自在画、用器画)、机械制图、工厂实修及实验(第一学年实修木工、铸工,第二学年实修锻工、铜工,第三学年实习汽关、水力)、理学实验、工业经济、工业薄记、工场建筑、英语、体操、实习(第三学年进行,可选三个方向:木工、铸造、制钢/锻工、镟工/制图)[27]235-236。

北洋工艺学堂机器科的课程设置与东京高等工业学校机械科基本一致,前者基本直接采用后者的科目名称。两者的细微差别为前者比后者多出制造用诸机器一课,后者则比前者多出伦理、无机化学、铁钢论、理学实验等四课。东京高等工业学校机械科1920年代的课程计划中有制造用诸机器课,但没有无机化学课[27]638-640。当时北洋工艺学堂尚不具备创设课程的意图和能力,但不缺少开设无机化学课的师资(该校同时设有化学科)。因此,东京高等工业学校机械科1903年的极可能设置了制造用诸机器,删去了与机械相关度不大的应用化学课。北洋工艺学堂机器学科未能开出的课程应为伦理、铁钢论和理学实验。伦理课属于灌输“忠君爱国”思想的政治课,因效忠对象不同,一时无法将课程内容拿来照用,且开设该课并非要紧之务,故暂时未设;铁钢论是讲述各类钢、铁基本性质以及如何选用机械加工所用钢铁材料规格的课程,该课未能开出大概率是缺乏师资和金相设备所致;(物)理学实验未能开出亦因实验设备尚未齐备所致。

机械学科的基本理论基础属于力学,但以不同角度去看待力学的归属会影响到系科、课程的设置,若将力学视为数学的延伸,所选课程及内容易趋于理论和抽象,如数学在巴黎综合理工学院(?魪cole Polytechnique)就占有极高的学时;若将力学视为物理的分支,所选课程及内容会侧重实际和具体。1882年东京职工学校(东京高等工业学校前身)成立时,仅设有化学工艺、机器工艺两科,机器工艺科对数学要求较低,不讲授微积分、解析几何等内容[27]95-98,1900年时才增加解析几何和微积分“大意”,倒是物理与其分支应用力学、电气工学的地位相应地得以显现,这些物理类科目的实际应用正与机械工程关系密切。东京高等工业学校基本按理、化的学科视角来设置系科,直隶高等工业学堂亦受此影响,该校1907年的校志称: “夫工艺之学,以理、化为基础”[18]26-28,其机械、化学两科并立(不考虑职业科)的情况一直持续到升格为工业学院之时。

基于物理学重视现象、实证的特点,由东京高等工业学校带来的课程设置十分注重学生的动手操作,尤其将工厂实修及实验课置于至关重要的地位。1900年,东京职工学校机械科的工厂实修及实验学时占据了全部学时的39.3%,这还未将第三学年的毕业实习的学时统计在内。工厂实修及实验课被安排在各个学年按不同工种依次进行,各工种的顺序也尽量符合机械产品的加工顺序来安排,即按模型加工(木工)、毛坯加工(铸工、锻工)、零件加工(钳工、金工)、装配调试(对整机的操纵)的顺序,这种层层递进的安排易于学生认识学习。加上机械制图、图画和理学实验的学时,实践课的学时比重可达55.7%。

1912年的直隶工专机械科依然保留着浓重的日本风格,不仅按“一年三学期”安排教学时间,所设科目与1900年代的东京高等工业学校基本一致,只是总学时和开设科目有所增加。机械科增设水力学、机构(机械原理)两门专业基础课,原有的专业课发动机被细分为蒸汽机关、舶用机关、内燃机关、航空机关四门,学时有较大增长,另新设专业课汽车,反映出该校对动力机械的重视。物理、化学实验依然没有条件开出。实践课的学时占比为53.8%,虽然与日本方面大致相当,但工厂实修及实验的学时占总学时的27.3%,与日本方面的39.3%有较大差距[28]。这种情况应为实习设备不足所致,不足的实践课学时由制图课补齐,这是一种试图用“模拟”代替“实操”的补偿手段。

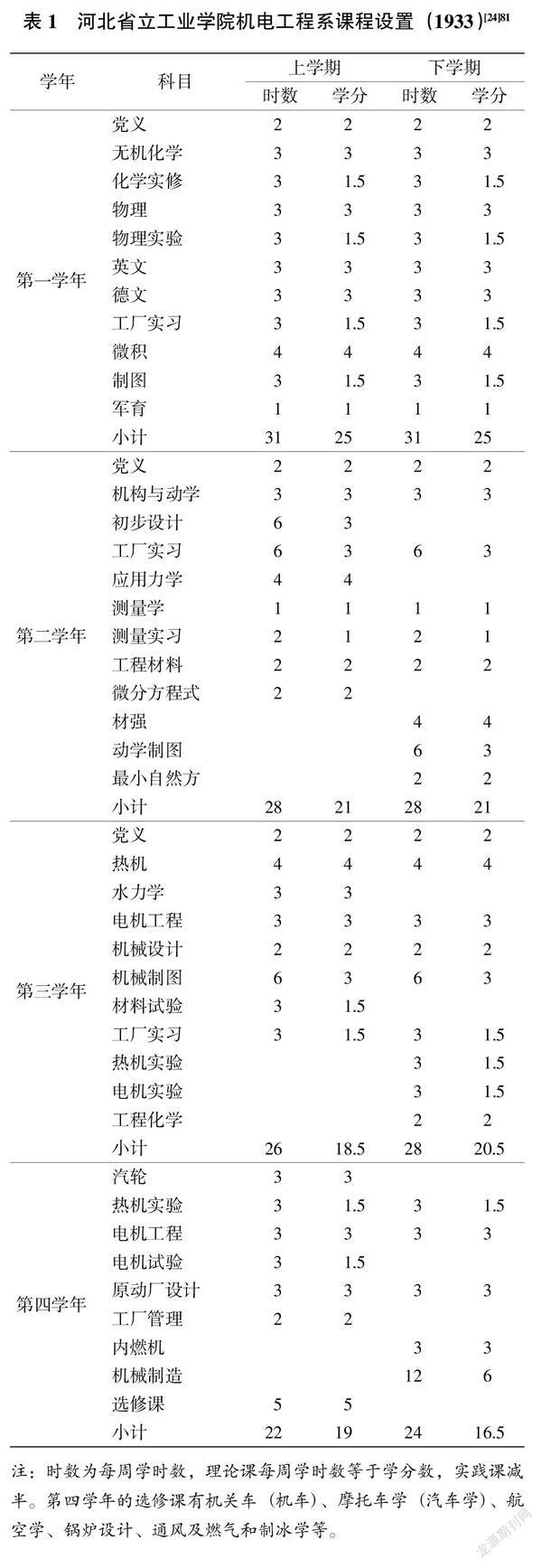

1917年,该校在课程设置上更加趋近于美国模式,而这种变化恰好是来自该校长期借鉴学习的东京高等工业学校对美国模式的学习[21]。但该校长期秉持的重视动手操作、生产实践的风格并未改变,即使升格为工业学院后依然如此。机电系1933年的课程设置如表1所示。实践课的学时比重依然占45.9%,学制的延长对增加理论课比重的作用并不显著,倒是可供选修的专业课增多,且均属动力机械领域。课程设置总体上呈现出不热衷加深基础理论而倾向增加专业知识为主的发展趋势。

1935年,机电系的课程设置做了微调:制图课被分为工程图画、画法几何两门课,学分翻倍;新增电磁学和电磁实验,共计5学分;最小自然方被替换为微分方程及向数,增长2学分;删去测量学、测量实习,共计4学分;党义、工程材料、原动厂设计、机械制造分别减少3、1、3、6学分;应用力学、材料力学、机械设计、电机实验分别增加3、2、1.5学分;新增为期3周的暑期机械制图;新增水力机械设计、电机设计、电话及电报、电车学、无线电学、汽轮设计等选修课[25]366-367。这一调整显示出该校对绘图、电气、力学类课程的重视,删去的测量学、测量实习和删减的原动力厂设计、工程材料均与土木工程相关度高。吐故纳新后,总学时较1933年增长13.3%。此外,一些课程的内容也做了调整,如工厂实习中由木工占一半学时改为金工占一半学时。

电气部分的加入,使得以物理学为该系学科基础的传统得以彰显。此外,此次调整离不开当时的工业技术背景,机械厂的动力来源方式正由机械传动转向电力传动。旧有的机械设备需由原动厂内的蒸汽机输出动力经天轴传动来获取,厂房内各个天轴的连接和排布较为复杂,架设在厂房半空的天轴的布置直接影响到机械设备在厂房的位置,而机械设备的排布又影响工件的流转。机械工程师因而需要熟悉工业建筑的结构,测量学、原动力厂以及工程材料中的各类建筑材料都成为必备知识。若机械设备改由自备电机传动,电机仅需接入电网即可,而电网的布置较天轴容易得多,上述知识对机械工程师便不再重要,删减与土木工程相关的知识因此有了合理性。这一调整是需要勇气与眼光的,当时不仅国内各大学机械系仍普遍将测量学等课程作为必修课,1939年教育部颁布的机械系课程标准亦将测量学等课程明确为必修课[29]。麻省理工学院机械系则在1934年将测量学裁撤[30],但美国基本在1920年代普及了机器设备的电力传动[31]。鉴于机电系有三位教师毕业于麻省理工学院,以当时中国机械设备远未普及电力传动的情况,裁撤测量学的做法极有可能受到以麻省理工学院为代表的美国高校的影响。

三、实习与设备

该校早期的教师德恩认为,之前学生学习进步较慢的主要原因是“大抵因习其理而不习其器,则终无真切之心得”,他认为之前的实习仅仅作了一些零星的机械零件,未能把握加工制造的整体要领,决定“督帅该科全班学生造三匹马力之卧机一副”。制造一件完整的机器成品可以让学生理清整个加工过程以及关键节点,经过此练习,便可举一反三,加深认识,将来“造他式之机器不烦言而已解”[32]。擅于动手成为机械科学生的一项特长,学生们操作车床的娴熟技术曾得到教育部观察员的赞许,而且他们还帮助化学实验室制造出各种铁制和木制用具[28]。

魏元光同样秉持该校一直以来形成的重视动手操作、生产实践的作风。他认为机械制造课的教学应让学生运用之前所学的各类知识,负责设计计算、制图、制造、装配的全部过程,教师则需在旁负责指导和纠正。这样的一场练习,实际上比毕业设计更为全面系统。此议一出,教师与学生均觉得比较困难,按此要求必然增加该课的难度和工作量。学生有抵触情绪很好理解,教师除上述原因外,更因为自身的制造能力并不强,碍于面子和自尊心,也缺乏对该课进行深入改革的动力[23]226-266。在魏元光的耐心劝说下,系主任邝兆祁、程干云等教师开始带领学生制造各型机器。经过讨论研究,决定机电系学生在三年级暑假就开始从事机械制造3周,一些粗重的工件可交由机械厂工人先行按设计图纸制造。为衔接三年级机械设计课,机械制造课的安排由四年级第二学期改为第一、第二学期各半。学生组成小组负责整个流程,较小的工件由学生亲自动手制成,并将全部零组件组装成完整机械[33]。机电系在两年时间内制造出实验设备和皮带机床60余套,其中较贵重的有:10万磅通用材料试验机、弹簧及金属丝试验机、硬度试验机、道路材料磨损试验机、宝石钻、宝石锯、6英尺皮带车床及牛头刨床等设备,这些不仅装备了该校工程材料、道路材料两个实验室,还于1934年参展第三届全国铁路沿线出产品展览会,参展设备均被销售一空[34]。

该校的实习工场和同属工艺局系统的劝业铁工厂作为官办工厂的样板,曾仅用两年时间就制造出锅炉、汽机、织布机、榨油机及各类机床等设备,为直隶工商新风的到来起到了推动作用[35]。1911年,该校机械厂结束了以人力为动力开动机器的历史[6]。1933年,河北省立工业学院的所属机械厂、热机实验室的设备已经较为完善。机械厂下设木工厂、翻砂厂、锻工厂、锉工部和机械部,已涵蓋当时主要的机械加工工种,不仅可以加工多种零部件,还自制车床6部、钻床2部,基本能够满足学生金工、木工实习的需求,只是机械部的机床尚显不足,计划外购车床2部、其余所需机床均靠自制解决。热机实验室曾因经费不足未能开设,1932年春,该校正式决定利用节省的经费设置热机实验室,并采取“能自制者自制,有国产者购国产,国产自制均不可能时,就量力向外订购”的策略。半年后,实验室设备已成规模,包含5—30马力蒸汽机数架、吹风机4架、汽车引擎3架、卫式泵(Worthington Pump)5架(其中4架为该校自制)以及若干仪器仪表、教学模型等。此外,还有一架由笪远纶设计、庆兴铁工厂承制的30马力卧式回烟锅炉。该校还计划在3年内再添设内燃机、柴油机、煤气锅炉及煤气机、压缩机、制冷机、汽轮机等设备[24]74-77。

1935年时,该校机械厂除锉工部的设备略有减少外,其余各分厂、部的原动机、机床和各类工具的数量和质量均有明显提升,如机械部原动机马力由1933年的10匹提升至20匹,可进行车削加工的工件最大直径由8英尺升至12英尺。在种类上,木工厂新增了木刨床、圆锯机和锯条机,翻砂部新增了化钢炉,锻工厂新添了沾火(淬火)炉,机械部新增万能大铣床、牙轮铣床、金属锯床,并自制压力机一台。机械厂还为该校材料实验室、制革厂制造出多种类型的设备。经魏元光争取,1935年3月,经营不善的河北农具改良制造所全部移交至该校机械厂[25]196-282,移交的机械设备价值3万元以上,其中包含德制大型万能铣床和4台6英尺全齿轮传动车床[23]226-266。总之,该校机械厂整体的加工能力、技术水平在两年的时间内就有了较大提升。锉工部设备虽有减少,但也一定程度反映出机械加工对手工劳作的替代。

该校热机实验室在1935年充实调整为蒸汽机关(含普通蒸汽机、汽轮机和锅炉)、内燃机关(含汽车发动机、煤油发动机、柴油机)、其他辅助试验机械(含直流发电机、交流发电机、涡轮机和输水泵)和仪器四个部[25]282-283。之前添置设备的计划已完成了大部分,只剩制冷机和压缩机尚未到位。热机实验室的设备已趋近于完备,而且蒸汽机关、仪器两个部的多型设备已可自行制造。该校一面坚定寻求国产化,一面积极引进先进设备、技术的策略取得了良好收效。

机械厂当时的生产业务分为实习备料、零星修配和整体制造三大类,各类业务消耗工时和材料的情况可如表2所示。表内的工时不含学生为完成教学任务而花费的时间,工人准备实习材料所花的时间远小于学生实习的时间,因此无法从实习备料与后两者在工时上的比例关系中精确推断实习与生产在规模上的比例。即便如此,从后两者工时之和为实习备料8.5倍的悬殊比例也能看出,机械厂绝不仅是主要为教学服务的实习工厂。相比之下,参照消耗材料的比例关系更能为准确,后两者消耗的材料为实习备料的2.3倍,这大体能反映出实习与生产的规模比例。可以看出,机械厂已经以生产为主、教学为副了。机械厂1935年的工时与1934年相比基本持平、消耗钢铁略少,教学与生产虽存在季度性差异,但还是能体现出机械厂整体制造与零星修配之间的消长,整体制造的比重越来越大。

虽然生产占机械厂的比重较大,但并未影响到教学质量。实习用料一般都会在学生实习的过程中全部消耗掉,制作不出可用的零部件。例如,金属冷加工实习都会让学生进行车削加工,一块卡在车床卡盘上的圆钢在车削的过程中直径逐渐变小,直至变为废料,这一过程被形象地称为“大车小、小车了”。魏元光提倡将纯消耗型的实习转变为半消耗型甚至积累型的实习[23]226-266,但学生实习时消耗材料对掌握操作技能来说完全必要,这为三年级暑期开始的整机制造打下基础,此时的实习就可变为积累型实习。

机械厂并不吝惜为学生提供充足、优质的材料。当时机械加工对木料的需求已经微乎其微,但因木工实习有助于直观认识机械结构,木工实习在1934年时仍占据机厂实习四分之一的学时,当年仅9月机械厂就消耗木料1.16立方米,全部用于木工实习。用于实习备料的生铁、锻铁和钢的大致比例为5 ∶ 3 ∶ 1,而在整体制造则为106 ∶ 13 ∶ 1,在实物量上,表2中用于实习备料的钢合计为496磅,整体制造仅为57磅。机械厂按教学要求采购材料,且富有远见地让学生以更优质的钢材、锻铁作为实习用料,让学生认识主流材料的加工方法,为日后转变加工主材打下基础,而非局限地根据现有加工水平和条件选择用料,虽然机械厂在技术水平上与国内一般机械厂相比已不落下风。

四、生源与就业

作为一所省立高校,该校机械科的生源大部分来自直隶(河北)省,毕业生亦多半在本省就业。1921年,该校机械科毕业生计13人,直隶籍9人,占69.2%,其中丰润、天津居前两名[36]。随着中等教育在直隶各县的普及,本省籍学生的数量亦有较大攀升。1933年,该校学院部招收的河北籍学生占比达87%,河北各县中又以天津、丰润、滦县居前三,其中仅天津就占12.1%,三县共占29.3%[24]57;1934年,河北籍学生占比回落至82.6%,天津、丰润、滦县仍居前三,天津一县占13.4%,三县共占27.5%[25]260。上述三县均为河北最重要的工矿区,天津为华北最大的工业城市;当时唐山刚改为镇级市,所属工业分属丰润、滦县两县,北宁铁路局、开平矿务局等重要工业机关所在地亦分属两县。工业化的推进让工矿区的居民有了更好的经济条件和教育资源,他们的子弟在进入高等教育的机会上大大高于传统农业区,工矿区的发展也会让临近农业区的居民产生艳羡,因而也愿意让其子弟去学习工科。该校地处天津,距丰润、滦县两县也较近,也反映出该校由近及远的辐射效应。值得玩味的是,虽然北平与该校近在咫尺,但该校录取的北平籍学生极少,或许是因为北平教育资源较为充足,且系科设置皆与北平大学工学院有较大重复有关。

该校本科生的学生父辈主要以农民、教师和工商业者为主,分别占总数的43.3%、20.3%、17.7%[24]261。当时中国以农业人口占绝大多数,农民出身的学生在数量上理所应当居第一位;教师群体虽然占总人口比例极小,但其子弟在深厚家学、一定财力的支持下,受高等教育的比例一直远高于人口比例;工商業者一般有较为充裕的财力,其子弟受高等教育的机会亦较高。

该校学院部招收的外省考生以辽宁、察哈尔、山东为前三甲,均属邻省。察哈尔省核心区本属直隶省口北道,1928年才正式建省,其与河北省在经济、行政、教育上的勾连密切,该校前任校长杨育平即因调任察哈尔教育厅厅长而离任。因此,该校亦应肩负起促进察哈尔省工业发展、子弟升学的责任,将察籍学生计入本地生源更能准确反映该校为地方服务的情形,计入察籍学生后,本地生源比例分别升至1933年的88.4%、1934年的85.4%。

该校绝大多数毕业生仍留在本地服务,机械科及机电工程系亦然。1934年,机电工程系首届21名毕业生的就职单位有:河北省立工业学院、仁立纺毛厂、历城县立职业学校、津沽永利制碱厂、津浦铁路局天津机械厂、天津社会局、北宁铁路局、察哈尔省第二职业学校、北平市立职业学校、北平电灯公司、河北省农田水利会、天津圣功女学,另有一人赴日留学[37]。首届毕业生没有去河北、察哈尔以外的地方就业,该校不啻为一所省立高校。毕业生在初次就业倾向选择离家较近的单位,待到积累一定年资后,就业范围便更为广阔。1930年代,在西北和长江中下游地区任职的该校校友已不在少数,各地校友分会纷纷成立,除了本地的天津、唐山、保定、北平等校友分会外,上海、南京、南昌、西安、太原亦成立了校友分会。在外省工作的机械科(机电系)毕业生的任职单位大致有金陵兵工厂、永利化学工业公司南京錏厂、中央大学、参谋本部、交通部(铁道部)、南通天生港大生电厂、中央航空学校(杭州)、航空委员会(南昌)、西北实业公司(太原)、武汉大学、汉口鼎昌盐号、平汉铁路局、西安绥靖公署汽车厂、东北大学(西安)、陇海铁路局等。

有校友会作为纽带,该校能够实时掌握校友的工作情况。表3即为该校机械科与机电工程系毕业生的任职情况统计。毕业生主要流向教育、交通、工业、矿业和政府机关。在从事教育工作的毕业生中,能留在高校的只占少数,绝大部分去了中等学校,其中以职业学校居多;进入交通系统服务的毕业生主要去各铁路局服务,多数在铁路局下属的机械厂从事机车与铁路机械的修理和零件制造等工作;进入工厂的毕业生一般会选择去化工厂、纺织厂任职,反而较少去机械厂工作;在矿业部门任职的毕业生一般主要负责矿山机械的维护、修理;进入政府机关的部分毕业生根据所学与工业界打交道,如1934年毕业的王文澜进入天津市社会局任工厂检察员。

这些毕业生的大部分虽从事与机械相关的职业,但因当时机械制造业的羸弱,多数机械厂的仍停留在修配阶段,可自行制造的整机大多技术水平较低,加之机械厂规模普遍较小、资本薄弱、待遇偏低,因而毕业生真正从事机械研发与设计的寥寥。考虑到薪资待遇,毕业生更乐于去规模较大、发展较好的化工厂、纺织厂从事机械设备的调试、维护、修理等辅助性工作。相比于民营资本兴办的化工厂、纺织厂,国营的铁路局、矿务局、政府部门、高等院校、研究机构等更受毕业生青睐,这自然是出于更为优渥稳定的收入和较高的社会地位。若从所学与所用的对口程度(留校任教除外)分析,铁路局与矿务局的对口程度最高,因为其所用设备为大型设备,设计、制造难度均较高,即使仅做维护也需要较高的技术水平,毕业生在这些岗位上的历练对技术水平的提升应优于其他岗位,因此赴交通系统(铁路局)任职的毕业生人数很多,在1932年居第一位。1934年,交通领域的头名即让位于教育领域,虽然在教育领域的毕业生多数仍从事工业教育,这对促进中国工业化仍然有重要的推动作用。但当年近四分之一的毕业生在教育界任职,这一比例还是偏高。1932—1934年间,有相当比例的毕业生转换职业,其整体态势是离开工业界投向教育界和政界。上述现象均反映出工业对高级机械人才的吸纳能力不足,这些历经多年培养出来的高级技术人才的就业情况并不是很理想,其多年所学常不能在实际中得到应用。

四、结语

該校成立之初的系科、课程设置,除了基于发展工业、收回利权的现实需要外,更多的是在仿照日本高等工业学校。该校实践类课程比重高、重视物理学胜于数学等主要特点均来自日本高等工业学校。但该校并未选择对日本模式亦步亦趋,不仅长期聘请欧洲教师任教,还以水平更高的中央理工学院为榜样,虽然缺乏对中央理工学院的充分认知,但足见其气魄。该院的师资和课程后趋向美国化,数学课程与一般国内工科大学已无二致,且参考美国方面的课程设置、工业技术背景对现有技术课程作了前瞻性的增删,但保留了原有传统。总的来说,该校机械工程教育前、后阶段分别主要受日、美影响。

虽然日、美影响的背后有着癸卯、壬戌学制的约束力,但该校仍能保持充分的自主性。从德恩要求学生制造蒸汽机,到魏元光增设暑期机械制图课,虽然分别是在日、美标准基础上的创新,但恰恰体现出该校一脉相承的办学传统。机电系在课程方面的创新不是简单的查漏补缺,而是尝试从整体层面上建立各门课程间的互相联系并最终得以应用。机电系建立起由各工种实习到成品制造的完整流程,消耗型实习亦逐渐转变为积累型实习;制图与设计方面的安排与实习制造相联系,先从学习工程图画入手,具备基本的制图能力,再学习初步的机械设计,掌握一些经验设计的能力,再学习有力学理论做指导的机械设计,再将整体所学运用到最终的成品制造中,实现设计到制造的无缝衔接。这正是对“理论脱离实际”难题的有力回应。

该校机电系在课程设置上注重衔接和关联的精细程度已接近“全面学苏”时期的专业培养模式,而师生一同设计制造整机似乎又贴合“教育革命”时期“真刀真枪做毕业设计”的风潮。如今这两个历史时期培养模式的缺陷皆为人知,而该校的办学成绩却有目共睹。以魏元光为代表的该校教师以“工业救国”为己任,不激不随,在充分理解各国教育模式的情况下,继续选择保持已有传统的基础上有序推进教学改良;又秉持“学生为本”的理念,争取为学生提供更好的实习条件,为学生长远发展适时地更新课程。教育部在1934年曾称:“全校朴实精进之学风,益形彰著。良庸嘉慰!”[38]凸出实践性、系统性、前瞻性的教学体系已然建立起来。

孱弱的工业无法对该校机械科和机电系毕业生产生泵吸效应,毕业生多年所学在工作中能应用多少令人存疑。即使如此,该校仍将育才与办厂相结合,凭一己之力稳步推进中国的工业化。但日本的全面侵华不仅阻断了该校自身的发展,还使得该校的成功经验得不到推广,这加剧了中国机械工程教育模式的单一化。培养精英的名牌大学固然值得国家重视,但要撑起整个国家的工业化,像河北省立工业学院这类“工学并举”的高校还是太少了。

注释:

① 原始数据来源为该院院刊《工业周刊》,1934年的数据为9月至11月份之和,1935年的数据为1—2月与12月之和。各类材料的单位为磅。

[参考文献]

[1] 史贵全. 中国近代高等工程教育程序[M]. 上海:上海交通大学出版社,2004:46.

[2] 刘志明. 浩气长存:河北工业大学英贤集[M]. 天津:天津人民出版社,1998.

[3] 陈德第. 河北工业大学百年校庆专集:1903—2003. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004.

[4] 贺立军,陈鸿雁,霍占良. 河北工业大学文化传承与创新[M]. 石家庄:河北人民出版社,2017.

[5] 霍占良,曹旭冉. 河北工业大学史话[M]. 北京:社会科学文献出版社,2018.

[6] 丁德全. 百年传承 薪火相继——谈我校百年历史形成的办学传统[J]. 承德石油高等专科学校学报,2003,5(3):1-11,18.

[7] 王廷. 周学熙职业教育思想研究[D]. 天津:天津师范大学,2018.

[8] 刘向荣,伏纲举. 周学熙职业教育思想与实践解析[J]. 河北工业大学学报(社会科学版),2015,7(3):31-34.

[9] 刘金録. 周学熙的职业教育思想及实践[J]. 职业教育研究,2015(3):93-96.

[10] 魏大卫,王纪安. 魏元光工业教育思想的内涵分析[J]. 承德石油高等专科学校学报,2010,12(1):87-90.

[11] 谢建亮. 魏元光工业教育思想及实践[J]. 教育观察,2012,1(5):21-24.

[12] 佚名. 工艺学堂详定暂行章程[C]//陈德第.河北工业大学百年校庆专集1903—2003.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004:30.

[13] 天津市教育局《教育志》编修办公室. 天津教育大事记 1840—1948(上册)[M]. 1987:31.

[14] 周学熙. 为派中国学生充机器见习事给直隶高等工业学堂札文[C] //虞和平,夏良才. 周学熙集.武汉:华中师范大学出版社,1999:330.

[15] 虞和平,夏良才. 周学熙集[M]. 武汉:华中师范大学出版社,1999:163-166.

[16] 学部. 京外学务报告:奏派调查直隶学务员报告书[J]. 学部官报,1907(23): 160-169.

[17] 徐友春,王卓丰. 民国人物大辞典[M]. 石家庄:河北人民出版社,1991:1046.

[18] 直隶高等工业学堂. 高等工业学堂总志[M]//陈德第.河北工业大学百年校庆专集 1903—2003. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004.

[19] Rüegg W. A History of the University in Europe-Volume 3[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2004: 609-611.

[20] Artz F B. The Development of Technical Education in France 1500-1850[M]. Cambridge,Massachusetts and London: The M.I.T. Press,1966:136.

[21] 佚名. 直隸公立专门学校内容之披露[J]. 直隶教育界,1913(3):72-105.

[22] 王家琦. 直隶工业试验所钩沉[M]//中国人民政治协商会议天津市委员会学习和文史资料委员会编. 天津文史资料选辑 总第105辑.天津:天津人民出版社,2005:72.

[23] 王家琦,袁振西,张秀敏. 宗师独辟蹊径 伟业永垂青史——记爱国工业教育家魏元光[G]//刘志明.浩气长存 河北工业大学英贤集[M].天津:天津人民出版社,1998.

[24] 河北省立工业学院. 河北省立工业学院一览(1933)[G]//李森.民国时期高等教育史料汇编:第15册[M]. 北京:国家图书馆出版社,2014.

[25] 河北省立工业学院. 河北省立工业学院一览(1935)[G]//李森.民国时期高等教育史料汇编:第15册[M]. 北京:国家图书馆出版社,2014.

[26] 直隶高等工业学堂. 直隶高等工业学堂试办章程[J]. 教育杂志(天津),1905(2): 14-20.

[27] 東京工業大學. 東京工業大學六十年史[R]. 東京:大日本印刷株式會社,1940.

[28] 佚名. 直隶公立专门学校内容之披露[J]. 直隶教育界,1913(3):72-105.

[29] 教育部. 大学科目表[M]. 重庆:正中书局,1940:166-167.

[30] Massachusetts Institute of Technology. Course Catalogue of the Massachusetts Institute of Technology 1934—1935[M]. Cambridge,Massachusetts: The Technology Press,1934: 82.

[31] Nye D E. America's Assembly Line[M]. Cambridge,Massachusetts: The M.I.T. Press,2013: 16-22.

[32] 周学熙. 直隶工艺总局详工业学堂试造三匹马力卧机文并批[M] //虞和平,夏良才.周学熙集[M].武汉:华中师范大学出版社,2011:167-169.

[33] 河北工业大学校友会,中央工校校友会.魏元光教育文选[M]. 重庆:重庆大学出版社,1999:44.

[34] 佚名. 本院自造材料试验机售出[J]. 工业周刊,1934(187): 4.

[35] 天津市第一机械工业局编史组. 天津市第一机械工业局厂史 所史 校史 回忆录 选编[C]. 天津市第一机械工业局,1985:137.

[36] 教育部. 直隶公立工业专门学校毕业学生姓名籍贯履历表[J]. 福建教育月刊,1921(9): 38-42.

[37] 佚名. 本屆毕业生就职状况[J]. 工业周刊,1934(190): 6.

[38] 王家琦. 一生从事工业教育的魏元光[C]//中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会. 近代天津十二大教育家.天津:天津人民出版社,1999:217.

Mechanical Engineering Education at Hebei Provincial Institute of Technology (1903—1935)

FAN Letian

(Department for the History of Science and Scientific Archaeology, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China)

Abstract: Hebei Provincial Institute of Technology was an engineering institution with distinctive features in the time of the late Qing Dynasty and Republican China. This article resorts to archives, journals and school documents to outline its mechanical engineering education(1903—1935) in terms of faculty recruitment, curriculum setting, practice and equipment as well as enrollment and employment. Upholding its tradition of integrating engineering practice with theoretical teaching, Its mechanical engineering education, though deeply imbued with Japanese and American influence, combined school realities with industrial trends at the time and proved to be practical, systematic and far-sighted.

Key words: Zhili Institute of Technology; Hebei Provincial Institute of Technology; Hebei University of Technology; history of engineering education; mechanical engineering