现代建筑与风土世界的对话

——德国建筑师布鲁诺·陶特对风土建筑的价值认知和实践路径研究

潘玥

如果我们认定东西方并不对立、本为一体的信念越强烈,那么我们本性中探索陌生之物的动力也就越强烈。在这种力量的不断增强下,世界性的忧郁将就此沉没,走入墓穴,归于长眠。[1]

——布鲁诺·陶特(1936 年)

一、引言

就风土世界与现代建筑交织的复杂历史而言,德国建筑师布鲁诺·陶特(Bruno Julius Florian Taut,1880—1938)是其中重要的关联人物。学界对此的代表性研究有诸如伊斯拉·阿克詹(Esra Akcan)的文章,伊斯拉将陶特的思想总结为“走向一种世界性的建筑准则”,指出陶特受到德国思想先驱康德的深刻影响。[2]陶特通过泛地域的风土建筑考察,研究了大量亚洲建筑,尤其是日本的风土建筑之后,提出所有理性的人最后会采用相近的原则,激烈地倡议西方向东方学习,现代向风土学习。就其观之,现代建筑与风土世界本为一体,前工业社会与现代社会可以实现对话,风土的东方世界是现代西方世界的“老师”。

陶特的人生轨迹与活动区域可以分为三个阶段:首先是“德国:乌托邦时期”,陶特在青年时代恰逢战争时期,在德国亲历了表现主义建筑的乌托邦时期;其次是“日本:风土时期”,陶特因为纳粹德国的迫害,前往他国避难,在日本经历了对风土建筑的广泛学习时期;最后是“土耳其:反思时期”,陶特离开日本再次远赴他乡,结合青年时期的思考和在日本的风土积累,在土耳其经历了对现代建筑的反思时期。尽管陶特个人际遇不佳,早早离世,却是一位较早对现代建筑运动进行反思的先驱人物。只将陶特看作一位先锋派人物是片面的,而只将陶特看作一位从现代运动撤离的建筑师也同样是片面的。

离开德国之后,陶特的生活动荡不安,颠沛流离,其事业和志趣似乎变化莫测,思想与实践在时空上的线索纵横交错,比较复杂,但如果将他作为一个试图修正现代建筑进程并多方探索的人物来进行研究,那么其思想总体而言不怎么受地域、时期变化的影响而割裂。恰恰相反,陶特的复杂经历和新的建筑观念具有某种内在的脉络,很好地折射了一代人对于现代社会里文化转换问题的思考。本文将聚焦于陶特在德国、日本、土耳其三个地区所对应的人生阶段里,其与风土线索相关的理论与作品,分析其对风土建筑的价值认知的研究动机和实践路径,重拾风土建筑在现代建筑进程中的反思和镜鉴作用。

二、陶特在德国的乌托邦时期

1516 年, 托马斯· 摩尔(Thomas Moore)创造了“乌托邦”一词来描述虚构的无阶级社会,这些社会可能是一个与自然和平相处的社会,是当下社会完美的愿景,这一表达成为简单、和谐和寻求改善普通公民生活的代名词。然而,在16世纪,人们被混乱、战争和社会政治动荡所困扰,这个概念在很大程度上被认为是一个无法实现的理想。

20 世纪初的德国也是如此。1914—1918 年间的战争给欧洲人民带来了前所未有的痛苦和破坏,尤其是在艺术家圈子里,在一个工业化和社会冲突严重的时代里,这种幻灭感更为强烈。因此,许多人敦促重新评估社会秩序,艺术家站在呼吁变革的最前沿,希望通过艺术和建筑产生新的表达方式。在此种影响下,现代主义运动逐渐产生,欧洲成为新思想的滋生地。1880 年,陶特出生于德国柯尼斯堡(Koenigsberg),在魏玛共和国鼎盛时期,青年陶特迅速成为德国建筑领域的主要人物之一。他以迷恋理想的“乌托邦”城市和梦幻般的建筑视觉表达而闻名。在他的想象中,城市空间能够与自然世界和谐共处。

1903 年,结束柯尼斯堡建筑职业学校的学习后,23 岁的陶特迁居柏林,受雇于布鲁诺·默林(Bruno Möhring)事务所,接触了新艺术运动(Jugendstil),同时开始学习钢材与砌体合成结构的现代建筑新技术。1904—1908 年,陶特为特奥多尔·费舍尔(Theodor Fischer)工作,曾在皇家夏洛腾堡工学院(Königlich Technische Hochschule Charlottenburg)学习城市规划、艺术史、建筑施工,等等。1909 年,陶特与弗朗茨·霍夫曼(Franz Hoffmann)共同创立陶特与霍夫曼(Taut & Hoffmann)事务所。1912 年陶特被任命为田园城市协会(Deutsche Gartenstadtgesell-schaft) 主任建筑师,成为田园城市运动的倡导者。在柏林期间,陶特接触到了乔仑圈(Chorin Circle)的艺术家,通过表现主义的刊物《狂飙》(Sturm)接触了诗人保尔·谢尔巴特(Paul Scheerbart)。在先锋艺术圈的浸润下,在1913—1914 年期间,陶特产生新的建筑构想。1914 年6 月,陶特参加德意志制造联盟科隆展(Werkbund Exhibition)[3],争取到了美属德国一家玻璃制品企业的资助,设计了著名的玻璃展馆(Glass Pavillion),并凭借这一带有伊斯兰风土线索的作品引发广泛关注。这一设计显然并非一种纯技术出发的创作动机,升华玻璃这一新材料的表达潜力是为文化转换的动机服务,而当转换的程度极为剧烈时,引发了全新的建筑革命。玻璃展馆融合了银色玻璃、彩色玻璃、马赛克以及彩色灯光,热情宣扬玻璃作为光的媒介在建筑上激发宗教般的崇高感。按照陶特的创造,玻璃不仅仅是一种新工业材料,还具有神圣的、精神意味的质感,并包含浪漫的隐喻,总而言之,艺术可以与新材料结合,被发展为新的宗教。

陶特在这个时期已经提出重塑建筑的信仰功能,这带有强烈的乌托邦意味。在德意志制造联盟的开创期,陶特曾经作为重要人物参与同盟的策划与讨论。穆特修斯倡导的“客观性”标题下涵盖了建筑的诸多议程,如促进工业艺术改革,通过出口提升国民财富,提升本国的生活水平。穆特修斯因考虑优秀设计对经济的促进作用,其意图倡导的设计运动多少包含民族主义的德式企图。在1914 年第一次世界大战爆发前半年,穆特修斯与凡·德·维尔德等主要成员就同盟的任务是否是将整个活动致力于发展各种“定型”(typisierung),爆发了争论。[4]

德国在一战中惨败,在1917 年,饥荒和住房短缺成为主要问题。1918—1923年在德国建筑领域兴起的表现主义,多少带有政治上的悲观主义。1914 年,战前的联盟科隆展上,陶特曾站在格罗皮乌斯一边反对穆特修斯的提案,而在后来的“艺术公社”(Arbeitsrat für Kunst)这一组织活动中,格罗皮乌斯接替陶特的位置,将采取政治行动改为秘密的兄弟会形式,并试图维护陶特的表现主义和乌托邦式的纲领,倡导精神净化,途径是回归艺术和手工艺。结果,激进派陶特建议格罗皮乌斯的“共谋兄弟会”(conspiratorial brotherhood)转为神秘组织“玻璃链”(Crystal Chain),14 位艺术家和建筑师以笔名通信,相互激励,成员包括本内(Adolf Behne)、巴特宁(Otto Barting)、希尔伯塞默(Ludwig Hilberseimer)、汉斯·卢克哈特(Hans Luckhardt)、瓦西里·卢克哈特(Wassili Luckhardt)等。这一包含文化理想的组织推行以强烈的表现手段来创造形式的伦理概念,极力将建筑拉回到情感和艺术的轨道里,倡导色彩的自由运用与热情的形式,重新培育新的文化。[5]1921—1924 年,陶特成为马格德堡的市政规划设计师,关注低成本住宅设计,才结束了这一“表现主义悲怆期”。[6]陶特在这段时间里,经历了从以建筑改革施展政治意图到专注于低成本住宅设计的变化,似乎从乌托邦式的理想主义走向了更为关注现实问题的态度。

此后一段时期里,陶特确实变得更像是一位将社会性需求放到第一位的现实主义建筑师,1927 年与马丁·瓦格纳(Martin Wagner)合作进行了著名的布里茨(Britz)马蹄形住宅项目,陶特还完成了柏林-策论多夫(Berlin-Zehlendorf)与萨尔维斯伯格(Salvisberg)的低成本住宅规划方案。1924—1930 年,欧洲的建造活动复苏,住宅紧缺是一战后欧洲面临的首要问题,以最小的经济投入和最短的工期建造尽量多的住宅的标准,其本身就与建筑理论和传统建筑学的守则渐行渐远,战争的残酷现实深刻改变了建筑的评价标准。[7]一言以蔽之,陶特的早期立场受到穆特修斯提出的客观性的影响,同时又被表现主义先锋艺术圈影响,其圈子处于现代建筑运动萌芽的中心,但并不排斥作为新建筑对立面的前现代风土世界的东方意象。

就在同期,陶特从建筑学内部的情感需求出发,其反思早期现代主义建筑的实践和文本频频闪现。随着玻璃展馆的建设,陶特很快获得了拥有纯正现代主义视觉想象力的声誉。1917 年,他出版了一本名为《阿尔卑斯建筑》(Alpine Architecktur)的童话式绘画集,其中包括30 个描绘阿尔卑斯城市的图版,描绘了一个结构完美的宇宙,建筑物越来越高地伸向被照亮的天空。在这里,陶特创造了不断扩张的城市,挑战了传统建筑的限制。这些设计代表了一种和平的无政府状态,尽管只是对未来社会的理想愿景,却体现了当时人摆脱社会限制的共同愿望。1919 年,陶特写作了《太阳自东方升起:真实的理念》 (Ex Oriente Lux:Die Wirklichkeit Einer Idee),这一表现主义文本充满来自东方的线索。陶特眼中,东方是没落西方的救星,与此相应,“西方的终结”在20 世纪20 年代的欧洲观念场中极为风行。文艺复兴被认为仅仅是一种短暂的阿波罗精神浮现,更晦暗的浮士德精神被再次提了出来。[8]对于这种世界性的忧郁病症,陶特发出的抗议带有尼采式的反叛精神,即渴望以现代精神重建文化——表现为某种创造性的摧毁过程,以获得新鲜的生命力,他写下了在当时也是极为激进的倡议。[9]

1919 年,陶特还出版了一本与历史城市紧密相关的重要建筑理论著作《城市之冠》(Die Stadtkrone,City Crown)[10]。 该书以保尔·谢尔巴特的诗歌《新的生命》为开篇,列举40 幅世界各地历史城市的照片以说明城市之冠的现象,包括土耳其埃迪尔内(Edirne,曾为奥斯曼帝国首都)、塞利米耶清真寺(Selimiye Camii,建于1569—1574 年,现为世界文化遗产)、雅典卫城、埃及开罗、中国的庙台子(即陕西汉中秦岭紫柏山张良庙,现为全国重点文物保护单位)等。与欧洲城市嘈杂的现状迥异,陶特认为这些历史环境实现了“有机的整体和谐”。他主张中国的城市显示了田园城市的原则,具有普适性,并提出“我们没有坚定的立足点”“我们必须为(城市)这个躯体另寻一个头”,城市之冠的设立不仅有益于健康的精神生活,而且对于城市的合理建设也至关重要。该书还附有一个以新的城市之冠为中心的“田园城市”方案—— 一个包含建筑、社会、精神等多重理想的综合性方案。[11]

一战形成的竞争氛围以及一系列政治事件让陶特极为失望,此时他的宣言试图赋予建筑学以神圣性,实践乌托邦式的理想。可能也正是为了这一目标,陶特将自己的视线转向遥远的东方。1916 年陶特参与伊斯坦布尔友谊之家(Haus der Freundschaft)竞赛的方案显示了对于东方建筑的好感。陶特眼中,宁静与和谐的理想模型在战争频频的欧洲不复存在。对于年轻的德国现代建筑而言,回望奥斯曼帝国、印度、中国等处的古老建筑意味着追寻永恒、真实、异域、未被污染的前现代信仰,它们是“非历史的”,因为它们将永远如此。

陶特的态度显然区别于一般意义上东方主义者的“凝视”,陶特既不宣称东方优于西方,也不企图操控东方这一“他者”。然而,这里依然存有一种潜在的东方主义情结,将东方视作力量来解决周期性的西方危机是东方主义最为基本的特质,也可以认为这种态度具有某些积极方面。换言之,向东方学习意味着陶特们将东方在意识中有意拉远,重新以一种遥望的方式,将东方作为治疗西方现代病症的灵药。每当“西方进程”被深刻反省和痛苦怀疑的时候,这种态度便立刻出现。同时,陶特们也乐于将东方始终看成是异域风情的、恒定不变的、和谐完美的梦想之地,这片乌托邦不会被所谓的文明、进步、现代性以及对于历史的认知所困扰(图1~图4)。

图1: 陶特参加伊斯坦布尔友谊之家(Haus der Freundschaft,1916年)竞赛的方案,显示出对东方建筑的兴趣

图2: 伊斯兰建筑Jabalieh Rock Dome, Kerman建于13世纪的伊朗

图3、图4:参考文献[10]

图4: 《城市之冠》中的历史城市之一——埃及开罗

1928 年,陶特写作出版了《新住宅,女性作为创造者》(Die Neue Wohnung,Die Frau als Schöpfenh)[12]。 这本书中,陶特对于东方建筑的兴趣开始转向数量巨大的风土建筑(vernacular architecture),并使用了大量日本风土建筑与土耳其奥斯曼时代风土建筑的遗存实例,将风土建筑建构为一种特殊的意指,对应于理想现代建筑的特征组构。例如,日本建筑不设置固定隔断墙的开敞空间,可以移动的障子与叠可自由改变空间的布局与划分方式,而在外部与环境连接的部分,障子可以在各个程度上控制景观与视野的连续性。风土建筑中的现代基因使得陶特大受鼓舞,他提出现代住宅应当学习风土建筑在空间上的灵活性,并将此作为现代住宅的首要原则。陶特喜爱奥斯曼时代的风土建筑在与墙体一体化设计的壁橱(Wandschränke),并将其迁移到了厨房、浴室等储存空间的处理上——极简的方盒子嵌入墙内,易于开启闭合,以此保证起居空间的松弛和释放。可以说,陶特对于风土建筑的现代转换问题在抵达日本之前就得到过第一个层次上的展开——从对东方建筑的遥远凝视到对风土建筑的近距离观察。一方面以泛地域的东方建筑原型呈现在表现主义时期的玻璃展馆上(图5),一方面显露在住宅室内空间与家具的一体化设计上。

图5: 陶特1914年的作品玻璃展馆的外观

三、陶特在日本的风土时期

1933 年1 月30 日,以希特勒为首的纳粹党开始控制德国。至现代语境的理论文本中回看,1933 年有一个关键性的意味,即作为欧洲现代主义的最末年份划分,似乎多少指向普适“外衣”下地方性美学价值的某种“终结”(Decline)。[13]这个年份与陶特离开德国的年份似乎也有某种巧合。使得陶特1933 年为了避难德国纳粹的“出走”具有了某种象征意味。在德国时,陶特曾经激烈反对过怀乡主义(Heimatstil),这一派试图怀旧地朝向未来,复刻德国农民房屋的建筑形式,复兴传统价值,而自1933 年后,流亡日本的陶特开始了迥异于过去的设计思维,长期浸润于风土建筑的泛地域化考察,进而在哲学维度,对现代建筑与风土世界的关系逐渐展开新的建筑学追问,逐渐将其建构为现代建筑新的引导物。[14]

为了在动荡的政治时局下获得避难地,应日本国际建筑协会(日本インタ-ナショナFI建築会)邀请,53 岁的陶特于1933 年5 月3 日抵达日本。他开始调查日本的风土建筑与居住文化,足迹遍及京都、大阪、奈良、东京、叶山、仙台、秋田与上多贺等地。[15]与他过去在德国的经历不同,在日本的他极少有实际建造的机会,他把大量的时间花在了研究和写作上,出版了数册关于日本风土建筑的书籍。[16]也是从对日本风土建筑专门的实地研究开始,此后结合了在土耳其的反思,陶特逐渐发展出一种新的建筑哲学。

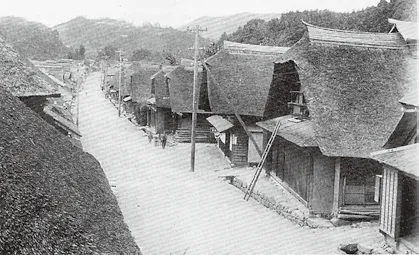

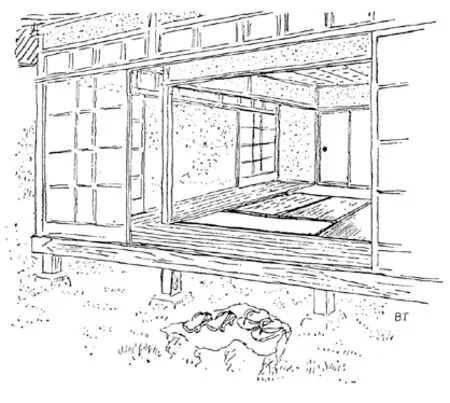

1937 年,陶特发表了在日本完成的重要研究《日本的房屋与人们》(Das japanische Haus und sein Leben,Houses and People of Japan)[17],内容基本是陶特在日本一年间的记录,包含大量速写和实景照片,对日本当地农民的日常生活、服装工艺、劳作规律、起居习俗、街道建筑、器物摆设的描绘。这本书充满了从细节着眼的质询。陶特不仅仅对建筑本身感兴趣,也大量观察建筑中的人如何展开日常生活,并分析这些既往生活与现代社会之间的适应性问题(图6~图9)。

图6: 《日本的房屋与人们》德文版书影

图7: 陶特居住的风土建筑位于日本群马县高崎市少林山达摩寺洗心亭(1934—1936年)

图8: 日本宫城县刈田郡斋川村风土建筑的照片,陶特拍摄(1937年)

图9: 日本宫城县刈田郡斋川村速写,陶特绘制(1937年)

“我未能明了日本人何以宣称他们的房子是他们的城堡……这些房子即使有屋顶和结构,也不过就是些帐篷。”[18]这些词句出现在《日本的房屋与人们》一书的开头,通过有意重复东方主义式的口吻,这位建筑师意在批判欧洲人过往对于日本的误解,他真正的意图在接下来的部分中逐渐显露:“那么究竟是什么依然构成今天日本的形象——除却鉴赏家的角度——并留存于西方人的脑海中呢?正是这个古怪岛国上的古怪岛民,以一种与西方普遍习俗迥异的方式,向今日的艺术呈现一种优雅的东西,它是模棱两可的,细致的,反日常的,怪异的,总之它异想天开……

而西方人看到的仅仅是受局限的片段,一直将日本看成一个提供刺激感的异邦。”[19]

这本著作开启了现代建筑思考上的丰富性,建筑被观察出是一种被制度化、习俗化的艺术,这与过往建筑师习惯于认为建筑应当纯粹受数学控制大为不同。陶特在讨论里一直试图比较工匠与建筑师两者思维的区别,最终要引发的话题也一直在衡量“建筑学的专业化”程度的问题,即“建筑学”与“风土建筑”之间暗含的张力(在鲁道夫斯基那里,野性思维的建筑产物被建构为“没有建筑师的建筑”)。陶特一点也不认为工匠与建筑师的工作有等级高下,或者说风土与现代有优劣之分,他的兴趣集中于汲取风土建筑的现代要素,改善建筑的标准化体系,比如日本的叠式布局被认为实现了前工业时代的标准化建造。在另一个层面上,陶特再次返回到类型化模式如何回应历史的问题,这次他挖掘了另一个来自风土建筑的组构来源——气候,提出气候在风土建筑的形式生成中具有“铸就力”,能够使得建筑具有性格(character),这一结论一样来自他对日本风土建筑的观察。

就重读陶特的目标而言,恐怕还要注意另一条重要的线索——陶特对于风土的定义。对于陶特而言,农舍(bauernhaus)被发展为一种包含普适性的“世界”视角的建筑,在“日本乡村”(The Japanese Village)一节中,陶特认为日本的风土建筑不仅是民族的,也是世界的:“任何一位深入研究日本乡村的人,不该对那些看起来异域风情般的奇异现象感到震惊。而是该注意比如叠(tatami)和障子,他倒是该好好感受世界上所有种类的农舍都与日本的农舍都有着某些共通感……日本的农舍是如此的一种谜样之物。在与机器之间或平和或激烈的对立中,它们的成就显得如此引人瞩目,它们是这样一种从泥土中生长出来的文化现象,当然它们是民族产物,但是即便在同一种日本文化之下,依然产生了如此多丰富的形式和细节,我进而认为它是一种世界性的现象。”[20]

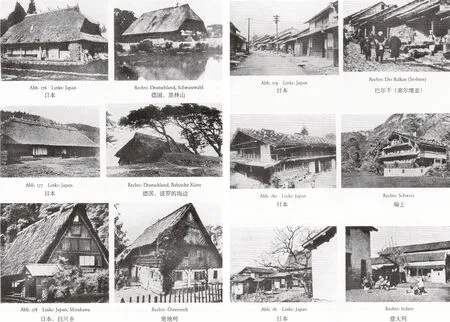

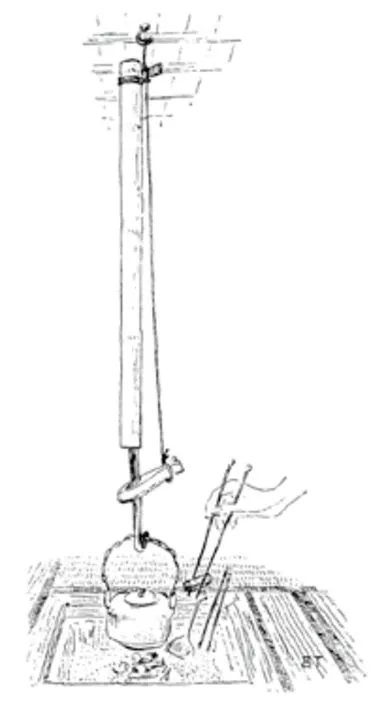

为了说明农舍是一种“世界性的现象”,在《日本的房屋与人们》一书中,陶特收集了数量丰富的日本乡村图片,以一种令人难忘的方式与奥地利、德国、意大利、塞尔维亚以及瑞士的乡村景象并置(图10),这些来自于不同地域的乡村图像呈现出惊人的一致性,陶特凭借这种敏锐的观察力得出一个重要的结论——世界上所有理性的人都会采用相近的原则。这种直观的并置也成功地抓住了读者的注意力,使得风土建筑从泛地域化的对照角度获得了新的重视。当然,陶特并未断言这些令人震惊的相似性立刻就能被解释,但也没有从他的“世界”视角退却。他提出日本农民的生活包含现代建筑寻找的“通用原则”(universality),并称这种相似性已被他捕捉到的证据深刻地证明:“日本的农民,虽然并不向世界以语言的方式‘诉说’,但他们通过房子‘诉说’。他们属于日本这一国族,但是他们好像长着一张‘世界’的舌头,有着普遍化的传达力量……农民的世界视角的头脑展示了天然秉有的社会性,消融了情感,包含着隐忍,不仅如此,那里还存在一种普遍的精神,联结起各式各样的变化,最终导出一种共同的美学态度。”“日本民居的生机感自然地产生于乡间每日的生活与劳作之中,不管气候或者农作物的种类如何变化,这世界所有农民在本质上都是相似的……世界上所有的风土建筑都曾有过日本今天依然保留的火塘……日本农民在火塘中央,将一只水壶悬吊在栋木之上,一家子围在火塘边取暖,烤着湿漉漉的衣服,火塘乃一个家族真正的中心。”[21](图11~图13)

图10: 《日本的房屋与人们》中,泛地域地并置和对照世界各地的村落,以显示惊人的一致性

图11: 《日本的房屋与人们》中,白川乡风土建筑内火塘边的一家照片,陶特拍摄

图12: 《日本的房屋与人们》中,风土建筑内火塘上方悬吊于栋木的水壶,陶特绘制

图13: 《日本的房屋与人们》中,起居室与户外的关系的速写,陶特绘制

这些论断的可信性可以推敲,但是思考这些风土建筑本身的历史性演进与地理经纬的更迭在本文里无关宏旨,问题在于陶特在研究的时候如何得到了启发。陶特的用词“世界性”意味着关键性的建筑哲学决断。在同一时期,民族国家里谈论的风土建筑复兴,比如对于德国农夫住宅的关注,本质上陡变为纳粹的政治化工具了。类似的危险还可以被识别出来,在包括土耳其这样的国家在内,风土建筑的复兴与沙文主义之间的关系越发明显。陶特的切口是同一对象——风土建筑,但是他的态度是一种进行风土建筑价值挖掘的“正向推动”,他试图纠正的是,任何建筑的原则(包括由风土建筑推导出的)都不能够封闭于民族主义,而应当以一种“打开”的态度指向未来。[22]风土建筑因为被看作关心“普通人”生活的理念承载物,在19世纪末起开始得到浪漫主义者的青睐,而到了陶特的时代,正因为政治时局和文化转换的激烈挤压,他从一个看起来已被反复讨论的旧题材上找到新切口,获取了当下化的现代建筑观念革新产物。而这些新的反思便是接下来陶特在土耳其展开的建筑命题。

四、陶特在土耳其的反思时期

移居在外的五年里,陶特并不满足于迁移他在德国的建造经验。在全新的场所与文脉里,他的设计思想发生新的转换,以至于他的同行把陶特人生的最后阶段解读为发生了“剧烈的变化”。1936 年9 月30 日,身在土耳其的马丁·瓦格纳给在日本的陶特发去一封电报,建议陶特立刻前往土耳其,接替波尔奇齐(Hans Poelzig)工作。1936 年10 月10 日陶特抵达土耳其,在那里度过了生命的最后两年。但陶特在土耳其的事业方向却使得他的德国同行不解和意外。1937 年8 月29 日在给格罗皮乌斯的信件中,瓦格纳抱怨陶特从现代主义的立场“退却”了:“看起来每个人都老了,陶特陷在文艺复兴的原则里,他找不出通往新世界的道路!我可真是失望……作为先锋派这是耻辱。”[23]

对于陶特而言,新的反思却刚刚开始。接续在日本的风土世界考察,陶特的研究开始挖掘如何调和风土与现代二元对立式的困局。在“风土建筑”这一切口上,陶特继续挖掘“气候”这一抓手。1938年出版的《建筑讲演集》(Mimari Bilgisi,Lectures on Architecture)基于一种特别的努力展开,即定义建筑的普遍原则应当包含对于地理、文化差别的考虑。以“希腊神庙”为例,加上“哥特教堂”“土耳其清真寺”“日本民居”,陶特试图重新整合一套新的建筑原则,诸如技艺、结构、功能、比例,而这些抽象的原则必须继续增加对于地理条件差别的考虑,这一新的元素就是“气候”——这些组构元素应当共同引导出一种特定气候下的建筑。[24]对于陶特而言,建筑所有的外部形态来自于对气候的功能化应对。自然人种造成的身体尺度的差别也需要被一同视为一种影响而加以强调。换言之,对于陶特来说,气候不仅仅作为功能要素,而且被某种程度地放大了作用,气候是“一种特定性,一种调性(tenality),一种使得建筑呈现出音乐般色彩的原因”。于是,气候对于建筑来说具有了形而上学般的哲学意义。建筑师信奉气候的作用,可以挽救建筑,突破无性格的重围。但是,重视气候也不意味着直接套用现成的地域形式或者历史样式,就这一点,陶特彻底重构了他对于现代建筑如何建立“普适性”的定义:“应对气候的建筑形式、光线、场所的空气越是恰当,那么它们越是普适的。”[25]

按照陶特的思维特质来理解,可以在世界范围内使用的普适性准则来自于大地本身,自然中已经包含普适性。而气候在另一个角度上,不仅仅是自然的事实性要素,或者说显现了大地本身,在另一个层面上又指向如何发现场所的“独一无二”,故而气候对于陶特来说,是一种基底性的建筑要素,从此点出发可以推动“去欧洲中心论”的新的普适建筑学。

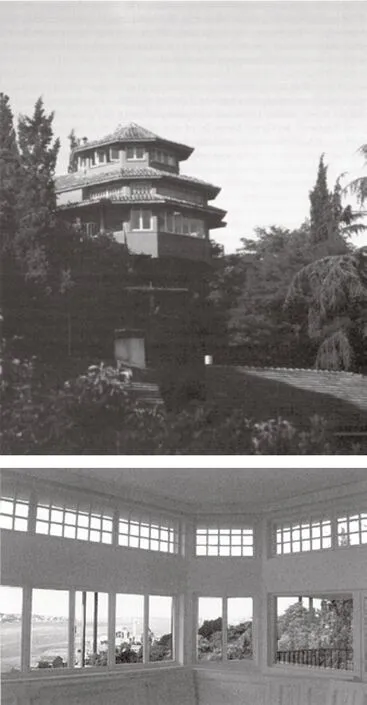

与理论相应的实践操作上,陶特既批评将住宅现代化等同于抄袭西方现代建筑,也反对平庸地模仿传统建筑,第三条实践道路为从两者身上汲取出气候原则进行分类设计,典型的作品便是陶特位于土耳其伊斯坦布尔的自宅(Prtaköy,Istanbul,1938 年)。与他1925 年在德国的作品(Haus K)有相似之处——伊斯坦布尔自宅中,也使用了将服务空间与起居空间分离的设计手段,以保证室内空间的完整形态,同时使得建筑实现对外开口的最大化。但这一作品又大大不同于陶特过去的作品,位于悬崖上的新自宅的外形如同树林中高悬的灯塔,眺望着整片博斯普鲁斯海峡。从建筑的后部进入八角形的起居空间,立刻可以发现顶棚非常高,室内高度被故意增加了,窗户非常规地处于若干不同的高度。窄小的木楼梯躲避于房间一角,通往书房——小小的八角形房间看起来更像是塔尖,并保留斜顶。书房四周环绕窗户,形成一个望海者身处于塔中的意象,暗示人类集体遭遇的现代境况(图14、图15)。

图14: 陶特设计的伊斯坦布尔自宅的外观与内部照片

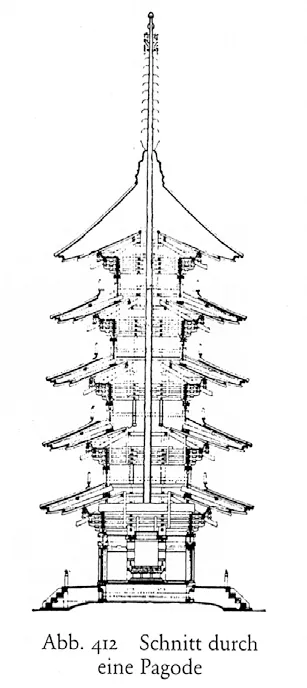

图15: 《日本的房屋与人们》中,典型的日本宝塔剖面示意(1937年)

这栋建筑被当地人亲切地称为“日本房子”,数层屋檐如同土耳其人印象中的日本宝塔。陶特并不忌讳显露这一建筑的东方来源,但是,也没有放弃这种形式的他性(otherness)。多层屋檐使得建筑乍一看确实如同宝塔,但是进一步看,却可以辨认出建筑提示着伊斯坦布尔当地的风土建筑线索。比如处于不同高度的窗户,在中间位置设计了屋檐,起到遮阳棚的作用,这在当地的风土建筑上其实十分常见。于是在这种既要提示泛地域的风土原型,又要适应特定的本土气候要求,同时还要保留建筑现代感的斡旋下,伊斯坦布尔的自宅最终产生了一种奇妙的疏离感,或者说陌生化效果(estranging,foreignizing effect),使得建筑具有足够强烈的“性格”,与周边的建筑既和谐又区别开来,并隐隐提示建筑具有不仅仅是地理气候,且是历史文化上的复杂性和矛盾性。

为何一位光鲜、激进、前卫的艺术先锋式人物转而倡导一种植根于风土建筑这类并非摩登、靓丽之物的新建筑实践?或许对于陶特而言,这并不意味着他突然返回到一种怀旧的保守主义态度,而是因为在实验德式现代主义时,他发现前者终将受限于地理范围的内在矛盾,问题于是转而变为,现代主义的普适性真的可靠吗?而陶特在日本与土耳其的思想练习毋宁说是他对自己青年时代思考的再次转换、演绎,又或者是新的“沙盘推演”。

五、结语

从英伦桂冠诗人华兹华斯开始,拉开了风土观念场的新帷幕——华兹华斯通过对湖区风土建筑的动人记录,将风土交与自然主义,并将其视作当代诗的活力来源。过往站立于前现代边缘的风土,从来没被提升到如此重要的位置,不仅入诗,甚至入史。即便如此,进入现代,风土的命运依然是某种交困与挣扎的现代观念自反性载体,它本质上是写在现代边缘的,也正因为处于边缘的位置而成为现代进程中“所思之物”的“他者”符号。[26]在启蒙现代性和工业革命对传统风土建筑带来的冲击下,工艺美术运动、新艺术运动的兴起是以风土抵抗现代性的重要现象,深具代表性。莫里斯倡导的工艺美术运动发生于19 世纪下半叶,在19 世纪末趋于激烈。而现代建筑史的编纂中,往往以19 世纪的工艺美术运动进行传播、触发了现代运动的开始为时间节点,正因为这一时期的风土建筑的价值认知演变方式发生了比较显著的变化,建筑师群体成为风土建筑研究的重要群体。因此,建筑师不仅仅是设计的实践者,也应当被看作思辨的哲学家。现代建筑史的一般分期方式开端定于19世纪末,也就是从同一时期开始,风土建筑也成为深深忧虑着现代建筑失去地域性的建筑师的普遍的灵感来源,一个提供联想,用以抵御全球化的潜伏者和藏匿的工具。该时段以鲁道夫斯基著名的“没有建筑师的建筑”展览的诞生年份为“终结”。在这一发展历程中,有众多重要人物及谱系,建筑师之间迥异的思想构成了关于该话题的缤纷景象,形成了反转话锋与显露洞见的当代群像,而像陶特这样过往在这个话题上不太被重视的人物,其思想和作品解析是理解那个复杂时代的重要入口之一。

1904 年穆特修斯出版《英国建筑》,欣赏风土建筑所具有的客观性品质并进一步发展,使这一特性的转化符合社会性的要求,客观性与风土建筑的品质具有了某种“关联性”,这种“建构”使得建筑师看待工业时代的诉求时,把风土建筑推向了一个具有“可育能力”的角色——即通过学习风土建筑所具有的客观性,破除学院派的既有框架,寻找到一条属于工业时代的现代建筑之路。1911年柯布西耶的“东方之旅”包含对文化、民俗、工业各方面成果的考察,但最值得注意的部分是柯布西耶对风土民居长时间的大量的学习和积累。1965 年柯布西耶出版《东方之旅》,收录了早年旅行经历中的所见所闻和速写,记录了在柯布西耶成为建筑和画家的过程中,风土建筑形成的视觉积累如何转换为现代设计资源。[27]与这些思辨建筑师的探索既有相同之处,又有所不同,陶特在德国、日本、土耳其等若干地区的人生阶段中发展出了与风土世界紧密相关的建筑理论与设计作品,其关于风土建筑的思想使现代建筑的观念得到进一步扩充,大大丰富了现代文化转换的方式,使得理性和经验合一的现代新理性法则作为建筑精神的基底,将风土建筑的价值完成了早期的升华。

1931 年,当五十多岁的陶特主导规划了数个位于柏林的现代主义社区时,青年鲁道夫斯基以希腊的基克拉迪群岛的风土建筑作为其博士论文的研究对象,发表《南部基克拉迪群岛混凝土构筑物的原初类型》,探讨地理景观、岛屿历史、建筑形式、居民生活方式、社会习俗之间的复杂关系,揭示风土建筑形态的缓慢沉淀过程,风土建筑的组构特征被类比为岛屿自身地理上所具有的性格,即岛民以柔性火山岩组构筒形拱的综合选择,平行于岛屿经历火山爆发后的地质层累,天工决定人工,并因此形成震撼性的地景。1964 年,他对于风土建筑的研究结晶产生新感召,在纽约现代艺术博物馆举办“没有建筑师的建筑”的展览并出版同名著作,作为一种深刻的文化认同,风土建筑及其展览者一同登上了建筑历史的舞台。[28]现代性正是一项未完成的事业,种种话语之中,风土建筑作为重要的提供灵感的对象,从游走于现代的边缘开始,逐渐汇入关于完整现代性的诠释。

在这一众现代精神的建筑学追问中,身为建筑师的陶特,其视角不仅仅从建筑本体出发,并且难能可贵的是,他反对民族主义式的风土建筑价值认知,将“日本”“土耳其”风土建筑的各种资源视作一种广义的人类遗产,将它们作为共同的历史整体进行研究。智者再不能慰藉,慰藉者再不能知,面对这种现代困局,陶特的思想使得现代建筑的观念场变得丰富而有活力,他试图引导出的不啻是现代建筑思想进一步引发的文化实践,其基底是将理性和经验合一的开明的理性主义或者新的现代精神。20 世纪的建筑学此后被建构为一种更为丰富的、复杂的、多样化的、多维度的建筑学,也已经大大超出后现代主义者所愿意承认的。[29]

在不断加速的现代进程中,今天的世界继续呈现出与其文化传统的断裂。如尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)所言,欧洲作为现代进程的始作俑者,在某种有利的条件下,表现为一个“创造性的摧毁过程”,在其他国家则不幸地展现为既往生活方式的解体,并且在几代人中都呈现为不育的现代性。[30]陶特的“世界”视角及建筑实验的依托对象是承载着前工业社会记忆的风土建筑,通过曲折“返回”风土建筑的观照方式,他曾经试图建立建筑灯塔,将一种新的现代建筑观建立起来,为现代建筑重新获得神话般固定的结构而行进,这背后的哲学态度的确如伊斯拉·阿克詹(Esra Akcan)所分析的,近似于康德的纯净理想。不管是客观性还是新客观性,德国的学术传统还是对东方建筑的神往,身在风土建筑环境中的长期观察和揣摩,共同将陶特引导到一种新的现代建筑精神上,在理性的基础上通过德行的知识来完成智性进化,最终实现超越国别、种族、宗教和社会阶级的普遍的人类情谊。陶特对气候极端重视,意味着将特定的认知环境外显要素抽取和化约为对风土的整体记忆,并有意识地适度引入心灵的不可知性,实现对地域构法的文化转换,这种双重的文化转换是极为复杂和艰巨的事业,陶特短暂的一生未竟其业。而相较于通常讨论中的批判性地域主义实践,陶特在20 世纪30 年代就已经构建的思想体系的不同之处还在于,他的思想路径更多地带有道德自律与开明文化立场,尊重风土世界的自足性。这种文化调适方式,本质上即以泛地域化的方式靠近“他者”,努力调和对传统生活方式剧烈“断根化”之恐惧的反应。如哈贝马斯指出的,今天的现实里不断发出的警示是,当抱有此种立场已经无效的心态时,“举目乱世”,人们便会要求返回到排他性的前现代信仰态度里。[31]

伽达默尔在其著名的诠释学著作《真理与方法》[32]中提出,任何“翻译”本质上都是“解释”,文本在一开始就带有作者的谋划(project)。在任何情况下,一项诠释必须要跨越双方的诠释学前理解(vorverständnis)差异,无论文化差异是大是小,时空距离是长是短,语义差别是多是少。反过来说,所有的解释也都是翻译。从伽达默尔的论证可以看出,一个封闭的意义世界中的理念无法和其他世界“通约”“对话”,它是有矛盾的。激进的诠释即文化转换,要么是对于自身合理化的补偿,要么就是一种皈依,即听命于一种陌生世界图景的合理性。陶特对“欧洲中心论”下现代主义产生怀疑,以及以此为立足点建立风土适应性模型,其本质即试图丰富和修正他所皈依的现代性,或者说他依然希望现代主义教义继续对东方有效并获得新的发展。到了半个多世纪之后,这种态度被代之以新的视角。20 世纪末,保罗·奥利弗(Paul Oliver)将风土建筑本身独立出来作为研究主体,将其看作一个重要的学科研究门类,并认为风土建筑被长期忽略的状况显示了对于建筑学的一种有失偏颇的解释,需对这一数量巨大的建筑从定义开始进行建筑学“变革”。[33]这种深刻的观念转变与学科反思已经既不同于柯布西耶,也不同于鲁道夫斯基,更不同于陶特。过往的现代建筑师对于风土的“热恋”乃至于将其建构为“缪斯”“迷思”等,其出发点无一例外都是希望从风土建筑中获取灵感,认定其支持功能主义美学或者有助于回归建筑的感性体验层面,对于他们来说,风土建筑的诸多先例支撑了小至人体模度,大至巨构建筑的形式特性和美学范式。而在今天,作为风土与现代转换的具体参与者,不管是建筑师还是建筑史家,还需意识到自身视角的单边性。换言之,在接受“说话者”和“听话者”的对话过程中,如果没有一种根本对称性的建构,在这种彼此的视角接受活动中,便无法合作产生一种共同的视域。而只有在这样的视域中,双方才能建立起不分主客体的共同解释,而不仅仅是种族中心意义上对于风土世界进行文化纳入式抑或转化式的肤浅解释。笔者就此认为,这也是重读包括拉斯金、莫里斯、穆特修斯、柯布西耶、鲁道夫斯基、佩夫斯纳,以及本文所讨论的陶特在内的一众“风土者”在过往的观念与行动时得到的重要思想启示。[34]

注释

[1] Bruno Taut. Japans Kunst Mit europäischen Augen gesehen[M]//Nachlaß Taut.Baukunst Sammlung(Mappe 1.Nr 14. BTS 323).Berlin:Akademie der Künste:24.

[2] Esra Akcan. Toward a Cosmopolitan Ethics in Architecture:Bruno Taut’s Translations out of Germany[J]. New German Critique,No. 99,Modernism after Postmodernity .2006(Fall):7-39. Esra Akcan.Bruno Taut’s Translations Out of Germany:Toward a Cosmopolitan Ethics in Architecture[M]// Lejeune Jean-Fransçois,Sabatino Michelangelo.Modern Architecture and the Mediterranean:Vernacular Dialogues and Contested Identities.London:Routledge,2010.

[3] 展览会展露了20世纪德国建筑师对于不同建筑风格的尝试,展出了诸如威廉·克瑞斯(Wilhelm Kreis)的新古典主义作品,凡·德·维尔德的新艺术风格的剧院示范性设计(Model Theatre),格罗皮乌斯和阿道夫·迈耶的现代主义风格的工厂设计等。

[4] 穆特修斯就客观性(sachlichkeit)进一步发展出工业美学式的“定型”(typisierung),认为建筑以及德意志制造联盟整个创造性的活动,就是致力于发展出各种定型,只有这样,建筑才能再次获得它在文化中曾拥有过的普遍意义。1914年7月德意志制造联盟大会召开,穆特修斯在就“定型”的黑格尔式时代精神目的论展开与格罗皮乌斯、凡·德·维尔德等人的争论,此时陶特站在格罗皮乌斯一边反对穆特修斯的提案,但是穆特修斯因为获得国家商业部出于定型化生产有利于国家贸易考虑下的支持而“获胜”,就在同月爆发了第一次世界大战,关于客观性进一步形式语言的探索也因战争告休止。请参见[美]H.F.马尔格雷夫.现代建筑理论的历史1673-1968[M].陈平,译.北京:北京大学出版社,2017.对此段历史的研究,以及拙作对穆特修斯建筑理论相关问题的若干重读,潘玥.穆特修斯“客观性”中的风土线索及现代意义[J].建筑师,2021(2):90-97.

[5] 战争结束时,陶特、格罗皮乌斯成了社会主义者,到了20世纪20年代,陶特已经转向新客观性(Neue Sachlichkeit)。本内在1926年出版的《现代功能建筑》(Der modern Zweckbau)中,复活了“客观性”(sachlichkeit)的概念,并引入zweck(功能)进行扩展。所谓“客观性”,最高的调和程度就是把东方的构成主义和西方的理性主义敏感性在德国结合起来。1927年格罗皮乌斯出版《国际建筑》(Internationale Architecktur),宣告了功能主义精神,时代精神的朦胧概念被提升为现代运动的思想前提。20世纪20年代中期,这两本史书成为德国现代性的关键时刻。因而格罗皮乌斯和陶特早先的表现主义建筑被新的功能主义精神代替了。请参见[美]H.F.马尔格雷夫.现代建筑理论的历史1673-1968[M].陈平,译.北京:北京大学出版社,2017:366-370,376-377,406-407.

[6] 请参见[美]H.F.马尔格雷夫.现代建筑理论的历史1673-1968[M].陈平,译.北京:北京大学出版社,2017:368.

[7] 请参见[美]H.F.马尔格雷夫.现代建筑理论的历史1673-1968[M].陈平,译.北京:北京大学出版社,2017.

[8] 从斯宾格勒(Oswald Spengler)的《西方的没落》(The Decline of the West,1918年)一书所获得的成功来看,存在一种强烈的悲观主义,这是一本在当时欧洲阅读面最广的书,相信西方文化处于其自然历史循环的末期,工业化与经济利益造成了这一精神危机。该书提出西方现代性的浮士德式精神并非诞生于1917年,而是诞生于10世纪,与精神再发现和罗马式建筑相伴随。在文艺复兴虚假的阿波罗式倒退之后,它已在17、18世纪的巴洛克和洛可可时代呈现出成熟的色彩,19世纪经历了西方境况不佳的冬天,浮士德式精神的没落文化(缺乏一切创造性)带着它的实证主义幻想,沉迷于不成熟的“文明”之中,技术与工业化的过度乐观主义已经使得德国人的道德感陷入危机。请参见[美]H.F.马尔格雷夫.现代建筑理论的历史1673-1968[M].陈平,译.北京:北京大学出版社,2017:349-352.Oswald Spengler Matei . The Decline of the West[M].Oxford :Oxford University Press,1991. 对应中译本为:[德]奥斯瓦尔德·斯宾格勒.西方的没落[M].吴琼,译.上海:三联书店,2006.以及 Calinescu.Five Faces of Modernity:Modernism,Avant-Garde,Decadence,Kitsch,Postmodernism[M].Durham:Duke University Press,1987.

[9] 陶特写道:“杀死欧罗巴,杀了他、杀了他、彻底杀死他,唱起圣歌!……从4世纪到16世纪,伟大的人类文化遍布世界每一方寸之上,印度,锡兰,柬埔寨,阿曼,暹罗……它们有丰富和成熟的形式,有关于建筑塑性艺术的难以置信的融合力!……你们这些欧罗巴人,谦卑才是你们应有的姿态!只有谦卑能使你们复原,带来在爱之上的建筑。存有对高贵世界精神的爱,方能使你们免于危险与痛苦,你们将因此敬畏她,培育她,关心她——文化!”请参见Bruno Taut.Ex Oriente Lux:Die Wirklichkeit Einer Idee[M].Berlin:Gebr. Mann Verlag,2007:81-82.

[10] 陶特1919年的《城市之冠》成稿早于《包豪斯宣言》(Bauhaus Manifesto),影响了“艺术公社”(Arbeitsrat für Kunst)的另一位创始人格罗皮乌斯,这一文本为宣言的起稿提供了参考。《城市之冠》一书也是陶特的思想转折点,与关注现代材料、形式美学相比,陶特此后越来越重视社会和精神层面对于建筑的影响。过往的研究较为普遍地指向其转变,源于政治语境和社会思潮的刺激:一战的影响,霍华德(Ebenezer Howard)领导的英国田园城市运动的影响,诗人保尔·谢尔巴特(Paul Scheerbart)的影响,19世纪哥特复兴运动(Gothic Revival Movement)的影响,等等。请参见Esra Akcan.Toward a Cosmopolitan Ethics in Architecture:Bruno Taut’s Translations out of Germany[J]. New German Critique,No. 99,Modernism after Postmodernity .2006(Fall):7-39.英 译 本Matthew Mindrup,Ulrike Altenmüller-Lewis.The City Crown by Bruno Taut[M].London:Routledge,2015.以及中译本:[德]布鲁诺·陶特.城市之冠[M].杨涛,译.武汉:华中科技大学出版社,2019. 肯尼思·弗兰姆普敦(KennethFrampton)认为阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)与汉斯·夏隆(Hans Scharoun)可能都曾从陶特《城市之冠》中获得某种启迪(夏隆曾是“玻璃链”的成员),请参见[美]肯尼思·弗兰姆普敦.建构文化研究[M].王骏阳,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:254-255.

[11] 请参见Matthew Mindrup,Ulrike Altenmüller-Lewis.The City Crown by Bruno Taut[M].London:Routledge,2015. [德]布鲁诺·陶特.城市之冠[M].杨涛,译.武汉:华中科技大学出版社,2019.

[12] 请参见D ie N e u e Wo hnun g,D ie Fr au als Schöpfenh[M].Leipzig:Verlag Klinkhardt & Biermann,1928.

[13] 请参见[美]H.F.马尔格雷夫.现代建筑理论的历史1673-1968[M].陈平,译.北京:北京大学出版社,2017:349.

[14] 请参见[日]井上章一. xiiiffkらxvft桂離宮神話[M].東京:講談社,1997.以及Manfred Speidel.Bruno Taut From Alpine Architecture to Katsura Villa[M].Tokyo:Minoru Mitsumoto,2007.

[15] 请参见[日]篠田英雄.日本タウトの日記1933年[M].東京:岩波書店,1975:i-ix.

[16] 陶特在日本得到的设计实践机会不多,1933年10月完成的奈良生驹山规划,停留于方案,1935年设计的山崎住宅方案未被采纳,在日本最终建成的两处住宅为1936年4月竣工的大仓邸,以及同年9月竣工的热海日向别邸。唯一现存的建筑作品是日向邸(扩建部分)。陶特本人1934年8月起一直居住在群马县高崎市少林山达摩寺洗心亭,直至1936年11月离开日本,潜心研究日本建筑与文化,前后出版了四本相关著作。请参见Manfred Speidel.Bruno Taut From Alpine Architecture to Katsura Villa[M].Tokyo:Minoru Mitsumoto,2007:114-115.

[17] 请参见Bruno Taut.Das japanische Haus und sein Leben(Houses and People of Japan)[M]. Berlin:Gebr.Mann Verlag,1997.

[18] 请参见Bruno Taut.Das japanische Haus und sein Leben(Houses and People of Japan)[M]. Berlin:Gebr.Mann Verlag,1997:21.

[19] 陶特还写道:“我真正想要表达的意思是,日本建筑应对当地气候显示出卓越的调适能力,风土建筑与本土习俗和日常休憩如此和谐……为何除了日本以外,没有一处地方让人发现连廊是如此地适应于现代建筑呢?……露台和阳台不过是西方对它的当代模仿而已!” 请参见Bruno Taut.Das japanische Haus und sein Leben(Houses and People of Japan)[M].Berlin:Gebr.Mann Verlag,1997:175,262.

[20] 陶特写道:“气候,特别是日本的夏季,铸就了风土建筑,……论及如何使身体处于平衡之中,谁也不如日本风土建筑做得好……现代建筑需使用昂贵的电气设施才能获得与这种环境等价的效果,而人工的通风方式只可短时间使用,无法真正长久。”请参见Bruno Taut.Das japanische Haus und sein Leben(Houses and People of Japan)[M].Berlin:Gebr.Mann Verlag,1997:72.

[21] 请参见Bruno Taut.Das japanische Haus und sein Leben(Houses and People of Japan)[M].Berlin:Gebr.Mann Verlag,1997:112-113,116-117.

[22] 陶特清醒地意识到,民族主义式地应对文化危机同样危险,包括在他自己的国家德国也是如此。陶特在土耳其出版于1938年的《建筑讲演集》(Mimari Bilgisi,Lectures on Architecture)从各个维度展开对于民族主义的质疑和批驳,他认为不论这种民族主义以现代的伪形还是历史的外衣表达,本质并无不同:“不论建筑师被迫以现代表达来创造民族建筑,比如在意大利法西斯统治下的做法,又或者直接使用历史风格……这两种方式都是灾难。”请参见该书的日译本:[日]落合桃子.タウト建築論講義[M].東京:鹿島出版会,2015:334.

[23] 请参见Martin Wagner.Letter to Walter Gropius,29 August,1937.

[24] 请参见[日]落合桃子.タウト建築論講義[M].東京:鹿島出版会,2015:4-5,24,162.

[25] 陶特认为建筑的气候属性可以铸就一种普适的建筑,而并非欧洲专有的建筑思维方式,这样一来,一种去欧洲中心论式的普适性便可以产生。请参见[日]落合桃子.タウト建築論講義[M].東京:鹿島出版会,2015:92.

[26] “创制的符号”是我们不得不采用的权宜之计,洛克的《人类理解论》(1742)写道:“由于构成一个人思想的那些观念的画面既不能被另一个人直接看到,也不能储存在记忆以外别的地方,而记忆并不是一个特别可靠的储藏库,因此我们需要拥有观念的符号,从而能够相互交流思想,也可以把它们记录下来供我们自己使用。”请参见Jean Starobinski.Jean-Jacques Rousseau,La Transparence Et L’Obatacle[M].Paris:Editions Gallimard,1971:170.

[27] 请参见A d o l f M a x Vo g t. R a d k a D o n n e l l(trans.). Le Corbusier,the Noble Savage:toward an Archaeology of Modernism[M]. Massachusetts:The MIT Press. 1998. 以及拙作对相关问题的若干重读,潘玥.勒·柯布西耶的风土命题与现代启示[J].建筑师,2019,(6):77-84.

[28] 请参见Bernard Rudofsky. Architecture Without Architects:A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture[M]. New York:New York:Doubleday,1964.以及拙作对相关问题的若干重读,潘玥.西方风土建筑价值认知的转变——伯纳德·鲁道夫斯基和“没有建筑师的建筑”思想形成过程研究[J].建筑学报,2019(6):110-117.

[29] 后现代主义建筑学通常意味着回应“后现代境况”或者“后现代思维”的建筑革命,关于建筑学的后现代主义宣言最重要的三部文本如下:文丘里的《建筑的复杂性与矛盾性》,请参见Robert Venturi.Complexity and Contradiction in Architecture[M].New York:Museum of Modern Art,1966.罗西的《城市建筑》,请参见Aldo Rossi.The Architecture of the City[M].Cambridge:The Mit Press,1966.詹克斯的《后现代建筑语言》,请参见Charles Jencks.The Language of Post-Modern Architecture[M].London:Academy Editions,1987.

[30] 请参见[德]尤尔根·哈贝马斯.分裂的西方[M].郁喆隽,译.上海:上海译文出版社,2019:14.

[31] 请参见[德]尤尔根·哈贝马斯.分裂的西方[M].郁喆隽,译.上海:上海译文出版社,2019:90.

[32] 请参见[德]汉斯-格奥尔格·伽达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎,译.北京:商务印书馆,2010:390-413.

[33] 请参见Paul Oliver. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World[M]. London:Cambridge University Press,1997.

[34] 关于风土的批判力问题,夏铸九教授近期的观点深富思辨力与启发性:21世纪的第二个十年开启之时,在中国大陆的历史与政治条件之上,首先,可以有能力,跨过商品生产与个人表现的贪婪欲望,也是形式主义的致命吸引力——如,批判的地域主义(critical regionalism)这一类有恋物癖式的现代建筑师论述话语的创新偏见,与拜物教式的评论家“语言商品”的“交换价值”炒作;肯尼思·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)将风土建筑(vernacular architecture)排除在其定义的批判性地域主义(critical regionalism)之外,看不到相对于现代建筑师的设计,“还活着的”风土建筑的潜在社会力量,因此无法质疑书籍主题下隐藏的“现代性”(modernity)。他将保存限制在专业技术的分工里,看不到保存实践回过来质疑与检验既有现代建筑理论的颠覆潜力。即使他在 2007 年四版《现代建筑》(Modern Architecture:A Critical History)“序言”里,承认欧洲中心主义偏见令自己不安,也知道操作性批评(operative criticism)在认识论上难以回避意识形态工具的武断性。这是文艺复兴后西方性建构的资产阶级建筑学(architecture)对历史投下阴影的侵蚀与遮蔽作用(the eclipse of history)。由于看不到现代建筑师与规划师的论述话语空间,其实受制于资本主义生产关系所施加的秩序、法令等言词符号系统,为专业的论述话语操作所左右,强调空间的构想层面(conception),误导专业“孤立地”追求“空间形式本身”的创新,是必须被批判的空间表征与再现(representations of space)。转引自夏铸九先生2021年4月在朱光亚先生出版《建筑遗产保护学》会议上的讲稿记录。