个性化干预对下肢深静脉血栓形成介入治疗患者的临床效果

张冬云 邓五一 张 菊 谢静波 王丽君 韩 健

1 民航总医院医学影像科,北京 100123

2 民航总医院血管外科,北京 100123

深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)主要是由于深静脉血管内血液发生异常凝血,引起静脉腔部分或完全阻塞,导致静脉回流功能障碍的一种病变[1-3]。DVT若未能得到及时且有效的救治可诱发慢性深静脉功能不全,出现严重水肿等症状而损伤患者健康,甚至可能导致截肢或诱发肺栓塞,形成致残或死亡结局[4-6]。介入溶栓治疗(简称介入治疗)为DVT的首要治疗方案,具有微创、易恢复及安全性高等优势[7-8]。但其在治疗期间仍有一定的并发症发生风险,且溶栓治疗的整体时间较长,患者在对疾病本身与预后的多重思虑干扰下易发生焦虑、抑郁等心理症状,从而对介入治疗造成不良影响。因此,在介入治疗过程中,相关干预措施对于整体治疗具有重要的保障作用。DVT的诱因较为复杂,患者的个体性差异亦较明显,传统以症状为本的常规干预措施难以达到满意的临床效果。本研究总结以往介入治疗的临床经验,通过循证等方法在新型以患者为本的医疗理念基础上,制定出一套个性化干预措施。为评估此套个性化干预措施的应用效果,特开展此项研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2018年1月至2021年1月于民航总医院行介入治疗的下肢DVT患者的临床资料。诊断与治疗标准:符合《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》[9]中的相关诊断标准和《下肢深静脉血栓形成介入治疗规范的专家共识》[10]中的治疗标准。纳入标准:(1)经医学影像学检查结合临床表现确诊为下肢DVT的患者;(2)首次确诊为下肢DVT的患者;(3)接受介入治疗的患者;(4)相关临床资料完整的患者。排除标准:(1)原有下肢活动功能障碍的患者;(2)合并恶性肿瘤的患者;(3)既往有下肢血管手术史的患者;(4)存在介入治疗禁忌证的患者;(5)有出血倾向或出血性疾病的患者;(6)合并血液系统疾病的患者;(7)介入治疗后立即转院的患者;(8)合并精神类疾病的患者。根据纳入、排除标准,最终共纳入108例下肢DVT患者,并根据干预方式的不同将患者分为常规组(采取常规干预)和观察组(采取个性化干预),每组54例。常规组中,男性31例,女性23例;年龄39~68岁,平均年龄(53.22±6.13)岁;病程为1~3个月,平均病程(1.81±0.44)个月;发病诱因:外伤25例,手术并发症16例,长期卧床9例,其他4例。观察组中,男性30例,女性24例;年龄42~67岁,平均年龄(53.78±5.49)岁;病程1~3个月,平均病程(1.83±0.57)个月;发病诱因:外伤24例,手术并发症17例,长期卧床8例,其他5例。两组患者的性别、年龄、病程和发病诱因比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 干预方法

1.2.1 常规组

采取常规干预,具体内容包括生命体征监测、凝血功能检查、症状体征观察,以及抗凝、抗感染等干预。

1.2.2 观察组

采取个性化干预。具体措施:(1)个性化小组的建立与干预措施的制定。由科室主任护师担任个性化小组组长,由科室全体护理人员与医师任小组成员,分析实施过程中发现的问题并进行修正。于患者入院后与患者及其家属进行有效沟通,在沟通过程中,采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)、抑郁自评量表(selfrating depression scale,SDS)对患者的心理状态进行评估[11]。详细了解患者及家族相关病史、个人相关不良生活习惯、个人习惯爱好、工作情况、文化程度、家庭成员等信息,结合患者的病情、药物敏感性、原发疾病等情况制定个性化干预措施。(2)健康宣教。根据患者的文化程度向患者开展健康宣教,宣教内容包括疾病知识、介入治疗的原理与优势、患者注意事项、介入治疗过程与时间等,注意采用患者可理解的语言,必要时,可使用方言进行沟通以拉近与患者之间的关系;对于文化程度较高的患者,应特别注意提醒其要通过正规渠道获取相关知识与信息。(3)心理干预。详细倾听患者的主诉,以和蔼的态度解答患者的疑问,根据心理评估结果进行专业干预,对于SAS评分<50分、SDS评分<53分无明显心理问题患者给予鼓励;对于SAS评分为50~59分、SDS评分为53~62分有轻度心理障碍的患者通过沟通、答疑、语言安抚、音乐、阅读等方法进行缓解;对于SAS评分为60~69分、SDS评分为63~72分有中度焦虑或抑郁的患者采用正念认知疗法等进行干预;对于SAS评分>69分、SDS评分>72分的重度心理障碍患者,应联系专业医师给予专业治疗。(4)介入干预。术中,将患者的双下肢垫高30°以促进血液回流,并提高患者的舒适度;溶栓过程中,避免对患肢进行按摩、挤压等,以防栓子脱落;治疗过程中,加强症状监测,将输注的液体加温至30℃。介入治疗过程中,注意询问患者的体感温度,及时调节环境温度。避免温差过大对患者的血管造成刺激,从而引起血管的过度收缩。(5)术后干预。术后及时拔管,加强巡视,对穿刺点给予指压止血,在观察穿刺点无出血、患者无不适症状的前提下开展早期活动,活动内容包括踝关节跖屈背伸、双足旋转、双腿屈曲抬高等,并逐步开展下床活动等,避免患肢进行抗阻运动;结合患者的个人爱好选择运动方式,以提高患者的坚持性。(6)饮食干预。根据患者的爱好、习惯、民族禁忌等情况,与患者共同制定介入治疗期间的食谱,注意避免刺激性食品、饮料的摄入,禁烟、禁酒,限糖。(7)其他干预。根据患者的具体情况给予个性化干预,例如,注意个人卫生,特别是穿刺点皮肤清洁、遵医行为等;主动询问患者是否出现胸闷、皮肤黏膜出血、泌尿系统不适等相关症状。(8)住院床位干预。根据患者的病情、介入治疗情况等将高龄、出血风险高、有特殊情况而需要重点监测的患者安置于距离医护中心较近的位置,以提高急救的时效性。

1.3 观察指标

(1)比较两组患者的临床指标,包括介入治疗时间、卧床时间、介入治疗后住院时间。(2)采用SAS、SDS量表评估干预前后两组患者的心理状态。SAS、SDS的评分范围均为20~80分,其中,SAS评分≥50分、SDS评分≥53分提示存在焦虑、抑郁情绪,得分越高,表示焦虑、抑郁的程度越严重[11]。(3)比较干预前后两组患者的生活质量。生活质量采用世界卫生组织(World Health Organization,WHO)制定的生活质量量表(quality of Life with 100 questions,QOL-100)进行评估,量表内容包括生理状态、心理状态、社会关系、生活状况、独立能力共5个维度,得分越高,提示患者的生活质量越好[12]。(4)比较干预前后两组患者的静脉血流指标,包括静脉血流峰速、静脉血流平均速度。使用彩色多普勒超声检查静脉血流指标的变化情况。(5)统计并比较出院前两组患者介入治疗相关并发症的发生情况。

1.4 统计学方法

应用SPSS 23.0软件对数据进行统计分析。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料采用n(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

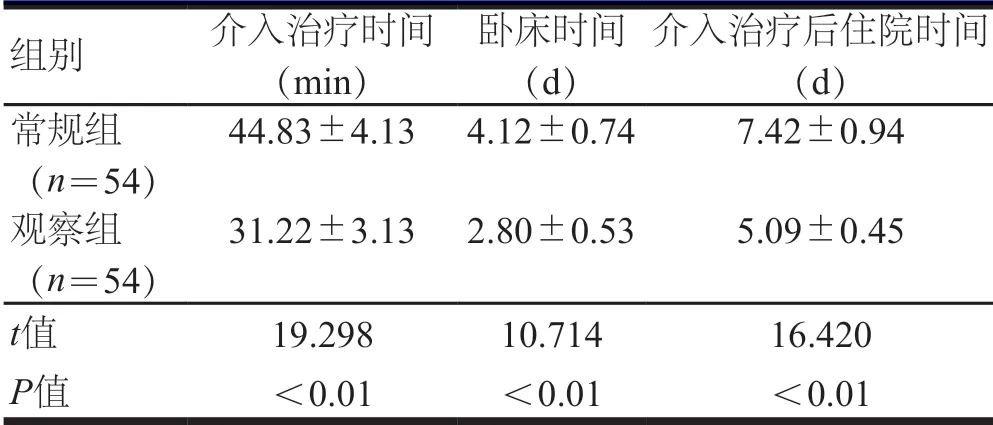

2.1 临床指标的比较

观察组患者的介入治疗时间、卧床时间、介入治疗后住院时间均明显短于常规组患者,差异均有统计学意义(P<0.01)。(表1)

表1 两组患者临床指标的比较(±s)

表1 两组患者临床指标的比较(±s)

组别 介入治疗时间(min)卧床时间(d)介入治疗后住院时间(d)常规组(n=54)44.83±4.13 4.12±0.74 7.42±0.94观察组(n=54)31.22±3.13 2.80±0.53 5.09±0.45 t值 19.298 10.714 16.420 P值 <0.01 <0.01 <0.01

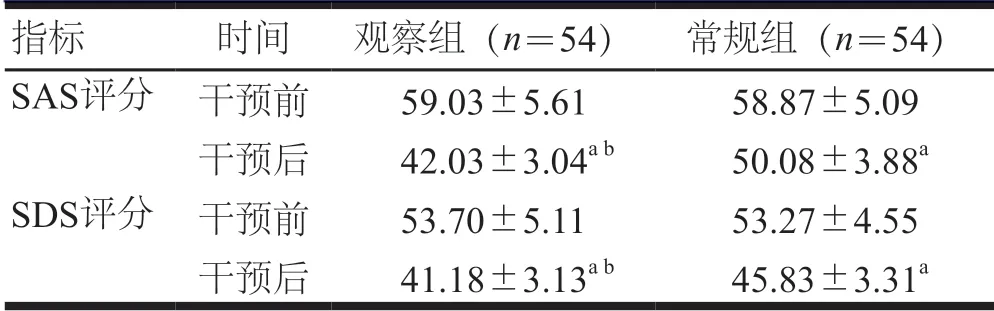

2.2 心理状态的比较

干预前,两组患者的SAS、SDS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的SAS、SDS评分均低于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,观察组患者的SAS、SDS评分均低于常规组患者,差异均有统计学意义(t=11.989、7.505,P<0.05)。(表2)

表2 两组患者干预前后SAS、SDS评分的比较(±s)

表2 两组患者干预前后SAS、SDS评分的比较(±s)

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与常规组干预后比较,bP<0.05

指标 时间 观察组(n=54) 常规组(n=54)SAS评分 干预前 59.03±5.61 58.87±5.09干预后 42.03±3.04a b 50.08±3.88a SDS评分 干预前 53.70±5.11 53.27±4.55干预后 41.18±3.13a b 45.83±3.31a

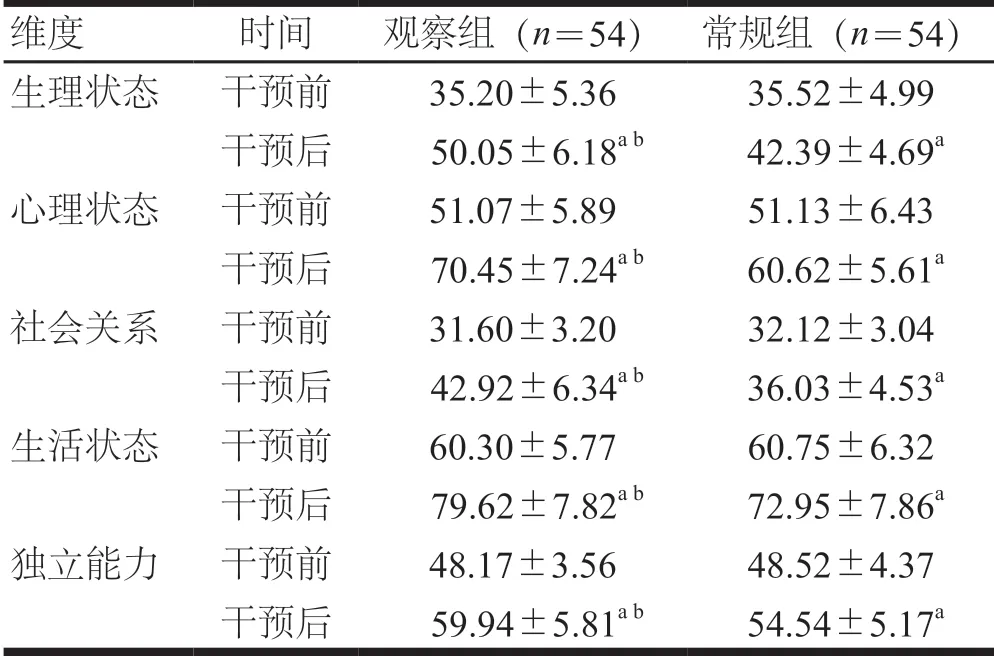

2.3 生活质量的比较

干预前,两组患者QOL-100量表中生理状态、心理状态、社会关系、生活状态、独立能力维度的评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者QOL-100量表中生理状态、心理状态、社会关系、生活状态、独立能力维度的评分均高于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,观察组患者QOL-100量表中生理状态、心理状态、社会关系、生活状态、独立能力维度的评分均明显高于常规组患者,差异均有统计学意义(t=7.260、7.885、6.495、4.420、5.107,P<0.01)。(表3)

表3 两组患者干预前后QOL-100量表评分的比较(±s)

表3 两组患者干预前后QOL-100量表评分的比较(±s)

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与常规组干预后比较,bP<0.05

维度 时间 观察组(n=54) 常规组(n=54)生理状态 干预前 35.20±5.36 35.52±4.99干预后 50.05±6.18a b 42.39±4.69a心理状态 干预前 51.07±5.89 51.13±6.43干预后 70.45±7.24a b 60.62±5.61a社会关系 干预前 31.60±3.20 32.12±3.04干预后 42.92±6.34a b 36.03±4.53a生活状态 干预前 60.30±5.77 60.75±6.32干预后 79.62±7.82a b 72.95±7.86a独立能力 干预前 48.17±3.56 48.52±4.37干预后 59.94±5.81a b 54.54±5.17a

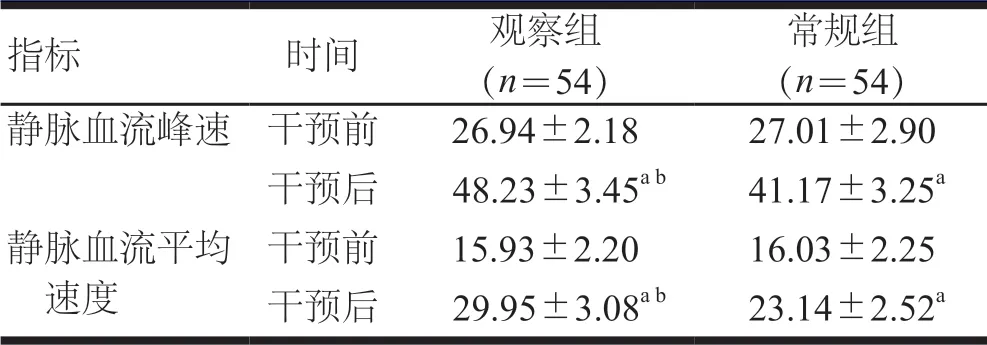

2.4 静脉血流指标的比较

干预前,两组患者的静脉血流峰速、静脉血流平均速度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的静脉血流峰速、静脉血流平均速度均快于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,观察组患者的静脉血流峰速、静脉血流平均速度均快于常规组患者,差异均有统计学意义(t=10.955、12.574,P<0.01)。(表4)

表4 两组患者干预前后静脉血流指标的比较(cm/s,±s)

表4 两组患者干预前后静脉血流指标的比较(cm/s,±s)

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与常规组干预后比较,bP<0.05

指标 时间 观察组(n=54)常规组(n=54)静脉血流峰速 干预前 26.94±2.18 27.01±2.90干预后 48.23±3.45a b 41.17±3.25a静脉血流平均速度干预前 15.93±2.20 16.03±2.25干预后 29.95±3.08a b 23.14±2.52a

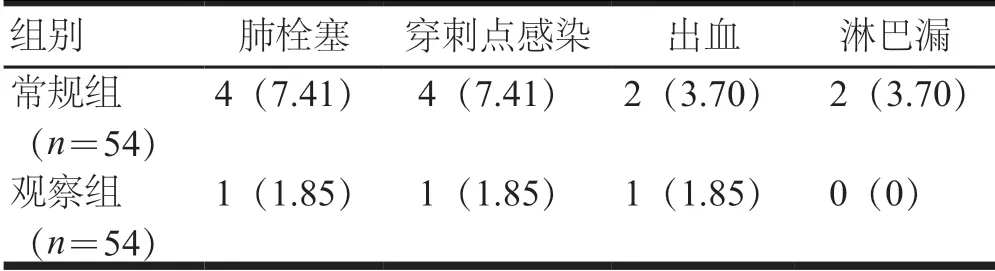

2.5 介入治疗相关并发症发生情况的比较

观察组患者的介入治疗相关并发症总发生率为5.56%(3/54),低于常规组患者的22.22%(12/54),差异有统计学意义(χ2=6.271,P=0.012)(表5)。患者经肺部药物溶栓、抗感染、切口内纱布堵塞压迫等对症干预后均好转。

表5 两组患者介入治疗相关并发症发生情况[n(%)]

3 讨论

下肢DVT是以各种诱因导致下肢深静脉内血液异常凝集而形成的一种外周血管病变[13-14]。下肢DVT的主要表现为下肢水肿,伴或不伴患肢疼痛,其诱因较为复杂,外伤、各种手术及各种原因导致的长期卧床等均可诱发下肢DVT[15-17]。下肢DVT若未能得到及时有效的治疗,不仅可导致截肢,还可因血栓脱落进入肺脏引发肺栓塞从而导致患者临床死亡[18-19]。因此,及时、有效的治疗是预防下肢DVT患者致残、致死的重要基础。目前,介入治疗是下肢DVT的主要治疗方案,具有微创、术后易恢复、预后较好等优势。但其溶栓时间较长,其引起的不适感及患者对疾病本身、预后的担忧均易引发焦虑、抑郁等负性情绪。介入治疗后仍需一定时间的卧床休息,因此,术后干预对于保证疗效、预防复发具有重要意义。由于下肢DVT的诱因较复杂且患者自身凝血功能、病情、等个体情况差异较大,因此,传统以症状为本的干预措施难以满足下肢DVT患者的需要。

随着现代“以人为本”医疗服务理念的推广,以及人们对于临床医学服务要求的提高,下肢DVT患者对临床干预方案的要求也在不断提高。为此,本研究总结以往的临床工作经验,通过结合循证法、康复理论、质量控制法等制定了个性化干预方案。本研究于患者入院后通过有效沟通及相关专业评估,全面了解每例患者的具体情况,据此制定出个性化干预措施,有效提高了临床干预的针对性。传统的健康宣教内容较为统一,患者与家属正处于对后续治疗与疾病本身担忧、恐惧的状态,通常无法获得良好的宣教效果。根据患者的文化水平、职业等情况进行宣教能够提高患者的接受度,从而使患者更好地配合治疗。心理问题对于介入治疗具有重要作用,对患者进行专业评估后,有针对性地开展心理干预能够提高心理干预效率,并且可以获得更良好的干预效果。介入治疗过程中的干预措施能够提高患者溶栓过程的舒适度,例如,采用抬高下肢的体位能够促进静脉血液回流;保温干预能够减轻温度刺激引发的血管过度收缩及其导致的血流动力学过度波动,从而减轻对患者血管内皮功能的不良影响。术后干预措施能够及时发现患者术后并发症与不适,促进患者术后恢复;早期开展下肢活动还可促进血液循环,根据患者的具体情况制定术后运动方案、自我管理方案等能够提高患者的接受度和坚持度,使患者易于接受、乐于坚持。饮食是下肢DVT治疗的基础,通过饮食干预能够改变患者的不良饮食习惯,有利于患者院外长期坚持,从而有利于远期预后。住院床位干预不仅有利于对患者的各种治疗、监测等,还可优化医护资源,提高临床工作效率与急救效率。每例患者均具有其特异性,发现并通过干预帮助患者积极主动改变不利于下肢DVT治疗的因素,对于治疗与预后均具有积极意义。

本研究结果表明,观察组患者的介入治疗时间、卧床时间、介入治疗后住院时间均明显短于常规组患者,提示个性化干预措施能够提高介入治疗效率,促进患者术后恢复;治疗后,观察组患者的心理状态优于常规组患者,提示个性化干预措施能够更有效地改善下肢DVT患者的心理状态,使患者能够更好地配合治疗,减轻因心理因素诱发的不良反应;另外,个性化干预措施能够进一步提高下肢DVT患者的生活质量。本研究发现,干预后,观察组患者的静脉血流峰速、静脉血流平均速度均快于常规组患者,提示个性化干预措施能够更好地改善患者介入治疗后的血流速度,这主要与术后早期活动有关。刘春红等[20]研究认为,改良下肢运动操能够更好地改善下肢DVT患者介入术后的静脉血液速度,与本研究结论相符。但该研究的重点集中于改良下肢运动操的应用效果,而本研究针对患者的个性化情况进行有针对性的干预,提高了患者的依从性,易于患者长期坚持。本研究中,观察组患者的介入治疗相关并发症总发生率低于常规组患者,提示个性化干预措施能够提高介入治疗的安全性。

综上所述,个性化干预措施能够更好地调整下肢DVT患者介入治疗过程中的心理状态,加快患者静脉血流速度,改善患者的生活质量,并且可降低介入治疗相关并发症的发生率,提高安全性。本研究结果有待扩大样本量进一步验证。