基于高光谱成像技术的双孢蘑菇病害早期诊断

陈子涵,黄 亮,温志强,温 蝶,王胜楠,廖小玲,魏 萱,

(1. 福建农林大学机电工程学院, 福建 福州 350002;2. 福建水利电力职业技术学院, 福建 永安 366000;3. 福建农林大学生命科学学院, 福建 福州 350002;4. 福建农林大学食品科学学院, 福建 福州 350002)

0 引言

【研究意义】2019年我国食用菌总产量达3934万t,总产值高达3127亿元。双孢蘑菇(Agaricus bisporus)是食用菌最主要的栽培品种之一,在全球60多个国家和地区都有种植生产[1]。双孢蘑菇的短生长周期、快繁殖、大数量等特点使得其经济价值广受菇农认可。但在菇房种植过程中,由于机械化程度低、管理欠妥等问题,双孢蘑菇不可避免会遭受病害的侵袭。双孢蘑菇真菌病疣孢霉病,又称褐腐病、湿泡病,是危害双孢蘑菇的世界性病害。有害疣孢霉菌(Mycogone perniciosa)是该病的致病真菌,在我国长江以南的种植区域广为流行,严重影响着我国双孢蘑菇菇房的生产效益[2]。由于双孢蘑菇疣孢霉病与寄主、病原菌、传播媒介及菇房培养环境条件均有关系,且发病潜伏期长、传染快,存在使健康菇无法正常成长的问题,有经验的菇农最快也要在双孢蘑菇子实体小菇期后才能鉴别染病与否;或者采用内源转录间隔区(ITS)基因片段的聚合酶链式反应(PCR)鉴定[3]以及传统的柯赫氏法则[4]待菇体出现损耗后进行检测。这些方法往往因为时效性差导致病菇传染速度大于遏制速度。因此,在早期对双孢蘑菇疣孢霉病进行快速、无损的检测识别,能够帮助菇农及时发现菇房染病双孢蘑菇,提醒菇农及时采取止损措施,阻止病害继续扩散,从而保证菇房的双孢蘑菇产量与品质,保障菇农的正常经济收益。【前人研究进展】国内外学者采用无损检测技术对双孢蘑菇内部品质开展了不同研究,高光谱成像技术能同时获取双孢蘑菇的光谱和图像信息,具有信息量丰富[5]、检测便捷[6]、无损[7]等优点,被广泛应用于农作物病害检测。例如Parrag等[8]利用高光谱成像技术检测双孢蘑菇子实体成熟期的蜘蛛网病(由树枝状真菌引起),利用SVM建模成功分离出蜘蛛网病感染样本,每组样本的正确率均在80%以上;Gaston等[9]利用可见-近红外高光谱成像技术对双孢蘑菇子实体成熟期菌盖上的褐斑病(细菌性病,无害)进行识别研究,对正常、机械损伤及在运输或储存时被微生物腐败后的双孢蘑菇建立识别模型,使用决策树将双孢蘑菇分类,分类的准确度能在95%以上。结果表明高光谱可以用于检测并对蘑菇不同类型的损伤进行快速、自动的分类。【本研究切入点】现已有很多基于高光谱成像技术对双孢蘑菇子实体成熟期时含水率[10]、新鲜度[11]和损伤情况[12]的预测研究,但目前针对双孢蘑菇病害研究都是在子实体生长的中后期,原基期至小菇期时的早期双孢蘑菇可能处在菌丝生长阶段,其菌盖无法用肉眼辨别。故采用高光谱成像技术获取早期双孢蘑菇各个生长周期的病害光谱信息,以实现双孢蘑菇病害的早期诊断。【拟解决的关键问题】本研究拟基于高光谱成像技术,在双孢蘑菇生长早期(小菇期之前)对双孢蘑菇疣孢霉病进行检测识别,能够发现染病双孢蘑菇的同时,还能够减少农药使用、 农药超标、土壤污染等环境问题。为消除高光谱图像数据在采集过程中,可能存在光谱曲线错误旋转、基线漂移和图像变形等不利因素造成的噪声信号大而过拟合,本研究对采集的高光谱数据进行预处理,并选择最优预处理算法。对比不同建模方法结合预处理方法,通过定性评价标准选择最终的病害鉴别模型,为开发双孢蘑菇疣孢霉病早期鉴别设备提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

双孢蘑菇菌菌种为W192,疣孢霉菌种为My.p0012,均由福建省农业科学院食用菌研究所提供。

1.2 方法

1.2.1 双孢蘑菇的培养 将播种、装袋后的双孢蘑菇放入人工气候培养箱中培养,初始设置温度22 ℃,相对湿度90%,无光照。待菌丝能够长满90%栽培料时(约两周)进行覆土处理[13],以福建省农业科学院食用菌研究所的土料覆盖栽培料约2.5 cm为覆土层高。参考郭倩等[14]研究的成果,此时调整人工气候培养箱内的环境为温度20 ℃,湿度85%,无光照。待菌丝长到2/3覆土层时(约覆土后7~10 d),调整人工气候培养箱内的环境为温度20 ℃,相对湿度90%,无光照,等待出菇。培养期间每天早晚通风1 h。

1.2.2 双孢蘑菇染病接种 将有害疣孢霉菌在马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)上,于25 ℃恒温暗箱中培养7 d。于无菌操作台内用超纯水将PDA培养基上的有害疣孢霉菌孢子洗下,制作成孢子悬液,并用血球计数板检查有害疣孢霉菌孢子悬液为1.0×105个·mL-1。待双孢蘑菇菌丝长到2/3覆土层时,将5 mL有害疣孢霉菌孢子悬液均匀喷洒在覆土层表面。

1.2.3 病菇鉴定 在无菌台内将病菇上的褐色液滴和病菇切片分别放置在PDA平板培养基内并封口后,于25 ℃恒温培养箱中培养。5 d后,在显微镜下挑出菌丝并纯化,观察是否有发黄、凋零现象。也可通过菌盖大小来判断,处在同一时期的双孢蘑菇,与健康样本的菌盖直径相比,染病样本的菌盖直径较短。

1.2.4 高光谱图像获取 高光谱成像系统(见图1)主要包括内置推扫高光谱成像仪、4个50 W卤钨灯光源、样品升降台及平板电脑等。为保证采集的高光谱图像清晰,避免失真现象,调试确定物镜距离、CCD相机曝光时间和推扫移动速度。经过反复调试,最终确定物镜高度为30 cm,CCD相机曝光时间为70 ms,相机推扫移动速度为1.30 mm·s-1。分别采集健康双孢蘑菇早期子实体菌盖的可见/近红外高光谱图像(401~1046 nm,分辨率2.8 nm)后提取感兴趣区域(Region of interest, ROI)的平均光谱数据。由于感兴趣区域为菌盖周围部分,故感兴趣区域提取形状选择椭圆形,逐一选取图像样本的ROI后利用新区域(New Region)叠加待提取数据的样本图像区域,最后在401~1046 nm波段下提取所有图像感兴趣区域的光谱数据。

图1 可见/近红外高光谱成像系统Fig. 1 Visible/near-infrared hyperspectral imaging system

为清除由于传感器暗电流等原因产生图像中的噪音,将采集到的原始高光谱图像利用标准反射白板和黑暗背景下高光谱图像数据校正,如公式1所示

式中:

I——校正之后的高光谱图像数据;

I0——原始的高光谱图像数据;

B——黑暗背景下的高光谱图像数据;

W——标准反射白板的高光谱图像数据。

1.2.5 诊断模型 随机森林分类器(RF)是一种集成分类器,对于异常值和噪声有良好的容忍度,随机选择的训练样本子集和变量后,生成多个决策树,其具体执行步骤见参考文献[15]。本研究随机森林通过设定500颗决策树对分类结果进行投票,例如,当对健康样本的投票数高于对染病样本的投票数时,随机森林就将这个变量确定为健康样本。

支持向量机(SVM)的基本原理是将原始特征空间映射到更高维度的空间,使得数据线性可分,这种转换是通过对原始数据应用内核函数来隐式执行的[16]。本研究采用径向基函数(RBF)核函数结合网格法优化参数,使建模结果最佳。对于二分类的分类目标是寻找最优超平面,得到正确分类结果并使分类间隔最大。

极限学习机(ELM)由Huang等[17]提出,优化了传统的单隐含层前馈神经网络。不同于传统的神经网络,ELM无需迭代调整参数,能够自动实现参数调优[18]。ELM随机分配隐含层的权值 ωi和偏差值,通过解简单的方程式确定最终的输出权值 βj,计算速度快。可以由算法随机设定输入层和隐含层的连接权值以及隐含层的阈值,在设定完成后,不需要反向调整。在保证学习精度的前提下,泛化性能满足需求。

利用ENVI 5.3(美国Exelis Visual Information Solutions公司)、Unscrambler X10.1(挪威CAMO AS公司)和MATLAB R2016b(美国Mathwork 公司)软件对采集到的双孢蘑菇高光谱图像信息进行数据处理。通过定性评价指标:样本识别准确度(见公式2),针对分类问题判断所建模型对样本分类的效果。准确度越高,该模型对输入样本的分类完成的越好。

2 结果与分析

2.1 平均光谱曲线分析

采集原基期、菇蕾期、幼菇期、小菇期的健康、染病双孢蘑菇高光谱图像,各个生长周期约1~2 d。小菇期后染病双孢蘑菇病害特征较为明显,菌盖表面出现褐变等患病症状,因此将接种后7~11 d内的样本认定为早期。获取菌盖部分的ROI高光谱图像,最终获得共400个高光谱图像的ROI光谱数据样本,具体见表1。

表1 样本信息Table 1 List of samples

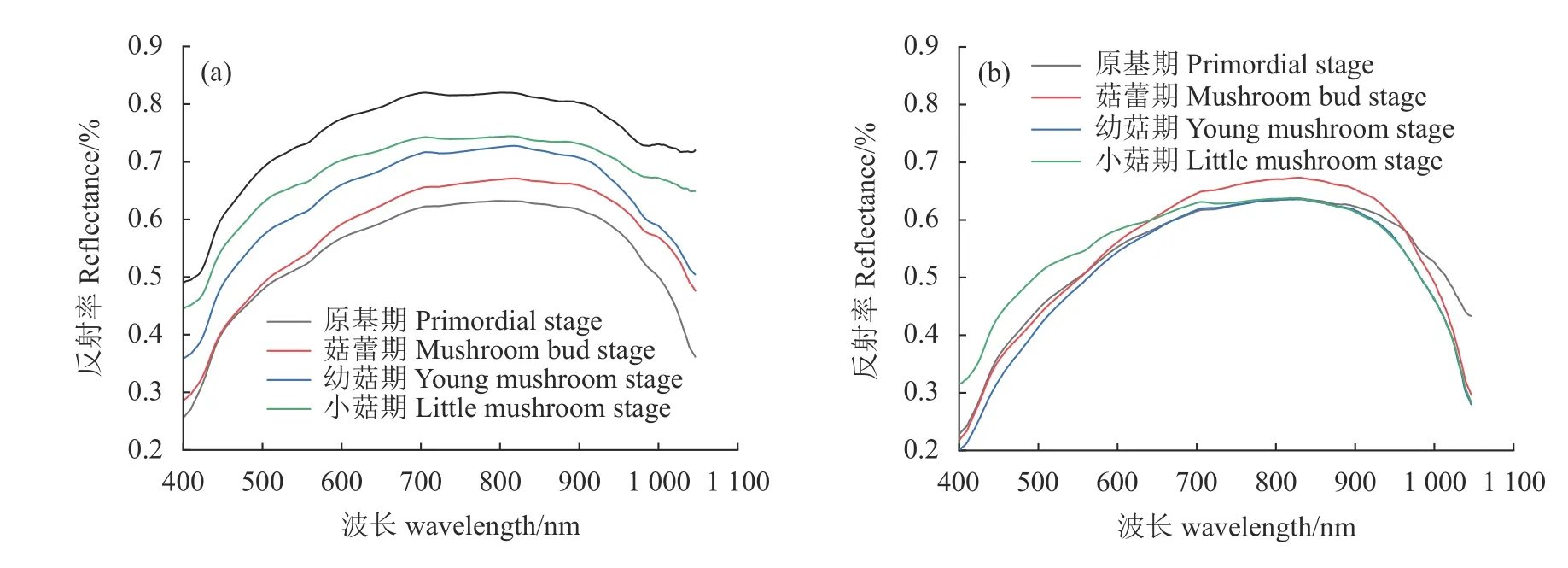

本研究采用401~1046 nm波长范围,共360个波段做进一步研究。健康和染病双孢蘑菇高光谱平均光谱曲线如图2所示,健康和染病双孢蘑菇的高光谱曲线轮廓在原基期和菇蕾期较为相似,随着蘑菇的生长,在幼菇期后健康双孢蘑菇能够长出光滑白净的子实体,其对应反射率逐渐提高,而染病双孢蘑菇从小菇期开始发病症状显现,菌盖表面由于有害疣孢霉菌的侵染产生不规则褐斑。染病双孢蘑菇光谱反射率与健康双孢蘑菇光谱反射率的差异主要体现在401~450 nm的紫光波段附近和 800~1046 nm的近红外波段范围。400~500 nm是紫光波段范围,此时物质反射率越高,则对紫光的吸收就越多,呈现出的黄色就越深,发病症状越显著。由于水的OH在960 nm处的合频吸收,C-H在800~900 nm区域的第三倍频吸收,N-H在1000~1100 nm区域的第二倍频在这个区域的吸收比较弱[19],表明有害疣孢霉菌对双孢蘑菇的侵染还使得其内部含水率发生了变化。

图2 健康和染病双孢蘑菇高光谱平均光谱曲线Fig. 2 Average hyperspectral curves on healthy and infected mushrooms

2.2 预处理

如图3可见SG卷积一阶求导(SG 1st order derivative)处理后,消除干扰的同时在1000~1100 nm范围内引入了一定噪声;SG卷积平滑(SG smoothing)处理后,光谱曲线较为平滑,噪声信号有所降低;多元散射校正(MSC)处理后,光散射和基线漂移等问题得到明消除。

图3 双孢蘑菇高光谱曲线Fig. 3 Hyperspectral curve of mushroom

2.3 鉴别模型

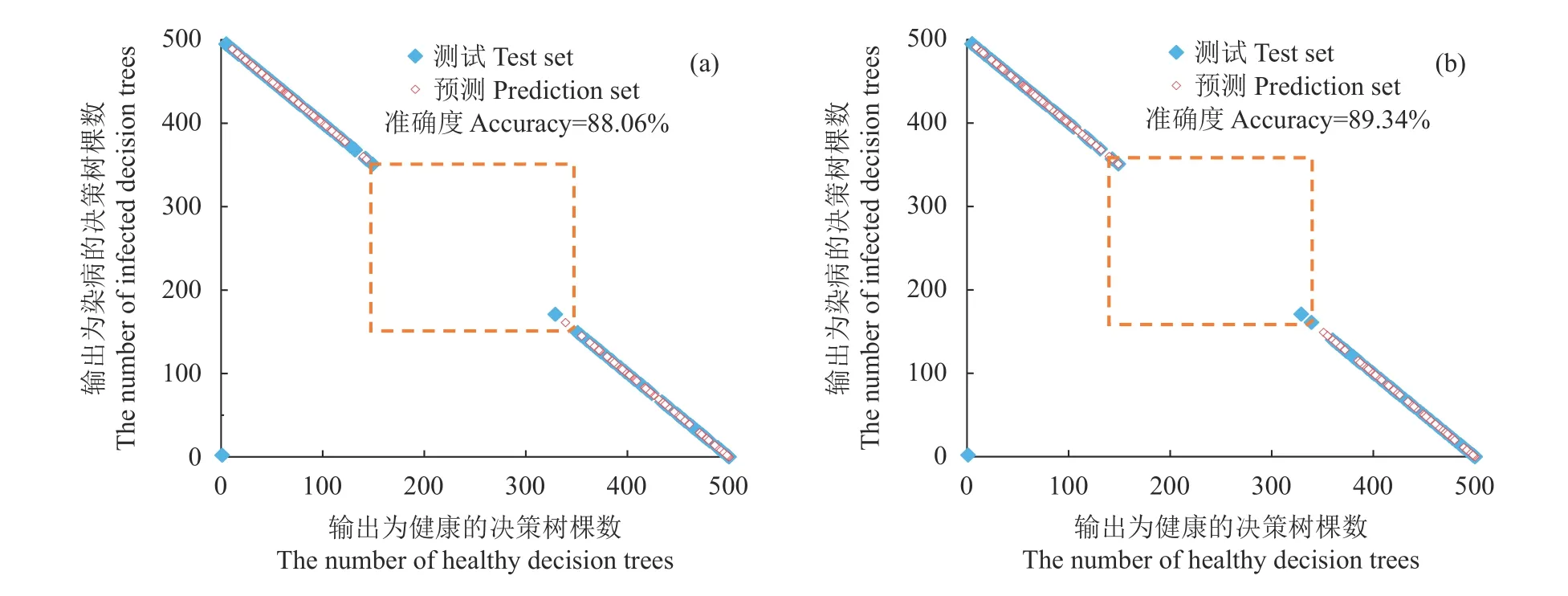

将预处理后的高光谱数据用于建立基于高光谱成像技术的双孢蘑菇疣孢霉病早期检测模型,将样本按2∶1的比例划分为测试集和预测集,得到测试集样本共267个,预测集样本共133个,最终定性评价的结果如表2所示。其中,结果最好的为MSCSVM模型,测试集和预测集总体样本识别准确度为92.21%和91.04%。在无预处理的全波段建模结果中,测试集样本总体识别准确度在85%以上,预测集样本总体识别准确度在87%以上。在经过MSC法对原始光谱数据进行预处理后RF建模预测集准确度由88.06%提升至89.34%,SVM建模预测集准确度由87.38%提升至91.04%,SG卷积一阶求导后ELM建模预测集准确度由89.62%提升至90.93%。表明MSC能够有效去除冗余信息,提高检测准确度。经过MSC预处理后,SVM建模的测试集和预测集染病样本识别准确度较RF和ELM建模结果好,分别提升至91.71%和91.52%,这可为在线监测设备的研究提供依据。模型预测集分类结果如图4~6所示。

表2 不同预处理与不同建模方法结果Table 2 Results of different preprocessing and modeling methods

由图4可以观察到,500颗决策树对每个样本的投票结果都往两端聚集,仅有少量样本投票结果在误差框(虚线框)内,表明样本特征较明显,随机森林能够将样本特征提取,并以此作为分类依据,得到良好的分类结果。对比不同模型的预测集总体样本识别准确度,MSC预处理过后的随机森林分类模型比无预处理、SG卷积平滑和SG卷积一阶求导的准确度提升的百分比多,说明MSC预处理能够消除双孢蘑菇菌盖表面的颗粒大小及其分布不均所产生的散射影响。

图4 随机森林分类结果Fig. 4 Random Forest classification

如图5所示,在400个分类样本中,仅有少量样本被用RBF核函数建模的SVM分类模型误判类别。当全波长分类模型的准确率较RF分类器提升的同时,SVM分类模型测试集准确度也维持在87%以上。其中,无预处理的SVM诊断模型预测集总体样本准确度可达到87.38%,经MSC预处理后SVM诊断模型的预测集总体样本准确度也由87.38%提高到91.04%,较SG卷积平滑和SG卷积一阶求导提升的多,分别为90.38%和90.70%。SVM采用径向基函数(RBF)核函数,用网格搜索法自动选择优化参数,使得诊断模型准确度最佳。

图5 SVM分类结果Fig. 5 SVM classification

图6 ELM分类结果Fig. 6 ELM classification

3 讨论

本研究应用可见/近红外高光谱成像技术,以双孢蘑菇疣孢霉病为研究对象,对该病害早期检测方法进行研究,探讨了MSC、SG卷积一阶求导和SG卷积平滑3种预处理方法对建模结果的影响,得知经过MSC预处理后的建模结果中,无关信息被有效消除,光谱信息的信噪比提高,为提升双孢蘑菇疣孢霉病早期诊断模型的准确度奠定基础。对比预处理后的全波段高光谱图像数据经过RF、SVM和ELM等3种建模方法对染病双孢蘑菇的鉴别效果影响,结果表明,3种建模方法均有效提升诊断模型的准确度。其中,经过MSC预处理和SVM建模方法组合的模型,测试集和预测集总体样本识别准确度为92.21%和91.04%,优于其他预处理和建模方法的组合。该研究结果为进一步开发双孢蘑菇疣孢霉病的快速无损检测设备提供了理论基础。